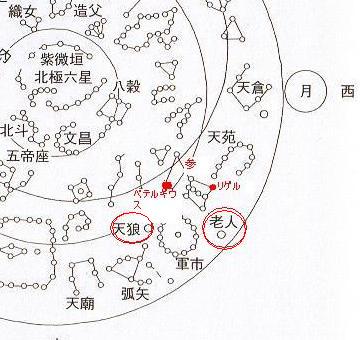

図−1 来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』 pp87より

図−1 来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』 pp87より |

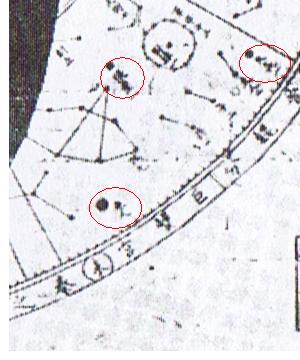

これは来村前掲書pp87に掲載されたキトラ天文図の一部である。来村氏によれば、キトラ天文図には68の星座と350ばかりの星が確認されているという。星のうち星座に含まれない独立星が6つあり、そのうちの4つは一般の星よりかなり大きく表現されている。その4つの星とは、天狼(西洋名シリウス)、老人(西洋名カノープス)、中国名のない星(西洋名アケルナル)、北落師門(西洋名フォーマルハウト)と推測されている、という。図−1ではこのうちの天狼と老人を赤丸で囲った。また近くの参宿(オリオンの三つ星)と、オリオン座の主星ベテルギウス、リゲルを赤で表示した。 |

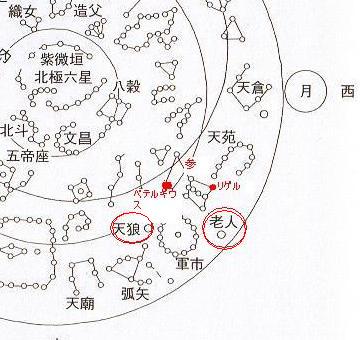

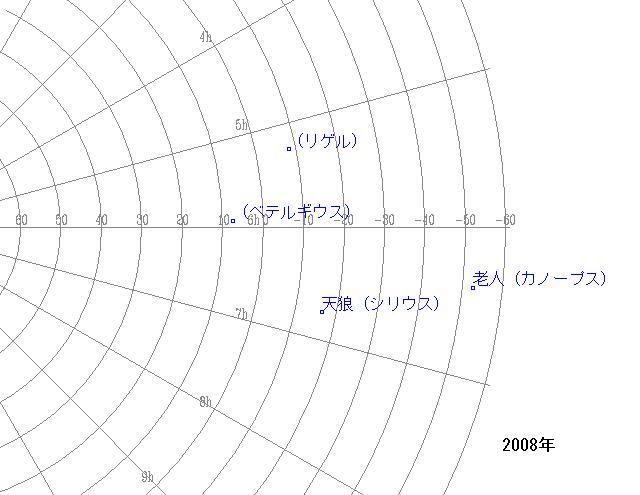

図−3

図−3

図−4 来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』 pp95より |

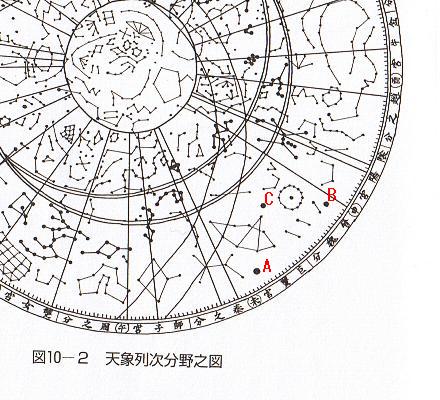

次に天象列次分野之図であるが、これには、図−4に示した A, B, C の3つの独立星らしきものが見られる。おそらく C が天狼と見て間違いなかろう。しかしそれでは、A と B はどのように解釈すべきだろう? ここで注目したいのは、図−4で B を老人と解釈すると、キトラ天文図(図−1)とかなり似てくるのである。 この図は「高句麗の天文図を基礎として、李氏朝鮮の太祖四年(1395)に新たな観測データを加味して刻まれた」(前掲書pp96)という。その年代なら、B を老人と解釈するのが妥当かと思われる。それでは A は何か? |

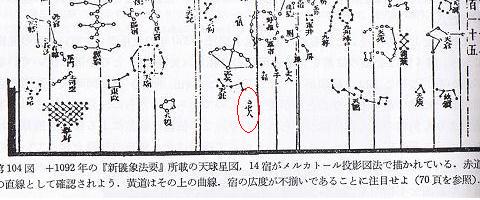

図−5 ジョゼフ・ニーダム『中国の科学と文明 第5巻 天の科学』 pp121より | 一方、この図の原図がジョゼフ・ニーダム『中国の科学と文明 第5巻 天の科学』(監修=東畑精一、薮内清)に掲載されている(図−5)。それを見ると、図−4の A に相当する星には「老人」と書かれているのがかなり明瞭に読める。C は「狼星」だろうか。しかし B は判然としない。 ともかくも老人は A であることは間違いなさそうである。したがって図−1の老人の位置は明らかにおかしい。 同書によれば天象列次分野之図は「+672年の石碑に刻まれた星図に依拠」しているという。まさに飛鳥時代である。その頃、高句麗が滅亡し(668)、日本に多くの人が亡命してきたとされる。たとえば曼珠沙華で有名な埼玉県の高麗の里は、亡命してきた高句麗の王族高麗聖天王が朝廷から領地を貰って拓いた所と言われる。キトラ天文図を描いたのは、そのような高句麗からの亡命者であったかもしれない。ならば天象列次分野之図の元の石碑とキトラ天文図は兄弟のような関係になるのではないか? 図−4の C に対応する星は図−5にも見える。残念ながら判読できないが、もしかしたら当時ここに客星が現れたという可能性はないだろうか?キトラ天文図ではそれを描き、老人を見落としたのか? 「客星」というのは突然現われる新星などのことである。『名月記』には1054年に現われた客星の記録が見られるという。これは現在その名残が『おうし座かに星雲』として知られる超新星爆発であったとされる。 |

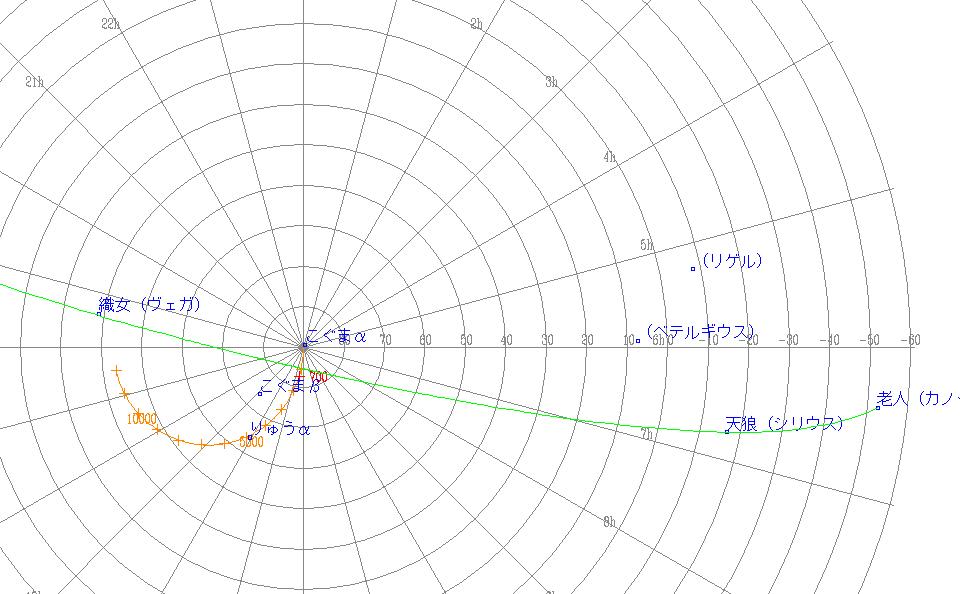

図−6 ジョゼフ・ニーダム『中国の科学と文明 第5巻 天の科学』 pp118より | 図−6は、やはりニーダムに掲載されている1092年の『新儀象法要』所載の星図である。図−5と比べて老人はやや西に動いている。歳差の影響として妥当な変化である。 |

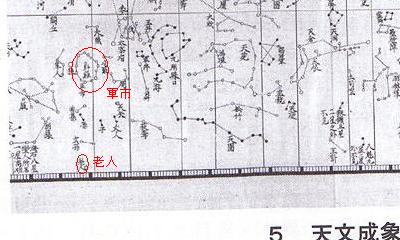

図−7 『天文成象』 | 図−7は、保井(渋川)昔尹(ひさただ)による元禄12(1699)年の『天文成象』(国立天文台所蔵)の一部である。 この時代になると、老人の位置は現代に近い。そして『キトラ天文図』(図ー1)にも近い。ただし『軍市』より西にまでは動いていない。 『天象列次分野之図』は「李朝の宣祖四年(1571)に刊行された木版印刷本の模写が日本にも伝わり、江戸時代の天文学者も入手して基本的な図面として活用した。貞享暦を奉ったことで知られる渋川春海も木版天文図をベースとしていくつかの天文図を制作している」(来村前掲書pp96)という。『天文成象』もその一環であろうが、老人星の位置にも見られるように、この時代の観測によって修正を加えているようである。 |