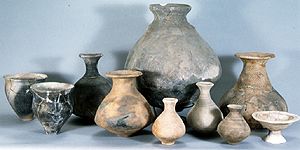

朝日遺跡では弥生時代全時期の土器がみつかっており、その変遷をたどることができます。

貯蔵用の壷、煮炊きに使う甕、盛り付け用の高杯を中心とした、弥生土器の変遷を紹介します。

| 弥 生 前 期 |

Ⅰ 期 |

|

この時期の土器は貝殻山貝塚地点の他ではあまりみつかっていません。 壷では3~4条の突帯や沈線を頸部や肩部に巡らせます。蓋も木葉紋、貼付突帯、赤彩などで飾られます。 貝殻山貝塚地点の土器は、遠賀川系の土器が大多数を占め、条痕を用いた土器が少数伴うようです。 |

| 弥 生 中 期 |

Ⅱ ・ Ⅲ 期 |

|

Ⅱ期は同じ壷に壷に二枚貝施紋、沈線紋が施されること、二枚貝施紋の卓越、遠賀川系類似土器の伴出などを指標とします。 Ⅲ期には施紋が櫛描紋となり、単純口縁細頸壷が定着します。 |

| Ⅳ 期 |

|

壷には、沈線間に櫛描紋帯と研磨帯を交互に施す手法が確立します。 また流水紋もみられますが。この時期の半ばには消失します。 | |

| Ⅴ 期 |

|

壷は研磨手法と櫛描紋が分離する特徴がみられます。甕は条痕調整が消失し、ハケ調整の甕が優勢となってきます。 台付甕はこの時期の後半に出現すると考えられます。 | |

| Ⅵ 期 |

|

凹線紋系土器の出現する時期で、体部にハケ目波状紋や刺突紋などをもった甕が目立ちます。また台付甕も普及します。 尾張地方の特色である円窓付土器が出現するのもこの時期です。 | |

| 弥 生 後 期 |

Ⅶ |

|

中期から後期に位置づけられる土器で、伝統的要素の他、高杯や直口壷に西日本的要素がみられます。 この時期から部分赤彩された土器がよく見られるようになります。 |

| Ⅷ 期 |

|

パレススタイル壷を中心として、赤い土器の器種が増えていきます。 受口状口縁台付甕や鉢、手あぶり形土器などの新器種も登場し、波状紋を施す高杯も増えていきます。 | |

| Ⅸ 期 |

|

弥生時代末から古墳時代の土器。壷や高杯、器台などに内弯傾向が現れます。また台付甕の口縁も多様化し、S字状口縁台付甕も登場します。 高杯は杯部が深くなり、パレススタイル土器は壷に限定されるようになります。 |

htmlの表組みの特性上、時期の境界が明確に分かれてしまいます。

時期区分については、あくまで目安程度に考えてください。

もどる

Copyright (c) 1997 Museum of Kaigarayama Shell Mound All Right Reserved.

To comment on this information : iy4t-ngc@asahi-net.or.jp