|

|

|

|

|

|

|

|

|

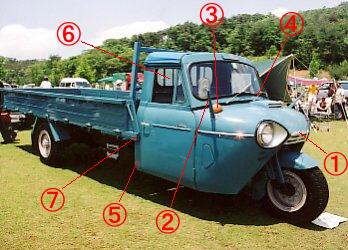

仧俿僔儕乕僘偺庡側奜娤憡堘揰仧 |

|

|

|

| 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 |

| 丂 | 嘆僼儘儞僩僌儕儖乮僆乕僫儊儞僩乯 | 嘐僿僢僪儗僗僩 | 嘕儂僀乕儖僇儔乕 | 丂 |

| 丂 | 嘇僶僢僋儈儔乕 Renamed | 嘑儕僼儗僋僞乕乮僼儘儞僩乯 | 嘖僼儘儞僩儂僀乕儖丂 | 丂 |

| 丂 | 嘊僒僀僪儔儞僾 Renamed | 嘒儕僼儗僋僞乕乮儕傾乯 | 嘗僒僀僪僆乕僫儊儞僩丂 | 丂 |

| 丂 | 嘋僼儘儞僩儚僀僷乕 | 嘓儘乕僪儗僗僩 | 丂 | 丂 |

| 嘍僒僀霓儅乕僇乕 | 嘔儃僨傿僇儔乕 | |||

| 4/1 Updated 堦晹柤徧傪庢埖愢柧彂偺昞尰偵崌傢偣傑偟偨 | ||||

| 嘆僼儘儞僩僌儕儖乮僆乕僫儊儞僩乯丂 Front Grille (Ornament) | ||

|

|

|

| 倎乯 恾宍儘僑乮僌儕儖側偟乯 | 倐乯丂恾宍儘僑乮僌儕儖偁傝乯 | 們乯丂MAZDA儘僑 |

| 丂幨恀偼1958擭偺MBR宆偺傕偺丅嶰妏宍傪慻傒崌傢偣偨乽MAZDA乿儘僑偺僆乕僫儊儞僩偼丄慜恎儌僨儖偺GLTB宆帪戙偐傜搊応偟偰偄傑偡丅偙偺帪揰偱偼傑偩僼儘儞僩僌儕儖偼憰拝偝傟偰偄傑偣傫丅 | 丂1959擭偵搊応偟偨悈椻僄儞僕儞偺T1100乛T1500偐傜丄僲乕僘壓懁偵僼儘儞僩僌儕儖偑捛壛偝傟傑偟偨丅僆乕僫儊儞僩儘僑傕傗傗戝宆壔偝傟偨偺偐丄庒姳帇擣偟傗偡偔側偭偨報徾偑偁傝傑偡丅 | 丂1962擭偵搊応偟偨T1500乛T2000偐傜偼丄僆乕僫儊儞僩儘僑偑丄僴僢僉儕偲偟偨暥帤傊曄峏偝傟丄偡偭偐傝尒姷傟偨宍偲側傝傑偡丅偙傟埲崀丄嵟廔宆傑偱曄峏偼偁傝傑偣傫乮偨傇傫乯丅 |

| 嘇僶僢僋儈儔乕丂 Raer View Mirror | |||

丂 |

|

|

|

| 倎乯

娵宆丒嵶僗僥乕 乮僼儘儞僩僒僢僔乯 1957乣1959 |

b乯

娵宆丒嵶僗僥亅 乮僪傾僒僢僔乯 1959乣1963 |

c乯

彫敾宆丒嵶僗僥乕 乮儃儞僱僢僩乯 1965乣 |

c'乯

彫敾宆丒嵶挿僗僥亅 乮儃儞僱僢僩乯 帪婜晄柧 |

| 丂俿僔儕乕僘偺慜恎偱偁傞MBR宆/HBR宆帪戙偵偼丄僒僀僪儈儔乕偼曅懁偟偐側偔丄塃懁乮塣揮惾懁乯偺傒偱偟偨丅 丂僼儘儞僩僂傿儞僪僂偺僐乕僫乕晹偵埵抲偟丄儈儔乕偺宍忬偼娵宆偱偡丅 (捛婰)僇僞儘僌幨恀偼偄偢傟傕塃懁偺傒偱偡偑丄挿広幵傪拞怱偵嵍懁儈儔乕傪憰拝偟偨椺偑尒傜傟傞偺偱丄拲暥憰旛埖偄偱梡堄偝傟偰偄偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅 |

丂T1100/T1500偺搊応偲偲傕偵丄儈儔乕偼僼儘儞僩僒僢僔偐傜塃僪傾偺嶰妏憢晅嬤偵堏愝偝傟傑偟偨丅 丂偦偺屻T1500/T2000帪戙偵擖傝丄彮偟宱偭偰偐傜嵍懁乮彆庤惾懁乯儈儔乕偑捛壛憰拝偝傟傑偡偑丄嵟弶偼儃儞僱僢僩墶偵憰拝偝傟丄嵍塃偺儈儔乕偱庢晅埵抲偑堎側偭偰偄偨傛偆偱偡丅 |

丂T1500/T2000偱偼丄弶婜宆傪彍偒丄嵍塃偺儈儔乕偑懙偭偰儃儞僱僢僩墶偵堏摦偟丄1965擭搑拞偐傜儈儔乕宍忬偑帇擣惈傪岦忋偝偣偨彫敾宆偲側傝傑偡丅 丂摉弶偼T1500慡幵偲T2000偺10広偵峀偔嵦梡偝傟傑偟偨偑丄傗偑偰偦偺戝敿偑懢僗僥乕僞僀僾偵堏峴偟偨偨傔丄偙偺僞僀僾偼丄慡暆偺僗儕儉側T1500偺掅彴堦曽奐偒偩偗偺愱梡昳偲側傝傑偟偨丅 |

丂堦尒c乯偺僞僀僾偵尒偊傑偡偑丄嵶僗僥乕側偑傜傕慡挿偺挿偄僞僀僾偱丄堦晹偺T2000偺10広嶰曽奐偒幵偵尒傜傟傑偡丅 丂婡擻揑偵偼丄e乯偱徯夘偟偰偄傞懢僗僥乕偺僞僀僾偲摨偠偲巚傢傟傑偡偑丄偙傟傜椉幰偺娭學偼慡偔晄柧偱丄搊応帪婜偑堘偆偺偐丄偼偨傑偨堦曽偑僆僾僔儑儞揑側懚嵼偩偭偨偺偐丄撲偼怺傑傝傑偡丅 |

| 丂 |

|

|

|

| d乯

娵宆丒懢僗僥乕 乮儃儞僱僢僩乯 1961乣1965 |

e乯

彫敾宆丒懢僗僥亅 乮儃儞僱僢僩乯 1965乣 |

e'乯丂彫敾宆丒懢僗僥亅 乮儃儞僱僢僩乯 徻嵶晄柧 |

|

| 丂T1500/T2000偺敪攧偲偲傕偵丄慡暆偑儚僀僪偱慡挿偺挿偄T2000偺13広嶰曽奐偒偵偼丄懢偔偰挿偄婃忎側僗僥乕偑搊応偟丄嵍塃偺儃儞僱僢僩偵愝抲偝傟傑偟偨丅 丂弶婜偺崰偺儈儔乕宍忬偼丄埲慜偐傜偺娵宆偺傑傑偱偟偨丅 (捛婰)T2000搊応埲慜偺T1500帪戙乮屻婜?乯偐傜嵦梡偝傟偰偄偨傛偆偱偡丅 |

丂13広嶰曽奐偒偱搊応偟偨懢僗僥乕偺僞僀僾偼丄1965擭搑拞偐傜儈儔乕宍忬偑娵宆偐傜挿墌宍偵曄峏偝傟傑偡丅 丂偙偺僞僀僾偼偦偺屻丄T2000偺10広崅彴丄偝傜偵T1500偺8広掅彴偲弴師揥奐偝傟丄嵟廔揑偵偼慡偰偺嶰曽奐偒幵偵嫟捠偺僗僞儞僟乕僪傾僀僥儉偲側傝傑偟偨丅 |

丂f乯偺垷庬偲偟偰帪乆尒傜傟偨偺偑丄懢僗僥乕偺壓偵俀杮偺嵶偄朹偑晅懷偟偨僞僀僾偱偡丅 丂僨僓僀儞忋偺晅壛暔偱傕側偔丄偐偲偄偭偰曗嫮暔偲偄偊傞傕偺偱傕側偔丒丒丒壗傜偐偺婡擻揑栶妱偑偁傞偺偱偟傚偆偑丄慡偔晄柧偱偡丅 |

|

| 嘊僒僀僪儔儞僾丂 Side Turn Lamp | |||

丂 |

|

|

|

| 倎乯 嵶宆 | 倎'乯 嵶宆乮摨怓乯 | 倎''乯 嵶宆乮僋儕傾乯 | 倐乯 娵宆 |

| 丂慜屻曽岦偵挿偄偙偺僞乕儞儔儞僾偼丄俿僔儕乕僘偺婲尮偲側偭偨MBR宆/HBR宆偐傜庴偗宲偖揱摑偺宍忬偱偡丅 丂15擭傕偺楌巎傪屩傞俿僔儕乕僘偵偍偄偰丄昗弨宆偲偄偊傞宍偱偡丅 |

丂倎乯偺僞僀僾偱偼丄屻傠偺儃僨傿晹丄儗儞僘晹丄偦傟偧傟偵怓堘偄偑偁傝傑偡丅 丂偙傟偼儃僨傿晹偑倎乯偺傛偆側僌儗乕怓偱側偔丄儃僨傿摨怓偺傕偺偱偡丅 |

丂偙偪傜偼儗儞僘晹偺怓偑倎乯偺傛偆側傾儞僶乕怓偱側偔丄僋儕傾偵側偭偰偄傑偡丅 丂偨偩丄偙傟偼宱擭楎壔偱怓棊偪偟偨寢壥偱偁傞壜擻惈傕偁傝傑偡乮徫乯丅 |

丂T2000偺13広幵偱儌僨儖搑拞偐傜搊応偟偨偺偑丄娵偔偰戝偒側偙偺僞乕儞儔儞僾偱偡丅 丂巹偺抦傞尷傝丄T2000偺13広幵埲奜偱偼尒偨椺偑側偄偺偱丄偙偺婡庬愱梡傾僀僥儉偲峫偊偰娫堘偄側偄偱偟傚偆丅乮偨傇傫乯 |

| 嘋僼儘儞僩儚僀僷乕丂 Front Wiper | ||

丂 |

丂 |  |

| 倎乯

懳岦僞僀僾 1958乣1962 |

丂 | 倐乯

暯峴僞僀僾 1962乣 |

| 丂MBR宆/HBR宆偐傜僼儘儞僩僂傿儞僪僂壓懁偵堏愝偝傟偨懳岦僞僀僾偺僼儘儞僩儚僀僷乕偑丄弶偺俿僔儕乕僘丄T1100/T1500偵傕摜廝偝傟傑偟偨丅 丂働儞僇儚僀僷乕偲徧偡傞偵偼俀杮偺埵抲娭學偑傗傗晄帺慠偱丄偳偆偄偆愜傝曉偟埵抲偩偭偨偺偐嫽枴怺偄偱偡丅 |

丂 | 丂1962擭偺T1500/T2000偺搊応傪婡偵丄嵍塃俀杮偺僼儘儞僩儚僀僷乕偺岦偒偑懙偄丄偙傟偵敽偭偰庢晅埵抲傕庒姳曄峏偝傟傑偟偨丅 丂摉帪丄僟僀僴僣傗嶰旽偺撈棫僉儍價儞幵偼偡偱偵偙偺岦偒偵側偭偰偍傝丄堦斣嵟屻偵儅僣僟偑嵦梡偟偨偙偲偵側傝傑偡丅 |

| 嘍僒僀僪儅乕僇乕丂 Side Marker | |||

|

丂 |

|

|

|

| 倎乯 僒僀僪儅乕僇乕柍偟 乣1969崰丠 |

倐乯

僒僀僪儅乕僇乕桳傝 1969崰丠乣 |

||

| 丂搊応偐傜栺10擭偺娫丄俿僔儕乕僘偺僉儍價儞偵偼丄嘊偱徯夘偟偨儃儞僱僢僩晹偺僞乕儞儔儞僾偟偐曽岦巜帵婍偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟丄偙偺僞乕儞儔儞僾埵抲偱偼丄塃忋偺幨恀偺傛偆偵丄幬傔屻曽偐傜偼儔儞僾偺帇擣偑擄偟偄応崌偑偁傝丄懍搙儗儞僕偺掅偄僆乕僩俁椫偲偼偄偊丄埨慡柺偱栤戣偑偁偭偨偲偄傢偞傞傪摼側偄偱偟傚偆丅 | 丂T1500/T2000偺儌僨儖枛婜偵偁偨傞1969擭崰偵丄傗偭偲僪傾屻晹偵僒僀僪儅乕僇乕偑晅偒傑偡丅偪傚偆偳偙偺帪婜偼丄曐埨婎弨嫮壔偱僔乕僩儀儖僩傗僿僢僪儗僗僩摍偺埨慡憰旛偑媊柋壔偝傟偨帪婜偵偁偨傝傑偡丅 丂儅乕僇乕帺懱偼宍忬傪尒傞尷傝丄摨幮偺儃僋僒乕傗俤僔儕乕僘偲嫟捠晹昳偺傛偆偱偡丅 |

||

| 嘐僿僢僪儗僗僩丂 Head Rest. | ||

|

丂 |  |

| 倎乯 僿僢僪儗僗僩柍偟 乣1970崰丠 |

丂 | 倐乯

僿僢僪儗僗僩桳傝 1970崰丠乣 |

| 丂俿僔儕乕僘偵偼摉弶偐傜僿僢僪儗僗僩偼側偔丄偦偺憰拝偼嵟屻敪偺T2000偑儌僨儖枛婜傪寎偊傞崰傑偱懸偨側偗傟偽側傝傑偣傫丅 丂捠忢偺撈棫僔乕僩偲偼堘偄丄僔乕僩僶僢僋偲僶僢僋僷僱儖偑傎傏堦懱壔偟偰偄傞僩儔僢僋乮僔儞僌儖僉儍價儞幵乯偱偼丄偦偺昁梫惈偑掅偄偲峫偊傜傟偰偄偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅 |

丂 | 丂T1500/T2000偺嵟廔宆偱幚巤偝傟偨埨慡懳嶔偺堦娐偲偟偰丄塣揮惾懁偵僿僢僪儗僗僩偑憰拝偝傟傑偟偨丅 丂偨偩偟丄嘍偺僒僀僪儅乕僇乕晅偒幵偱傕僿僢僪儗僗僩偺柍偄幵椉偑尒傜傟傞偨傔丄摨偠埨慡憰旛側偑傜丄僿僢僪儗僗僩偺憰拝僞僀儈儞僌偼僒僀僪儅乕僇乕傛傝傕抶偐偭偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅 |

| 嘑儕僼儗僋僞乕乮慜乯丂 Reflector (Front) | |||

丂 |

丂 |

|

|

| 倎乯 儕僼儗僋僞乕柍偟 | 丂 | 倐乯 儕僼儗僋僞乕桳傝 | |

| 丂俿僔儕乕僘偺嶰曽奐偒幵偱偼丄壸戜暆偑僉儍價儞暆傛傝傕戝偒偔丄壸戜偑曅懁偱50mm埲忋偢偮偼傒弌偡愝掕偱偡偑丄僒僀僪儈儔乕偺僗僥乕傪墑挿偟偨埲奜丄偲偔偵帇擣忋偺攝椂偼偝傟偰偄傑偣傫丅 | 丂 | 丂T2000偺儌僨儖枛婜偺幵椉偵偼丄慜曽偐傜偺帇擣偵攝椂偟丄壸戜偺嵟愭抂晹偵娵偄斀幩嬀傪憰拝偟偨傕偺偑懚嵼偟傑偡丅 丂巹偺攃埇偟偰偄傞斖埻偱偼丄偙傟偼嵟挿壸戜偺13広幵偵尷傜傟偰偄傞偺偱偡偑丄憰拝偝傟偨帪婜偵偮偄偰偼丄嘍僒僀僪儅乕僇乕傗嘐僿僢僪儗僗僩偲偺憡娭偑敄偄偨傔丄壸戜儊乕僇乕偛偲偺巇條堘偄偱偁傞壜擻惈傕斲掕偱偒傑偣傫丅 |

|

| 嘒儕僼儗僋僞乕乮屻乯丂 Reflector (Rear) | |||

| 倎乯 彫宆僞僀僾 | 倐乯 戝宆僞僀僾 | ||

|

丂俿僔儕乕僘偺壸戜傪傛偔娤嶡偡傞偲丄屻晹傾僆儕偺僒億乕僩僷僱儖柺忋偵丄僗僩僢僾儔僶乕偲暲傫偱丄娵宆偺斀幩嬀偑憰拝偝傟偰偄傞偺傪敪尒偱偒傑偡丅 |

T1500乮8広乯  T2000乮13広乯 |

丂T1500/T2000偺儌僨儖枛婜偺崰偵側傞偲丄斀幩嬀偺僒僀僘偑戝宆偵側傝丄帇擣惈偑戝偒偔岦忋偟傑偟偨丅 丂偍偦傜偔捈愙揑偵偼丄曐埨婎弨嫮壔偵懳墳偟偨曄峏偱偁傞偲憐憸偱偒傑偡偑丄搒巗岎捠偺懍偄棳傟偵庢傝巆偝傟偑偪側僆乕僩俁椫偲偟偰丄屻懕幵偵傛傝攝椂傪偟偨寢壥偱偼丠偲偮偄姩孞偭偰偟傑偄傑偡乮徫乯丅 丂偨偩丄巹偺嶣塭宱尡忋丄挿擭偵傢偨偭偰夁崜側塣斃偵巊梡偝傟偰偒偨俿僔儕乕僘偺壸戜偼懝彎偺栚棫偮傕偺偑懡偔丄壸戜偺嵟屻抂偵偁傞斀幩嬀偑扙棊偟偰偟傑偭偰偄傞椺傕彮側偔偁傝傑偣傫偱偟偨丅 丂 |

T1500乮8広乯  T2000乮13広乯 |

|

丂斀幩嬀偑俿僔儕乕僘偺弶婜儌僨儖偐傜憰拝偝傟偰偄偨偺偐偼晄柧偱偡偑丄塃偺T1100偺幨恀偱偼丄斀幩嬀偺廃埻偵儕儞僌傪攝偟偨峔憿偑尒傜傟丄屻偵僔儞僾儖壔偝傟偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅 |

T1100乮8広乯  T1500乮13広乯 |

||

| 嘓儘乕僪儗僗僩丂 Load Rest. | |||

|

|||

T1500掅彴 |

T2000崅彴 |

T2000掅彴 |

T2000崅彴 |

T2000崅彴 |

T2000崅彴 |

T2000崅彴 |

T2000崅彴 |

| 倎乯 昗弨宆 | 倐乯 曗嫮僞僀僾 | 們乯 嬥栐挘傝丂 | 倓乯 戝宆僞僀僾丂 |

| 丂俿僔儕乕僘偱傕偭偲傕昗弨側僞僀僾偺儘乕僪儗僗僩偱丄撪懁偺曗嫮僶乕偼墶堦杮丄廲擇杮偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅 丂摉慠側偑傜丄壸戜崅偝偺堎側傞掅彴偲崅彴偱偼丄崅偝曽岦偺悺朄偼堎側傝傑偡丅偟偐偟丄壸戜慡暆偺堎側傞堦曽奐偒偲嶰曽奐偒偱丄儘乕僪儗僗僩暆偵柧妋側嵎偼偁傝傑偣傫丅 |

丂倎乯偺昗弨宆傪儀乕僗偵偟偰丄曗嫮僶乕偺悢傪憹傗偟偨傝丄戝宆偺奜榞傪捛壛偟偨傝偟偨僞僀僾偱偡丅 丂偨偩偟丄偦偺栚揑偲偟偰偼丄儘乕僪儗僗僩帺懱偺曗嫮偲偄偆傛傝偼丄僶乕偺僺僢僠傪嫹傔傞偙偲偵傛偭偰丄愊壸偺僉儍價儞傊偺怤擖傪杊偖堄枴崌偄偑嫮偄偲巚傢傟傑偡丅 |

丂偙傟偼儘乕僪儗僗僩偺撪懁傪嬥栐挘傝偲偟偨僞僀僾偱丄倐乯偺僞僀僾偵偍偗傞僉儍價儞曐岇岠壥傪傛傝妋幚偵偟偨傕偺偲偄偊傑偡丅 丂栘嵽嬈偼傕偪傠傫偺偙偲丄嬥懏嬈偵傕懡偔嵦梡偝傟偰偄傑偡丅偙傟傕擇師壦憰偱偺拲暥巇條偲巚傢傟傑偡丅 |

丂T2000偺13広幵偱偼丄儖乕僼忋傑偱僇僶乕偡傞戝宆偺儘乕僪儗僗僩偑傛偔尒傜傟傑偡丅 丂偲偔偵丄嵟屻傑偱杫儖乕僼偩偭偨俿僔儕乕僘偵偲偭偰丄偙偺僞僀僾偼挿広暔屌掕偵桳棙偲側傞偩偗偱側偔丄僉儍價儞摢忋晹偺埨慡妋曐偺岠壥傕偁偭偨偐傕偟傟傑偣傫偹丅 丂偙傟偱傕彫宆幵埖偄偲側傞偲偙傠偑惁偄偱偡丅丂 |

丂

| 嘔儃僨傿僇儔乕丂 Body Color | |||

|

|||

|

|

|

|

| 倎乯 惵怓 | 倐乯 嵁怓偵嬤偄惵 | 們乯 奃怓偵嬤偄惵丂 | 倓乯 惵椢偵嬤偄惵丂 |

| 丂傕偭偲傕惵傜偟偄惵怓偱丄僇僞儘僌幨恀偵懡偔搊応偟偰偄傞怓偱偡丅僗僞儞僟乕僪偲傕偄偊傞懚嵼偱偡偑丄屄恖揑偵偼丄傗傗棊偪拝偒偵寚偗傞姶偠偑偟傑偡乮徫乯丅 | 丂倎乯偺惵偲斾傋傞偲丄偐側傝擹偄怓偱偡丅弮悎側嵁怓偵嬤偄傕偺埲奜偵丄傗傗奃怓偑崿偠偭偨姶偠偺傕偺傕尒傜傟傑偡偑丄偙偪傜偼戅怓偺塭嬁偑偁傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅 | 丂偙偪傜偼媡偵怓偑敄偔丄悈怓偲奃怓偺拞娫偲偄偆姶偠偱偡丅憤偠偰偙偺怓偺僋儖儅偼儃僨傿岝戲偑奆柍偵摍偟偄偨傔丄嵟傕戅怓偑恑峴偟偨働乕僗偲偄偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅 | 丂惵偲椢偺拞娫偲傕偄偆傋偒丄慛傗偐側怓偱偡丅揾憰柺偺忬懺偑椙岲側幵椉偵尷偭偰尒傜傟傞偨傔丄戅怓偺塭嬁偼傎偲傫偳側偔丄傎傏僆儕僕僫儖捠傝偺怓偲悇應偱偒傑偡丅丂 |

丂

| 嘕儂僀乕儖僇儔乕丂 Wheel Color | |||

|

|||

|

|

|

|

| 倎乯 敄墿怓 | 倐乯 僔儖僶乕怓 | 們乯 惵怓丂 | 倓乯 崟怓 |

| 丂彂愋偱徯夘偝傟偰偄傞T1100傗T2000偺僇僞儘僌傪尒傞尷傝偼丄儂僀乕儖怓偼偡傋偰偙偺僞僀僾偱偁傝丄彮側偔偲傕俿僔儕乕僘偺弶婜儌僨儖偵偍偄偰偼拞怱揑僇儔乕偱偁偭偨偲憐憸偱偒傑偡丅 丂巹偺嶣塭婰榐偺拞偱嵟傕懡偄僞僀僾偱偡丅 |

丂儂僀乕儖怓偲偟偰偼嵟傕堦斒揑側僞僀僾偱偡偑丄俿僔儕乕僘偱偼丄倎乯偺敄墿怓偺報徾偑偁傑傝偵傕嫮偄偨傔丄堘榓姶偝偊妎偊傑偡丅 丂1970擭敪峴偺乽柧擔傪傂傜偔搶梞岺嬈乿偵偼丄偙偺僞僀僾偺T2000偺幨恀偑徯夘偝傟偰偄傑偡丅 |

丂巹偺嶣塭婰榐偺拞偱丄倎乯偺敄墿怓偵師偖悢傪愯傔傞偺偑丄乽儃僨傿摨怓乿偵憡摉偡傞偙偺僞僀僾偱偡丅 丂儃僨傿怓偲偺僶儔儞僗偵傗傗堘榓姶偼偁傝傑偡偑丄屄恖揑庯枴偱揾憰偡傞偲傕峫偊偵偔偄偺偱丄弮惓怓偲偟偰懚嵼偟偨壜擻惈偑崅偄偱偡丅 |

丂巹偺嶣塭婰榐偺拞偵曄傝庬偲偟偰懚嵼偡傞偺偑丄傑傞偱壓夞傝偺杊嶬揾憰傪巤偟偨傛偆側恀偭崟偺僞僀僾偱偡丅 丂堦斒偺揝儂僀乕儖偱偼寛偟偰捒偟偔側偄怓偱偡偑丄偝偡偑偵偙偺幵椉偺応崌偼丄屻揾傝偺壜擻惈傕斲掕偱偒傑偣傫偹丅丂 |

| 嘖僼儘儞僩儂僀乕儖丂 Front Wheel丂 | |||||

|

|||||

1乯

塃僒僀僪乮僨傿僗僋柺宍忬乯

|

2乯

嵍僒僀僪乮僽儗乕僉庢晅妏搙乯

|

||||

|

|

|

|

||

| 倎乯 16僀儞僠 | 倐乯 15僀儞僠 | 倎乯 妏搙戝丂 | 倐乯 妏搙彫 | ||

| 丂懁柺偺抐柺宍忬偼丄儕儉偺墢偐傜拞墰偵岦偐偭偰丄堦扷嬋柺忬偵惙傝忋偑傝丄儃儖僩掲寢柺偺暯柺偵払偡傞偲摨帪偵嵞傃掅偔側偭偰偄傑偡丅乮尵梩偱偼昞尰偟恏偄偱偡偑丒丒丒乯 | 丂偙偪傜偼儃儖僩掲寢柺偑倎乯偺傛偆側墌宍忬偱偼側偔丄帟幵宆偺僊僓僊僓柺傪嬋柺晹暘偵捈愙孈傝崬傫偩傛偆側僨僓僀儞偲側偭偰偄傑偡丅乮僐儊儞僩偼嵍偵摨偠丒丒丒乯 | 丂T1100乣怴T1500偱偼庢晅妏搙偑戝偒偔丄僽儗乕僉僔僗僥儉偺挿庤曽岦偲僼儘儞僩僼僅乕僋偺惉偡妏搙偑60亱掱搙偲側偭偰偄傑偡丅 丂乮夋憸偼僇僞儘僌傛傝乯 |

丂堦曽丄媽T1500乣T2000偱偼庢晅妏搙偑栺30亱偲彫偝偔丄楬柺偵懳偟偰傎傏悅捈偲側偭偰偄傑偡丅15僀儞僠/16僀儞僠偲傕嫟捠偱偡丅 丂乮夋憸偼僇僞儘僌傛傝乯 |

||

丂

| 嘗僒僀僪僆乕僫儊儞僩丂 Side Ornament丂 | |||

|

|||

|

|

|

|

| 倎乯 T1100 | 倐乯 T1500乮媽乯 | 們乯 T1500乮怴乯丂 | 倓乯 T2000 |

| 丂1959擭偵搊応偟偨T1100偺傕偺偼丄尰戙偺姶妎偐傜偡傞偲丄幵柤儘僑偲偟偰偼慺杙偲偄偆偐抧枴側報徾偱丄傗傗摿庩側帤懱偵塮傝傑偡偹丅 | 丂T1100偲摨帪偵僨價儏乕偟偨T1500偼摉慠側偑傜嫟捠偺帤懱偑嵦梡偝傟偰偄傑偡丅乽5乿偑戝偒偔壓偵撍偒弌偰偄傞偺偑摿挜偱偡丅 | 丂1962擭偵1.5僩儞僋儔僗偲偟偰嵞僗僞乕僩傪愗偭偨怴丒T1500偱偼丄帤懱偑曄峏偝傟傑偟偨丅媽丒T1500偲偺僀儊乕僕偺堘偄偑楌慠偲偟偰傑偡偹丅 | 丂1962擭偐傜敪攧偝傟偨怴婡庬偺T2000偱偼丄們)偺怴丒T1500偲摨條偺椡嫮偄帤懱偑嵦梡偝傟偰偄傑偡丅 |