|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前号のWASHIさんによる「本草学で探すクワガタ」記事に「情報募集中」とあり、直接は関連しないのですが、江戸時代のクワガタ図譜を知っていたので、連絡しました。その後、続編の誘いを受けた次第です。 概要 江戸時代の中盤以降、日本で生物に関してそれまでになく大きなムーブメントがあり、その時期に虫を含む生物などを観察し、記録を残した人について何か伝えることができれば、

|

| 1 | クワガタ図譜 |

| 2 | 観察、記録した人達 |

| 3 | 江戸時代に、急に本草の図譜が増えたこと |

| 4 | 最後に |

|

|

| 1.クワガタ図譜

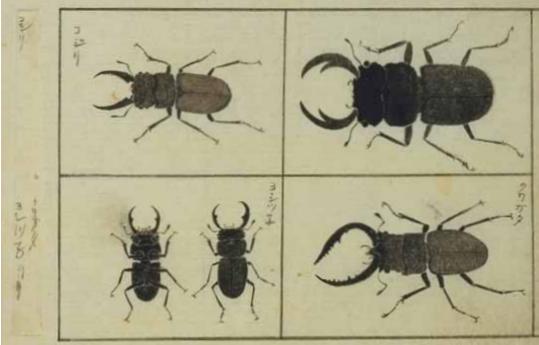

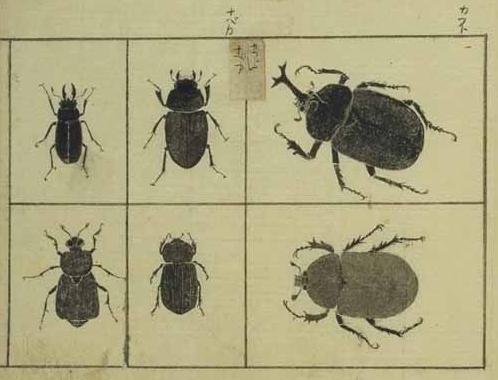

下の図譜は、国会図書館の「虫豸(ちゅうち)写真」の転載で、水谷豊文が描いたクワガタです。 水谷豊文は、1779年に尾張で生まれ、藩医を務めました。 その当時の医者の投薬材料は、草木中心の生物を含む天然物を材料としていました。 そのため、医者は本草学を修め、生物に詳しくなければ、務めることができまらないことになりますが、この医者の凄い所は、伊勢、志摩、熊野、美濃を10数年もの長期に及びフィールドワークしたことだと思います。 充実したフィールドワークで得たもので、クワガタの図譜を描いたのかも知れません。 |

|

|

200年前に彩色までした図譜に細かい文句はないです。下の方の拡大画像で分かると思いますが、付箋は、「コジリ」、「ヨシツネ」、「ナベカ」になっています。 「虫豸写真」は、国会図書館のHP「和漢書」をクリック(更に本草をチェック)で公開しています。 当時のいろいろな虫の画像を見ることができ、興味深いです。画像が多いので、全部見るのは大変ですが、興味がある方は、洗練された描き方の蝶や蜻蛉、蝉なども覗いて下さいませ。 画像は、国立国会図書館の許諾を得ています。

|

|

2.観察、記録した人達 当時の日本には2つの大きな本草の研究グループがあり、観察し、記録が行われました。 大きな2つのグループは、江戸の「赭鞭会」と水谷豊文とその門人が作る「嘗百会」です。 「赭鞭会」の主な人物は大名旗本であったため、お抱えの絵師もいたのでしょうが、気ままにフィールドに出ることは難しかったようです。対して「嘗百会」の尾張の人物は、幕府要人ではなかったため、「赭鞭会」の人物よりフィールドに出向き易く、採薬対象の草木と同時に多くの昆虫を観察する機会に恵まれたのではないでしょうか? だから、会から昆虫でも評価の高い大窪昌章、吉田雀巣庵、伊藤圭介を次々に輩出できたのかも知れません。その200年前の会の活動は、採集会、産地、方言、形状、培養に及ぶそうで、現代のクワ馬鹿な人達も驚くような活動内容だったのかも知れません。 |

|

| また、それ以前の時期になりますが、伊勢長島藩主の増山雪斎は、政治で手腕を発揮し、若年寄にまでなりましたが、自ら絵筆も執り、構図の優れている虫の絵を多数残したように思いました。他にも、伊藤圭介と同じ時代の飯沼慾斎も伊勢で子供時代を過ごしました。

様々な階層の人が本草に興味を持ち易くなるような地理的、政治的な背景が揃って、伊勢、尾張などに虫の観察が優れた人物が現れたのかも知れません。 また、「嘗百会」の人物で、日本最初の博士でもある伊藤圭介もクワガタを描いています。伊藤圭介は、本草から植物学と呼ばれる時代をまたいで研究した人物です。東京大学のHPで「きんかちゅうふ」を公開しており、多数のクワガタ*1、2、甲虫の幼虫、カブトの蛹*3などの図譜を見ることができます。文章もあるので、読むことができれば、面白いのかも知れません。 |

|

|

|

|

|

|

3.江戸時代、急に本草の図譜が増えたこと 医者は、平安時代の頃に中国から入ってきた本草を利用してきました。ところが、江戸時代の中盤あたりから幕府の財政が逼迫し、中国から本草を輸入することが困難な状況になったようです。そんな状況の中、紀州の本草好きな吉宗が、伊勢の丹羽正伯が幕府の命を受け、全国の動植物調査に乗り出しました。目的は、輸入に頼った本草が日本に生息しているかどうかの調査だったようです。この全国行脚を含む活動が、各地の色々な人達に刺激を与え、「赭鞭会」や「百嘗会」が興ったのかも知れません。 会の中で著名な人物の研究は進んでいるようですが、余り注目されていなかった人物による図譜に関して、今後の研究の中で興味深い記録が出てくるかも知れません。 4.最後に

|

|

|

|

|

|