|

■ 高根天文クラブ 〜和名の星 と 日本の星座〜 Takane astronomy club

現在のギリシャ神話にはじまる星座(星の名前)の多くは遥か昔からあるものですが、国によって星座の名前や形が違い統一がとられていないと航海上も混乱をし、また、天体観測や位置観測に支障がおこるため、第一次世界大戦後に国際天文学連合によって定められたものです。

現在ある88星座は、この時に決められたもので、黄道星座は12、北半球には28、南半球には48の星座があります。プトレマイオスの48星座は、伝統的に長く使用されていたのですべて保存され、 当時の神話と星座の結びつきを現在に伝えています。

さて、日本固有の星の名前にはどんなものがあるのでしょうか。現在でも使われているものがどれだけあるのか、昔から日本に伝わる物語や月の呼び名を含めて和名の星空を旅してみましょう。日本では「お日様」、「お月様」、「お星さま」と擬人化した呼び方もしますね。

春の星空

◆北斗七星(ほくとしちせい)は柄杓(ひしゃく)の形と小さい頃は教えてもらった。七つ星、四三の星ともいう。

◆四つ星(よつぼし):からす座

◆麦星(むぎぼし):うしかい座のアルクトゥールスで、麦が実るころに昇ってくることから、こう呼ばれるようになった。

◆真珠星(しんじゅぼし):おとめ座のスピカ

夏の星空

◆彦星(ひこぼし)、織女(しょくじょ)

彦星は、牽牛星(けんぎゅうせい)ともいい、わし座のアルタイルです。織女は、織女星(しょくじょせい)ともいい、こと座のべガです。

日本での彦星と織姫の物語は、働き者だった彦星(牛飼い)と織女(はた織り娘)を神様が結婚させて仲の良い夫婦になったのですが、結婚したら遊んでばかりで仕事をしなくなったため、怒った神様が二人を天の川の東と西に引き離し、ちゃんと働いたら年に1回、7月7日の夜に会うことを許したのだそうです。年に1度のデートの日が七夕の夜です。

七夕は、元来中国の節句の一つですが、日本では古くから行われているお祭り行事で、一年間の重要な節句をあらわす五節句のひとつにも数えられています。毎年7月7日の夜に、願いごとを書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉につるし、星にお祈りをする習慣が今も残っています。織女と牽牛の伝説は漢の時代に編纂された「古詩十九首」が文献として残されていますが、7月7日との関わりは明らかではないようです。

秋の星空

◆北極星(ほっきょくせい)

◆山形星(やまがたぼし)、錨星(いかりぼし):カシオペア

◆枡形星(ますがたぼし)、四隅星(よつまぼし):ペガススの四辺形

冬の星座

◆一つ星(ひとつぼし)、青星(あおぼし)、大星(おおぼし):おおいぬ座のシリウス

◆二つ星(ふたつぼし):こいぬ座、ふたご座のカストルとポルックス

◆三つ星(みつぼし)、オリオン座の三つ星

◆酒枡星(さかますぼし)、オリオン座の三つ星とM42付近

◆五角星(ごかくぼし):ぎょしゃ座

◆釣鐘星(つりがねぼし):おうし座のアルデバラン

◆六連星(むつらぼし)、昴(すばる):プレアデス星団

◆鼓星(つづみぼし):オリオン座

◆源氏星(げんじぼし)、平家星(へいけぼし)

源氏星はオリオン座の白く輝くリゲル、平家星はオリオン座の赤く輝くベテルギウスのことをいいます。

これは1950年ころ岐阜県において野尻抱影氏が揖斐郡の老人から聴き取った平家星・源氏星という方言であり、ベテルギウスの赤色を平家の赤旗、リゲルの白色を源氏の白旗になぞらえたと解釈されています。それ以後は天文博物館五島プラネタリウムで解説する際には、平家星・源氏星という名称を使用するようになりました。民俗学の見地から異論を唱える研究者もいるようです。

◆すばる(プレアデス星団の和名)別名:六連星(むつらぼし)

日本でプレアデス星団について言及した最古の記録は、平安時代に醍醐天皇皇女勤子内親王の命で作成された百科事典『倭名類聚抄』だと考えられており、この中で、昴星の和名は須波流(昴星 宿耀経云昴音与卯同和名須波流六星火神也)と記されています(Wikipedia参照)。

このほかに、清少納言の著した『枕草子』の一節(星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。星はすばる、ひこぼし、宵の明星が良い。流れ星も少し趣がある。尾を引かなければもっとよいのだけれど。)が有名です(Wikipedia参照)。

◆月の和名

月齢0 新月(しんげつ)、朔(さく)

月齢1〜2 繊月(せんげつ)、二日月(ふつかづき)、既朔(きさく)

月齢2〜3 三日月(みかづき)、 若月(わかづき)、眉月(まゆづき)、蛾眉(がび)

月齢6〜7 上弦の月(じょうげんのつき)、弓張り月(ゆみはりつき)、半月(はんげつ)

月齢12〜13 十三夜(じゅうさんや)、栗名月(くりめいげつ)、豆名月(まめめいげつ)、豆名月・栗名月は陰暦9月13日の月

月齢13〜14 小望月(こもちづき)、十四日月(じゅうよっかづき)、満月の前夜の月で待宵の月(まつよいのつき)ともいう

月齢14〜15 満月(まんげつ)、十五夜(じゅうごや)、望月(もちづき)、三五の月(さんごのつき)、望(ぼう)、仲秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)、芋名月(いもめいげつ)、陰暦8月15日の月は中秋の名月又は芋名月という

月齢15〜16 十六夜(いざよい)

月齢16〜17 立待月(たちまちづき)

月齢17〜18 居待月(いまちづき)座って待つうちに出る月

月齢18〜19 寝待月(ねまちづき)、臥待月(ふしまちづき)月の出が遅いので寝て待つ月

月齢19〜20 更待月(ふけまちづき)、亥中の月(いなかのつき)夜も更けてから月が上ってくる月

月齢22〜23 下弦の月(かげんのつき)、二十三夜月(にじゅうさんやづき)

月齢16〜 有明月(ありあけづき)夜明け(有明)の空に昇る月で、残月、暁月ともいう

月齢28〜 三十日月(みそかづき)、晦(つきこもり)

2014.01.03 月齢1.9

◆太陽の和名

お天道さま(おてんとうさま)、お日様(おひさま)、日輪(にちりん)など

2014.11.21 @高根展望台

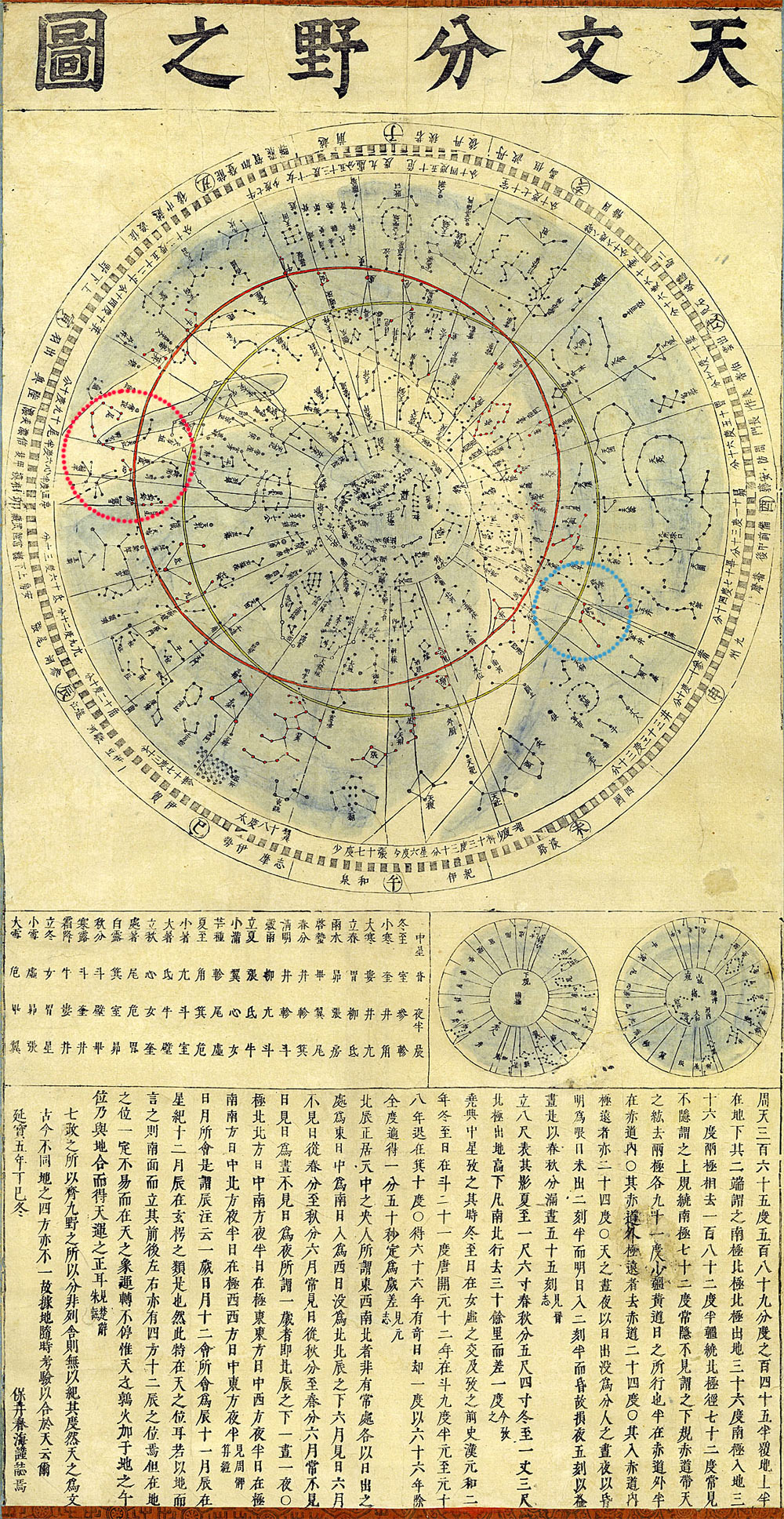

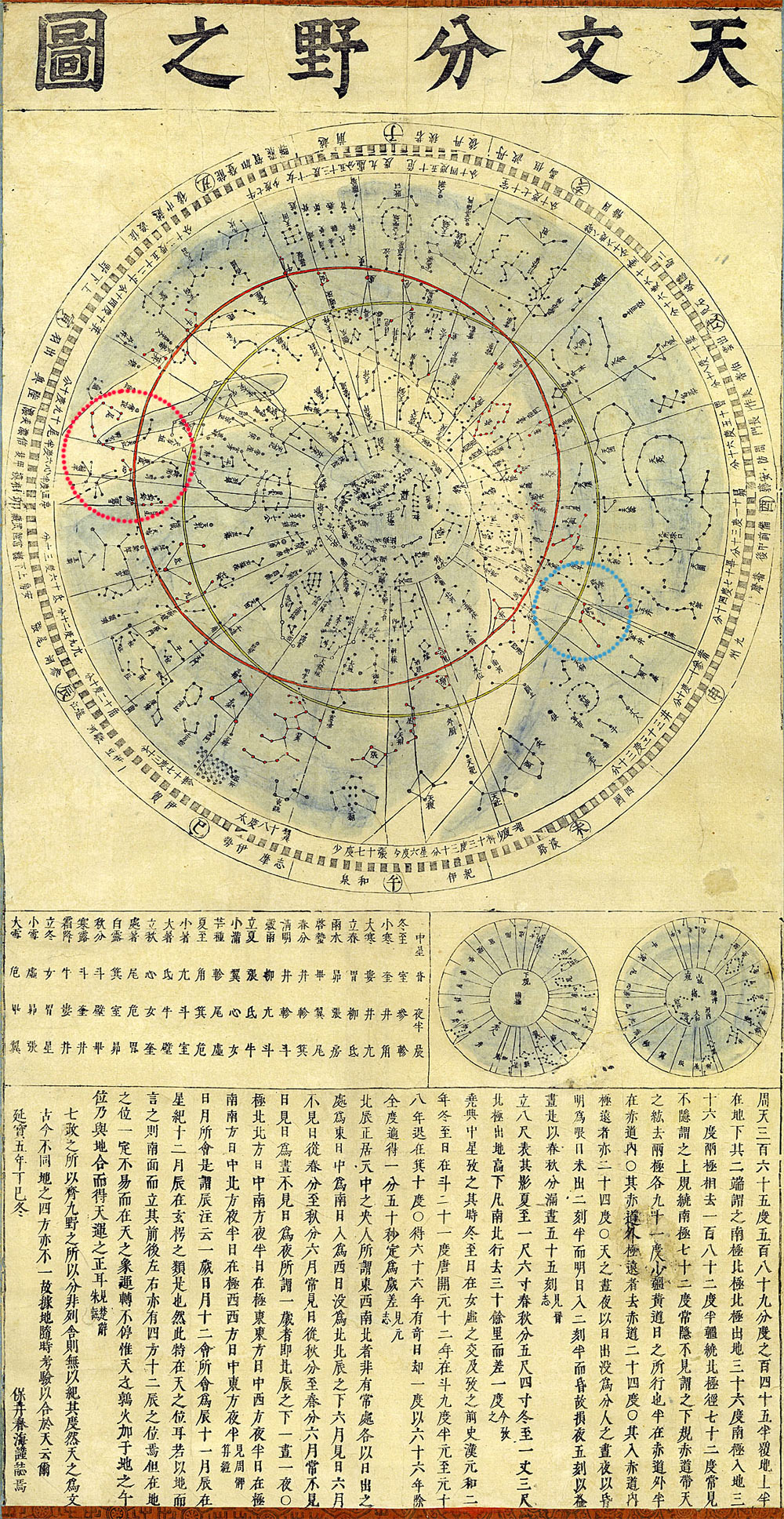

◆天文分野之図(江戸時代)

1673年(延宝元年)に渋川春海が改暦を上奏し、1684年(貞享元年)に貞享暦へ改暦されるまでの間、1677年(延宝5年)に「天文分野之図」は作成されたよです。「天文分野之図」は地名を日本のものにしただけで、星座は中国で作られたものです。「天文分野之図」は国立天文台のサイトで公開されています。

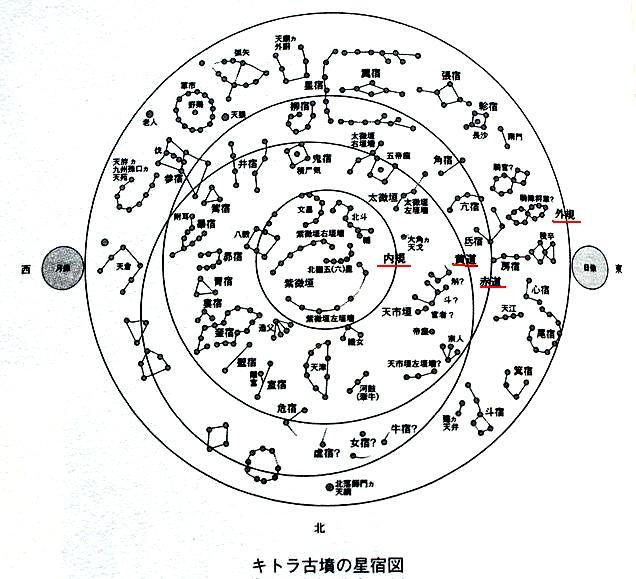

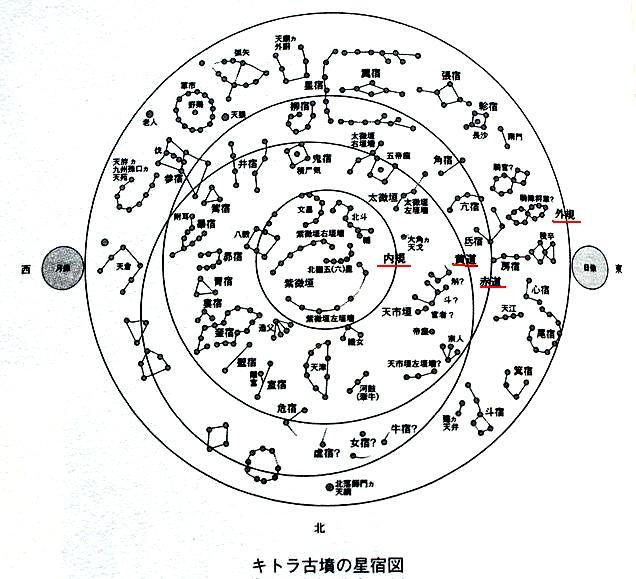

◆キトラの天球(飛鳥時代:8世紀頃〜?)

現存する中国最古の星宿図は南宋時代の「淳祐天文図」で、北宋時代の元豊年間(1078〜1085年)におこなわれた観測にもとづいて、淳祐7年(1247年)に黄裳が作ったものとされているが、キトラ古墳の天井に描かれた星宿図はそれよりも前のものであり世界最古の星図であるといえる(Don Pancho のホームページ参照)。

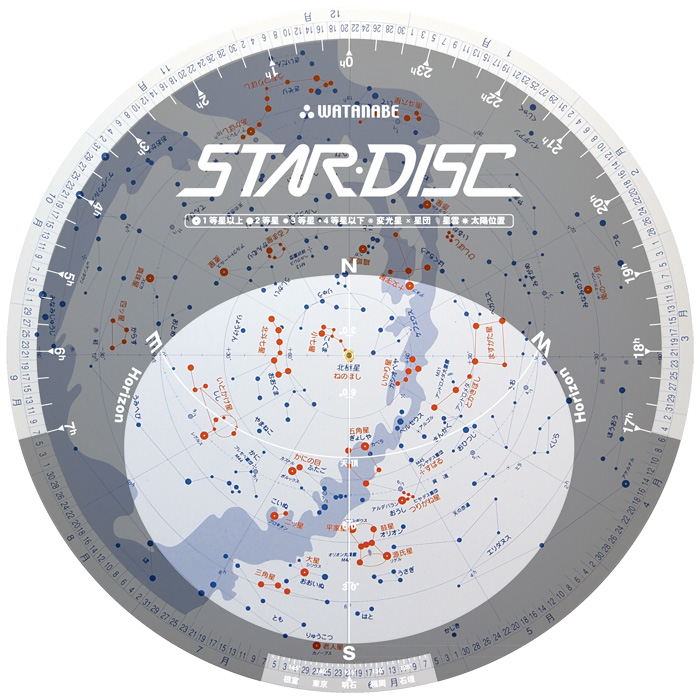

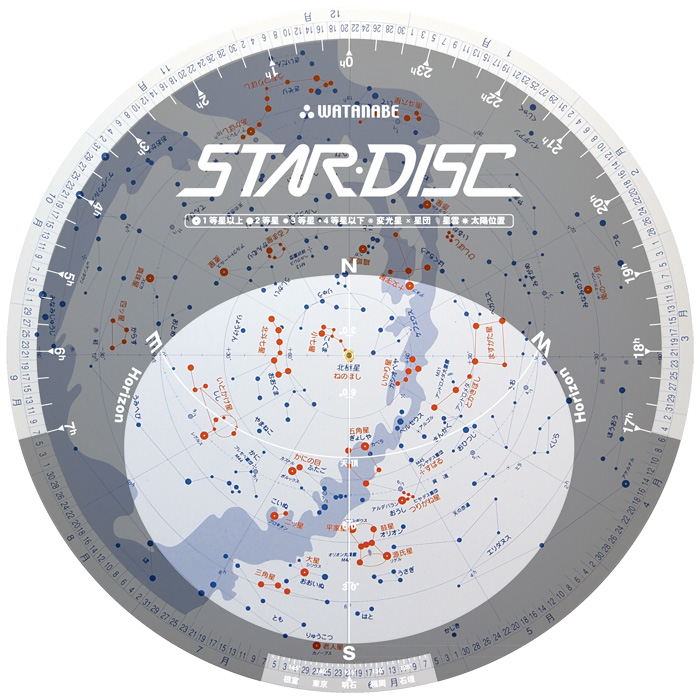

◆和名星座早見(近代〜現代)

国立天文台の渡部潤一氏が天文民俗学者であった野尻抱影氏(1885-1977)の情報(著書等)を基に監修した国内初の和名の星座早見盤。従来の西洋星座との対比もできるよう紺色の上に和名をオレンジ色で表示されており、裏面は着色によって星座の位置を学べる絵入り12星座などが記載されています。渡辺教具製作所から購入することもできます。

◆参考書籍(電子版でも購入できるようです)

Takane astronomy club / 高根天文クラブ

Copyright(C) Omocame World. All Rights Reserved

|