国立天文台

NAOJ

〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1

見学可能日時:年末年始期間を除く毎日午前10時から午後5時(入場は午後4時30分まで)

正門を入って守衛室で受付をすると、ワッペンと見学マップがもらえます。

正門 と 国立天文台前のバス停(中央線武蔵境駅からバスで約15分)

見学マップ と 裏面の解説

第一赤道儀室

第一赤道儀室は1921年に建設された国立天文台三鷹キャンパスの中で現存する最古の建物です。

口径20cmの屈折望遠鏡と太陽写真儀が設置された観測室

太陽系ウォーク

第一赤道儀室と天文台歴史館の間の道沿いに14億分の1スケールで展示されています。

展示の一部ですが‥こんな感じです。

太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)

1930年に建設された太陽塔望遠鏡は、塔全体が望遠鏡の筒の役割を果たしている建物です。

ドイツにあった天体物理観測所のアインシュタイン塔と同じ研究目的で造られたことから「アインシュタイン塔」と呼ばれています。

天文台歴史館(大赤道儀室)

大赤道儀室の特徴は、観測床(2階内側の赤茶色の床面)がエレベータ式に上下し、観測者は鏡筒の傾きにあわせて観測床を上下させることで望遠鏡がどんな向きになっていても楽な姿勢で望遠鏡をのぞくことができることでした。

1998年3月をもって研究観測から引退し、現在では日本の天文学の記念碑的存在として静態保存されています。観測床は2000年に固定され、現在は動きません。館内ではパネル展示等で歴史を知ることができます。

65cm屈折赤道儀式望遠鏡

展示物

天文台のはじまり |

今日まで続いている仕事 |

東京天文台から国立天文台へ |

天体写真儀による観測風景 |

小惑星の観測画像 |

65cm屈折望遠鏡観測装置 |

ガリレオ望遠鏡のレプリカ |

観測と発見の歴史 |

65cm屈折望遠鏡操作盤 |

エレベーター式床面の構造 |

古い星図 |

2枚の写真を見比べる装置 |

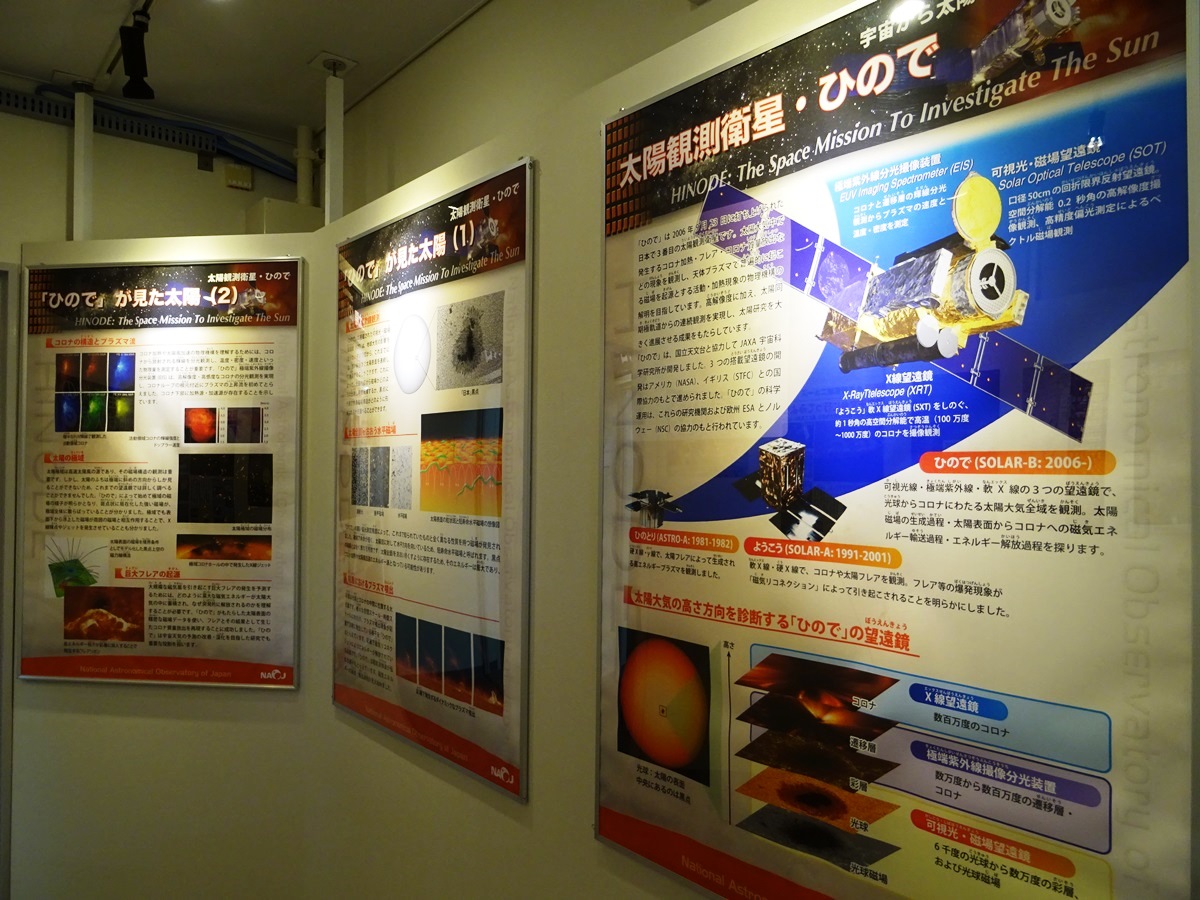

国立天文台展示室

国立天文台展示室では、パネルと模型により国立天文台で行っている研究の紹介をしています。物販なし、解説員なし。

ロビー と ミニシアター

展示物

パネル展示 |

重力波検出器模型 |

重力波検出器のしくみ |

電波望遠鏡模型 |

野辺山45m電波望遠鏡模型 |

すばる望遠鏡模型 |

太陽観測衛星 |

エックス線望遠鏡のしくみ |

月探査プロジェクト |

子午儀資料館(レプソルド子午儀室)

子午儀(しごぎ)とは‥(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)

天体の子午線通過時刻を精密に測定するための装置。星をとらえるための望遠鏡部分は、装置の測定精度を高めるために南北方向にしか回転しないようにつくられている。それゆえ天球上の子午線部分しか見ることができないので、子午儀とよばれる。

レプソルド子午儀

ゴーチェ子午儀室

子午儀観測の目的は、赤経の知られている恒星の子午線通過の瞬間をとらえてその恒星時を知り、

それから常用時(平均太陽時)を計算して手持ちの時計と比較し、時計を正しい平均太陽時に保つことであった。

子午儀室外観 と 解説

口径10m太陽電波望遠鏡跡

現在は、1.2mパラボラアンテナ電波望遠鏡が設置されています。

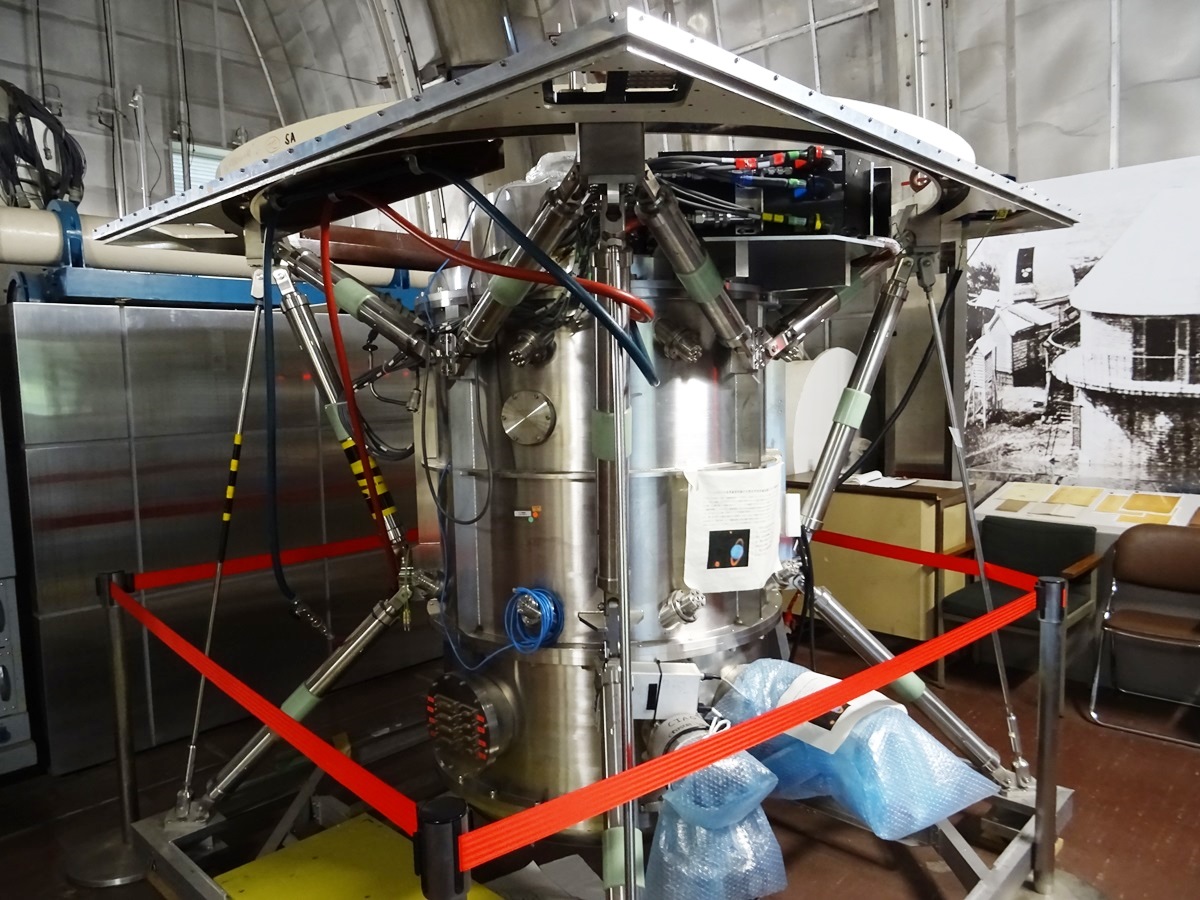

天文機器資料館(自動光電子午環)

自動光電子午環は、天体の精密位置観測に使っていた観測施設で、1982年に建設されました。望遠鏡は、天体の位置を精密に観測できるように特殊な工夫が施されたもの(子午環)で、1984年から観測に使用され、2000年に観測を終了しました。

ドームの南北にある窪地の中には、地上基準点である「子午線標」があります。また、ドームの南側に立っている2本の塔には、温度計と風速計がつけられ、大気差の補正も行われていました。現在は天文機器資料館として、収蔵品が展示されています。

資料館は北側入口から自由に入館することができます。

外観 と 展示物

子午線標(南) |

自動光電子午環 |

子午線標(北) |

自動光電子午環内部 |

自動光電子午環望遠鏡 |

自動光電子午環のしくみ |

マイクロフォトメーター |

マイクロフォトメーター |

写真濃度測定器 |

ニコン製20cm屈折望遠鏡 |

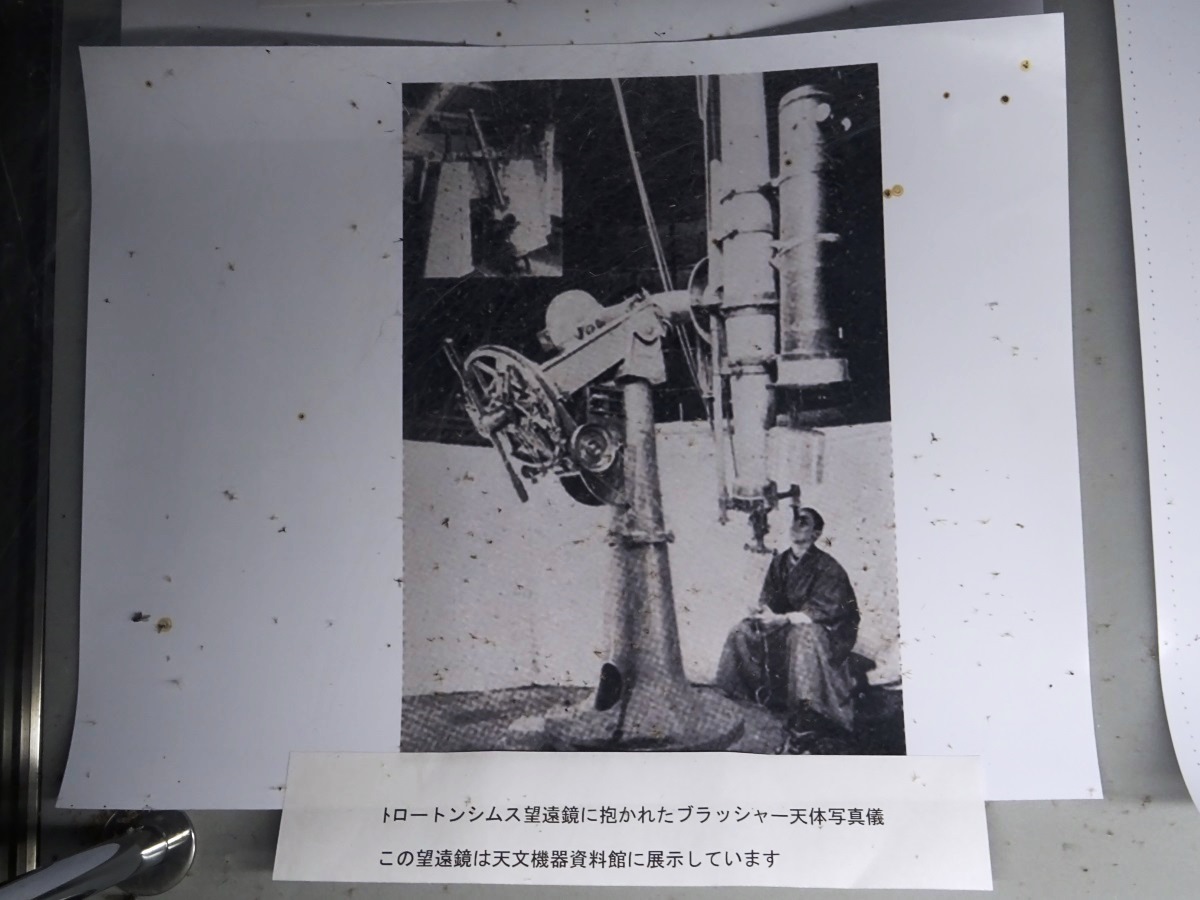

ブラッシャー天体写真儀 |

太陽単色写真儀 |

顕微鏡 |

リーフラー時計 |

天文経緯儀など |

10cmコロナグラフ模型 |

「すばる」第1期の観測機器 |

天文学者一戸直蔵の資料 |

Takane astronomy club / 高根天文クラブ

Copyright(C) Omocame World. All Rights Reserved