第五回公開講演会

第五回公開講演会

ホ-ム > 公開講演会メニュ- > 第五回公開講演会プログラム

日時 平成8年8月18日(日曜日)

会場 横浜市市民文化会館関内ホール(大ホール)

参加者 1,100名

開 会 13:00~

会長挨拶 金子保雄

来賓挨拶 横浜市医師会長 内藤哲夫

基調講演

演題 『尊厳ある生と死』

講師 山崎章郎 (聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長)

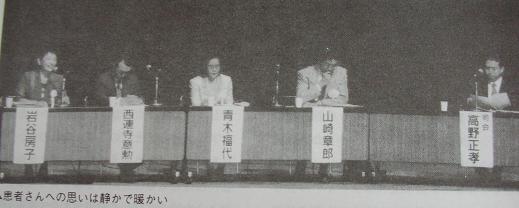

事例報告ーいま、末期医療の現場で

演者 岩谷房子(横浜市立市民病院看護婦)

西連寺意勲(神奈川県立がんセンター外科第三科部長)

青木福代(元横浜甦生病院看護婦)

質疑応答

閉会挨拶 池田典次(ホスピスを考える横浜市民の会副会長)

閉 会 16:55

基調講演

『病院で死ぬということー尊厳ある生と死を求めて』

講師 山崎章郎 先生

聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長

今日は。ただいま紹介していただきました、桜町病院のホスピスで医師として仕事をしております山崎です。本日は、『病院で死ぬということ』という、私の書いた本と同じテーマになっておりますけれども、私はその中で、“尊厳ある生と死を求めて”という部分で、お話をしたいと思います。

今日は。ただいま紹介していただきました、桜町病院のホスピスで医師として仕事をしております山崎です。本日は、『病院で死ぬということ』という、私の書いた本と同じテーマになっておりますけれども、私はその中で、“尊厳ある生と死を求めて”という部分で、お話をしたいと思います。最後の頃に、いろいろホスピスでのエピソードを混じえながらお話した後に、一昨年の4月に完成しました、新しいホスピスの施設をスライドでお見せします。そのような形でお話を進めさせていただきます。

●尊厳ある生と死

“尊厳ある生と死”というふうな、非常にある意味では抽象的なことですけれども、尊厳というものは、一体どういうことなのかなというところから入るべきだと思いますけれども、よく尊厳死というふうな言葉が使われます。尊厳死という場合、皆さんどういうふうな姿を想像されますでしょうか?一般的には、死が近づいた場合に、苦痛の多い、あまり実のない治療を受けずに、より自然な苦痛を緩和する治療を受けながら、より自然な流れの中で死を迎えるというようなことが、おそらく一つの尊厳死の形なのかなと思います。たくさんのチューブ類に囲まれた死ではない姿、周りで見ている人、それから本人にとっても、その死の場面が決して悲惨なものではないというもの、そのようなことを、尊厳死というふうに想像するかもしれません。私もずーっと、そういうふうなことを尊厳死の一つの形なのかなと思ってきました。しかし最近、といってももう3年前ほどから、でもちょっとそれは違うのかなと思い始めているんですね。尊厳死という、一つの死ぬ場面だけの形が自然で、チューブ類に囲まれていないから、尊厳死と言えるのかどうか、ということに関して、人きな疑問を持ち始めています。あくまでもそれは一つの形に過ぎないのであって、大切なのは、むしろそこに至る経過なのではないか、というふうに思うようになったのですね。

●作家・重兼芳子さんの場合

これは、1993年の8月22日、まもなく8月22日になるのですけれども、3年前の8月22日に、我々のホスピスのボランティアでもあり、ホスピス開設当時から、新しいホスピスを作るために、大きな役割を果たしてくださった芥川賞作家、重兼芳子さんが亡くなった日なんですね。ちょうど、この8月22日で、丸3年になりますけれども、その重兼さんが亡くなる場面、亡くなるまでの過程に、私は付き合ったんですれども、そのときから、その姿、形、最後の場面の形が、尊厳死ということに結びつくのではないんだというふうに、思い始めたのです。

どういうことかと申しますと、重兼さんは亡くなる2年前の4月に、大腸癌と肝臓転移のために、そのことをお知りになった上で、手術を受けられました。そして手術は成功したんですけれども、術後経過はあまり良くなくって、結構回復するまでに時間がかかりました。4月に手術をされて、半年かけて、ようやく東京に戻ってくることができたんですね。手術は北海道でされました。東京に戻って来られてから、私が、重兼さんの主治医というかたちになりまして、その後の経過を見ることになりました。東京に戻って来られてすぐに、その時点での状況を知りたいために、いろいろ検査をしたんですけれども、手術後半年、肝臓に転移して、その部分も取ったはずでしたけれども、残された肝臓に、もう既に再発をしていたんですね。で、そのことを重兼さんにお伝えしまして、その時点から、治療が可能な間は治療をしていくと、もしそれが難しくなったら、無理なことはしないで行きたいということになりましたので、重兼さんの場合には、肝臓に直接チューブを入れてありまして、抗ガン剤を使いますと、しばらくの間腫瘍が小さくなっていましたので、その治療を繰り返していきました。

1年、そうですね1年半くらい、その治療をやったんですけれども、その後、ほとんど薬が効かなくなってしまったんですね。抗ガン剤を使っても、腫瘍が小さくならないで大きくなってきましたので、その時点で話し合って、それ以上の治療をすることは止めることにしました。重兼さんは、後はこれからは、症状コントロール、苦痛を取るだけの治療を受けていって、最後はホスピスで、みんなに看取られたいというふうな、希望を持っていたんですけれども、重兼さんは作家ですし、いろんなところで講演をしておりまして、非常に交遊関係が広いんですね。その重兼さんの病状を伝え聞いたある専門医が、まだ手術ができるかも知れないというふうに、持ちかけてきたんですね。情報としてきたんですね。それで、非常に重兼さんは迷いました。相談もされたんですね。相談もされまして、私は、私の知っている専門医などに相談をして、やはり手術というのは、ちょっとリスクが大きいのではないだろうかという話をして、個人的にはお勧めできないですという話をしたんですけれども、しかし、やはり治療が可能であるというふうなことが提示されますと、当然、患者さん自身としては、悩みます。結果的に、重兼さんは、手術をすることを選ばれました。

私は、その担当の手術をしてくださる先生のところに、重兼さんが悩んだ末に結論を出したわけですから、それは当然、支持したわけですれども、そのときに担当の先生に、今までの経過の紹介状を書きました。いろいろな病状のデータ類も、当然書いたわけですけれども、その最後にですね、その先生にお願いをしたんですね。重兼さんは、私が主治医となってきた患者さんでもありますけれども、とても大切な友人でもありましたし、先輩でもありましたので、少し個人的な思いも込めてしまったんです。それで、重兼さんには、きちんといろいろなことを説明をした上で、手術をしてほしいと言いました。つまり、手術が可能であるということと、手術が成功することは、別だということですね。それと、手術が成功したとしても、手術した後の経過が良いとは限らないということ。手術したことの経過の中で、辛い思いをさせることもあるかもしれないということですね、そういうことも十分にお話してくださいと。それでもなおかつ重兼さんの気持ちが揺るがずに手術を選ぶのでしたらば、我々としては、それを支持したいと思いますと。そのことをぜひお伝えくださいというようなことを、書きました。

私は、その担当の手術をしてくださる先生のところに、重兼さんが悩んだ末に結論を出したわけですから、それは当然、支持したわけですれども、そのときに担当の先生に、今までの経過の紹介状を書きました。いろいろな病状のデータ類も、当然書いたわけですけれども、その最後にですね、その先生にお願いをしたんですね。重兼さんは、私が主治医となってきた患者さんでもありますけれども、とても大切な友人でもありましたし、先輩でもありましたので、少し個人的な思いも込めてしまったんです。それで、重兼さんには、きちんといろいろなことを説明をした上で、手術をしてほしいと言いました。つまり、手術が可能であるということと、手術が成功することは、別だということですね。それと、手術が成功したとしても、手術した後の経過が良いとは限らないということ。手術したことの経過の中で、辛い思いをさせることもあるかもしれないということですね、そういうことも十分にお話してくださいと。それでもなおかつ重兼さんの気持ちが揺るがずに手術を選ぶのでしたらば、我々としては、それを支持したいと思いますと。そのことをぜひお伝えくださいというようなことを、書きました。結果的に、重兼さんは、手術前に、いろいろな説明をされたようです。手術前に、お会いしに行ったときに、ずいぶん恐い話を聞かされてしまったと、おっしゃっていましたので、かなりの情報がいってしまったんだと思いますけれど、それでも手術を選ばれたわけですね。で、手術をしたわけです。手術は無事終わりました。まあ、うまく取れたんです。残された肝臓の方の働きも、なんとかなるんじゃないかというふうなことで、かなり期待をしながら経過を見ていましたけれども、残念ながら、思うようにいい経過にはなりませんで、手術後、約1ヵ月で亡くなりました。亡くなる前の日に、重兼さんのところを訪れたときに、重兼さんはですね、まさにさまざまなチューブに取り囲まれておりました。それは、重兼さんご自身が、最後はホスピスでみんなに看取られてというふうに考えていたときの姿とは、まるで違った姿だったと思うんですけれども、そのときもう既に、意識の無かった重兼さんのお顔を拝見したときにですね、その表情が決して、苦痛に満ちた表情では無かったんですね。とても穏やかな表情に見えたんです。そして私は、その本当にたくさんのチューブ類に囲まれた重兼さんの姿を見たときに、悲惨だとか、惨めだというふうに思えなかったんですね。なんかとても神々しく、尊厳のある姿のように見えたんです。そのときに、このまま亡くなったとしても、翌日亡くなったんですけれど、このまま亡くなったとしても、この姿でなくなる重兼さんのことは、いわゆる尊厳のある死というふうに、私は十分考えられるなと思いました。つまり、そのときから、死の最後の場面の姿が問題なのではないんだと、そこに至る経過のいろんな場面で、自分が納得して、そのことを受け入れられるのであれば、その結果としての姿が、仮に周りから見て辛そうだなと思えたとしても、それは、その人が選んだ一つの姿なのであって、十分に尊厳のある姿というふうに考えていいんだ、と思うようになったんですね。

つまり、重兼さんは自分が手術を受けて、手術が成功したとしても、経過が良くなければ、そういうふうな状態に自分が入るかも知れないということも、説明を受けておりまして、そして、そのことが、実際起きてしまったわけです。それは、全く予想しないことではなくて、予想されたうちの一部、できれば起きてほしくなかったけれども、しかし、あらかじめ予測されたことの一つが、起きてしまったということですね。もちろん、重兼さんご自身としては、治っていきたかったし、治って我々のホスピスの完成を見たかったと思いますけれども、そういうふうに私は思ったわけですね。

ですから尊厳のある死というのは、繰り返しになりますけれど、その最後の場面の姿が大切なのではなくて、自分の病気の状態が、ひょっとしたら命に関わる、あるいは死を迎えなくてはいけないような状況の中であっても、その場面その場面での、自分の状態や姿に満足ではなくても、少なくても納得できる積み重ねがあれば、それは尊厳のある生き方、まあ、尊厳という言葉は、非常に難しい言葉だと思いますけれども、私の考える尊厳というのは、そのときの姿が、自分が自分自身でいるために、その自ら求めた道の中に、その姿があるのであれば、それは、尊厳ある生き方と捉えていいと思うんですね。ですから、当然人によって全然違うと思いますけれど、そういうふうな尊厳ある生き方の結果として、尊厳のある死というのは付いてくるものなのだというふうに、まあ、思えるようになったわけです。

ですから尊厳のある死というのは、繰り返しになりますけれど、その最後の場面の姿が大切なのではなくて、自分の病気の状態が、ひょっとしたら命に関わる、あるいは死を迎えなくてはいけないような状況の中であっても、その場面その場面での、自分の状態や姿に満足ではなくても、少なくても納得できる積み重ねがあれば、それは尊厳のある生き方、まあ、尊厳という言葉は、非常に難しい言葉だと思いますけれども、私の考える尊厳というのは、そのときの姿が、自分が自分自身でいるために、その自ら求めた道の中に、その姿があるのであれば、それは、尊厳ある生き方と捉えていいと思うんですね。ですから、当然人によって全然違うと思いますけれど、そういうふうな尊厳ある生き方の結果として、尊厳のある死というのは付いてくるものなのだというふうに、まあ、思えるようになったわけです。● ホスピスの役割

そして、ホスピスですが、今は基本的に、末期の癌の患者さんや、エイズの末期の患者さんたちが主な対象になっているわけですけれども、そういう人たちの、患者さんご自身、あるいは、患者さんのご家族の、生きていくこと、その生の尊厳、あるいは、先ほども医師会の会長さんのお話がありましたように、クオリティー・オブ・ライフ、生命や生活の質を向上させ、そして、最後まで患者さん自身が考える、尊厳というものが保たれるということ、それを守るのが、ホスピスの役割なんですけれども、ホスピスの話に入ってみたいと思います。

人間が、自分が自分であるということ、自分の存在は、十分納得できること、それが尊厳を守る一つの形だと、あるいは、尊厳を守る方法だとすると、ホスピスはその尊厳を守ることが役割だと言いましたけれど、例えば、癌の患者さんたちは、さまざまな肉体的苦痛を持っております。もし肉体的苦痛が、ずっと付きまとっていれば、その患者さんの尊厳を保つことは、難しいわけですね。毎日痛い痛いと叫んでいたり、あるいは、息が苦しい、そういうふうな状態でいるとしたらば、患者さんの尊厳というのは、きっと守りにくいだろうと思います。あるいは、患者さん自身が、自分で自分の存在に意味があるとか、尊厳があるというふうに考えにくいだろうと思うんですね。ですから、ホスピス・ケアでの大きな役割、しかし、なおかつ基本的、当たり前な役割というのが、症状を軽くするための医療なんですね。症状コントロールというのが、ホスピスの必要条件です。必要十分条件ではないですね。症状を取るということが、けっしてホスピスのケア、イコールではありません。しかし、とても大切な役割ですね。

人間が、自分が自分であるということ、自分の存在は、十分納得できること、それが尊厳を守る一つの形だと、あるいは、尊厳を守る方法だとすると、ホスピスはその尊厳を守ることが役割だと言いましたけれど、例えば、癌の患者さんたちは、さまざまな肉体的苦痛を持っております。もし肉体的苦痛が、ずっと付きまとっていれば、その患者さんの尊厳を保つことは、難しいわけですね。毎日痛い痛いと叫んでいたり、あるいは、息が苦しい、そういうふうな状態でいるとしたらば、患者さんの尊厳というのは、きっと守りにくいだろうと思います。あるいは、患者さん自身が、自分で自分の存在に意味があるとか、尊厳があるというふうに考えにくいだろうと思うんですね。ですから、ホスピス・ケアでの大きな役割、しかし、なおかつ基本的、当たり前な役割というのが、症状を軽くするための医療なんですね。症状コントロールというのが、ホスピスの必要条件です。必要十分条件ではないですね。症状を取るということが、けっしてホスピスのケア、イコールではありません。しかし、とても大切な役割ですね。● 疼痛コントロール

癌の患者さんたちが一番恐れているものが、肉体的な癌の痛みですね。一般の人たちが、癌ということを想像したりすると、そこでは、癌はイコール死であったり、癌は最後の頃、非常に苦しい中で死んでしまうんだということを、想像するわけですね。しかし、今ここではっきり言えるのは、癌は必ずしも、死には結びつきませんし、先ほどもちょっと、控室のほうで、先生たちといろいろお話をしていたんですけれども、癌は6:4で、つまり6割の人は治っていく方向に向かうんだと。以前は、五分五分だったけれども、最近は医療技術の進歩によって、6割になったと。しかし、残念ながら、4割の人は亡くなる、ということですね。そういうふうな流れの中で、ですから、癌はイコール、けっして死ではないわけですね。同時に、癌はけっして苦しむ病気では、少なくとも痛み苦しむ病気ではないということを、ここで是非、皆さんの常識にしていただきたいんですね。今まで、癌イコール痛みで苦しむという常識だったとすると、それはもう、既に克服されて来ているんだということです。

克服されているというのは、しかし、日本全国のいろんな現場で克服されているかというと、残念ながらそうではないんですね。癌の痛みにきちんと取り組んでいるところでは、克服されている。しかし、きちんと取り組んでいないところでは、やはり、多くの患者さんが、癌の痛みで苦しんでいるのは、事実です。例えば、末期の癌の患者さんたちの約7割の人が、癌の痛みで苦しむと言われています。7割ですから、残り約3割の人は、必ずしも、癌の痛みで苦しむわけではないんです。で、その約7割の癌の痛みで苦しむ患者さんの、約8割の患者さんたちが、亡くなるまでのどっかの時期に、モルヒネが必要だと言われているんですね。ですから、癌の痛みをきちっと取っていくためには、モルヒネの使い方に、習熟していないといけなくなります。ところが、モルヒネは麻薬ですから、ずいぶん昔から、いろんなことが言われてきています。モルヒネを使うと確実に命を縮めるとか、あるいは、病気の治りが悪くなるとか、あるいは、習慣性、つまり中毒になってしまうとか言われてきたんですね。しかし、こういうふうな、いわゆる過去、かつての医学の常識というものが、実は間違いだったということが、必ずしも根拠が無かったんだということが、最近は、わかってきています。

どうもその根拠というのは、動物実験をもとにした根拠だったらしいんですね。臨床の実際の現場では、モルヒネを適切に使えば、そのようなことはないんだということが、今ホスピスとか、あるいは、全世界で癌の痛みに収り組んでいる人たちの常識です。つまり、適切に痛みを評価して、モルヒネをきちんと使っていけば、そのことによって、命を縮めるという根拠はありませんし、習慣性になって、中毒になってしまうということも、ないです。それから、いろんな副作用も言われていますけれども、しかし、その副作用もきちんと対策を立てていけば、大抵のものは、克服できるものなんですね。ですから、モルヒネに対する、皆さんが、先ほど言ったような、古い常識に囚われているとしたら、それは誤りだったんだと、少なくとも今はそうではないんだというふうに、考えを変えていただきたいと思います。

1986年に、WHO世界保健機関が、『癌の痛みからの開放』という本を出しました。そこには、癌の痛みを取るための基本的な手順が書いてあります。そして、その本はある程度マニュアル化されているんですけれども、それにきちんと従って使っていくだけで、癌の痛みの9割近くは、解決されるというふうに言われているんですね。しかし、ちょっと古い話になりますけれども、そのWHO方式が、十分にまだ日本に行き渡っていない、例えば、癌専門病院であったり大学病院のように、ある意味では、最先端医療をしているところであっても、WHO方式で、癌の痛みをきちんと取っているところは5割から6割に過ぎないというふうな報告もあるんですね。つまり、そこに行けば、癌の痛みもきちんと取ってもらえるだろうと信頼して行ったとしても、実は、十分に痛みが取ってもらえない場合もあるというふうなことになります。これからそういう方式が、どんどん広がっていってほいしなというふうには思っております。そうしない限りは、きっと患者さんたちの苦痛、つまり痛みを取る知識や技術があるのに、それが十分活かされないままに、辛い中にいる患者さんたちは当然出てくるわけです。

そうしますと、例えば、今年の4月に京都で起きたような、京北病院の事件が起きて、あれは安楽死と騒がれました。もちろん安楽死と関係のない事件ですけれども、ああいうことが起きたときに、あの事件を起こした医師は、ずいぶんいろんな人たちから、同情を受けているわけですね。あるいは、支援をされているわけです。しかし、我々ホスピスの現場から見ると、非常にまずい、末期医療のことを十分わかっていない人が起こしてしまった事件だなと思っているんですけれども、それでも世間では、あの先生を支持する人が非常に多いんですが、何故かというと、日本の多くの病院で、癌の患者さんたちが、十分な症状コントロールを受けていないということの表れなんですね。多くの家族の人たちが、家族を見送るときに、辛い思いの中で死なせてしまったという体験をしているからですね。だから辛い状態にいるんだったら、その辛さを少しでも楽にするために、ああいう行為を起こしても構わないんじゃないかということ、いいことをしたんじゃないかという意見もあるわけです。しかし、どこの病院でも、もし、緩和ケア病棟とホスピスのようにきちんとした症状コントロールができていれば、おそらくあの事件は起こらなかったはずですし、同時にそういう体験をたくさんの人が持っていれば、あの医師の行為を、支持する人たちは少なかったはずですね。あの医師の行為を支持する人が多いということは、いかに、日本の多くの医療施設で、辛い思いの中にいる患者さんたちが多いか、ということの表れでもあると思います。

モルヒネの話を、もう少しちょっとしてみますけど、例えば、モルヒネはいい薬だと話しました。たしかに、きちんと使っていけば、いい薬なんですね。で、モルヒネを使う先生たちも増えております。しかし、患者さんたちに、インフォームド・コンセントという、言葉も出てきましたけれど、十分説明されないで使っている場合もあります。例えば、痛みを取る薬ですというだけの説明をしている場合もあるんですね。

●モルヒネの副作用

その薬には当然、副作用があるわけです。モルヒネに一番多い副作用は便秘です。それから、吐き気があります。眠気もあります。あらかじめわかっているこういう副作用を説明しない、あるいはその対策を立てないで、痛み止めですと言って出してしまう。患者さんはその薬を飲むわけですが、飲んでみると、たしかに痛みは取れたけれど一日中吐きっぱなしだったとか、ひどい便秘になって苦しんでしまったというふうなことがありますと、痛みは取れたけれど、こんな苦しい薬ならいらないということで、飲まなくなってしまうことがあります。あらかじめわかっている副作用のことをきちんと説明せず、副作用に対する対策を立てなければ、いい薬も、患者さんにとっては苦痛の多い薬になってしまうことがあるわけですね。

あるいは、MSコンチンといって、モルヒネの錠剤があるんですね。例えばこのお薬は、1錠、10mg,30㎎、60㎎と3種類あるんですけれど、この薬の特徴は、1日12時間くらい効くので1日2回の投与でいいんだということになっています。しかし、現実的には、1日3回くらい飲むこともありますけれど。この薬の特徴は、飲んで、すぐに効かないということなんですね。服用してから、だいたい2,3時間経たないと、痛みが取れるまでの、血液中の濃度にならないんです。ところが、患者さんは痛いときに、その薬を飲むとしますと、その説明を受けていないと、飲んだのに、痛みが取れないというふうなことになっちゃうわけですね。そうすると、これはあまり効かない薬だというふうになってしまったりもします。つまり、その薬の性質、副作用も含めた性質もきちんと説明してあげて、これは痛みが出たときに飲んでも、すぐには効かないですよという話をするとか、あるいは、痛みが急に出た場合には、MSコンチン錠を噛み砕いて飲むと、かなり早く痛みが取れるんですけれども、緊急の場合には、そういう方法もありますよ、ということを説明してあげないと、患者さんにとって、いい薬も信頼のない薬になってしまうことがあります。

それから、ある人にとっては、MSコンチン1錠10mgという量が多すぎる場合があるんですね。ですから、痛みのコントロールをするといっても、ときには、患者さんにとって量が多すぎて、痛みのコントロールがうまく行かないことがあります。つまり、吐いてしまうといったことがあるわけですね。ですから、我々ホスピスなんかですと、最初からモルヒネ錠を使うことは、まず、ないんですね。モルヒネの水薬というのを使います。それは、水ですから、1cc、何mgという形で、いくらでも調整できるんですね。ですから、よその病院で、モルヒネを使いこなせなかった人も、少ない量から始めていくことによって、乗り越えられることもあったりしますね。そういうふうなことが適切になされていないのに、いきなり外来で痛みを取るいい薬を出しましょうという形で、モルヒネを出されてしまうと、やはり、うまく使いこなせなくなってしまって、二度と使いたくない薬となってしまうことがありますね。

痛みを取るのにモルヒネは必要で、その必要性をわかった医師たちが、モルヒネを処方する。しかし、薬の特性、副作用を十分に知って説明してあげないと、せっかくの薬が使いこなせないということになってしまうことがあるということです。

痛みを取るのにモルヒネは必要で、その必要性をわかった医師たちが、モルヒネを処方する。しかし、薬の特性、副作用を十分に知って説明してあげないと、せっかくの薬が使いこなせないということになってしまうことがあるということです。あまり医師の批判をしたくないんですけれど、つい7月のNHKの番組で、ペインクリニック学会の立派な先生なんですけれども、痛みの解説をしていたんですね。それはとてもいいお話だったんですけれども、ただ、一部分だけちょっと問題がありました。癌の痛みを取るのにモルヒネはいい薬です、という話があって、それは問題なかったんですね。ところが、モルヒネを飲むのに1日約200㎎という量が、飲み薬としては限界でしょう、というお話があったんですね。それは、なぜ限界かというと、その200㎎という量だと、食べるように飲まなくてはいけないから限界だ、というお話をしていたんですね。そこで、当然疑問が起きて、これはおかしいと思ったわけですね。つまり、今モルヒネの錠剤の中には、1錠60mgというのがあるんです。そうすると、その薬を3錠で180㎎、4錠で240㎎です。1日2回飲むとすると、1回2錠、1日2回飲めば、1日240㎎という量はクリアできるわけですね。そうすると、痛みの専門家は、実はひょっとすると、60mg以上があるのを知らないのかなと思うわけですね。知っていればそんなこと言うはずがないんです。

そして、そのテレビがあった後に、患者さんから言われたことは、テレビとかラジオというのは、一方的に聞く、そして消えてしまいますから、十分に伝わらないことがよくありますよね。で、患者さんには200mgが眼界だという部分だけが、頭に残ってしまったんですね。それで、我々が痛みを取ると説明するときに、「専門家が200㎎以上は、ちょっと限界と言っていますけど、大丈夫ですか?」というふうな話になってきてしまう。そこで我々が、十分説明できるからいいんですけれども、患者さんたちの中には、1日200㎎というモルヒネはもう限界なんだというふうに思ってしまって、痛みがあってもそれ以上飲めないとか、それ以上出されると心配になってしまう、ということも起きてきてしまいます。一つの、たった一つの薬ですけれども、その薬のことを、十分に知って、そして副作用も、その対策も、起きうることも全部含めて話してあげないといけないということ。インフォームド・コンセントということは、当然そういうことも含まれてくるわけですね。それがないといけないなということと、現場の人の中には、もちろんきちんとしている人もいるけれど、まだまだ適当に出してる人もいるんだなということです。

先ほども言いましたように、MSコンチン錠というのは1日12時間、いえ、1回で12時間効果があると言われているんですね。ある方がやはり外来に痛みの相談に来られたんですけれども、痛みが取れないんだということでした。よく話を聞いてみると、モルヒネを1日3回飲んでいますというんですね。3回ということは、私の考えでは、8時間おきに飲んでも、痛みが取れないのかなと思っていたんですね。ところが、よくよく聞いてみると、食後3回飲んでいますというんですね。食後3回というのは、朝、昼、夜ですから、日中はずいぶん重なってしまうわけです。ところが、夜は長いわけですね。だから、夜間に痛みが出る。昼間は眠くてしょうがないという形になります。これもまた、その薬の特性を知らないままに、つまり、普通の薬と同じような感覚で出してしまっている医師たちがいるということの表れなんですね。そういう意味では、なかなかまだ、痛みを取る知識、技術、薬があるのに、十分に行なわれていなくって、本当に苦しんでいる患者さんたちがいるんだということです。ですから、是非、末期の患者さんたちに取り組んでいく先生、あるいは医療者の人には、そのことを十分、つまり患者さんの痛みに十分関心を持って、そしてその痛みを取るために、何が必要かということを、考えながら出していただきたいということを、訴えたいと思いますし、それから一般の皆さんには、癌は痛みで苦しむ病気ではなくなってきているんですよということを、是非お伝えしたいんですね。癌の痛みで苦しんでいるとしたら、それは癌のせいというよりは、医者に問題があるんだというふうに考えても、言い過ぎではないと思います。

そうやって、いろんな痛みのコントロールとか、症状、苦痛を取るための医療は、ホスピスでは基本的なことですね。もちろんそうは言っても、100%取れるわけでは、けっしてないですね。約1割の人は、なかなかいいコントロールができなくて、お互いに悩むこともあります。しかし、もし、患者さんが、いろんな工夫をしたけれども苦痛が取れないという場合であっても、患者さんが意識を保っていなくてもいいと、つまり、こんなに辛いんだったら眠っていることが多くなっても構わないということさえ、患者さんや家族と話し合って了解がとってあれば、我々はそこに、鎮痛剤の他に、鎮静剤を併用していきますので、患者さんたちは軽い眠りから深い眠りへというふうなコントロールができて、亡くなる最後まで苦しむことはないのです。意識を落としても構わないという了解さえあれば、100%の人が、死ぬ場面で苦痛にのたうち回りながらとか、あるいはご家族が見ていられないような場面というのは、避けることができます。そういう形で、症状コントロールするわけですね。

●医療者と患者・家族のコミュニケーション

しかし、症状コントロールというのは、ホスピス・ケアの基本でしかないとお話したのは、ホスピス・ケアというのは、まさに、その後のことが大切だからですね。苦痛の取れた患者さんたちは、初めてそこで自分のことを考えだすわけです。つまり、自分に残されている時間はどうなのだろうかとか、自分の病気はどうなっていくんだろうか、ということを考え始めるわけですね。そこで、自分が今どうなってるかということを、当然知りたくなりますね。つまり、コミュニケーションということ、患者さんと、ご家族と、医療スタッフ、あるいはボランティアも含めた、十分なコミュニケーションというものが、とても大切になってきます。

インフォームド・コンセントというものも、その中に含まれてきます。我々は、患者さんに尋ねられたことに関しては、できる限りきちんと答えるようにしています。ときには、病名、ホスピスですからほとんどの人は病名を知っておりますけれども、病名を知らずに入ってくる場合も稀にあります。そういう場合でも、ホスピスに入って来られてから、我々は、患者さんの求めに応じて病名を伝えることが当然あります。私たちのホスピスでの、患者さんに情報を伝える立場というのは、患者さんには知る権利がある、だから知りたいというふうにおっしゃった方には、伝える。しかし患者さんには、知る義務まではない。だから、自分のことを知りたくないと思っている人に、そのことを伝えることはないというふうに思っています。

人院して来られてから、最初に患者さんと話し合うのは、「おそらくこれからいろんなことが起きてきます。そういう一つ一つのことについて、あなたとしてはきちんと知りたいですか?」ということを聞きます。ある人は、「知りたいです」とおっしゃるし、ある人は、「今さら知らなくたって結構です」と言いますね。そこで、それではもし、知りたいときにいつでも言ってくださいと、つまりどんなことでも結構ですから聞いてくださいと言います。質問されたことについては答えます。ただし、あなたが何も知りたくないとか、嫌なことは聞きたくないということであれば、我々の方から一方的に伝えることはしません、というふうな話をしますね。そういう形から始まっていきます。まず、最初に患者さんの意志を確認するということなんですね。それがいいかどうかはともかくとして、それをしない限りは患者さんの気持ちはわかりません。周りの、つまり患者さんを除いた家族と我々だけでの判断で、伝えていく、伝えていかないということを決めていくとすると、たまにはいい結果を生むこともあるでしょうけれど、悪い、悲惨な結果を生むこともあるわけですね。

ですから、我々はあくまでも、患者さんの意志に従っていくんだということです。多くの人は、ご自分の病名、あるいは病状をきちんと知った時点から、ご家族、あるいはスタッフとともに、同じ情報を共有しあうことによって、その後の人生を歩んでいきます。そして、その場合の主役は当然患者さんですから、家族、我々スタッフも含めて、すべての人が患者さんの歩みに合わせられるということですね。亡くなるときまで、患者さんの歩みに合わせて、我々は一緒に歩いて行くことができるということです。我々のぺ一スとか、家族のぺ一スだけではなくて、患者さんのぺースで歩いて行けるということですね。そのことは、とても大きな力として患者さんは感じられて、最後まで行けると思います。しかし同時に、患者さん自身が、自分のことを知りたいんだとおっしゃったけれども、結果として、辛い思いをして亡くなる方もいます。その方たちの数は少ないですけれども、しかし確実にいます。

あるとき、70代の女性で膵臓がんの患者さんが人院してきたことがありまして、人院する前には、病名は知らないで来られました。ご家族側が、ホスピス外来に相談に来られまして、「本人は病名を知りませんけれども、いいでしょうか」という話だったんですね。それで、「入院してから、ご本人が知りたいとおっしゃったときには、お話することになりますけれども、それでもよろしいですか?」ということでした。ご家族は、「本人が知りたいということでしたら、話してくださって結構です」ということでしたので、入院なさったんですね。人院してからまもなく、ご本人の口から、今、自分がどうなっているのか知りたいというふうに話されましたので、ご家族一緒の場で、ご本人に病状を説明しまして、病名も話しました。患者さんは自分の状態を知ることができて、とても喜ばれまして、つまり、自分の時間の使い方が決められるということを喜んだのですね。そして、まだ歩ける状態だったものですから、自分なりにいろいろなスケジュールを立てました。ホスピスのラウンジという、きれいなところがあるんですけれども、そこにたくさんの友達を呼んではお茶を飲んだり、ティー・パーティーを開いたりして、それなりにいい時間を過ごしていたんです。

しかし、病気が進んでいきますと、体も衰弱してきますから、だんだんと動けなくなってきます。やがて、ベッドで寝たきりになってしまったときに、その患者さんが、だんだんとうつ状態というか、暗い状態になってきたんですね。動けるうちは良かったんですけれども、だんだんうつ状態になってきたんです。そして、そのようなときに、ご家族の方に「もし私が、自分の病気のことを知らなかったら、私は、もっとがんばれたと思う」というふうにおっしゃったのですね。ご家族としては、本人が聞いたら伝えてもいいという合意をして、ホスピスに入って来たわけです。なおかつ、しばらくの間は、とてもいい時間を過ごしているように見えたのですけれども、寝たきりになってしまってから、患者さんがそう言った。知らなければ、もっとがんばれたのにと言われたときに、ご家族としては、とても衝撃を受けたわけですね。

しかし、病気が進んでいきますと、体も衰弱してきますから、だんだんと動けなくなってきます。やがて、ベッドで寝たきりになってしまったときに、その患者さんが、だんだんとうつ状態というか、暗い状態になってきたんですね。動けるうちは良かったんですけれども、だんだんうつ状態になってきたんです。そして、そのようなときに、ご家族の方に「もし私が、自分の病気のことを知らなかったら、私は、もっとがんばれたと思う」というふうにおっしゃったのですね。ご家族としては、本人が聞いたら伝えてもいいという合意をして、ホスピスに入って来たわけです。なおかつ、しばらくの間は、とてもいい時間を過ごしているように見えたのですけれども、寝たきりになってしまってから、患者さんがそう言った。知らなければ、もっとがんばれたのにと言われたときに、ご家族としては、とても衝撃を受けたわけですね。それは、同時に我々にとっても衝撃的なことだったのです。はっきり、言って辛かったですね。しかし、辛かったですけれど、それは、もう一つの結果ですから、変えようがないわけですね。我々は、そういうような思いの患者さんへのケア、具体的なケアは、きちんとしてきましたが、そのお気持ちは亡くなるまで変わりませんでした。しかし、できるだけのケアは当然していったわけですね。で、こういう患者さんに出会いますと、当然みんな辛い思いをするんですれども、しかしここで、また考えるわけですね。我々は、あるいは亡くなる人たちは、けっして、同じ体験を2回できないわけですから、自分がいいと思ったことでしか前進できないんですね。そのときに、もしこの患者さんが、自分の病気のことを知らないままに、寝たきりの状態になって、そして、そのときに何らかの形で、自分の病気の実際を知ったとしたらですね、どう言っただろうかと思うわけです。もし、自分の病気が治らずに、悪くなっていくんだということがわかっていたら、私は、もっといろんなことができたのにというふうにおっしゃるかも知れない。そうすると、やはり家族としては、悩むはずですね。本人にとっても、後悔。しかし家族も、悩む。同じ悩みと同じ後悔をするわけです。まあ、質は違うでしょうけれども。では、何が違うのかというと、病名を知らないで、具合が悪くなってからそのことを知って後悔する場合には、もはや取り返しもつかないわけですけれども、少なくとも知って、後で後悔した人は、後悔するまでの間は、少なくとも自分の思いの中で生きることができたんじゃないかという気がするんですね。その差はあるように思います。

つまり、病名、病状は、患者さんの求めに応じて伝えますけれども、その結果が、すべていいというふうにはけっしてならないわけです。しかし、それをしない限りは、我々は、患者さんの気持ちや意志を知ることはできませんし、尊重することはできないんじゃないかということです。ですから、我々ホスピスでは、そういうことがあったとしても、やはり従来通り患者さんたちの求めに応じて、真実を伝えています。

症状コントロールがなんとかうまくいった後に、患者さんたちは、自分の人生に悩んで、いろんなことを求めてきます。つまり、そのニ一ズに応えていくためにコミュニケーションを十分やっていくということですね。それもホスピスの一つのあり方になります。また辛いのは患者さんだけではなくて、ご家族も辛いわけですから、ホスピスでは、ご家族に対するケアも、当然なされてきます。ご家族に対するケアというのは、特別な形というよりも、むしろ、患者さんの病状が変わっていくいろんな場面で、そのことのきちんとした説明、それからご家族が知りたいと思っていることについて、ちゃんとお話していくということ。それを、いつでもできるんだと保証をしていくことだと思いますね。保証をして、なおかつ実行していくということです。どちらにしても、ご家族がそのことを知って喜ぶことはないわけですね。だいたい悪くなっていくわけですから。しかし、少なくともその変化した状態に関して、自分たちとして、納得ができるかも知れませんね。ご家族に十分な話し合いを持っていく、そして、もちろん疲れてしまった場合には、その疲れが少しでも癒されるような配慮をしていくということになります。

●患者さんの医療奇跡への希望

十分な情報を十分に知って、もう時間が限られているとわかった患者さんたちが、それでは、じゃあ、もう死んでいくまではしょうがないと思って、そのことを淡々と受け入れられるのかというと、けっしてそうではないですね。多くの人、ほとんどの人と言ってもいいかもしれませんが、かなり多くの人たちは、たしかにわかったと、痛みも取れたし、自分の状態の悪いのもわかったと、しかし、私には奇跡が起こるかもしれないというふうに思います。他の人には起きないだろうけれど、私には起きるかもしれない。つまり奇跡的な治癒、奇跡的な病気の改善に対しては、希望を持つんですね。そして、その希望を持っている限り、我々は、その希望を支え続けることになります。そんなことないです、必ずだめになりますとか、そんなことは言えないですね。少なくとも、本人が希望を持っている間は、その希望を支えます。ただし、その希望を支えるときにも、100%支えるわけではないですね。「そうなったらいいですね」という形ですね。「そうなってほしいですね」という思い、願望ですね。「そうなったらいいけれども、しかし、難しいことだってありますね」ということの確認も必要になります。というのは、いろんな痛みとか、いろんな苦痛を持ってきた患者さんたちの、症状コントロールが十分にいきますと、見かけ上ですけれども、元気に見えるんですね。眠れなかった人がよく眠れて、食欲が出てくる。痛みのために動けなかった人が、歩き回れるようになったりする。そうすると、本人も家族も、ひょっとしたら良くなってきたんじゃないかというふうに、錯覚し始めるわけですね。ホスピスに来る前は、もうここを終のすみかにしようと思ってくる人たちも、そういう思いを持ち始めます。ところが、やはりある時期からは、つまり痛みは取れても病気は止められないことがほとんどですから、やっぱり悪くなってくるんですね。で、その辺のことを、ある程度やっぱり知っておいていただかないと、またそこで、非常に辛い思いをしなくちゃいけないわけですね。そういうふうなことがあります。

●民間療法

しかし、とにかく奇跡への希望を持つ人はたくさんいて、だいたい我々のホスピスには、そこへ来る前に、手術とか化学療法、放射線治療を十分受けてきて、なおかつ、もう限界だというふうに、言われてきた人たちが来るわけですけれども、西洋医学が眼界ならば、まだ民間療法があるじゃないかということになってきて、多くの人がいろんな民間療法を取り入れています。その中には、意味があるように思えるものもあるし、ほとんど意味がないように思えるものもありますけれど、患者さんたちは、それを信じたい、それを頼りたいという思いがありますね。ずっと私は外科医をやってきていました。一般病棟の外科医でしたから、民間療法を目にすることはほとんどなかったですし、そういうふうな相談を受けた場合には、ほとんど、おそらく意味がないでしょうという言い方をしてきたんですけれども、ホスピスに来てからは、そういうふうには思えなくなってきたんですね。ですから、患者さんたちがおやりになっている民間療法に関しては、ホスピスの施設の中で、それが他の人に迷惑をかけるとかでなければ、十分にやっていただいております。

ホスピスに来てから、本当にたくさんの民間療法があるということが、よくわかったんですれども、例えば「びわの葉療法」なんてのをご存じでしょうか?あるいは、一時期は野菜ジュースというのがよく流行ったことがあります。3年くらい前は、ほとんどの人が野菜ジュースを飲んでいましたけれど、今は、誰も飲んでいません。あれにも、流行りすたりがあります。「びわの葉療法」が、ここ2年くらいは、ずいぶんやられてましたが、最近はあまりやってないです。例えば、「びわの葉療法」をやっている患者さんのところに行きますね。そうすると、頭の上に載せていたり、お腹の上に載せていたりするんですね。これをやると痛みが軽くなるみたいです、と言うんですね。僕らは一生懸命痛みをコントロールしているのに、びわの葉にはかなわないのかなと、ふと思ってしまうこともありますけど、しかし患者さんが気持ちがいいのであれば、それもプラス、もう一つの治療法としていいのかなとも思っております。また、あるときは気功があったり、心霊治療なんてのがあったりします。

ホスピスに行ってちょうど丸5年になるんですけれども、行って間もない頃に、40代の男性の患者さんですが、顔の癌だったものですから手術はしたくないし、現代医療は受けたくないということで、ご自分で治療法を探し求めていらしたんですね。いろいろ探し求めた結果、日本には、すごい力を持った心霊療法士が3人いるということがわかったらしいんですね。で、そのうちの一人と出会って、その人の治療を受けることになったんです。それで、病状の変化が少し出てきたりして、痛みがあったんですけれども、ある年の年末年始に、その治療士の方が東京を離れて、大阪の方に行ってしまうというふうに言われたらしいんです。それで、その間、大阪から東京まではちょっと距離があり過ぎて、その人の力が届かないということで、その間、痛みのコントロールをしてくださいと、ホスピスに来られたんですね。まあ、困っているわけですし、我々の力を求めてくれたわけですから、「はい」と言いました。それで、その間は、我々が通常やっている西洋医学に基づいた痛みのコントロールをしたわけです。

年末年始が終わって、その心霊治療士の方が東京に戻ってきまして、そして、その患者さんの部屋に来たんですね。そして、退院する前に、一度その心霊治療をしている現場を見ないかと家族の方に誘われまして、行ってしまうということは、そういう治療を自分も認めることになるのかなと迷ったんですが、でも、見てみたいなという気持ちも両方ありまして、結局は行ってみました。見てみますと、患者さんはベッドの上に寝ていて、顔に病気があるんですけれども、その方の、その治療師の方の手は背中に置いてあったんです。背中に当てて、よく見ると、手は少し動いているんですね、もぞもぞと。しかし、その治療師の方は、患者さんに集中しないで、私と話をするんです。つまり世間話をしているわけなんです。「私のこの力は中学生の頃から」というような話をしていて、にもかかわらず、患者さんはベッドの上でもだえているんですね。「少し力が強すぎます」とか「ちょっと疲れましたんで、休ませてください」というようなスタイルでした。私はよくわかりませんでしたね。ただ手を当てているだけで、しかし患者さん自身はその人の力を感じていて、しかも背中に手を当てているのに、顔にその力を感じているというふうなことを見ました。こういうのは、暗示なのかな、催眠術なのかなといろいろ思いあぐねながら見ていました。しかし、患者さんにとっては意味のあることでしたから、お話を聞きながら見ていました。その方が、ちょっと休憩したときに、スーツと私のところに寄ってきて、「先生も見てあげましょう」と言われて、いきなり私の背中に手を当てたんです。スーツと撫でられまして、なんかとても温かかったんですけれども、変な感じでした。「先生は悪いところありませんね」と言われたんですが、本当は腰が痛かったんですね。前から持病の腰痛が少しあったものですから、後でこの病気が治ったらどうしようかなと、そのときちょっと悩んだ次第です。

そのときいろいろ話をしていましたが、その方がとても自信に満ちていて、「私の道場の花、こういう生の花が、すごく長持ちするんだ」と言うんですね。それは、そこにいろんな気が満ちているからだとおっしゃったので、ちょっと実験してもいいですかと訊ねました。どうぞということで、その患者さんの部屋ではない、他の患者さんの部屋から、10本ほどあったチューリップのうち1本を借りてきました。そして、その方が、チューリップの花を自分の両手で包み込んで、「はい、これで、この花は一番最後までもちます」と言われたんで、その日から毎日写真を撮り始めたんです。その花に印を付けて撮りました。もし本当にこれが最後まで残ってしまったら、人生観変わるのかなと思いながら、写真を撮りました。幸いというか、不幸というか、その花は途中で落ちてしまったんですね。本当にホッとしたような、残念だったような、複雑な気持ちでありました。

が、実際いろいろな場面で、追いつめられてしまった患者さんたちにとってみると、そのような力も、ときには、ある期間は、非常な希望と救いになるということがあるということが、よくわかるわけですね。最終的には、その患者さんは、もちろんそれだけでは痛みが取れなくなってきまして、モルヒネを使って痛みのコントロールをしていったんですけれども。つまり、我々はそういうふうな場面にずいぶん遭遇することがあるということですね。

●希望の質の変化

ここで言いたいのは、つまり多くの方は自分なりの希望を持ち続けるということです。ホスピスに来るのは、いろんなことを諦めて来るのではなくて、奇跡が起きる希望を持って来るということですね。ただし、やはり、時間が経過してくると、自分のからだの変化を通して、つまり歩けた人が歩けなくなるとか、そういう変化を通して、やっぱりダメだったんだというふうにわかってくるわけなんです。

そうすると、奇跡的な期待、治癒への希望ではなくて、希望の質が変わってくると思います。ある人は最後まで、そのことを受け入れられずに悩み続ける人もいるし、ある人たちは、奇跡が起こることの希望ではなくて、今度はですね、やっぱり頑張ってきたけれど無理だったんだなということがわかってくると、そこから、自分の人生の整理を姶める人もいます。つまり、自分を囲んでいる家族とか知人・友人など、いろんな人たちとの交流を深めることに希望を見いだしたり、最後を締めくくるにあたって喧嘩状態にあった友人に謝りたかったりするわけですね。そういうことに自分の希望をつなぐ人もいますし、それから、自分が死んでいくんだということを実感したときに、しかし自分は死んでも、なおかつ、それですべては終わりではないんだ、亡くなった後、いつかまたみんなに会えるという再会の希望、そういうものに希望の質が変わっていくということも体験します。ですから、そいう意味でいうと、亡くなるまで希望は持ち続けるということですね。希望の中身は変わるけれども、持ち続けるということです。

そして、我々は、もちろん現実も知ってもらった上で、その場面場面での希望を支え続けるし、それが再会の希望であれば、我々も自然にその人たちと再会できることを期待して、そのことを、お互い話し合うことになります。ホスピスでも、そういう意味での希望は持ち続けるということですね。ホスピスでのケアは、先ほども言いましたような、いろいろな場面での患者さんたちが持っている希望というものを、ご家族も我々も一緒になって支えていく。そして最終的には、自分の逃れざるものを受け入れていく。諦める人もいるでしょうし、諦めきれない人もいるでしょうけれども……。

●スピリチュアル・ペイン

奇跡への期待、希望を持ってきて、ある人たちは、別の希望を持ち始めるんですけれども、なかには、そういう希望を持てない人もいるんですね。ときどきみるのが、十分治療もしてきて、痛みも取れているのだが、本当にからだが弱ってきてしまった。今までトイレに自分で行けたのに、今はもう誰かの手を借りなければ行けなくなってしまった。自分が生きていることによって、いろんな人に手をかけてしまう。とても迷惑をかけてしまう。こんなにも迷惑をかけながら生きている今の自分に、意味があるんだろうかということを、悩み始める方がいます。そういう方たちは、悩んで、そして自分にはもう生きる意味がないと思い始めて、我々に、もう自分の命に意味がないと思いますので、早く楽になりたいですとおっしゃる方もいます。これは、医療者にとってもなかなか辛い、患者さんとの関り合いになりますね。我々も、その人の生きる意味というものを見つけてあげられないことが、当然あります。例えば、寝たきりになって、トイレもうまくできなくって失禁してまうような人がいる。その人は、自分がもうまもなく死ぬということがわかっているわけですね。そうすると、この状態で1週間生き延びることの意味って、一体何なんだろうかと。自分にとって、とても辛い、自尊心が失われてしまっている、この状態。誰かの手を借りなければ、自分の下の世話もできない状態。からだもだるい。食べたいものも食べられない。なおかつ自分の時間も見えているのに、こうした辛い時を過ごすのはどういう意味があるんですか。自分にとっては意味がないと思います。だから先生、もう終わりにしていいんですとおっしゃられたときに、我々はなんて答えればいいのかなということなんですね。そんなことありません、あなたには十分存在している意味があります、ということは言えるかも知れませんけれど、しかし、その人にとってはその言葉も、あまり意味は持たないかも知れませんね。

これが、ホスピスの中で、症状コントロールができて、なおかつ情報も十分伝えて、そして、ある時期まではとてもいい時間に思えた人たちが、最後の場面になって直面する問題なんですね。そのときに、信仰を持っている人たちの中には、信仰がその人の救いになることもありますけれど、日本人の場合には、そういう信仰を持たない人が多いですし、信仰を持っている人の中にも、そういう思いを持つことがあります。

これが、ホスピスの中で、症状コントロールができて、なおかつ情報も十分伝えて、そして、ある時期まではとてもいい時間に思えた人たちが、最後の場面になって直面する問題なんですね。そのときに、信仰を持っている人たちの中には、信仰がその人の救いになることもありますけれど、日本人の場合には、そういう信仰を持たない人が多いですし、信仰を持っている人の中にも、そういう思いを持つことがあります。例えば、クリスチャンの方たちの中にも、信仰の深さ、浅さってあるのでしょうか。ある人はそういう状態になっても、祈りながらその日を待ちますけれども、また別の人は、ある場面から、なかなかそう思えなくなってしまうこともあるんですね。こういうふうなものを、よく「スピリチュアル・ペイン」という言い方をされるんですね。

人間対人間の関係というより、むしろ自分の存在していることの意味が見えなくなってしまったとき、ホスピスでは、その方の悩みに、ずーっと付き合い続けるしかないんです。つまり、話を聞き続けるということですね。我々自身が回答を見つけるんじゃなくて、やっぱり患者さん自身が回答を見つけていくしかないんです。ただし、その辛い思いを持っている患者さんたちの、話を聞くことはできるわけです。こちらはいい言葉もなかなか出てこなくて、、患者さんがそういう思いを言っている間中、体をマッサージしてあげるとか、そのくらいしかできないこともあります。しかし、不思議なことに、こういうふうな思いでいる人たちの多くがですね、一定期間、例えば1週間とか10日経つと、自然に苦悩に満ちた表情が変わっていくことがあるんです。だから、その苦悩に最後に苦しめられるということが、多くの人が通っていく一つの道なのかも知れないですね。そして、やっぱり、自分の中でその存在の意味というのを見つけて、本当に、不思議なくらい、晴れやかな表情に変わっていく人もおります。その意味でいうと、意味の見つけ方というのは、いろいろあると思うんです。

●家族に支えられて見つけた人生の意味

ある70代の女性が、痛みなどはなかったんですけれど、やはり動くのが難しくなって、ほとんどベッドで寝たきりになったときに、私に、もう生きている意味がないので、意味を感じられないので、もう早く終わりにしたいんですとおっしゃったことがあります。患者さんの命の終わりを早めることも、遅れさせることもしないというのが、ホスピスの理念の一つですから、そう言われたから、じゃあそうしましょうなんてことは、けっしてないわけですね。それでも、我々は、もちろんその患者さんの苦悩に付き合うわけですけれども。生きている意味がないとずーっと言い続けていたその患者さんにはお孫さんがいて、そのお孫さんがちょうど海外旅行していたんです。それで、最後に孫に会わないで死ぬのは残念だなという思いがあったんですね。ところが、お孫さんが予定を早めて戻ってきたんです。戻ってきてその日から、その方にずーっと付いて看護することになったんですね。患者さんはとても喜んで、それまでその'患者さんの部屋へ行くたびに、先生もう終わりにしたいと言っていたのですが、二度とそのことを口に出さなくなりました。患者さんは、心を込めて自分を看てくれるお孫さんの看護に出合ったときから、そういうふうなことを言わなくてもいいような気持ちになったのかも知れないですね。つまり、意味がないということも、一つの状況の変化によって、意味が見えてくることも、十分あるんだということですね。

●人との関わり合いで変わり得るスピリチュアル・ペイン

また、ある方は、もう亡くなった方なんですけれども、男性の方で、血液の癌で、一般の病院で治療を受けていたんです。その闘病中に、2回ほど自殺未遂をした方なんですね。闘病の経過が辛かったりして、自殺未遂したんですけれども……。もうそれ以上治療を受けたくないということで、ホスピスに来られた方です。ホスピスに来てからも、本当に早く死にたいんだということを、いつもおっしゃっていたんですね。でも、ここでは自殺はしませんからご安心くださいとも言っていましたけれども。とにかく、いつでもそういうふうにおっしゃっていた方が、ホスピスで、奥さんを含めスタッフの毎日変わらぬケアを受けていくなかで、だんだんと気持ちが変わっていったんですね。それからは病状も良くなってきて、あるとき、もう一度治療を受けてみたいと言い出したんです。それで、また専門病院に戻って治療を受けました。残念ながら治療の結果は良くなくて、効果がなかったので、ホスピスに戻ってきたんです。もう治療はこりごりです、ここに戻ってきてホッとしました、と、言っていました。でも、やはり病状が悪くなっていったんですが、それでも、ずいぶん心が安定した日を送っていました。しかし、そのうち眼がだんだんと悪くなってきて、失明の危機を迎えたんですね。そのときにまた、前に人院したときと同じように、もう眼が見えなくなってしまって生きる意味がないから、私は、また、死にたいんだというふうに言い出したんです。実際、両方の失明が起きてしまったんです。我々は、失明の予測ができましたから、患者さんに、とにかく眼が見えなくなっても身の回りのことができるように、今のうちからいろいろやっておこうよと声をかけて、物の配置などをきちんとできるようにしていったんです。実際眼が見えなくなってしまった後も、その方はしばらく生きていらしたんですけれども、煙草が好きで、よく、ロビーで煙草を吸っていました。そんな折りに、実際眼が見えなくなってしまったら、毎日想像していたよりも、なんか気持ちが楽になったというふうにおっしゃって、また死にたいとおっしゃらなくなったんです。

その方が、ロビーで同じ患者さんの煙草仲間と互いの病気のことを話していたときに、その中のお一人が同じように失明しそうな状況にあり、その方が失明したのを知っているので、どういう状態かとか、どんな気持ちかとか、一生懸命尋ねるわけですね。そうすると、その方は、イヤな顔をしないでちゃんと答えてあげている。ですから、患者さんたちがその意味を見つけるというのは、そうなる前に想像してきたことが実際起きてしまっても、いろいろな意味を、また新たに見いだすことができるのだと思います。その失明してしまった患者さんは、別の患者さんの相談に対して答えてあげられる。そして相談されたことについて、看護婦さんたちに、あの患者さんはこういうことを言っていたけど、どうだい、といった形で、ちゃんと心を配ってあげられる。そうやってまた、自分の存在の意味というものを見つけていくこともできるのかなと思うんですね。ですから、存在の意味がないからもう終わりにしたい、というのは、必ずしもずーっと続くというより、むしろ、いろいろな関わり合いによって、変わり得るんだということですね。

●認められない安楽死

こういうことを考えますと、安楽死という考え方を、我々は容認することはできないんです。オランダの安楽死というのは、毎年2000名ほどいるようですけれども、そのうち、肉体的苦痛を前提にした安楽死というのは約5%だといわれています。95%というのは、精神的苦悩を前提としているんだというんですね。しかし、精神的苦悩というのは、今お話したような患者さんたちに出会ってきますと、つまり、変わり得るわけですね。ですから、我々ホスピスにいるものとしては、安楽死については、肉体的苦痛は解決できると思いますし、精神的苦悩というものも、関わりによって変わることがあるわけですから、認められないということになります。

●まとめ

以上、話してきましたように、ホスピスでは、患者さんやご家族の人間としての尊厳を守ること、あるいは、QOL(生命や生活の質)を向上して、そしてそれを、できるだけ実施していこうということが目標とされています。なおかつそれは、医師や看護婦という医療スタッフだけではなくて、いろいろな人が関わるチームで、支えられていくということになると思います。症状コントロールをした後には、きちんとした話し合い、十分なコミュニケーションを持つということ、ご家族に対する配慮、それから治癒の奇跡への希望などを、その都度その都度支え続けて、その上で現実も知っていただく必要があります。そして、その人たちが、やがて死に近づいてくると、スピリチュアル・ペインというものに出くわします。我々は、そのときには聞きつづけるしかないけれども、そのなかで患者さん自身が新しい解答を見つけてくださる。そして、そのときに、もちろん宗教を持っている方は、信仰の力によってそれを解決できる場合もありますから、我々としては、そのような患者さんに出会ったときに、いつでも我々以外の人と話すこともできますと声をかけます。例えば、我々のところには神父さんがいたりシスターがいますので、そういう方たちとお会いすることもできますけど、どうしますか、ということもお話します。そのときに、患者さんがお会いしたいということであれば紹介いたしますし、いいですという方の場合には、我々との関わり合いのなかで、時間を過ごしていただきます。

これから、スライドをちよっとお見せしますけれど、スライドでは、今お話したようなことを、どういうふうな施設でやっているのかということです。

《スライド》1994年の5月、新しい病棟が開棟しました。それまでは古い一般の病院の病棟の一部を使ってホスピスをしておりましたれど、これは、新しくなってからです。

《スライド》1995年4月までの間に、145人の方が入院して、そのうち108人の方が亡<なって退院しました。軽快退院の方が31人いまして、この軽快退院というのは、ホスピスに入ると、ずべて最後までいなくちゃいけないと思う人もいるらしいんですけれども、けっしてそうではなくて、痛みさえ取れれば、十分に家で過ごすことのできる人がいたり、在宅で頑張っていたけれど、家族が疲れてしまって、一定期間、家族がリフレッシュできる期間入院して、また退院するとか、そういうふうなことですね。症状が軽くなって退院する人もいます。ただ、この人たちも、いずれまた入院することもありますし、そのまま在宅ケアで、最後まで家にいる方もいますね。そういう患者さんたちの95%の人が、ご自分の病名や病状を知っております。そのことを知らない5%の方は、どういう方かというと、入院のときの条件として、患者さんが病気のことを質問してきた場合には答えます、という条件がありますけれども、なかには質問してこない人もいらっしゃるんですね。我々が、患者さんに質問はありませんかというふうに尋ねても、特にありませんという方もおります。そのような方たちの場合、ある程度自分の病状を知っていて、今必要なのは、痛みを取ってもらうことなんだと思う人もいるかも知れませんし、あるいは、在宅でずーっと診てきた人が悪くなってきた場合、我々は往診しながら診るんですけれども、そのような場合ですと、入院がとてもスムーズにいく場合がありまして、毎日気持ちの良いケアをしてもらえれば、それでいいんだという人もいるわけですね。特にお年寄りの場合なんかは、そういうことが多いんです。そういう場合には、患者さんもやはり病気のことを質問してこないことが多いのです。あとは、入院するまでの間、ちょっと時間がかかって病状が悪くなり、意識のレベルが下がってしまった場合などには、やはり確認ができません。あるいは、最初から脳腫瘍などで、意識がない形で入ってくる場合には、やはり確認はできませんね。そういう方が、約5%くらいいらっしゃるということです。そのような方たちが、平均約43日を、我々のホスピスで過ごしております。1995年から1996年の3月までの間の平均在院日数は、30数日になっていますね。少し変動します。

《スライド》そういうふうな患者さんたちを支えているチームメンバーですけれども、我々のホスピスは20べッドあり、その20べッドに対して、常勤の医師が2名います。現在は3名になっており、3名の医師で診ております。常勤の看護婦は21名いまして、看護助手が3名ですね。これはすべて常勤です。それから、常勤のホスピス・コーディネーターが1名おります。病院兼任のソーシャルワーカーも2名います。ボランティアが80名、これは現在、約100名ほどになっておりまして、このボランティアの人たちはすべて登録されたボランティアで、一定の講習を受けた後に参加している人たちです。それから、チャプレン、我々のところは聖ヨハネ会というカトリックを母体とした病院でして、神父さんがおります。この方たちは、患者さんの宗教的ニ一ズには、いつでも答えてくださいます。このようなチームで、患者さんのいろんなニ一ズに応えるわけです。先ほどお話したように、いろいろなスピリチュアルな痛みなどを、医者や看護婦だけでは当然解決できないわけですから、いろんな人たちの力がいるということになります。

《スライド》施設の紹介になります。中央に見えているのが、ホスピス病棟です。病院の敷地内にありまして、周りが住宅に囲まれております。住宅街の一角というところになりますでしようか。

《スライド》これは、正面玄関です。4月、開棟する前にとった写真で、木には緑の葉がないんですけれども、今は緑が生い茂って、緑に囲まれた建物になっております。

《スライド》これは玄関になります。

《スライド》これは、玄関を一歩入ったロビーですね。吹き抜けの広い空間になっております。木をたくさん使ってありますので、木の香りがしてきて、とても気持ちが安らぐところです。

《スライド》これは反対側です。この施設を建てるのに、ずいぶんお金がかかりました。約7億円ほどかかっているのですが、そのうちのほとんどが寄付ですね。個人の寄付があったり、団体の寄付・助成金があったりして、自己資金というのはあまりなかったと思います。奥に見えてますのは、このホスピスを建てるときに、寄付をしてくださった方々の名前ですね。そういう方々の志を記念しております。

《スライド》これは、今のロビーを入った、ここからが患者さんたちの居住空間になります。2階建ての建物ですけれども、患者さんたちは、すべて1階ですね。これは廊下です。廊下もご覧のように、たくさんの木を使ってあります。

《スライド》これはナースステーシヨンになります。これも、開棟する前の、人気がありませんけれども、通常ここに看護婦や医師がいます。

《スライド》これは患者さんの個室になります。20ベッドのうち個室が14、2人部屋が3つです。これは差額のかかる個室ですね。14ベッドのうち10ベッドが差額がかかります。残り4ベッドは差額のかからない個室があります。規模がちょっと違うんですけれども、この部屋は、1日1万5干円かかります。ご覧のように、あまり病室らしくない雰囲気だと思います。設計者には、患者さんたちがホスピスに求めてくるものは、病院ではないんだということ、できれば家にいたいけれども、しかし、家に介護人がいなかったり、症状がちょっときつかったりしていることができない、しかし、また病院に戻っての闘病は嫌だという方たちがホスピスを選んでくるので、そういう方たちのためには、少しでも病院らしくない空間のほうがいいだろうというふうに思いましたので、その辺のことを注文して、設計してもらいました。すべての部屋から直接庭に出ることができます。有線放送が入っていたり、エアコンやライトの点滅や調光は、すベて手元にあるスイッチでできます。それから、ちょっと見にくいと思いますが、奥の方に取っ手の付いてるところがあるんですけれども、そこを開けますと、その中に酸素吸入の装置と、痰などを吸引する吸引装置が付いています。それらは、普段必要のないものなんですね。呼吸困難な患者さんたちは、最初からそれを使いますけれど、そうじゃない場合には必要ないですし、そういう装置というのは、やはり患者さんにとって緊張感を与えるものですので、普段は隠してあります。それと、洗面台がちょっと見えていますが、我々のホスピスは、各部屋に洗面台がありますけれども、どの部屋にも鏡がついていません。これは、古い一般の病棟を使っていたときに、そこの病棟には鏡が設置されていまして、あるとき患者さんが、偶然自分の姿を見て、変化してしまった自分の姿にとても驚いて、シヨックを受けたことがあったんですね。それ以来、鏡というのはホスピスに必要なんだろうかということをずいぶん話し合いました。もちろん必要だという人もいるでしょうけど。しかし、必要かどうかは、やはり患者さん次第なんじゃないかということですね。最初から置いてあれば、すでにもう選択権がないわけですから、我々は置かないことにしたんです。鏡が必要だという方の場合には、ご自分で用意していただ<、ということにしました。鏡を持っている患者さんは、あまりいないですね。中には持っている人もいますけれども、あまり鏡を見なくても、それなりの生活をしております。お風呂も2つあって、後でお見せしますが、そこには鏡は一応置いてあるんですけれども、カーテンで覆ってありまして、見たい人だけが開けてみるという形になっています。

《スライド》これはトイレです。患者さんたちは、体力が落ちてきてしまうと、自分で始末をするのがなかなか大変になります。患者さんはほとんど動けなくなっても、最後まで、トイレには自カで行きたいという人もいるんですね。頑張って、本当に時問をかけてたどり着く。そういう人たちが自分で処理をするのに、やはりウオシユレットに頼ろうということで、トイレは皆ウォシユレットにしました。

《スライド》これは二人部屋ですね。病室らしくない雰囲気のお部屋です。

《スライド》これは、和室です。一つだけあります。

《スライド》これが、ラウンジと呼んでいるところです。個室をたくさん作りましたので、患者さんのプライバシーはかなり守れるんですけれども、逆に、個室が多いということは、ある人にとっては、寂しいということが起きてきます。ですから、部屋をちょっと出て、この広いところに来ると、誰かしらいるわけですから、一人ぽっちということがないわけですね。ここは、患者さんたちの食事をする空間にもなります。それから、皆さんの左手のほうに見えているところに、カウンターバーがあるんですが、日中2時から4時までは、ボランティアの人たちの運営で、ここが喫茶コーナーになります。ソフト・ドリンクスはここで飲むことができます。毎週、水曜と金曜、土曜の週3回は、夜も開かれます。夜はバー・コ一ナーになりまして、ここでお酒、ビール、なんでもアルコール類を楽しむことができます。バーテンになる人はボランティアの人で、カクテルなどもいろいろ作ってくださいます。

《スライド》冬場は、暖炉に火が入ったりもします。ここに見えていらっしゃるのは、我々の神父さんの一人なんですけれど、水曜の夜は、神父さんがバーテンになってくれます。ご自分もお酒をお飲みになる人で、カトリックの場合はお酒が飲めるんですね。それで、結構飲んでいます。

《スライド》ここは、ファミリーキッチンといって、家族の方がここで料理をする場所です。ホスピスで提供する食事は、病院の食事と同じようなものですから、栄養士さんたちが、患者さんの部屋に行って、いろいろ相談してメニューを決めることが多いんですけれども、それでも、やはり味に関しては、なかなか思うようには患者さんの好きな味ができないことがありますよね。それから、病状が悪くなりますと、味覚が変わったりもしますので、ご家族が、ここで患者さんの味覚に合った料理を作ることができます。ある患者さんは、ここでご自分で料理をしていた人もいますね。

《スライド》これは、お風呂です。桜湯。温泉みたいな感じがします。二つあります。

《スライド》一つはこのお風呂でして、これは自力で入ることのできる人のためのお風呂です。このお風呂は、毎日朝から晩まで使うことができて、患者さんもご家族も使うことができます。

《スライド》これは寝たきりになってしまった人ですね。麻痺があったり、自分でもう動く体力がなくなってしまった人のためのお風呂でして、週2回ほど入れるようになっています。お風呂は、入浴介護のボランティアの人たちも手伝ってくれます。看護婦も付きますけども、ボランティアの人たちの力が、非常に大きな役割を担ってくれています。

《スライド》先ほども申しましたように、我々のホスピスの母体である聖ヨハネ会というのは、カトリックなんですね。それで、ホスピスの一部にチャペルがありまして、これは、キリスト教の患者さんたちのニ一ズに応えるためのものです。ただ、ホスピスというのはどこでもそうですけれど、宗教的な押しつけは一切しないというのが、基本ですね。もちろん患者さんが求めた場合には、どんな宗教でも自由に患者さんは信仰することができるわけですが、我々のところは、カトリックが母体ということで、このチャペルがあります。週に1回、毎週金曜日の午後に、神父さんがミサを執り行っています。信者さんの患者さんとか、それから信者じゃないけれども参加してみようかなという患者さんたちも参加しています。

《スライド》これは、ホテルのシングル・ルームのように見えると思いますけれども、家族のための部屋なんですね。洋室が二つと、四畳半ほどの和室が二つ、四室ありまして、これは、ずーっと患者さんのそばにいたいけれども、夜はぐっすり休みたいという方ですね。そういう方たちが、ここを利用しています。あるいは、遠方から来た親戚の方などが、ここに泊まって患者さんたちを見舞うこともあります。まあ、長期入院になる場合、ご家族の疲労もかなり重なってきますし、その方たちが、患者さんの部屋でないところで、ゆっくり休む空間というのも、当然、必要なわけですね。それで、こういう部屋を用意しましたが、利用率はとても高いです。

《スライド》これは、ボランティアのための部屋ですね。ボランティアの方々が、ここで、いろいろな相談や準備をしたりしています。

《スライド》これは、カラオケルームなんですが、我々のホスピスで、約六畳ほどの、完全防音室の部屋です。ここで、患者さんもご家族も、ときにはスタッフも使っていいということになっていまして、好きなときに、好きな歌を歌うことができます。完全防音室ですから、外に声が漏れません。カラオケ室、プレイルームという形で作ったんですけれども、これを作った理由は、もちろん好きなときに、好きなだけ歌を歌ってほしいということもありますけれど、完全防音室ですから、患者さんたち、ご家族が、ここでどんな大きな声を出しても構わない。つまり、泣き叫んでも構わない部屋なんですね。個室で、いろいろ思いがあっても、やはり大きな声を出すことはできない場合がありますので、こういう部屋が必要だと思って作りました。

《スライド》これは庭です。これもできたばかりのときの写真で殺風景ですが、今は緑の芝がきれいに生えそろってますし、花も季節ごとの花が檀えられていて、とてもきれいな庭になりました。

《スライド》池もあります。いろいろな鳥が水を飲みに来たりします。植木も、木の実のなる植木でして、それも小鳥が来やすいので、患者さんたちはここで野鳥の観察も可能です。

《スライド》それから、これは、どちらかというとハードの部分ではなくて、ホスピスの考え方を示していますけれども、例えば、108号室という部屋があるんですが、ここにこのアヒルのマーク、これは取り外しのきくマグネット式のものなんですけれども、「睡眠中に付き、入室をご遠慮ください」というふうに書いてあります。このマークが出ている部屋には、我々は入らないということにしています。これは、患者さんたちは、例えば家にいたらどうだろうかということを、いつも考えるわけですね。家にいたら、夜更かしをする人もいるだろうし、それから自分の病状が悪いことを知って、当然悩む方もいますし、そうすると、夜、眠れない場合もあります。それから、夜が恐い人もいますよね。眠っている間に、そのまま死んでしまうんじゃないかと思う人もいるわけです。その人たちが、夜が眠れなくて、朝を迎えることがあります。朝になって、ほっとして眠りにつく人もいますね。つまり、患者さんの睡眠のぺースというのは、当然人によって違うわけです。家にいれば、自由にそれができるわけですけれども、病院の中ですと、かなり管理されてしまいます。朝、何時に検温ですとか……。ですから、ホスピスは、患者さんたちが家にいたら、どんなふうに生活するんだろうかなと、患者さんたちの生活のぺースに合わせていくということが基本なものですから、例えば、これが出ていればその部屋には入らないということにしています。午前中これがずーっと出ていれば、その患者さんの部屋には午前中は行かないということですね。これが外れた後、午後とか夕方に患者さんの部屋に行って、いわゆる、病状を聞く回診というのをします。つまり、その患者さんのぺースにスタッフが合わせていくものですから、ある時間帯は、とても集中して忙しいときもありますし、ある時間帯は、ゆとりのあるときもあるわけですね。

《スライド》これは、真ん中に猫がいるのが見えますでしようか?ここでお見せしたいのは、この男性ではなくて、猫なんですね。この方には、当然許可を得て、スライドを出しております。ご夫婦でこの猫を飼っていたんですが、この方の奥様が入院しておりまして、ご主人はずーっと奥様に付き添っていたものですから、猫の世話する人がいなかったんですね。ご主人が、ときどき餌をやりに行ってたりしたんですけれども、そのことをスタッフが聞いて、それじゃ、もし、この猫がおとなしい、いい猫だったらば、部屋の中で飼ってもいいんじゃないかということになりまして、婦長が、面接してみますということで、連れてきてもらいました。すると、本当におとなしい、いい猫でして、ずぐに合格になりまして、この猫は付き添い猫として、約2ヵ月間、患者さんの部屋にずーっといました。つい、最近は、2匹の犬が、やはりしばらくの間、患者さんの部屋にずーっといました。その犬も面接に合格したのです。ペットは、患者さんにとって、本当に自分の子供のようであったり、友人であったり、人生の伴侶であるわけですね。そのペットが、患者さんのそばにいるということは、患者さんにいろいろな思い、例えば安らぎを与えたり、穏やかな気持ちになったり、それから、ペットは人間と違って、よけいなことを考えずに、患者さんのところに素直に寄り添っていきますので、それは、とてもいい存在だと思います。我々は、他の人に迷惑をかけるペットでなければ、部屋の中で飼うことは構わない、と思っています。これもまた、ホスピスの中の、患者さんが家庭にいたらどうなのかな、ということを考える部分ですね。例えばお酒もそうですよね。毎日晩酌している人がいれば、その人はホスピスの中で晩酌をしても構わないわけです。煙草だけは火事の危険がありますので、喫煙コーナーを設けていますけれども、それ以外のことに関していうと、家庭での生活やリズム、その人たちが大切にしようとしている日常生活が保てるような配慮をしております。

もう、そろそろ最後になりますけれども、私が今お見せしました施設を見ると、ずいぶん立派な施設だなと思う方もいらっしゃると思います。私自身もそこで仕事をしていて、こんな施設が、本当に必要なのかなと思うときもあるんですが、あれは、我々が、普通のー般病院の外科病棟の一角を使ってホスピス・ケアをしていたときに、こういうのがあったらいいなというような、スタッフの思いも、それから患者さんの思いも、いろんな思いを積み重ねていって、それを設計士さんに依頼したら、あれが出来上がった。もちろんお金も、ほとんど寄付で作ったんですが、寄付も集まってしまったから、できてしまったんで、もしお金がなければ、もっと違った形になっていたかも知れません。ですから、ホスピス・ケアにああいうものが、絶対必要だということではないんです。我々の場合は、たまたま、ああいうものができたけれども、ホスピス・ケアで必要なものは、けっして建物ではないんだということ。ですから、あれには惑わされないでいただきたいと思うんですね。そのことを示す手紙があります。ある患者さんのご主人から、患者さんが亡くなった後にいただいた手紙ですが、それを読んでみます。その方は、奥さんが癌で、45日間ほど入院して、亡くなりました。長い手紙ですけれど、その一部を読ませていただきます。「しかし、今あの45日間を思い起こすと、私たちの最後の旅を支えてくれたのは、溝洒な建物であったし、コテージ風な病室であったし、手入れをされたきれいな庭園であったし、お風呂も含めた良質な設備であったわけですが、それらにもまして、最も強く私たちを支えたのは、スタッフの皆さんの力だったと思います。こんな言い方は不適当かも知れませんが、ソフトとハードを比較した場合、ソフトの力に心から感謝したいと思います。もちろんホスピスの在り方を考えた場合には、環境面とスタッフの面の、両面が必要となるのでしようし、その両面を充実させようとする方々には、頭の下がる思いです。しかし、今私が言えるのは、桜町で体験したことは、私たちを支えてくれたのは、皆さん、イコール人間であったということです」こういう手紙だったんですね。この手紙は、とてもうれしかったです。我々の施設を誉めていただいた部分もありますけれど、それ以上に、そうではなくて、施設ではないんだと、つまり、ホスピスで実際体験された人たちが、感じてくれたのは、施設の良さよりはむしろ、そこでの人間関係だったんだということですね。これは、ホスピスの理念から言っても当然のことですね。ですから、私が言いたいのは、ホスピスというのはハードも必要だけれども、しかし、その中で行なわれるソフトの部分、どのようなケア、どういう理念のもとで行なわれるケアなのかということです。そのホスピスの持っている理念が実現されれば、それは普通の病院の中の病室でも、十分可能なわけです。それから、在宅でも可能なわけです。それから、もちろん老人ホーム、老人病院のようなところだって、そのことが可能であれば、このホスピス・ケアは成立するわけですね。そのことを、私はたまたまこの施設が実際ありますし、そこで、ホスピスをしていますからお見せしましたけれども、これは、あくまでもただの一つの例にすぎないんだということを理解していただきたいと思います。皆さんがこの施設を見て、我々にはとてもできないなどと思わないでください。つまり、人間対人間としての関わりが十分できていて、先ほどお話したような、ホスピスのいろいろな部分、症状コントロールとか、それからきちんとしたコミュニケーションとか、いろんな患者さんが持つ悩みに寄り添って、そしてその話に十分耳を傾けていく環境ができれば、そこで患者さんたちは、悩みながらも、自分の人生を終えていくんだということですね。そのことを、ぜひ強調したいと思います。ご家族は、患者さんが亡くなった後、いろんな思いを持ちますけれども、亡くなった後に、患者さんのいろいろな闘病、あるいは、ホスピスでの療養経過を思い起こしたときに、その経過が、患者さんがとても辛く、苦しがっているということがなくて、なおかつ、患者さんご自身、ご家族ご自身も、そのケアに参加できたんだという思いが、十分に持てればですね、当然悲しみもあるでしょうけれども、悲惨でいやな体験だったという思い出ではなくて、悲しいけれど、懐かしい体験として振り返ることができると思うのです。そして、そのことが、ホスピスにおける、家族に対するケアの一つにもなるのであろうし、それから、ご遺族になってからその遺族の方たちに対して、なんとかしようということではなくて、ホスピスに入った時点から、ご家族がご遺族になった後のケアも始まっているんだというふうに思います。

以上、駆け足でしたけれども、我々の行なっているホスピスでのケア、それを支えている考えや環境などをお話しました。それから日本には、横浜ですと、横浜甦生病院というホスピスがありますし、日本各地で少しずつ、そういうものが増えていきつつあります。しかし、我々は建物が問題ではなくて、その中身が問題なのだということを、やはり強調しておきたいんですね。逆にいうと、どんなに立派な建物であっても、そのソフトの部分がきちんとできていなければ、つまり、ホスピスの先ほどからお話してきた、いくつもの理念というものが実現されなければ、それはホスピスと言えないかも知れないということですね。ホスピスは建物ではなくて、理念だということ、建物にホスピスという名前が付いてるんではないんだということを、強調して終わりにします。どうも、ありがとうございました。

事例報告

『いま、末期医療の現場で』

1.音楽療法の試み

横浜市立市民病院看護婦 岩谷房子

こんにちは。市民病院に勤めております岩谷です。このような大勢の皆さまの前で、お話をするというので、戸惑うというのか、ちょっと緊張しておりますので、お聞き苦しいことがあるかも知れません。もし、質問がありましたら、後で、是非聞いてください。

こんにちは。市民病院に勤めております岩谷です。このような大勢の皆さまの前で、お話をするというので、戸惑うというのか、ちょっと緊張しておりますので、お聞き苦しいことがあるかも知れません。もし、質問がありましたら、後で、是非聞いてください。まず、なぜ私が、末期医療の現場で、音楽療法を取り入れたかということからお話したいと思います。私が勤めています職場というのは、外科系と言いましても、泌尿器科、外科、それから、婦人科、皮膚科を主とした、どちらかというと、悪性疾患の患者さんと、一般の結石の患者さんとか、混合で入っている病棟なんです。悪性疾患の患者さんも手術の目的でお入りになりますので、当然手術は行なわれます。手術が行なわれて、それで手術でうまく病院と手を切られる患者さんもおりますが、また手術後に、ちょっと治療しなければということで、いわゆる化学療法、抗ガン療法ですよね。そういう治療のために、何回か入院なさってこられる方もいらっしゃいます。抗ガン治療をしながら、だんだんと良くなる方もいれば、死へ向かっていかれる方もいます。初めお会いしたときは、手術前ですから、大体元気な方なんですよね。そういう方が、だんだんだんだん元気がなくなっていく。それを見ているのは、とても辛いです。まして、何回かの入院の後で、もう、薬の効がないなという状態になってお入りになられたとき、私たちは、何をしたらいいんだろうと、いつも心に思うし、本当は、そういう患者さんの看護をするのならば、できるだけ患者さんのそばにいて、話を聞いてあげましょうというのが、看護なんですけれども、そういう気持ちに、自分自身がなかなかなりきれません。戸を開けて、あっ、寝てる、ほっ、という感じとか、それから戸を開けたときに、息してるかしらとか、そういう思いをして夜勤を過ごすことも、少なくはないんですよ。

これでは、自分は受け身だなあと、悩んでいましたときに、前に、上司でもありました池田外科部長から、「音楽療法をターミナル・ケアに取り入れてみてはどうかな」というお話がありました。「アメリカでも、試みようとはしているらしいけれども、日本では絶対初めてのことだから、やってみないか」ということなんです。予算もつくというお話だったので、じゃあと思ったんですよね。私は、ピアノも弾けません。それから、とても歌を歌うのは音痴で、カラオケでは子供から馬鹿にされて、いつもマイクを取り上げられちゃうんです。そういう人間ですから、自分が音楽を教えるというふうな、能動的な音楽療法はできませんので、まず、受動的な音楽療法ということを考えました。それで、ボディ・ソニックというのを、学会の発表で聞いておりましたので、それを取り入れてみてはどうかなということで、ボディ・ソニックの会社に連絡いたしまして、特注のものを作っていただきました。今日の会場の3 階で、ちょっと展示しておりましたので、見られた方もあるかと思います。それはさておきまして、音楽というのは、音痴であろうとなかろうと、ときには嫌いな方もいます。音楽療法を取り入れるときに、まず私が聞くのは、音楽は好きですかということと、患者さんの枕元に、CDとか、それから、テープのプレーヤーとか、ラジオとか、そういうのがあれば、あっ、この人音楽好きだから、まず試みてみようかなと思いますけれども、何にもない方には、音楽好きですかということを聞いても、「う一ん音楽って好きでもない、嫌いでもない」なんて言われると、ちょっと音楽療法を取り入れるのは、難しいんですよね。そういうことですが、音楽というのは、皆さんもご存知のように、アトランタ・オリンピックの開会式、それから、フィナーレ、すごかったですよね。あのソロ、心の中で、体中がビンビン響くような、すばらしい音楽祭が催されている。アトランタ・オリンピックという体育の祭典なのにもかかわらず、私は音楽ばかりを聞いていたという人間でしたし、高校野球を聞いていて、校歌が流れますと、もう途端に、全然関わりのない学校の校歌なのにもかかわらず、それを聞いている人たちの心が響いてくるような気がして、涙が出ちゃいます。ですから、音楽というのは、人間の根源にあるものかなと、いつも思っています。音楽そのものを考えるときに、祭りというのがありますけれど、祭りというのは、必ず音楽がありますし、それから宗教。医療と宗教が分離されていなかったときに、誰か病気になった人たちを治すときには、よく昔、また今でもどこかの国では、踊り狂うシャーマンとか司祭が、病気を治していくという話も聞きます。やっぱり、音楽というのは、治癒する力があるらしい、というふうな感じというのはありますよね。それで、音楽療法というものを、取り入れてみたらと言われましたときに、いろいろな思いをしながら、ベット・パットを作ってもらって、試みてみました。一回本に書いたこともあるんですけれど、その頃は夢中で、22例くらいの音楽が好きだという一患者さんに試みてみました。効きましたね。大体、皆さんは音楽が好きでも、好きなジャンルが分かれますから、何が好きですかと訊ねて、演歌を好まれる方には演歌、クラシックがいいよと言われる方にはクラシック、そういった形で、取り入れてきました。

何例かのうちの一つを、お話します。33歳の、胃を悪くしたある患者さんは音楽教師でした。彼女が、もう本当に手遅れの状態で来られたときに、何かこの方を慰められるものはないかと考えました。先ほど、山崎先生もお話していましたけれど、鎮痛剤はちゃんと使っているんですよね。モルヒネとか……。それでも効かないんです。体がだるい、本当にやり場がない、どうにかしてよという状態があります。そうしたときに、お母さんとか、叔母さんとかがなさることは、マッサージなんですよ。一生懸命揉んでいらっしゃったり、撫でていらしたりしていました。足がむくんできますと、そういうところも本当に心を込めて、取れないかな、取れないかなと祈るようになさっています。私も、お手伝いするんですけれども、30分もするとこちらも疲れちゃう。それくらいマッサージというのをやることで疲れます。それでも彼女の顔を見ていますと、マッサージをしている間は、穏やかな顔をなさっていて、マッサージが外れると、すごく苦しそうな顔が見えてくる。じゃあ、ボディ・ソニックを使ってみてはどうだろうか、と思い付きました。ボディ・ソニックは、後でまたスライドでも説明いたしますけれども、音楽をかけると一緒に、マッサージ効果も考えて、振動を与えます。これは太鼓を叩いたときに、空気がビビビーと、響きますよね。あれの原理なんですけれど、それで、ボディ・ソニックを使ってみました。彼女の場合には、すごく効果がありました。亡くなる寸前の1O時間前まで、ボディ・ソニックを聞いていらっしゃいまして、それまでの間に音楽会を開いている夢を見ていらしたそうです。「辛いの? 辛いの? 私はどうしたらいいの」とお母様がおっしゃったときに、「まだ舞台の中に子供が3 人立っているのよ。あの子たちを下ろしてよ! 」と、その患者さんがおっしゃったそうです。お母様が「あっ、みんな下りたよ、安心してね」と言われたら、そのまますーっと意識をなくされて、そのときちょうど私が、夜勤で、深夜で出ていたら、お母さんから、「待ってたんですよ、娘がね・・・」と言われて、臨死の場面にあわせていただけたという経験があるんですね。そのとき、彼女に音楽を聴いてもらってよかったなあとしみじみ思いました。その後、彼女のことを題にした本を出したときに、ご自宅に伺った際に、彼女が音楽療法に力を入れて、子供たちを音楽で成長させたいと願っていたのに、夭折したんだというお話を聞いたりして、また涙してしまった、そんな経験もあります。

また、とてもしっかりした患者さんで、音楽なんて全然関係がないというふうな70代か80代の方がいらっしゃいましたけれども、病気が苦しくなってきて、うつ状態になったときに、この患者さんはときどき音楽を聞いていらっしゃるし、若い頃はクラシックも聴いたことがあるという奥様の情報でしたので、私のほうから音楽療法を聴かないかと訊ねましたら、「音楽なんてとんでもない! こんなに苦しいのに何をいう」って、怒られまして、今度は奥様に、「将を射んとせば、まず馬を射よ」という感じで、奥様にボディ・ソニックで聴いてもらったのです。そしたら彼女は疲れていらしたものですから、すっと寝てしまわれたんですね。それで、気持ちがいいよとご主人に勧められて、ご主人も奥様のいうことならとその気になられて、聴いていただきました。それが契機で、すごい元気になられまして、先ほどホスピスでも帰ることがありますよとおっしゃるくらいに、本当にエンド・ステージに近かったのに、お正月外泊させようというくらいまでに、元気になられました。残念ですけれど、その愛する奥様が病気にならて、倒れられて、先に悲しい状態になってしまったんですけれど……。

こういうお話をしますのも、私は一般病院の看護婦でありながら、どちらかというと、これはおこがましい言い方かも知れませんけど、臨死の場に立ち会うことがすごく多いんですよね。夜勤で出てくるとき、日勤で出てくるとき、あの患者さん、この患者さん、モニターがついている患者さんが頭に浮かんで、あの方元気かな、この方元気かな、と思って出てくることが多いんです。ですから、そういう死に直面するときの自分のやるせなさ、何かをしてあげたいと、一回マッサージに挑戦したこともありました。家族のいない患者さん、マッサージをしてくれるような家族がいなくて、マッサージ、マッサージとおっしゃっていた、患者さんがいましたから、家族に代わってマッサージをやってみるかという感じで、仕事が終わった後で、2 時ぐらいから、朝の6 時ぐらいまでやったこともあります。でも、うとうとして寝付かれたかなと思ってちょっと手を緩めるでしょ。そうすると何かお話を始めるんですよ。「看護婦さん、あのね、ここがね、さっき押さえてくれたところが、すごく気持ち良かったよ」なんておっしゃって、とうとう患者さんを寝かせ付けることができなくて、「私、バテたから帰る」と言って、朝の6 時に患者さんの枕元を離れて、やっぱりマッサージは、家族につきるなあなんて思ったりもしたんですけど……。

それで、元に戻りますけど、ボディ・ソニックなら、少しマッサージ効果もあるかなということで、音楽療法に、マッサージ効果を加えたものをやってみました。実際においては、何例もやっていましたけれども、鎮痛剤の使用は少なくなりました。私は鎮痛剤の使用をそんなに制限したいと思っていませんし、患者さんのクオリティ・オブ・ライフを考えますと、死の直前まで、できるだけ自分のことが自分でできる可能性もあるんだから、という気持ちで、痛み止めを使うことにはやぶさかではないんですけれども、やっばり夜になると、不安になりますよね。皆さんも、いやな思いをしたときとか、失敗したときなんか、眠れない夜もありますよね。早く夜が明けたらいいなと思いながら、うとうとする。患者さんにとっては、これは私の考えかも知れませんけれど、もしかして、夜になって落ち着かなくなるというのは、死というものが、夜に結びつくようなものがあるのかも知れません。日中効いている鎮痛剤も、夜になると効かないんですよ。でも、このボディ・ソニックの機械を使いますと、まず眠りが来ますので、睡眠薬をどんなに使っていても眠れなかった人が、すーっと寝ちゃう方もいらっしゃいます。そういうことで、けっして嫌いな音楽は押しつけていないんです。ある患者さんは、ずーっと座薬やなんか使いっ放しだったんですけれど、石原裕次郎とか美空ひばりが好きだというので、それを本当に亡くなられるまで聴いていました。ですからクラシックとは限らないんですね。

皮膚科のある女性の、患者さんですが、その患者さんはずーっと由紀さおりさんと、そのお姉さんの童謡を聴いていらっしゃいました。あとは私のわからない、変な歌、音楽を、自分で持ってきたテープで、入れて聴いていらっしゃいました。でもそこに、音楽というものの効能というのが、振動と絡み合って、すごく良くなっていくなあという感じがありました。初め私も、ちょっとそこのボディ・ソニックに乗られた方がいらっしゃったようですけど、あれは個室では使えますけれど、大部屋では迷惑をかけるんですね。ですから導入のときには、ただ単に音楽を聴かせるときもあります。それでも、音楽を聴くことで、ヒステリックになっていらっしゃった方が、落ち着かれることもあるんです。

手術の麻酔時とか、歯科治療時などに、この頃よく音楽が流れてますよね。歯科の治療とか、内視鏡検査室などにあっては、患者さんに音楽を聴かせて、過度の不安とか恐怖感を取り除いて、結果的に痛みまでもが軽減される方法が導入されていますね。

末期医療における音楽療法は、それと同じような考えで、音楽を癌などの末期医療に利用して、頑固な痛みや、身の置きどころのない倦怠感の身体的苦痛と、それから不安、焦燥、死に対する恐怖のような、精神的苦痛などの、いわゆるトータル・ペインの緩和を図ろうということで、なされたものなんですが、欧米はだいぶ進歩しています。ですから、音楽療法士というのが、アメリカにしてもオーストラリアにしてもありますし、現在日本でも、音楽療法士という資格を3 年後くらいには、国家資格にしようかという動きも、学会を中心にしてなされてきています。いずれにしても、癌の末期にいる患者さんの、本当にやり場のない苦しみや、やり場のない苛立たしさ、それと夜の不安、焦燥、そういったものに対して音楽を聴かせるという試みが、けっして無駄ではない、患者さんにとって大変効果のあることだということを、お話させていただきました。

《スライド》音楽療法は、現在、一つの学問として、いろいろ言われているものですから、私がやっていますものについては、まだ理論的裏付けというものは、あまりないんですね。一応、音楽がこのようなことで効果があるということで、音楽の療法をやっている人たちの中ではわりと有名な原理なんですけれども、アウトシューラーの音楽の治療原理というのが出されています。人間の生活とリズムの酷似性と、音楽固有の象徴性にあ

るということで、音楽そのものが、このような働きを持っているという理論を出しています。

《スライド》同じくアウトシューラーの、音楽の治療的特徴ということで、メロディ、リズム、音楽を象徴するムード、ハーモニー、それから表題学というのは、例えば“田園”なんていうべートベンの音が出ると、田園の風景が頭に描かれますよね。そういうイメージを刺激するというふうな特徴を述べています。

《スライド》それと一緒に、さっきボディ・ソニックということをお話しましたが、糸川英男先生というのは、ロケット工学の研究で有名な先生です。でも、とても音楽が好きで、自分で糸川号というバイオリンをお作りになったというくらい、バイオリンを弾かれる方でもあるんですが、その糸川先生が、太鼓のように体に触れる音も、人間に与える影響が大きいということで、ボーン・コンダクションということを述べられています。それを機械にしたのが、トランス・ジユーサーというもので、リスニングシステムになっています。

《スライド》そのトランス・ジューサーを組み込んだベッドがこれです。頭の二つ、黒っぽいのが見えますね。これがスピーカーです。それから、TVは患者さんの持ち物で、奥にある四角いのがアンプです。要するにデッキですね。それがベッドに振動を与える形になっています。

《スライド》シーツを付けますと、もう、ここには何にもありません。ですから末期の、体の身動きの取れない患者さんが、輾転反側しても、邪魔になるものは何もありません。本当に普通のベッドとしか見られていません。私がおつきあいしたある患者さんは、ここの上にいつも寝ないで、座っていらっしゃいました。音を聴きながら座っているということも、体を休める一つの体勢ですから、そのままいらっしゃったという患者さんもおります

《スライド》これが先ほどのベッドの中身というところです。お尻の下のほうに普通のマットレスを敷きまして、その上に、トランス・ジユーサーを組み込んだマットレス・パッドがあります。普通のマットレス・パッドより厚みがあって重いです。それと床擦れが心配なときには、この上にエアマットを敷くこともあります。しかし、ときとしてボディソニックの振動がエアーマットで増幅されて、気分が悪くなったりするのです。こんなときはボディソニックの音量を調節することも必要です。このようにエアーマットで思った以上の効果が出たりすることがあります。また、逆に頸椎から下が麻痺したような方は、床擦れができなくて、振動があるのでだるさもないというような効果がありました。

《スライド》丸っこいのがチョンチョンチョンチョンと付いていますね。これがトランス・ジューサーです。これは浮き上がるように当たります。ポンポコポンポコという形です。実際にはこういう音はしませんけれど。ほとんど体の位置に沿った形で配置されていますので、床擦れにも効果があって、私が見たときには、床擦れはほとんどありませんでした。体位変換は2 時間ごとにやります。痛みが強くて、もう動かさないでくれという患者さんも含めてです。

《スライド》これは、ボディ・ソニック・システムといっていますが、頭のところにアンプが2 つありまして、先ほどの大がかりなベッドパッドではなくて、トランス・ジューサーが3 つ横に付いていて、横揺れをさせるというシステムです。個室しか使えないのであれば、利用できる患者さんが限られるわけですので、個室に移るまでの間どうにかできないかなと、ボディ・ソニックの会社の方にお願いいたしまして、考えてもらったものです。

《スライド》中身がこれです。紐が2 本、ベッドの脇に黒い引っかけたものがありますね。これが引っ張り合って動きます。人間の体というのは、横に揺れるのは非常に気持ちがいいようで、末期医療の患者さんだけではなくて、よく私は術後のイレウス症状を起こした患者さんにも使っていますし、それから人工肛門や人工膀胱などをつける人たちも、装着するとき非常に不安症状を訴えますので、そういう人たちも先に使います。そうしますと、腸の運動がずごく良くなって、便秘などが改善されます。モルヒネの最大の副作用である便秘が抑えられますし、嘔気のほうも不安を抑えることによって軽減させられます。少し長くなってしまいました。以上のように、何例か患者さんに使ってみて、良い効果をあげています。ぜひ他の施設でも使っていただけたらと思います。以上で発表を終わります。どうもありがとうございました。

司会 高野正孝(横浜甦生病院院長): 少し、時間をオーバーしまして、最後は急がせてしまいまして、どうもすみませんでした。ボディ・ソニックを使っての音楽療法を試みられておられまして、非常にユニークな方法で、癌患者さんに治療をされています。演者の皆様でご質問とかがありましたら、質問していただいても結構です。山崎先生、コメントでも結構です。

山崎: 非常に興味深く聞かせていただきました。と申しますのは、我々のホスピスでも、患者さんのいろいろな苦痛を、かなりコントロールできるようになったなと思うんですけれども、それでも全身の倦怠感というのは、とても難しい一つの症状なんですね。それで、これから我々が取り組む課題の一つとして、音楽療法というものを念頭に置いています。それで、どういう形がいいのかなということを検討してるところなんですけれども。

音楽の効用というのは、我々が頭の中で考えて来たのは、一つは、すごく懐かしい音楽とかを直接的に聴くことによって、昔のことを思い出したりしますし、そのことがきっかけで、自分の生きて来た道筋を、改めて見直すことができるんじゃないかと。つまり、死が近くになってきたときに、自分の人生を再整理、再評価する一つのきっかけになり得るかな、というふうなことが音楽の働きだと思っています。もう一つは、全身の倦怠感・だるさを、音楽を聴くことによって紛らわすことができるんじゃないかなということなんですね。岩谷さんがおっしゃったように、マッサージというのは、非常に患者さんにとって意味があるんですけれども、やっている最中だけで終わってしまうことがあります。手を離すと確かに辛くなってしまう。しかし、マッサージをしている最中には、とても落ち着いて、穏やかに安まっていることが多いということがあったものですから、今の、非常にいいなと思ったんですね。私が考えていた音楽療法は、マッサージの振動まで含めてはいなかったというか、念頭になかったんですけれども。

それで、具体的な質問ですが、どれくらい費用がかかるかということをちょっと知りたいんですね。

岩谷:まだ試作品段階のようで、ベッドパッドは1 台が40万円です。それから、横揺れのシステムの方が25万円と会社から聞いています。25万円のシステムの方は現在はお借りしています。

高野: そんなに膨大な金額というほどでもないですね。桜町にしては。

山崎: えっ? 話がそれてしまいますけれども、ちょっと付け加えておきます。我々のホスピスは、先ほどスライドでお見せしましたような施設です。それからあれだけのスタッフがいますので、ずいぶん赤字になるんじゃないかとか、経費が大変なんじゃないかと思われがちですけれども、建物自体は寄付でできました。運営は20ベッドのうち、9 割稼動ですと、厚生省の緩和ケア病棟の認可を受けている枠組みの中で、運営は可能になっております。赤字を出さないで、まあ、トントンでできるようになっておりますので、けっしてお金があるとか、ないとかじゃないんですけれども、ぜひ取り組んでみたい方向だなと思いました。

岩谷: ちょっと付け足しますが、患者さんの使用料は、電気代だけです。

高野:それともう一つ、簡単にお答えいただきたいんですが、どんな曲がふさわしいかというのは、個人個人で違いますか。

岩谷: 絶対、違います。

高野: べートーベンの運命なんていったら、多分、ピョンピョコ飛び上がっちゃったり、すごい振動でしょうけれど……。

岩谷: いいえ、運命とかそういう曲は、低音の音しか拾いませんから、いいんですけれど、長唄はダメですね。全然振動になりません。それから、ときどき琴とか三味線が、変な形で伝わるみたいです。跳ねたりするって患者さんは言います。琴はすごく静かな感じのはずなんですけど。

高野: わかりました。どうも、ありがとうございました。

2.「在宅医療」への導き

神奈川県立がんセンター外科第三科部長 西連寺意勲

皆さん、今日は。このような会に発表の機会をいただきまして、金子会長はじめ、関係の方々にお礼申し上げます。

皆さん、今日は。このような会に発表の機会をいただきまして、金子会長はじめ、関係の方々にお礼申し上げます。私は県立がんセンターの外科に勤務しております外科医です。専門は消化器外科で、現在は胃癌を担当しております。胃癌は、日本では一番罹患率の高い癌ですので、皆様になじみが深いというのも変ですけれども、関係される方は多いのではなかろうかと思います。

今日お話する患者さんは、胃癌の患者さんが中心です。県立がんセンターでは、毎年約200 人の方が胃癌で受診されています。そのうちの約1 割の方は、手術のできない、進行癌というような方がいらっしゃいます。昨年、私共の胃癌症例で、再発して亡くなられた方も、40人ほどいらっしゃいます。ですから、このような患者さんが、いわゆる末期の患者さんということになります。ただ、がんセンターの第一の使命は、癌の治療と撲滅ということになっておりまして、実際問題として、ホスピス・ケアのできる施設ではありません。昨年度までは、神奈川県の総合整備医療計画の中で、がんセンターの中に、ホスピス・ケアのできる、そういう機能を充実させた緩和ケア施設を作ろうということが、具体的な形で進行していたんですが、県の財政難ということで、それも白紙に戻ってしまいました。ですから、ホスピス・ケアのできないといいますか、そういうもののない病院で、どのように、先ほどお話しました末期の患者さんに対して治療していったらいいかということを、今日は述べさせていただきたいと思います。

私に与えられましたテーマは、「在宅医療への導き」ということになっておりますし、事例報告というようなことが、プログラムにも書いてありますけれども、本日お話したいのは、個々の患者さんのケースではなく、実際に私がどんなふうに患者さんを診ているかということを、お話したいと思います。ですから、言ってみれば、ある臨床医の、末期の、患者さんに在宅医療を勧めるときの、苦労話というようなところになるかと思います。

まず「在宅」という言葉ですが、この「在宅」というのは、厚生省が老人の医療を圧縮するという目的で、マスコミにいろいろ報道しているといいますか、そういう形で、皆さんの目には留まっているかと思います。しかし、その理念としては、不自由になった患者さんを、できるだけ自然な形で、より良い生活に戻してあげようというようなところから、考えが出ております。こういう理念の発展として、末期の患者さんに、どのような場を提供できるか、より良い生活にはどういうふうにしてあげたらいいのか、という、その理念の発展が、癌末期医療の在宅医療ということになると思います。もちろん在宅というからには、患者さんの疼痛のコントロールを含めて、苦痛のコントロールが、在宅でできることが必要なわけですけれども、そのほかに、家族の中の人手の問題とか、経済的な問題とか、それから患者さんの精神具合とか、それから患者さんの家族の中での人間関係とか、さまざまな問題をクリアしなければ、やっていけません。そしてその在宅ケアを支える支援システムというのが、現在いろいろな形で出てきておりますし、その一つとしては、訪問看護ステーションとか、あるいは民間の会社の在宅支援システムとか、あるいは在宅に開業の中心を置いた、そういう先生の働きとか、あるいはホスピス・ケアのある病院が中心となって、在宅の支援をしている、あるいは開業医の先生の在宅支援のシステム、というようなものがありますが、これらのシステムを、実際に上手にコーディネートしていくということが、在宅をしていくために必要なことになってきます。こういうことがうまくコーディネートできますと、まず在宅で一番困りますのは、人手の問題と、それから患者さんを看病する家族の方々の医療に対する不安がありますが、これをかなりの確率で軽減できるということになります。ですから、このコーディネートの問題が、私は今一番難しいといいますか、悩んでいるところで、実際問題としては私共の病棟では、看護婦さんが家族の立場に立って、いろいろなコーディネートをしておりますけれども、これもまだ十分というところには、いっていません。しかし、このコーディネートは、非常に重要なことだろうと思います。

次に医療ということですけれども、医療に関しましては、介護とは違いまして、やはり、何らかの医学的な行為が伴うわけです。先月も札幌で、緩和医療学会というのがありましたけれども、そこで、興味深いことが討論されました。癌の治療ができなくなったというような患者さんでも、疼痛のコントロールや、苦痛のコントロールができれば、患者さん自身は、さらに生活の質を良くし、さらに延命を望むのではなかろうかということです。ですから、そのような医療行為を家庭でもできるということが、在宅の一つの要素になってきます。

現在、日本の保険医療で認められています在宅医療というものの範疇には、在宅で酸素吸入をする「在宅酸素療法」、それから在宅でカロリーの高い点滴をする「在宅中心静脈栄養法」、そのほか、お小水の出にくくなった患者さんには、自分でカテーテルを入れてお小水を出す方法、それから、小さなモーターの付いた注射器で、疼痛薬を自然に流して、疼痛を取る方法、そういうようなものがあります。実際には、そういう行為は、病院でちょっと説明・指導を受ければ、非常に簡単な、誰にでも覚えられることなのです。ですから、覚える気になっていただければ、在宅は簡単にできるということになるわけですが、実際問題として、それはなかなか難しいというのも事実です。つまり、癌年齢の家族構成を見ますと、日本の社会では、今いわゆる「空の巣家族」になっておりまして、若い人が家にいない、ですから、簡単に覚えられるようなことであっても、高齢の方にはなかなか覚えられないというような、そういう障害というものがあると思います。

そのほか、死に向かう患者さんを扱うわけですから、いわゆる死に直面するときの心構えも、患者さんの家族には持っていていただかないといけない。この辺の気持ちの持ち方というものも、患者さんには、家族も含めて説明していかなければいけないということになります。ただ、ここで一番大きな問題は、つまり、このような外部環境が整ったとしても、患者さんに、どのように現在の状況を説明していくかということになるわけです。いわゆる告知ということですけれども、私たちの病棟では、癌の患者さんは、ほぼ100%と言っていいくらい、病名の告知はされています。ただ、今お話したような、いわゆる末期状態になっている患者さんに、患者さんも家族も含めてきちんと説明しているかというと、どうもそうではない感じがします。それは、一つには、患者さんの希望をなくすような話し方をしたくないという気持ちがあるために、そういうことがきちんとできないでいるのではなかろうかと思います。ただ、患者さんも家族も含めて、きちんとお話をするということが、患者さんの今後の生活のあり方、在宅にするか、あるいは違うところにするか、というような気持ちの持ち方を変える上で、非常に大事なことであろうと思います。ですから、この説明が、私は、在宅へのイニシエーションということになると思うんです。そういうイニシエーションを踏んで、そして、在宅という方向が見つかるということになるわけですけれども、はたして、いつお話をするかということです。

つまり、その患者さんが本当に末期の状況なのか、末期というのは、どういう状況かと考えてみますと、私が診ているのは胃癌の患者さんですけれども、再発いたしますと、非常に経過が早い、そういう病気です。ただ、乳癌とか、あるいは泌尿器科の病気とか、そういうような患者さんの場合には、再発をしても、比較的経過が良好で、生活の質がそれほど落ちないで、3 年、5 年と長生きできる患者さんもいるわけです。ですから、その末期の状況というものを判断して、お話をしなければいけないわけですけれども、昨年、胃癌を再発して亡くなられた患者さんの状況を調べたことがあります。そうしますと、余命3 ヵ月の時点では、苦痛の状況としては極端に低下している、ひどくなっているという患者さんは非常に少なかった。ですから、何らかの処置をすれば、病院に入院しなくても、自宅でコントロールできるような患者さんが、非常に多かったということです。私が在宅医療をしていますのは、再発をして、食事をすると痛くなって、何も食べられないというような状況になった患者さんです。ですから、そういう患者さんには「お家で、点滴をすれば、入院しなくても何とかなるんですよ」というような話をしながら、患者さんにお話をしていくわけですけれども、そのときに患者さんに、けっして「あなたは末期の状況です」というようなことは、私は話さないことにしています。つまり、患者さんの生きようとする気持ち、そういうようなものと、やはり相反するというふうに考えますし、医師としての生命の尊重という立場からすれば、そのような場合には、やはり言わなくてもいいのではなかろうかというふうに思っています。ですから、末期の状況になったときに、患者さんにいろいろな告知の方法があると思います。ある医者は淡々と事実のみをいうかも知れません。また、ある医者は、抗癌剤の治療が、患者さんにとって一番いい選択なのだというようなことを言うかも知れません。また、ある医者は、患者さんのQOL を考えて、患者さんの望みの方向に持っていこうとするかも知れません。いろいろな医者がいるわけですけれども、そういうような出会いというのは、これは偶然の重なり合いで、これは変えることはできない運命的なものだと思います。ですから、最後に出会った医者の考え方、そういうものが方針として、患者さんに示されると思います。

ただ、ここで、先ほど山崎先生のお話の中で、インフォームド・コンセントというような言葉が出てきましたけれども、インフォームというのは、患者さんにいろいろなこと、いろいろな情報を与えることです。いろいろな情報を与えた上で、患者さんと医者と一緒に、治療方針を決めていくということです。コンセントというのは、ラテン語のコンセンティールという言葉から来ていまして、コンセンティールというのは、共に感ずるということです。ですから、医者の哲学的なものと、患者さんの哲学的なものとのぶつかりあいによって、医者と患者が共に感じて、方針を見つけていくということができるわけですので、インフォームド・コンセントができていれば、どんな医者に出会おうが、自分の意志決定ができるというふうに思います。

ただ、専門知識のない患者さんが、お医者さんの方針に従わざるを得ないといいますか、お医者さんの話に流されてしまうというようなこともあるかと思いますけれども、そのようなことをなくするためには、やはり患者さんも、ある程度の医学的な知識を持っていることが大事だろうと思われます。その一つは、癌というのは、遺伝子が傷ついて発生するものですから、生物学的なプロセスは変えることができないということです。ですから、そういう遺伝子を傷つけるような、煙草を吸ったり、塩分を取りすぎたり、あるいは汚染された大気を吸うというような、愚かな行為はぜひ避けるべきであるということです。第二点としては、現代の医学的な常識では、体の外に癌細胞を取り出すことができれば、癌に侵されて、苦しむ思いを少なくできると医学的にはわかっているわけですから、癌を早く見つけ、癌を取り除かなければいけないということです。三番目として、現代の医学が力が及ばないというようなときに、どうするかということです。

最近、慶應の放射線科の近藤先生が『患者よ、ガンと闘うな』というような、センセーショナルな題名の本を出されましたけれども、基本的には、一般の方には誤解を招くような言葉で、私は賛成しませんけれども、そのような、現代の医学的に力の及ばないというようなときには、私は、癌と闘っては、得策ではないというふうに思います。そのようなときには、癌とどのように付き合っていくかというようなことを考えるべきだろうと思います。そのような、癌とどのように付き合っていくかというような時点になったときに、生活の場をどこに求めるかということで、さまざまな選択肢が出てくるであろうし、その中の一つが在宅であろうというふうに思います。

以上のようなことを説明しながら、患者さんの在宅の方向を探っていくわけですけれども、私自身は最近、兄弟のようにして育った叔母を亡くしました。亡くなる日は、そばに付いて見ていましたけれども、しだいに息が弱くなって、そして、苦しい闘病生活も終わりに近づいているというようなことがわかりました。これは医者でなくても、医療に関係していなくても、素人の方でもわかるような状態です。このような状態になったときに、非常に感動深いことが起きたわけです。叔母の唇が、もう声にはなりませんでしたけれども、私に「ありがとう」と、ささやきかけてきました。このような経験ができるのは、そばに付いていてあげられる人しかできません。こういうような経験をすることができるのは、やはり患者さんのいたい場所で、愛する人がそばにいて、最後を看取ってあげることが、人生の最後に一番ふさわしいというような考え方が、これからの日本の社会で、早い時期に一般的な常識になることが必要ではなかろうかと思います。そういうような常識が一般的になれば、亡くなるときの場所が、在宅であることもありましょうし、先ほどから出てきている、ホスピス病棟の存在価値が、十分に出てくるというふうに思います。

暗い話が長くなりましたけれども、私共の病院の胃癌の患者さんの半分は早期癌です。手術をすれば治るという癌です。残りの半分の方も、ほぼ90% は癌を取り切れたというような、手術のできるような状況です。ですから、10年前に比べますと、治療成績もだいぶ向上してきていますので、癌をむやみに恐れることなく、冷静に見つめて、闘うべき時は闘い、受け入れる時は受け入れるというような考え方をすることが、いいのではないかというふうに思います。

私共の病院は県立ですので、今日は横浜市民の方が多いと思いますけれども、県民の皆さんに私共の病院のことについて知っていただきたいと思いまして、話をさせていただきました。どうもありがとうございました。

高野: どうもありがとうございました。ちょうど2 年前の、読売新聞の一般国民に対するアンケートで、末期になった場合、どこで治療受けたいかという質問に対する回答は、自宅が38% 、ホスピスが30% 、病院は28% でございました。当会のアンケートでは、さすがにホスピスが63% で、その次に自宅が36% という順位でございました。当会においでくださっている方は、ホスピスに特別関心があられると思いますけれども、一般の方々は、やはり在宅が一番、末期癌のときにはそうしたいというところだということです。山崎先生、何かコメントがございましたら、どうぞ。

山崎: 今、お話を伺っていて、いくつかのことを感じたんですけれども、一つは最後にお話されたように、患者さんにとってどこが一番いいのかというのは、患者さん自身とご家族にとって、一番安らげる場所だろうと思うんですね。それが、在宅であるか、ホスピスであるか、あるいは病院であるかということは、その人のいろいろな条件を整えた上で、できるところかなと思います。ですから、どれがベストというよりは、一番安らぐところがベストだろうというふうに思いますね。例えば、ホスピスにいて、在宅に戻りたいということであれば、それが支援できる体制を持てばいいでしょうし、在宅にいて困難に直面したときに、病院やホスピスに戻ってこられるだけの流れを作ってあげられれば、一番いいのかなという気はいたします。

ちょっと疑問も感じたんですけれども、そのことをいろいろとお話し合いしていると、時間がなくなってしまうかも知れませんので、一つだけちょっとお答えを求めるというよりも、私の感想として言わせていただきたいんですけれども、末期状態であることは、あまりお伝えしていないと、おっしゃっておられましたね。それは、生きる希望を持っている人の希望を支えたいということと、それから、生命の尊重ということをおっしゃったんですけれども、生きる希望というのは、一体何なのかなということが、一つあると思うんですね。我々は、いつかは必ず死ぬということは、みんなわかっているわけです。どんなお年寄りでも、もっと生きたいというふうに思いながら生きていると思いますけれども、しかし同時に、限界があるということは頭の中ではわかっているわけですから、限界が近いのであれば、それなりの生き方をしたいという希望を持っているかも知れませんよね。その中に自分が生きてきた人生の証とか、整理したいという思いもあるかも知れませんので、生きる希望というときに、生き延びたい希望なのか、あるいは、どんなふうに生きていきたいのか、どういうふうに生きてきたかということを考える希望なのか、その違いについて考えないと、ただ生き延びること、命が長く延びることの希望というふうだけに捉えてしまうと、少し取り違えてしまう可能性があるのかなというふうに思いました。それから、もう一つ同じことなんですけれど、生命の尊重も、やはり、長さとしての生命なのか、どういう生き方の生命なのかというような考え方で、かなり違ってくると思いますので、そのことが、末期であることを伝えないという理由には、ある部分ではなるでしょうけれども、しかし、全部の理由には、ちょっとならないんじゃないのかなというふうには思いました。

それと、インフォームド・コンセントというか、医者と患者さんが出会うというのは、たしかにある意味では運命的な出会いということもありますけれども、しかし、もし出会った患者さんが、その医者に対して信頼が持てる場合と、どうしても相性が合わなくて、信頼できない場合もあるわけですね。そういう場合、もしその医者から離れられないとしたら、これはとても不幸なことだと思うんです。もし、これから我々医療者が、患者さんの信頼を勝ち得て、お互いに支え合っていけるとすれば、インフォームド・コンセントということは、当然必要なんですけれども、同時に患者さんたちに「あなたは私以外の医者を、自由に選ぶことができるんですよ」ということの保証だと思うんですね。つまり、それは、ある意味ではセカンド・オピニオンという形で、ある病院で検査を受けて、診断を受けて、治療方法の説明をされた患者さんが、その病院で受けたすべての資料を持って、まったく患者さんの自発的な意志で、別の病院に行ってもいいですよということの保証をしてあげること、このことがないと、インフォームド・コンセントというのが、非常に不十分なものになってしまうだろうと思います。自分が一生懸命検査をして、説明をしたのに、他に行ってしまうということは、はっきり言って不快な思いをするかも知れませんけど、そのことを乗り越えていかないと、きっと患者さんとの信頼関係は、なかなか成立しないんじゃないかなと思っています。というのは、やっぱり我々専門家の医師というのは、自分たちのいいと思う方向に、患者さんを誘導することが可能です。いろいろな治療方法を説明するけれども、自分がいいなと思う方向にどうしても力点がいってしまうかも知れませんですね。そういう意味では、現実が急に変わると思いませんけれども、もし我々がインフォームド・コンセントというものが、それなりの意味があって、いい考え方だというふうに思うのであれば、セカンド・オピニオンというものを寛容にしてあげるだけの、度量というようなものを持っていかないといけないなと思いました。むしろ患者さんには、いつでも、いやだったら変えてもいいんですよ、ということの保証をしてあげることが大切だなと思った次第です。

高野: どうもありがとうございました。

西連寺: インフォームド・コンセントがきちんとできていればという言葉で、先生がおっしゃったことを説明したつもりなんですけれども……。

高野: それでは、第2 題はこれで終わらせていただきまして、第3 題の事例報告に進みたいと思います。

3 .ホスピス病棟での出会い

元横浜甦生病院看護婦 青木福代

今日は。7

月15日をもって、横浜甦生病院を退職させていただきましたが、その3 年有余のホスピス病棟での、思い出に残る患者さん、3

人の方との関わりをお話させていただきたいと思います。

今日は。7

月15日をもって、横浜甦生病院を退職させていただきましたが、その3 年有余のホスピス病棟での、思い出に残る患者さん、3

人の方との関わりをお話させていただきたいと思います。ホスピス病棟に勤めてまもない頃にお入りになった患者さん、Y さんとしておきたいんですが、56歳の男性でした。肝臓癌で入ってこられて、もうご自分が、告知され、余命もだいたいこのくらいと説明されてこられたわけですが、もう腹水が溜まり、胸水も溜まってきて、何て言ったらいいんでしょうか、もう呼吸苦が出てくるという状態でおいでになったんですが、移動は車椅子でようやくというところでした。

この患者さんは、私たちに、感情をストレートにぶつけてこられるというような面がありました。それはどういうことかと言いますと、その頃は甦生病院は、女医さんだったんですね。女医さんと、私たちスタッフ、ナース、そしてケースワーカーという形でしたが、その患者さんは女医さんとかナースとか、女性がとても腹立たしく思われるらしんですよ。私たちと向きあうときに、女性である私たちがとても腹立たしい。それを、日頃の関り合いの中で、見せてくるんですね。あるとき、一人の看護婦をつかまえて、牛乳とヨーグルトの栄養の違いは何だと訊かれたので、話しかけられた看護婦は、本当によく説明してあげたいと思って、栄養課まで行って一生懸命調べて、Y さんのところに持っていったら、「何も調べてまでくる必要はない。わからなかったら、わからないって言えばいいんだ。奢ってる」というふうに責められるんですね。それから、にこやかな顔をして関わっていくというのは、基本的なことですよね。それが「笑顔だけが看護じゃない。にこにこしているからって、いい看護してる、いい看護婦だと思ったら大間違いだ! 」そういう感情をぶつけてくるんですね。

それが、もう腹水も胸水も溜まってきたので、どうしても利尿剤を使おうということになり、これもインフォームド・コンセントで、患者さんに情報を提供して了解してもらった上でということでした。が、息苦しさが取れるということでは、症状の緩和にはなるわけですよね。それで、どうしても飲んでほしいなあという思いがあって、そのお話を私がさせていただいたら、後で、「青木さんは、まさに死んでいこうとする患者に向かって、この薬を飲まないと死んでしまうぞといって脅迫した」というふうな感じで、迫ってきたんですね。そのとき私は、この患者さんの心の有り様が、どこでこういうふうにしか思わずにはいられないのだろうかということを考えてしまいました。

そして、遠くから、毎日2 時間かけて来てくださっているこの方のお姉さんですが、帰りは必ず泣いて帰られるんですよ。それであるとき、そのお姉さんが私に情報をくださったことには、小さい頃から関わってきたお母さんとの関係が、弟の今の状態だってことをおっしゃったんですね。それで、私はちょっと学んでいたことがあったものですから、もし、この怒りというんでしょうかね、心穏やかになれないこの怒りの前に何をしてさしあげたら、少しでも波がおさまるのかなあということを考えまして、そうだ、きっと私の息子がもしこういう状況になったならば、私の関わりでこういう状況になったならば、そのことに気が付いたときには、きっと謝ってやりたいなあと思ったんですね。この方は、56歳まで、ずーっと結婚もなさらなかったんですよ。それで、きっとそのことが影響されてというふうに、勝手にこちらが思ったわけですけれども……。あるとき、私が利尿剤のことで脅迫したというふうな表現をされた、そのことにかけて、もう間近かなあと思われる日単位になってきた頃に、夜間、彼の足をマッサージしながら、本当に心から、ごめんなさいって謝ったんですね。そしたら、彼はしばらくしてから、私だったら、わかってくれると思ったということをおっしゃって、その2 日後に亡くなられました。私は、この患者さんが、どれだけ心穏やかになったかというのはわかりませんけれども、こっちもマッサージして欲しい、そっちもさすって欲しい、という甘えを見せてくれたことで、いくらか、穏やかな時を持てたんではないだろうかということで、お送りした患者さんのお一人でした。

それから、もう一人、この方はO さんという女性の方で、68歳。直腸癌でして、本当にぎりぎりまで治療をされて、もうダメだということを確認されておられたようで、最後はホスピスにと言って来られた患者さんでした。この方はとても豊かな方で、私たちが、そばにいて何かをしてあげる、何かを提供してあげなくても、ご自分で刺繍をしたり、楽しまれる、ご自分の今の状態を楽しまれるという、そういう患者さんでしたので、この患者さんとお話をするのが、私たちにも楽しみだったわけです。非常に意識明瞭で、車椅子の移動がようやくというときでも、ご自分からご家族の方と相談して、生前葬って、生きているうちにお葬式を済ませるということでしょうか、お別れをするということですね。それを計画されて、ホテルで生前葬をされたくらい、本当に、私たちの模範にしたいくらい、自分の最後の日を豊かにしている人だなあと思っていたんですが……。あるときに、この方が突然、私は許せないという気持ちを持っているってお話になりました。それは、今、自分が末期癌になって、初めて50% 許せるっていうふうになったんですが、そしてまた、その許せないって方が、非常によく関わってくれることで、80% 許せる。でもあとの20% がどうしても、理屈ではわかるんだけれども、感情的に許せない。受け入れられないというんでしょうかね。それで、そういう思いでいる私が、今は死ねないと。こういう思いでいる自分、そういう自分を許せないし、死ねない状態だと訴えたわけですね。それで私は、彼女が小さいときから、愛憎豊かなご両親の中で育ったにもかかわらず、まさに終わりのこのときに、自分の心を吟味されて、そして許せないという、わずかなその思いをも何とか解決していきたいというふうに、思われたんだろうと思うんですが、たまたまこの方は、小さいときから、ミッションスクールをお出になって、聖書を知ってたんですね。それで、聖書と何日か向き合いながら、彼女自身が聖書を通して、その許せないという思いを解決されていったわけです。それは、ご自分が口に出して話すことによって、もう一回見直すという形をお取りになっている彼女のそばで、なんて言うんでしょうか、素敵なという言葉にするとちょっと語弊がありそうですが、本当に豊かな最後を迎えようとする人の姿を見させていただいたんですね。

そういう状況が過ぎて穏やかになって、そして最後の頃、もう本当に近いなあと思われる頃に、「もう私の幕引きが近いと思う」とおっしゃったんですね。それで私は彼女に、「それはどんなときにお感じになるんですか」とお聞きしたら、「光の衣がね、まばゆいばかりの光の衣が私を覆うんです。それがとってもあったかい」っておっしゃったんですね。私は、「ああ、それはとっても素敵ですね」って申し上げたんですが。本当に最後を安らかに迎えられたというお一人でした。

そしてもう一人72歳のM さん。男性の患者さんですが、甲状腺と骨メタ、それから肺転移で、その甲状腺の癌が発見されたのが1O年前で、その10年という長い間にわたってこの病気と向き合ってきました。それで、もう最終的に肺転移を起こして、呼吸も本当に苦しいという状態でお入りになったんですね。痛みのコントロールやいろんな関わりの中で、本当に症状が取れてきたという時期もあって、この患者さんはとてもお喜びになっていたんですが、たった一つ最後にお願いがあるとおっしゃるんです。それは何かというと、下のことをするときに人の手を煩わせたくないし、管も入れないで欲しいということでした。そして、せめてベッドサイドにポータブルというか簡易便器を置いて、下に降りられるところまでは自分でしたい、けれども、ベッド上で人のお世話になってしなければならなくなったときには何とかして欲しい、という話でした。でも左肺全部と右も活動している部分は上葉のほんのわずかな部分でした。ですから、もう寝たり起きたりすることすら呼吸苦があって苦痛だったんですが、この方はホスピスのことをよく勉強されていて、こういうふうになったときは少し眠らせて欲しい。もう家族( 奥様とお子さんがいらっしゃるんですが) とは思いっきりいろんなこと、これからのことを全部話をしたということでした。先生にも入っていただいて先生とも話をし、家族と話をし、何回も話を重ねて、そして常時こう静かにいられる状況に置いて欲しいということで、そのことをさせていただきますとお約束しました。でも、とても朗らかで、なんていうんですか、こう人生を達観したと言いましょうか、そういう雰囲気でしたので、最後には握手をして、そのような形で苦痛を取り除いて欲しいとおっしゃったことをさせていただきました。その3 日後くらいでしたか、本当に安らかな死を迎えたわけです。

私たちはそのような患者さんのそば近くでお世話をさせていただきながら、その人らしくというか、その人ならではと申し上げたほうがよろしいかと思いますが、亡くなっていく患者さんから、死は敗北ではない、死は勝利するものだというものを見させていただいて、私たちもたくさんのエネルギーをいただきました。ありがとうございました。

高野: どうもありがとうございました。ホスピス病棟で、末期癌の患者さんとともに苦しみ、あるいは泣き、あるいは闘ってきた看護婦さんからの報告であります。私は院長でありながら、そのことを知らなかったということは、まことに聞きながら胸が痛い思いをしましたが、ホスピスの専門医であられます山崎先生から、何かご意見は……。

山崎: たしかに患者さん一人一人が違った人生があって、価値観があって、性格がありますので、どちらかというと看護婦さんたちのほうに、もろに患者さんたちが感情を表出する、感情をぶつけてしまうということがあります。その感情のぶつけ方というのは、とても重いというか、理不尽な感情のぶつけ方ということも当然あるわけですね。その場にたまたま出くわしてしまった看護婦さんたちは自分を責めることもありますし、あとで休憩室で泣いていることもあるわけですね。それはしかし、その人ひとりの思いの葛藤ということではなくて、患者さんたちのいろんな思いの中で言うほんのちょっとした一言二言が、また看護婦さんの思いに合わなくって、誰も悪意はないんだけれども一言で看護婦さんを傷つけてしまうことがあるかもしれないんですね。それはカンファレンスというかみんなで話し合うことにするんですね。そうすると、患者さんがなぜそのように怒りを自分にぶつけてきたのかということがだんだん見えてくることがあります。そしてほとんどの場合、患者さんの怒りというのは、たまたまその人がいたからぶつけられてしまったというだけであって、その人のことを、つまり、その看護婦さんが憎いと思ってぶつけているんじゃないんだってこともわかってくることがあります。

ですから、今お話聞いていて、その人たちも、どこかで囲りの人たちときちんとコミュニケーションをとりたいんだっていう思いを持っていたりするものですから、今の青木さんのお話を聞いていて、青木さんは、それは非常に良い場面をもたれたなと、良かったなというふうに思うんですね。それは普段、我々医者も患者さんともちろん分かち合うこともありますし、患者さんたちと話し合うこともあります。ホスピスではどこでもそうでしょうけれど、あるいはホスピスだけではなくて、すべての人がそうでしょうけれども、本当に同じような人生に見えても決して同じではないんだっていうこと、一人一人の違いっていうものを十分に理解していくことが基本だし、その人の生き方そのものを十分に尊重していくという方向で支えをしていくと、その人らしく生きて、そしてその人らしい時間を迎えてくれるんだということは実感としてあります。一番最後の、患者さんのケースのように、やはり排泄をするということに関してほんとにこだわるという人がいるんですね。誰が見ても、もう動くだけで苦しそうに見える人が必死になってトイレに行く。ポータブルトイレもいやだ、ちゃんと誰もいない個室のトイレに入ってでなければイヤだって頑張って、それで2,3 人がかりで歩けないのを抱え込みながらトイレに行って、そして戻ってきてハアハアしているという場面もありますけれども、それもやはり、その、患者さんが、そうしない限り自分が人間として感じている尊厳が冒されてしまうと感じるからだと思うんですね。ただ、それは本当に人手がいることなんです。だから普通の病院の病棟の中でそれを望まれた場合には、それを支えていくのは物理的にかなり難しいんじゃないかなと思います。そのへんのところが何とか解決されないのかなとよく思いますけれど、ホスピスだからできるってこともあるかもしれないんですね。でも一般の病院だって、そのことを望む人がいるだろうし、と思うといろんなジレンマは感じます。いずれにしても、とにかくその人らしい生き方をするんだということは確かなことです。

高野: ありがとうございました。ほかの演者の皆様、何かご感想とかございましたらどうぞ。私もホスピスに少し関わっておりまして、やはり、まさに末期癌で死に直面されておられる方というのはほんとに真剣勝負。私たち自身がそういう立場を経験しているわけではありませんから、そこまでほんとに入り込める人っていうのは、すごいエネルギーが要るしまさに真剣勝負だと思います。そこから普通は楽に逃げてしまう。そのへん青木さんが、患者さんと一緒になって真剣勝負のケアをなさってこられたということを感じます。

そこで山崎先生にちょっとお聞きしたいんですが、ホスピスのスタッフ、いわゆる医師、看護婦、あるいはボランティアとか、おそらく関心のあられる方はホスピスで働いてみたいと思われるでしょうし、ボランティアの方も参加してみたいと思われる方、会場にもたくさんおられると思いますが、その適性といいますか、それは私自身が悩んでいるからそうなんですが、いわゆる性格的なものとか、あるいは能力、あるいは考え方、いろんなものからして、ホスピスに合うという人はどんな人かということをひとつ聞いてみたいと思うんですが、いかがでしょうか。

山崎:ホスピスに合うか合わないか、自分で合うと思っていても合わない人もいるし、これは難しいなと思います。基本的には、やはり患者さんの話に対して先入観を持たずに耳を傾けることができる人だと思います。それは医師に限らず看護婦さんに対してもそうだろうと思うんですね。我々自身も自分の生き方や価値観を持っておりますけれども、患者さんやご家族と話していると当然自分と違う価値観や生き方をしている人がいるわけですね。しかし、だからといって価値観のぶつけ合いをするというのはおかしいだろうと思うんですね。我々はいくら自分たちが違うと思っていても、患者さんからみるとやはり医療者なわけですね。そこでの潜在的な力関係、あるいは表立った力関係というものも、こちらはそうでないと思っていても患者さんたちは感じる顔をしていますので、そこで価値観のぶつけ合いをするというのはやはりフェアなものではないんじゃないかっていうふうに思います。ですから、どちらにしてもよっぽどひどい、理不尽なものでない限りにおいては、患者さんたちの価値観は十分尊重されるべきですから、そのことに関して耳を傾けられる人と、それから仮にちょっと自分と合わないと思っても、でも偏見を持たずにその人のそばにいてケアをし続けられるような人であればそれでいいと思いますけれど、何としてでも自分の価値観、自分の信じているものを相手に伝えて、その人をそのことによって幸せにしてあげようという人はきっと合わないと思います。

高野:どうもありがとうございました。

西連寺: ちょっとよろしいですか。

高野: はい、どうぞ。

西連寺: 先ほど山崎先生がセカンド・オピニオンが必要だというお話だったんですけれども、我々公立の病院でセカンド・オピニオンを置くというようなやり方を具体的にするとすれば、どういうようなやり方があるかということと、それからもう一つ、転医の自由もあるんだよというような話し方、そういうものについてもお話いただければと思います。

高野: 転医の?

西連寺: あの、主治医を変えたいという気持ちが起きたときの変え方といいますか。

山崎: えーと、これは実際的には難しい話かなというふうに思うんですね。患者さんたちの側からこのことを言い出すのはとても難しい。内心そう思っていても、やはり一生懸命診てくださっている先生がいたり、看護婦さんたちがいると言い出せなかったり、まあ我慢しておこうかなと思ったりするわけですね。ですから、これも医療者側のほうで患者さんたちの気持ち、自分がそうなったらきっとそうだろうなという立場になってまず考えることが大切だと思うんですけれど。そうした上で公立病院であっても私立病院であっても、患者さんに「一応我々のところではこれだけの検査をして、こういう診断結果に達して、そしてこういう治療方法を考えていますけれどどうでしょうか」っていうことをお話しする。そこで、患者さんが考えるわけですけれど、そのときに、「もし、今我々のしていることに対してもう少し確認してみたいなということがあれば、いつでもその資料等はお貸ししますよ」ということを一言付け加えてあげるといいのかなと思うんですね。そうすると、患者さんの中には、そこまで言ってくれるんだったら十分これを信頼しようと思われる方もいるだろうし、どっかに行きたいと先に言われてしまって、「信用できないのか」っていうふうな表情になってしまいますと、それだけで患者さんは威圧されてしまいますからね。その後の関係があまりうまくいかないかなというふうに思いますので、医療者側のほうから、ある程度診断が決まった時点で、一言「いつでもお貸ししてあげますよ」「それはできますよ」と付け加えられたら公立・私立を問わずにできるでしょうし、そして患者さんがそれを求めた場合には、実際そうなさったらいいと思うんですね。そして別な施設に行ってまったく同じ結論が出た場合には、そこで初めて患者さんはどちらかを選ぶと思うんです。そして、おそらく選ぼうとすれば、そこまで自分に対してオープンになってくださった医師を選ぶのかなっていうふうに思いますけれど。そうするとあまり障害がないように思いますけれどどうでしょうか。

西連寺: 今度はその患者さんがね、選ぶっていうか、セカンド・オピニオンになっていただく先生を探すというのも大変だろうと思うんです。

山崎: そうですね。ただ、もしセカンド・オピニオンを勧めるときに、自分と同じ関連病院の人を勧めるっていうのは患者さんにすでにプレッシャーをかけてしまう。ですから、例えば、いくつか医療施設がございますから、それは患者さんご自身に判断してもらうしかないと思うんですね。それこそまさに出会いだと思いますけれど。

西連寺: 例えば、そのときにね、山崎先生の病院はそういうことに相談に乗ってくれる病院ですよというようなことで話をしても良いものかどうかと。

山崎: それは例えば患者さんが、「ほかに相談したいんだけれど、実はよく知らないんです」と言った場合には、「こういうところもあるんじゃないですか」といった例を挙げればいいと思うんですけれども。もしそれを希望されなかったならば、やはりご自分で納得していただくためにはこちら側からいろいろ紹介したりしないほうが、セカンド・オピニオンの場合にはいいのかなって思うんですね。あくまでも患者さんの自主的な判断のほうが納得できるかなと思います。

西連寺: わかりました。

高野: どうもありがとうございました。

質疑応答

高野: ここで本日の演者の方にお残りいただきまして、引き続きフロアの皆様からの質疑応答に続けさせていただきます。質問のございます方は挙手を願いたいと思いますが、どなたかございますか?

A 氏:一番初めで恐縮ですが、70歳になります。1 年半前に大腸癌の手術をいたしまして

、経過がよろしいもんですからこうして出歩いてもおりますが、初め退院しましたあと、山崎先生のご本を拝見しまして、いずれ再発した場合には桜町病院にお世話になろうかな( 笑) と思ったんですけれども、小金井ではいろいろ家族のことを考えて遠すぎます。

それから高野先生の横浜の甦生病院に昨年お邪魔しまして、4 階までもよくご案内いただいたわけです。私は割合神経質なほうなものですから、もしも満員のときにはもう一軒どこか予備に考えておかなければいけない。( 笑) 南足柄に行ってピースハウスにお邪魔しましたら、体験入院しなさいとケースワーカーの方に勧められたんですが、1 週間も体験入院しましたら、そのまんまあの世に行ってしまう( 笑) ような。それでいまだにそちらの方にはお邪魔というか継続しておりませんけれども、いずれは横浜の甦生病院にはお世話になりたいと思っております。で高野先生に質問が二つあるんです。一つはホスピスにお邪魔するとき、お世話になるときに、リビングウィルの何か証明書っていうか、私はすべてお任せしますと、ターミナルケアの、そういうものが必要なのかどうか。必要であれば私もリビングウィルの協会などに行って早くそういう証明書をもらいたいと思います。二つめはホスピスというのは尊厳死のところなのか、安楽死なのか、これが末だによくわからない、それでその前に先生に伺いたいのは、尊厳死の定義と安楽死の定義と、あるいはそれにまつわる医療機関のものの考え方、そういうものをどうぞ簡単で結構でございますから教えていただきたい。私は安楽死と思い込んでいたんです。山崎先生の先ほどのお話を伺っても、人間の尊厳に関わる生き方であり死に方であるというんで、これは尊厳死の場なのかなあと思ったりしておるわけなんです。どうぞお願いいたします。

高野: 私は司会でございまして、あんまり出すぎるのもよくないと思いましてホスピスの専門医であられる山崎先生が折角おられるのでどうですか、山崎先生から。おそらく私とほとんど一緒だと思いますが、先生からお聞きしていただきたいと思いますが。どうぞよろしく。

山崎: 第一の質問は高野先生どうでしょうか……。

高野: そうですか。甦生病院に限っていえばリビングウィル、それは尊厳死協会の出しているリビングウィルの用紙が必要かどうかということですか?

A 氏: いわゆる私の意思がターミナルケアに反映されるにはどうしたらいいか。というのは家族がいろいろ申しましても、それが本当に本人の意思であったかどうか、この間の京都の事件が問題になりましたから、私自身の意思をどのように伝えたらよいかと思いまして。

高野: それはリビングウィルの尊厳死協会の証明書がございますね。それを持ってきてくだされば、私どもはちゃんと理解しそれをお受けします。もしそういうのがなくっても、ご自身の意思が「こうだ」ということをはっきり言ってくだされば、私たちはカルテに記載して、みんなが共有してそういうように対処いたしますから、はっきりそれを宣言してくださることが大切ではないかと思いますが。

A 氏: それは意識がはっきりある間に書面で出せということですか。

高野: それは書面で出してくださっても結構です。はっきりと口頭で言ってくださっても、私たちはカルテなりに記載しておきますので。山崎先生のところはどうでしょうか。

山崎: はい、私たちのところにお入りになる患者さんの中にも「私は日本尊厳死協会に入っています」とおっしゃる方もいらっしゃいます。ただ、リビングウィルというのは、自分の意思が表明できなくなってからの医療行為に対する希望ですから、つまりお話ができる間であれば、それはなくても患者さんと話し合いながらケアを進めていきますので、私は「必要はないです」って言います。そして、もしそのようなことがあるんであれば、今こうやって直接話し合いながら患者さんの最終的な場面での希望を聞いてカルテに記載していきます。ですからリビングウィルの有無はあまり関係がないと思います。ただし意識がないような状態になってくる場合もありますし、その場合ですとご家族にいろいろ聞きながらやるわけですから、いつ意識がなくなるかわからない場合もありますので、そういう意味では、きちんとリビングウィルがあったほうがご家族はきっと安心して患者さんの意思に沿った医療を希望できると思います。そうじゃないとずいぶんご家族も迷いますよね。ですから、それはあったほうがいいのかなと思います。

それと、安楽死と尊厳死の違いというのは我々が考えているっていうか、世界でもそうですけれども、安楽死っていうのは、その場で患者さんの命を止めてしまうことです。例えばオランダのように、安楽死は違法ではあるが、いろんな手続きさえ踏めば、そして、そのことが十分検討されて問題ないというふうに判断されれば訴追されない、起訴されないというようなところもあります。でもオランダでも違法は違法であるわけですね。ですから、そこで採られる方法っていうのは、睡眠剤・鎮静剤で眠っていただいて、その後、筋弛緩剤を使って、つまり、その場で命を止めることですね。我々の考える安楽死というのは、その場で命を止めるっていうこと、つまり、ある意味では殺人と同じような範疇に入りますけれども、そうなります。尊厳死というのは、患者さんのほうも治ることが難しいとか、あるいは病気としてかなり最後が近づいてきたときに、患者さんと相談しながら、より負担の少ない、例えば、点滴は苦痛だからもうしたくないと言った場合には点滴を減らしていくとか、痛みを取ったりすることを中心にして、より自然な最終的な場面にいけるような形が尊厳死というふうに考えています。

ですから、もし尊厳死と安楽死という形で分けるとすれば、ホスピスで患者さんたちが迎える死というのは、尊厳死という形だろうと思います。安楽死という形を取ることは、ホスピスではまずありません。肉体的苦痛を前提とした安楽死というのは、先ほども言いましたように何とかコントロールしていくことが可能ですから、その場で命を止めるようなことは決していたしません。そういうふうなことでよろしいでしょうか。

高野: どうもありがとうございました。では、そのほかの方、ぜひ質問していただきたいと思いますが。

B 氏: 私は、東京から引っ越してまいりました。それでこちらのこと、よくわからないので、神奈川県とか、あるいは横浜にあるホスピスの病棟を教えていただきたいのですけれど。私は最後はそういうところでお世話になりたいと思っております。

高野: 山崎先生ご存知ですか。

山崎:横浜と神奈川のあたりですと横浜甦生病院がございますね。あとは足柄にピースハウスというホスピスがあります。そのほか、川崎市立井田病院には一般の病棟の中に、ホスピスケアを提供するためのベッドが4 床あります。それと湘南に湘南中央病院といいましたでしょうか、ホスピスとか緩和病棟でなくっても、そういう考え方に基づいたケアを提供しようとする一般病院の医師や看護婦さんたちがおります。ただ、そういうケアを提供している病院はどこかってことは、なかなかわからない場合がありますので、施設としては、今お話ししたようなところかなって思うんですね。そのほかにもあるかも知れませんけれども、高野先生のところに事務局のある“ホスピスを考える横浜市民の会”のようなところにそういう情報は集まってきませんですか。

高野: そうですね、ありますね。市民の会の事務局にお聞きくだされば、そういう資料がございます。

山崎: それと横浜市民病院? また西連寺先生も身近なところにおります。そういうところに相談するというのはどうでしょう?

西連寺: 県立がんセンターではホスピス病棟の計画はあったんですけれども、現在、白紙の状態になってしまいましたのでありません。ただ公的な病院、大きいところにはメディカル・ケースワーカーの方がいらっしゃいますので、その辺にお聞きになればわかるかと思います。

高野: ほかにございませんか。マイクお願いします。

C 氏: 実は、今身内の者が癌で闘っているところなんですが、ある大学病院でホスピスのことをお聞きしましたら、ベッドの絶対数が非常に少ないのでとても入れないということを聞かされまして、実際そういった設備があっても、患者さんの数が多くて入れないんであれば、もう待つ時間のない患者にはあまりメリットがないんじゃないかと思うんですが、現状はその辺いかがなものなんでしょうか。患者は私の母なんですが、自宅か、あるいはホスピスで最後を迎えたいということを言っているんですけれども、大学の先生からそういったことを言われて半分希望をなくしているような状況なんです。その辺の現状と、あと実際に希望して待つ場合、どのくらい待つ時間があるのかというところをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。

高野: 山崎先生お願いいたします。

山崎: 我々のホスピスの話と、甦生病院のお話を伺ってください。我々のホスピスは20ベッドありますけれども、大体は外来を必ず通ってから入っていただくんです。外来を通るというのは、やはり患者さん、あるいはご本人と、どういうふうなホスピスケアを提供できるか、どういうことを期待されるのかということを十分に話し合ってやらないとですね、入ってこられてからギャップが大きいと患者さんのほうで失望されることがありますので、そういうことが必要かなと思っております。その外来も現在は予約制でやっています。週2 回新患の外来があって、一日3 人ほど、大体一人平均1 時間くらいの時間をかけて十分に話し合います。今は外来の予約が2 週間から3 週間くらいかかります。そこでお話し合いを通じてお互い納得できる入院という形になった場合には、あとは状況次第なんですね。数日中に入れる場合もありますけれども、2 ~3 週間待たなくてはいけないこともあります。そんなに延々と待つということではなく、非常にうまくいくと短い期間で入れることもあります。外来そのものもキャンセル待ちというか、たまたま予約してもいろいろな事情でこられない場合もありますので、その大学の先生がおっしゃったような状況ではないと思うんですね。しばしば噂話というのは一人歩きしてしまいまして、我々のホスピスも何カ月も待たなくちゃ入れないと言われていることがあるんですけれども、実際はそうではないですね。12ベッドでやっていた時代があったんです、一般病棟で。その頃には1 ヵ月も2 ヵ月も待つことがあったんですけれども、20ベッドになりましてからは1 カ月以上待つことはまずないです。いろいろなことで、ときには2 ヵ月近く待つこともありますけれど、たいていの人は2 ~3 週の間に入れることが多いですね。入院は我々自身が決めるんではないんですね。入院予約して待っている患者さんたちが何人もいらっしゃると、毎週金曜日なんですけれど入院退院検討委員会というのが開かれます。そこには医者、看護婦、ソーシャルワーカー、それからホスピス・コーディネーターの四者が参加します。そしてベッドが空いたときに、どの患者さんに入っていただくかということの検討がなされるんですね。その場合には、やはり病状が悪い方とか、症状がきつそうな方、それから在宅で頑張っていらっしゃる方など、いろんな要素が総合されて入院が決まるんです。受付順という意味ではないですね。ですから、例えば病状が安定していてまだまだ時間がありそうだとか、それは我々が判断するのではなくて、ほとんどの患者さんには必ず前院からの紹介状をいただきます。紹介状の中に書いてある時間的な長さが、例えば1 年とかの場合には少し待っていただくこともあるんですね。そういうふうな形でやっております。

C 氏: 一つ付け加えたいんですが、その紹介ということなんですが、今かかりつけの先生にそういった個人的なコネクションのようなものがない場合でも、例えば本人がこのホスピスに入りたいんだということであれば、紹介状を書いていただくとか、あるいは予約を先に入れて来たる日に備えるというようなことは可能だということなんでしょうか。

山崎: それは可能だと思います。紹介状自体はその場でなくても、例えば入院が決まってからいただくことも可能です。我々としては、その患者さんが十分納得した治療や医療を受けてきて、そして結果的に末期の状態だということがありありと確認されていないと、最初から癌になった途端にホスピスを希望する方がたまにおりまして、外来にきていろいろ話してみると、まだ十分治療ができるんじゃないかと思うこともあるんですね。そういう場合には「もう1 回よくお考えになってからのほう がいいんじゃないですか」という形で帰っていただくこともあります。ですから、ご家族もご本人も、それから医療機関も、お互いが治療を望まれても治療の限界があることの確認がなされてから我々のところに来ていただく経過をきちんと取りたいものですから、紹介状という形を取っております。

C 氏: わかりました。

高野: 最後の質問にしていただきます。

山崎: 皆さんがこれだけ参加してくださって、このなかには、ご自分がもし癌の末期になったらホスピス・ケアを受けたいと思う方もいらしゃるかも知れませんけれども、実際にはホスピス・ケアが受けられるかどうかというのは難しい場合があるわけですね。その一番の大きなネックだと私が思っていますのは、患者さんたちが、自分が末期であるということを知らなくちゃいけない、自分が末期の状態なんだということを結果として知らざるを得ないということがあるわけですね。その場合、ご家族も含めてご本人に、実はもうこれ以上治療の方法がなくって1 時間も限られているんだっていうことを伝えるのが難しい日本の医療の現状があります。ですから、皆さんが末期になってホスピスに行きたいと思っていても、説明の中では末期という説明がなかなかされない、まだ治療が可能であるとか、もう少し頑張りましょうというふうな話が続く。そうすると多くの人は、やはり悪い情報よりは良い情報を頼りたくなり、そのまま頑張ってしまう場合もあるわけですね。それで結果的にホスピスに来る機会を失ってしまうこともあるわけです。

今は年間24万人の方がガンで亡くなるわけですね。そのなかでホスピス・ケアを受けて亡くなる方、一般病院でホスピス・ケアができているところもありますが、そこは除いてホスピス施設の中で最後を迎える方というのは年間2000人くらいです。0.1%に満たない人しかホスピス・ケアを受けられていない。そうすると、当然もっとホスピスが必要だろうということになりますけれども、実際はその病気を伝えるということがネックになっていて、むしろベッドが埋まらないという状況もあるんですね。日本のホスピスは現在、緩和ケア病棟というものも含めて24施設、400 ベッドくらいしかないんですけれども、ベッドの回転率は全国平均で大体7 割くらいです。満床になっていません。我々のホスピスでも、もし20ベッドのうち8 割くらいしか患者さんがいないとしたら大きな赤字が出ますので、しばらくは頑張れても長くは頑張れないだろうと思います。経済的なバック、裏付けもないとできないですね。そのへんのところがこれからどうなっていくかということだと思います。そのへんが日本にホスピスが広がりにくいネックなのかなと思っていますけれど。もう一ついいですか。

高野: はいどうぞ。

山崎: それからホスピス・ケアに関して、例えば非常にお金がかかるんじゃないかとか思われている部分があるんですけれども、緩和ケア病棟という厚生省の基準の認可を受けているところは、すべて健康保険が適用されますので、そんなに膨大なお金がかかることはまずありません。それから健康保険を適用された患者さん方が、月に63,000円を超えると高額医療費の軽減される制度がありまして、一時的に何10万かのお金がかかったとしても、数カ月後に63,000円を超えた部分は戻って来るという制度がありますので、そんなに莫大なお金がなければできないということはないです。個人的な負担が増えるとすると個室に入った場合ですね。個室の差額料が我々のところですと15,000円かかりますので1 ヵ月いますと45万円かかります。この負担が大きいと思いますけれども、ただ、平均在院期間というのが40日弱ですから、そのへんのことも含めて、ご自分の人生の最後の時間にどのくらいの経済的な負担ができるかどうかってことですね。それから、もちろん生活保護を受けている人たちとかいろいろな方もおりますけれども、それも全部ソーシャルワーカーなどと相談して福祉的なことを使っていきますと十分可能になりますので、お金なしではホスピスを受けられないということは決してありません。

高野: それでは時間がまいりました。長い時間、皆様ありがとうございました。そしてまた演者の皆様、山崎先生、長い間ありがとうございました。これをもちまして第2 部事例報告と質疑応答を終えさせていただきます。どうもありがとうございました。

閉会挨拶

元横浜市立市民病院外科部長

ホスピスを考える横浜市民の会副会長 池田典次

ただいまご紹介にあずかりました副会長をやっております池田です。ちょっと体が不自由になってしまいまして座ったままで失礼します。今日はまた、たくさんおいでいただきまして、我々主催するものとしては非常に感激しているわけでございますが、それだけに世の中でだんだんとホスピスとかターミナルケアというのがいろいろと問題になってきた点があると思うんであります。それで、閉会の辞ではございますが、私も医者として考える会に属していますので、いささか考えたことを申し上げまして、皆さんの考えるご参考にしていただきたいと思います。こういう関心が高まったなかには、例の東海大学の件とか京都の件とかあると思うんですが、あれを見まして私も暇ですからいろいろ考えてみました。そうしますと、そこに浮かび上がってきたことは、東海大学の先生は若い新進気鋭の方らしいですし、京都の先生はある程度お年を召した非常にベテランでそんな間違いがないだろうと思うような方という、仕事はできるけれど年齢的な違いがあるお二人が何となく事件になるような結末を迎えております。これは結局どういうことかと言いますと、昔も今も医学教育にこういうターミナルケアの教育がなかったということだと思うんであります。

私は今の横浜市大の前身である横浜医科大学という大学の第1 回生なんですが、そこで昭和28年まで大体8 年間学生をやっておりまして、それからあと20年ばかり教員もやっておりましたが、その間にこういうターミナルのお話というのは講義にもありませんでしたし、特に教えてもらったこともありませんでした。そういうことが医者の教育になかったものですから、ああいう事件が起こるんじゃないかと思うんですね。結局、現在、ターミナルケアを正規に教育しているところはどこかと言いますと看護学校でありまして、私が関係しているこの県の県立の看護学校でも、年に1 回私がそこに行って講義をいたしております。ですから、看護婦さんのほうがよくご存知なんですね。それで、そこらへんに問題があるということをこれから申し上げたいんですけれども。

看護学校ではちゃんと教科書があって、ターミナルケアのターミナルステージとはいつから言うのかとかをきちんと教えるようになっています。今、WHO とか日本の厚生省からもターミナルのときに用いるべき薬の使い方とか、そういうもののマニュアルが出ておりまして、それを見てやっていきますと、まず鎮痛剤としてはアスピリンから使う、それからエンドメタシンを、つまり鎮痛抗炎症剤を使う、それから麻薬に移っていく、麻薬も弱いものからだんだん強くしていくというような、そういう階段状の与え方、投与法がみんな出ているわけですね。塩化カリ使えとか筋の弛緩剤を使えなんてことは書いてないわけです。ところがそういうのをやってしまう。それはなぜなのかというと、ターミナルケアというのがどういうものかご存知ないわけですね。ターミナルケアというのは、残された時間をQOL を考慮して最大限に人間らしく過ごさせてあげようというケアなんですけれど、そういうことがよくわかっていない。苦しそうだから命を取れば楽になるだろうという非常に単純な、これは考えてみますと日本人の発想なんですね。これは切腹の文化の継続だと思うんです。切腹をして腹が痛くて苦しんでいるときは、そばに介錯人というのがいて首を落としてしまうわけですね。そういうのがどうも陰に陽に働いているんじゃないかなあと私は思っているんです。

それでは、医者のほうはまったく教育していないかっていうとそうでもなくて、ターミナルケア教育に熱心に取り組んでいらっしゃる先生もおります。この会の世話人のなかに市大の解剖の楠教授( 前) がおりますが、この先生は基礎の先生であるにもかかわらずターミナルケアが非常に重要だと思っている人でありまして、私に市大の医学部の進学課程というか教養部で特別講演をやってくれって言われまして、2 ~3 回やったことがあるんです。行って話をしたんですけれど、何しろまだ高等学校を出たばっかりの坊やでして、まるで幼稚園で産児制限の話をしているようなもので、何にも通じないんですね。そういう方が医者の専門のことばっかし学んで出てきて、それで診療にあたる、そういう危険な可能性があるということになるわけです。これは私が医者の立場から見たのでそういう厳しい冷たい見方をしているのですが、まずそう間違っていないと思います。ただ、ここの学生たちのように1 回でも2 回でもターミナルケアに関する話を聞いてどこかに記憶してくれていれば、将来どこかで役に立つという希望はあるかも知れません。医学部のターミナルケア教育はこういう熱心な一部の先生方に頼っているだけというのが現状です。

片や看護婦さんのほうは、看護学校でちゃんと教わって覚えて出てくるわけですね。そうしますとどうなるかというと、これがいろいろ今あちこちで問題になっていると思うんですが、看護婦さんとしてはターミナルケアをちゃんとやりたいわけですね。患者の希望に応じて何とか最後の命を大事にして人間らしくと考えてあげるんですが、そこへ何にもわからない医者が出てきてガミガミっと言うわけですね。そうするとどうなるか。ターミナルケアを看護婦さんはできないんです。これは職制上、診療に関係する限り医者の言うことは看護婦さんは聞かなきゃなりませんから、どんなへっぽこな若い医者からでもガミガミって言われると従わざるを得ない。結局しわ寄せは患者さんのほうへ行くわけですね。そういう実状を私はあちこちで耳にしております。

ですから、これからは医学教育をちゃんとやらなくてはいけない。看護婦さんも、医者の指示、日本語では指示ですけれども、しじにはOrder っていう意味もありますしSupport っていう意味もありますね。その1 つが医者の側からもなされないと理想的なターミナルケアはできないと思うんですね。では、どうしたらいいかというと教養課程なんてとこでやってもダメなんです。いろいろなケースを見て本当に医者になるちょっと前、昔はインターンでしたけれど、今インターンという制度はありませんから研修医と言いますけど、その段階で誰かがびっちりと教えて、自分でもこれはいかんと思って勉強してもらうという以外にないと思うんです。そういうことが確立されない限り理想的なターミナルケアってものはできないだろうと私は今考えている次第です。ですから皆さんもそういう立場に立たれた場合に、「ああ、良い看護婦さんもいる、良い医者もいる」とお思いになるか、あるいは「良い看護婦さんはいるけど医者はいない」といろんな意見が出ると、思うんですね。そういうときに私が申し上げたことをちょっと参考に考えていただくと、「なるほど、これは日本の医学制度がいかんのだなあ」というわけになると思います。

ちょっと長くなって閉会の辞ではないんですけれどもご勘弁願いたいと思います。この会もますます隆盛になってまいるようなんですが、この次はいかなるテーマを選ぶか、これから皆で協議しまして皆さんのご要望にお応えし、お考えになることの参考になることを積み重ねていきたいと思っております。どうも本日はご苦労様でございました。

アンケート

アンケート配布総数…983名

アンケート回収総数…749名

回収率…76%

(男性78名(10.4%)女性606名(80.9%)不明65名(8.7%)合計749名)

①これまでに自分の死について、お考えになったことがありますか。

はい676名(90%)いいえ73名(10%)(男性:はい56いいえ22)(女性:はい557いいえ49)(不明:はい63いいえ2)

②家族で死について話し合われたことがありますか。

はい412名(55%)いいえ337名(45%)(男性:はい45いいえ33)(女性:はい332いいえ274)(不明:はい35いいえ30)

③回復困難なとき、死をどこで迎えたいと思われますか。

a:病院25名(3%)b:ホスピス377名(46%)c:自宅382名(47%)d:その他30名(4%)

④命が限られていると分かった場合、医療者に望むことは何ですか。(複数回答可)

a:徹底的に治療を行い、延命の可能性を見つけて欲しい。40名(3%)

b:痛みや、辛いことだけコントロールしてほしい。661名(48%)

c:精神的なケアを重視してほしい。569名(41%)

d:何も治療しないでほしい。36名(3%)

e:その他65名(5%)

⑤病名の告知をどう思われますか。

〔自分の場合〕告知して欲しい

(早期)はい698名(97%)いいえ19名(3%)

(末期)はい627名(93%)いいえ48名(7%)

〔家族の場合〕(本人に対して)告知して欲しい

(早期)はい568名(86%)いいえ91名(14%)

(末期)はい396名(66%)いいえ204名(34%)

⑥これまでホスピスをどのように理解していましたか。

a:死を待つところ。43名(5%)

b:末期癌の人が入るところ。131名(15%)

c:痛みや辛い症状をコントロールして、日常生活を送るところ。644名(74%)

d:全然知らなかった。6名(1%)

e:その他45名(5%)