![]()

![]()

Vol.2�@�@�@�@�@

Vol.2�@�@�@�@�@

���ɂ́A��������܂��B

����ȊO���a�C���l�X�ɂ�

���@�ł���z�X�s�X�閲������܂��B

�@�z�|�� > Web�u�����j���| > �z�X�s�X�ƔF�m��Vol.2

�ɔ\�@���V�i���̂��@����Ă�j

| �v���t�B�[�� �P�X�S�W�N���@��t �����w��w�����ƁE�������b���ȑ�w��w�@���� �s���a�@�O�Ȉ㒷�E�����a�@���@���E�a�@���ȂǗ�C |

| 2019�N 8�� 3���@�S���[�������̂��߂̍����t�́uKYT�v �@ |

| 2020�N 2�� 1���@�A����Ԃ̐l������ׂ�o���� �@ |

| 2020�N 8�� 1���@�X�e���C�h�܂͖��� �@ |

| 2021�N 2�� 1���@������2021�N �O����������ɓ���@���ȕϊv �@ |

| 2021�N 8��11���@�Ƒ��̍߈��� |

| 2022�N 2��21���@���̊��҂���A����D���ł� |

| 2022�N 8�� 1���@�ǂ��v���o��� |

| 2023�N 2�� 1���@��Â̓A�[�g |

| 2023�N 8�� 1���@�H�ׂ邱�Ƃ͐����邱�� |

| 2024�N 2�� 1���@�F�m�ǂ̃z�X�s�X�P�A |

2019�N8��3���@�S���[�������̂��߂̍����t�́uKYT�v ![]()

������������������������

���o���f�B�J��Online�ɘA�ڂ��ꂽ�A�ɔ\���V�ɑ����ދL�����A�f�ڂ��܂��B

������������������������

���d�x�̔F�m�NJ��҂�f��Ƃ������Ɓ��@2018/3/8

�@�S���[�������̂��߂̍����t�́uKYT�v

�@�C���V�f���g���|�[�g�ƑΏ��@�����̌J��Ԃ�����

�@�S���[�������̂��߂ɃX�^�b�t�����킵�Ă��鍇���t���uKYT�v�\�\�B�F�m�ǐ��a�@�œ��X�A���Ȉ�Ƃ��ĔF�m�ǂ̐f�Âɓ�����ɔ\���V���́A�댯�\�m�g���[�j���O�iKYT�j�������u�S���[���v�̌��ߎ肾�ƒf�����܂��B

�@�Ⴆ�A���҂��a�����Ŏ���Ԉ֎q�ɏ�낤�Ƃ��ē]�|���邱�Ƃ�����܂��B����Ȃ��Ə��Ȃ��ꍇ�́A�X�^�b�t�����̓s�x�A����܂��B�ł��������K�v�Ȑl�́A�]�|���܂���B�����ŎԈ֎q������悤�Ȑl�ɁA�]�|�̃��X�N������킯�ł��B

�@�X�^�b�t���S���̕a���ɒ���t���Č���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�����ł̓]�|�����S�ɖh�����Ƃ͂ł��܂���B�����������Ȃ�A���҂��g�ł͈ړ��ł��Ȃ�����A�܂�g�̍S�������邩�A���邢�͖ڂ̓͂��Ƃ���Ƀx�b�h��u���Č���邵������܂���B���@�ł͍S���[�����f���Ă��܂�����A���R�A��҂̑Ή������H���Ă��܂��B�܂�A�X�^�b�t�̐������Ȃ��Ȃ��ԑтł́A�]�|���X�N�̂���l���i�[�X�Z���^�[�߂��̕a���Ɉڂ�����A���ɂ̓X�e�[�V�����ׂ̋}������Î���A�܂�ɂ́A�ڂ̑O�ɂ���z�[���Ƀx�b�h��u�����肵�Č����̂ł��B

�@���������Ή������ʂɂł���悤�ɂȂ����̂ɂ́A���R������܂��B����1��KYT�i�댯�\�m�g���[�j���O�j�]���ł��B

�@���@�ł͑����i�K����A�]�|�Ȃǂ̈�Î��̖h�~��Ƃ��āAKYT�]���Ƃ�����@��������Ă��܂��B�Y�ƊE�ŊJ�����ꂽKYT�]������ÊE�ł����p�ł���悤�ɉ��ς����u���KYT�]���v�ł��B����́A��Î��̂����������A���҂���Ɉ��S�ň��S�Ȉ�Â�ł��������邽�߂ɑg�ݗ��Ă��Ă��܂��B

�@�@���Ŏ��{���Ă���KYT�]���͂���ȋ�ł��B

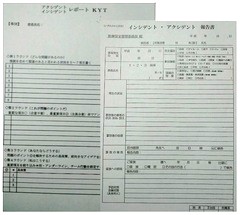

�@�܂�����o�����i�C���V�f���g�j�������������ɁA���̏�ɋ����킹���X�^�b�t���A���Ԃ�ꏊ�A�o�����̗l�q�Ȃǂ��L�ڂ��������o���܂��B�������ɁA�X�^�b�t�������J���t�@�����X�����āu�C���V�f���g���|�[�gKYT�v�������܂��i�}�j�B

�@�C���V�f���g���|�[�gKYT�́A�ȉ���4�̃��E���h����\������܂��B

�@��1���E���h�́A�u�ǂ�Ȗ�肪���邩�v�Ƃ����e�[�}�ŁA���̏o�����Ɋւ�����_��o���A�C�Â��܂܂ɑS�Ă��L���܂��B

�@��2���E���h�́A�u���ꂪ���̃|�C���g���v�Ƃ����e�[�}�ŁA��1���E���h�ŋ��������_����A���d�v�Ǝv������̂��i�荞��ł����܂��B

�@��3���E���h�́A�u���Ȃ��Ȃ�ǂ�����v�Ƃ����e�[�}�ł����A���e�����̑�4���E���h�Əd������_�������A���@�ł͏ȗ����Ă��܂��B

�@���̑�4���E���h�ł́A�u���͂�������v�Ƒ肵�āA�o�����ɑ���Ώ��@�������Ă����̂ł��B

�s���҂���̓]�|�����������ꍇ�̑Ή��Ƃ́t

�@��̓I�ɂ݂Ă����܂��傤�B

�@�Ⴆ�A���҂���̓]�|�����������Ƃ��܂��B��1���E���h�ł́A���_�Ǝv����S�Ă��L���܂��B����ƁA�u���̊��҂���Ɋւ���Ă��āA����肪�蔖�ɂȂ����v��u�ˑR�����o�����̂Œǂ����Ȃ������v�A���邢�́u�X�^�b�t�Ԃ̘A�g�s���ŁA����肷��X�^�b�t�������Ȃ������v�Ȃǂ�������܂��B1�̏o�����ɑ��āA��������10���ڂقǂ��������Ă����܂��B

�@��2���E���h�ł́A���̂����d�v�ƍl��������_���قǂɍi�荞�݂܂��B�����āA��4���E���h�ł́A�i�荞���_�ւ̑Ώ��@���l���܂��B���̏ꍇ�́A�u�����͕K�������ōs���v�u�ˑR�����\���̍������҂���ɂ́A�Ȃ�ׂ��X�^�b�t�̎�̓͂��ꏊ�ɋ��Ă��炤�v�u�X�^�b�t��������𗣂��Ƃ��́A���̃X�^�b�t�ɐ����|���Ď����̑���𗧂Ă�v�Ȃǂ��Ώ��@�ƂȂ�܂��B

�@�a�@�S�̂Ƃ��ẮA���������X�̃C���V�f���g���|�[�gKYT�Ƃ��̕]�����e�a���t�����܂Ƃ߂āA�����J������È��S�Ǘ��ψ���ŕ��A���L���Ă��܂��B

�@�Ώ��@�����H���Ă�����Ɏ��̂��N����Ƃ��́AKYT�]�������čs���A�Ώ��@�̌����}���Ă��܂��B

�@���́AKYT�]���̈�Î��̖h�~���ʂ͐��Ȃ��̂�����Ǝv���Ă��܂��B���ۂɓ]�|�ɂ�鍜�܂Ȃǂ́A���@�Ɠ��l�̔F�m�ǐ��a�@�Ɣ�ׂāA���@�͊i�i�ɏ��Ȃ��̂ł��B

�@���_�ƌ����A���Ȃ��炸���ԂƘJ�͂��K�v�ɂȂ�Ƃ����_�ł��傤���B���܂ɋN����l�X�ȏo�����ɂ��āA�ǂ̂悤�ɋL�ڂ��Ă��������肪�����炸�A�����҂͎l�ꔪ�ꂵ�Ă��܂��B���̓w�͂ɂ͓���������܂��B

�@�ł��A���������w�͂��ςݏd�Ȃ邱�ƂŁA�l�X�ȏo�����ɑ���Ώ��@���~�ς���Ă����܂��B���@�Ŕ����������_�́A�قڏo�s��������������܂��B�a�@�Ƃ��āA�ǂ�Ȗ��ɑ��Ă��Ώ��ł���͂������ƌ����܂��B

�@�u�S���[���v���f���铖�@�ł́A���̎����̂��߂̓w�͂����X�����Ă��܂��B

�@�����g�͂���KYT�]�������Ă��āA�ȑO����{�œǂo�X��Ђ̈��S�^�]����̂��Ƃ��v���o���܂��B�o�X���̂��������č�������Ђ��A���̖h�~�̑�����܂����B��Ђ�2�ʂ�̕��@�����{���܂����B

�@1�́A���鋳��@�ւɐ��u�t���˗����A���S�^�]�̍u�`�����Ă��炢�܂����B����1�́A�E���݂�Ȃ��O���[�v�ɕ�����āA�ǂ������玖�̂�h����̂����c�_���A������������Ō����Ă������̂ł��B

�@�ǂ��炪�A���ʂ��������Ǝv���܂����H�@��҂̎��������ő��������ق����f�R���ʂ����������̂ł��B���������ōl���Č��߂����Ƃ́A�K����낤�Ƃ����ӎ�������������ł��B���u�t�ɂ��u�`�ł́A�����̖��Ƃ���ӎ������܂炸�ɏI������̂ł����B

�@KYT�]���́A���̓��e���̂ɈӖ�������܂����A����ɏd�v�Ȃ̂́A���̃v���Z�X�ł��B���������ōl���A����l����Ƃ����v���Z�X���厖�ŁA���ꂪ�悢���ʂ�ł���Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�@���̃V���[�Y���I����ɂ������āA�ꌾ�\���グ�����Ǝv���܂��B�u�ɘa�P�A�́A�S�Ă̕a�C�̏I�����A���邢�͂����Ɗg�傷��A�l���̏I�����ɂ͕K���K�v�ƂȂ�v�ƁA���͎v���܂��B1��ڂŎ��́A�F�m�ǂ̃z�X�s�X��ڎw���Ă���Ə����܂����B����܂��܂��A�F�m�ǂ̊��҂���͑����Ă����܂��B�F�m�ǃz�X�s�X�̕��y�́A�Ŕ��̋}���Ƃ������Ƃ����������Ă��������A���т̌��t�Ƃ������Ǝv���܂��B

2020�N2��1���@�A����Ԃ̐l������ׂ�o���� ![]()

�@�������Ƃ��N�����̂ł��B�A����Ԃ̐l������ׂ�o�����̂ł��B

�@T�����80�̓Ɛg�����ł����B�Ⴂ���͓��{���x�̋��t������Ă��܂����B

�@���̖Y�ꂪ�n�܂����̂�15�N�O�ŁA�����̐��a�@�ŃA���c�n�C�}�[�^�F�m��AD�Ɛf�f����A

������̎��Â��Ă��܂����B

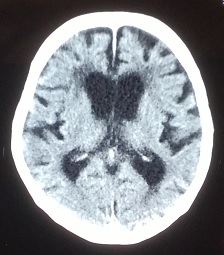

�@�a�@�ɒʉ@���Ȃ���w���p�[�̎x�����ēƋ������𑱂��Ă��܂������A�˔@�A�S�s�S���N�����ē��@�ƂȂ�܂����B�܂��Ȃ��S�s�S�͌y�����މ@�����o�܂������A ��l��炵�͖����Ȃ��߁A���@�ɏЉ���@�ƂȂ����̂ł��B �i�}1�j

�@�@�@�}1 ����CT

�@���@���́A���s��H���͎��͂łł��A�R�~���j�P�[�V���������ʂɎ��Ă��܂����B

�@�₪�ĕa��͐i�s���A4�N��ɂ͊��S�ȐQ�������ԂƂȂ�܂����B�Ăт����ɑ��Ĕ���͑S���Ȃ��A�킸���Ɍ��߂�A�����A�݂��ׂ�Ă��ǂ̈ӎ���ԁA������A����ԂƂȂ����̂ł��B�H���͑S��ŐH�ׂ��Ă��܂����B

�@����Ȓ��A���鎞�i1��10���j�ˑR�A�Ѓ}�q�������ɋ߂��ӎ���Q���N�����܂����B

�@�C���V�������i���A�a�̎��Áj�����˂��Ă��܂������A������159mg/dl�ŁA�ጌ���ɂ�鍨���ł͂���܂���B����CT���B��A�o���̖������Ƃ���]�[�ǂƐf�f���܂����B

�@���ǃ��[�g���m�ۂ��A�|�^�R�[��R�����C���ɁA �O���Z�I�[��200ml�{�V�`�R����500mg�{�\���R�[�e�t200mg��_�H�Ò����܂����B

�@�����ӎ��͉��܂������A�_�f�O�a�x(SpO2)������2���b�g���̎_�f���^����80%�ƒቺ���܂����B

�@���������g�Q����������A �}���S�s�S�����������Ɛf�f���܂����B���A��i���V�b�N�X�j�̐Ò��A�t�����h���e�[�v�i �Ɏ_�C�\�\���r�h�\�t�܁j40mg�\�t�̒lj����Â��s���A2����ɂ�SpO2��94%�ȏ�i����2���b�g���̎_�f���^���Łj�ɉ��P���܂����B

�@������1�T�Ԍ�ɂ͑�ނˑS�g��Ԃ����������A �����@�\�͗ǍD�ł����̂ŁA

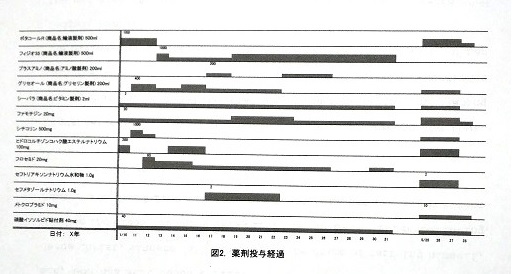

1��19���Ɍo���ێ���J�n�����̂ł��B�i�}2�j

�@�����܂ł́A�]�[�ǂ�S�s�S�̕��ʂ̌o�߂ł��B

�@�Ƃ��낪�ł��B

�@���ꂩ��2�J���قǂ����āA�������Ƃ��N�����̂ł��B

�@�]�[�ǂ��N�������O�́A�Ăт����ɑ��Ĕ��ꂪ�S�����������̂��A�Ȃ�ƁI�b���n�߂��̂ł��B

�@���̗�������n��I�ɏ����Ă݂܂��B

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

1��10���@�Ѓ}�q�������ɋ߂��ӎ���Q���N�������B

3��5���@�uT����v�̌Ăт����ɁA �u�͂��v�ƕԎ��������B

3��15���@�b��������ƁA �ǂ���Ȃ��班��������B

4��13���@�����ŃR�b�v�������Đ������ށB

4��27���@�u�I���c�H�ׂ��́H�v�ƕ����ƁA�u����A �����ŐH�ׂ��v�Ə��ĕԎ�������B

5��25���@�Ăшӎ���Q���N�������̂ŁA ����Ƃقړ������e�̎��Â�4���Ԏ{�s�����B�i�}2�j

5��30���@�u���O�́H�v�ƕ����ƁA �t���l�[���Ő������������B

6��19���@�X�^�b�t�Ƃ�������ɁA �́u���������v������ʼn̂��Ă����B�����Đ�q����n���Ǝ����ŐU���Ă����B

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�@�����܂ł���ƁA���Ƃ��邲�ƂɁA�uT������Ȃ��ƌ������v�ƃi�[�X�������Ď��ɕ��Ă���܂����B

�@�Ȃ�ƁI�A����Ԃ̐l���A����Łu���������v���̂����̂ł��B���{���x�̋��t������Ă������Ȃ̂ŁA�͓̂̉̂��ɂ�������c���Ă����̂ł��傤�B���ɁA�u���R���v����������ł��܂����B

�@���͊������Ȃ��āA�^�u���b�g�ɏ��a�̉̂��_�E�����[�h���āA���������ŕ������܂����B

�@���܂�ɔM�S�Ȃ̂ŁA

�u�搶�́AT����ɗ����Ă�v

�@�X�^�b�t�͂����Ԃ₢�Ă��܂����B

�@���̌�A ���ɂ���ċN���͂�����̂́A �����悤�ȏ�Ԃ������܂����B

�@�������A �����̐Q�������Ԃ̂��ߗ������͍S�k���������Ă��āA �������ׂĂɉ���K�v�ł����B

�@�₪�č��M���A�H�����ǂ�3��N�����A�S�g�̐�����������܂����B������8��23���ɖS���Ȃ����̂ł��B

�@�A����Ԃ̐l���b���o�����̂͒P�Ȃ���R���A�͂��܂��_�̂������炩�B

�@��e�\�}�̏o���ł��B

�@�S���b���Ȃ������l���b���o���̂����āA���Ö�ɉ�������ȂƎ��͂ɂ�̂ł��B

�@T����ɓ��^������ׂĂ݂�ƁA��t��R���܁A�r�^�~���܂��܂߂āA13��ނ���܂����B

�@����ɕۊnjɂɍs���ăJ���e�ׂ܂����B���a�@�̓��@���҂ʼnߋ��ɔ]�[�ǂ��N�������l�ׂĂ݂��̂ł��B����� 20�l�]��̊��҂����܂����B

�@���̎��̎��Ö@�������o���Ă݂�ƁA�O���Z�I�[���A�V�`�R�����݂̂̓��^�ŁA�\���R�[�e�t�i�X�e���C�h�܁j�𓊗^������͂���܂���B

�@�����ŁA13��ނ̖�̂����ł��A�O���Z�I�[���A�V�`�R�����A�\���R�[�e�t��3�܂ɒ��ڂ��A����Ȍ�A�����悤�Ȉӎ���Q�������������҂���ɁA����3���Â��s���Ă݂��̂ł��B

�@10�l�߂����҂���ɓ��^���܂������A��l�������đS�Ă̐l�ɁA����@�\�i�b���@�\�j�ɉ��P�������܂����B���ʂ������Ȃ��������̈�l�́A���ǂ���13�N�̎�N��AD�̊��҂���ŁA���S�ȐA����Ԃ̐l�ł����B

�@�������߂�a�@�̊��҂���́A�������d�x�̔F�m�ǂł��B�Ȃ̂Ŏ��Ì��ʂ̔���ɂ͓�a���܂��B

�@�Ƃ����̂��A�d�x�̔F�m�NJ��҂��]�[�ǂ���������ƁA���ꎩ�̂��v�����ɂȂ��Ă��܂�����ł��B�悵��~���ł��Ă��A�����ɏd�����ǂ��c��A�p�l�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����X����̂ł��B

�@�y�ǂ̔F�m�NJ��҂���ɂ����̖�ܓ��^���s���A�����Ƃ͂����肵�����ʂ��o��Ɗ��҂��Ă��܂��B

�@�������F�m�ǂɗL���Ȏ��Ö@���Ȃ�����ɂ����āA�őO���ɂ���a�@�ɂƂ��ẮA���̎��̌o���͘N��ɂȂ邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B

2020�N8��1���@�X�e���C�h�܂͖��� ![]()

�@����6���ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�́A�V�^�R���i�̏d�Ċ��҂�3����1���A�X�e���C�h�܁u�f�L�T���^�]���v�̓��^�ɂ��~�����ꂽ�Ɣ��\���܂����B

�@���̓X�e���C�h�܂����ÂɈ��p���Ă��܂��B�����ŏ��X���I�ɂȂ�܂����A�X�e���C�h�܂̎g�p�o���������Ă݂܂��B

�@������t�ɂȂ���1970�N��́A�X�e���C�h�܂����܂�ɔėp���ꂽ���߁A����p�A�Ⴆ�������A�Ɖu�ቺ�Ȃǂ���莋����A���ՂȂ��̎g�p�Ɍx�����炳�ꂽ����ł��B

�@��y����A�X�e���C�h�܂̊댯�����������ς�������ꂽ���߂ɁA�X�e���C�h�܋��ۂ̎��Êς����͎����Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�Տ��ł��̗D�ꂽ���ʂ��o�����邽�тɁA��R�͂Ȃ��Ȃ��Ă����܂����B

�@����������Ă݂܂��B

�@�z�X�s�X��Â�����Ă������̎��ł��B�~�}�ŗ��@�����m���̕�(�I����������)���A�X�e���C�h�܁i�����f����2mg�j�ƃ����q�l��牺���˂��������Ԍ�ɁA�j�R�j�R���ă��W�I���Ă���p�ɂ͋������܂����B

�@�]���^��(���M�ƈӎ���Q)�̊��҂���́A���t�����̌��ʂ̏o��O�ɁA�R�������ƃ\���R�[�e�t(�X�e���C�h��)500mg�̐Ò����s���A�����A�ӎ��͐���ɂȂ��Ă��܂����B

�@���x�̔F�m��Q�̂��邨�����x���œ��@���A�R�������ɃX�e���C�h�������Ď��Â��܂����B�x���͂�������A1�J���قǂ������A�F�m��Q�͑S�������Ă��܂��܂����B

�@���̑��ɂ�������Ȃ����҂���ɃX�e���C�h�܂��g���܂������A�قƂ�ǂ̐l���f���炵�����ʂ������܂����B���̕a�@�ł��A100�l�ȏ�̍���҂Ɏg���܂������A���ʂ͂����Ă�����p�͑S�������܂���ł����B

�@���N�̌o����ʂ��āA���͂��̌��ʂɂ����̖@�������邱�ƂɋC�t���܂����B

�@�X�e���C�h�܂͎g���n�߂�3��������A���҂ɉ��炩�̔������o�܂��B�@�������قƂ�nj����Ȃ��ꍇ�́A���̂܂ܑ��X�i1�T�Ԉʁj���Ɏ���܂��B�A�������ꎞ�I�ɂ͌����邪�A�ł���Ƃ����Ɍ�������ꍇ�́A���͂̋N�����J��Ԃ��Đ��J����Ɏ��Ɏ���܂��B�B�����������Ԃ�ǍD�ł݂�݂邤���ɉ���ꍇ�́A�I�����Ă����͂������S�ɕa�C�͎������܂��B�i��(����)�g���̗l�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���u�X�e���C�h�̑��̖@���v�Ɩ����j

�@���̖@���ɓ���Ă����ƁA�a�C�̗\�オ��ނː����ł��A�Ƒ��ɕa����������鎞�A��ϖ𗧂��܂��B

�@�X�e���C�h�܂́A�����ł����u�B�����v�̂悤�Ȃ��̂ł��B���Ɏ藧�Ă̂Ȃ����ɂ́A�g���Ă݂��邱�Ƃ������߂��܂��B

�@���̎g�������ȋL���܂��B

�@��Ԃ̓K���́A�x���Ȃǂ�39��C�ȏ�̍��M���o�Ĕs���ǂ��v�킹�鎞�ł��B�R�������̓_�H�{�g���̒��ɁA�\���R�[�e�t200mg������3���ԘA�����܂��B���̌�100mg�Ɍ��炵��2�`3���s��1�T�Ԗ����ŏI�����܂��B���̍ۂɂ�H2�u���b�J�[(�t�@���`�W��)���Ɏg�p���܂��B���ŋߏd�ǔx���̊��҂���ɁA�u�T��3�N�[�����^�����������܂����B����p�͑S������܂���ł����B

�@

�NjL�F�I�������҂̊ɘa�P�A�ɂ́A�����f����2mg���o�����^�܂��͓_�H���˂��܂��B���ӊ������H�~���o�܂��B��ɂɂ̓t�F���g�X�e�[�v(�t�F���^�j��)�p���܂��B

�@�������ӂ��Ă��镛��p�������Ă݂܂��B

�@�����F�X�e���C�h�܂͋�����p������A���ꂪ���C�Â������āA���̂̉𑁂߂Ă���Ǝ��͎v���܂��B

�A�������F���A�a�A�ϓ��\��Q�̂���l�͓��ɗv���ӂł��B���͌�����400������C���V�������g�p���l�����Ă��܂��B

�B�ݒ�ᇁF�X�e���C�h�܂��g�p���Ă���ƃX�e���C�h��ᇂ��ł��Ă��܂��BH2�u���b�J�[��K�����p���܂��B

�C�Ɖu�}���F�p���X�Ö@�̂悤�ɍ��e�ʂ̃X�e���C�h�܂��g���ƁA1�T�ԂŃ����p�����������A�Պ����ƂȂ�܂��B1�N�[����1�T�Ԗ����ŏI�����܂��B

�����r

![]()

2021�N2��1���@������2021�N �O����������ɓ���@���ȕϊv

�@���N2021�N�́A�V�^�R���i�ɑ��鐢�E����̂��߂ɁA�����A�o�ρA����A��ÁA�Ȃǂ��傫���ω����Ă����܂��B

�@���͂����̌��ۂ́A���E�����V�����ς�낤�Ƃ��Ă���Y�݂̋ꂵ�݂��Ǝv���Ă��܂��B�����Ƒ�ςȂ��Ƃ�����N���Ă��邩������܂���B

�@�����������O���̐��E�̕ω��ɑ��Ĉ���J���邱�ƂȂ��A�����̓����̐��E�����߂悤�Ɠw�͂��Ă��܂��B�R���i�Ђ̃X�e�C�z�[��������������ƂɁA���_�C�{�A(1)�ґz��(2)�S�̃u���b�N�����ɗ��ł��܂��B

�i1�j�ґz�@����́A4�͕s�v�c�n��D��<25-0>�w�ґz�̂����߁x�ɏ����܂������A���M�C�����čČf���܂��B

�@�X�g���X�����܂�Ɣ]�ɂ���G���̂��ߏ蔽�����A�����_�o�n��������������ԂɂȂ�܂��B���̌��ʁA�S�g�Ƃ��ɔ敾���A�X�g���X���̂��a�Ȃǂɜ늳���₷���Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@�G���̂��ߏ蔽�����Ȃ����߂ɍ������ł���Ώ��@������3�グ���Ă��܂��B

�@����I�ȉ^��

�A�R�[�s���O�F���������N���N����X�g���X�Ώ��@�������Ďg���B��7���~����������H�Ƃ����̂�����B

�B�ґz

�@�n�[�o�[�h��w�ł̎����ł́A�ґz�v���O�������n�߂�8�T�Ԍ�ɁA�g�̂̕s��35%�A�S�̕s��40%�̉��P�����A�]��MRI�����ŁA�G���̂�5%�k���ƊC�n��5%���傪�F�߂��܂����B

�@����ɍŋ߁A�ґz�A���K�A�C���ȂǂɁA���ǂ�}��������ʂ�����Ƃ����������ʂ��o�Ă��܂��B

�@���͔F�m�Ǘ\�h�ɖ��������ґz�����Ă��܂��B

�@�I�[�\�h�b�N�X���ґz�̂����͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B

1.�Â��ȏꏊ�Ŋy�ɍ��� 2.�ڂ���Ĉӎ����ċz�Ɍ����� 3.�����������v������������������Ƃ��납��ςĂ݂� 4.�����l���Ȃ��悤�ɂ���

�@���Ǝ����ґz�@���Љ�܂��B

�@�p���F�p���͎��R�B�����b�N�X�ł���p���������ł��傤�B���͐Q�]��ł��܂��B

�A���F���邳�A���A���g�A���ԂȂǁA�X�g���X�̖������ł��܂��B

�B�ċz�F��{�I�ɂ́A�@�ŋz���Č��œf���Ƃ����Ă��܂����A���₷���ċz�@�ō\���܂���B�f������܂ł������f���܂��B

�C�菇�F

1)�ڂ��ނ�Ɩڂ̑O2���[�g�����炢�̂Ƃ���ɖؖڒ��̃X�N���[�����o�����܂��B���������Ȃ��l�́A�Â����쉺���ɋu�̗l�ȍ����e�����邱�ƂɋC�t���Ă��������B

2)������ڂ���ƒ��߂܂��B

3)�ċz�Ɉӎ��������Ă�����萔���A����f���o�������ɁA�u���[���v�u�Ɂ[�v�c�c�ƃJ�E���g���܂��B�i����𐔑��ςƂ����j

4)�G�O���o�Ă������Ă��������Đ[�ǂ��͂��܂���B

5)���̂܂ܒ��߂Ă���ƁA�����ɂڂ��肵�����i������܂��B�Ⴆ�Η[���ɉf����_�A�V���̎R�X�A�g�łC�݂Ȃǂ̕��i�ł��B

6)����߂Ċy���݂܂��B���ɂ́A�u�Y��ȎR�X�������܂��B�ǂ��̎R�ł��傤���v�ȂǂƉ�����܂��B

7)5���قǒ��߂Ă���ƁA�F�≩�F�̒O���������Ă��܂��B�i�O���Ƃ͕�Ō�������̂��ƂŁA�C���p��j

�O��

8)�O�������炭���߂Ă���ƁA���ꂪ���ɕς��܂��B���͎���̒��ōL��������k��A���邢�͐����ԉ̂悤�ɖ�����肵�܂��B���͂��̐����Ɍ�肩���A����ɂ��ꂪ�F��ƂȂ�܂��B

����

�@

9)������ґz�̏I���_�Ƃ��Ă��܂��B�S�o��20�����炢�ł��B

���ґz�̕��@�ɂ��ẮA�u�V��̒�� https://arcangel.jp/spiritual/meditation-and-prayer/way-of-meditation/ �v ����ώQ�l�ɂȂ�܂��B

�i2�j�S�̃u���b�N����

�@�S�̃u���b�N�����Ƃ́A�������g�̐�����W�Q���Ă���s���E�S�z�E���|�Ȃǂ̐S�I�ȃu���b�N���������邱�Ƃ������܂��B

�@�������肽���Ǝv�������ɁA�����łȂ����̎�����ς��Ă������@�ł��B

�@�S���w�Ɂu�����P���@�v�Ƃ������@������܂����A����̊ȕւȕ��@�ł��B

�@�����P���@�͎�Z�����G�ŁA���Ԃ�30�����炢������܂��B�i(�O�ցO)��3��<21-1>�ȁi�����j����3 �����P���@ ���Q�Ƃ��Ă��������j

�@�ł��ȒP�ȕ��@�́A�C���[�W�ŁA�����̓V��ɕt���Ă���d��������������@�ł��B�ς������Ǝv���������C���[�W���č��t���Ă���d�����O���A������S�~���Ɏ̂Ă܂��B�����Ă������肽���Ǝv���������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��܂��B���ꂾ���ł��B�ς����������ɋC�t�����тɁA����������s���܂��B 1�����炢�łł��܂��B

�@��̗���グ�܂��B���l�̖ڂ��C�ɂ������鎩�������ŕς������Ǝv������A���̎��̎������C���[�W���܂��B�Ⴆ�Α̒����ڋʂ���̎����̎p�ł��B�����ēV��̓d�����O���S�~���Ɏ̂Ă܂��B���̌�ɂ�����C�ɂ��Ȃ��������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��A�P���̂��C���[�W���܂��B�C���[�W�͎����ŕ`������̂Ȃ牽�ł����܂��܂���B ��������ƃC���[�W����̂������̔錍�ł��B

�@��̗���グ�܂��B���l�̖ڂ��C�ɂ������鎩�������ŕς������Ǝv������A���̎��̎������C���[�W���܂��B�Ⴆ�Α̒����ڋʂ���̎����̎p�ł��B�����ēV��̓d�����O���S�~���Ɏ̂Ă܂��B���̌�ɂ�����C�ɂ��Ȃ��������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��A�P���̂��C���[�W���܂��B�C���[�W�͎����ŕ`������̂Ȃ牽�ł����܂��܂���B ��������ƃC���[�W����̂������̔錍�ł��B�@����͂ǂ�Ȃ��Ƃɂ����p�ł��܂��B�����Ǝv�����i�A���Ȏv���o�A����鎩���A������Ă��鎩���ȂǁA�ς��������̂Ȃ牽�ł��I�[�P�[�ł��B �������ȒP�Ȋ��ɂ͌��ʂ�����܂��B�����Ă݂Ă��������B

�@���͂��̊ȒP�ȕ��@�ɉ����āA�����Ƃ������v���ɂ́A �C���𗘗p���Ă��܂��B

�@�ς������Ǝv�����������ꂽ��A��̂Ђ�̟����Ō㓪���ӂ�Ɋ����鎩���́u���v�̉�i�����܂�j����ł��ݏo���āA������S�~���Ɏ̂Ă܂��B

�@�������肽���������C���[�W���Ď�̂Ђ�ɐV�������𗭂߂āA���̐V���������㓪���ɕ��荞��ł��܂��B

�@����ɋ����v���̎��́A(1)�ɏ������ґz���̐����̋F��ŏ��������Ă��܂��B

�@�܂�����Ƀg���E�}�̂悤�ȋ����v���́A���{�h�N�^�[������Ă���悤�ɁA�l�`�Ɏ��̟���]�ʂ��āA�����V���C���ł���������Ŗ����Ă��܂��B����͐����������Ȃ�܂��̂ŁA���{Dr���̓V���C���i�Ă������j�@HP�ihttp://tenshikikou.from.tv/index.html�j�@���Q�Ƃ��Ă��������B

2021�N8��11���@�Ƒ��̍߈���

�w�l�̈ꐶ�͏d�ׂ��ĉ��������s�������Ƃ��x

�@����͓���ƍN�̈�P�ł��B

�@���ׂĂ̐l���A���ꂼ��̐l���̉ۑ�i�d�ׁj��w�����Đ����Ă��܂��B

�@�a�@�ł͂�������̊��҂���A���̉Ƒ��Əo��܂��B

�@���͊��҂���̉ۑ���Ƃ��ɔw�����āA���̐l�������������ďグ��ꂽ��ƔO���Ȃ���A�a�@�̓��X���߂����܂��B

�@������A85�̔F�m�ǂ̏�������T�����@���܂����B

�@�F�m�ǂ͒����x�ŁA�s���_�o�ǂɋ߂��a��ł����B

�@�a�@�̃��[���ŁA���@����2�T�Ԃ��o�ƁA���҂���̓��@�����̗l�q���L�[�p�[�\���ɘb���܂��B

�@�L�[�p�[�\����50�̖�����ł����B

�@�a������̓i�[�X�Z���^�[�̈�p�ɂ���f�@�p�f�X�N�̑O�ōs���܂��B

�@�L�[�p�[�\���̖��������Ă��܂����B

�@���@���������ł��������Â��\��ł��B

�@���@�������̌��ʂ���@��̐����̗l�q����ʂ�������܂����B

�u����������͂���܂��v

�@�������������ƁA������͂����ނ�Ɍ��n�߂܂����B

�u�{���͎��������Ŋł�ׂ��Ȃ̂ɁA�a�@�ɓ���Ă��܂����c�c�B�����߈����̂悤�Ȃ��̂������܂��c�c�v

�@�g�̏�b�������ɂ��\����Ȃ������ɘb����܂��B

�@������͊���T����̗{���ł����B

�@���������ɗ��e�Ǝ��ʂ��AT����̗{���Ƃ��Ĉ�Ă�ꂽ�̂ł��B

�@T����80�ɂȂ�܂ł́A������͂�������ɕ�炵�Ėʓ|���݂Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�F�m�ǂ�����Ђǂ��Ȃ�A�����Ă��鎩���ł͐��b���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��āA���̕a�@�ɓ��@�����邱�ƂɂȂ����̂ł��B

�@����ō߈����������Ă����̂ł��B����͓��̖{�l�łȂ��Ă͕�����Ȃ��A���G�ȐS���Ȃ̂ł��B

�@��ʂ�b���ꖺ���ڂ𗎂Ƃ������̎��A�ӂƎ����z�[���ɖڂ����ƁA�ޏ��̌��z���ɁA���傤��T����i���ꂳ��j���e�[�u���̒��Ԃ������l�Ə��Ȃ���b���Ă���̂������܂����B

�@���͂�����w�����āA

�u�������������������I�v

�@������͌���U��ނ��A���炭�z�[���̂��ꂳ������߂Ă��܂����B

�@���͂����Ō����܂����B

�u����ȂɊy�������ɏΊ�Řb���Ă���̂ł���B�悭�����ɂȂ��Ă��������B���Ȃ��͑f���炵�����蕨�����ꂳ��ɏグ���̂ł���v

�@������͂��܂��ĕ����Ă��܂����B

�u�߈����ȂǏ��������K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�t�ɂ���Ȃɂ������Ƃ����Ă������Ǝ�����J�߂Ă����Ă��������v

�@���̌��t�������I��鍠�ɁA������̊���������ς��̂�������܂����B

�@�Â��\������a�炬�A���₩�Ȋ�ɂȂ����̂ł��B

�u���肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ�����낵�����肢���܂��v

�@���������ċA���čs����܂����B

�@���ꂩ��܂�2�T�Ԃقǂ��āA���ꂳ��ɖʉ�ɗ���ꂽ�ہA ���Ў��ɘb���������Ɩ�����̓i�[�X�Z���^�[�ɂ���ė����܂����B

�@���̎��̕\��͖��ʂ̏Ί�ł����B�߂�������ꂽ�A�Ƃł�������悤�Ȍy�₩�ȕ\������̂ł��B

�u���̎��A�b���ĐS������܂����v

�@�{���Ɋ��������ɘb����܂��B

�u���ꂳ��̃P�A�͎������ɔC���āA�������̔[���ł���l�������ł��������v

�@���x�����x�������V���ċA���čs�����p���A�ڂɏĂ����Ă��܂��B

�@���ꂩ�疺����́A�����Ă��ꂳ��̐�������҂��Ȃ���A�x�X�ʉ�ɗ����Ă��܂����B

�@3�N��A������ɊŎ����T����͖S���Ȃ��܂����B

�@������l�A�߈����ɂ����Ȃ܂ꂽ�L�[�p�[�\�������܂����B

�@50�̒j���ł��B

�@74�̕�eS���d�x�̔F�m�ǂɂȂ��ē��@�ɓ��@���܂����B

�@�L�[�p�[�\���͂��̎��j����ŁAS����̓��@��́A�T��1�炢�ʉ�ɗ��Ă��܂����B

�@�ގ��g�������t�����̎��a�������Ă���A��ʕa�@�ɒʂ��Ă��܂��B

�@���鎞S���A�����̚q�f�������̂ŁA�H�ɂ��ē_�H�̎��Â����܂����B�L�[�p�[�\���ɂ��̕a������̂��߂ɗ��Ă��炢�܂����B

�@�a��������I������ɔނ͌����܂����B

�u��e���F�m�ǂɂȂ�n�߂����A�����͎d���ʼnƂ𗣂�Ă��ĊłĂ�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

����ŕ�e�̕a�C�̔������x��āA����ȂɂȂ��Ă��܂����̂ł��B

���̎����������Ȃ����c�c�v

�@�������Đ\����Ȃ������ɘb����܂��B

�@���͎��_���Ƃ��Ƃ��ƌ��܂����B

�u���̕a�C�͑�������������a�C�ŁA�����Ȃ����̂͂��Ȃ��̂����ł͂���܂���B

����ȂɎ�����ӂ߂邱�Ƃ͂Ȃ��ł���B�������a�C��w�����Ă���ŁA�������Ė��T�ʉ�ɗ��Ă��ꂳ��𐢘b���Ă����Ă���̂ł���B

�ӂ߂�ǂ��납������J�߂Ă����Ȃ����B

������ߋ��̂��Ƃ������ł��ߋ���ς��邱�Ƃ͂ł��܂���B���܂ł����̉ߋ��̏o�����Ɏ�������̂͂�߂܂��傤�B��������ߋ��̏o�������瓾�����P���ɂ��āA�o�������̂��͎̂�����Ȃ����B��������V��������ނݏo���̂ł��v�i�����m���j

�@�b���Ă���Œ��ɁA

�u���킠�A����ȑf���炵�����t�A���������Ƃ�����܂���v

�@�������̂́A���Ȃ����t������ł����B�������������Ă��ꂽ�悤�ł��B�킪�a���t������͊����Ɓi�������j�Ń��j�[�N�Ȑl�ł��B�i��(�O���O) �]�k�ł��j

�@�L�[�p�[�\���͐Â��ɂ��Ȃ����ĕ����Ă��܂����B

�@���ꂩ��1�J���قǂ��āA�N1��a�@�ōÂ����H�Ղ�ɔނ͎Q�����Ă���܂����B

�@���邢�\��Ō����܂����B

�u���̎��̘b�A���肪�Ƃ��������܂����B���͑O�����ɍl����悤�w�͂��Ă��܂��v

�@���ׂĂ̐l�͂��ꂼ��̐l���̉ۑ��w�����Ă��ꂼ��̓������ł��܂��B����ƍN�̈�P�̂Ƃ���ł��B

�@��������Î҂́A���̉ۑ�����������ďグ��ׂ��A���҂���₻�̉Ƒ��ɑΛ����Ă���Ǝv���܂��B

�@���̓L���X�g�҂Ƃ��č��̑��݂�M���Ă��܂��B��f�����Ȃ��炻�ꂼ��̊��҂���̍��ɌĂт����܂��B

�u���Ȃ��͂ǂ����肽���̂ł����v

�����m��

�@��������@�ɂ��ẮA�u�S�̃u���b�N�����v�̕��@������܂��B

�@�S�̃u���b�N�����Ƃ́A�������g�̐�����W�Q���Ă���s���E�S�z�E���|�Ȃǂ̐S�I�ȃu���b�N���������邱�Ƃ������܂��B

�@�������肽���Ǝv�������ɁA�����łȂ����̎�����ς��Ă������@�ŁA

�S���w�́u�����P���@�v�̊ȕւȕ��@�ł��B

�@�ł��ȒP�����́A�C���[�W�ŁA�����̓V��ɕt���Ă���d��������������@�ł��B�ς������Ǝv���������C���[�W���č��t���Ă���d�����O���A������S�~���Ɏ̂Ă܂��B�����Ă������肽���Ǝv���������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��܂��B���ꂾ���ł��B�ς����������ɋC�t�����тɁA����������s���܂��B 1�����炢�łł��܂��B

�����r

2022�N2��21���@���̊��҂���A����D���ł�

�@�l�ԒN���������Ƃ������̂�����܂��B�ȒP�Ɍ����D�������ł��ˁB

�@�������ɂ��ꂸ���ɂ��A�l��{�i�������{�j���łȁA�����̗ǂ�����������܂��B

�@��҂Ƃ��Ďd�������Ă���ƁA���҂���Ƃ̑���������̂ł��B

�@���҂�����悭���m���Ă��āA�����̍���Ȃ���҂̊O���ɂ͗��Ȃ����̂ł��B

�@���Ζ�����a�@�ł́A���ꂼ��̊��҂���ɂ̓P�A�S���҂����܂��B

�@���܂��l���z�u���ꂽ���̂ŁA�݂�ȏ��Ɋ��҂�����P�A���Ă��܂��B

�@�����̃X�^�b�t�͈���[���l�������A���҂����g���̂悤�ɑ�ɂ��܂��B

�u���邳���I�������֍s���v

�@�����������҂��X�^�b�t��{��܂��B

�u�{��̂͂����Ȃ��ł��傤�v

�@���肷��ƃp���`���Ƃ�ł��鎊�ߋ����ɑ����āA�X�^�b�t������Ɨ@�i���Ɓj���܂��B

�u�悭������ȕ��ɑ���o����Ȃ��v

�@���S�������ł��B

�@���ɂ͎��̂����Ԃ���Ȋ��҂����܂��B����������Ȃ��̂ł��ˁB

�@�����������ɃX�^�b�t���A

�u���̊��҂���A����D���ł��v

�Ƃ����̂��ċ��Q���܂��B

�u����[�A����������B�܂���܂����v

�@�l��������Ƃ����̂́A���̐l�̐S�̓x�ʂɊւ���Ă��܂��B�܂舤���邾���̈������Ƃ������Ƃł��ˁB

�@���̈��Ǐ��ł���w�_�Ƃ̑Θb�v1��164�y�[�W�ɂ� ���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�@�o���������ړI�ɁA�͋����A�����Ɏ��H�ł���̂��l�ԊW�Ƃ����ꂾ�B����ǂ��납�A�ЂƂƂ̊W�Ȃ��ɂ͂��̎��H�͕s�\���B

�@�����Ȃ���A���Ȃ��������Ƃ������Ƃ��o���Ă����Ȃ����B�����ȊO�̑��Ƃ̊W�����邩��A���Ȃ��͑��݂���B���ꂪ���ΐ��̐��E�Ƃ������̂��B

�@���̂��Ƃ��͂�����Ɨ�������A�����Ă�������Ɣc������A���ׂĂ̌o�����A���ׂĂ̐l�ԓI�o��A�Ƃ�킯�l�I�Ȑl�ԊW�����ꂵ���Ǝv���悤�ɂȂ�B

���|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�@�������E�͑��ΐ��̐��E�ł��B�j�\���A�z�q�\�d�q�Ȃǂ̗z�ƉA�A��\���A���\�Z�A�M�\��A�����\�������A�킽���\���Ȃ��A�ȂǁA��������̂ɂ���Đ��藧���Ă��܂��B

�@�l�Ԃ͂��̑��ΐ��̐��E�̒��ŁA�����ȊO�̑��݂Ƒ����邱�Ƃɂ��A�������������Ă��܂��B

�@���̑�����W�̒��ł��A�l�ԓ��m�̊W�܂�l�ԊW�́A�ƒ�A�w�Z�A��ЁA�Љ�Ȃǂ��܂��܂ȏ��ɑ��݂��A�ł��Z���ő�Ȍo���̋@���^���Ă������̂Ȃ̂ł��B

�@�l�Ԃ́A���̐l�ԊW�̒��Œ����l�X�ȏo�����ɑΉ����A����I���A���f���邱�Ƃɂ���Ď�����\�����A�������g��n���A���������Ă����̂ł��B

�@�ł�����A���ׂĂ̐l�╨��������l�́A�����̈���[���l�Ƃ�����̂ł��B��������ȂǁA���Ȃ�����̖����ł��B���̍ɂȂ��Ă��A�ł��B

�@���̔��Ȃ̎��A�S�̃u���b�N�����@�����͎g���Ă��܂��B

�@�S�̃u���b�N�����Ƃ́A�������g�̐�����W�Q���Ă���s���E�S�z�E���|�Ȃǂ̐S�I�ȃu���b�N���������邱�Ƃ������܂��B

�@�S���w�̎����P���@�̊ȕւȕ��@�ł��B

�@�������肽���Ǝv�������ɁA�����łȂ����̎�����ς��Ă������@�ł��B

�@�ł��ȒP�ȕ��@�́A�C���[�W�ŁA�����̓V��ɕt���Ă���d��������������@�ł��B�ς������Ǝv���������C���[�W���č��t���Ă���d�����O���A������S�~���Ɏ̂Ă܂��B�����Ă������肽���Ǝv���������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��܂��B���ꂾ���ł��B�ς����������ɋC�t�����тɁA����������s���܂��B

�@��̗���グ�܂��B

�@���l�̖ڂ��C�ɂ������鎩�������ŕς������Ǝv������A���̎��̎������C���[�W���܂��B�Ⴆ�Α̒����ڋʂ���̎����̎p�ł��B�����ēV��̓d�����O���S�~���Ɏ̂Ă܂��B���̌�ɂ�����C�ɂ��Ȃ��������C���[�W���ĐV�����d�����|�P�b�g������o���V��ɕt���ւ��A�P���̂��C���[�W���܂��B�C���[�W�͎����ŕ`������̂Ȃ牽�ł����܂��܂���B

�@����͂ǂ�Ȃ��Ƃɂ����p�ł��܂��B

�@�����Ǝv�����i�A���Ȏv���o�A����鎩���A������Ă��鎩���ȂǁA�ς��������̂Ȃ牽�ł��I�[�P�[�ł��B�厖�Ȃ��Ƃ́A��������ƃr�t�H�A�E�A�t�^�[�̎p���C���[�W���邱�Ƃł��B

�@���ꂪ�ĊO�����̂ł���B�����Ă݂Ă��������B

![]()

2022�N8��1���@�ǂ��v���o��� ![]()

�u��͂��̕a�@�ɗ��čK���ł����v

�@���ꂳ������̕a�@�ŊŎ�������q����̌��t�ł��B

�@�ނ̂��ꂳ���80��̔F�m�ǂŁA���_�ȕa�@����]�@���Ă��܂����B

�@�뚋���x�����J��Ԃ��āA���̓s�x�A��ʕa�@�̓��ȂɈڂ��ẮA���Â��Ă����̂ł��B

�@�����������A���_�ȕa�@���@���́A���S�ɍS������Ă��܂����B

�@���q���S�����ꂽ��e�������˂āA���@�ɘA��ė����̂ł��B�u��̍S���͂��Ȃ��v�Ƃ����̂����@�̊�{���O������ł��B

�@�뚋������̂œ_�H�ʼnh�{���܂��Ȃ��A���������A������͐H�ׂĂ��܂���ł����B

�@���@���Ă���h�{�⏕�H���X�v�[���Ŏ����Ă݂܂��ƁA�m���ɋC�ǂɓ����Ă��܂��܂��B

�������ނ���Ȃ�܂������A�ނ��Ȃ��ŁASAT�i �_�f�O�a�x�j��������܂��B�����@�\�����łȂ��P���˂�����Ă���̂ł��B

�@�z������ƁA���ꂪ�قƂ�Lj����Ă��܂��܂��B

�@��̌��������낢��ς��Ă���Ă݂Ă��_���ŁA�_�H�𑱂�����܂���ł����B

�@�i�[�X���H�������l�q�����Ȃ���A���͂ӂƎv���܂����B

�@�㔼�g���N���������ł͂Ȃ��A�g�̑S�̂𑤉�ʂɂ��Ă݂���ǂ����Ǝv�����̂ł��B

�@�́A���͈ݓ�����������Ă��܂����B�A���i�m�h�j����������ʉ߂��鎞�A��[�́A�����̋C�Ǔ������獶�E�ǂ��炩�Ɋ���ĐH���ɓ����Ă����̂ł��B

�܂�A ����ʂɂ���ƁA�C�ǂ����A �H���̕��ɓ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv�������̂ł��B

�@45�����炢�̔����ʂŁA���������ɂ��鑤��ʂɂ��Ă݂܂����B

�@����ʂŐH�ׂ����邱�ƂȂǁA�݂�ȏ��߂Ăł��B

�@�h�{�⏕�H���X�v�[���ň��܂��܂����B

�@����Ƃ�������ƁA�ނ��Ȃ����߂��̂ł��B

�@�i�[�X�����Ŕ��ł��܂����B

�u���߂܂�����v

�@�v�킸�݂�ȂŖ������܂����B

�@���ꂪ�������Ă���Ƃ������́A�����ʁA������ʂň��܂��邱�Ƃɂ��܂����B

�@�ƌ����Ă��A�����炾���ŏ\���ȉh�{���Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�_�H�ƕ��p���܂����B

�@�{�l�����߂�ƏΊ�ɂȂ�܂��B

�@�������̂ł��B

�@������̌������ƂɁA���Ȃ����悤�ɂȂ�܂����B

�@���@�̎��A�S�z�C�ɕt���Y���Ă������q����2�l�ɁA���̎p�������ďグ�悤�Ǝv���܂����B

�@����ɎB���đ���܂����B

�@2�l�͑��тł����B

�@���傤�ǂ��̍��A�R���i�����s�肾���Ă����̂ŁA�ʉ�͂ł��܂���ł����B

�@�����ŁA�Ί炪�o�āA�킸�ł͂����Ă��R�~���j�P�[�V�����̂Ƃ�鎞�ɁA��e�Ƃ̗ǂ��v���o������Ă��炢�����Ǝv�������A�a�@�ɂ��肢���āA���ʂȖʉ���Z�b�e�B���O���܂����B

�@�Ƃ��낪�A�ł��B

�@�ʉ�O��Ɋ��҂���͔]�[�ǂ��N�����Ă��܂��܂����B������ԂɂȂ����̂ł��B

�@���Â͂��������̂ł����A�ӎ��͖߂�܂���ł����B

�@�����A�ߌ�̖ʉ������グ�A�������Ă��炤���Ƃɂ��܂����B

�@2�l�ɂ��̕a���f���̎v���Ő������܂����B

�@�����Ă��܂����B�������������܂����B

�@���̌�A2�l�͂��ꂳ��ɕa���Ŗʉ�܂����B

�@�Ăт�����Ǝ������Ԃ��Ă��ꂽ�ƁA������͊��ł����܂����B

�@����3����ɖS���Ȃ��܂����B

�@��̂��������肷�鎞�ɁA���q����́A���܂ɂނ��тȂ��璷�j�Ƃ��Ă���̈��A������܂����B���ꂪ�`���ɏ��������t�ł��B

�u�F���肪�Ƃ��������܂����B��́A �����ɗ��čK���ł����v

�@���҂���ƉƑ��ɗǂ��v���o������Ă����邱�Ƃ́A��������Î҂̑�Ȏd�����ƁA���͎v���Ă��܂��B

![]()

2023�N2��1���@��Â̓A�[�g ![]()

�@2023�N���F�X�Ȃ��Ƃ��N���錃���̔N�ƂȂ�ł��傤�B�����N���낤�ƁA����������������ۂ��A��]�������ĕ��݂܂��傤�B

�@2023�N���F�X�Ȃ��Ƃ��N���錃���̔N�ƂȂ�ł��傤�B�����N���낤�ƁA����������������ۂ��A��]�������ĕ��݂܂��傤�B

�@���傤��1�N�O��2���ɂ́A ���@�ŃR���i�̉@���������o�����܂����B

�@���̎��A�u��Â͋Z�p�ł���|�p�ł���v�Ǝ��͎������܂����B

�@���̒S�������2�a���i��������55�l�j�́A5���ԂŊ����҂�50�l�ɂ̂ڂ�܂����B

�@�I�~�N�������͊m���Ɋ����͂����͂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�@�a�@�̃R���i�[���ŁA�a���X�^�b�t��1�x�a���ɓ���ƁA��A�ދ���܂ł͕a������o���܂���B1�����A�a�����ʼn߂������̂ł��B

�@�X�^�b�t�S�����a�@�ŗp�ӂ��ꂽN95�}�X�N��h�앞�Ȃǂ𒅗p���ĖفX�Ɠ����Ă��܂����B

�@�h�앞�͐F���u���[�Ȃ̂łЂƂ���ڗ����܂��B�X�^�b�t�����҂���̏W�܂�z�[�����s���������i�́A�܂��ɐ��̕a�@�̂悤�ł����B

�@���͎Ⴂ���A�^�C�̃J���{�W�A��L�����v�Őf�Â������Ƃ�����܂����A���̎����͂邩�ɂЂ���������i�ł����B

�@�t���̂Ă��ς������w���ŁA �݂�Ȃ���Ɠ����Ă��܂����B

�@�������ǂ���5���ڂ܂łɁA��2�a���X�^�b�t24�l��������12�l���R���i�Ɋ������A6���Ԃ̎���ҋ@�ƂȂ�܂����B�X�^�b�t�̔��������ƂȂ����̂ł��B

�@���������ƂȂ�ƁA�a���͉��Ȃ��Ȃ�܂��B���̕a������X�^�b�t�̉��������炢�܂����B

�@��҂̎��͏d�lj��������Ȋ��҂̎��Â���Ȏd���ł����B�d�ǂ̊��҂͏��Ȃ��̂ł��̎��Â�������Ƃ͈�҂̎d���͂���܂���B

�@�Ƃ����Ă��X�^�b�t�����͕a���𑖂����Ă��܂��B���͏����ł���`�����ƁA���Ԃ�����Γd�b�Ԃ��������A����ⳂȂǂ��^�ԉ^���W�����܂����B

�@��������Ȃ���A���̓X�^�b�t�����̍s�������Ă��܂����B

�@�������������邩������Ȃ����ŁA�فX�Ǝt���̎w���ɏ]���Ċ��҂̃P�A�����Ă���p�́A������������A�_�X�i���������j����������܂����B

�@�u��Â̓A�[�g�i�|�p�j�ł���v�Ƃ����܂��B�^���ɐ����ƌ��������p�͂܂��ɃA�\�m�ł���������Ǝ��ɂ͉f�����̂ł��B

�@��ËZ�p�ƈ����ɂȂ�ƁA��Â͌|�p�̈�ɒB����Ǝ��͎v���܂��B��Î҂͂����ɓ��B����̂�ڕW�ɂ��������̂ł��B

�@���N�������ڕW�Ɋ撣�낤�Ǝv���Ă��܂��B

2023�N8��1���@�H�ׂ邱�Ƃ͐����邱�� ![]()

�@���͑�w����ɁA���_�C�{�Ə̂���1�T�Ԓf�H��2���������Ƃ�����܂��B

�@�����Ɂu�l�̓p���݂̂ɂĐ�����ɂ��炸�v�Ƃ��邩��ł��B

�@1�T�ԁA���݂̂Ő�������ƕ��͌���܂��ˁB�i��������O�j

�@���̎��A������̂́A�u�l�̓p���݂̂ɂ��c�c�v�ł͂Ȃ��A�c�O�Ȃ���u���������Ă͐킪�ł��ʁv�ł����B�i���g�z�z�j

�@�H�ׂ�Ƃ������Ƃ͐����邱�Ƃ̊�{�ł���A�������т̊�{�ł��B

�u���Ȃ�H�ׂ��邩�v

�u�ǂ�������H�ׂ��邩�v

�@���X�̐f�ÂŁA��������͑�ɂ��Ă��܂��B

�@�܂�A�H�ׂ���悤�ɂ��邱�Ƃ��A�f�Â̖ڕW�ɂ��Ă���̂ł��B

�@�H�~������ƁA�a�C������ɂ�ĉ��܂��B

�@������グ�Ă݂܂��B

�@85�̏����ł��B

�@���a�͓��������ǂŁA����ɔF�m�ǂ������A����H�����S�ċ��ۂ��āA�f���o���Ă��܂��܂��B

�@��ʕa�@�ł͓_�H�ȊO�Ȃ����ׂȂ��Ƃ��āA�_�H�����Ȃ��瓖�@�ɓ��@���܂����B

�@�����A���̂悤�Ȋ��҂@�Ŋł��邩�ǂ����c�_���܂����B

�@�_�H�͖�������ł�����A���X�i���������j�Ɍ��ǂ��ʖڂɂȂ�A����Ȃɒ����͓_�H�͂����܂���B

�@���̂܂܂Ȃ�A�_�H������Ȃ��Ȃ������_�ŁA���̐l�̖��͂Ȃ��Ȃ�̂ł��B

�@���������^�C�����~�b�g�̂���ŁA�ǂ�����ĐH�ׂ����邩���݂�Ȃōl���܂����B

�@���������ǂŁA�H�ו��ɓł������Ă���Ǝv�����ޔ�Ŗϑz������ƁA�Ӑ}�I�ɂ��ׂĂ�f���o���Ă��܂��̂ł��B

�@�ǂ����悤������܂���B

�@�����ŁA���_�Ȃ̃h�N�^�[���Z���l�[�X��1�A���v���ؒ����邱�Ƃɂ��܂����B

�@���������ǂ̔�Ŗϑz�������ł��y�����āA���H���y�����悤�Ƃ����̂ł��B

�@���ꂪ�����t�����܂����B

�@�����ɓf���o������A��������ł��܂����肵�Ċ��S�ɋ��₷��̂ł͂Ȃ��A�����͌��̒��ɓ����悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�Ƃ��낪�ł��B

�@�������̉����݂̂�������܂���B�Ȃ��Ȃ��������ݍӂ����Ƃ��ł��܂���B

�@�h�{�⏕�H��^���܂����A�Â����̂������ŁA��ʼn����o���Ă��܂��܂��B

�@�D���������������̂ł��B

�@���낢��ȕ��������܂����B

�@�i�[�X�������̃|�P�b�g�}�l�[�ŁA����ׂ��A�\���i�܂イ�j�A�������Ȃǂ��Ă��ė^���Ă݂܂����B

�@�Ȃ�����Ȃ��َq���Ă������ƃi�[�X�ɕ�������A���鎞�ЂƂ��Ɗ��҂��A

�u�������v

�Ƌ������ł��B

�@������āA���������ނ̂��̂Ȃ�H�ׂ邩�Ǝv���A�����Ă��Ă��ꂽ�̂ł��B

�@�����ȉَq�ނ������܂����B

�@������̏������o���̒��ɂ́A���َq�̑܂���������܂����B

�@���̒��ŁA�q�b�g�����̂��A

�u�����ς��т���v

�������̂ł��B

�@��������̉����̕��ɉ��������ƁA�J���J���Ɗ���ŐH�ׂ�̂ł��B

�@�����ǂ���50�{�H�ׂ܂����B�ō��L�^��63�{�ł��B

�@��������Ă݂܂����B30�{���炢��C�ɐH�ׂ܂����B

�@10�{���炢�H�ׂ�ƁA�������������܂��B�����ɉh�{�⏕�܂𒍓�����̂ł��B

�@�e���r�̃R�}�[�V�����ŁA

�u�H�ׂ�������~�܂�Ȃ��A�����ς��т���v

�@����͖{���ł��ˁB

�@���҂���̐H���ێ�\�ɂ́A�����ς��т���30�{�A�A�~�m�v���X�i�h�{�⏕�܁j1�{�Ƃ����悤�ɁA���������Ă���܂����B

�@�����ς��т���ŁA�����邱�Ƃ��ł����̂ł��B

�@�c�O�Ȃ���3������A�뚋���x�����N�����ĖS���Ȃ��܂����B

�@���Ȃ�H�ׂ��邩�����C�悭�T�������ł����B

2024�N2��1���@�F�m�ǂ̃z�X�s�X�P�A ![]()

�@���͌��݁A�F�m�ǐ��̐��_�ȕa�@�iS�a�@�j�ɓ��Ȉ�Ƃ��ċΖ����Ă��܂��B

�@1990�N�㎄�́A�֓����̃z�X�s�X�a���i�ɘa�P�A�a���j��2�����ɑ���܂����B

�@�����A���{�̃z�X�s�X�a�����́A�S����10�����ɖ����Ȃ��ł����B�i����400�����]�肠��܂��B�j

�@�����č��́A�F�m�ǂ̃z�X�s�X�����F���邱��S�a�@�œ����Ă��܂��B

�@���a�@�ł͍�N�i2023�N�j7������A2006�N�̃I�[�v���ȗ��Ƃ�����Ɩ��̌��������s�Ȃ��Ă��܂��B���҂����QOL�i�����̎��j�����}��̂��ړI�ł��B

�@�����ŔF�m�ǂ̃z�X�s�X�P�A�i�ɘa�P�A�j�ɂ��āA���̌o�������Ƃ�����q�ׂĂ݂܂��B

�@�z�X�s�X�P�A�̓����́A�@�u�l�Ԃ̑����v���ɂ���A�A��ɂȂǂ̏Ǐ���ɘa����A�BQOL�i�����̎��j���ɂ���A���������܂��B

�@ �u�l�Ԃ̑����v���ɂ���

�@�z�X�s�X�̐��ҎR��͘Y��t�́A�u���҂̎������x���A��������鎖���A�z�X�s�X�P�A�̊�{�ł���v�Əq�ׂĂ��܂��B

�@���Ƃ��F�m�ǂƂȂ��Ēm�I�@�\����Q����Ă��A����u�l�Ԃ̑����v���ʑ�����邱�Ƃ͂���܂���B

�@���������F�����������͎����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B

�A �Ǐ���ɘa����

�@�s����p�j�A���Ȃǂ̔F�m�ǂ̎��ӏǏ�́A���_�ȓI�Ɋɘa���܂��B

�@����ɓ��@�����ŁA�]�|���č��܂�����A�H���̌뚋�Ŕx�����N�������肷��A���ȓI�A�O�ȓI�Ɏ��Â��܂��B

�@�Տ������́A�Ǐ�ɘa�ɖ𗧂��̂���邱�Ƃ�����ł��B

�@���@���ɂ́A���ׂẴx�[�X�ƂȂ�܂�����A���t�A��������A����CT�A�����g�Q�������A�S�d�}���Ƃ�܂��B

�@���@���̌����ɂ��ẮA�Ǐ���ɘa����̂ɖ𗧂��̂��������A�ߏ�Ȍ����͔����܂��B

�@�F�m�ǂ����x�ɐi�s����ƁA�I�����ɓ���܂��B�I�����́A�@�R�~�j���P�[�V�������܂������������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�A�H���̌o���ێ悪�܂������ł��Ȃ��Ȃ������������Ă��܂��B

�@�I�����ł́A�Ȃ�ׂ����R�̐����͂��ɂ��A�����ȉ���������邱�Ƃ��x�^�[�ƍl�����Ă��܂��B

�@���ɍs�����̋ꂵ�݂����ɋ������ɂ́A�����q�l���g�����Ƃ�����܂��B

�BQOL���ɂ���

�@QOL�́Aquality of life�i�����̎��j�̗��ł��B�uQOL���ɂ���v�́A�����Ƃ��������̗ʓI�ȑ��ʂ��A���I�Ȃ��̂��ɂ��悤�Ƃ������̂ł��B

�@�z�X�s�X�P�A�̎傽��ړI�͂����ɂ���܂��B���̓x�̋Ɩ����������A����QOL����ɖڕW������܂��B

�@���̂��߂ɂ́A����ꂽ�}���p���[�Ǝ��Ԃ������ɓK���ɔz�����邩�����ƂȂ�܂��B

�@�ȑO����A�f�Â̋L�^�ɗv�����Ԃ⎞�Ԃ�����ł��邱�Ƃ��w�E����Ă��܂��B

�@�Ȃ�ׂ��������ȑf�����āA���̕������҂���̃P�A�ɉ̂�����ł��B

�@�Ⴆ����̌������ł́A�o�C�^���͖�������܂����A�ُ�̂Ȃ��Ƃ��͑̉��\�i�L�^���j�ɋL�ڂ��Ȃ����Ƃɂ��܂����B�T1��̂L�ڂ��܂��B

�@�@���I�ɁA�̉��\�ɖ����L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����K��͂Ȃ��̂ł��B

�@�������ُ킪�������Ƃ��ɂ́A������ƋL�ڂ��܂��B

�@����͎��̒�����Ìo���̒��ł����߂Ă̎��݂ł��B

�@�ŏ��̂����͂������Ȃт�����ł������A��������Ă݂�ƑS���x�Ⴊ�Ȃ����Ƃ�������܂����B

�@�F�m�NJ��҂����QOL��m�邱�Ƃ͓���ۑ�ł��B��������ώ@���Ȃ��ƃT�|�[�g�͂ł��܂���B

�@���n�r������z�[���ł́A��ƗÖ@�⌎��̒a����A�X�^�b�t���l�Ă����Q�[���Ȃǂ��A�݂�Ȃł���Ă��܂��B

�@�����ߌ�ɂ́A�e�a�������ԂɁA1�K�z�[���ɏo�����Ă���^�C���������Ă��܂��B

�@���낢��H�v���Â炵�āA�y���������̏�ƂȂ�悤�ɓw�͂��Ă��܂��B

�@�K�ȃz�X�s�X�P�A����������ɂ́A�L���A�i���Áj�ƃP�A�i�Ō�E���j���A����łȂ���Ȃ�܂���B

�@��ʕa�@�̎��Õa���́A�g�b�v�ɂ����t�̎w���̂��ƂɃP�A�������Ƃ����s���~�b�h�^�ł��B�z�X�s�X�a���̓P�A�����S�ł�����A�L���A�ƃP�A�̍��ӂōs������^������Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�@���̓x�̋Ɩ��������́A���܂łǂ�����������Ƃ��Ȃ���Â̒���ł��B�E���S���Œm�b���o�������āA���肠����̂ɂ������Ǝv���Ă��܂��B

�����r

| �t�����Z���g�m�A�a�@�z�[���y�[�W | �F�m�ǐ��a�@�̃z�[���y�[�W |

| �F�m�ǂ�m��z�[���y�[�W | �F�m�ǂɊւ���l�X�ȏ�����ɂ��ďЉ�Ă��܂� |

| ��N�F�m�ljƑ���E�ʐ��̉� | ��N�F�m�ǂ̐��I�Ȏ��ÂƉ��̌���y�ѕ����̏[����}�邽�߂̊������s�����Ƃ�ړI�Ƃ����Ƒ��� |

| ���a�L���C�u�����[ | ���Â̑̌��L��a������T���܂� |

|

�F�m�ǂ̍���҂ƁA���Ƒ�����т��̎��ÁE���ɏ]���������X�̂��߂̃z�[���y�[�W�ł� |

|

���̃R�[�i�[�́A�ŐV��Ï�����ʎs���̕��ɂ��킩��₷�����͂œ`���邱�Ƃ�ړI�ɊJ�݂����R�[�i�[�ł� |

|

|

�F�m�ǂ̐l�ƉƑ��̉�́A�F�m�ǂ̐l����������Ƒ��A���E�A�{�����e�B�A�ɂ��S���I�Ȗ��Ԓc�̂ł� |

| ���s�̉� | ���E�s�N���ɂ����N�̔F�m�ǂ̕��X�̎Љ�Q�������ƉƑ��̋x���Ə������̏�Ƃ��āA���E�����E��Â̐��E�𒆐S�ɂ����{�����e�B�A�Ńf�C�T�[�r�X�x���̊��������Ă������߂̉� |