要 覧 − 在宅ケア

| ホ−ム >医学トピックス>ホスピスニュ−ス>バックナンバ−メニュ->要覧−在宅ケア |

| 米国の在宅医療 医師の関心低いが独自のホスピス制度も |

|---|

| 日本とは医療保険システムが異なる米国の在宅医療の現状を探った。同国では,在宅医療で必要となる人工呼吸器や点滴機材といった医療器具が保険でカバーされないため,このような設備を要する状態での在宅医療の提供は困難となっている。 シカゴ大学老年医学部のDeon Cox-Hayley准教授は,同国の在宅医療について「入院治療をするほどではないが,医療機関に通院できない人が利用するもの」とする考え方が一般的で,利用は低率にとどまっていると指摘する。 また,米政府の調査では,国民の80%以上が在宅死を希望していることが示されたが,実際に在宅死を迎える割合は20%程度である。一方で,キリスト教を背景にしたホスピス制度や,専門性の高い看護師が活躍するなどの特徴もある。 院外医療設備は自己負担 日本のような国民皆医療保険制度がない米国では,原則的に自分で民間保険に加入する必要がある。ただし,65歳以上の高齢者,身体障害者,人工透析患者,および年齢に限らず経済的支援が必要な人は,国がそれぞれMedicare,Medicaidと呼ばれる皆保険を供給している。しかし,人工呼吸器や点滴などの医療設備は,院外ではいずれの保険でも自己負担となるため,医療処置が必要となる在宅医療への経済的ハードルの高さから,在宅医療で提供される医療は必然的に限定される。 Cox-Hayley准教授は,在宅医療の普及が低率にとどまるその他の要因として,医療者側の関心が低い点も指摘している。医療技術の進歩とともに医療者側の高度医療を提供する専門意識が高まったことから,在宅医療や高齢者医療に対する関心が特に専門医の間で低く,プライマリケア医との連携が取りにくい状況にあるという。例えば,通院ができなくなった患者はプライマリケア医に在宅での診察を依頼することができるが,プライマリケア医が対応できない高度な専門技術を要する耳鼻科や眼科などの専門科の診察が必要になったときは,救急車を利用するなどして受診するか,あきらめるしかない状況だ。 実際に,同准教授は在宅医療に取り組むなかで,医療者間の「連携」に対する関心が乏しい点を実感することが多いという。同准教授が訪問診療を行っている患者が緊急で医療機関を受診した場合に,医療機関が患者に渡す処方せんの記載が不十分であるため,プライマリケア医は患者の情報をもとにしたり,受診した医療機関に治療内容を確認したりする必要性が生じる。同准教授は「医療が連続的なものであって,患者がプライマリケア医に引き継がれるという意識が低いのではないか」と分析する。現段階では,在宅医療は医学教育でもほとんど取り上げられることがなく,学会などの全米組織も設立されていない。 宗教的背景をもとに根付くホスピス制度 在宅での高度医療の実現が難しい米国であるが,日本よりも在宅死の割合が高い背景には,キリスト教の考えに基づくホスピス制度の浸透がある。日本では一般的に,「ホスピス」とはターミナルケアを行う施設を指すが,米国では専門チームによる在宅での看取り支援を意味する。医師に「積極的治療による病状の改善が見込めず余命 6 か月」と診断された段階で患者が望めば,ホスピス専門チームによる支援が開始される。ホスピスを専門とする社会福祉士がリーダー的な役割を果たし,訪問看護,ヘルパーによる介護が受けられるほか,ボランティアや宗教関係者も加わった心身両面での支援が行われる。週 1 回の頻度でホスピスチームの会議が開かれ,支援内容が話し合われるという。 メディカルトリビューン 2007年10月4日 |

| 「最期はホスピス」過半数が希望 男女1,000人アンケート |

| わが国では終末期のQOL向上へ,ホスピスや緩和ケアの対策が課題となっている。(財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団が全国の男女約1,000人に実施したアンケートでは,最期の療養生活で必要に応じホスピス・緩和ケア病棟に入りたいと答えた人が過半数にのぼり,終末期医療施設への関心が高いことがわかった。一方,自宅での最期を望むものの「実現は難しい」とする人も6割おり,制度や費用,家族の問題を心配して在宅医療をあきらめている実態が明らかになった。 8割が「自宅での最期」を願う アンケートは,同財団が今年2月12日から2週間かけて、第一生命経済研究所生活調査モニターから抽出した20〜89歳の男女1,010人に対して郵送で実施。有効回答率は97.2%(982人)であった。 がん告知は72.1%がなおる見込みの有無にかかわらず希望すると答えた。年齢層別では30歳代が80.2%,40歳代が73.9%と,6割台だった他の年齢層を上回った。余命1〜2か月の場合に「実現するかどうかは別にして自宅で過ごしたい」は80.1%にのぼった。しかし内訳を見ると,実現可能と考える人は18.6%にすぎず,特に女性は10.3%と男性の3分の1程度であった。 家族と在宅医が不可欠 自宅で最期を過ごすための条件として66.5%が「介護してくれる家族がいること」を挙げた。これと「急変時の医療体制があること」(46.7%),「家族に負担があまりかからないこと」(43.5%)が上位を占めた。「往診してくれる医師がいること」も42.8%と4割を超え,同財団は「介護する家族の負担軽減と在宅医療体制の整備が今後の重要課題」と分析した。また,前回調査(2005年)に比べ「往診してくれる医師がいること」が5.5ポイント,「家族の理解があること」が32.3%から5.3ポイントと,それぞれ5ポイント以上増えたことから,同財団は「自宅で最期を過ごすためには家族と在宅医の存在が不可欠」との見方を示した。 死に直面したときの心の支えは1位が配偶者(77.4%),2位が子供(71.4%)で,それぞれ3割以下だった友人や医師,同じ病気を持つ仲間などとの差が際立った。残された時間の過ごし方も「家族と過ごす時間を増やしたい」が61.5%で最多であった。ちなみに「ぽっくり」と「ゆっくり」のどちらが理想の死に方かという問には,73.9%が「ぽっくり」を選んだ。その理由で最も多かったのは「家族に迷惑をかけたくないから」(79.3%)で,家族と過ごしたいと思うものの,迷惑はかけたくないと考えていることが背景にあると見られる。「ゆっくり」派の最多理由は「死の心づもりをしたいから」(80.9%)で,「少しでも長生きしたい」(30.3%)を大きく引き離し,死を見つめる時間を望む声が圧倒した。 メディカルトリビューン 2008年10月16日 |

| 在宅緩和ケアの充実へ人材育成が課題 |

| 昨年施行されたがん対策基本法で在宅緩和ケア体制を整備する方針が示され,入院・外来診療から在宅療養に移行する末期がん患者が増加しているが,受け皿が十分でない地域では医療現場の混乱も生じている。千葉県で開かれた第19回日本在宅医療学会のパネルディスカッション「在宅終末期医療」では,在宅緩和ケアで患者の自己決定をどのように支援していくのかが話し合われた。 在宅緩和ケアのあるべき姿 自律支援が苦痛緩和につながる コーディネーターを務めた大岩院長は,がんの在宅終末期ケア(以下,在宅緩和ケア)における自律支援の重要性について述べた。そのなかで,住み慣れた家で1日の大半を患者と家族だけで穏やかに過ごすためには,患者自らがケアチームから適切な情報提供を受け,自己決定できることが大切と強調。このことは疼痛などの苦痛緩和にも効果があり,結果としてモルヒネ使用量の安定化につながるという。 訪問看護師不足 在宅緩和ケアの質の確保が課題 横浜市港北医療センター訪問看護ステーションの乙坂佳代氏は,都市部を中心に急速な高齢化が進むなかで,在宅緩和ケアを支える訪問看護のマンパワー不足が深刻化する懸念を述べた。2006年度に7対1の看護師配置基準を満たす医療機関の診療報酬加算が導入され病院の看護師採用が増えた影響で,訪問看護師の不足が強まった感があるという。 今後,関東の都市部では急速な高齢化が進行し,2004年と比較した2015年の高齢者人口は東京都で約4割,埼玉,神奈川,千葉の3県ではそれぞれ6?8割増加すると予測されている。一方,全国の訪問看護ステーションの総数は約5,470か所と2000年ころからほぼ横ばいで,今後急増が見込まれる介護施設や在宅での緩和ケアのニーズに対応できるか不安な状況にある。 事前指示書作成を通して患者とのコミュニケーション促進 東京大学大学院医療倫理学分野の箕岡真子氏は,患者の自己決定の権利を尊重し,医療関係者と患者・家族とのコミュニケーションを促進させるツールとして事前指示書を作成する意義について述べた。同氏は,米国で100万人以上が利用している"Five Wishes"を参考にした事前指示書"私の4つのお願い"を提唱しており,医療機関などでの書式の改変・使用を許可している(ホームページのアドレスは,http://www1.ocn.ne.jp/~mbt/)。 メディカルトリビューン 2008年10月23、30日 |

| 第33回日本死の臨床研究会 がん対策基本法から2年〜在宅ホスピスケア推進に向けた議論 |

| 一昨年施行されたがん対策基本法以降,ホスピスケアは急性期病院や在宅へと広がりつつあるが,在宅ホスピスケア(在宅ケア)の普及は各地域で大きな課題であり,これには地域連携が欠かせない。 天使大学大学院ホスピス・緩和ケア看護学の季羽倭文子教授によると,ホスピス医療先進国である英国のベッド占有率は全国平均で76%,平均在院日数は同12.9日。ある施設では60%が退院して在宅ケアへ移行する。入院の受け入れは在宅死希望者が優先される。 在宅ケアでは,自宅に置かれる緊急時使用薬剤の利用が可能で,麻薬処方が可能な看護師も症状の管理に当たる。訪問回数の制約や条件はなく,家族の精神的支援も含めて看護師が判断し,泊まり込みで看護が行われる場合もある。 一方,わが国では厚生労働省(厚労省)「終末期医療に関する調査等検討会報告書」によると,痛みを伴う状態の療養で在宅ケアが困難である理由は,介護する家族への負担が最も多かった。また,今年発表された訪問看護事業協会「高齢者のターミナルケア・看取りの充実に関する調査研究事業」では,終末期を介護する家族の不安やとまどいの声が報告され,訪問看護師はターミナルケアを開始するに当たって家族内の意向を把握するよう努めることが明記された。 さらに,医療経済研究機構「訪問看護利用者における終末期ケアに関する調査」では,在宅で死亡した約半数は本人と家族ともに在宅死を希望していたことが報告された。 同教授は「意思決定の当事者は本人とその家族であり,そのプロセスが丁寧に行われることが,在宅での看取りが進むための重要な基本的条件である。死の迎え方を話し合う土壌を社会に広めていくことが,地域連携および在宅ケアを推進する基盤になる」と結論した。 メディカルトリビューン 2009年1月1,8日 |

| 在宅終末期患者:苦痛緩和のため、医師の車を緊急車両に--国交省と警察庁 |

| 在宅医療を受ける終末期患者の苦痛を和らげるため、国土交通省と警察庁は09年度から、緊急治療に駆けつける医師の専用車両を、緊急自動車に認定することを決めた。救急車と同様に交通規則の一部が免除され、優先走行などが許可される。従来は渋滞に巻き込まれ医師の到着が遅れることが問題化していた。国交省は「医療の場が多様化する中、必要な対策。不足しがちな救急車の補完にも有効だ」と話している。 道路運送車両法の保安基準と道路交通法の施行令の一部を改正する。公布は3月で、施行は4月1日の予定。 国交省自動車交通局によると、(1)医療機関の所在地が終末期患者の自宅と離れている(2)医師に終末期医療の実績がある--ことが要件。車種は問わないが、他の車両に注意喚起できる赤色の警光灯とサイレンを備え付ける必要がある。塗色には制限がない。「周辺住民に知られたくないとの患者の要望もあり、一般車との区別をつきにくくするため」(技術企画課)という。 厚生労働省は08年3月に終末期医療に関する調査を5000人に対して実施。2527人(回収率50・5%)が回答した。自分が余命6カ月以内の末期状態になった場合、63%が自宅療養を希望した。一方で66%は実現困難と回答。理由は▽家族に負担がかかる(約8割)▽症状が急変したときの対応が不安(約6割)--だった。 m3.com 2009年1月13日 |

| がんを生きる:住みなれた家で 在宅療養、どう実現? |

| ◇病院、地域の医師らと連携して ●準備 「従来は、がん患者が入院しても処置がすぐ始まらず、そのまま病院で亡くなるケースが多かった」。がん患者の在宅療養に詳しい大阪府豊中市の市立豊中病院の林昇甫医師は問題点を指摘する。 改善に向けて、厚労省研究班は昨年末、医療者向けに「在宅緩和ケアのための地域連携ガイド」を作成した。それによると、在宅療養の準備は入院の瞬間から始まる。患者は医師や看護師に退院後の希望を伝え、必要な準備や情報収集を依頼する。病院は、患者の退院後の生活を見据えながら、症状を早期に把握し、治療を進める。 在宅療養では、病院の主治医に加え、地域の診療所医師や訪問看護師、ヘルパーなど介護事業者、薬剤師ら多様な立場の人の連携が必要だ。退院前に、これらの関係者と患者、家族が集まる打ち合わせを開き、役割分担や患者の不安への対応策を確認することが望ましい。 読者からの投書には「独居でも在宅療養は可能か」との質問があった。豊中市の藤田医院(藤田泰彦院長)は市立豊中病院と連携し、在宅療養のネットワーク作りを進める。藤田さんは「独居の患者は『家族に迷惑がかかる』と遠慮しがちだ。しかし、最初に家族が準備を手伝い、その後はヘルパーやボランティアらの協力を得ることで在宅療養は可能になる」と訴える。 ●費用 費用は症状や地域によって異なるが、それほど高額ではない。厚労省などの資料によると、在宅死亡率が高い都道府県ほど1人当たりの老人医療費が安かった。 在宅療養の主な費用は、医師の往診料、訪問看護・介護の利用料や薬代だ。東京都新宿区で訪問看護ステーションを運営する秋山正子看護師によると、ある患者(医療保険1割負担)は、訪問看護を1カ月のうち17日計20回利用して、自己負担は月約1万6000円だった。40歳以上の末期がん患者は介護保険も利用できる。 ●課題 課題は、病院側の理解だ。地域に信頼できる診療所や訪問看護ステーションがあることも求められる。厚労省が全国の総合病院やがんセンター医師を対象に実施した調査では、在宅療養の適用となる患者のうち約半数が転院させられていた。がんセンターの医師でも「在宅療養の十分な知識や理解がある」と答えたのは57%だった。 厚労省は在宅療養を推進するため、24時間対応などを条件に06年から在宅療養支援診療所制度を始め、現在1万カ所を超える。だが、実際は在宅に対応しない診療所も多い。訪問看護ステーションも全国に約5400カ所(07年現在)あるが、07年は初めて前年数を下回った。 また、在宅療養に対する患者側の理解を高めようと、各地で患者向けの相談窓口「在宅緩和ケア支援センター」の設置も始まった。東京都在宅緩和ケア支援センターを運営する東京厚生年金病院(東京都新宿区)の川畑正博・緩和ケア部長は「病気になっても家で過ごすという選択肢に気づいてほしい。必ず家にいなければならないわけではなく、症状が悪化したら病院へ戻ればいい。患者が希望に応じて家と病院を行き来できる仕組みを作っていきたい」と話す。 m3.com 2009年2月24日 |

| がんサバイバーを地域で支える―がん診療連携を強化 第17回日本ホスピス・在宅ケア研究会 |

| 現在の医療システムでは,がんの診断から治療,時には死の看取りまでを1か所の医療機関で一貫して行うことが困難になってきている。そのため,診療連携を図り,がんと共存しながら生きる「がんサバイバー」を地域で支える取り組みが行われている。高知市で開かれた第17 回日本ホスピス・在宅ケア研究会のパネルディスカッション「がんサバイバーサポートの取組と診療連携」では,病院や在宅医療それぞれの立場から見たがん診療連携の現状と今後の課題について報告された。 拠点病院と診療所がパスでがん診療連携へ 高知県のがん診療連携拠点病院は県の中央に偏在し,県全域から患者が受診する。高知大学医療学講座医療管理学分野の小林道也教授は「都道府県がん診療連携拠点病院から診療所まで,県全体で共通の目的を持ってがんサバイバーのサポートに取り組む必要がある」と述べた。 8種のがん診療連携パスを作成 2001年に地域がん診療拠点病院制度が創設され,その後の第3次対がん10か年総合戦略により2006年2月に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」が出された。同指針では,都道府県がん診療連携拠点病院は都道府県に1か所程度,地域がん診療連携拠点病院は2次医療圏に1か所程度が望ましいとしている。同年8月,高知大学病院は国立大学法人として初の都道府県がん診療連携拠点病院に指定された。責務は診療・研修・情報提供体制の整備,医療スタッフの研修の実施や診療支援,がん診療連携協議会の設置と地域のがん診療の支援などだ。 小林教授は,同県のがん診療拠点病院と地域のチーム体制の理想図を提示。4つに分かれる同県の保健医療圏に1か所ずつ拠点病院が存在し,地域中核病院や診療所などと有機的に連携することが望ましい。しかし実際には,同県の3か所のがん診療連携拠点病院は,県人口の約70%が集中する高知市と南国市を中心とする中央保健医療圏に偏在している。そのため,がん患者の外来受診は,中央保健医療圏在住の患者は自圏内で完結するが,県東部の安芸保健医療圏では約3分の1,県西部の高幡保健医療圏では約4分の1が中央保健医療圏で受診。さらに,がん患者の入院は,安芸保健医療圏の約半数,高幡保健医療圏の約3分の2が中央保健医療圏であるという。 同教授は「がん医療の均てん化の実現には,高知県全体で診療連携を考える必要がある」と考え,がん診療の地域連携クリニカルパスを整備し,連携強化の取り組みを進めている。2009年2月にはがん種別にワーキンググループを構成。都道府県および地域のがん診療連携拠点病院,基幹病院,診療所の医師などが参加し,5大がん(胃,大腸,肺,乳,肝)に加えて婦人科のがん,前立腺がん,在宅緩和ケアの計8つのパスを各グループで半年間かけて作成中だ。テーマは術後のフォローアップとし,9月に発表と討論を経て確定。今秋,8つのパス誕生後,新しいテーマを選んで半年間で作成し,来年3月にはまた8つのパスが誕生する予定だ。これを繰り返し,絶えず新しいパスの誕生を目指すという。 同教授は「高知県全体で継続的に検討することが重要だ。大学や医局を超えた横のつながりを持ち,互いの顔が見えるネットワークを構築したい。がん診療に携わる人々が共通の目的を持ち,地域でがんサバイバーをサポートしていく」と結んだ。 メディカルトリビューン 2009年9月17日 |

| 在宅ホスピス、選べた祖父 |

| ◇足りぬ医師、情報窓口 私はこの春、81歳の祖父を亡くした。がんの発見が遅れ延命すらも期待できない状態だった。祖父は残る気力を振り絞って自宅で最期を迎える在宅ホスピスを医師に願い、望みをかなえた。だが、国内では祖父のように自宅での死を望んでも、かなえられない人が圧倒的に多い。人生の最期をどう迎えるかの選択ができない現状は変えられないのだろうか。 ■家族も満足 祖父の有富力(ありとみちから)が膵臓(すいぞう)がんと診断されたのは3月27日。既に肝臓やリンパにも転移していた。在宅ホスピスは家族も望んだ。治療はモルヒネを投与し、腹水を抜くなどの緩和ケアのみ。書斎が病室に早変わりし、翌月から家族による介護が始まった。 日本在宅ホスピス協会によると、自宅で亡くなるがん患者は全体のわずか6%。04年の厚生労働省終末期医療に関する調査等検討会報告書によると、がん患者が終末期の療養場所として自宅を希望している割合は、「最期まで」と「必要があれば医療機関やホスピスへ入院」との回答を合わせると60%になる。他のどこでもない、わが家で最期を迎えたいというのは、ぜいたくな望みなのか。 私は、職場の仲間たちに無理を言い、計7日間、大分県日田市の母方の実家に帰省した。祖父は正月に会った時とは別人のようにやせていたが、髪をきれいに整え、はにかんだような笑顔で私を迎えてくれた。祖父は私を唯一の男の孫ということで小さな時から可愛いがってくれたが、両親が離婚した事情から高校入学以降しばらくは顔を見せられずにいた。その時間を取り戻したい思いも強く、滞在中は四六時中そばにいた。 往診をしてくれていた医師が、余命を告知する場面にも立ち会うことができた。神妙な顔つきで聞いていた祖父は話が終わるとにっこりとほほ笑み、「最期までよろしくお願いします」と医師の手を取った。それから9日後に祖父は帰らぬ人となった。みとることはできなかったが、私に後悔はない。いまわの際にあっても周囲への気遣いを見せ、焦りや悔い、恨み言の一つも言うことなく堂々と逝った祖父の姿を目に焼き付けることができた。そんな祖父に尊敬する気持ちも伝え、心構えもできていた。 人の死をこれだけ温かく受け入れられたのは、私にとって貴重な体験だった。祖父の死が避けられなかった以上、家族にとっても在宅ホスピスは満足する選択だったと思う。 ■机上の診療報酬 自宅での死を阻んでいる背景には、往診で緩和ケアをしてくれる医師の少なさがある。都会に比べ住み慣れた家に愛着を持つ人が多いであろう地方で特に少なく、日本在宅ホスピス協会のデータベースで検索すると、私が勤務する福井県南部でも登録された病院は無かった。そうした医師が増えない背景について、04年6月の開院から600人のがん患者を往診してその8割を自宅でみとった千里ペインクリニック(大阪府豊中市)の松永美佳子理事長(45)は「現場を知らずに診療報酬が決められていることがある」と指摘する。 常時約20人の末期がん患者を受け持つ同クリニックでは、急変などの連絡が昼夜問わずに入り、常勤だけでも医師2人と看護師5人がいるスタッフが24時間対応している。当然経費は膨らみ、外来診療で往診の赤字を補っている。 診療報酬を見直すだけでは、人口密度の低い地方での普及にはつながらない。幸い祖父の住んでいた大分県西部にはそうした病院があり、最期をみとってくれた宮崎秀人医師は「ニーズをくみ取るため、在宅という選択肢を確実に知らせる仕組みが必要だ」と指摘する。千里ペインクリニックの在宅ホスピスを利用して夫をみとった大阪府吹田市の女性(56)も在宅という選択肢に出合うまで時間を要した経験から、「相談さえすれば情報の得られる窓口が欲しい」と訴える。 01年から指定が始まったがん診療連携拠点病院では、情報の提供も目的の一つに掲げている。しかし、同クリニックで在宅ホスピスを利用した患者は、個人的につながりのある医者からの紹介や自力で情報を探し出した人がほとんどだといい、現状では緩和ケアの情報窓口としては十分に機能しているとは言えない。 ■「緩和」に意識を 医師の意識改革も必要だ。化学療法や外科手術などの「治す」医療を担う医師には、緩和ケアを治療と積極的にとらえる向きはまだ少ない。松永理事長は「臓器だけで、患者の人生全体を見ていない医師も多い。最期を見据えて逆算型の医療計画を立てることも必要だ」と訴える。 治す手が尽きたとたんに緩和ケアへの移行を勧めても、患者が不信感を持ちかねない。松永理事長は「緩和ケアと治す治療を組み合わせ、比重を徐々に移行させる形が理想」と話す。 一方で、在宅ホスピスの問題は個人の死生観と切り離すことができない。受ける側も家族を含め考える必要がある。祖父は敬虔(けいけん)な仏教徒だったためか、既に死に対する哲学を持っていた。祖父の死を通して、「死を極端に忌避することは積極的な生につながらない」との思いも強くした。 毎日新聞 2009年10月14日 |

| 第14回日本在宅ケア学会 各職種の目線で家族支援の現状を捉え,方策を探る |

| 在宅ケアにおける家族支援は,職種または対象が抱える問題によって異なる。東京都で開かれた第14回日本在宅ケア学会のシンポジウム「家族支援の実際と家族・専門職のパートナーシップ」では,各職種から家族支援の現状が解説され,よりよい方策のための議論が行われた。そのなかから3題を紹介する。 〜訪問栄養指導〜管理栄養士が多彩な事例に個別に対応 地域栄養ケアPEACH(Perfect Eating And Comfortable Health)厚木(神奈川県)では,訪問看護ステーションが提供する在宅看護と同様,管理栄養士が在宅での臨床栄養の支援を行っている。同事業所の江頭文江代表は,訪問栄養指導の重要なポイントを挙げながら広範囲で多彩な事例に対応する業務を解説し,「在宅ケアは究極の個別対応ができる場である」と述べた。 摂取量の絶対量,患者支援の中心者の把握が重要 同事業所は,疾病の予防および治療にかかわる栄養管理を提供することを理念とする。事業内容は在宅の訪問栄養管理だけでなく,診療所の外来支援,離乳食教室,介護保険施設での栄養管理,食育活動と幅広く,他施設,他職種との連携を図りながら実施している。 訪問栄養指導を行った222例の内訳は,脳血管障害が44.8%と最多で,神経筋疾患,糖尿病,認知症,呼吸器疾患の順だった。依頼内容の7割は摂食・嚥下障害,次いで低栄養の改善が多いが,低栄養は咀嚼や嚥下の障害に起因していることも多い。 評価は栄養状態,摂食・嚥下機能,食生活について行うが,評価時に最も重要な食事摂取量については,全体の何割という相対量ではなく,何をどの程度食しているかを把握することが必要である。また,患者の支援をだれがどのように行っているかが実際の食事ケアにつながる。 食事ケアでは,(1)栄養評価(2)経管栄養(3)栄養補助食品の利用などの栄養管理(4)食具や一口量などの食べ方の指導(5)姿勢の調整(6)排泄管理(7)糖尿病,腎障害食を含む調理指導(8)ターミナルケア(9)ヘルパーへの指導−などが総合的に支援される。時には食材の買い物に付き添い,電子レンジやパッククッキングを利用した調理法,手抜きの工夫も指導する。 その過程では,(1)在宅環境の把握(2)介入の優先順位の決定(3)成功事例の他職種との共有(4)情報の視覚化(5)改善よりも維持を目標とする(6)最低ラインを明確にする(7)頑張りすぎる介護者への情報提供の仕方−に重きを置く。事例は,食事摂取量の減少,ヘルパーによる食事援助,ミキサー食からのステップアップなどさまざまであり,これらに個々に対応し,客観的かつ個人に適した情報を提供する栄養管理士の役割は大きい。 江頭代表は「おいしく食べるためには,おいしい料理,口から食べる機能,心身の健康の3つの要素が必要であり,その実現のために訪問栄養指導を役立てたい」と述べた。 〜在宅療養の多職種連携〜同職種間の連携から始め,在宅チームを構築 厚生労働科学研究班の調査では,在宅医療から入院死亡の転帰をたどった約3割は介護破綻を入院理由としており,病態の重篤度,難易度が在宅ケア中止の決定因子にはならず,家族への支援が重要であることが示唆された。あおぞら診療所上本郷(千葉県)の川越正平院長は,在宅療養を支援する医師の立場から,家族支援の実際や同職種間の連携と在宅チーム構築の必要性を示した。 家族への指示を明確化 川越院長によると,家族の支援は在宅ケアの前提であり,診察時に介護者の健康問題にも相談に応じ,在宅療養を安定的に継続するため治療およびケアの単純化に意識を置いている。療養指導は,3食連続して欠食した場合連絡する,1日の摂取水分量目安は1,000mL,おむつの重みや排尿回数に留意するなど具体的に行う。医師,看護師はどのような変化があったときに報告すべきかを家族に明確に伝達する必要があるという。 同院長は多職種連携について,病院主治医・緩和ケア担当医と在宅医療を提供する診療所医師,病棟・外来看護師と訪問看護師,病院薬剤師と調剤薬局薬剤師などが有する貴重な情報を共有することを重要視し,同職種同士の連携から始めることを提唱した。加えて,「双方が勤務する施設は異なるため,在宅でのチームを構築し,病院と地域の連携を進めることが実際的である」とした。 さらに,同院長は「医師に比べ訪問頻度が多く,滞在時間も長い医療とケアの双方を熟知している訪問看護師こそが在宅ケアの根幹を支えている」との見解を示した。 同診療所では,訪問看護ステーションとの合同カンファレンスを月1回開催し,院内にはステーション担当看護師を配して,週1回の定期連絡を行う。急性増悪や合併症併発中は毎日連絡を取って情報を共有している。 一方,多職種チームの一員としての医師の役割については,診断,治療方針の決定,病状説明,対医師対応を挙げた。 今後,地域の有床診療所,老人保健施設,特養・ナーシングホーム,有料老人ホーム,グループホームが,在宅の延長線上にある療養者の居場所となってケアを提供することは意義深く,これらの施設が街角ホスピスとして機能することが期待される。 同院長は「医療,介護保険に住まいの機能と家族の支援を合わせた4つが一体となって初めて在宅での療養を継続し,完遂することができる」と述べた。 〜看取りのケア〜子供の年齢,ヘルパー,学校関係者へ配慮 世界保健機関(WHO)が定義する緩和ケアでは,患者の家族も対象となっている。あすか山訪問看護ステーション(東京都)の平原優美所長は,在宅で看取りを行った一事例を提示し,看取りを行う子供に対しては年齢に見合った対応と,ヘルパー,学校関係者など訪問看護師が行う緩和ケアの対象は幅広い職種に及ぶことを示した。 看取りの評価までが看護師の責任 事例は40歳代女性,頭部腫瘍,家族は夫と7歳の息子。平原所長はまず,自宅での緩和ケア期間は患者の看護,精神的支援に加え,患者夫婦と高額療養費手続き,患者の希望を実現化するための話し合いを持った。子供に対しては,患者が病状を説明する席に立ち会い,両親と協調を図りつつ学校生活での悩みにも対応した。また,療養が家族にとってよい思い出となるよう,夫婦が話し合える時間を取れるよう配慮した。患者が希望した運動会への出席実現に向けて,事前に学校関係者へ病状や子供の心理過程の説明と学校環境の確認を行い,連携を図った。 運動会への参加後,病状が悪化した際,同所長は「安定した看取りのためにはチームの再編成が不可欠である」として,ヘルパーの不安を軽減するため同行訪問を実施した。臨終数日前は子供に告知し,葬儀などの今後の成り行きを説明すること,およびその話法を夫と確認し,丁寧な説明が行われた。 臨終当日の日中は往診医に臨時往診を依頼して看護師が看取ることに備えた。夫には,状態確認と子供への配慮,学校との連携について承諾を得,臨終時の対応を説明した。看取り後は教師の動揺が子供へ影響することを防ぐため,学校関係者へ看取りの様子を報告し,子供に対する心理的配慮,級友への伝え方を文書とともに提案した。グリーフケアは葬儀および訪問や電話相談を通し2年半続いた。 米国がん協会「親の終末期に立ち会う小児を支援するアプローチ」では,間欠的,短期間の感情反応を呈する子供の特徴を示し,その年齢に合った対応が必要だとしている。終末期の親を持つ6〜8歳児の家族に対しては,親の疾患について適宜情報を提供し,(1)見聞きする事柄についての説明(2)児は親の強烈な怒りや悲しみに圧倒されることがあるという認識(3)教師などかかわりが深い人物への疾患の説明(4)児の発達過程で適切な活動を維持できるような配慮(5)激しい不安,恐怖,学校恐怖,自責の念,持続的な抑うつや自尊心の低下が見られる場合の小児専門医への受診−などについてアドバイスする必要がある。 同所長によると,訪問看護師が行う緩和ケアの対象は,患者と家族だけでなく医師,ヘルパー,ケアマネジャー,学校教師,臨床心理士,子供の友人など看取りにかかわるすべてとする。また,グリーフケアは必要な看護であり,在宅看取りの評価までを引き受ける責任があるという。 同所長は「子供が家族を在宅で看取ることは在宅医療の未来をつくることであり,子供や学校が在宅死のよさを知ることは重要である」と述べた。 メディカルトリビューン 2010年3月4日 |

|

第14回日本在宅ケア学会 地域での看取りを支援する新しい選択肢 |

| 兵庫県立精神保健福祉センターの魚崎須美氏は,地域でターミナルケアを支援する新たな取り組みとして“まちかどホスピス”を紹介し,「在宅と病院の中間に位置する第三の選択肢としての概念と機能を有する」と述べた。 厳しい経営財政 まちかどホスピスには3つのタイプがあり,兵庫県内には有床診療所タイプ1施設,ホームホスピスタイプ2施設,療養通所介護事業所タイプ6施設が展開されている。 有床診療所タイプは,入院設備を持つ有床診療所に緩和ケアの機能を強化し,往診や訪問看護を保持しつつ緊急時の一時入院も受け入れる。常勤医1人と非常勤医4人(常勤換算1人強)を配し,2008年はがんと難治性疾患の終末期を含む入院130例,在宅55例を看取った。 ホームホスピスタイプは常勤医を要さず,家庭に近い環境で看護介護職による24時間のケアが提供される。週1回の緩和ケア専門医の往診と,毎日の在宅ケアホスピスを特徴とする訪問看護ステーションの利用が可能である。昨年は開設1年で8例を看取った。 療養通所介護事業所タイプは,訪問看護ステーションに併設あるいは隣接し,通所による在宅ケア,ホスピスケアを提供する。送迎サービス,日常生活の世話,機能訓練が実施されるが,利用者はまだ少ない。 有床診療所の入院点数は一般病院の半分に満たず,財政基盤は厳しい。効果を検証したうえで国へ入院点数の改定を要望することが必要である。ホームホスピスと療養通所介護事業所については,開設支援に対する県補助金の創設,県営住宅の空き室の活用の方策を,人材育成,啓発とともに行う必要がある。 魚崎氏は「個々の取り組みに行政支援を加えることによってシステム化することを提案したい」と述べた。 メディカルトリビューン 2010年3月4日 |

|

在宅死より病院死が増加 親族の介護人が多いと死の恐怖に |

| ロンドン大学(UCL)プライマリケア・公衆衛生学のAnn P. Bowling教授らは高齢者の死に対する恐怖について研究を行った結果,少数民族集団の高齢者では,親族の介護人が多いと死の恐怖が増すことが明らかにされた。この結果は親族の介護人など家族のネットワークが死の恐怖を緩和するとのこれまでの認識と矛盾する。 介護できる親族の数に差 Bowling教授らは,65歳以上の高齢者から成る民族的に異なる集団(1,000人)とすべてが白人系英国人で社会,教育,経済的背景が類似している集団を対象に,死に対する恐怖などを調査した。 被験者はすべて,英国家統計局(ONS)Omnibus調査(おもに白人系英国人)とEthnibus調査(民族的に異なる)から抽出された。被験者に,(1)死ぬことに対する恐怖(2)死ぬ前の苦痛(3)死を止められない恐怖(4)死に方への恐怖―の4項目について質問し,回答を5ポイント尺度で採点した。 有効性が確認された質問票を用いて,高齢者のQOLに関する35の質問も行った。 Ethnibus群の約3分の1が家庭内で4人以上の成人と同居していたのに対して,ONS群では1%にとどまった。さらに,Ethnibus群で独居者は20人中1人にとどまったが,ONS群では約半数を占めた。 Ethnibus群では3分の2が介護できる親族が4人以上いる大家族ネットワークを有していたのに対して,ONS群では3分の1であった。 QOLが高いほど恐怖心は低い 解析の結果,Ethnibus群の半数以上では,QOLに対するスコアが最も低かった。いずれの群においても,QOLが高いほど恐怖レベルは低かったが,恐怖レベルはONS群に比べてEthnibus群で有意に高かった。 インド人,パキスタン人,カリブ海系黒人,中国人を含むEthnibus群の4分の3強(77%)が死に関する4項目の質問に対して「極度あるいはかなりの恐れ」を示した。 必要なときに介護してくれる親族が多い者では,これら4つのうち3つの項目の恐怖が増大していた。この群では,病弱,長年の疾患,400ヤード(約360m)の歩行困難も死の恐怖の増大と関連していた。高齢は死の恐怖を軽減したが,ONS群に限られた。 Bowling教授らは,英国を含む多くの先進国では在宅死は5分の1以下で,最近の傾向に基づくと2030年までに在宅死は10人に1人未満となると指摘。「在宅でのケアの質と終末期の症状および疼痛に関する恐怖が在宅死より病院死の増加を促進する要因の1つであるため,このことは今後の医療サービスにとって重要な意味を持つ」と指摘している。 同教授らは「在宅で最期を迎える人が増えるには,コミュニティーでの質の高い緩和ケアサービスを一様に受けられるようにするなどして,人々の恐怖に対処する必要がある」と述べている。 メディカルトリビューン 2010年5月13日 |

|

第21回日本在宅医療学会 退院や緩和ケアの意思決定を看護師が調整 |

| 東京女子医科大学八千代医療センター医療支援室の長井浜江師長は,在宅医療体制の整備に携わった経験から地域連携について解説し,「退院や緩和ケア病棟への入院における意思決定の調整に果たす看護師の役割は大きい」と述べた。 緩和ケアチームを発足,近隣緩和ケア病棟と連携 同センターは八千代市を中心に東葛地域で急性期医療を担い,地域医療機関と機能分担と機能連携を行いつつ,自己完結型医療から地域完結型医療を目指す。市内の近隣病院とは2か月に1回の会議を持ち,入院患者の状況や各施設の退院支援の問題点を報告し,ケアワーカーも交えて検討を行っている。今年4 年目を迎えるが,開院当初は在宅医療や緩和ケアを行う市内の診療所および近隣の緩和ケア病棟を有する医療機関が不足。院内でも緩和ケアに関する認識の相違や在宅医療に関する知識,意識が不足していた。 こうした状況下,入院中および退院後に緩和ケアを必要とする患者の増加,地域医療機関からの要望に応え,緩和ケアチームが立ち上げられた。終末期や臨死期に限定せず,早期にがん症状を取り除き,治療や在宅療養に移行する短期集中型緩和医療を目的とした。活動内容は,講義や勉強会の開催,院内外への知識の普及,地域医療機関医師や訪問看護ステーションを核とした在宅医療での緩和ケアの推進,疼痛コントロールを中心としたコンサルテーションなど。 また,訪問看護師や在宅療養支援診療所の医師と連携し,在宅療養を支援している。患者の希望により,緩和ケアチームまたは市外の緩和ケア病棟で症状コントロールを行う。地域では,在宅へ戻るための緩和ケアであり,症状コントロールであるという認識が浸透しつつある。 現在,訪問看護は依頼の翌日に介入が可能である。緊急時は支援センターが介護支援に即座に対応し,訪問診療,往診も数日以内,緩和ケア病院への面談は1週間以内に予約が可能である。これらの結果,在宅看取りは増加している。 院内においても医療チーム間が連携することで早期介入が可能になった。がん専門看護師への相談,薬剤師の介入,外科的緩和ケアの依頼,入院前からの退院支援などにより,疼痛コントロール困難例は減少し,緩和ケア病棟への入院患者は増加,訪問看護および訪問診療を依頼する医師,看護師も増加し,看護師からは地域包括支援センターや介護サービスの利用について患者と家族への情報提供もなされている。 今後対応すべき課題としては,がん難民と言われる症例,経済的問題で入院や在宅療養を受けられない症例,介護力がない高齢者および身寄りがない独居症例,介護施設などから入院した高齢者や認知症症例などへの対応が挙げられる。 長井師長は「在宅導入の成功には日々の調整が重要である」と述べた。 メディカルトリビューン 2010年8月5日 |

| [私のあんしん提言] 家で看取り、欠かせぬ支援 高見澤 たか子さん(ノンフィクション作家) |

| 患者・家族の立場から医療や介護サービスはどうあってほしいか。14年間の介護の末、夫を看取(みと)った体験を持つノンフィクション作家の高見澤たか子さんに聞いた。(聞き手・猪熊律子) ――昨年出版された「ごめんね、ぼくが病気になって」では、パーキンソン病を患い、3年前に77歳で亡くなった夫の看取り体験を赤裸々につづった。闘病生活はどうだったか。 「新聞記者だった夫が定年を迎え、さあこれからという時に発症し、10年後には車いすになった。13年目に腸ねん転で緊急入院した時は、ひどい床ずれを作られ、院内感染で死にかけた。その後、家に連れ帰りたいと言うと胃に穴を開け管から栄養を注ぐ『胃ろう』にすれば帰ってよいと言われ、約1年間、要介護5の夫を介護した。家で最期まで看取ろうと改築までしたのに、終末期を迎えると入院を勧められ、結局そのまま病院で逝った。支えてくれる専門職がいなければ家での看取りは実現できない」 ――医療を受けて感じたことは。 「別の医師の意見を求めたら嫌な顔をされるなど医師とのコミュニケーションに悩んだ。人間を診るという教育を徹底してほしい。医師同士の連携も不十分。入院すると在宅医との縁が切れ、両者が連携して患者を診るという発想がない。以前、取材で訪れたオランダでは、在宅医が病院の医師と対等な立場で診療していたのが印象的だった」 ――患者のQOL(生活の質)についてはどうか。 「入院中、少しでも機能を維持したいと、本人がほしがったコーヒーをひとさじ飲ませたら、内科の医師に見つかり、誤って気管に入ったらどうするのかとひどくしかられた。でも、退院してから口腔(こうくう)リハビリで、昆布をかんで唾液(だえき)を出し、唾液をのみ込む訓練をした夫は大好きなおせんべいを食べることができた。生活の質とはこういうことだと思う。訴訟リスクが高い時代に医療関係者の大変さはわかるが、患者・家族と協力して、生きる力を引き出す医療をしてほしい」 ――介護に対しては。 「私自身、がんの疑いがあると言われたが、絶えずたんの吸引が必要で、胃ろうや人工肛門(こうもん)をつけた病人を抱えて検査に行く暇もなかった。介護家族への支援はゼロに等しい。在宅での夜間の介護体制を充実させ、介護職には一定の医療行為を認めるべきだ」 ――ほかの課題について。 「老後の住まいへの不安が強いのに、日本の住宅政策は自助努力が基本。『最期まで在宅で』と言うのなら、自宅で安全に過ごせるための改修支援や、良質で手頃な高齢者向け賃貸住宅を増やすことが望まれる」 YOMIURI ONLINEいきいき快適生活 2010年11月10日 |

| 在宅死は介護者のQOLやメンタルヘルスに好影響 |

| ハーバード大学のAlexi A. Wright博士らは,死期が近づいているがん患者とその介護者を対象とした研究を実施した結果,「ホスピスケアを受けながら自宅で死を迎えたがん患者と比べて病院や集中治療室(ICU)で死を迎えた患者では,終末期のQOLが低く,さらに介護者の悲嘆期に精神疾患を発症するリスクが高かった」とJournal of Clinical Oncology(2010; オンライン版)に発表した。 終末期の医療内容も大きく影響 Wright博士は「どこで死を迎えるかは,がん患者本人だけでなく看護する家族にとっても大きな問題である。今回の知見は,病院死の低減あるいはホスピス利用の増加を目的とした介入が,死期が近いがん患者のQOL改善に役立つ一方,死別後に介護者が精神疾患を発症するリスクを低下させる可能性があることを示唆している」と述べている。 同博士らは,進行がん患者342例とその介護者を対象に,大規模研究“Coping with Cancer”の一部として前向き研究を実施。登録時から死亡時まで患者を追跡調査した(追跡期間の中央値は4.5カ月)。同博士らは死亡前2週間以内の終末期における患者のQOLを評価すると同時に,この試験への登録時と患者の死亡後6カ月時点での介護者のメンタルヘルスを評価した。 その結果,終末期近くに患者が受けた医療の内容が患者にとっても介護者にとっても極めて重要であることが明らかになった。ICUや病院で死を迎えた患者では自宅でホスピスケアを受けて死を迎えた患者と比べて身体的苦痛と精神的苦痛が大きく,QOLも低かった。また,自宅でホスピスケアを受けて死を迎えた患者の介護者と比べてICUで死を迎えた患者の介護者では,心的外傷後ストレス障害(PTSD)発症リスクが5倍高かった。 同博士は「患者の最期がどのようなものであったかは,患者の死後,介護者がどのように生きるのかということに大きな影響を及ぼす。今回の研究から,患者が死を迎える場所と終末期の医療は,介護者の死別体験に影響することが明らかになった。患者が死を迎える場所によって患者のQOLに差が生じるとは予想していたが,悲嘆の過程において介護者のメンタルヘルスにこれほどの差が認められたことに驚いている」と述べている。 また,「死別後の介護者の精神医学的臨床症状について調べた研究はほかにも複数あるが,今回の研究では患者の死亡前後の両方で介護者を追跡調査した。この研究は,患者が死を迎える場所によって介護者が精神疾患を発症するリスクが異なることを明確に示した初めての研究だ」と説明している。 介護者で高い精神障害発症リスク Wright博士らは,ICUや病院で死を迎えた患者の介護者のうち21.1%(19人中4人)がPTSDを発症した一方,自宅でホスピスケアを受けて死を迎えた患者の介護者では4.4%(137人中6人)であったことを明らかにした。同様に,病院やICUで死を迎えた患者の介護者の21.6%(37人中8人)では何事も手に付かなくなるような強い悲嘆が長期間続く(遷延性悲嘆障害)一方,自宅でホスピスケアを受けて死を迎えた患者の介護者では5.2%(77人中4人)だった。 同博士らは,患者・介護者・医師間での終末期についての話し合いの増加や患者教育の改善などを通して,病院で死を迎えることを選択するがん患者を減少させる複数の方法を推奨している。 同博士らは「死期が近づく中で自分が受ける治療の強度が自分のQOLや自分の死後に愛する人の精神状態に影響を及ぼすことが分かっていたならば,患者は事前に配偶者や医師などに希望を伝えるなどの手段が可能になり,無益な治療を行わずに済むだろう」と述べている。 同博士らは,患者が自分の予後を完全に理解しているか否かなどの患者と医師とのコミュニケーションや意思決定に関する問題および腫瘍医とがん患者が化学療法などの治療の中止を考える際に何が影響するのかについて研究を計画している。 「進行がん患者の約70%が自分の予後について知りたいと考えているが,自分の死期を知っていると報告する末期患者は3分の1にすぎない。患者が自分の予後や今後の治療が奏効する見込みについて知らされていたならば,患者が異なった選択をするか否か,また医学的転帰が異なったものになるか否かについて解明したいと考えている」と述べている。 メディカルトリビューン 2010年11月11日 |

| 特養に「看取り部屋」 介護・医療の現場で 千葉・老いの未来図 |

| ◇「最期」見守る若手職員 施設で亡くなる入所者増 入所者の最期を職員や家族が看取るための部屋を用意する特別養護老人ホームが、県内でもみられるようになった。病院ではなく福祉施設で生涯を終えるお年寄りが増え、それを若い職員たちが見守り、支えている。人の最期に向き合い、痛みを覚えながら、高齢者に寄り添う仕事に手応えを感じている若者たちの年末年始を追った。 「ほら、獅子舞だよ獅子舞!」 八千代市の特養「グリーンヒル八千代台」で今月3日、佐藤真冬さん(21)が、86歳の女性入所者に語りかけた。この日はご機嫌斜めで、車椅子に座らせたが表情は険しく、職員の必死の獅子舞にも無表情だ。名前を呼んで肩をたたき「あなた美人さんだねえ」とささやく。すると、魔法のように笑顔がこぼれた。 福祉の専門学校を昨春、卒業。施設に就職して間もなく、初めて1人で夜勤に入った。深夜、認知症の男性入所者が個室から起き出してきた。「会社に行かなきゃ」。外に出ようとするのを必死で止めた。「暗くて危ない。朝にしようよ」。繰り返し語りかけ、どうにか居室に戻した。 ◇ ◇ 施設は3階建てで計39の居室があり、2階フロアの奥まった一室を「看取り部屋」に指定している。遺体を霊きゅう車まで運ぶ際、人目につかないよう配慮。室内にはベッドのほか布団が敷ける畳のスペースがあり、家族も寝泊まりできる。「あと数日」となると職員は家族に宿泊を勧める。 施設での看取りは、往診して死亡に立ち会う医師がいなければ成り立たない。立ち会う医師がいなければ警察や消防に通報するしかなく、「変死」事案として警察の検視が必要となる。 同ホームでは、最期を看取ると速やかに主治医に連絡し、駆けつけた医師が死亡診断書を作る。その後、職員らは遺体を洗って着替えさせる「エンゼルケア」を行う。 特養入所者の平均要介護度が年々高まり、入所者が施設で亡くなるケースを踏まえ、厚生労働省は06年の介護報酬改定で「看取り加算」を新設。これにより、看取りを行う特養が増えたとされる。 佐藤さんはまだ新人で、看取ったことはない。「いつも接する身近な入所者が突然亡くなったら、混乱するのでは」。かすかな不安が消えない。 昨年結婚し、長男も生まれた。「仕事がきついのでは」「給料でやっていけるのか」。そう心配する友人たちには、「きついけど楽しい」と胸を張って答える。「利用者に寄り添いたい」という思いは揺らいでいない。 ◇ ◇ ♪と〜しの初めのためし〜とて〜 昨年の大みそか、印西市の認知症者のグループホーム「秋桜(コスモス)」に、高齢者の歌声が響く。ホームで元旦を迎えるお年寄り9人の輪の中心で、山下藍香(あいか)さん(20)がキーボードを弾く。台所から年越しそばの香りが漂う。 08年春に高校を出てホームに就職。昨年の春先、98歳の女性との「別れ」を経験した。別棟でデイサービスに従事していた午前中に異変を聞き、昼休みに居室へ駆けつけた。息はなかったが、安心しきった表情で目を閉じていた。「今までありがとう。よく頑張ったね」と声をかけた。 「家族のようなものですから……」。取材に涙があふれ、言葉がなかなか続かない。 入所者の最期に初めて向き合ったのは、昨年の1月末。満100歳の女性だった。口数が少なく、意思の疎通に難渋したが、半年ほどたつと表情から気持ちが読み取れるようになった。介助の時、女性の好きな「リンゴの唄」をよく一緒に歌った。手を握ってくれることもあった。 女性は徐々に衰え、肺に水がたまるようになった。手術には耐えられない。食が細り、呼吸も「ひゅう、ひゅう」と苦しげになっていく。「頑張って」。懸命に世話をした。休日の夜、外出中に携帯電話で亡くなったと知らされ、絶句した。 幼いころから一緒に暮らす祖父母にかわいがられた。「お年寄りの役に立ちたい」。そんな思いで介護の世界に飛び込んだ時、つらい別れが伴う仕事だとは思わなかった。「最後に後悔しないようなケアをしたい」。今はそう考えている。 m3.com 2011年1月7日 |

| がん2015年問題 患者数増加、どう克服 |

| 高齢化の進展でがん患者数が増加し、医師や病院ベッド数が不足するといわれる「がんの2015年問題」の到来が迫りつつある。近年、治療の全てを病院で行うのではなく、かかりつけの診療所や訪問看護を積極的に利用しながら、地域でがん治療や緩和ケアに取り組む動きが活発化している。病院への一極集中を軽減する施策として、医療関係者の地域連携に対する期待は大きいが、ツールの運用や患者の不安解消など、克服しなければならない課題も多い。 厚生労働省の試算によると、団塊世代が65歳以上となる2015年にがん患者数がピークに達する。03年に298万人だった患者は、15年に533万人にまで増え、50年までほぼ横ばいの状態が続くという。鳥取県健康対策協議会のがん登録集計によると、県内で新たにがんと診断された登録数は04年に3756件、05年に3876件、06年は4198件と着実に増加している。 ■自宅で療養を 厚労省は07年以降、都道府県ごとに地域がん診療連携拠点病院を指定するなど、地域間、病院間の医療水準の格差をなくす「均霑化」を進めてきた。さらに、「2015年問題」に備え、自宅での長期療養や緩和ケア、通院しながらの積極的治療ができる環境整備にも力を入れている。 県がん診療連携拠点病院で鳥取大学医学部付属病院がんセンターの紀川純三センター長は「がん患者へのアンケートでは、6〜7割が『自宅で最期を迎えたい』と答えている。自宅での療養を支えるには、地域との連携が必要」と説明する。 ■地域連携のツール 地域連携を実践する上で有効なツールになると注目されているのが「地域連携クリティカルパス」だ。病院での検査や手術などを経て、自宅に帰り治療を続けるがん患者に対応した診療計画表で、診療方針や患者情報を一元管理。病院と近くの診療所、訪問看護ステーションなどの医療機関で情報を共有し、患者への説明にも役立てる。県内では統一形式のパスの整備を進めており、4月1日からの運用を目指している。 紀川センター長は「地域の診療所で、がんの簡単な診療が行えるようになれば、待ち時間が少なくて済む、距離が近いなど患者にとってもメリットがある。パスの役割や仕組みについて周知を進め、安心して地域で治療できるようにしたい」と話す。 ■存在を知って 一方、退院して自宅に戻る患者からは不安の声も寄せられる。県内4カ所の地域がん診療連携拠点病院の一つ、県立中央病院(鳥取市江津)の「がん相談支援室」には、「今までの先生を離れるのは怖い」などのほか、自宅でのケア方法や最期をみとることに悩む家族からの相談もあるという。 医療費の支払いに関しての問い合わせも多く、退院後には一度にまとまった額の医療費が必要になることも少なくない。 相談に応じる臨床心理士の藤松義人さんは「入院時には医師や看護師が身近にいるが、地域に帰ると悩みを打ち明ける場がなくなってしまうのでは」と指摘する。「相談は入院、外来問わず、誰でも利用できる。もっとがん相談支援室の存在を知ってもらえるよう努めたい」と話し、地域連携の中での役割の大きさを実感している。 NetNihonkai 2011年3月9日 |

|

第28回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 広がる患者・医療者と地域の協力連携 |

| 高齢化が進む中,ストーマ・排泄ケアを必要とする患者の数も年々増加している。特に高齢者のストーマ管理では,他者の助けが必要な場面が多いにもかかわらず,支援体制の不備や患者のためらいなど,解決すべき課題は少なくない。福岡市で開かれた第28回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会(会長=福岡大学病院看護部・梶西ミチコ看護師長)のシンポジウム「排泄ケアを支えるよかねットワーク=地域ネットワーク」〔座長=高知医療再生機構・倉本秋理事長,山陽学園大学(岡山県)・藤原泰子准教授〕では,多職種による地域ネットワークについて,行政,医師,看護師の立場から発表が行われ,活発な議論が繰り広げられた。その一部を紹介する。 コンチネンスリーダーの介入で介護施設の排便障害が改善 〜オストメイトサロン〜オストメイトと家族を支援 〜在宅ホスピスケア〜患者の自己決定と家族の支援を最優先 コンチネンスリーダーの介入で介護施設の排便障害が改善 NPO法人日本コンチネンス協会のコンチネンスリーダーであるくるめ病院(福岡県)地域医療センターの種子田美穂子看護師長は,医療職の配置が義務付けられていないグループホームの施設長から排泄ケアの指導を依頼され,職員に対して行った排泄ケア指導の経験を紹介。「専門職の介入により介護施設職員の知識や技術の向上が可能であることが明らかになった。今後,地域のネットワークづくりには,専門職による施設(現場)に入り込んだ教育や現場の意識改革への取り組みが必要」と述べた。 排便ケアは重要だが負担 種子田看護師長は,まず以下の介入計画を設定した。(1)排泄ケア・アンケート→(2)排便ケアの学習会→(3)実践のための施設内ミーティング→(4)症例カンファレンス→(5)ケアプランの展開→(6)取り組みの評価。 アンケートからは,排泄ケア(特に排便ケア)の重要性を理解する一方,排便ケアを負担に感じる職員の心情が明らかになった。その理由としては,(1)医療的な配慮の必要性(2)排泄トラブルと問題行動の同時発生(3)排便確認の困難さ(4)トイレ誘導に対する拒否(5)後始末の大変さ などが挙げられた。これらを克服するのに何が必要かという問いに対しては職員の約80%が「知識の習得」と回答した。 同看護師長は介入計画の(2)以降で,アセスメントツール(お通じチェック表)で排便に関する情報を収集し,それを基にカンファレンスを実施。その1例としてカンファレンスを通して実際のアセスメント法とケアプランの立案に対して指導を行った78歳の脳血管性認知症の男性患者を紹介した。症例は排便が2日間なかったときに坐剤を挿肛する方法で普通便〜軟便が認められ,問題であった下痢と便秘が解消し,不潔行為もなく,介護負担もなくなった。 今回のコンチネンスリーダー介入によるセルフ・エフィカシー(自己効力感)の変化をGeneral Self-Efficacy Scale(GSES)で評価したところ,職員では目立った変化はなかったが,リンクスタッフ3人は介入後に得点が上昇していた。 最後に,同看護師長は「介護施設では排泄ケアに苦渋しており,その解決には知識の習得と情報の共有化が必要。多職種によるカンファレンスは有効で,それにはアセスメントツールの利用は必須。医療職のいない介護現場では職員の教育以外に,主治医との連携・協働も重要」と結論した。 〜オストメイトサロン〜オストメイトと家族を支援 ストーマ造設者(オストメイト)に対する社会の認知や理解は近年深まっているが,それでも当事者やその家族でしか分かり合えない悩みや困難は存在する。岡山大学病院総合患者支援センター専門チームの奥野信枝氏は,2004年に開設された同センターの活動の一部として開始されたオストメイトサロンのこれまでの活動内容や,参加者の感想などを紹介。「オストメイトサロンを心のよりどころとして楽しみにしている参加者が多い」と述べた。 患者からの要望で開設 同センターは,病院の各部門だけでなく,行政や医師会,他の医療機関,ボランティア組織や団体と連携を図りながら,患者を包括的に支援していく組織であり,その活動の一貫として多くのプロジェクトチームが活動を行っている。 オストメイト支援チーム(OST)もその1つとして立ち上げられたが,オストメイトの経験者やその家族が集まって,経験や悩みを共有し,互いの相談に乗れる場がほしいという患者の要望で,2004年1月からオストメイトサロンが開催されるようになった。 同センター内で,通常,毎月第1木曜日の10〜15時に開かれ,オストメイトやその家族,あるいは,これからオストメイトになる人が,事前の予約なしで参加できるシステムとなっている。 活動の目的は,(1)自分の意思で自由に参加する集いの提供(2)先輩・後輩オストメイトが,交流の中で情報交換(3)胸の内を話し,仲間の存在を互いに感じる(4)ストーマを受け入れ前向きに日常を送れるように支援 の4つであり,当初はオストメイトビジター(社会復帰したオストメイトで,後輩のオストメイトにその経験を通し知識を提供し支援する人)の資格を持つオストメイトが中心に開催された。 院内掲示板や広報誌,地方紙への掲載などの広報活動の成果もあり,過去5年間の参加者は毎月平均15人程度。参加者の中には「自分で張り替えができるようになり,ストーマの話が普通にできるようになった」,「同じ思いの人がいることを知り,前向きに生きていく気持ちがわいた」などの喜びの声が聞かれ,参加者にとっては生活の中の大切なものとして位置付けられるようになっている。 最近の参加者の割合は,男性が約40%,年齢は50歳代20%,60歳代30%,70歳代30%,80歳代10%,その他10%と高齢化が目立つ。これは,社会人には参加しづらい平日の午前から午後にかけて開催されていることも関係している可能性があり,今後の検討課題の1つだという。さらに,奥野氏は「商業目的で参加する人や研究目的で参加を希望する医療者・学生などもおり,今後対処が求められる問題点だ」と指摘。それでも「この自助グループ活動の支援と見守りを続け,サロンの初心(志)をつないでいきたい」と述べた。 〜在宅ホスピスケア〜患者の自己決定と家族の支援を最優先 齋藤醫院(福岡県)の齋藤如由院長は,在宅ホスピスケアの概念や良いホスピスケア提供のためのポイントを概説。末期がん患者に対するケアに焦点を当て,実際の症例を提示しながら在宅ホスピスケアにかかわる医療従事者の行動指針などを提案した。 患者の満足度を重視 齋藤院長はまず,世界保健機関(WHO)の緩和ケアの定義(2002年)を紹介し,QOL改善を重視するアプローチそのものが緩和ケアであると述べた。 同院長はホスピス・緩和ケアの考え方の重要な点として,(1)生きることの尊重と誰にでも訪れる「死への過程」に対する敬意(2)死を早めることも遅らせることもしない(3)痛みなどの症状緩和(4)患者に死が訪れるまで生きている意味を見いだせるようなケア(5)家族を支えるケア の5つを挙げ,このような理念に基づいたケアを在宅で行うことが在宅ホスピスケアであると説明。そして「患者の自己決定を支えることと,家族を支えることを最優先事項とすべきだ」と訴えた。 さらに同院長は,良い(在宅)ホスピスケアを提供するために必要な条件について説明。(1)情報の共有化(多職種によるチームケアの質を担保するため)(2)24時間対応の体制整備(3)ホスピスケアに適した人材の教育と配置(4)緩和医療に通暁した医師の育成(5)医療機関(医師)同士の連携(6)患者・家族の死に対する認識を一致させることが重要であるとした。特に(6)については,死の文化に即した医療の展開として,家族に対して「家でみとってもよい」ことを理解させることが大切だという。 ホスピスケアは,死が近づき日常生活動作(ADL)が低下していく一方の患者のQOLを向上させるという一見,矛盾した試みであるが,重視すべきは患者の満足度である。それが実現されているかどうかは,結局,患者の主観に依存するが,同院長は「医療者側が患者や家族に何かを強制したり禁止したりしてはならない」とし,患者や家族が困っているときにはいつでも手を差し伸べられる態勢を維持しておくことが大切だと述べた。 一例として同院長は,新婚1年目で末期の卵巣がんとなった30歳代の女性患者を紹介。この症例はストーマを造設し,残存空腸が60cmになったが,食べることを楽しみ,高カロリー輸液調製(TPN)の自己作製もマスターし,食物の経口摂取を継続して栄養維持にも努めた。最後はストーマも十分機能しなくなり,胃チューブ(マーゲンゾンデ)自己挿入による胃内容排液も行い,自らの生命を全うした。これについて,同院長は「ストーマ・排泄ケアといっても,栄養サポートチーム(NST)として食のケアも考えたトータルなケアを考えることが重要だ」と述べ,患者の満足度を高める上でのトータルサポートの重要性を強調した。 そのほか同院長は,胆嚢がん後にがん性腹膜炎を来した65歳の女性患者や,S状結腸がん末期の71歳女性患者の例も紹介。いずれにおいても,最後は自宅で過ごしたいという患者の希望を受け入れ,家族(夫や子供,孫など)の看護をケアチームが応援するという形で,満足のいくみとりができたと述べた。 メディカルトリビューン 2011年4月21日 |

|

〜在宅みとり〜 大病院信仰と家族への負担感がバリアーに |

| 第25回札幌冬季がんセミナー 現在わが国では,がん患者の約9割が医療施設で死亡している。しかし,「在宅でのみとり」を希望する患者は多い。在宅緩和ケアを専門とする医療法人社団爽秋会ふくしま在宅緩和ケアクリニック(福島県)の鈴木雅夫院長は,同院の取り組みについて報告した。 支援側の問題点は多職種連携 同クリニックのほか,宮城県に2カ所(岡部医院,緩和ケアクリニック仙台)の診療所を持つ爽秋会では,できるだけ在宅で過ごしたいと願っている終末期がん患者,神経難病患者,通院の困難な高齢者などを対象に,計画的な訪問診療を行っている。スタッフは,医師9人(常勤8人,非常勤1人)をはじめとして,看護師,作業療法士,ソーシャルワーカー,ケアマネジャー,鍼灸師,ヘルパー,チャプレン(病院付牧師)など計87人のスタッフが従事している。自宅でみとったがん患者は,昨年1年間で308人,2009年は315人,2008年は251人である。 ふくしま在宅緩和ケアクリニックは,2007年10月に開院。現在は,医師2人(常勤),看護師4人,ソーシャルワーカー1人,事務員2人のほか,岡部医院から1〜2週に1回来るチャプレンにより,特にがんを専門とした在宅緩和ケアが行われている。 鈴木院長によると,外来は行っていないため,収入もごく限られており,収入はすべてスタッフの給料に回される。医療施設などの固定資産に回せる費用はないため,家賃7万円のごく一般的な民家を借りて,診療所を開いているという。 同院長は,在宅緩和ケアを提供する側の問題点の1つとして,「多職種連携」を挙げた。在宅緩和ケアの現場では,複数の職種でチームを形成する必要があるが,職種ごとに事業所が違う。1つ1つが独立採算の事業所であるため,それぞれが黒字を出さなければならない。その中で患者ごとにチームを形成したとき,理念の統一,情報交換,人間関係の構築を行うことは容易ではない。同院長は,必然的に同一組織内に多職種をそろえざるをえない現状を報告した。 また患者側の問題点として,「“大病院信仰”と“家族への負担感”に集約できる」と指摘。病院で最期を向かえることを望む人たちは,死については嫌なものとして話し,点滴しながら心電図や人工呼吸器を付け,心臓マッサージをされながら死ぬのが正しい死に方であると考える人が多い。 一方,自宅でみとられることを希望する人たちは,死について仕方がないものとして話し(“受け入れている”というのとは違う印象),死は人生のゴールであり,いつも通りの生活を大切にしている。「われわれの活動が,地域における死の文化の継承につながることを期待して日々の仕事を行っている」と報告した。 メディカルトリビューン 2011年5月19日 |

| 点滴不要、モルヒネ使用が在宅ホスピスの極意 |

| 6月5日に行われた全国在宅医療推進協議会主催の市民講座で講演を行った井尾和雄氏(立川在宅ケアクリニック院長)は、自院で行っている在宅医療について説明した。 立川在宅ケアクリニックの開院は、2000年2月。現在は、医師4人(常勤2人、非常勤2人)、看護師2人、事務5人、ボランティア(アロマ)1人という体制で、それぞれ30箇所以上の訪問看護ステーション、訪問介護事業所と連携しながら、立川市を中心に周辺14市町を訪問している。 「当院の在宅医療=在宅ホスピス」と話す井尾氏。同クリニックでは、末期がんの患者のほか、寝たきりの高齢者、難病患者(最年少は4歳)を対象に在宅ホスピスを提供し、2010年に看取った患者数は187人(在宅160人、特養27人)。開設以来、1,630人の看取りを行ってきた。 「僕は看取りません。看取るのはご家族」「家族が自宅で看取るための応援医療」と考える井尾氏は、「中途半端な気持ちの患者さんは受けません。看取るという覚悟を家族がされることが大事」と話す。 そして1,600人以上もの看取りに携わってきた経験から、在宅ホスピスの成功のポイントを次のように紹介する。 ・「点滴は原則行わない」 中心静脈栄養は減らし、自然な苦しまない呼吸状態のためには「余分な水はいらない、最期まで口から」が看取りの極意という。 「点滴は何かしてもらっているという家族の安心感だけで、患者さんにとっては拷問」(井尾氏) ・「痛みは我慢しない」 痛みを我慢することは心身ともに消耗するだけで、何の意味もない。痛みが消える量が適切な投与量であって、中途半端なモルヒネの使い方はしないとのこと。 ・「呼吸困難の対応」 肺がん、肺転移、呼吸器疾患の呼吸困難の、自宅でも24時間酸素が使用でき、モルヒネや座薬の使用で呼吸苦を軽減することができる。 また、井尾氏は、在宅で看取った患者のうち、診療日数が1週間未満が13%、1週間〜1ヶ月未満が35%もいるという状況について、病院に対して「紹介がまだまだ遅い」と指摘する。 「医者は亡くなっていく過程について教育を受けたことがありません。亡くなっていく方にも助ける医療をしてしまう。でも、余命が短いと判断した患者はありのままを伝えて見放したほうがよい」と、患者が残された時間を有意義に使うために早めに紹介してほしいと主張した。 このほか、講演後の質疑応答では、看取りに必要なことについて問われ、「構える必要はない。そばにいてあげること。普通に戻すためには何が必要か考えること。むしろ、残された人のメンタルケアが大事です。スピリチュアルといったことが注目されているが、日本はまだまだ未熟な国。自然体でいること、人は死ぬんだということを日頃から考えておくことが必要」と答えた。 ケアマネジメントオンライン 2011年6月6日 |

| がん患者を多職種で支え合う地域づくりが課題−第13回日本在宅医学会 |

| 在宅医療は在宅でみとることととらえられがちであるが,在宅医療にかかわる医療者にとって在宅医療は「在宅で生きる」を支えることである。豊中市で開かれた第13回日本在宅医学会〔大会長=医療法人拓海会(大阪府)・藤田拓司理事長〕は「『生きる』を支える在宅医療」をテーマに開かれた。その中で,シンポジウム「悪性腫瘍患者が安楽に暮らすために」(座長=医療法人拓海会大阪北ホームケアクリニック・白山宏人氏)では,がんの診断時から最期まで「生きる」ことを地域で支えるためには,住み慣れた自宅での「安楽な生活」を,医療者を含めすべての人々が支え合える地域づくりを構築する必要性が指摘された。 患者の生き方を支援する体制を整備 淀川キリスト教病院(大阪府)地域医療連携センターの三輪恭子氏は,急性期病院における退院調整看護師の役割について示し,がん患者が「どう生きたいか」を支援する体制を整えておくことが重要であると強調した。 院内・地域での看護連携を強化・促進 がん患者・家族は「家に帰る」ことについて,自宅で自分らしい生活を過ごせるという期待がある一方,医療者が常にそばにいないことへの不安や,家族の医療処置や介護を担うことへの戸惑い,退院もやむをえないというあきらめと憤り,また末期の患者では死期を間近に感じる衝撃と落胆を感じている。したがって,退院支援・退院調整は単なる場所の移動ではなく,「その人がどう生きたいか」を支援することである。 そのため,退院調整看護師は入院患者の退院支援プロセスとして,まず,関係者の気持ちや方向性を「合わせる」とともに,退院に向けたチームとして力を「合わせる」。その1つとして,医療ソーシャルワーカーとともに,退院支援の必要な患者をピックアップするため病棟看護師との方向性カンファレンスや,在宅・病棟双方の意見交換およびケアをつなぐため訪問看護師,病棟看護師,薬剤師,栄養士とのカンファレンスを行っている。次に,在宅療養への移行に向けて患者・家族の心身の状態を「整える」とともに,必要な医療・介護体制を「整える」。そして,院内から地域へとケアを「つなぐ」。さらに,在宅支援体制が整うまでの療養状況を把握し,緊急時に「備える」ことが役割となる。 一方,外来患者の療養生活支援として,外来への受診時,外来化学療法時などに療養状況を把握,評価し,治療法の変更や緩和医療への移行に際してはタイムリーにかかわり,病状の変化を予測し必要なサポートを見極める。また,療養場所・療養方法の意志決定を支援し,療養環境を整える役割を担っている。こうした外来での適切な支援により不必要な入院が避けられるという。 三輪氏は「患者がどう生きたいかを支える体制を整備しておくことが重要である。まずは院内・地域での看護の連携の強化・促進を図り,地域全体の在宅医療の質が向上するよう支援病院として取り組んでいきたい」と述べた。 診断から最期までかかりつけ医と看護師がケアを 医療法人思葉会在宅緩和ケアセンターほすぴす(兵庫県)の市橋正子所長は,緩和ケア認定看護師・訪問看護認定看護師の立場から在宅医療への取り組みを報告。がん患者はがんと診断された時点から,かかりつけ医と看護師がパートナーとなって最期まで診ていくことが重要であると述べた。 訪問看護と療養通所介護で看護の連続性を図る 市橋所長が運営する訪問看護ステーションは,2006年に療養通所介護,いわゆるデイホスピスを有する訪問看護ホスピスとして開設された。療養通所介護事業は,訪問看護だけでは時間やマンパワーに制限があるために設けられたもので,訪問看護と連動させて緩和ケアを提供することで看護の連続性が得られるという。 同所長によると,がん患者が希望する場所で安楽に自分らしく過ごすためには,がんと診断された時点から,かかりつけ医や看護師が患者のパートナーとして病院医師の説明を分かりやすく伝えたり,治療の選択や療養の場をともに考えるなど,最期まで診ていくことが重要である。それは,患者の生活を知っているかかりつけ医や看護師だからこそ,その患者にふさわしい緩和ケアを考えることができるからであるという。 同所長は「在宅医療は医師と看護師が協働してケアを考え,他職種と連携,または地域と病院が連携することで,患者・家族の『いのち』を大事に考えたケアを展開することができる。在宅医療は医学の視点と看護の視点が両輪となって支えている」と強調した。 訪問服薬指導でアドヒアランスが向上(アドヒアランス=患者が自分の病気の状態や治療の目的、使用する薬剤の副作用などを理解した上で、積極的に治療方針の決定に参加し、その治療法を守っていくこと) セコム薬局新大阪の二宮美智子氏は,調剤薬局の観点から在宅医療における訪問服薬指導の実際を報告。訪問服薬指導によりアドヒアランスが向上し,在宅医療の質の維持・向上が期待できると述べた。 すべての薬局が行うには解決すべき問題も 薬剤師の在宅医療へのかかわりは,患者はもとより医療者にもあまり知られていないのが現状である。同薬局では,2000年から在宅患者への訪問服薬指導を実施している。その流れとしては,通院困難な患者を対象に,主治医が訪問服薬指導の必要性を説明し,処方せんに訪問指示を記載する。これを受け,薬剤師は訪問計画書を作成,患者宅へ訪問して服薬状況,自己管理状況,副作用などの情報収集を行うとともに,患者・家族に服薬指導を行い,改善すべき点があれば主治医へフィードバックする。 実際の業務は,薬を一包化することで患者の負担を軽減し,それでも残薬がある場合は,その原因を見極め,薬の一覧表と説明書を作成し,薬箱にセットするなどアドヒアランスが上がるよう薬の管理を行っている。また,残薬状況を確認し,次回の処方に反映するように医師に依頼する。 一方,すべての調剤薬局が訪問服薬指導を行うには課題も多い。経験ある薬剤師の不足,在宅医療に関する知識不足に加え,麻薬処方は麻薬の管理の問題や必要時にすぐに用意できないこと,麻薬に関する知識不足の問題,さらに輸液処方は無菌調剤ができないことや多種類の高カロリー輸液とその器材類の在庫の問題,輸液や器材に関する知識がないため処方の矛盾点を指摘できず,十分説明できないことなどが問題となる。 しかし,訪問服薬指導により,患者の自宅での生活に適した薬物療法を選択・継続できることからアドヒアランスが向上し,患者の療養生活の質の維持・向上が期待され,患者にとってのメリットは大きい。二宮氏は「患者だけでなく医療者にも訪問薬剤師の役割を知り,利用してもらいたい」と述べた。 メディカルトリビューン 2011年6月16日 |

| 〜終末期在宅ケア〜 訪問看護師と医師との連携に課題−第15回日本在宅ケア学会 |

| がんの終末期を自宅で過ごしたいと願う患者は多いが,実現には数々の課題が指摘されている。東京大学大学院健康科学・看護学専攻緩和ケア看護学分野の大園康文氏は,医療専門職の中でも患者や家族に最も身近な訪問看護師から見た在宅療養の問題点について調査,その結果を報告した。同氏は「往診日に同行し,地域病院の勉強会に参加するなど医師との連携をスムーズにするための努力が必要」と指摘した。 情報共有で相互理解を 大園氏は,患者や家族が望む在宅療養を実現するためには,看護師が把握している在宅療養の問題点を明らかにし,その対応策を共有することが有益であるとの観点から,訪問看護師から見た終末期がん患者の在宅療養に関する問題点と,対策について調査を行った。 調査期間は2009年12月〜10年3月。対象は,関東地方で24時間対応の訪問看護ステーションに常勤する看護師で,過去1年間に終末期がん患者を3例以上担当した25人(男性1人,女性24人)。看護師経験10年以上が24人,訪問看護経験10年以上が12人,過去1年間に10件以上にかかわった人が19人で,経験豊富な訪問看護師が多いのが特徴。 先行研究のレビューから終末期がん患者の在宅療養に関する問題点を抽出し,インタビューガイドを作成,半構造化面接で得られた結果を分析し,カテゴリー分けを行った。 その結果,多職種との連携に関する問題として,(1)訪問看護の依頼が遅く,患者・家族とかかわる時間が短い(2)医師と患者・家族との話し合いに入れない―などが指摘された。 訪問看護師の対策として,(1)地域病院が主催する勉強会に積極的に参加(2)参加している医師や病棟看護師にアピールする―などが挙げられた。 医師の問題として,(1)在宅ケアをサポートする開業医と連絡が取れないことがある(2)終末期がん患者の緩和ケアに関心がないと感じる病院医がいる―などがあり,その対策として,医師の指示を明確にするために,訪問開始前に事前指示の取り決めを必ずすることが挙げられた。 病院看護師に関しても,(1)退院指導が自宅での生活に合っていない(2)終末期在宅ケアに関心がないと感じる病棟看護師がいる―などの指摘があり,在宅療養を病院看護師に理解してもらうために自宅での様子を書面でフィードバックするなどが挙げられた。 患者に関しては,医療用麻薬に偏見を持つ患者で疼痛コントロールが不十分になる点に対して,医療用麻薬に関する情報提供は特に丁寧に行うなどの対策が挙げられた。 以上について,同氏は「医師の終末期在宅ケアへの無関心を指摘する声もあったが,医師会の調査によると,医師は決して関心がないわけではない。訪問看護師が事前指示を取り決めておくよう留意したり,医師に対する情報提供は口頭ではなく書面で行い記録を残すなど,情報共有の工夫をすることで医師の協力が得られるのではないか」との考えを示した。 メディカルトリビューン 2011年6月23日 |

| 「在宅死」意義探る ホスピス・在宅ケア研 |

| 終末期ケアなどについて考える日本ホスピス・在宅ケア研究会の全国大会が16、17の両日、沖縄コンベンションセンターで県内で初めて開催された。高齢者や重度障がいがある小児の在宅生活を地域でどう支えていくか、緩和ケアの在り方、みとりの現状などさまざまなテーマで討論した。 「死ぬの怖くないね」18歳の娘 臨終立ち合う 鳥取県でみとり支援を行っている一般社団法人なごみの里の柴田久美子代表理事が、がんを患った友人を自身の腕に抱き抱えてみとった事例を紹介した。 友人3人の子どもたちと一緒に、呼吸が止まる瞬間まで過ごした体験を語り、「18歳の娘は『死ぬのが怖いと思っていたけど、臨終の時にそばに居ることができて、死ぬのは怖くないね』と喜んでくれた」と振り返った。 この経験からみとりの意義について柴田代表は「友とゆっくり関わることができた。生きて立派に死ぬことが人間の意味、ということを教えてくれた。次世代へ命のバトンをつないでいる」と話した。 人口規模が少ない県内の離島での在宅医療について、県立看護大学の大湾明美教授は、医師や看護師、ヘルパーなどのマンパワーが足りず希望する在宅死がかなわない実情を説明した。「小規模離島では保健福祉の社会基盤整備が進まず、在宅療養も困難。在宅を支える終末期ケアの仕組みづくりのためには公助、自助、互助・共助が必要」と指摘した。 宮古島市と鎌倉市で在宅医療を手掛けるドクターゴン診療所の泰川恵吾院長は、在宅で皮膚移植の手術を行うなど、施設と同等の治療を行う態勢があることを説明した。 宮古島市では、地域との付き合いもなく、孤立している寝たきりの高齢者への訪問診療やみとりをした事例を挙げ、「末期患者に十分なケアができるような在宅支援をしていきたい」と語った。 琉大医学部保健学科の古謝安子講師は、離島の高齢者は住み慣れた島で最期を迎えたいと望む一方で、島外の家族と過ごしたいとも願う現状を紹介した。離島での看護やみとりの体制の構築や火葬場の設置などの課題を挙げながら、「家族や親族、隣近所が互いに支え合う文化が求められる」と話した。 台風時の停電「不安」 地域連携のサポートを 災害時の在宅ケア NPO法人阪神高齢者・障害者支援ネットワークの黒田裕子理事長は、震災や緊急時に備えるために「『医・衣・職・食・住・育』といった生活と暮らしに視点をあてたネットワークづくりが必要」と指摘。さらに自助、共助、公助の仕組みが不可欠だとした。 県声友会の田名勉代表は、東日本大震災の被災地で咽頭がんで声を失った仲間を支援した。電動式人工咽頭器のマイクでコミュニケーションを取る仲間が震災で機器をなくし、避難所で取り残されている状況だったことなどを報告。「機器を送るなど支援したが、まだ十分でない」と支援継続の必要性を訴えた。 訪問看護師の金城千里さんは人工呼吸器や吸引器などを使う医療度の高い在宅患者が台風時の電源確保に不安を抱えている状況を指摘した。「災害に見舞われたときでも自宅で安心して過ごせるようなサポートを行政や地域も一緒に考えていく必要がある」と訴えた。 フリージャーナリストの山城紀子さんは、ケアを必要とする人への関心を日常の中でいかに持つかが、震災時の在宅ケアにつながると指摘。全国の盲老人ホームを紹介しながら「障がいがある人も、専門的なケアを身に付けた社会資源(人材)があることで、いざというときの安心と安全につながる」と述べた。 介護老人保健施設・嬉野の園相談員の安慶名緑さんは、在宅療養者の日ごろの生活状況や近隣との付き合いなどの生活環境を把握することが緊急時の対応につながると話した。 沖縄タイムス 2011年7月19日 |

| 【東京都・緩和ケア実態調査】進まぬ退院時カンファレンス‐参加薬局は約1% |

| 「退院時カンファレンス」は、入院から在宅へ切れ目のない緩和ケアを提供するために重要だが、カンファレンスに参加する薬局は約1%と少なく、依然として取り組みが進んでいない実態が明らかになった。 在宅療養支援診療所などと連携する薬局も2割にとどまり、在宅に取り組む多くの薬剤師が、「カンファレンスへ参加できない」「患者に関する情報提供が少ない」などの悩みを抱えていた。東京都によるがんの緩和ケア提供体制の実態調査報告書で分かった。 調査は、「東京都薬局機能情報提供システム」で、「麻薬に係る調剤の実施」をしている薬局3432軒を対象に実施。2703軒から有効回答があった。 癌患者に対する退院時カンファレンスへの参加実績は、「あり」が36軒と、全体のわずか1・3%で、制度はあるものの、実際に開局薬剤師が病院に出向いて連携を取ることの難しさが浮き彫りとなった。 薬局が連携している他の医療機関では、「連携している在宅療養支援診療所がある」が約2割、「訪問看護ステーションがある」も約1割と、連携医療機関がある薬局は少数だった。 他の医療機関との連携で、薬局サイドが難しいと感じることは、「カンファレンスに参加できない」が最多。そのほか、▽在宅医療への参画が難しい▽患者に関する情報提供が少ない▽人手不足で連携の時間が取れない▽麻薬の在庫管理・流通−−などが挙がった。一方で、薬局自身が在宅緩和ケアの推進に必要と考えるのは、「学習会等によるスキルアップ」で、知識の向上を必要としていた。 オピオイド製剤は、7割の薬局が取り扱っていった。取り扱いのない薬局は、「該当患者がないない(需要がない、処方箋がこない)」が半数を占め、▽在庫がない▽人手不足▽別店舗へ紹介▽基幹病院が使用していない−−などを理由として挙げている。 オピオイド製剤の取り扱いのある薬局での平均調剤件数は、1カ月で「0件」「1件以上2件未満」がそれぞれ2割あり、取り扱い体制はあっても、調剤実績はほとんどないという結果だった。製剤としては、▽デュロテップMTパッチ(56・1%)▽MSコンチン錠(62・4%)▽オキシコンチン錠(72・2%)▽オプソ内服液(57・9%)▽オキノーム散(57・7%)−−などで、これ以外の製剤の取り扱いは少なく、特に注射薬は極めて少なかった。 無菌調剤の実施は全体の1割未満にとどまった。未実施の理由としては、「設備がない」が半数を占め、そのほか「該当患者がいない」などの理由だった。 訪問服薬指導は、約3割で行っていたが、09年度の年間服薬指導件数では「0回」が5割、「1回以上5回未満」が1割だった。このことからも、訪問服薬指導の体制はあっても、実際にはオピオイド製剤の服薬指導実績はほとんどない薬局が多いことが分かった。 麻薬調剤を実施している薬局の平均職員数は4・32人だった。 薬事日報 2011年7月26日 |

|

第16回日本緩和医療学会 地域コミュニティーの中でホスピスケアを展開 |

| 病院で死を迎える人が圧倒的に多い中,在宅ホスピスケアへの地道な取り組みが広がりつつある。札幌市で開かれた第16回日本緩和医療学会〔会長=十和田市立中央病院(青森県)・蘆野吉和院長〕の鼎談「コミュニティケアとしてのホスピスケア」(座長=青森慈恵会病院・小枝淳一緩和ケア科総括部長)では,わが国で在宅ホスピスケアの先駆的な取り組みを続けてきた,ケアタウン小平クリニック(東京都)の山崎章郎院長,ふじ内科クリニック(山梨県)の内藤いづみ院長,山口赤十字病院の末永和之副院長が,各地での在宅ケアの経験を基に,地域コミュニティーにおけるホスピスケアの現状と課題について話し合った。 20年で大きく変わった緩和ケア 内藤 わたしがホスピスケアを学び始めた約20年前は,日本でこうした学会もなく,海外で学ぶしかありませんでした。日本の緩和ケアはこの20年で大きく広がったと思います。 末永 わたしは22年前,訪問看護も何もなかった時代に家に帰りたいとおっしゃった患者さんを,病棟の看護師と家に連れて行ったのが在宅ホスピスケアに取り組むきっかけです。 山崎 わたしは外科医を16年,ホスピス医を14年して,現在,在宅専門の診療所を開いて6年になります。外科医のころ,患者さんに「家に帰りたい」と言われたのが,在宅ホスピスケアを始めるきっかけになりました。入院中はベッドから全く動けなかった人が,家に帰ると自分で歩いて玄関まで迎えに来てくれたこともあり,在宅ホスピスケアの力を日々感じています。 内藤 ここにいる3人は,いろいろな出会いの中で人生の最終章を送る患者さんを支える場所が,病院ではない別の場所にあるのではないかということに気付いたのだと思います。システムも医療保険もなかったけれど,患者さんのために何が必要かという自分の心の声に動かされた結果,ここにたどり着きました。 最低5年の臨床経験と幅広い人間力が必要 内藤 緩和ケアを専門にしたいと考える若者が増えてきました。非常にうれしいことですが,わたしは実習に来る学生には,「最初から緩和医療に飛び込むな」と言っています。出来上がったシステムの中で学んでいくのではなく,自分で医療の光と闇をしっかりと学び,感じた上で選択することが大切だと思います。 山崎 わたしはホスピスに研修に来る人に「日常の臨床経験を最低5年くらいは積んできて,今の医療の現場で何が問題なのかをきちんと見てこないといけない」と伝えています。また,全身の状態を診ていくためには,それくらいの臨床経験がないとできないのではないかと思います。 末永 基本は目の前の患者さんに対して何が最良の方法かがきちんと判断できることですから,やはり4〜5年はかかるでしょうね。がんの患者さんが圧倒的に多いので,がんの診断,治療も含め,内科的な診断学は身に付けておいてほしいですし,外科的な技術もあると安心です。 山崎 患者さんの人生をみとるという意味では人間力も必要です。それはどうしたら身に付けられますか。 末永 医療の世界だけにどっぷり漬かっていたらいけないと思いますね。わたしは若いころから,農業家,教員,弁護士,主婦などいろいろな職種の人との勉強会を1〜2カ月に1回続けています。人と人との関係性の中から,人としてわたしたちに求められているものは何かを考える機会をつくることは大切です。 内藤 わたしもやはりいろいろな職種の人と付き合うことを大切にしています。わたしはプラネタリウムで星やオーロラを眺める会に,患者会の方を呼んだり市民講座を開いたりしていますが,そこでわたしたちの命は137億年の星のかけらだということを学びました。そのようなことに思いをはせたら,患者さんと向かい合ったときに肝が据わるのではないかと思ったりします。 山崎 わたしは緩和ケア医になるためにどのような勉強をしたらいいかと学生に聞かれたとき,「医者になったら,ずっと仕事が続くわけだから1年くらい落第して,その間にいろいろな人たちと出会うのもいいんじゃない」と言っています。わたしは2年浪人して1年落第しましたが,それが良かったと思っていまして(笑)。やはり視野を広げるためには,同じ場所にい続けることがいいとはいえない気がします。船で南極に行ったとき,キュブラーロスの本に出会ったのが,この世界に入るきっかけにもなりました。 年齢制限なしで在宅を支援 山崎 山口県では,具体的にどのような取り組みをしていますか。 末永 山口県では介護保険制度がスタートした当時から行政と一緒になって,在宅緩和ケア支援事業を地域ケアの中に全部組み込んで,専門部会を立ち上げてきました。その中での一番の目玉は,年齢制限を設けないということです。患者さんが家に戻りたいと希望すれば,年齢にかかわらず,すぐに相談に乗って即実行することになっています。だいたい年間30人くらいが利用していて,2カ月に1度は医療,福祉,看護の各分野から70〜80人が集まって事例発表を行っています。 食道がんの手術後,再発して3カ月大学病院に入院していたものの痛みがコントロールできず,寝たきりで中心静脈栄養(IVH)カテーテルを挿入していた患者さんがいました。「家に帰りたい」と言うので,すぐに持続皮下注射をして在宅に切り替えたところ,3日後には起き上がっておでんが食べられた。そして息子さんの結婚式に歩いて出席し,故郷にお墓参りに行くこともできたのです。 わたしは,患者さんの全人生をみとれる場所に帰してあげるというスタンスで,それができるのは医療従事者ではなく,家族や友人,コミュニティーの人たちだと思っています。 地域の中でチームケアを展開 山崎 わたしはホスピス医としてホスピスケアの大切さを痛感し,ホスピスケアのチームが地域の中で展開していく仕組みを考えました。3階建ての建物の1階に,在宅を支える24時間の訪問看護ステーションと,医療ニーズが高くて一般のデイサービスが受けられない方たちに対するデイサービス,わたしどもが運営する在宅医療支援診療所,それに訪問介護ステーション,居宅介護支援事業所があります。1カ所に集中することによってチームケアが非常にスムーズにできるようになっています。建物の2〜3階は高齢や障害のため通常のアパートでは住みにくい方たちが入居するアパートです。ここが地域の中でホスピスケアのチームケアを展開していくための拠点となっています。ボランティアの約2割は在宅でみとった方のご遺族です。地域の中でホスピスケアを展開していくと,いろいろな人たちと新たな縁を結ぶことが可能になります。 在宅だからこそできたみとり 山崎 つい最近,40歳代の娘を家でみとったお母さんが,今度は自分ががんになってしまって,もう治療を選ばないと家に戻ってきました。「わたしは自分の娘をみとったときに,娘からいろいろなものを教えてもらったから,これからの時間は家族に自分が亡くなっていくプロセスを見せたい」と言うのです。1人の人が人生を終えていくとき,本当に多くのものを周囲の人たちに残してくれる。それは在宅で24時間,同じ空間の中にいてこそ体験できることだと思います。 内藤 わたしのところでも在宅ならではのみとりのエピソードはたくさんあります。あるとき,膵臓がんで腸閉塞を起こしかけて食べられなくなった患者さんが,「うまい天ぷらが食べたい」というんです。この望みをかなえなければと思い,そば屋を営む友人に「命の最後に,これで死んでもいいっていう天ぷらを揚げて」と頼みました。わたしたちがその人を抱えるようにして連れて行くと,患者さんは「うまい」といって天ぷらをたいらげ,食事が終わると,「今日はおれがおごるよ」と言うのです。本当に死期の近い顔色の悪い患者さんを,命の平等な間柄だと思いました。 「家族に迷惑をかけたくない」の本音とは? 山崎 患者さんに在宅ケアの良さを伝えても,やはり迷惑をかけるという話が1回は出てきます。でも,「本音は?」と聞くと,「家にいたい」と言うんですよね。 内藤 看護学生約100人に,自分が末期がんになったとき,どこで過ごしたいか聞いたら,ほとんどが家族に迷惑をかけるから家では亡くなれないと答えました。甘えられない家族関係なのだと思いました。 山崎 迷惑をかけるといっても,患者さんには,そんなにたくさん時間があるわけではないんですよ。 末永 わたしは娘さんや息子さんに「親あればこその自分の存在だよ」と言います。その親が最大の苦悩に遭うときに,命をどう終えていくかを受け止めることで,あなたたちがこれからどう生きていくかを考えることができるのだと。 不安を取り除き,背中を押す 内藤 みんなみとりの仕方が分からないから,何が起こるか不安なんです。やってあげたい気持ちが多少あっても,できないという気持ちがとても強いと思います。だから,訪問看護師さんやわたしたちが,「大丈夫,できるよ。わたしたちがちゃんと教えてあげるから」とみとりの後押しをしてあげることが必要だと思うんです。 山崎 「今一番心配で不安なことは何か」を丁寧に聞いていくと,たいていは解決できることなんですね。だから,前もって家族のいろいろな不安を聞いて,「これだったらこうできますよ」と伝えていくと,最初は「とても無理」といっていた人が,いつのまにか「これならできる」,そして「やってよかった」という達成感を持つことができると思います。 ぜひ,皆さんも患者さんが安心して最期を迎えられるように,できる限り多くを学び,経験を積んで,地域に出て行ってほしいと思います。 メディカルトリビューン 2011年10月13日 |

|

中央社会保険医療協議会 在宅療養支援診療所、3パターンの体制を検討 社保審との合同会議、「医師は偉い」発言への苦言も |

| 厚生労働省は、中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で11月9日、在宅医療をテーマに議論、在宅療養支援診療所(在支診)の施設基準について、地域でネットワークを組む場合などでも算定できるよう見直す方針を打ち出した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 在支診の届け出施設数は、2010年7月現在で1万2487施設。2006年7月の9434件から増加しているものの、やや伸び悩んでいる状況。24時間連絡を受ける医師や看護師をあらかじめ指定するという要件などがネックになっている。このため、(1)複数の医師等が在籍し、自院のみで完結する有床診療所、(2)複数の医師が在籍し、ほぼ自院のみで完結するが、緊急時の入院のみ在宅療養支援病院(在支病)と連携、(3)在支病を含む他の医療機関等と連携・補完し合う――という3パターンを想定、その体制を支える点数設定が検討される見込み。 厚労省は、在宅医療推進の課題を、(1)高齢者向け住宅の普及促進や自宅以外の場所におけるサービスの充実、(2)急変時の対応など、在宅療養への不安を軽減する取り組み、(3)訪問診療や訪問看護等の医療サービスの充実、を挙げている。(2)の施策の一つが、在支診の施設基準の見直し。 (1)の関連では、前回の2010年度改定で減額された、マンション向けの訪問診療料を見直す。高齢者だけを集めたマンションに効率的に訪問診療を行うケースが一部に見られたため、一般のマンションや高齢者向けの居住系施設などの類型にかかわらず、「同一建物居住者」に対する訪問診療料は830点だったが、2人以上訪問する場合は200点に減額された。ただし、一口にマンションと言っても高齢者ばかりであるとは限らないため、一律に減額にするのではなく、実態に配慮した対応を検討する。 そのほか、在宅緩和ケアの推進、地域の在宅拠点機能の評価なども検討する。在宅拠点機能は、10月21日の中医協と社会保障審議会介護給付費分科会の「打ち合わせ会」で、診療側が打ち出した構想(『「医療・介護の連携のハブ」提言、中医協診療側』を参照)。医療と介護に関するヒト・モノ・組織・情報を包括的にコーディネートする「地域連携拠点(ハブ)」を、一定の圏域ごとに設置するよう提言した。 11月9日の中医協総会では、後発医薬品の使用促進策についても議論(『「後発品促進、加算よりも品質保証が重要」、安達委員 』を参照)。 「在支病は、200床未満を維持」、鈴木課長 厚労省の提案に対し、「在宅医療の問題点を明らかにする上で、うまくまとめられている」(健康保険組合連合会専務理事の白川修二氏)など、考え方自体は評価されたが、問題点も多々提示された。 一つが、その実現可能性だ。白川氏は、前述の在支診の3パターンは、「絵としては理解できる」としつつ、実際には診療所に複数医師がいるケースは少ないため、在支病と連携したパターンが主になると見られるが、「在支病の届け出は、全国で331施設(2010年7月現在)しかない。これで現実的に可能なのか。都市部はまだ可能かもしれないが、地方では距離的条件も考える必要がある。都市部とそれ以外の地域で、いろいろなパターンを想定して考えていくことが必要」と指摘。 国立がん研究センター理事長の嘉山孝正氏は、在宅医療の重要性を認めつつ、例えば、在宅での看取りなど一部分だけが評価されると、それ以外の部分がどう変わるか、医療全体のありようを考えた点数設定が必要だとした。また在宅緩和ケアについては、質を担保しつつ推進する必要性を強調。 在支病の施設基準について、200床以上も対象とすべきだと求めたのが、日本病院会常任理事の万代恭嗣氏。在支病は、従来は「半径4km以内に診療所が存在しない」場合のみが対象だったが、2010年度改定で、「200床未満の病院」が追加された。この点について、厚労省保険局医療課長の鈴木康裕氏は、「大病院は、入院や高度な外来に特化するのが基本。中小病院は外来や在宅など地域医療を担う」と答え、200床未満という要件は維持するのが妥当だとした。「なし崩し的に大病院に、在支診を認めれば、しっかり在宅に取り組んでいる中小病院や診療所が淘汰されることにもなりかねない」(鈴木課長)。 さらに、議論は、「在宅医療の重要性は共通認識になっているが、それが進まない。本当の原因はどこにあるのか、1回議論する必要があるのではないか。診療報酬上の評価だけではないのではないか。厚労省として、全体としてどんな方向にするのかを議論し、その中で診療報酬のあり方を検討すべき」(白川氏)など、患者家族まで含めた在宅医療を支える体制まで発展した。 「医師は偉い、との発言に暗澹たる思い」、安達委員 9日の総会では、10月21日の社保審介護給付費分科会との「打ち合わせ会」への苦言も呈せられた。口火を切ったのは、同会を傍聴した日本医師会常任理事の鈴木邦彦氏で、「介護給付費分科会の出席者は学者4人で、中医協委員が学者の意見を中医協委員が聞くという形で違和感を覚えた」とコメント。 同会に出席した京都府医師会副会長の安達秀樹氏がこれに続き、社保審介護給付費分科会会長の大森彌・東京大学名誉教授の発言を踏まえ、次のように語った。 「介護給付費分科会側からは、『こんな会議は要らないのではないか、事務局同士の打ち合わせでいいのか』との発言があった。では委員は何のための存在しているのか。介護給付費分科会からは、医療者も施設の関係者も出席せず、その姿勢に対し中医協として異議がある。また、『介護の現場では、医師が最も偉いと思っているケースが多い。これを是正しなければ前に進まない』という意見も出された。 特に在宅医療の経験のある医師は、在宅医療は医師だけで成立しないことを身を持って経験している。にもかかわらず、こうした理解をしていることは非常に遺憾。確かに、介護における医療の部分については、我々医師は法的に責任を持つため、我々医師が前面に出る。しかし、全体としては、『医師は偉い』などと思っている医師がいるとは到底思えない。介護保険制度が始まる前の歴史から知っている立場の人が、そうした印象を持って議論をしてるのかと考え、暗澹たる思いを抱いた」。 【訂正】2011年11月23日に以下の点を訂正しました。 ・上から4段落目、「同一建物居住者に対する訪問診療料は1人目は830点だったが、2人目以上は200点に減額された」とありましたが、正しくは「同一建物居住者に対する訪問診療料は830点だったが、2人以上訪問する場合は200点に減額された」です。 m3.com 2011年11月10日 |

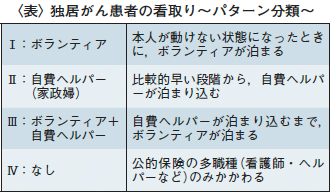

| 在宅で診る・在宅で看取る “おひとり様”でも自宅で幸せに死ねる |

| 小笠原内科(岐阜県)理事長 小笠原 文雄 氏 住み慣れた場所を「ついのすみか」にしたいと考える人は少なくないが,独居の高齢者が自宅で亡くなると,たいていは寂しさの中で死んでいった印象を与え る。しかし,在宅医療・看取りを行う小笠原内科(岐阜県)理事長の小笠原文雄氏は「希望する家で最期を過ごせるのであれば,患者は最後に笑顔を浮かべて死 ぬことができる」と言い切る。患者の希望とマネジメントさえしっかりしていれば,“おひとり様”でも自宅で幸せな死を迎えられるという。その実態を探っ た。 独居がん患者を4パターンに 「痛みや治療のことは医師が責任を持ちます。皆さんはできることを少しずつやってもらえれば結構ですよ」。岐阜市内で独り暮らしをする85歳の女性宅に集 まった小笠原氏や訪問看護師,ケアマネジャー,ヘルパー,ボランティアら15人の打ち合わせ風景である。民生委員や隣人も参加していた。特段の問題がなけ れば,打ち合わせに同氏がかかわるのは,これが最初で最後となる。 女性は末期がんで1日3回の訪問ケアを利用し,ベッドのそばには緊急通報用の非常ボタンと小笠原内科へのホットラインが敷かれている。2カ月前までは寝 たきりだったが,自宅で緩和ケアを受けているうちに寝起きができるようになり,「花を見に行きたい」と言い出すほど元気と笑顔を取り戻した。 循環器科と在宅医療を掲げる同院は,訪問看護ステーションを併設する。同氏の持論は「“おひとり様”でも自宅で死ねる」である。これまでに500人以上を看取ってきた同氏は,独居の末期がん患者の看取りが4パターンに分類できることに気付いた(表)。  卵巣がんで余命2〜3カ月の70歳代女性のケースでは,亡くなる10日前から身の回りの世話をする自費ヘルパー,いわゆる泊まり込みの家政婦を利用して いた。利用料金は1日(24時間)で1万5,000円程度だった。独り暮らしの入院患者であっても,いよいよ死期が近づいた段階で30万円ほどあれば,自 宅に戻り在宅で最期を迎えることが可能になる計算だ。 自費ヘルパーやボランティアの協力が難しい場合は,公的保険を活用して看護師やヘルパーなどの多職種連携で対応する。下咽頭がんで胃瘻を造設して生活保 護を受けている50歳代男性の例では,余命2カ月の時点で退院し,在宅医療を始めて半年が過ぎたころ,夜中に窒息で苦しむ可能性が出たため,同氏は睡眠薬 による夜間セデーションを提案した。 苦痛を感じることなく翌朝に目を覚ませるが,夜中は深い眠りの中にあるため家族が来ても分からない。がんの経過によって閉じた目を再び開くことなく,そ のまま死んでいく可能性もある。しかし,病院でのつらい闘病経験から自宅で死にたいと望む男性は,夜間セデーションを選択。その後,久しぶりに来た息子が 泊まった夜に旅立った。父親の安らかな表情を見た息子は「がんは苦しんで死ぬと聞いていたが,とても良い表情。この1週間は苦しんでいなかったんですね」 と,お礼の言葉を述べたという。同氏に看取られた独居患者は10人を超えるが,「全員が誰かに見守られながら旅立っているのが不可思議であり,在宅ホスピ スケアの極みかもしれない」と同氏は語る。 在宅で消えた患者の苦悶状顔貌 小笠原氏は循環器科の医師として歩み始め,総合病院や大学病院で経験を積んだ。40歳を機に独立し,1989年に小笠原内科を開院したが,「往診だけは するまい」と考えていた。勤務医のころに,上司から「往診する開業医は金もうけをしている。患者をぎりぎりまで自院で治療し,手の施しようがなくなってか ら病院に送る」と聞いていたからである。 だが,求められれば往診にも応じた。開院から3年目,末期の大腸がん患者に在宅医療を行っていたときに転機が訪れた。ほほ笑みながら亡くなった患者を見て「病院では苦悶状顔貌で死ぬ患者が多いのに,在宅ではどうして安らかな死を迎えられたのか」と考えるようになった。 独居の患者が安らかな死を迎えるためには死を悟らせ,受け入れてもらうケースが多い。万策尽きた患者が死を受け入れられなければ,「死ぬまで疾患と苦闘 し続ける」と指摘する。だから,患者には「もうすぐ死ぬかもね。どうせ死ぬなら朗らかに生き,清らかに旅立てれば最高だよね」と,自然に死の話題を切り出 す。 夜間セデーションの有効性を明記 小笠原氏は「死期に気付いている人に,『死なない』と言っても心は通わない。死を認めることで,初めて満面の笑顔になれる」と話す。短い余命を告知され ずにいる患者に,生を全うする大切さを説いたとき,「初めて本当のことを言ってくれた人だ」と感謝された経験が心に刻まれている。 かつては仲間の勤務医に「おひとり様でも家で死ねる」と説明しても,「24時間対応できるわけがない」などと返された。けれども,夜はセデーションで対 応することもできるし,さまざまな職種やボランティアと連携すれば,実現できた。セデーションには呼吸抑制を心配する声があるが,苦しみを取り除き,生き 抜くためのセデーションは特に安全に行っている。がんによってセデーション中に亡くなる可能性もゼロではないが,「患者が幸せな状態で死ねるのだから,心 配はない」と説いてきた。 今年4月には日本在宅ホスピス協会長に就任した。来年刊行される『今日の治療指針』では在宅疼痛ケアに関する執筆を担当し,治療方針に生きるために必要な夜間セデーションの有効性と方法を明記した。 同院は現在,他の医療機関や他職種に在宅緩和ケアの実践を指導している。「携帯電話やテレビ電話もあるし,特定の医療行為を除けば,事前指示をしておくと在宅緩和ケアのほとんどは医師が往診しなくても大丈夫」と言い切る。 トータルヘルスプランナーの存在 ただし,さまざまな職種が1つのチームとしてかかわったり,行政手続きなどが難しかったりする独居患者へのケアには,司令塔的な存在も必要になる。小笠 原氏が提唱するのは,在宅緩和ケアのチームをマネジメントする「トータルヘルスプランナー(THP)」である。同氏は医療と生活の両面から患者をサポート し,医師やケアマネジャー,ヘルパー,ボランティア,家族の間をつなぎ,役割を調整するには看護師が適任と考えている。同院では,訪問看護部長を務める木 村久美子氏ら2人が,THPとして活躍している。 名古屋大学大学院では2006年から看護師や理学療法士,作業療法士などにTHPの教育を行っているが,THP専任としての採用実績はまだわずか。けれ ども,小笠原氏は「医師や他職種の負担が確実に減ることを考えれば,THPの視点を持った人材,特に看護師の存在が在宅医療連携の鍵を握る」との見方を示 す。 自宅で死と向き合いながら最期を迎える行為が当然のものとなるには,意識の変革も不可欠である。同氏は「病院の医師には,患者が病と無理して闘い,生命 を長引かせることだけが最善ではないことを理解してもらう必要がある」と訴える。そして「病院の医師が変われば他の職種にも波及して,医療現場でも死を受 け入れる土壌ができるはず」と続ける。 安らかな死を迎えさせることが,在宅緩和ケアの要諦である。例えば,患者の日常生活動作(ADL)が極端に低下したとき,夜間セデーションを行えば痛みや苦しみの不安は除かれ,熟睡できるのでQOLは向上する。 同氏は「おひとり様の在宅緩和ケアは,経験とこつをつかめば,医師なら誰でもできるようになる」と説明する。今年4月には,同氏など12人の医師らが 「岐阜在宅ホスピス安心ネット」を立ち上げ,在宅医療の連携を強化している。「ある程度のレベルの医師がやっと育ってきた」と目を細める同氏は,国中で大 きな問題となりつつある在宅の終末期医療に向け,さらなる教育と普及に余念がない。 メディカルトリビューン 2011年12月29日 |

| 在宅で診る・在宅で看取る 地域に根差した活動を実践 |

| 千葉健愛会(千葉県)理事長 和田 忠志 氏 患者が望む自宅での(最期までの)療養を実現させるには,医学的な視点以外にもさまざまなアプローチが必要になる。東京都と千葉県,高知県で在宅療養支 援診療所を開設する千葉健愛会(千葉県)理事長の和田忠志氏は,福祉や行政などとの連携を深めて地域に根差した在宅医療の実践に努めてきた。病気にとどま らず,患者の人生や生活にも責任を持って付き合うことを試みてきた同氏に,在宅医療の実践について聞いた。 がん患者の在宅死が高知県で急増 ― 高知県内で在宅死のがん患者が大きく増えたと報じられました。 国によると,高知県でがん患者が自宅で亡くなった割合は,2005年が3.7%(全国平均5.7%)で47都道府県の下から3番目。ところが,2010 年には7.4%(全国平均7.8%)と急増しました。しかも,全国的に増えているのですが,高知県はそれを上回る勢いで伸びていました。 千葉県松戸市で活動してきたわたしは,故郷での在宅医療の普及を目指し,2009年にあおぞら診療所高知潮江を開設しました。当初は「病院医療が強い土 地で,在宅医療が定着するだろうか」という声もありました。しかし,高知にも在宅医療に意欲的な医療従事者はおり,自宅で亡くなるがん患者の増加は,それ ら多くの在宅医療従事者の努力が形になって表れてきたのだと思います。 この数字に反映されているのは,同居家族がいたり,経済的余力があったりする人が多く含まれると推察します。というのは,まず在宅緩和ケアの利用を考え る患者さんは情報に敏感で,教育水準が比較的高い方が多いからです。そうした人々には本人や家族の総合的な力があることが多く,在宅療養の手助けをするこ とは,それほど困難ではありません。 われわれが命題としているのは貧困や障害などのために経済的,社会的に立場が弱く,情報アクセスにも弱い人々の「声なき声」に接することです。こうした 患者さんは自分から声を挙げられないから,わたしたちの力が地域に浸透していないと出会えないのです。在宅医療の本質的な普及は,「声なき声」にしっかり 対応できるようになることだと考えています。 ― 家族の問題を抱えた患者は少なくありません。 家庭内虐待事例などでは,家族の歴史を認識して対応しなければなりません。加害者が被害者に対し冷淡に,あるいはぞんざいに振る舞うとき,このような行 動は第三者にはにわかに理解しかねますが,そこには家族の過去が隠されていることが珍しくない。医療や福祉のスタッフが継続的にかかわることで家族の負担 が減り,心に余裕が出れば,虐待が緩和することは少なくないのです。 患者が独居の場合は,在宅医療は困難が多いといえます。お金の問題をクリアすれば,介護体制を整えることができます。しかし,独居老人は経済的に弱い立 場の人が少なくありません。そんなときでも,患者が希望する限りはさまざまな支援を行って,ぎりぎりまで自宅にいてもらえるように努めています。 夜間呼び出しは日中診療と密接に関係 ― 24時間いつでも呼び出しに応じなければならない状況ですが。 よく聞くのは「24時間対応は厳しいのではないか」という質問ですが,24時間対応は病棟医療と同じく,日中の診療内容にリンクしています。 医師の仕事の大きなものに「予測すること」があります。在宅医療でも日中診療を適切に行っていれば,夜間・休日に不測の呼び出しを受けることは少ない し,その呼び出しにしても「大部分は予測された呼び出し」です。夜間や休日に起こりうることを予測し,必要になるかもしれない処置や処方を先回りして行い ます。さらに,家族の方に起こりうることをあらかじめ説明しておきます。そうした対応で,夜間相談や呼び出しを減らすことができます。 ― 夜間の相談回数の実態は,どのようなものですか。 千葉県のあおぞら診療所(上本郷,新松戸)のデータを基に説明しましょう。2007年4月〜08年3月の夜間(午後6時〜午前9時)の臨時往診回数は, 上本郷が月平均8.9回で,常勤医1人当たりでは2.2回でした。新松戸はそれぞれ8.7回,2.2回でした。医師1人で月に2回程度です。 両診療所とも,調査期間の在宅患者数は220〜240人で推移していました。患者数から月間呼び出し回数を算出してみると,50人の規模では3〜4 回,10人では0.5回以下です。あおぞら診療所では医療依存度の高い方を診ています。つまり同等の重症度の患者を診ていても,その医師の受け持ち在宅患 者が20人程度ならば,月1回程度の呼び出ししか受けないと予想されます。 しかも,夜間電話の約85%は医師や看護師の訪問を必要としない内容でした。電話応対で可能であったり,訪問看護師の連携で乗り切れたりするケースだったのです。電話で対応できた夜間の相談内容も,大半は日中の診療から予想しうるものでした。 ― 千葉県での活動はどうだったのですか。 1999年にあおぞら診療所上本郷,2003年にはあおぞら診療所新松戸を開設しました。松戸市には在宅医療を実践する医師はそれなりにいたのですが,それでも当時は在宅医療過疎地だったと思います。 だから比較的スムーズにスタートでき,開院から5年が過ぎたころには市内で最も大きな在宅医療機関として,在宅医療患者の2割を受け持つようになりました。市内で盛り上がっていた在宅医療の機運を,さらに促進できたと思っています。 行政から“在宅医療難民”の対応依頼も ― 市内最大の在宅医療機関となった理由はなんなのでしょう。 1つには,在宅医療やプライマリケアに尽力する医療機関の方々としっかり連携できたこと。それから,訪問看護ステーションや介護保険の事業所と患者さんの支援を通じ,連携を深められたことがあります。 もう1つ,行政からの相談をお受けすることが多くなったことがあります。市役所から,独居や生活保護を受ける方々の対応を依頼されるようになったのです。われわれの「声なき声」に接触する理念に合致していたので,手応えを感じました。 わたしは「松戸市高齢者虐待防止ネットワーク」の会長も5年務めました。社会的困難事例を多く手がけた実績から,選ばれたのだと考えています。「通報制 限年齢撤廃」や「通報受理時の即時緊急性序列化」などをシステム化し,千葉県初の高齢者虐待対応マニュアルをつくりました。 在宅ケアでは,医師に限らず訪問看護師や介護保険にかかわる多職種に加え,自治体職員などさまざまな職種や機関が連携し,地域の高齢者や障害者のセーフティーネットとして期待されています。 ― 日本は人口の高齢化で在宅医療の需要が急速に高まっています。 全国の在宅死亡率の推移は,この5年ほどで下げ止まり,ようやく上昇に転じました。高齢者が増えれば,障害者やがん患者も必然的に増加します。さまざま な調査で,最期の療養場所に自宅を希望する人が多いことは周知の事実となっています。薬局や歯科医との連携も拡充する必要はありますが,鍵は訪問看護師で す。 在宅に限らず病院でもそうですが,患者と医学的な面で最も接するのは医師ではなく看護師です。在宅での緩和ケアや重症患者のケア,褥瘡ケアなどは訪問看護師との連携なくしては不可能です。 わが国ではまだまだ基盤が脆弱な訪問看護ステーションの拡充が重要なのですが,わたしは国による後押しが弱いと考えています。訪問看護ステーションは全 国的に設置数が伸び悩み,高知県では減少しているほどです。現場の看護師が励むことはもとより,国にはぜひ本腰を入れていただきたいと思います。 在宅医療側が病院や行政に積極的なアプローチを ― 将来への人材確保も急務です。 あおぞら診療所が掲げる第2の目的は教育活動です。診療所では東京医科歯科大学や順天堂大学,高知大学の学生実習を行っています。また,将来の在宅医だ けでなく,帝京平成大学看護学部の学生も実習施設として受け入れています。さらに東京医科歯科大学病院や虎の門病院(東京都),みさと健和病院(埼玉県) の臨床研修医も教育しています。 第3の柱に掲げているのは,これまでの期間で培った経験を生かし,地域医療機関の在り方や診療能力のモデルを提示することです。在宅医療を中心に書籍の執筆や講演会,見学受け入れに加え,地域のネットワークを生かした活動も行っています。 在宅医療の需要が高まっているため,診療所だけでなく,拠点病院の医師や看護師も地域の実態を把握しなければ,患者のための医療が機能しません。在宅医 療を行う側が積極的に病院や行政へアプローチしつつ,患者やその家族とのやり取りを地道に積み重ねていくことが理想です。 メディカルトリビューン 2011年12月29日 |

| 在宅で診る・在宅で看取る 座談会 住み慣れた家で死にたい!地域ネットワークの現状と課題 |

| 司会 桜井 隆 氏(医師) さくらいクリニック(尼崎市) 出席者 井上 久美子 氏(訪問看護認定看護師) 東神戸訪問看護ステーション あじさい 田中 洋三 氏(ケアマネジャー) ケアプランだいとう(姫路市) 吉田 利康 氏(NPO) NPO法人アットホームホスピス 「病院では死にたくない,最期は自宅で迎えたい」と望む人が増えている。半面,「家族に迷惑はかけたくない」という理由から病院での死を選ぶ声も根強い。住み慣れた家で死ぬことを望みながらかなえられないのであれば,それはなぜか。どうすれば克服できるのか。 末期がん患者を中心に約300例の在宅看取りを経験した医師の桜井氏,訪問看護認定看護師としてその教育と実践に携わる井上氏,介護サービスを提供する ケアマネジャーとしてかかわってきた田中氏,自宅で家族を看取った経験から市民目線での啓発活動を続ける吉田氏に,在宅での看取りの現状と課題を語り合っ てもらった。活発な議論からは,“終末期になれば「家に帰る」ことに匹敵する価値を病院は提供できない”といった,これからの医療の在り方を考える上で示 唆に富む言葉が得られた。 在宅看取りとの出会い 人生という仕事が終わる時は家に帰ろう/ハンドブック『あなたの家にかえろう』 桜井:今日は在宅での看取りの現状と課題について,医師,看護師,ケアマネジャー(ケアマネ),市民の立場から考えていきます。まず自己紹介を兼ね,この問題にかかわるようになった経緯を話してください。 井上:私は卒業後,神戸市の市民病院に4年間勤めましたが,学生 時代に講義を聞いて以来やりたかった在宅看護に移り,8年が経過しました。最初は看取りの事例はありませんでしたが,今の訪問看護ステーションでは多くの ケースを経験しています。患者さんや家族の悩みや希望をじっくり聞けることが,訪問看護の素晴らしさだと考えています。 田中:私の場合,1986年に旧知の大頭(だいとう)信義が開設 したクリニックの運営を手伝ったのがきっかけです。大頭は最初から在宅での看取りを目指しており,私も必要に迫られて勉強し,ケアマネの資格を取りまし た。特に,94年に立ち上げた「播磨ホスピス・在宅ケア研究会」で学んだことが大きかったですね。今は,行政や医師会とともに地域づくりのようなこともし ています。 桜井:市民と一緒に考える,当時としては画期的な研究会でしたね。 吉田:僕は,12年前に急性骨髄性白血病の妻を家で看取りまし た。病院で余命告知を受けた妻が,帰宅を望んだからです。かかりつけ医に「緩和ケアはできません」と断られたため,男だけの親子3人で看取りました。見よ う見まねのケアでしたが,やればできるものです。つらく悲しい経験でしたが,夜も寝ないで妻のことを心配した時間はほかにありません。プロから見れば間違 いだらけだったかもしれませんが,それが至福の時間をくれました。往診を断られたことさえ,今では感謝しています。そして,こんな看取りの大切さを1人で も多くの人に伝えたいという思いが生まれました。 その後,桜井さんの本と出合い,田中,大頭といった方々と知り合う中,遺族の声を医療者に伝える運動や,市民の目線に基づく在宅ホスピスケアの啓発活動を行うようになりました。 桜井:僕は病院で12年間働き, 1992年に内科と整形外科の診療所を開業しました。在宅医療,看取りをやるようになったのは,町医者としての外来診療の延長です。ふとしたきっかけでホ スピスの研究者だった故・服部洋一さんと出会い,吉田さんたちと一緒に在宅看取りのハンドブックをつくることになりました。2006年に完成した『あなた の家にかえろう』です。本人が望むなら自宅で死ぬのは難しいことではないと,その方法を説明した手引きです。 吉田:「人生という仕事が終わる時は家に帰ろう」が副題でしたね。 在宅看取りの実際 (1)退院前カンファ→(2)退院当日往診→(3)翌朝電話→(4)携帯番号登録/桜井 桜井:最近,在宅看取りは普及してきており,都市部で受け皿を見つけることは以前と比べ容易になりました。これからは,病院〜施設〜在宅をうまく結ぶことが必要になってきます。井上さんは,退院の決まった患者さんの病棟には行きますか。 井上:はい。家に帰る日が決まったら,病棟を訪れることにしています。 田中:今はそれが普通ですね。ただ,病院の情報を在宅スタッフが共有するのは容易ですが,在宅での情報を病院にいかに戻すかが問題です。 桜井:僕には在宅看取り,特に退院時の“つかみ”4点セットがあ ります。まず,退院前に病院に行き,本人や家族,スタッフと会う「退院前カンファレンス」。第二に,退院した日に家に行く「退院当日往診」。夜でも,たと え5分でも,絶対に家に出向きます。第三が「退院翌朝の電話」で,昨日は眠れましたかと電話します。第四は「携帯番号登録」。これは,単に連絡先を聞くこ とではなく,固定電話,携帯電話番号をすべて,自分と看護師の携帯に登録し,着信履歴からコールバックできるようにすることです。「出られないときもある けど,すぐコールバックするから」と説明しておきます。 吉田:それは大切ですね。医療者も風呂に入るし飲みにも行く。24時間いつも電話に出られるわけがない。 桜井:一番不安な退院前後にこれだけやっておくと,患者さんや家族は安心してくれます。そして,安心した方はあまり手がかからない。 井上:それはよく分かります。 桜井:在宅では24時間365日という言葉が問題で,うちでは無理と言う医療者も多いです。でも,通常のケアをしっかり行っていれば,夜間の呼び出しはそれほどありません。 実は僕は,死亡確認もあえて夜中に行う必要はないと思っています。深夜3時に息を引き取り,8時まで医者は来ない。家族だけで5時間を過ごすのは「あ り」ではないか。死の場面に医師や看護師が必ず同席する必要はないし,われわれが診断した途端,それは社会的な死となる。親戚や葬儀社が来ると泣いてもい られない。僕は,「亡くなっても慌てる必要はない。ゆっくりお見送りしていいんだよ」と言っています。 井上:私は夜中でも駆け付けてご一緒する例が多いです。たとえ夫婦でも独りで看取るのは心細くて怖いし,つらい。誰かにいてほしいという感情は自然だし,それに応えるのも大事だと思います。 在宅看取りの難しさと魅力 在宅の醍醐味を知ったスタッフは病院勤務には戻れない/井上 桜井:井上さんは先ほど,患者さんの話をじっくり聞けるのが在宅の素晴らしさだと言われましたね。 井上:私は訪問看護師の教育にもかかわっていますが,看護師たちの話を聞くと,彼らがこうだろうと想像していることと,患者さんや家族の本当の気持ちがイコールだと思っているような印象を受けます。 桜井:医療者の一方的な慮(おもんばか)りと患者さんの本音との隔たりですね。 井上:本音を聞き出す時間的,気持ち的な余裕もないのが実情ですが。 吉田:そもそも,医師に本当のことが言えない患者は少なくないよ うです。先日,『垣添忠生と妻を看取った8人の男達』という講演会を開きました。ある聴講者は,国立がん研究センター名誉総長という大先生の前で,皆が 堂々と思いを語る点に驚いたそうです。また,ある人は,医療者に本音をしゃべることなど考えられないと言われました。 桜井:確かに,患者さんは医療やケアのサービス提供者にはなかな か本音を打ち明けません。不利益を被ったら嫌やから。一番抵抗があるのが医師で,次いで看護師,ケアマネ,ヘルパーの順でしょう。僕の場合,クリニックの 外で吉田さんたちと出会ったから,生の声を聞くことができた。これは貴重な経験でした。われわれは,積極的に患者さんや家族の会に出かけるべきです。在宅 では本音を聞くことができますか。 井上:在宅では患者さんや家族と話す機会も多いですし,自分のおうちで遠慮がないため,いろいろなことを話されます。そこで気付いたのが,病院では隠しておられる患者さんや家族の本当の思いを,在宅では知ることができるという点です。 桜井:それが在宅の醍醐味やね。 井上:在宅で初めて教わること,発見することがたくさんあります。一度在宅に携わった看護師がめったに病院には戻らないのは,そのせいだと思います。 田中:それは介護の世界でも一緒です。施設にいた介護職が在宅に行くと,もう戻れないですね。 桜井:ただ,在宅看護・介護では,患者さんの人生の最後の一瞬に しかかかわれない。これは少し寂しい。開業医は,普段からかかりつけ医としてかかわり,最期を看取る長い付き合いができる例もあります。これからは,かか りつけ医より“かかりつけ看護師”が求められるかもしれませんね。 在宅看取りと病院医療 病院と在宅をつなぐのは以前より難しくなっている/田中 桜井:病院〜施設〜在宅をスムーズに行き来できる重要性は明らかですが,病院の理解はどうでしょうか。 田中:私はがん専門病院の事例検討会に通っていますが,病棟の看護師が在宅医療を分かっていないことに驚かされます。例えば,地域の人が集まるカンファレンスのサマリーに,自分の診療科でしか通用しない略語や専門語を平気で使う。誰に伝えたいのか,不思議になります。 吉田:病院では今,退院調整が大きなテーマのはずですよね。 田中:それで地域連携室などは充実してきていますが,在宅を知っているスタッフが空回りする場面もよく見ます。専門分化の進む病院医療と在宅医療をつなぐのは,以前より難しくなっているのかもしれません。 桜井:僕がよく思うのは,病院のスタッフは外来通院や入院の大変 さを理解しているかという点です。朝から病院に行き,採血され検査を受け,薬をもらうのに1日がかりの通院で,へばって翌日から寝込んでしまう例が多い。 入院したら本人も家族も楽だろうと思い込んでいるけど,「毎日病院に行かなくていいし,家だったら洗濯機も回せて,化粧をしなくていいから楽」と言う家族 の気持ちが伝わらない。 田中:在宅では医療材料が十分じゃない,手技の清潔操作が難しいといった点は理解しています。しかし,それでも在宅を求める本人や家族の気持ちに対する共感がない。 吉田:本人や家族の身になって考えれば分かるはずなんですが。 桜井:もう1つ指摘したいのは,介護認定の主治医意見書です。がん拠点病院の多忙なドクターにまで書かせるのは酷だと思います。訪問看護師に任せたら駄目なんだろうか。 井上:診断の部分を書いてもらえれば,後は看護師の方が適任ですね。 田中:私たちは姫路市で,要介護認定の迅速化を提言しています。末期がん患者で調べたのですが,認定調査は平均2.4日で済むのに,主治医意見書の提出が遅いため,認定結果が出るまでに19.6日かかっていました。この調査結果は,『ホスピスと在宅ケア』に掲載予定です。 桜井:意見書は,開業医が書くと1枚5,000円の収入になりま すが,勤務医にはそうしたインセンティブもなく,後回しになるのでしょう。退院調整カンファレンスが来週,介護保険認定が再来週などといっている間に患者 さんは亡くなってしまう。帰りたいという方は,早く家に戻してあげてほしいのです。 在宅看取りの将来 「私はこう死にたい」と言える市民を目指したい/吉田 田中:ケアマネの立場から言うと,「うるさい,わしは帰るんじゃ」と言う患者さんが一番やりやすい。本人の意志さえ明確であれば,細々した条件は後から整えていけます。 吉田:僕は在宅ホスピスケアの意義を伝えるため,妻の看取りの ケースを題材に『いびらのすむ家』という絵本をつくりました。家族愛の物語と考える人が多かったのですが,僕は患者の自己決断の意義を書いたつもりです。 医療を受ける側は「私はこう死にたい」と言えるようになるべきだし,そのための勉強が求められていると思います。 桜井:日々の診療で元気なジジババには聞いています。「お誕生日,おめでとう。あと何年くらい生きて,どんなふうに死にたい?」って。ただ,本当に死にそうな人に尋ねるのはつらい。初対面なら余計やね。 吉田:『いびらのすむ家』の読者にアンケートを行ったのですが, 看取りの体験者と未体験者の間で意識の差が大きいことが分かりました。病院や施設は人の死の実態を隠してしまい,看取りの体験や死の学習の機会を奪ってい ます。体験者が増えれば,もっともっと在宅看取りは増えていくと思います。 桜井:とにかく病院は,どんな状態でも家に帰るという選択肢はあることを患者さんに示してほしい。 田中:普段は早期退院を勧めているくせに,一方で「こんな状態では帰れません」と言う。これはおかしい。 井上:家に帰りたいと相談したときに,医療者に首をかしげられるだけで,患者さんや家族は「ああ無理なんだ」とあきらめてしまうんです。 桜井:極端な話,帰った晩に死んでもええやん。 田中:終末期になれば,「家に帰る」ことに匹敵する価値を病院は提供できません。つまり,医療者が取り扱ってはいるけど,これはもう医療の問題ではないのです。 吉田:人生観,死生観の問題ですね。日本人はお寺やお墓には詳しいけど,自分の最期のことは考えない。 桜井:終末期になったら,医療者は手を引き,本人や家族に返してあげる。病院が良ければ居たらいいし,自宅がいいなら帰ればいい。「手は離すけど,見放さない」。実は,その辺りの加減が一番難しいんだけど。 (終) メディカルトリビューン 2011年12月29日 |

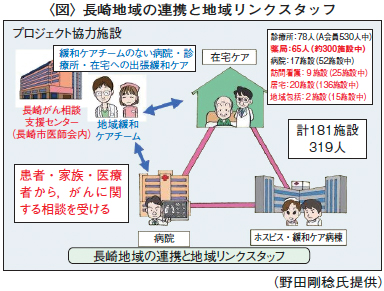

| 長崎市をモデルケースにがん医療ネットワークの在り方を模索 |

| わが国では,2006年のがん対策基本法成立に伴い,がん対策推進基本計画(がん計画)が策定され,国としてのがん対策が進められている一方で,各都道

府県単位でも同様の動きが見られる。しかし,がん患者に必ずしも恩恵がもたらされているとはいえない。第49回日本癌治療学会の特別企画シンポジウム

「“届けがん医療 日本の隅々まで”

地域におけるがん対策」では,がん治療に関するネットワークづくりに向け,先進的な取り組みをしているとされる長崎市の例をモデルに,地域のがん対策の在

り方が検証された。 来年度予算案に小児がん対策費を追加 ITを活用した地域医療連携で緩和ケアを推進 常時相談可能な窓口を用意し緩和ケアの橋渡しを 地域特性に基づく緩和ケア対策が重要 来年度予算案に小児がん対策費を追加 医師であり,厚生労働省健康局がん対策推進室がん医療専門官の林昇甫氏は,がん計画見直しの動向やがん診療連携拠点病院による院内がん登録集計データ, 来年度概算要求の概要について説明した。来年度予算の概算要求では,新しく小児がん対策に関する予算を計上し,重点的に推進するという。 がん対策推進協議会は,5人のがん患者を委員に迎えた国として初めての協議会で,がん計画の策定に意見し,がんの予防や早期発見,がん医療の均てん化,研究などを推進する役割を果たしており,今回,がん計画が5年目を迎え,次期がん計画に向けた見直しが行われている。 これまでのがん計画では,重点課題として,(1)放射線療法,化学療法の推進およびその専門医の育成(2)治療初期段階からの緩和ケアの実施(3)がん 登録の推進 が掲げられているが,同氏は,がん医療の均てん化を担うがん診療連携拠点病院が,各医療圏の病院と有機的に連携し,これまで以上に地域で質の 高いがん医療を実施する必要性に言及した。 また,今まで国の支援がほとんどなかった小児がん対策として,小児がん拠点病院構想と小児緩和ケアを含む小児がん研修体制の整備などを推進するため,来 年度予算要求に計上した。概算要求額は,小児がん対策費として約7億円という。さらに,各がん診療連携拠点病院で診療を受けた症例を集計した院内がん登録 は,がん種や病期分類別などに集計されており,地域特性を踏まえ,各病院の特性に合わせた診療計画を立案する上で有用であるとした。 同氏は,今後,がん診療連携拠点病院の指定要件の見直しや,地域連携を進め,がん患者とその家族が安全かつ安心してがん医療が受けられる地域連携クリ ティカルパスの運用,地域完結型のがん医療も検討が必要とし,「国と地域が協働してがん対策を推進すべきである」と結んだ。 ITを活用した地域医療連携で緩和ケアを推進 近年,医療技術の進歩により,急性期患者の在院日数は短縮傾向にあるため,治療やケアが大病院だけで完結せず,地域の診療所などでも継続されるケースが 増加してきた。長崎市医師会の野田剛稔会長は,同医師会が3年間従事した,緩和ケア普及のための地域プロジェクト(OPTIM)の概要や,独自の取り組み などについて説明。ITを利用して大病院同士をネットワークで結び,緩和ケアなどに役立てる医療連携システムを紹介した。 OPTIMは,同医師会が厚労省から委託され実施した研究で,目的は,わが国に適した緩和ケア地域モデルの構築である。研究期間は約3年間で,長崎がん 相談支援センターを拠点に,緩和ケア専門医や看護師などから構成したチーム(地域緩和ケアチーム)を必要な病院,診療所,患者の自宅へ派遣した(図)。計 画は段階的に立案し,OPTIMを市民に周知し,がん相談支援センターと地域緩和ケアチームが積極的に利用されるようにした。  また,研修会や多職種共同カンファレンス,事例検討会などで緩和ケアの標準化や地域連携の強化を図り,市民向けの講演・講習会も開き,啓発や情報提供も 行った。同医師会も独自に在宅療養患者向けの食事のレシピや,在宅療養費算出用のソフト,訪問薬剤指導用のDVDを作成したほか,リビング・ウィルに関す る広報なども手がけた。 さらに,ITを利用した地域医療連携策として,同医師会主導で,長崎市および大村市における大病院を医療ネットワークでつなげる「あじさいネット」を立 ち上げた。このネットワークにより,長崎県内約4,000床分に当たる病院のいずれかで入院,受診した患者の検査結果や投薬状況,紹介先の情報などがリア ルタイムで把握でき,緩和ケアにも生かせる態勢が構築できたという。 同会長は,今後について「開業医をはじめとした医療従事者の高齢化や,医療リソースの不足,少子高齢化に伴う生活環境の悪化,認知症患者の増加などにも対応していかなければならない」とまとめた。 常時相談可能な窓口を用意し緩和ケアの橋渡しを 長崎市医師会の白髭豊理事〔白髭内科医院(長崎市)院長〕は,OPTIMによって緩和ケアの現場が,拠点病院から在宅へとスムーズに移行するようになっ たとし,今後は緩和ケアチームのある病院とない病院,病院と在宅医療の現場の橋渡し役となる,常時相談窓口が必要と述べた。 OPTIMは,(1)緩和ケアの標準化(2)地域連携の強化(3)専門緩和ケアサービスの利用の向上(4)市民への情報提供 の4つを主眼にしている。 まず(1)を目指して,医師向けの研修会や多職種が参加するワークショップなど,重層的な教育が行われた。 (2)を図るためには,緩和ケア,がん医療などに対する問題点について,複数の施設から複数の職種が話し合う地域カンファランスや,模擬事例検討会,施 設職員向け研修会などが開かれ,患者のスムーズな退院やみとりなどを実現するスキルの向上が促された。また,病院での医療と在宅医療に従事するスタッフが 合同で定期的に話し合う場を設け,在宅ケアの実情について情報を共有できたことも意義深かったという。 長崎大学緩和ケアチームが抱える症例のうち,在宅医療に移行した件数や,同県内の拠点病院から退院した症例に在宅訪問診療を導入した件数なども,OPTIMに着手した2008年ごろから大きく増加しており,(2)がある程度達成できたと見られる。 (3)に関しては,治療に難渋する症例についてのコンサルテーションや,出張緩和ケア研修などの方策を講じ,(4)には,公開講座や緩和ケアに関連する書籍などが利用された。 これらの施策により,在宅療養患者のみとり数などは,がん患者を含めて上昇傾向にあるという。同理事は「長崎市では医師会が中心となり,複数の施設,職 種が協働して緩和ケアを推進することができた。今後は,各病院間,あるいは病院と在宅医療の現場を有機的に結ぶ相談窓口が求められる」と強調した。 地域特性に基づく緩和ケア対策が重要 長崎大学病院がん診療センターの芦澤和人センター長は,がん診療連携拠点病院としてOPTIMに参画した立場から,がん緩和ケアへの取り組みについて報告し,課題として,地理的特性の把握やマンパワー不足への対処などが挙げられるとした。 長崎県内には,がん診療連携拠点病院および推進病院が計8病院あり,専門的ながん医療の提供,地域のがん医療連携体制の構築,情報提供,相談支援などの役割を果たす。 同センターでは,既存の診療科などを横断的に運用した7部門があり,緩和医療部門は,院内の地域連携センターや地域の医療施設と協力し,患者が望む診療 形態へのスムーズな移行の支援や,緩和ケアの普及・教育を担当する。そのため,同院の専従医師や看護師らに在宅医も加えた,緩和ケアオープンカンファレン スや,治療に難渋する症例に対する在宅ハイリスクカンファレンスなどを開催し,さらに種々の研修会,看護師育成事業などを行っている。 相談支援部門では,患者・家族からの支援に携わっており,電話相談が約7割,直接面談が約3割を占め,相談内容は治療に関するものが約3割,不安・心の ケアは約2割に上った。がん患者向けのサロンも開設し,毎月,各がん種や退院支援,在宅医療などをテーマにしたミニレクチャーや交流会なども催している。 加えて,がん地域連携パスを作成し,患者の診療計画,検査結果,治療経過をかかりつけ医らと共有するツールとして運用を開始している。 さらに,同センター長は,離島が多いという同県の地域特性や,医療者の人員不足に対応するため,がん診療の中核となる離島の病院を指定し,テレビ会議システムを利用した研修機会を提供したり,九州がんプロフェッショナル養成プランで人材育成を図ったりしているとした。 メディカルトリビューン 2012年1月19日 |

| 第73回日本臨床外科学会 外科の努力で終末期の在宅医療が可能に |

| 在宅で最期を迎えたいという希望を持つ人は多いが,実際にはさまざまな要因のために病院で過ごさざるをえないケースが後を絶たない。東京都で開かれた第

73回日本臨床外科学会(会長=東京医科大学外科学第三講座・青木達哉主任教授)のワークショップ「ここまで出来る終末期の在宅医療」〔司会=東京女子医

科大学八千代医療センター・城谷典保副院長(消化器外科教授),東京医科大学茨城医療センター緩和医療科・下山直人教授〕では,がん性腹水や胃がん腹膜播

種など,従来は在宅への移行が不可能と考えられていた症例が,外科医の取り組みによって可能となるケースが続々と紹介され,終末期における在宅療養に新た

な可能性が示された。 緩和治療への積極的介入で腸閉塞でも在宅へ 腹水濾過濃縮システムでがん性腹水を解消 早期の調整で在宅への移行がスムーズに 緩和治療への積極的介入で腸閉塞でも在宅へ 胃がんの腹膜播種は終末期に腸閉塞に伴う経口摂取不能や嘔吐などの症状を引き起こし,在宅療養の最大の障害となる。金沢大学消化器・乳腺・移植再生外科 の木下淳氏は,同科の胃がん腹膜播種例のうち腸閉塞を発症し,緩和治療で在宅支援を行った28例について報告。「病態に応じた緩和治療に積極的に介入する ことで一般的に入院が必要とされる状態でも在宅への移行は可能」と述べた。 各種治療を組み合わせ 腹膜播種の終末期には腸閉塞,水腎症,黄疸など多様な合併症が発生し,予後の低下や終末期のQOL低下につながるため,同科では積極的な緩和治療に取り組み,在宅治療を支援してきた。そこで木下氏は,同科における緩和治療内容などを検討した。 対象は2008〜11年6月に同科で経験した胃がん腹膜播種58例のうち,腸閉塞を発症し,緩和治療により在宅支援を行った28例。 その結果,在宅中心静脈栄養は25例(89%)に,在宅オクトレオチド持続皮下注は8例(29%)に施行。これらは,携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (7日間用)が在宅でも導入可能となったことで,がん性腹膜炎に伴う消化器症状の改善に役立った。経管栄養チューブによる腸管減圧は4例(14%)に施 行。これは,8Fr経腸栄養用チューブの使用で違和感が軽減されたことから,閉鎖式ドレナージパックにつなぐことで,頻回の嘔吐が続いた症例でも在宅管理 が可能となった。消化管ステントは5例(直腸狭窄1例,胃原発巣狭窄4例)に施行。水腎症に対する尿管ステントは治験により最大留置期間が12カ月と長 く,交換頻度が少ない全長型金属尿管ステントを使用した。緩和手術は8例(29%)で,内訳は小腸人工肛門4例,バイパス手術3例,バイパス手術+結腸人 工肛門1例。経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)は1例(4%)。 緩和治療の総数は1種類33%,2種類30%,3種類26%で,4種類を組み合わせた例も11%あった。腸閉塞症状の出現からの在宅加療日数は中央値42日間(5〜645日間),在宅治療率は中央値42%(4〜76%)だった。 これらの結果について,同氏は「胃がん腹膜播種症例の終末期でも,病態に応じた緩和治療により積極的に介入することで,腸閉塞など一般的に入院加療が必要とされる状態でも,在宅医療への移行は可能で,QOLの改善に寄与する」と述べた。 腹水濾過濃縮システムでがん性腹水を解消 がん性腹水は強度の腹部膨満感や呼吸苦を引き起こし,在宅への移行や抗がん薬治療の継続が困難になることも多い。医療法人社団愛語会要町病院腹水治療セ ンター(東京都)の松崎圭祐センター長は,大量のがん性腹水にも対応可能な改良型の腹水濾過濃縮システム(KM-CART)を考案,125例に施行した結 果,患者の症状改善に有効で,在宅患者にも安全に施行可能であることを報告した。 翌日からゴルフも可能 腹水濾過濃縮再静注法(CART)は,腹水を抜き取った後に,腹水濾過器で腹水中のがん細胞などを除去し,さらに腹水濃縮器で腹水を濃縮,アルブミンな どの蛋白成分を回収して,患者に静注するもの。迅速に症状が緩和されるほか,必要な蛋白が維持できるメリットがある。1981年に保険適用され,30年以 上が経過するが,回路,操作が複雑で,細胞成分の多いがん性腹水は早期の膜閉塞により濾過できないなどの欠点によりほとんど普及していなかった。 そこで松崎センター長らは,一般的な輸液ポンプと吸引器が利用可能で,操作が簡単なKM-CARTを考案,2008年6月に特許申請を行った。 2009年2月〜11年3月にがん性腹水125例にKM-CARTを施行した結果,採取腹水は1回当たり平均5.9L,濃縮液は平均0.8L,所要時間は平均52分,洗浄回数は2.9回,洗浄を含む処理速度は1L当たり8.8分。副作用は軽度の発熱のみだった。 〔症例1〕60歳代男性,膵がんの肝転移:腹部膨満感により経口摂取が不可能となったため,緩和ケア病棟への転院を勧められ,同センターを受診。KM- CARTでがん性腹水14.9Lを採取したところ,翌日から経口摂取,抗がん薬の内服が可能となり在宅へ移行,一時復職も果たした。 〔症例2〕60歳代女性,乳がん:17回のドレナージでがん性腹水を破棄後に全身状態が悪化し,同センターを受診。腹水8.6Lを採取後にKM-CARTを施行したところ,翌日に退院し,3日後には友人とゴルフに出かけられるほどに回復した。 なお,在宅患者にKM-CARTを施行する場合は,午前に患者宅で腹水穿刺ドレナージを行い,昼に医療機関で採取した腹水を濾過濃縮,午後に患者宅で濾 過濃縮液を点滴する。具体例として,在宅KM-CARTを施行し,腹部膨満感と下肢の浮腫が軽減され,亡くなる直前まで散歩ができた症例,数カ月にわたる 腹部膨満感から解放され笑顔が戻り,安らかに永眠できた症例が示された。 同センター長は「KM-CARTは軽度の発熱以外に副作用もなく,循環動態に注意すれば末期がん患者,在宅患者でも安全に施行が可能。がん性腹水に対しては,KM-CARTで積極的な症状緩和を図るべき」と述べた。 早期の調整で在宅への移行がスムーズに 東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科の平井栄一氏は,がん終末期における地域連携の取り組みについて報告。早期に在宅療養を調整した結果,在宅死亡率は全国平均の12.4%を大幅に上回り42.2%に上ったことを明らかにした。 在宅死亡率42.2% 同センターは2006年12月に355床の急性期病院として開院。緩和ケア病棟や放射線治療施設がなく,目標平均在院日数が短いため長期入院が困難などの状況から,地域連携の活用が不可欠となっている。 平井氏は,同科における地域連携を活用したがん終末期医療の現状と問題点について報告した。対象は,2009年8月〜11年10月の同科死亡症例64例 (男性42例,女性22例,平均年齢69.0±11.1歳)。疾患の内訳は大腸がん31例,胃がん28例,食道がん2例,肝がん,胆嚢がん,卵巣がん各1 例。 なお,同科では(1)十分な病状説明を可能な限り本人に行う(2)早い時期から病状が進行した際の療養の場,みとりの場についての情報を提供する〜の2 点を方針としている。そのため告知は,本人と家族同席による全告知41例(64%)が最も多く,本人には病名のみで細かい点は告知しないため家族と別々に 説明した部分告知が22例(34%)で,非告知は1例(2%)のみだった。 64例のみとりの場は在宅が27例(42.2%)と最も多く,2009年の在宅死亡率の全国平均12.4%を大きく上回った。2番目以降は同院18例(28%),連携病院16例(25%),他院緩和ケア病棟3例(4.7%)。 在宅死亡例の在宅導入経過を見ると,外来通院中に在宅療養を調整したのが22例(81.5%),入院中が5例(18.5%)で,早期に在宅調整を開始し た方が在宅死を実現しやすい傾向にあった。同院死亡例には,病状の進行が早く,症状緩和が困難,若年者,オピオイド系鎮痛薬大量投与,死の受容が困難など の特徴が見られた。 今後の課題として,同氏は「安心して在宅療養を行うには,入院が必要になったときのために5〜10床でも緩和ケアに特化した病床の確保が必要。地域連携 システムの構築も進めていきたい。在宅に抵抗感を持つ人も多いので,在宅緩和ケアを地域住民に浸透させることも必要」と述べた。 メディカルトリビューン 2012年2月23日 |

| 自宅での看取り 家庭医に対する終末期医療の教育・支援が必要 |

| 病院ではなく,住み慣れた家で死を迎えたいと望む人は多いものの,ベルギーではそれを実現できた者は全死亡者の25%ほどで,がん死亡者でも29%にと

どまっている。この数字は過去10年間で増加していない。なぜ,自宅で死を迎えることがこれほどまでに難しいのだろうか。ゲント大学・ブリュッセル自由大

学合同終末期医療研究グループのKathleen

Leemans氏らは,この問いに関して「家庭医が終末期の疼痛,呼吸困難,倦怠感にうまく対処できないことが原因の1つにある」とBMC

Family Practice(2012; 13: 4,

オンライン版)に発表。家庭医を対象とした終末期医療の教育や支援の必要性を訴えている。 死の直前まで十分なケアが必要 今回の研究の対象はSENTIMELC studyに登録された死亡者のうち,突然死ではなく,自宅で予期していた死を迎えた患者約205例(60%ががんにより死亡)。Leemans氏らは, これらの患者の最期の状態や環境などを調べるために,各担当医にインタビューを行った。 その結果,病院で死亡した患者と比べて対象患者では(1)年齢が低い(2)家族と同居している(3)男性である〜割合が高かった。 また,全身状態(Performance Status)が悪化したのは死亡する1週間前からで,それ以前の3カ月間は比較的良好な患者が多かった。死亡する直前まで完全に意識があった患者は 46%に上り,残り54%のうち,最後の週に3日以上意識不明であった患者は,その半数程度であった。患者の90%が,死亡する当日まで周囲の人となんら かのコミュニケーションを取ることができ,57%には意思決定能力があった。 患者の主な愁訴は,倦怠感(91%),食欲不振(86%),眠気(72%),疼痛(56%),呼吸困難(54%),悲しみ(51%),不安(46%)で あったが,そのうち呼吸困難,倦怠感,疼痛については,多くの家庭医が「対処が困難だった」と回答していた(それぞれ27%,19%,12%)。 Leemans氏らは「特に,呼吸困難と疼痛は患者にとって重大な問題で,不安を助長させる。家庭医がこれらの症状にうまく対処できないことが,患者が 自宅で死を迎えることを阻む要因となっているのかもしれない」と指摘した上で,家庭医に対して在宅での終末期医療に関する教育と支援を行う必要性を強調。 「こうした取り組みにより,“自宅で迎える死の質”を向上させることができる」と述べている。 メディカルトリビューン 2012年9月6日 |

| 第17回日本緩和医療学会 在宅緩和ケア推進のための方策を検討 |

| わが国の年間死亡者数は現在の約110万人から2030年には180万人に増加すると推定されている。さらに,2人に1人はがんで死亡する時代となって

いることから,在宅緩和ケアの充実が迫られている。神戸市で開かれた第17回日本緩和医療学会(会長=岡山大学大学院緩和医療学講座・松岡順治教授)のイ

ンターナショナルシンポジウム「緩和医療のネットワークと在宅」では,カナダから緩和医療ネットワーク構築の実際が紹介され,日本からは在宅緩和ケア促進

のための診療報酬改定および地域での取り組みが報告された。 重要なのは死亡場所ではなくケアの場所 施設間連携・多職種連携が必要 まずは医療者から意識改革が必要 重要なのは死亡場所ではなくケアの場所 アルバータ大学(カナダ・エドモントン)腫瘍学科緩和医療内科のRobin L. Fainsinger教授は,エドモントンで地域緩和医療プログラムを立ち上げ,ネットワークの構築に成功。緩和医療は,死亡の場所ではなくケアを受ける 場所が重要であることを強調した。 医療費を上げることなく在宅ケアを増加 1990年代,エドモントンでは緩和医療が発達しておらず,がん患者の85%が急性期病院で死亡していた。そのため,医療費の高騰を招き,医療費削減,急性期病院のベッド数減少などに迫られた。 そこでFainsinger教授らは,1995年から地域緩和医療プログラムを開始した。これは,急性期病院での緩和ケアを在宅緩和ケアあるいはホスピ ス緩和ケア病棟に移行させることを目指したもの。緩和ケア管理事務所が地域の緩和ケアに関する情報や患者情報などを全て把握し,地域にある高次緩和ケア病 棟,急性期病院,がんセンター,ホスピス緩和ケア病棟,地域緩和医療専門コンサルティングチームおよび在宅緩和ケアを統括し,患者が状態に適した場所で緩 和医療を受けられるようにコーディネーションを行う。このプログラムは非がん患者にも適用される。 同プログラム導入により,導入前は急性期病院でのがん関連死が86%であったのが,導入後は49%に減少し,入院日数も約3分の1以下に短縮した。 また,1993〜2000年の7年間にわたって約1万6,000例の患者をフォローしたところ,同プログラム導入により,医療費が上がることなく,緩和 医療サービスの提供を増加させることができた。さらに,死亡場所は急性期病院,ホスピス,在宅などに分かれたが,死亡前1年間のケアの場所はほとんどが在 宅であった。 同教授は「最期の1年間は自宅で過ごし,最期の数日だけを病院で迎えることは,自宅で長い時間を過ごしたいという患者・家族の希望をかなえるものであ る。死亡場所でケアの質を評価できるものではなく,重要なことは死亡する場所よりも,どこでケアを受けるかである。本プログラムの成功は,緩和医療に対す る医療従事者や患者・家族,一般市民の意識が変わり,患者・家族が緩和ケアを受ける場所を選択できるようになったことである」と述べた。 施設間連携・多職種連携が必要 日本医師会の三上裕司常任理事は,在宅緩和医療を推進するためには,施設間連携と多職種連携が必要であることを強調し,平成24年度の診療報酬改定における在宅医療・緩和ケアにかかる診療報酬の評価などを概説した。 課題は医師などスタッフの確保 在宅緩和医療を行うためには在宅医療を拡大していかなければならないが,日本医師会総合政策研究機構の2011年の報告によると,有床診療所による在宅 療養支援診療所(在支診)の届け出は4割足らずと少なく,また大都市ほど届け出が少ないという地域間格差があった。有床診療所が在宅医療を実施しない理由 として「医師の余裕がない,スタッフの確保が困難,不在時の医師の確保が困難」などが挙げられた。 平成24年度診療報酬改定では,在宅医療の拡大には24時間対応を充実させる体制が必要との観点から,「常勤医師3人以上,過去1年間に緊急往診5件以 上,看取り2件以上という追加要件を満たす機能強化型在支診・在宅療養支援病院(在支病)」が新設され,複数の保険医療機関の連携によっても同様の点数が 算定可能となった。 実際には,在宅医療の充実として,緊急時・夜間の往診料の引き上げ,緊急時在宅患者入院診療加算の引き上げ,在宅ターミナルケアと看取りが別の医療機関の場合であってもそれぞれの施設で在宅ターミナルケア加算と看取り加算の算定が可能となるなどの評価がなされた。 また,在宅緩和ケアの充実としては,在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の新設,がん専門訪問看護料の新設,在宅がん医療総合診療料(名称変更)の引き上げなどが行われた。 さらに,在宅医療を担う施設と病院との連携が必要であることから,地域連携パスの評価も診療報酬と介護報酬の同時改定で拡充された。 三上常任理事は「在宅緩和ケアを進めるには,各地域における施設間連携と多職種連携が必要であり,さらなる環境整備が国の責務である。また,緩和ケア研 修の拡大も必要である。介護保険制度に関しては,末期がん患者の介護認定を短期間に行う,あるいは状態の悪化を見越して高い判定を行うなど,患者の症状の 変化に対応した介護サービスへのアクセスを確保する方策が必要である。ただし,在宅医療・介護の連携を考える際には,各地域の特性を考慮した対応が求めら れる」と述べた。 まずは医療者から意識改革が必要 吹田市民病院(大阪府)緩和ケアチームの村田幸平外科主任部長は,2007年に医療従事者と市民を中心とする「吹田在宅ケアを考える会」を設立。その活 動の1つとして,近隣の在宅ケア医や訪問看護ステーションを探す一助となるよう「在宅ケアマップ」を作成した。今回,マップを作成するために実施したアン ケートの結果から,地域における在宅緩和ケアを推進していくには,まず医療従事者への啓発,意識改革が必要であることを報告した。 在支診では訪問診療体制が二極化 「吹田在宅ケアを考える会」は,病院・在支診・保険薬局・訪問看護ステーション(訪問看護ステ)などが連携して,在宅緩和ケアを継続的に提供できるネット ワークづくりを目指すというもの。「在宅ケアマップ」を作成するため,在支診51施設,訪問看護ステ25施設,保険薬局90施設を対象に,在宅ケアに関す るアンケートを実施した。回答率は在支診26施設(51%),訪問看護ステ8施設(32.0%),保険薬局36施設(40.0%)であった。 まず,在支診では,在宅ケアマップへの施設名公開を承諾したのは,11施設と少なく消極的であった。1年間の訪問診療内容を見ると,緩和ケアに特化して いる施設と,通常の診療業務を行いながら在宅ケアを行っている施設に二極化された。一方,訪問看護ステでは,マップへの施設名公開は8施設が承諾し,多く の施設が「看取り時の家族への準備教育」や「麻薬性鎮痛薬の服薬管理」などを実際に行っており,緩和ケア研修への参加も積極的であった。保険薬局に関して は,マップへの施設名公開は32施設が承諾し,積極的であったが,訪問薬剤指導は半数の施設が実施しておらず,緩和ケア研修への参加予定なしが19施設, 麻薬製剤取り扱いも不可が8施設あった。 こうした結果を踏まえ,村田外科主任部長は「在宅ケアを推進する上では,訪問看護ステが積極的であり期待できるが,診療所については複数の施設が連携す る必要がある。また,保険薬局は1人の薬剤師が薬局に従事している場合が多く,在宅ケアを専門にする数人の薬剤師がいる薬局に在宅ケアを集約させることで 可能と考えられる」とし,さらに「いまだ緩和ケアは病院でという意識が医療従事者にも一般市民にもあるため,研修医や医学生への教育を中心に,まずは医療 者から意識改革が必要である」と強調した。 メディカルトリビューン 2012年9月27日 |