|

終末期の「いのち」学ぶ 医者の卵、僧侶とともに 滋賀医大、ほほ笑み求め |

|

|---|---|

| 「困って沈黙してしまうと思う」「きちんと話してもらえる環境をつくるべきでは」。11月11日、滋賀医科大(大津市)の医の倫理の講義で、回復が見込めない終末期の患者の苦しみにどう向き合うのか、グループ討論が開かれていた。珍しいのは学生の輪の中にお坊さんの姿があることだ。 治らないなら生きていたくない。でも死ぬのは怖い―。医療現場で直面する問いにどう応えていくのかを早くから考えてほしいと、医師や看護師の卵と宗教者が一緒に議論する授業が始まり9回目になる。「いのち」を学ぶ現場を取材した。 講義は当時滋賀医科大教授で現龍谷大教授の早島理さん(67)が2005年度に始めた。協力したのが僧侶の立場で鹿児島県にある複数の病院の医療チームに加わり、患者や家族らの悩みに応えている長倉伯博さん(60)だ。 「医療の世界は治してなんぼ。でも絶対に死ぬと分かっている場合もある。その時に何ができて何ができないのか。それを考えるには常に死の問題に接している宗教者に入ってもらう方がいいと思った」と早島さん。同時に医療現場を知る宗教者を育て「10年後、20年後を見据えて両者の連携を深めたい」と話す。 参加したのは医学科と看護学科の4年生や学外の僧侶ら約160人。長倉さんが経験を踏まえて医療者としての心構えを話した後、15の班に分かれ討論に移った。記者も一つに交ぜてもらった。 部下に慕われ、体の弱い妻も支えてきた63歳の男性が肺がんで余命1カ月。「化け物が出る」「情けない」「妻に申し訳ない」と悩む姿にどう応えるか。これを含めた三つの課題は長倉さんが実際に経験した症例だ。 「情けないと話す理由が分からない」「化け物が出るという感覚は正直言って想像できない」「僕は沈黙してしまうと思う」。戸惑う声の多い学生に、静岡市の僧侶一郷真さん(40)は「患者さんが見えているものが全てという視点に立つべきだ。具体的にどんな化け物なのかというところから、話のきっかけをつくってはどうでしょう」とアドバイスを送った。 言葉がすらすら出てくるわけではない。むしろ時に詰まり沈黙を挟みながら議論は進む。「妻に迷惑という気持ちが『化け物』に現れている」「自尊心が高い方。格好よく亡くなるほうがしっくりくる」。最終的には本人や残される妻から話を聞き、家族の一番いい過ごし方を一緒に考えるという方向に進み、約60分の討論は終わった。 医学科4年青柳潤さん(35)は「普段はどう治すかという視点になるけど、今日はその先の最期をどう生きるかという話。医者として避けて通ってはいけない問題で、考えるいいきっかけになった」と感想を話した。 医療と宗教のテーマは漫画にも広がる。「病室で念仏を唱えないでください」という作品は、救急医で僧侶の主人公が悩みながら患者に接する物語だ。作者のこやす珠世さんに話を聞いた。 がん患者に「限りある時間をどう生きるか一緒に考えませんか」と話し掛けると、「あんたの言っていることはきれい事だ」と反発される場面がある。「僧侶として死んでいく人に向き合い、医者として命を助けていかなければいけない、ぐしゃぐしゃした心の葛藤がある。でも(簡単に)答えが出なくていいのかなとも思います」 取材中、がんのため自宅で最期を迎えた身内にうまく話し掛けられなかったことを思い出していた。あのとき何を話せばよかったのか。おそらく「正解」はない。 長倉さんは滋賀医科大の学生にこう語り掛けて講義を終えた。「冷たい病室が少しでも温かくなれば、そして大きくなくていい、小さなほほ笑みが浮かんでくるような病室であればなあ...。そんなことを思いながら活動しています」 ※宗教と医療 欧米で施設付きの聖職者は「チャプレン」と呼ばれ、病院での患者の心のケアなどに当たっている。日本では主にキリスト教系の病院などがこうした活動を担ってきたが、最近は「ビハーラ活動」と呼ばれる仏教者が医療者らと連携して患者や家族のケアに当たる動きも広がり始めている。東北大では東日本大震災をきっかけに傾聴活動など公共性の強い活動をする「臨床宗教師」の講座が始まり、修了者も出ている。 m3.com 2013年12月5日 |

|

| 医師の説明「不十分」の声も、終末期医療検討会 | |

| 厚生労働省の「終末期医療に関する意識調査等検討会」(座長:町野朔・上智大学生命倫理研究所教授)の第3回が12月4 日開かれた。今年実施された医療者と一般人を対象とした意識調査の結果を受けた報告書案が示されたが、「医師は治療方針決定に当たって、身体症状を説明しただけで『十分』と考えてしまう」などとする意見があり、引き続き議論することとなった。 意識調査結果の個別のクロス集計等のまとめ方については、文言の書きぶりなどについて「小さな差で、有意性があると言えるのか」などと意見が付き、厚労省側も「有意差検定はしていない」と述べ、文言などを修正して、報告書案に取り込まれる方針となった。 終末期医療専門の相談員は必要か 報告書案で医療者の調査結果としてまとめられた部分としては、死の近い患者(もしくは入所者)に対して、治療方針が「患者や家族とともに十分話合っている」とした回答が7割を超えた。延命治療の不開始、中止等の判断基準は、約5割の医療職が「大まかな基準を作り、詳細な方針は医師や患者等が検討すればよい」とした。方針決定が難しい場合に相談可能な委員会の設置は、病院の約3割、介護老人福祉施設で約1割に設置。患者自身が判断できなくなった場合に、判断を求める先をあらかじめ準備する「事前指示書」の利用は病院の約5割、介護老人福祉施設の約6割となった。厚労省側は、性別や職種等でクロス集計した個別の結果についても、報告書案とは別に提示した。 この日示された報告書案は、作成途中のもので、内容についての意見も出た。仙台往診クリニック院長の川島孝一郎氏は、「患者との話し合いを十分に行っている」と回答した病院医師が5割から6割いたのに対し、看護師では3割から4割程度とかい離している点を指摘し、「医師は身体症状を説明しただけで責任を果たしたと思ってしまうところがあり、生活全般を見ていない」と指摘した。 厚労省が予算請求している、終末期医療専門の相談員の設置についても意見が出た。厚労省の資料では、看護師やメディカルソーシャルワーカーに一定の研修を課して育成する方針で、ささえあい医療人権センターコルム理事長の山口氏育子氏は、チーム医療が進んでいる点を指摘して賛意を示したが、日本病院会常任理事の木村厚氏は「現状で働いている医師らに、病状説明だけにならないような研修をしていけば良いでのはないか」と、必要性に疑問を呈した。 「終末期医療に関する意識調査等検討会」では、厚労省のデータのまとめ方や政策について疑問視する声も出た。 ミスリードになりかねない表現 クロス集計の結果については、厚労省のまとめ方を問題視する声相次いだ。例えば、「意志表示の書面の作成状況」について、作成しているのは男性2.4%、女性4.0%という結果だったが、厚労省の資料では「女性の方が作成している人が多い」と記述していた。樋口氏は、大多数の人が作成していない中で、「女性が多い」とするとミスリードにつながる可能性に触れて、全体の状況を示した上で、比較した結果を記載するように求めた。多くの委員が賛同し、実際に今回のデータを統計上の有意差と認定できるのかと指摘する声も上がり、厚労省医政局指導課の担当者は、「確かに有意差の検定をしているわけでもない」と認め、報告書に取り入れる際などに注意を払う方向で進むこととなった。 m3.com 2013年12月5日 |

|

| 弘大病院「がんサロン」開設3年 利用者年々増加 | |

| 弘前大学医学部付属病院が2010年8月、がん患者や家族が気軽に立ち寄り、不安や悩みなどを相談できる「がんサロン」を院内に設置して3年が過ぎ、利用者数と相談件数が年々増加している。治療や医療費の相談だけでなく、精神的な苦しみを語り「聞いてもらっただけで元気が出る」という利用者が多いという。相談員らの親身なサポートが、患者たちに病気に立ち向かう勇気を与えている。 弘大病院は07年、専門的ながん医療を提供する「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けた。その後、窓口で相談に応じるだけでなく、患者や家族が気軽に集える場をつくろうと、腫瘍センターがん診療相談支援室内に「がんサロン」を設置。看護師や社会福祉士の資格を持つ相談員2人が常駐している。 外来診療棟1階のサロンは明るく開放的な雰囲気。利用者はお茶を飲み、リラックスしながらがん関連の書籍や資料を閲覧できるほか、個室の相談室もある。相談は予約不要で無料。弘大病院以外で治療する患者も利用でき、セカンドオピニオンの相談にも応じる。 同市の乳がん患者会「ほほえみネットワーク」のタオル帽子作り講習会、弘大の教員が講師を務めるリンパ浮腫ケアや緩和ケアなどの勉強会も月に数回行われており、患者同士が出会い、励まし合うピア・サポートの場としても定着してきた。 がん診療拠点病院では患者の相談支援や情報提供を行っているが、サロンを常設したのは弘大病院が県内初で、全国でも先駆け的存在だったという。 サロンの利用者数は10年度1280人、11年度2293人、12年度2904人と増え、相談件数も10年度525件、11年度700件、12年度1068件と年々増加している。相談内容は、治療や検査の方法、医療費、副作用についてだけでなく、がんによる精神的な苦しみや人間関係の悩みが多い。「自分の死後は自然葬にしてほしいが家族に話す決心がつかない」「暴言を吐いてしまう入院中の夫への接し方が分からない」などさまざまだ。 サロンの開設時から今年11月まで相談員を務めた野呂政子さん(55)は、相談件数の増加について「リピーターが多いことに加え、外来治療の患者さんが増えているのが一因では。外来患者は入院の場合と違って(医療スタッフに)不安や悩みを相談する時間が少ないため、特に精神的なケアが必要」と話す。 野呂さんはサロンを訪れる患者に、がんが「治る道」と「進行する道」の2通りを考えるように伝えてきたという。「きついかもしれないけれど、両方の道をしっかり考えておくことで心が揺らがなくなる」と語る。 サロンを利用する藤崎町の自営業久保田寿栄さん(57)は、病院に来るたびにサロンを訪れ、相談員に検査結果を報告したり、医師から聞いた説明を一緒に確認してもらったりしているという。 「抗がん剤の効果が出なかった時、相談員から『(悪化せず)変化がないのはいいことだよ』と言われて前向きになった。何でも聞いてもらい『大丈夫』と言ってもらうだけで違う。話すことでストレス発散になるし、癒やされる」と語る。 腫瘍センター長の高井良尋・放射線科教授は「常に相談できる人がいるという安心感があり、患者さんに評価されていると思う。サロンの活動を知ってもらい、より多くの患者さんに利用してほしい」と話している。 サロンの利用時間は平日の午前9時から午後4時(月1回土曜日も)。相談は電話でも受け付ける。問い合わせはがんサロン(電話0172-39-5174)へ。 m3.com 2013年12月6日 |

|

| 末期患者にどう向き合う? 高知大医学部が「家庭医道場」 | |

| 高知大学医学部の学生たちが地域医療を考える勉強合宿「家庭医道場2013inゆすはら」がこのほど、高岡郡梼原町の梼原病院などで行われ、「みとり」をテーマに末期の患者や家族への向き合い方を考えた。 同学部家庭医療学講座(阿波谷敏英教授)の主催で、07年から同町や安芸郡馬路村で実施。学生30人のほか、同病院の医師や看護師らが参加した。 道場は毎回、実行委員の学生たちが学びたいテーマを考え、内容を決めている。「みとり」は若い学生たちにとって実感を持ちづらいテーマ。グループワークではまず、自分の歩みや終末期医療の希望を記すエンディングノートを作りながら、生と死について考えた。 続いて、演劇形式で末期がん患者とその家族への接し方を考えるロールプレイを実施。班ごとに設定する医師の個性を変え、今後の方針について話し合う場面のシナリオを考えた。 「患者や家族の思いをまず聞く医師」を考えた班は、同病院の医師から「医療者は患者の死を何度も経験するが、家族にとっては掛け替えのない大切な人の死。その違いを考えないといけない」と助言を受け、相手の気持ちをほぐす声の掛け方などを工夫。患者の意向を尊重した上で、支援の方向を探るシナリオを作成した。 一方、「白黒をはっきり付ける医師」や「在宅医療がいいと信じて疑わない医師」を考えた班では、自分の意見をずばっと告げ、患者や家族の気持ちの整理を待たずに話し合いを切り上げようとするシナリオになった。 学生たちはロールプレイの発表を基に目指す医療者像を議論。役を演じることで感じた気持ちを振り返りながら、「医師の何げない発言が患者を傷つける場合があることを忘れないようにしたい」「患者に何度も会いに行くことで信頼関係を築く医師になりたい」と語り合っていた。 m3.com 2013年12月6日 |

|

|

尊厳死でも対立構造を好むメディア 患者には様々な物語がある |

|

| 長尾和宏(長尾クリニック院長) 昨日(12月5日)は、「神経難の在宅医療と終末期ケア」について兵庫県芦屋市で医療・福祉関係者に講演をさせて頂く機会がありました。 筋萎縮性側索硬化症(ALS)は神経難病の代表的疾患です。徳州会病院の徳田虎雄さんが闘病されている病気。全身の筋肉が萎縮し、呼吸や食事ができなくなります。 神経難病にはALS以外に、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統委縮症、ミトコンドリア脳筋症、クロイツフェルトヤコブ病などたくさんの病気があり、現在それぞれを在宅で診ています。 人工呼吸器や胃ろうにという選択を迫られることがあります。その場合の人工呼吸器や胃ろうは、延命治療ではありません。車椅子と同様福祉用具なのですが、それらを拒否される方もおられます。 当院でも数えてみると過去に神経難病を数十人診て、現在も10数人の神経難病の方の在宅医療を担当しています。胃ろうと人工呼吸器が付いたALSの方は、3人診ています。 普段、神経難病を特に区別せず診ています。がんも認知症も脳梗塞も神経難病も、自分の頭の中では特別意識せずに、普通に、同等に在宅医療を行っています。 ただ、気管切開をすると痰の吸引が必要になってきます。しかし資格を持ったヘルパーさんしか痰の吸引ができません。現在急ピッチで痰の吸引の研修会が開かれているようです。 ALSの患者さんの在宅療養は、看護や介護が大変です。2カ所のステーションから訪問看護が入ることもあります。ホームヘルパーさんと医療の連携も大切です。 ALSの方は、人工呼吸器や胃ろうを付けたらいつまでも生きれるかと言えば、もちろん、そんなことはありません。必ずいつか終末期が訪れますが、そこからが延命治療です。 その時(意識が無くなったときなど)は、延命治療を中止して欲しいと文章で表明される人もおられます。そのような希望を「リビングウイル(LW)」といいます。 胃ろうや人工呼吸器を付けずに自然な形で旅立たれる方も、おられます。尊厳死です。ALSの方が、人工呼吸器を付ける割合は日本では2〜3割。昨日講演した芦屋市では1割、当院では5割程度です。 私はALSの方には結構しつこく人工呼吸器や胃ろうを勧めます。それらは延命処置ではなく福祉用具であることを何度も説明します。拒否される場合は、地上げ屋さんではないが朝がけ、夜がけで説得に伺います。 最初は拒否していた方も、いったん呼吸器を付けて慣れたらそれなりに楽しんで生活されていて、私たちも癒されます。当院の宴会に来ていただき、一緒に楽しむこともあります。 実は、ALSの方でリビングウイルを表明され、終末期になったら尊厳死を希望している方は沢山おられます。(社)日本尊厳死協会の会員さんの中にもおられます。 尊厳死というと、メデイア的にはALS協会と尊厳死協会が敵対関係のように書かれることが多いですが実際はまったく違います。私自身、10名のALSの人と楽しく関わってきました。 ALS以外の神経難病の方にも関わっています。また多くの障害者とも関わっています。先日も、日本障害者現術団の設立に関わったばかりです。 難病の患者会からは、何度か平穏死の講演を頼まれました。それらの活動は医師として当たり前だし、楽しいものです。しかしメデイアは、なぜか尊厳死と難病や障害者団体を対立構図で描くのが大好きなのです。 旅立った患者さんのご家族さんとは、その後も付き合っています。呼吸器を付けずに尊厳死された方、付けて生きて亡くなられた方、それぞれおられますが、いろんな物語があり、関係はその後も持続しています。 私は神経難病も、がんも認知症も同じようにLWが尊重される世の中になって欲しいとお話ししました。あくまで終末期の話です。 在宅でのALS患者さんは、人工呼吸器や胃ろうなどの医療処置が沢山あって、かたときも気を抜けません。そろそろ年末年始用の物品を用意していくべき時期。 在宅現場では、多くの難病や障害者と楽しむ日々であるし、呼吸器の装着の有無に関わらず終末期の看取りも沢山やっているのに、中央では常に対立構図で描かれてばかり。 我が国における尊厳死議論が進まないのは、こうした意味の無いデッチあげのような対立構図も一因ではないのか。メデイアは常に対立構図を好むが、実は終末期問題の本質はそこではない。 終末期の見極め、判定が本質だと思う。私は「延命と縮命の分水嶺」と題しても講演している。しかしメデイアは常に団体と団体の対立に置き換えて報じて、高見の見物を決め込む。 そんな不毛で意味不明な論説はやめて、そろそろ尊厳死議論の本質に迫る時期だと思う。というか、世界的な議論からみれば、日本国内の議論が完全にガラパゴス化していることから始めて欲しい。 m3.com 2013年12月11日 |

|

|

「どうせ高齢者」意識が終末期ケアにもたらすもの 英国のLCP調査報告書を読む |

|

| 児玉真美 ライター 1956年生まれ。京都大学文学部卒。カンザス大学教育学部でマスター・オブ・アーツ取得。2006年7月より月刊「介護保険情報」に「世界の介護と医療の情報を読む」を連載中。2007年5月よりブログ「Ashley事件から生命倫理を考える」を開設。著書に『私は私らしい障害児の親でいい』(ぶどう社・1998)、『アシュリー事件〜メディカルコントロールと新・優生思想の時代』(生活書院・2011)、『新版 海のいる風景』(生活書院・2012)。「現代思想」2012年6月号「『ポスト・ヒポクラテス医療』が向かう先〜カトリーナ“安楽死”事件・“死の自己決定権”・“無益な治療”論に“時代の力動”を探る」。 今年8月、英国でリバプール・ケア・パスウェイ(LCP)に関する調査報告書 “MORE CARE, LESS PATHWAY A REVIEW OF THR LIVERPOOL CARE PATHWAY”(*1)が刊行された。 LCPとは、死が数日以内に差し迫った臨死期の患者への看取りケアのクリティカル・パス(*2)。病院での劣悪な看取りケアのへの批判を受け、ホスピスでのケア・スタンダードを病院やナーシングホームなどにも広く平準化する目的で2003年に作られた。英国ではNHS(国民医療サービス)の医療下で死亡する患者の約29%にあたる年間13万人に適用されている。 本来は、患者の自己決定を重視し、チーム医療によって丁寧なアセスメントを繰り返しながら、臨死期の患者とその家族の身体的、心理的、社会的、スピリチュアルな苦痛を軽減するべく作られた、優れた臨床実践モデルである。 しかし英国ではこのLCPについて、数年前から、高齢患者に機械的に適用され、鎮静と脱水によって手間をかけずに死なせるための手順書と化してしまっているとの告発が相次いでいた。ついに去年、ケント大学の臨床神経科教授、パトリック・プリシノが医師会での講演において「まだかなり生きられる高齢患者がLCPによって殺されている可能性が高い」「エビデンスもなしに始められるLCPは、もはやケア・パスというよりも幇助死パスウェイと化してしまっている」などと激しく非難したのを機に、一気に社会問題化。保健相が独立の委員会(委員長はジュリア・ニューバーガー上院議員)を立ちあげて調査を命じていたもの。 調査委員会は今年2月から5月にかけて、広く一般からも医療職からもLCPの体験談を募集したほか、実際にLCPを使っているさまざまな現場を訪れて医療職の声を聞き、また一般からはロンドンなど4カ所で直接的な聞き取りの機会を設けた。それらのエビデンスを分析した結果を取りまとめて委員会から刊行されたのが、この報告書である。 報告書では、「委員会が得た多くのエビデンスによれば、LCPが適切に用いられた場合には患者は穏やかで尊厳のある死を遂げている」(1.8コラム 13頁)など、意識も技能も高く経験豊富な医療職によって適切に用いられた場合には、LCPは本来の役割を果たすことが繰り返し強調されている。しかし、上の文章は次のように続く。「しかし委員会は調査で読み聞きした内容から、LCPの実施が劣悪なケアと関連していることが少なくないことを確信してもいる」。全体として、調査以前からの告発がほぼ裏付けられた結果となっている。 *1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212450/Liverpool_Care_Pathway.pdf *2 http://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%91%E3%82%B9 調査によって判明した終末期ケアの問題点 報告書が指摘する主要な問題点のいくつかに沿って、英国の死にゆく高齢者へのケアで何が起こっているのか、その実態をざっと概観してみたい。 (1)LCP開始の決定 家族や介護者が患者のところへ行ってみると、なんらの事前説明もなしに治療が劇的に変更されていた、という体験談を調査委員会は繰り返し耳にした。もはや臨床的治療も緩和ケアもなく、患者は不必要に、あるいは過剰に鎮静されているように見えたという。…(中略)…それらの家族は、比較的経験の浅い臨床医の前夜の決定で、この患者は『パスウェイ適用になりました』と告げられたという。(1.41 22頁) 数日以内の死を正確に予測する方法はないだけに、LCPの開始の決定に際しては家族とのコミュニケーションが大切になる。しかし、あまりにも多くの場合に家族や介護者はLCPを始める意思決定に参加を求められていない。家族や介護者に何の説明もなく、時にはLCPのパンフレットだけを手渡したり、患者が死に瀕している事実すら知らせることもなしにLCPが開始されている。夜間や週末に研修医など経験の浅い医師が独断で決定しているケースも少なくない。 またLCPはいったん適用した後も3日ごとにチームが患者の状態を再アセスメントするよう求めているが、LCPが機械的な手順書と化していると、患者の症状に改善の兆しがあっても十分な注意が払われていない可能性がある。 (2)コミュニケーション 中には、家族と介護者が患者の受ける治療について決めるのは自分たちだと誤って考えているケースや、臨床医が「最善の利益」アセスメントに家族と介護者に同意を求めたり相談すべき場面で、そうしないケースもあった。(1.44コラム 22頁) LCPを巡る最近の論争と不満の多くは、臨床スタッフと家族と介護者間のコミュニケーションがしっかり取れていれば十分に防ぐことのできた問題によるものと思われる。(1.46 23頁) さらに案じられることとして、調査委員会は心ない言葉やひどい表現が使われた事例を耳にした。通りすがりの医師や看護師から「ところで、Xさんは、まだ生きてます?」あるいは同様の意味のことを言われたという話が数例あった。どうしたらこういう対応が適切と言えるのか理解しにくい。(1.49 24-25頁) 患者や家族や介護者とのコミュニケーションの重要性については、複数の項目に渡って繰り返し指摘されている。 報告書は、各種学会や医療行政に関連する機関に対して医療職の意識改革、コミュニケーション・スキルを含めた力量アップに向けた研修や教育の見直しを求めると同時に、病院には患者ごとに担当者を決めて説明責任を果たすことや、意思決定プロセスを患者や家族と共有するためのシステムを構築することなどを提言している。また患者や家族と落ち着いてコミュニケーションを図り、患者の死後の家族のグリーフケアまでを見通して患者と家族をきちんと支えるための環境整備の必要性にも触れている。 さらに家族や介護者が一貫性のある意見を持つためには、死を生きていることの一部と捉え、率直な国民的議論を喚起することの必要も指摘されている。 (3)栄養と水分 病院職員が家族や介護者に対して、患者にLCPを適用することが決まったので、そのため『栄養と水分は中止しました』と告げた、という事例を調査委員会は数多く耳にした。調査委員会は栄養と水分を「中止する」という概念に問題があると感じている。終末期に至るとたいていは食べ物や飲み物への欲求が低下するため、差し出されたものを患者が拒むことはあるだろう。しかし、食べ物と飲み物を拒否するのは患者がするべき決定であり、臨床スタッフのするべき決定ではない。寄せられた少数の体験談からは、時として死を早める目的で水分が引き上げられていることが疑われる。(1.58 27頁) 口が渇くだけのドライマウスなら口腔ケアをしっかりすれば十分だが、のどが渇いている患者に一杯の飲み物まで拒むのは患者を苦しめ、非人間的である。(1.62コラム 28頁) LCPは口からの摂取が可能な限りは、とろみをつけるなど可能な形態で水分を口から摂るように患者を支援することを基本としている。ホスピスと在宅ケアではその努力が払われている一方、病院ではLCPの提言が守られておらず、水分補給が不適切であるケースが多い。例えば、しっかりしたリスク対利益の検討もないまま、水分や食べ物を気管に飲みこんでしまう誤嚥リスクを回避しようと口からの摂取をやめてしまっている。経管栄養については既存のガイドラインもあるが、経口での摂取についてのガイドラインも必要だ。 (4)鎮静と鎮痛 LCPでは患者への投薬内容については4時間おきに臨床的にアセスメントするよう推奨しているが、LCPの開始とはそのアセスメントをやめてしまうことと同義のようだった、と多くの家族が共通して感じている。そうなった時のLCPとは、何の裏づけもなく説明もないままに、次は栄養と水分の停止、そして強力な麻薬系鎮痛剤と鎮静剤の継続投与と、あたかもステップ化した手順や項目チェック作業でしかないかのように感じられた。(1.67コラム 29頁) 調査では、あまりにも多くの人が、別れた時には患者は穏やかで状態が落ち着き、会話も可能だったのに、わずかな時間の後に、あるいは医師や看護師が来室した後に、戻ってみたらシリンジポンプがセットされていて、大切な人と二度とコミュニケーションが取れなかった、と語った。(1.69 29頁) 病院では、モルヒネが適切ではない場合や鎮痛が必要でない場合にまで、多くの患者がシリンジポンプでモルヒネを投与されているように思われる。これは臨床的に許されることではない。(1.72 30頁) 脱水から不穏になった患者は水分補給で改善が見られるが、不穏の原因が脱水だと分からず鎮静で対応してしまうと、脱水がさらに進む悪循環になってしまう。もっと緩和ケアの専門家の関与が必要であり、また終末期の薬の使い方については、水分補給のやり方と同様、さらなる研究が必要となる。 (5)DNR(蘇生無用)指定 調査委員会が設定した家族と介護者からの聞き取りの場では、心肺蘇生無用指定に同意すると、それでLCPの開始にも同意したことになると臨床スタッフは捉えていた、と多くの人が語った。これは、まったく不適切である。(1.81コラム 32頁) 患者の状態によって心肺蘇生が有効かどうかの判断は最終的には責任者である臨床医が決定すべきことではあるにせよ、望ましい臨床のあり方(ベスト・プラクティス)としては、患者自身の望みを考慮に入れ、患者と/または家族や介護者を最終決定に至るまでの検討に加えるのが望ましい。 患者本人や家族や介護者には決定の理由が説明されて当たり前であり、その説明について質問したり、説明の内容を理解したり受け止める時間が与えられて然り。また、仮に同時に話題に出たとしても、緩和ケアや終末期医療と心肺蘇生とは別の問題であり、そのことは患者にも家族と介護者にも明確に伝え、別々の問題として記録しなければならない。 (6)金銭的インセンティブ 金銭的なインセンティブと死にゆく人のケアとがどのような形であれ繋がることには、きわめて大きな問題がある。…(中略)…調査委員会は、LCPを実施した患者ごとに金銭支払いがされたり、それに類するアプローチは停止すべきだと提言する。……(以下略)(1.91 34頁) ベスト・プラクティスを推奨するシステムの一環として、地域によっては患者にLCPが適用された割合に応じて金銭支払い制度が設けられている。このことについて報告書は、意図的に患者の死を早めているとの疑念を招いただけでなく、本来は常に繊細で専門的な臨床判断が行われるべきところで「項目チェック」作業的なアプローチが促進されてしまった可能性があると指摘している。 (7)より広範な問題 このたびの調査の過程において、死にゆく高齢者のケアが必ずしも本来あるべきものとなっていないことを強く示唆する多大なエビデンスが家族と介護者から寄せられたことに、調査委員会は驚かされた。厳密に見極めることは不可能だが、高齢者差別が起こっているのではないかとすら調査委員会は考えている。(2.21 39頁) 特に懸念されるのは認知症患者、高齢者、そして知的障害のある人々といった弱者でのLCPの利用である。私の意見では、もしもそういう人たちが死に瀕しているとしたら、LCPはまさに用いるべき正しいツールである。しかし、可逆的でありうる病状でパターナリズムによって誤った判断がされてしまう可能性があるのも、やはりこれらの患者であろう。その判断自体はLCPとは無関係で、実際のところLCPの基準に反しているが。(2.20添付 上級医師から寄せられた声 39頁) LCPそのものについても、導入されて以来10年間の有効性が検証されていないことや、内容の不備がいくつか指摘されてはいるが、報告書はLCPそのものの欠陥というよりも、それを適用する医療職の意識や姿勢の問題と捉えて、その問題点を具体的に検証している。 LCPについては今後半年から1年間は使用せず、個別の終末期ケアプランで代用するよう提言しているが、その背景にあるのは、そもそも死にゆく患者のケアには包括的なアプローチではなく、あくまでも個々の患者の個別のニーズに応じて運用されるパーソン・センターの個別ケアプランで対応すべきだとの見方である。 調査で明らかになったのは「医療職の間にある閉鎖性、思いやりの欠落、死にゆく人をケアするスキルと力量の改善の必要、患者や家族や介護者を第一におき尊厳と敬意を持ってケアする姿勢の必要」(3.10 48頁)だ。そして、コトは単なるLCPの運用問題を越えているとして、関連機関や各種学会に対して教育や研修の見直しを提言。そのためには、緩和ケア理念のガイダンスだけではなく、疾病群ごとに技術的なガイダンスが必要であるなど、細かく具体的な提言を多数行っている。また、政府に対して研究費を含めた予算の増額や人的資源の充実を含め、終末期ケア・システム全体の抜本的な見直しを勧告している。 「過剰医療」でも「余計なことは一切せず、さっさと死なせる」でもなく 私は現場医師らがLCPの適用実態についてメディアに告発の手紙を書いた2009年から、折に触れてブログで拾いながら、この問題を「無益な治療」論のひとつの顕れとして捉えてきた。報告書の中に「母のカルテには、まるで医療チームが母を死なせる決定をしたことをそれで正当化するかのように、大きな文字で『無益』と書かれていました」(1.50に添付 25頁)という家族の声があるのは、きわめて象徴的だと思う。 「無益な治療」論とは、もともとは「もう助けることのできない患者を甲斐のない治療で無駄に苦しめるのはやめよう」と、無益な過剰医療への反省として始まった議論である。ところが、議論が繰り返されていくうちに少しずつ変質変容し、今では一方的な治療の差し控えや中止の決定権を医療サイドに認める論拠として機能し始めているように見える。 最初は臨死期での無益な過剰医療への反省に立って作られたLCPも、広く普及していくうちに、少なくとも一部の医療現場で本来の理念から離れて形骸化し、患者や家族をなおざりにして医療サイドがすべてを一方的に決め、機械的に進める死への手順と化していった。このプロセスは、「無益な治療」論の変容変質に重なって見える。調査に寄せられた別の声が、そのことを鋭く指摘している。 終末期の患者ケアを改善する手段として作られたものが、今では医療職が治療は続行に値しないと決めた時に、生きる権利を引き上げる方法として利用されているように思われる。(1.83に添付 32頁) 「無益な治療」論について、私が感じてきた大きな懸念のひとつに、本来は特定の患者への特定の治療を巡って、患者の固有の病状とニーズに応じて常に具体的に個別に検討されるべき「無益」性の判断が、こうした議論の繰り返しによって徐々に抽象化され、いつのまにか障害像や年齢によって包括的に一律の線引きをする「無益」論が紛れ込んでいるのではないか、という疑問がある。それは、拙著『死の自己決定権のゆくえ 尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植』や著者インタビューで指摘したように、「どうせ高齢者」「どうせ終末期」「どうせ認知症患者」「どうせ重症障害者」と暗黙のうちに線引きをして、そこから先は丁寧にケアしようとする興味関心をさっさと引っ込めてしまう「無関心」のことだ。 調査委員会の報告書が炙り出しているのは、まさにそうした「どうせ高齢者」意識と、その先に繋がる「無関心」が英国の医療現場に広がっている実態といえるのではないだろうか。そして、その無関心は、かつて志の高い医療職の心を痛め、彼らにLCPを作らせた過剰医療の背景に潜んでいたものでもある。 私には、かつての「患者を無益に苦しめる終末期の過剰医療」も「幇助死パスウェイになっている」と批判される現在のLCPの機械的適用実態も、同じ1枚のコインの表裏に過ぎないように思える。機械的に生かされたまま無関心に放置されることに尊厳がないのと同様に、問答無用で「生きる権利を引き上げ」られて機械的に死なされることにも尊厳などありはしない。患者と家族の望みだって、そのどちらでもないはずだ。 問題は、コインの裏や表に顕れている現象としての「過剰医療」にあるのでも、LCPという特定のパスにあるのでもなく、まして鎮静や鎮痛や胃ろうを含む経管栄養などといった特定の医療技術にあるのでもない。コインそのものに本当の問題があるのだ。だからこそ調査委員会は、コトは単にLCPの問題に留まらず、関連機関や国を挙げて終末期医療の抜本的な改革に取り組む必要があると指摘し、必要な改善を数多く具体的に提言した。医学界、医療関連の行政・監督機関や国に対して、コインの正体と正面から向き合えと言っているのだと思う。 現在、日本では終末期の過剰医療への批判が繰り返されている。そして、その批判は「いかに終末期医療を受けずに死ぬか・死なせるか」という議論に短絡し、さらに尊厳死の法制化に向かう議論へとなだれ込んでいこうとしているように見える。しかし本当に議論すべきは「いかにして終末期医療を受けずに死ぬか・死なせるか」ではなく、「いかに終末期医療を改善するか」であり「いかにすれば個々の患者の個別性に応じて、終末期を苦しくないものにできるか」の具体的で詳細な検証のはずだ。 英国のLCP調査委員会が実施した調査の手法、寄せられたエビデンスとの向き合い方、細かく具体的な問題分析とそれに基づく提言の数々などがまとめらたこの報告書は、私たちにとっても、尊厳死法制化を拙速に議論する前に、まず何に目を向けるべきか、そして何を考え議論するべきかについて、示唆に富んでいるように思う。 死の自己決定権のゆくえ: 尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植 著者/訳者:児玉 真美 出版社:大月書店( 2013-08-23 ) 定価:¥ 1,890 Amazon価格:¥ 1,890 単行本 ( 229 ページ ) ISBN-10 : 4272360698 ISBN-13 : 9784272360697 BLOGOS 2014年1月10日 |

|

|

【鼎談】がん治療医が今日からできる 診断時からの緩和ケアとは |

|

| 濱 卓至氏(大阪府立病院機構大阪府立 成人病センター心療・緩和科副部長 兼緩和ケアチーム専従医)=司会 加藤 雅志氏(国立がん研究センターがん対策 情報センターがん医療支援研究部長) 木澤 義之氏(神戸大学大学院医学研究科内科系講座 先端緩和医療学分野特命教授) 2012年6月に見直された「がん対策推進基本計画」において,「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が重点事項に位置付けられた。これを受け,日本緩和医療学会はがん治療医が今日からできる「診断時からの緩和ケア」として,「5つのアクション」を提示した(表)。本鼎談では,この5つのアクションをがん治療の現場で実現するために必要な視点,現場での問題点と解決策について議論していただいた。

濱 緩和ケア普及啓発事業・オレンジバルーンプロジェクトの一環として,2013年10月6日,「がん治療医が今日からできる診断時からの緩和ケア」というシンポジウム(平成25年度厚生労働省委託事業)が行われました。そこでは,具体的に5つのアクションが提示されています。 本日は,緩和ケアの継続教育プログラムPEACEプロジェクト(註)の企画・開発に携わっていらっしゃる木澤先生,国立がん研究センターでがん患者さんや家族の支援に取り組みつつ,がん対策への提言を行っておられる加藤先生に,この5つのアクションについてお話しいただきます。 (1)患者・家族の心情への配慮とコミュニケーション 加藤 今回,「がんと診断された時から」と開始の時期が明確に表現された背景には,緩和ケアは終末期からではなく,がんの告知時から始まることを明示したかったのだと私は考えています。がん告知のされ方で,患者さんのその後の治療に取り組む姿勢や医療者との関係が変わってきます。がん治療医の方々には,がん告知が目の前の患者さんにどのような影響を与えるか,患者さんの心情に配慮していくことが求められています。その上で基本的な緩和ケアがなされるべきだと思います。 木澤 医学部教育では,OSCEで医療面接の実習はしますが,患者さんの心情にまで踏み込めていないのが現実です。PEACEでは受講者に患者体験もしてもらいますが,それが非常に新鮮という印象を受ける方が多いのです。 実際に悪い知らせを伝えることや心理反応としての防衛機制(コーピング)などについては,卒後教育でも取り上げられることはほとんどないですからね。誠実に話すということと,患者さんの心情に配慮することを両立させなければいけないのに,どうしていいかわからない。だから,医師自身もつらい思いをすることがあると思います。 加藤 知っていればできる基本的なことが,知らないためにできていないというケースが多くあります。患者さんによっては,事実を否認したり,怒りを表出したりすることで,心理的な危機的状況のなかで精神状態を維持している方もいます。しかし,否認とか怒りへの対応の基本を知らないがん治療医は多いと思います。 そのような患者さんへの対応には,一定の知識やスキルが必要だと認識し,対処法を学ぶことができればよいのですが,基礎教育以降,そういうことを考える機会がない。医師になると,自分のコミュニケーションについて振り返る機会がほとんどないのが現状だと思います。 濱 私は,外科医の立場で告知をする機会は多々ありました。患者さんから,どこまで具体的に病状を知りたいかを聞いた上でお話をしますが,そういったやり取りについて,トレーニングを受けたことがある外科医は極めて少ないと思います。若い時に先輩医師のやり方を見て,自己流で確立していく医師が多いのではないでしょうか。 加藤 中堅以上の医師になって,患者さんとのコミュニケーションに問題があると気付いても,どのように解決すればよいのかわからない。また,コミュニケーションの仕方を評価されることを,時には人格を評価されるように受けとめる方もいるので,他者が指摘し教育するのも難しいものです。 木澤 だからこそ,最初の刷り込みが重要になります。学生・研修医の時から正しい方法論を身につけておかないと,後で修正するのは非常に難しい。それから,医師が忙し過ぎることも問題です。日常診療以外で時間を取ることが難しいから,漫然と「このままではまずい」と思っていても,研修はおろか,ほかのスタッフからアドバイスを受ける機会すら持てていません。 濱 まずは,時間をつくることですね。 加藤 がんの告知など「悪い知らせ」を伝えなければいけない患者さんに対しては,時間を確保して診察し,告知後の患者さんの心情に配慮すること。必要に応じて看護師などにも同席してもらい,患者さんのフォローをしていくこと。時には,同席した看護師などから自分の告知の仕方などのコミュニケーションについて,フィードバックをもらうことが重要だと思います。 (2)適切な情報提供と意思決定支援 濱 「適切な情報提供」とは,具体的にどのようなことでしょうか。 加藤 意思決定支援を考えるのであれば,患者さんが判断するために必要な情報を提供することが求められます。医学的な情報だけではなく,生活面を含めた情報,例えば,「今後,こういう治療をしていくのであれば,生活上このような影響が出てきます」というような情報の提供が必要です。それは,主治医からだけではなく,ほかのメディカルスタッフからも提供されるべきでしょう。そして,情報提供は一方的でなく,患者さんが必要としている情報が何かを尋ね確認しながら行われるべきです。患者さんが何を大事にしているのか,どういうことを気にしているのかを聞きながら,困っていることに対して必要な情報を提供していくことが求められています。 木澤 最近思うのは,医師・患者間に,いわゆる「馴れ合い」が相当あるということです。日本の医師・患者関係は,欧米よりもずっと深いと思います。患者さんのことをよく知っているし,お互いを思い合っている。だからこそ,相手にとってつらいことを言えないし,患者さんもつらいとは言わない。「本当はこうなのに,この人(担当患者/主治医)には言えない」という関係になってしまう。だからこそ,第三者が入って意思決定支援をしないといけない。その役割は,いま厚労省が進めているように,看護師がしてくれるといいのかなと思います。 加藤 そうですね。患者さんの意思決定支援において中心的な役割を果たすのは主治医ですが,患者さんのなかには「本当は治療をやめたい」という本音が主治医の前では言えない人もいます。けれども,そういう気持ちを第三者に話し,それを主治医に伝えてもらうことはできる。「○○さんはなかなか本音を言えていないけれども,こういうふうに考えているようなので,今度はそういう切り口でお話を聞いてみてもらえないでしょうか」というようにです。 濱 なるほど。主治医だけで抱え込まないことが肝要ですね。 加藤 はい。患者さんが大事にしていることを尋ね,ほかのスタッフからの情報も参考に,今後のことを話し合うことを心掛けてもらえたらと思います。 (3)苦痛のスクリーニングと適切な症状マネージメント(基本的緩和ケア) 木澤 苦痛のスクリーニングを実施する際,対象と方法をある程度決める必要があります。ただ,少なくともがん患者さんであれば,何らかの苦痛を持っていることが多いので,全員を対象に入院時にスクリーニングをするのがいいかもしれないですね。 加藤 そうですね。ただし,スクリーニングをするからには,その後の対応も考えておかなければいけません。例えば体温・血圧等のバイタルサインにおいては,39度の発熱時には,主治医に報告して何らかの対応をするのが当たり前です。そういう流れを,痛みに対してもある程度できるような環境を整える必要があります。 木澤 もう1つは,症状マネージメントですね。 濱 主治医は症状マネージメントのなかで,化学療法の副作用への対応,いわゆる支持療法を丁寧に行っていると思います。緩和ケアというと終末期を想像しがちですが,支持療法自体が治療中からの緩和ケアなのだということを理解していただく必要があります。 木澤 大切なのは,患者さんにつらくないかを尋ねることですね。それも,最初に1回聞くだけではなく,毎日尋ねるというのが重要です。 加藤 患者さんに話してもらい,それに対して最善の方法を考える。 木澤 どう対処すればいいかわからなかったら,次の「(4)専門的緩和ケア」を利用するのも1つの方法です。 (4)専門的緩和ケアの利用 濱 これは,緩和ケアチーム・外来・病棟のすべてにおける,専門的緩和ケアということでしょうか。 加藤 場合によっては,院外の専門家も含めた話になります。2006年から,がん診療連携拠点病院に緩和ケアチームを配置することが必須要件となり,一般病棟でも緩和ケアの提供が求められました。拠点病院に緩和ケアチームを置くことによって,その地域のスキルアップが見込まれましたが,実際には難しい側面があったのも現実です。 木澤 地域リソースをうまく使えるようにする必要があります。さらには,病院の枠を超えて相談できるような枠組みをつくることでしょうか。 加藤 そうせざるを得ないと思います。「専門的な緩和ケアの利用」という視点からすると,いままでは院内の専門家にいかにスムーズにアクセスしていくのかという話題が多かったのですが,院内に必ずしも専門家がいるわけではない。新たながん診療連携拠点病院制度では,今後,地域連携をより強固にしていく方向性が示されていますが,すぐに整備できるものではありません。現時点では,個人レベルで相談できる相手をつくっておくことが重要です。 濱 がん治療医個人が,ですね。 加藤 そうです。よりよい医療を提供していくためには,「痛みについては院外のあの先生に聞けばいい」というように,インフォーマルなネットワークをつくることが,今のがん治療医には求められているのかもしれません。 (5)患者・家族のニードに応じた治療・療養の場の選択 濱 最後は,「患者・家族のニードに応じた治療・療養の場の選択」。(2)の意思決定支援と関連する項目ですが,5つ目の項目として独立させた理由は何でしょうか。 加藤 意思決定支援ができていることが前提ですが,実際の療養環境の調整となると,在宅医や訪問看護のスタッフと調整をしたり,転院の場合は転院先の病院と調整をしたりと,自施設内で完結しない話になります。意識して適切な時期に準備を開始していく必要があるため,独立した項目に位置付けたと解釈しています。 木澤 患者さんのなかには,先ほども述べたように「否認」の防衛機制から,「将来のことはその時に考えればいい」と言う方もいらっしゃいます。一方,退院後の生活に明確なイメージを持っている患者さんもいらっしゃるので,そのニードに合わせた療養の場の調整が必要です。大都市圏では,数か月前から調整しないと,望んだ場での療養は難しいとも言われており,なるべく早い段階から考えることが大切です。 加藤 療養環境の調整には想像力が必要です。どんなことが起こり得るか,いろいろなパターンを想定して準備しなければいけません。主治医は,看護師などのスタッフの意見も聞きながら患者さんの生活面に配慮し,患者さんの意向に沿った療養ができるように環境を調整していく司令塔的な役割が期待されています。 濱 「がんと診断された時からの緩和ケア」を実践するに当たって,がん治療医が意識しておくとよいことは何でしょうか。 加藤 やはり,患者さんが悩んでいることやつらいと思っていることに向き合っているという姿勢を示していくことだと思います。まずは,苦しいこと・悩んでいることを聞き,さらには,患者さんが大事にしたいこと,どう過ごしていきたいのか,それらを聞いた上で,可能な限り実現できるように調整していくことです。 木澤 そうですね。「診断時からの緩和ケア」といいますが,特別に何をするかというよりも,患者さん・家族がつらいと思っていることを診断時からキャッチすることが大切です。それに対し他職種の協力を得て,症状緩和や意思決定支援を早めに進めていけたらいいのではないかと思います。 濱 今回の「5つのアクション」を通じて,今後は診断時からの緩和ケアが普及することを願います。本日は,ありがとうございました。 註:「症状の評価とマネージメントを中心とした緩和ケアのための医師の継続教育プログラム」(図)。日本緩和医療学会と日本サイコオンコロジー学会が協力して開発した,基本的緩和ケアを習得するための教育プログラムである。PEACEプロジェクトが支援する「緩和ケア研修会」は,全国各地の医療機関や団体などによって開催され,参加者は基本的な緩和ケアを学ぶことができる。2008年度から本格的に開催され,2013年10月時点で開催回数は2258回を数え,修了者は全国で4万98名となった。 図 PEACEプロジェクトの概要  この鼎談は,平成25年度厚生労働省委託事業の一環として実施されたものです。 濱卓至氏 1996年和歌山県立医大卒。2001年同大大学院医学研究科修了。国立病院機構大阪南医療センター外科(緩和医療)医長兼緩和ケア推進室長を経て,11年より大阪府立病院機構大阪府立成人病センター心療・緩和科勤務。12年より現職。大阪府がん診療連携協議会緩和ケア部会長。日本緩和医療学会理事,緩和ケア普及啓発WPG員長。 加藤雅志氏 1999年慶大医学部卒。2006年より厚労省がん対策推進室に勤務。がん対策基本法の成立,がん対策推進基本計画の策定等にかかわる。09年より現職。中央病院相談支援室長と精神腫瘍科を併任。日本緩和医療学会理事,委託事業委員会委員長。日本サイコオンコロジー学会理事。 木澤義之氏 1991年筑波大医学専門学群卒。筑波メディカルセンター病院総合診療科長,筑波大医学医療系臨床医学域講師を経て2013年より現職。がん対策推進基本計画当初より,PEACE(図)の開発・実施に携わる。日本緩和医療学会副理事長,教育・研修委員会委員長。 週刊医学界新聞 第3060号 2014年1月20日 |

|

| リビングウィル6割超賛成 | |

| 終末期医療への意思を、伝えられない状態になる前にあらかじめ書面で明らかにしておく「リビングウィル(LW)」について、県民の7割以上が「知らなかった」とする一方、意味を伝えたうえで賛否を尋ねたところ、6割以上が「賛成する」という結果になったことが、県の調査でわかった。担当者は「本人の望まない治療を受けない選択肢があることを、広く知らせる必要がある」としている。 調査は昨年6月、20歳以上を対象とした「第3次おかやま夢づくりプランに係る県民満足度調査」の「終末期医療編」として、アンケートを行い、1405人から回答を得た。 LWについて「言葉とその意味を知っていたか」との設問では、71・1%が「知らなかった」と回答。「(言葉は)聞いたことはあるが、意味は知らなかった」は13・4%で、「知っていた」は12・7%にとどまった。 LWの意味を伝え、賛否を問うと「賛成する」が62%に上った。また、18・5%が「賛成するが、書面にまでする必要はない」とした。この回答は20歳代を除き、年代が上がるほど割合が高かった。一方、「賛成できない」は2・4%で、14%は「わからない」とした。 「余命6か月程度か、それ以下と告げられた場合、延命医療を望むか」との問いには、「どちらかというと―」を含めて「望まない」が75・5%で、60歳代以上では80%を超えた。「望む」はわずか6・3%だった。 「余命宣告があった場合、療養生活はどこで送りたいか」については、「最期まで自宅」は11・7%だったが、自宅で療養し、必要になれば「緩和ケア病棟に入院」「今まで通った医療機関に入院」を合わせると46・4%を占め、全回答者の6割近くが“自宅派”となった。 県では今年度、在宅医療を普及させるため、地域で医療・介護分野の事業者の連携や整備を目指す「在宅医療連携拠点事業」が始まった。来年度は同事業で、LWの書面表示についても普及啓発に乗り出す予定で、県医療推進課の土橋酉紀(ゆうき)主任は「調査結果を分析し、延命医療や地域での『みとり』のあり方に反映させたい」と話している。 ◇みとりや終末期医療について考えるセミナーが2月11日午後1時30分から、岡山市北区下石井のピュアリティまきびで開かれる。土橋主任のアンケート報告のほか、日本臨床倫理学会の箕岡真子・総務担当理事らの講演がある。無料で定員200人。問い合わせは、県臓器バンク(086・226・0181)。 m3.com 2014年1月23日 |

|

| 妊婦の生命維持装置を外す | |

| 米テキサス州フォートワースのジョン・ピーター・スミス(JPS)病院は1月26日、州裁判所の命令に従い脳死状態の妊婦の生命維持装置を外したことを明らかにした。これにより、終末期医療と胎児の権利をめぐる論争を巻き起こした訴訟が終結した。 JPS病院によると、妊婦のマリース・ムニョスさんの生命維持装置は26日午前11時30分に外された。遺体はその後、遺族に引き渡された。 マリースさんには昨年11月に血栓とみられる症状で倒れた。当時妊娠14週だったマリースさんは病院に搬送され、その直後に脳死と宣告された。しかし、JPS病院は、マリースさんの夫であるエリック・ムニョスさんの意思に反してマリースさんを生命維持装置につないだままにし、テキサス州法をめぐるJPS病院の解釈を理由に挙げた。病院が妊婦から生命維持装置を外してはならないとの解釈だ。 エリックさんの弁護人は声明で、遺族が「これで、マリース・ムニョスの体を休ませる厳粛な埋葬作業を進め、苦しみ続けていたマリースの死を悼むことができる」とし、「マリース・ムニョスの冥福を祈るとともに、遺族が耐え難いほど長くつらい旅を完了することを望む」と述べた。 マリースさんは胎児の権利をめぐる論争の火種となった。生命維持装置を外すのを拒否した病院を相手取り、夫のエリックさんが訴訟を起こしたからだ。エリックさんはテキサス州法が機能上脳死とされる人への適用を意図したものではないと主張し、妻の意向に沿おうとしているのだと説明した。エリックさんによれば、マリースさんはかつて、「人工的な生命維持措置」を受けたくないとの意思を示していた。 JPS病院と中絶に反対する団体は、これに異議を唱(とな)え、州法には胎児の生命を保護する意図があると主張した。しかし、テキサス州の判事は24日、同法が脳死の人に適用されないとの判断を示し、病院に27日午後までに生命維持装置を外すよう命じた。 エリックさんの弁護人は、胎児が異常を示しており、生存能力がないと主張した。 JPS病院の広報担当者は26日に声明を出し、裁判所の命令に従って生命維持装置を外すことを明らかにした上で、病院を運営するJPSヘルス・ネットワークは「州法の要求だとわれわれが考えていたことに従ってきた」とし、「JPSの役割は法に異議を唱えることではなく、従うことにある、とJPSはこれまで主張している」と述べた。 複数の法律専門家がエリックさんの見解を支持すると述べているが、一部の活動団体と議員が病院側に付き、判決への不満を表明している。 反中絶団体「Texas Right to Life(テキサス生きる権利)」は判決後、「残念ながら、胎児の利益ないし幸福を代弁する人は誰もいなかった」という声明を出した。 ウォール・ストリート・ジャーナル 2014年 1月 27日 |

|

| 脳死の妊婦、男児を出産 カナダ、生命維持装置使い | |

| 妊娠中に脳出血を起こして脳死状態となったカナダの女性がこのほど、帝王切開で男児を出産した。女性は胎児が生存可能になるまでの間、生命維持装置につながれていたが、出産の翌日に外され、死去した。CBCテレビなどが報じた。 女性は西部ビクトリアのロビン・ベンソンさん(32)。昨年12月に頭痛を訴えた後、大量の脳出血が見つかり、脳死状態となった。当時妊娠約5カ月だった。今月8日に病院で出産した。 男児はアイバー君と名付けられた。IT企業に勤める夫のディランさん(32)は交流サイト「フェイスブック」上で「残念なことに、これまでに会った中で最も強く、素晴らしい女性に別れを告げなければならなかった」と悲しむ一方、「アイバーは最もかわいくて大切な人」と投稿した。 米南部テキサス州では、脳死状態となった妊婦の生命維持装置を外すよう求める家族が病院を提訴し、州裁判所の判決に基づいて今年1月下旬に維持装置が外され、妊婦と胎児が死去している。 m3.com 2014年2月13日 |

|

| 子供の安楽死認める法可決 ベルギー、近く施行 | |

| ベルギー下院本会議は2月13日、医師による安楽死を未成年の患者についても認める法案を賛成多数で可決した。既に上院でも可決されており、近く国王の署名を経て施行される。 隣国オランダは既に12歳以上の未成年にも親の同意があれば安楽死を認めている。ベルギーの法律は年齢制限がない点で世界初だが、本人が自身の決断や安楽死の意味について理解できることを条件としている。 ベルギーは成人(18歳以上)の安楽死を2002年に合法化。成人の場合は精神的な苦痛も理由として認めているが、未成年については肉体的な苦痛があり、死期が間もない患者に制限した。親の同意も必要とする。 ベルギー紙によると、オランダでの未成年の安楽死は実施例があまり多くはなく、ベルギーでも行われる件数は少ないとみられている。 法案は、末期がんなどで治る見込みがなく闘病する子供の苦痛に直面する家族や医療関係者の声をくんだとする議員らが提出。同国紙が昨年10月に報じた世論調査結果では約75%が賛成だった。 一方、宗教関係者が反対の声を上げたほか、一部の医師らも緩和ケアで子供の苦痛は解消できるとして法は不必要だとの意見を表明した。 m3.com 2014年2月14日 |

|

| 緊急時には赤色灯 在宅患者往診「ホスピスカー」奔走 | |

| 末期がんなどの在宅患者の往診で緊急時に素早く駆けつけられるよう、赤色回転灯とサイレンを使って走行できる「ホスピスカー」を、神戸市北区の診療所が兵庫県内で初めて導入した。自宅で最期を迎えたいという患者の意思を尊重し、救急搬送でかえって症状が悪化する事態も防ぐ。患者の痛みの早期緩和や家族の不安解消につながっている。 ホスピスカーは救急車や、医師が初期診療をしながら患者を搬送するドクターカーなどと同じ緊急自動車。2009年に道路交通法施行令の改正で認められた。各都道府県公安委員会から指定を受け、栃木、福岡県などで導入例があるという。 今回導入したのは神戸市北区北五葉1、しんじょう医院。新城拓也院長(42)は以前、同市の病院で緩和ケア病棟(ホスピス)に勤務していたが、東日本大震災の被災地での医療支援を機に「暮らしを含め患者を丸ごとみる医療をしたい」と、往診中心の診療所を12年8月に開設した。 24時間態勢で緊急時の往診に対応してきたが、渋滞で予想以上に時間がかかることもあり、ホスピスカーの指定を申請。昨年12月に指定を受けた。緊急時には、普段の往診車に「緊急往診車」とステッカーを張り、着脱式の赤色灯をともし、サイレンを鳴らして走行する。 実際、患者が尿を出すための管(カテーテル)の調子が悪くなって苦しんでいた際、往診に活用したところ、家族から「早く来てもらえて良かった」と喜ばれたという。新城院長は「緊急時、患者や家族はわずかな時間も待てない。ホスピスカーを十分活用したい」と話している。 m3.com 2014年2月18日 |

|

|

「末期でも在宅」に慎重 がんで3割 協会けんぽ栃木意識調査 |

|

| 協会けんぽ栃木支部が加入者である県内中小企業の会社員らを対象に実施した意識調査で、「病気が末期になり衰弱した時でも、自宅で過ごしたい」と回答したのは、がんの場合で29%、認知症で約10%に止まっていたことが4日、分かった。「病院から在宅へ」の流れが強まる中でも、病状が深刻化すると、医療機関などに頼る傾向が強まることが浮き彫りになった。 調査は情報発信活動の一環で2013年12月〜14年1月に実施。加入事業所のうち、比較的規模の大きい約1400事業所に依頼し、約54%から回収。回答者は10歳代後半〜70歳代の約2100人。 終末期を過ごしたい場所について、自らの状況によって判断が分かれた。「末期がんと診断され少し疲れやすいが、食事を取れ、意識や判断力が保たれている状態」で「自宅」を選択したのは約82%。しかし、病状が進行すると、自宅の割合は大きく下がり、「医療機関」が約56%、「介護施設」が約15%となった。 認知症でも「食事やトイレに手助けが必要な状態」では、介護施設が約68%、医療機関が約21%に上った。こうした傾向は、本人の不安や家族の介護負担などを考えた結果とみられる。 m3.com 2014年3月6日 |

|

| 緩和ケア、申し出なかった後悔 | |

| 派遣社員 遠藤理恵(神奈川県 40) 1年7カ月の闘病の末、昨夏に夫をがんで亡くしました。 「緩和ケア 早期から利用して」(3月4日)を拝読し、大変後悔しています。病院に緩和ケアチームがあることは知っていましたが、具体的にどうすればよいか分かりませんでした。体の痛みを訴えれば、主治医からチームを紹介してくれるものだと私たちは誤解していました。 身体が動くうちから緩和ケアを受けていれば、夫の痛み、苦しみ、悩みを少しでも和らげられたのではないかと悔いています。 患者側から積極的に働きかけなければ、よい治療が受けられないことも実感しました。最期に苦しい思いをさせてしまった夫に謝りたい。もっと何かできたのではないか。そう思って毎日を過ごしています。 m3.com 2014年3月9日 |

|

| 悲しみや死の不安、寄り添う臨床宗教師 関西に支部設置 | |

| 被災地や終末医療の現場で、宗教者の立場で心のケアを担う「臨床宗教師」。3年前の東日本大震災を機に、東北大にできた養成講座で学んだ関西の宗教者らが1月、関西支部をつくった。悲しみや死の不安に寄り添う宗教者の輪を広げようとしている。 臨床宗教師は震災後、仙台市を拠点に被災者の声を聞く「心の相談室」室長だった医師の故・岡部健さんが提唱した。公的な資格ではなく、布教を目的とせずに、親しい人を亡くした人や末期がん患者らの心のケアを担う。 東北大の養成講座は2012年に始まり、これまで全国の僧侶や神職、キリスト教徒、イスラム教徒ら50人以上が受講。専門家による講義や被災地行脚、仮設住宅住民の話を聴く「傾聴」、新潟県長岡市の緩和ケア病棟などでの実習を行ってきた。 支部を設立したのは、真宗大谷派僧侶でNPO法人ビハーラ21(大阪市平野区)の三浦紀夫理事(48)と、大阪、京都、兵庫、奈良の30〜40代の僧侶3人や神職1人、キリスト教徒1人の計6人。受講後、地元の福祉施設や緩和ケア病棟などで入所者や家族の悩みや不安を聞いてきたが、「学んだ知識や経験を広げよう」と毎月1回、ビハーラ21の施設で勉強会を開き、活動の報告を始めた。 大阪府羽曳野市の高野山真言宗の僧侶、羽富隆照(はとみりゅうしょう)さん(37)は29歳で得度したが、信徒らの死の瞬間に立ち会うことがなく、「本当の寄り添いができていない」と講座を受けた。 宮城県石巻市の仮設住宅で希望者に位牌(いはい)を渡していると、津波で家を流された60代の女性が語りかけてきた。「家族と縁が切れ、身寄りがない。位牌は自分のために準備します」。死後の不安を抱える被災者の声に耳を傾ける大切さを感じた。実践の場に立ちたいと、ビハーラ21が運営する福祉施設に今月から勤め始めた。 臨床宗教師の活動は全国に広がる。熊本県の僧侶は1月に九州支部を設立し、新たな養成講座を開催。龍谷大(京都市)は4月から東北大と連携した養成講座を始める。三浦さんは「身寄りのないお年寄りが増えているのに、僧侶がかかわるのは亡くなった後が初めて。人生の最期に向き合い、心が安らげるようなみとりをする宗教者を増やしたい」と話す。 次回の勉強会は28日で、講座を受けていない宗教者や宗教者でない人も受け入れる。無料。今後、養成のための研修会も開く予定。問い合わせはビハーラ21(06・6796・7260)へ。 m3.com 2014年3月19日 |

|

|

がん哲学外来 海を越えて 診察なし、悩み相談の場 順天堂大・樋野教授、ロンドンで26日開催 |

|

| がん患者のさまざまな悩みに応える草の根の相談の場として各地に広がっている「がん哲学外来」が、26日にロンドンで開かれる。海外での開催は初めて。同外来を開設した樋野興夫・順天堂大教授が渡英し、英国のがん患者と向き合う。 同外来は2008年に東京都内で始まった。がん患者は治療に加え、仕事や金銭面、対人関係など多くの悩みを抱えるが、医療機関で十分な対応は難しい。同外来では診察はしないものの、患者が気軽に悩みや思いを打ち明けられる場として現在21都道府県37カ所で開かれる。 英国は、終末期患者に寄り添うホスピスの発祥地として知られ、終末期患者と紅茶やコーヒーを飲みながら死を語り合う「Death Cafe(デス・カフェ、死のカフェ)」という取り組みがある。今回はその関係者が、がん哲学外来の英国開催を企画した。 当日は、ロンドン大学内の会場に日英のがん患者、難病患者、家族、医療関係者らが集まる。樋野教授は「がん患者と正面から向き合う取り組みが、世界へ広がるきっかけになってほしい」と話す。 m3.com 2014年3月24日 |

|

| 自宅がん患者に記入式連絡帳 | |

| がん患者が自宅療養時に書き込む連絡帳「私のカルテ」緩和ケア編を、滋賀県がん診療連携協議会が制作し、1日から配布を始めた。がんの苦痛や自宅でどんな生活を送りたいかを診療所のかかりつけ医や訪問看護師に伝え、心身の苦痛を和らげる緩和ケアがよりスムーズに受けられる。 緩和ケア編は、がんの痛み・息苦しさ・吐き気、飲んでいる薬、生活面での希望、急変時の対応を患者や家族が書き込む。 専門的な治療を行う病院担当医や日常の診療をするかかりつけ医、訪問看護師も留意点を記して情報を共有する。 がんの自宅療養ではこれまで、病院と診療所の連携が不十分だと、かかりつけ医や訪問看護師が患者に痛みや希望を一から聞き直すことがあり、患者や家族の重荷になっていた。年配の患者は痛みを我慢して言わない人も多く、情報の共有が課題だった。 協議会はこれまでに、肺がんなど六つのがんの「私のカルテ」を制作し、運用している。緩和ケア編は大津赤十字病院といったがん診療連携拠点病院6院を中心に各診療所などと連携して使う。希望者は治療中の病院の担当医や看護師に相談する。 m3.com 2014年4月3日 |

|

| 将来見据え最小限の家事を | |

| 堀泰祐さん(県立成人病センター緩和ケア科) 「男子厨房(ちゅうぼう)に入らず」を実践している男性は、今では珍しいと思います。一方で、妻の方が夫を厨房から遠ざけている場合もあります。夫が先立てば問題はないのですが、夫が残されると、大変苦労することになります。 Qさんは70歳前の男性で、長く会社の重役を務めた後も、顧問として働いていました。妻が大腸がんを発症し、手術を受けましたが、しばらくは仕事を続けました。2年後に、妻のがんが再発し、治療や体力の衰えのため、家事が難しくなって、ようやく仕事を辞めました。 妻は、全てに完璧を求める人で、家事や育児でも手を抜かず、趣味の絵手紙は生徒をとるほどの腕前でした。Qさんに言わせると、妻は「ひとさまの120%できる人」でした。Qさんが家事のことで手出しする余地はなく、料理や掃除、洗濯などの経験は全くありませんでした。 妻の入院中、Qさんは近所に住む自分の妹宅に身を寄せ、世話してもらいました。「僕は、生活に必要なことが、何一つできない。趣味といえるものもない」と嘆きました。2人の子供は、遠方で所帯を持っており、頼れませんでした。 妹宅に長居もできず、ヘルパーや食事宅配サービスを手配し、ようやく自宅で暮らすことができるようになりました。 病状が比較的安定した妻は、住み慣れた家に帰りたいと、Qさんに懇願しました。自分の生活さえやっとのQさんにとって、妻を介護するような余力はありませんでした。 病院のスタッフが妻の希望をかなえるために、往診医や訪問看護などの調整を行い、退院にこぎ着けました。休日には子供たちが実家に帰り、近所の妹も介護を助けましたが、在宅療養も1週間が限度でした。 最近では「イクメン」や「主夫」など、家庭的な男性も増えているようですが、まだ少数派と思います。少なくとも、自分の日常生活は1人でも不自由なくできる程度の自立が、男性にも不可欠です。 女性の方でも、パートナーが将来困らないように、最小限の家事はこなせるように育てる努力が必要と思います。 m3.com 2014年4月8日 |

|

| 家族に負担かけたくない ALSの呼吸器、揺れる選択 | |

| 昨年12月3日正午すぎ、滋賀県守山市の県立成人病センターに救急搬送された明美さん(60)は、肺炎で呼吸不全に陥っていた。 意識もうろうのままストレッチャーに乗せられ処置室へ。廊下に立ちつくす長女千菜美(ちなみ)さん(33)に男性医師が早口で尋ねた。 「呼吸器のこと、ご本人はどう言ってるんですか」 「お母さんはつけないって……。でも私はつけてほしい」 「ご本人はつけないと言ってるんですね」 明美さんは2006年2月、難病「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)と診断された。 治療法はない。運動神経の異常で徐々に筋肉が動かなくなる。横隔膜など呼吸に使う筋肉も例外ではない。呼吸が十分にできなくなり、やがて死を迎える。 診断を下された患者は、自発呼吸が難しくなると、生命を維持する人工呼吸器をつけるか否かの決断を迫られる。 専門医によると、発症後の生存期間は個人差があるが、呼吸器をつければ10〜20年、つけなければ3〜4年といわれる。だが装着すれば二度と呼吸器を外せない。医師など外した人は、現行法では殺人罪に問われかねないからだ。 明美さんは装着を拒否した。現在の医療現場では、本人の意思を最大限に尊重して処置する。しかし患者が意識不明に陥ったらどうするのか。装着すれば、明美さんの呼吸は戻る。千菜美さんは装着にこだわった。 決着をつけたのは、あとから駆けつけた次女(30)だった。「母からの言づてです」。医師に告げた。「万が一、お母さんが『苦しい』『助けて』と言っても、病院には呼吸器はつけないと話していたと伝えるように」 夫(60)も加わり容体を見守るなか、明美さんは呼吸器をつけないまま回復。2カ月後に退院して自宅に戻った。 家族に迷惑をかけたくない。でも愛する人ともっと一緒にいたい。ALS患者は命の選択に揺れる。 患者は全国で9千人超。日本ALS協会によると、全国の保健所を対象にした04年の調査で呼吸器を装着する患者は26・8%だった。現在も3割が装着し、7割が非装着のまま時を過ごしているといわれる。 ■介護で娘を縛りたくない 非装着貫く 滋賀県の明美さん(60)は2004年冬、左腕を上げづらくなり、自身の体の異変に気づいた。 2年後、徐々に筋肉がやせて動かなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)と診断されたころには、杖で歩き、ろれつが回らなくなっていた。今は両手足が動かず、寝たきりで話すこともできない。 人工呼吸器をつければ死期は遠のく。だが明美さんは非装着を貫く。 「どうしてですか?」。療養する自宅で、私の問いに50音を並べた透明の文字盤で答えた。 まだ目は動く。介護する長女の千菜美さん(33)が持つ盤の文字に視線を合わせる。千菜美さんが読み取り、声に出して確認する。合っていれば、まばたきして次の文字に移る。間違いなら視線を動かさない。 1字ずつ、ゆっくりと答えが返ってきた。 「娘には普通に、自然に結婚してほしいから。働いてほしいから」 独身の千菜美さんは母の発症後、家族の中心になって介護を担ってきた。妹(30)は結婚して家を離れ、子ども2人を育てている。父は会社勤めだ。 千菜美さんはスポーツジムの仕事を2年前に退職。ヘルパーが見つからない平日の午後5時半以降と、土日の終日の介護を、ほぼ一手に引き受ける。 一日の大半を母の介護ベッドがある1階居間で過ごす。母の首や足の位置をこまめに変え、排泄(はいせつ)、食事を世話する。夜はベッド脇に敷いた布団で寝る。恋人と別れて4年。今は出会いの機会もない。 「迷惑をかけたくないの」。文字盤を通して明美さんは言った。呼吸器をつければ長く生きる分、娘を縛ることになる。でも、もっと生きていたい気持ちもある。 京都の兄夫婦と住む母親(91)は認知症が進む。「『私が面倒をみたかった』って、お母さんは言うんです」。千菜美さんが言う。「おばあちゃんは『元気な体で産んであげられなくて、ごめんなぁ』って、今でも言うんですよ」。明美さんがうめくような声をあげて泣き始めた。「お母さん、親より先に逝くのは親不孝やから、したくないんです」 病気の進行を抑えようと、明美さんは車で1時間半の京都の鍼灸(しんきゅう)院に通う。滋賀の診療所でも週1回のリハビリをしている。 部屋で竹内まりやの曲「人生の扉」をよく流す。 《満開の桜や 色づく山の紅葉を この先いったい何度 見ることになるだろう(中略)ひとりひとり 愛する人たちのために 生きてゆきたいよ》 この歌詞にさしかかると、脳裏に家族の顔が浮かぶ。 ■呼吸器、つけたから見られた娘の制服 東京都江戸川区の酒井ひとみさん(34)は呼吸器をつけた。 歯科衛生士だった07年1月、左足が上がりづらくなり、職場の何でもない場所でつまずいた。09年11月、ALSと診断された。 当時、長女えりかさんは8歳、長男蔵大(そうた)さんは6歳。診断を受けて始めたブログ「しあわせ生活のみつけかた〜難病ALSの私」には、子どもへの思いをつづった。 《どんな仕事について、どんな人と結婚するの? やっぱり生きて見届けたい》 《でも、生き続けるってことは家族の自由を奪ってしまう》 《いくら考えてもわからない。でも一つ出た答えは今を生きること。今できることを精いっぱいする、楽しむ》 12年1月、呼吸器を装着。気管を切開し声を失った。自然に飲み込めない唾液や痰は、のどに詰まると窒息死の恐れがある。24時間介護となり、母(55)が横浜から泊まり込みで介護するようになった。 画面上のキーボードに視線を合わせ操作する障害者用のパソコンを使い、メールで近況を伝えてくれた。 「この間、上の子が中学校の制服をつくって。呼吸器をつけなかったら、もうこの世にいないだろう私にとって特別だった」 ■非装着も「孫の行く末 見届けたい」 松山市の安田啓子さんはALSを発症し、12年11月6日午後8時すぎに亡くなった。66歳。10年7月に告知されると、呼吸器の非装着を望んだ。 「これが寿命なんだと受け止めていました。機械に呼吸させてもらってまで生きたくないと」 三女の今岡雅江さん(32)は想像を超える介護の負担にいらだった。やがてブザーで呼ばれないと啓子さんのいる和室に近づかないようになった。 「母がひとり天井を見つめていたのかと思うと……。自分を責める気持ちは消えないと思います」 啓子さんは2歳と4カ月の娘2人の育児を優先するよう促した。 亡くなる日もそうだった。午後6時半すぎ、実家近くの自宅マンションから娘がぐずっていると連絡があった。「泣きよるけん、もう帰るね」。啓子さんはにっこり笑った。それが最後となった。2時間後に容体が急変して亡くなった。 遺品から告知の前後1カ月の身辺雑記が見つかった。川柳がしたためてあった。《検査終え 親族呼べと 告げられて 孫の行く末 見届けたいと》 「もっと生きたい気持ちがあったのかもしれない。でも、最後まで笑顔だったのは良かった」 ■呼吸器外す権利、尊厳死法議論で検討 ALS患者が装着する人工呼吸器に限らず、胃ろうや人工透析など、医療技術の発達で多くの人が当面の死を遠ざけられる時代になった。しかし、あえてそうした治療の中止を選ぶ患者の権利を認める国内法はない。だから患者は、治療を選択するそのときに重い決断を迫られる。 実際の医療現場では、本人の意思を受けて胃ろうや人工透析を中止するケースは珍しくない。しかし呼吸器の取り外しには、医師の抵抗感が強い。 「人工呼吸器は中止が死に直結し、刑事責任の対象になりうるから」と、静岡大の神馬幸一准教授(医事法)は言う。08年、富山県射水(いみず)市民病院の医師2人が末期がん患者ら7人の呼吸器を外したとして、殺人容疑で書類送検された。不起訴となったが、罪に問われる懸念が医師を縛る。 こうした現状を変えようと、一度装着しても外すことができる「尊厳死法」が自民、民主など超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」で検討されている。 患者の対象は15歳以上で、2人以上の医師が回復の見込みがない「終末期」と判定し、書面などで本人の意思表示があれば、延命措置を中止できるという案が論じられている。議連会長の増子輝彦参院議員(民主)は「自分の死に方を選択できるようにしたい」と話す。 一方で、慎重論も根強い。日本ALS協会の川口有美子理事は「装着しない患者の中には、家族に負担をかけるのが嫌だという人もいる。公的なサポート不足を棚上げして、人間の生死が左右される現実を放置することにならないか」と話す。 m3.com 2014年4月17日 |

|

|

クラウドで支える終末期 医師、ヘルパーら情報共有 事務減り、訪問時間増加 |

|

| 自宅で療養する終末期の高齢者などを支えるため、医師、看護師、ヘルパーら多職種の人が携帯端末などで同時に情報を共有できるクラウドコンピューティング(クラウド)を使う取り組みが全国的に進んでいる。 容体の細かな変化にすぐに対応できるほか、会議をしなくても互いに助言と指摘をし合うことで連携の質を高められる。手書きの記録をパソコンで打ち直す事務や連絡の手間が減り、患者を訪問する時間が増える効果もみられた。 北海道、神奈川、岡山、福岡など全国各地で同様の取り組みが始まっており、在宅高齢者に医療や介護を提供する地域包括ケアシステムでの有効活用が期待されている。 横浜市の在宅医がつくる「在宅医ネットよこはま」代表世話人の岡田孝弘医師は2012年にクラウドを導入した。訪問先の患者ごとに決めたIDなどを担当の看護師、ケアマネジャーらに配布。携帯端末などから専用のウェブサイトに接続、訪問時の処置や気付いた点を入力してもらう。 「『風邪気味』と書き込みがあれば、すぐに治療でき、肺炎で入院することもなくなった」と岡田医師。床擦れの写真があれば「薬箱の塗り薬を付けて」と指示でき、数日後の写真を見れば薬効も確認できる。 治療方針をチームで共有できるので、例えば「尊厳ある死を迎えたい」といった患者の意思を大切にできるという。 薬剤師は薬の副作用について助言するなど、それぞれの専門知識も生かされる。同時に、不適切なケアプランや医療、介護は指摘し合うので、質を高める効果もある。 クラウド運営会社のカナミックネットワーク(東京)によると、クラウドを導入した千葉県市川市では、地域包括支援センターで働く看護師らが手書きの記録をパソコンに入力する時間はほぼ無くなり、訪問時間は週約10時間だった。一方、クラウドを使わない同規模の自治体の場合、パソコン入力は週約10時間で、訪問時間は週約3時間と少なかった。 クラウドを使うことで、ファクスや電話を使い分け、同じ内容を複数の関係者に伝える時間と労力も不要になった。 m3.com 2014年5月2日 |

|

|

窓口、聞こえるプライバシー 薬局、病状筒抜けのケースも 意識の変化、増える苦情 |

|

| 薬局や銀行などの窓口で交わされるやりとりには、他人に聞かれたくない情報も含まれる。「周囲に声が漏れる」と気にする人が増え、対策を取るところも出てきた。 「きょうは、どうなさいましたか?」 東京都内の会社役員の女性(42)は2年前、薬局のカウンターで問われ、「えっ」と言葉に詰まってしまった。薬を待つほかの患者が周りにたくさんいたからだ。 早期の子宮頸がんの治療を受け、経過観察中だった。副作用による肌荒れなどを抑えるためビタミンCを処方してもらっていた。結局そのことを伝えられず、「日焼けしやすいんで」とごまかした。 女性は言う。「病気は人に知られたくないセンシティブ(繊細)な情報。病院でいろいろと説明した上に、今度は周囲に聞こえる状況で病状を話すのは抵抗がある」 薬剤師にとっては、患者に質問するのは大切な仕事だ。患者に「薬剤の適正な使用のため、必要な情報を提供しなければならない」と薬剤師法で定められており、症状を確認する必要があるからだ。医薬分業の原則のもと、アレルギーや副作用、ほかの薬との飲み合わせを考慮し、薬の用途や量が適切かを医師とは別にチェックしている。 とはいえ窓口はオープンな空間であることが多い。「ほかの患者の前で病状を聞かれた」といった苦情は、行政機関などへの苦情や要望を扱う総務省の部署にも2013年度、10件寄せられた。日本薬剤師会の藤原英憲常務理事は「昔はそういう苦情はほとんどなかった。03年に個人情報保護法が成立し、プライバシー意識が高まるにつれて目立ち始めた」と話す。 居合わせた友人に病気を知られてしまったというケースもある。相談を受けたNPO法人「ささえあい医療人権センターCOML(コムル)」の山口育子理事長は「薬剤師は高齢の患者を気遣って待合のソファに歩み寄って薬の説明をしたようだ。良かれと思ったのでしょうが、配慮が足りなかった」と指摘する。 薬局だけではない。役所の福祉関係部署や税務署、ハローワークに関しても、「仕切りのないカウンターで病気について話をされた」「大きな声で質問をされた」といった苦情が総務省に寄せられている。 ■雑音装置や筆談で配慮 個人情報を守るため、窓口の声が周囲に聞こえないようにする装置も登場している。 「ザザザー」。神奈川県厚木市のメディスンショップ厚木ピーチ薬局では、薬剤師と患者が処方窓口で話をすると待合スペースに音が響く。外国語のようにも聞こえる。1メートル離れると対話の内容はまったくつかめない。 薬剤師の大塚昌弘さんは「患者の中には、周囲を気にして『はい。はい』としか相づちを打たない人もいたが、導入後はじっくり薬の説明ができるようになった」と話す。客にも「安心して相談できるようになった」と好評だ。 <金融機関も導入> 大阪府堺市の北区役所保険年金課も昨年導入した。窓口には年間延べ6万3千人が訪れる。国民健康保険や国民年金を取り扱うため、収入や家族構成などの情報を詳しく聞かなければならない。岡崎真弓課長は「導入後、苦情はほとんどなくなった」と言う。 関西アーバン銀行、静岡銀行も一部の支店で、ローンや資産の相談をするブースに設置した。 窓口に置いたマイクが声を感知すると、スピーカーから別の音が出る仕組み。「ボイスガード」「スピーチプライバシー」などの商品名で一般に販売されている。 <客の希望を確認> 開発業者の一つ「グローリー」(兵庫県姫路市)によると、11年の発売以降、売れ行きは右肩上がりという。今のところ病院など医療関係が大半を占める。吉田雅俊・新事業営業部長は「ほかにも保険の販売窓口や法律事務所など、個人情報が扱われる場所は多い。需要は増えていくだろう」と話す。 来客との接し方を工夫する所もある。全国に300近い店舗を持つアイセイ薬局は、初回の質問票で、他人に聞こえないように配慮してほしいかを確かめている。配慮を求めた人には、声を落としたり筆談で対応したりする。コーポレート・コミュニケーション部の岩崎朋幸部長は「薬剤師がきちんとコミュニケーションできないと治療に支障がでる。必要なサポートができるようプライバシーに配慮するのは事業者としては当然のことだ」と言う。 個人情報問題に詳しい坂本団(まどか)弁護士は、「病名や収入は秘匿性の高い個人情報。第三者にもれないように、事業者や役所は対策を取るべきだ。消費者も、個人情報が思わぬ形でもれることがあると注意して行動したほうがいい」と話す。 m3.com 2014年5月27日 |

|

|

がん「骨転移」知って備える 悪化で骨折・下半身不随の恐れ |

|

| がんが骨に転移するがん患者は、毎年15万〜25万人といわれる。「骨転移」を放置すれば骨折や下半身不随を起こしかねないが、医療現場の診療態勢は十分とはいえない。患者側も予備知識として悪化の前兆を押さえておきたい。 ■足のしびれ「伝えていれば」 4月12日に肺がんで亡くなった大阪府枚方市の主婦今井佳代さん(41)は、人生最後の7カ月間を下半身不随の状態ですごした。 肺から骨に転移したがん細胞が背骨の神経を圧迫して、下半身をまひさせた。前兆はあった。今井さんは生前の取材に、「もっと早く医師に伝えれば良かった」と悔やんだ。 2011年8月に肺がんと診断された。抗がん剤と放射線治療を受けたが、12年6月に再発。背骨など3カ所の骨に転移しているのも見つかった。抗がん剤治療を再開したが、再発前と同じように家事をこなし、暮らしぶりは大きく変わらなかった。 13年9月12日の早朝に目覚めると、両足がしびれていた。長く組んだ正座を崩したわけでもないのに、いっこうに治まらない。これがまひの前兆とは思いもよらなかった。 翌13日、足のしびれは一段と強くなった。大阪府立成人病センター(大阪市東成区)で肺の画像を撮る定期検査の予約を入れていた。手すりに頼らないと歩けない。しかしこの時も医療スタッフに異状を伝えなかった。 17日の診察日には、まったく歩けなくなっていた。夫の敦さん(41)が運転する車で病院に行き、緊急手術を受けたが、下半身は動かないまま寝たきりになった。体の前兆を知ってすぐに対処していれば、下半身不随を避けられた可能性があったことは、後で知った。 1カ月半後に退院。当時中学2年の長男(15)の同級生の母親が、長男の分まで弁当をつくってくれた。長男が小学生時代に入っていた野球チームの母親たちも、家事を代わってくれた。夫も仕事を最小限にして看病に専念した。 たくさんの人に感謝した。でも子どもにしてあげたいことができない悔しさは、日増しに募った。 全国屈指の野球クラブで投手をしている息子の応援には退院後、一度も行けなかった。介護ベッドにひとりで眠るようになり、長女(8)を腕の中で寝かしつけることもできなかった。 3月の私の取材に、今井さんは子どもにできないことを次々に挙げていった。真っ赤な目から涙がこぼれた。 ■整形外科医と連携カギ 今井さんのように、ほかの臓器で発生したがんが血液やリンパ液を介して骨に広がったものを骨転移という。特に乳がん、肺がん、前立腺がん、腎がんで起きやすい。骨をもろくして骨折のリスクを高め、下半身不随も引き起こす。 しかし、日本の医療現場では骨転移のケアは不十分という。「どうしても、元のがんの治療が最優先になる。10年前までは、骨折などを予防しようという考えは一般的ではなかった」と、静岡県立静岡がんセンター整形外科の片桐浩久部長は言う。 同センターは2002年の開院から、骨転移のケアに先駆的に取り組んできた。カギを握るのは、骨や神経が専門の整形外科医。片桐さんは毎週水曜の朝7時半から看護師や理学療法士らと病室を回り、患者に骨折やまひの危険性がないか見極める。がんそのものを治療する主治医とは役割が違う。 「ベッドから自力で体を起こすのはやめてください。首の骨に負担がかかりますから」。片桐さんは寝台の傾きを変える電動ベッドを利用するよう女性患者(67)に声をかけた。ほかの患者には杖を使って歩くときに両足に均等に体重をかけるよう指導した。 日常の声かけが、患者に骨を気遣う意識を持たせ、予防につながる。 外来患者も含め、骨転移の状態に心配があれば、主治医は整形外科医に相談する。年約300例。まひは放射線をあてて、がんを小さくすることで未然に防ぐ。 院内の連携が実を結び、05年から骨転移の患者の骨折は激減。下半身不随はほぼなくなったという。 「骨転移に対する医療現場の意識は上がりつつあるが、全国的にみればまだ過渡期」と片桐さん。国が指定する「がん診療連携拠点病院」は全国に397(14年4月)あるが、がんに詳しい整形外科医は全国に200人に満たないという。 専門医の一人で、大阪府立成人病センターの橋本伸之整形外科副部長は「医療現場を変える必要はあるが、患者さんにも知識を持ってもらい、自分の身を守ってほしい」と話す。 m3.com 2014年5月28日 |

|

| 在宅医療で見えたもの | |

太田秀樹さんおおたひでき 全国在宅療養支援診療所連絡会事務局長 53年、奈良市生まれ。栃木県の自治医科大学大学院修了。同大整形外科の医局長を経て、92年から同県小山市で在宅医療に取り組む。 病院中心の医療から、住み慣れた地域や在宅で支える体制への転換を政府は打ち出した。65歳以上の人が人口の30%を超え、団塊の世代が75歳以上になる「2025年問題」に対応する狙いだが、地域のかかりつけ医として在宅医療に取り組む医師の太田秀樹さんは病や死への向き合い方を見直すべき時期だと考えている。太田さんに聞いた。 ――20年余り前に、なぜ在宅医療を始めたのですか? 「それまでは、自分が働いていた大学病院は最高の医療を提供できる、最先端の医療は患者を幸せにできる、と信じていました。でも大学は研究をし、論文を書く場でもあります。患者第一ではないことも少なくないと感じました。たとえば、大腿骨(だいたいこつ)骨折の手術をした90歳の人が、歩けるようになって退院しても、寝たきりになって病院に戻ってくる。転んだら困ると家で寝かせきりにされるからです。そういう患者はやがて床ずれができて、肺炎になって亡くなる、という経過をたどります。退院後の家庭での介護力や療養環境を考えずに病気だけを診た結果です。これでいいのかと漠然と疑問を抱いていました」 「ちょうどそのころ、車いすの人たちから医師の同行がないと海外旅行に行かせてもらえないと頼まれ、ついて行きました。1991年です。車いすは医師として処方していたのですが、押したことがなかった。じゅうたんの上では車いすが進まない。その不便さに初めて気づきました。旅行中に一緒に酒を飲むと、『医者は都合のいい患者の都合のいい病気しか診ていない』などと医療への不信を語る本音が聞けました。ショックでしたが、よく考えると、そうだな、と。医師と患者が信頼関係を築ける医療はどうあるべきなのか。この旅行で感じたことや大学病院で感じていた疑問が、在宅医療を始めるきっかけになりました」 ――実際に始めてどうでしたか? 「経営は苦しかったが、楽しかった。何よりも患者さんが幸せそうでした。末期のがん患者でも表情が明るい。孫がそばにいて、ペットもいる。最期までたばこを吸いたいと言って吸っちゃう。同じことをしたら病院ではとんでもない患者と言われますが、おいしそうにたばこを吸い、家族に囲まれ笑顔も出る。いい表情をしているんです。自分もこういう最期を迎えたいと思いました」 「診療所は午前は外来、午後は在宅診療です。最初は赤字で、ダメかなと思ったときもありました。94年に診療報酬が上がり、96年からは黒字に。いまでは診療所4カ所と訪問看護ステーション3カ所、介護老人保健施設などを運営しています」 ――日本では病院で亡くなる人が多いですよね。 「8割が病院で亡くなります。がん患者の場合は9割。日本は病院死の割合がとても高い。米国はともに4割前後、オランダは全体の病院死が35%、がん患者は28%です。昔は日本でも自宅で亡くなるのがふつうでした。76年に、病院での死亡率が自宅での死亡率を上回ります」 「僕の考察ですが、73年に政府の『1県1医大構想』が決まり、10年ほどで医師数は倍増します。臓器別や疾病別の専門医の増加につながりました。同じころ老人医療費が無料化されます。福祉政策が未整備で家族に重い介護負担がかかる状態だったこともあって、医学的に入院の必要がない高齢者の入院が増えます。CTの設置など医療の高度化も進み、何でも病院が解決してくれるという病院信仰が生まれた。風邪でも病院に行く人が増えました」 ――大きな病院に頼りたいという気持ちはわかります。 「一橋大教授の猪飼周平さんが著書『病院の世紀の理論』で書かれていますが、21世紀のいま、『病院の世紀』は終わりました。例えば、腎疾患の患者は尿毒症では死ななくなりましたが、治せないから透析し、移植をします。でも、遺伝子解析や人工臓器ができるようになっても、人は死ぬのです。もう医学の限界を認めなければなりません」 「超高齢社会を迎えるにあたって、治せるものは病院で治すが、治せないものは治せないと、患者や家族、医療関係者を含めた社会全体が受け入れることが必要です。そうでないと、いつまでも病院で濃厚な医療をすることになる。必要なのは、1分でも1秒でも長く生きる長寿ではなく、天寿を支える医療です」 「たとえば、最期のときに病院に運んで治療するのではなく、家族が休暇を取ってそばにいるという医療です。そのためには『死』を受け止める覚悟が必要です。少しでも長く生かそうと死のそのときまで点滴を続けることがありますが、点滴すればむくんで苦しくなる。しなければ眠るように安らかに旅立ちます」 「うちの診療所ではこれまでに約2千人の在宅療養を支援し、約600人を自宅で見送りました。自宅でみとった患者さんの割合は開業した92年当時は20%でしたが、今は7割近い。昔は『家で死なれたら困る』『世間体が悪い』という人も多かったですが、最近は患者さんや家族の意識も変わってきたと感じます」 ――在宅医療は病院より質が低いと言う人もいます。 「在宅でも、エコーやX線、外傷の縫合もできます。質をはかる尺度を『数値改善』に限れば、在宅の方が低いと言う人もいますが、生活の質を考えると、病院より質のいい医療をしています。たとえば、病院で放射線をあててがんの大きさが半分になっても、だるくて苦しくて寝たきりになった末に命を落とすのと、放射線治療をせずに自宅で緩和ケアをし、苦しくないようにして好きなものを食べて、家族と暮らすのとを比べてください。命は短いかもしれないけれど、後者の方が幸せじゃないですか」 「もちろん、苦しくても、とにかく病院で治療を受けたいという人は病院に入院すればいい。けれど、天寿を受け入れ、安らかに自宅で死にたいという希望があっても、在宅医療を提供する態勢が整っておらず、その希望がかなえられないという、いまの状況が問題なのです」 「肝臓がん末期のある男性患者は認知症があり、病院では縛られて暴れていました。80歳近い方でした。お迎えが近いと家に帰され、僕が在宅診療をしました。病院では酒は厳禁ですが、せっかく帰ったんだから楽しく生きた方がいいと、本人の希望で酒を飲み、たばこも吸いました。一時は自転車に乗り、簡単な大工仕事までするぐらい元気になりました。いつ亡くなってもおかしくないと言われて戻ってきたのに、亡くなるまで2年診ました」 「『死んでも病院に行きたくない』という80代の男性が肺炎になったことがあります。酸素と抗生物質を与える治療法は病院でも在宅でも同じです。違いは、看護師がそばにいるかどうか。たぶんこの方は病院に行けば、夜中に騒ぐ。そうすると縛られて、食事はチューブになり、寝たきりになってしまうだろう、と思いました。認知症も進むかもしれません。病院に行けば、肺炎を治しやすいかもしれないけれど、この人らしくなくなってしまう。訪問看護師や家族などと話し合い、自宅で治療しました。在宅医療は、患者さんの『生きざま』を認め、それを支える医療なのです」 「言い忘れましたが、在宅医療の主役は訪問看護師です。医師は病態を判断し、指示し、責任をとる。医師は病気を治すことを最優先にしますが、看護師は、治す、いたわる、癒やすという、三つの支え方が得意です。さまざまな形で支える医療が生活の場では重要です」 ――在宅医療は、増え続ける医療費を減らし、安上がりにするためだ、と言う人もいます。 「患者の生きざまを支える在宅医療は無駄な医療をしないので、結果的にコストは下がる。末期のがん患者に高額な化学療法をしなければ、安上がりになります。でも、コストの問題はあくまで結果です」 「在宅医療は、入院の受け皿ではなく、外来の延長線上にあります。外来に来られなくなったから在宅で診療をする、ということです。病院は行って帰ってくるところ。行ったままにならないことが大切です」 「医学が進んでも病院がすべてを解決することはできません。高齢化が進むと、医療が逆に状況を複雑にすることも多い。骨折手術で入院して認知症や寝たきりになったり、肺炎で入院して胃ろうをつくられ、口から食べられなくなったり……」 「高齢者が入院すると、のみ込むと危険だと入れ歯を外されることがあります。退院するときに入れ歯が合わなくなると、食べられなくなってしまうのです。医療に支配された生活は不幸です。人はみな年をとる。足腰が弱ると、通院しにくくなります。病院はその虚弱な、要介護の高齢者が抱える心身の問題を解決する場所ではありません。虚弱な高齢者を支えるのは、生活の場や地域で行われる医療であり、介護です」 「人は必ず死にます。それを受け入れなくてはなりません。それが、いまの医療の課題です。最期をどう迎えたいのか、私たち一人一人が考えなくてはいけないと思います」 ◆キーワード◆ <在宅医療> 医療関係者が生活の場で行う医療。医師が計画に基づいて診療に行く「訪問診療」、患者の求めに応じて診療に行く「往診」のほか、看護師、歯科医師、薬剤師、リハビリ専門職なども訪れる。患者側の負担も含めて、費用は一般的に入院と外来の間の水準だ。 1990年代から在宅医療についての診療報酬(診療や手術など医療サービスごとに決められた公定価格)が次第に引き上げられた。厚生労働省は在宅医療を担う医師を増やすため、06年に「在宅療養支援診療所」制度を創設。今年の診療報酬改定でも、急増する高齢者の在宅医療を地域の「かかりつけ医」に一層担ってもらう国の方針が示され、日本医師会も在宅医療を担うことは「かかりつけ医」の重要な役割とする。「24時間365日の往診体制の確保」などを満たす「在宅療養支援診療所」はいま全国で約1万4千カ所。 m3.com 2014年6月3日 |

|

| 最善の医療、模索続く 死期が迫った患者 | |

| 死期が迫った患者にとって最善とは―。救急医療の現場や病院の集中治療室(ICU)で模索が続く。日本救急医学会や日本集中治療医学会など3学会が共同でまとめた終末期医療に関する提言案は、複数の医師と、看護師らで構成される医療チームによる対応の大切さを強調している。 「独善的、個人的な考えではなく、家族も含め、みんなで丁寧に考えて患者本人の気持ちを推し量ることが重要」。日本救急医学会の担当者として提言案の取りまとめに関わった日本医大の横田裕行教授はこう話す。 延命治療の継続は、体のむくみなど患者本人に負担をもたらすケースもある。提言案は、死を前にした患者にとって最善を考えるための道筋を示したものだ。一方で、人工呼吸器の取り外しなど死に直結する治療中止行為は、刑事責任追及の対象となる可能性を否定できない。 提言案が医療チームでの対応を求め、家族らの理解や納得を前提としているのも、紛争に発展するのを避けるためだ。診療録への詳細な記載も求め、透明性が確保されるよう配慮した。 日本集中治療医学会の氏家良人理事長は「提言案をたたき台に、医学界や社会全体で終末期に関する議論を深めてほしい」。日本循環器学会の担当者で、順天堂大の代田浩之教授は「医療現場で迷うことがあれば、参考にして役立ててもらいたい」と語った。 m3.com 2014年6月9日 |

|

|

延命中止で共同提言へ 救急・集中治療、3学会 呼吸器取り外しも選択肢 |

|

| 治療を尽くしても回復の見込みがなく、死期が迫った患者への対応に関し、日本救急医学会と日本集中治療医学会、日本循環器学会は6日までに、延命治療を中止する際の手続きを明文化した「救急・集中治療における終末期医療に関する提言(指針)」案を共同でまとめた。人工呼吸器の取り外しも選択肢に含まれている。 これまで各学会がそれぞれ同種の指針や勧告などを公表していたが、表現が異なることなどから「医療現場や患者、家族、社会に混乱を招く恐れがある」として関係3学会で議論を進めてきた。一般の意見も募り、早ければ今秋にも決定する方向で手続きを進める。 3学会共同の提言案は、2007年に日本救急医学会が公表した指針を土台に作成。新たな項目として、「患者が終末期であると判断され、その事実を告げられた家族らは激しい衝撃を受け、動揺する」とし、心のケアも盛り込んだ。 提言案によると、救急患者や集中治療室(ICU)で高度な治療を受けている患者の終末期として(1)不可逆的な全脳機能不全(2)生命が人工的な装置に依存し、生命維持に必須な臓器の機能不全が不可逆的であり、移植などの代替手段もない(3)その時点で行われている治療に加えて、さらに行うべき治療方法がなく、近いうちに死亡が予測される―などのケースを例示。 複数の医師と、看護師らで構成する医療チームが、患者本人の意思を確認し、それができない時は家族らの総意としての意思を確認して延命治療を中止するとした。 具体的には人工呼吸器、人工心肺装置の停止も選択肢の一つとして認め「短時間で心停止することもあるため、状況に応じて家族らの立ち会いのもとで行う」とした。他にも、呼吸器の設定や昇圧薬の投与量の変更、水分や栄養補給の減量か終了などを挙げた。 「薬物の過量投与や筋弛緩薬投与などの手段で、死期を早めることはしない」と明記した。 m3.com 2014年6月9日 |

|

| みとりの対処法助言 岡山県と岡山大病院がパンフ | |

| がん患者らのみとりに役立ててもらおうと、岡山県と岡山大病院(岡山市北区鹿田町)などは、家族と介護施設向けにそれぞれケアの注意点をまとめたパンフレットを作った。高齢化に伴い在宅や介護施設でのみとりが増えると予想される中、対処方法などをイラスト付きで分かりやすく助言している。 県内の緩和ケア認定看護師らが、亡くなるまでの症状や対処方法を列挙。たんやだ液がたまってのどの奧で音がする時、無理に吸引すると苦痛になることや、聴力は最期まで残るので話しかけることが大切―などとアドバイスしている。 介護施設に関しては、鎮痛剤を使っても死期を早めることはない点や、幻覚が見えたり落ち着きがなくなるせん妄が起きた時の対応策を例示。亡くなるまでの症状は多くの場合、自然な経過であり、家族にそれを伝えることもアドバイスしている。 A4判サイズで家族向け(4ページ)は3千部、介護施設向け(16ページ)は千部作り、関係機関に配布。県緩和ケア認定看護部会ではこれを基に、県内の介護施設に出前講座に出向く予定にしている。 岡山大病院緩和支持医療科の松岡順治科長は「延命処置などで苦痛を与えず自然な形でお別れができることを家族に知ってもらうと同時に、介護施設にはみとりに積極的に取り組んでもらえるようにしたい」と話している。 m3.com 2014年6月9日 |

|

| 伝え方研修したら…難治がん告知、患者うつ軽く | |

| 再発がんなど治療困難ながんの告知は、患者とのコミュニケーションの研修を受けた医師が行うと、がん患者のうつの程度が低かった、との研究結果を厚生労働省研究班が10日、米国臨床腫瘍学会誌電子版に発表した。 医師向けのコミュニケーション研修の効果が、患者への大規模な調査で確認されたのは世界で初めて。 研究は、2006〜07年、国立がん研究センターの中堅医師30人を、研修を受けるグループ、受けないグループに分けて実施。各医師が受け持つ患者計601人に心理検査を行い、難治がん告知後のうつの程度などを数値化し比べた。 研修は2日間。〈1〉ときどき沈黙し、相手が考える時間を設ける〈2〉「はい」「いいえ」の答えで終わる質問ではなく、自由な発言を引き出す問い方を心がける--などの面接技術を学ぶ。 その結果、うつの程度を調べる心理検査(最高21点)で、未研修の医師が受け持った患者の平均は、受診を勧める基準(5点以上)を超える5.32点だったが、研修した医師の患者は4.59点と低かった。 分析した国立精神・神経医療研究センターの藤森麻衣子・自殺予防総合対策センター室長は「コミュニケーション力は性格など個人の資質と思われがちだが、学習で向上する部分も大きい。研修を広めたい」と話す。 m3.com 2014年6月11日 |

|

|

良い死と悪い死 人生は多元的、優劣なし |

|

堀泰祐さん(滋賀県立成人病センター緩和ケア科) 私が緩和ケアに関わりを持つようになった頃に、「良い死と悪い死」の研究を行ったことがあります。 良い死の条件として、苦痛ができるだけ少ないこと、病状を受け入れていること、家族と良い関係を保つこと、最期まで役割を果たすことなどが挙げられました。 その後、多くの死の過程を見てきましたが、人の死のあり方に、良い悪いはあり得ないと思うようになりました。どのような人でも、死を迎える前に長い人生があり、それぞれの事情があり、異なる思いがあります。 苦痛と寂しさの中にある夫を見舞っても、すぐに帰ってしまう妻がいると、何と冷たい人なのだろうと思います。医療者は、患者がひとり病室にいて寂しい思いをしていることを話して、そばにいるよう促したりします。 妻からよく話を聴き、いままで夫は好き勝手をして、家庭内暴力もあったことが分かれば、見方が変わります。妻の行動の意味を理解できるようになります。 ホスピスや緩和ケア病棟の医療者は、どうしても理想的な死にゆく過程を求めてしまいがちです。病気や死を受け入れ、痛みから解放され家族や友人と別れの時間を十分にとって、静かに旅立ってゆく姿を追い求めてしまう傾向があります。 患者や家族に、そのような理想の姿を強要していないか、自ら省みることが必要です。すぐに帰ってしまう妻に、もっと長く付き添うように促すことは、一方的な要求かもしれないのです。 人生の意味は多元的です。どのような立場で見るかで、意味は少しずつ変わってきます。死を迎える過程は、長い人生の中では、最期の短い一部分に過ぎません。人生全体につながる流れの最後の帰結として、見なければならないのです。 死にゆく過程は、人生を完成に導く重要な部分だと思います。故河野博臣先生が終末期医療を「完成期医療」と呼ぶように提唱したのは、このような意味からでした。 人生の完成に、良い悪いがあるはずはありません。人生は多元的であり、それぞれに優劣をつけることは、無意味なのです。 m3.com 2014年6月17日 |

|

|

専門分野で高度な知識、「認定看護師」を育成 看護協会と大学連携、全国初「岡山モデル」に期待 |

|

| ◇山陽学園大に「皮膚・排せつケア」 県立大は「糖尿病看護」開設 特定の看護分野で高度な技術を持つ「認定看護師」の受験資格を得るため、今月、県内2大学での教育課程に、県内外の看護師計35人が入講した。山陽学園大(中区)が「皮膚・排せつケア」を、県立大(総社市)が「糖尿病看護」を開設。専門分野を集中して扱うほか、看護管理など共通科目の講義は県看護協会が担当。看護協会と大学が連携する全国初の取り組みは「岡山モデル」と呼ばれ、より高度な看護知識を学べると期待されている。 高度化や専門分化が進む医療現場で、看護の質を向上させる目的で、認定看護分野は救急看護▽訪問看護▽認知症看護――など計21分野がある。日本看護協会によると、今年1月現在、認定看護師の教育機関は31都道府県に59機関84課程が開講。認定審査の合格者は1万2000人以上。今月18日現在、岡山県内でも193人が合格している。 山陽学園大と県立大の教育課程は、2011年度から開設している。5年以上の実務経験があり、うち3年以上は、認定を得たい分野で働いた看護師が対象。仕事と両立できるよう、週末に講義を実施している。8〜9カ月の期間で、県看護協会が指導する看護管理などの共通科目▽各大学での「イベント時の薬物調整」「排尿・排便機能に破綻をきたす病態の理解と評価」といった専門科目▽学内演習と臨地実習――まで、総時間数は計約630時間。全課程を修了し、日本看護協会が出題する筆記試験に合格すれば、認定看護師の資格を得られる。 県看護協会によると、認定看護分野のうち、県内の両大学が開設する「皮膚・排せつケア」と「糖尿病看護」の教育課程は中四国で唯一。糖尿病や皮膚疾患に悩む患者数は認定看護分野の中でも多く、診療報酬の点数も高いため病院側の需要もあるという。同協会の石本伝江会長は「高齢化の影響で患者数が増えるとともに、医療技術も高度化している。医師としっかり連携し、患者に寄り添った看護ができるよう最大限の知識を学んでもらいたい」と話している。 県看護会館(北区兵団)で今月4日にあった両大学の合同開講式には、訪問診療を専門にする医療機関「つばさクリニック」(倉敷市大島)の中村幸伸院長が「最新の在宅医療」と題して講演した。中村院長は、「訪問診療は、患者の生活と疾病の架け橋」と説明。病気や障害があっても、住み慣れた自宅で過ごしたいという患者が医療を受けられる仕組みの重要性を指摘した。 一方で、自宅療養したいという患者と、入院を勧める病院側の間で温度差が生じていることにも触れ、「限られた時間の中で患者と信頼関係を築き、患者が何を望んでいるかをくみ取ることが大事」と述べた。入講した看護師に向けては、「入院中、患者に接する時間が長いのは看護師の方々。医者に言えない悩みを打ち明けられることも多いはず。培った知識を生かして患者の思いを医師に伝えられるような環境を作ってほしい」と語った。 看護師を約20年間続けているという相賀和美さん(42)は、高齢化によって介護需要が高まっている現状を受け、「皮膚・排せつケア」課程に入講。岡山市内の病院で働きながら、認定看護師を目指す。「看護師の業務範囲は拡大している。専門性を高め、地域に貢献できる認定看護師になりたい」と意気込んでいた。 ……………………………………………………………………………………………………… ◇岡山県内の分野別認定看護師の登録者数(6月18日現在、日本看護協会調べ) 救急看護 13 皮膚・排せつケア 32 集中ケア 13 緩和ケア 20 がん化学療法看護 15 がん性疼痛看護 10 訪問看護 0 感染管理 27 糖尿病看護 24 不妊症看護 2 新生児集中ケア 5 透析看護 2 手術看護 2 乳がん看護 3 摂食・嚥下障害看護 8 小児救急看護 1 認知症看護 3 脳卒中リハビリ看護 7 がん放射線療法看護 1 慢性呼吸器疾患看護 1 慢性心不全看護 4 合計 193 ◇認定看護師制度の流れ(日本看護協会提供) 国内の看護師免許を取得 ↓ 実務研修が通算5年以上であり、そのうち認定看護分野の実務研修が3年以上あること ↓ 認定看護師教育機関の課程修了 (6カ月・615時間以上) ↓ 筆記試験による認定審査 ↓ 認定看護師認定証交付・登録 ↓ 5年ごとに更新 (看護実践と自己研さんの実績について書類審査) ……………………………………………………………………………………………………… ■ことば ◇認定看護師 日本看護協会の認定審査に合格し、特定の看護分野についての技術や知識を使い、高水準のサービスができる看護師。看護師の業務範囲を拡大し、実践・指導・相談の三つの役割を看護現場で発揮することが求められる。審査に合格後も、5年ごとに看護実践などに関する書類による更新審査がある。 m3.com 2014年6月20日 |

|

|

終末期ケア日欧比較 日本大学神経内科 教授 大石 実 |

|

| 英国では非がん疾患や認知症も緩和ケアの対象 欧州ではボランティアが教育・訓練を受け緩和ケアで重要な役割を演じているとの論文を最近,K. WoithaらがPain Pract(2014年4月28日オンライン版)に発表した。緩和ケアとは,生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して,疾患治療の早期から痛み,身体的問題,心理社会的問題,スピリチュアルな問題に関して,きちんとした評価を行い,それが障害とならないように予防・対処することで,QOLを改善するためのアプローチである。緩和ケアは疾患の治癒を目的とはせず,施設でも在宅でも行われる。緩和ケアは終末期だけでなく,治療の初期段階から積極的な治療と並行して行われる。 日本では悪性腫瘍とエイズの患者だけしか緩和ケア病棟の診療報酬加算が取れない。英国では非がん疾患や認知症も対象にしており,日本でも緩和ケアの対象を広げた方がよい。 延命医療が苦しみを長引かせる場合は緩和ケアに替えるドイツ 終末期は急性型(救急医療など),亜急性型(がんなど),慢性型(認知症など)に分けて考えるべきであるが,終末期医療は患者の意思に従うのが原則である。 ドイツでは延命医療が患者の苦しみを長引かせることにしかならない場合は,患者の意思に対応して延命医療から緩和ケアに替えている。患者が拒否しうる延命医療には,人工呼吸器や人工透析などの積極的治療だけでなく,経鼻カテーテルや点滴による栄養補給も含まれる場合がある。心肺蘇生を行わないDo Not Attempt Resuscitation(DNAR)や栄養補給についても,患者やその代理者と相談することが望まれる。Do Not Resuscitate(DNR)は蘇生の可能性が高いのに蘇生するなという印象があるので,DNARの方が良い。 欧州は認知症高齢者での胃瘻造設に批判的 日本での新規胃瘻造設(PEG)患者は年間20万人くらいであり,高齢認知症患者もかなり含まれている。 欧州臨床栄養代謝学会のガイドラインは,高齢認知症患者へのPEGに批判的で制限的である。自分が病気で治る見込みがない場合,「延命のみを目的とした医療は行わず,自然に任せてほしい」が日本では91%を占める。患者が望まない場合は,医学的に適応があっても,PEGはすべきでない。日本では65歳以上の人の10%くらいが認知症であり,認知症の終末期ケアの在り方について国民的議論が必要と思われる。 病院での死亡は欧州では45%,日本では76% 日本での「高齢者の健康に関する意識調査」では,治る見込みがない病気になった場合,最期を迎えたい場所は自宅が55%,病院が28%,老人ホーム5%なのに,実際に死亡する場所は自宅が15%,病院が76%,老人ホームが6%である。欧州では死亡の場所は,自宅・高齢者向け住宅が25%,病院が45%,老人ホーム・介護施設が25%くらいである。欧州と比べて日本では,自宅での死亡が少なく病院での死亡が多い。老人ホーム・介護施設において,看取りの対応を強化することが望ましい。 緩和ケア・終末期ケアを行う施設をホスピスということが多いが,在宅での緩和ケア・終末期ケアを在宅ホスピスともいい,英国で普及している。日本では自宅で死を迎えたい人が多いのに実際には病院で死亡することが多いのは,在宅での終末期ケアが充実していないためである。在宅療養支援診療所,在宅療養支援病院,訪問看護,居宅介護などの連携・提供体制を整備すれば,在宅での看取りが増加すると思われる。 メディカルトリビューン 2014年6月5日 |

|

|

延命中止の指針を統一 3学会案、終末期判断や意思確認 |

|

| 日本救急医学会などの3学会は、死期が迫った終末期の患者の治療で、一定の手続きを踏めば、人工呼吸器などの生命維持装置を外すことができるとする指針案をまとめた。今年度中に正式に決める。3学会にはそれぞれに指針や勧告があり、内容に微妙な違いがあった。医療現場が混乱しないように統一を図った。 指針案をまとめたのは、日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本循環器学会の3学会。救急医学会が2007年にまとめた指針を基本とすることにした。 指針案は終末期を「適切な医療をしても死が不可避な場合」と定義。人工的な装置に依存し回復不能で移植手術などができない、治療を続けても近く死亡が予測される場合などとした。 患者が終末期の状態になった場合、医師や看護師らのチームが本人や家族に終末期であると説明。患者が積極的な治療を望まないことを確認し、家族が反対しなければ、人工呼吸器や人工透析、栄養補給などを中止できるとした。 患者に直接確認できない場合は、家族に希望を推察してもらい、本人にとっての最善策を話し合って決める。やりとりを後から確認できるようカルテに記録し、保管する。 これまでは終末期の判断や意思の確認法などが学会ごとに違っていた。救急医学会は複数の医師が判断するとし、集中治療医学会は家族の意思を12時間以上の間隔を置き再度確認するなどとしていた。 技術の進歩で、人工心肺装置をつけ、意識はあるものの終末期と判断される患者もでてきた。指針案はこうした患者も対象とした。動揺する家族の心のケアの必要性も新たに明記した。 指針作りを手がけた日本医科大の横田裕行教授は「指針は患者や家族の思いを尊重し、対応するための手段だ」と話す。 m3.com 2014年7月3日 |

|

| 透析中止や不開始も選択肢 終末期の治療、学会提言 | |

| 病状が極めて重く死期が迫った終末期の患者への対応をめぐり、日本透析医学会は9日までに、本人の意思が明らかな場合は人工透析を始めないことや、中止することも選択肢とする提言をまとめた。患者に判断能力がない場合は医師や看護師らのチームが家族と十分話し合い、意思を推定できれば尊重するとした。 同学会によると、慢性透析患者の数は2013年末で31万人を超える。新たに透析を始める患者の平均年齢は68・68歳で、心筋梗塞などの深刻な合併症を患う人が増加している。終末期を迎えた時、どこまで透析を続けるのか明確な判断基準がなく、治療の在り方が課題となっていた。 終末期医療をめぐっては日本救急医学会が07年、救急患者に関し、人工呼吸器の取り外しも選択肢として容認する指針を作成。日本集中治療医学会など3学会共同の提言案も今年、まとめた。日本老年医学会も12年、胃ろうなどの人工栄養に関する指針を公表しており、各学会で取り組みが進んでいる。 日本透析医学会の提言は、不開始や中止といった透析見合わせを検討する状況として、透析をすること自体が患者の生命に危険を及ぼす場合や、がんなどで全身状態が極めて悪く、患者自身が意思を明示している場合などを挙げた。 いったん透析を見合わせた後も、状況に応じて開始、再開できると強調。患者の希望に沿うケアで身体的、精神的な痛みを緩和し、みとりをする家族への支援を実施することも盛り込んだ。 提言作成に関わった春日井市民病院(愛知県)の渡辺有三(わたなべ・ゆうぞう)院長は「終末期医療の在り方をめぐり、国民に議論を深めてもらうきっかけになればと考えている」と話した。 ※人工透析 腎機能が低下し、体外に排出できなくなった老廃物を取り除くため患者の血液を浄化する治療。一般的に週3回で、1回当たり4〜5時間かかる。日本透析医学会によると、患者数は年々増え、2011年末に初めて30万人を超えた。13年に新たに透析を始めた人を年代別にみると、70代後半が最も多く、高齢化が進んでいる。糖尿病が原因の患者が全体の4割を占める。 m3.com 2014年7月10日 |

|

|

超高齢多死社会の緩和医療をめぐって 第19回日本緩和医療学会学術大会開催 |

|

| 第19回日本緩和医療学会が,6月19−21日,齊藤洋司大会長(島根大)のもと,神戸国際展示場他で開催された。「これでいいのだ!」をテーマに掲げた今回,全国から約8300人の医療者が参加。本紙では,終末期の急変対応,そして非がん疾患の緩和ケアの必要性,それぞれをテーマとしたシンポジウムの模様を報告する。 患者の家族が「あれで良かった」と納得できる説明を 齊藤洋司大会長 終末期の急変場面では,限られた時間で,動揺する家族に配慮しながら適切な判断と処置をしなければならず,医療者の葛藤は大きい。シンポジウム「終末期の急変を考える」(座長=筑波メディカルセンター・久永貴之氏,彩都友紘会病院・渡壁晃子氏)では,事前に座長と演者間で共有された急変の仮想事例(下記)をもとに医療者,患者家族の心理的側面,医療倫理など多角的な視点から発表が行われた。 急変の場では看護師に判断が任される場面が多い。臨床看護師の立場から登壇した長谷川久巳氏(虎の門病院)は,仮想事例で家族が心肺蘇生を希望したことに着目。急変に際し家族から「何もしてくれないなんて許せない」「見殺しにするのか」という発言を受けることもあり,切迫した状況下,“患者の負担”と“家族の納得”の間で看護師は葛藤に陥ると説明した。仮想事例のような急変時には「感情管理→判断→行動」を繰り返しながら,時間的猶予を考え妥当な判断を探る。対処後はリフレクションを通じて事例を振り返り,感情を癒やすことも重要であると述べ,急変に当たる看護師を支える組織文化の醸成が必要になると訴えた。 「終末期の急変は決して稀ではない」。医師の立場から考察した村上真基氏(新生病院)は,同院緩和ケア病棟における急変関連死が昨年1年間で4割あったと紹介し,急変時の患者家族対応について「想定は可能」と述べた。ではどのような準備が必要か。家族の死の受容が良好になる要件として,緩和ができ患者に疼痛がない,不穏/興奮がない,オピオイド投与を急変直後に開始している,家族にあらかじめ具体的な急変の説明をしているなどの要因があると解説。家族に対し,(1)入院後の早い時期に病状と見通しを説明する,(2)「想定されること」をできる限り文書に残すなど,「看取り後,家族が『あれで良かった』と納得できる説明とケアを心掛ける」ことの重要性を強調した。 患者と死別した家族の悲嘆は大きく,「第2の患者」と位置付けられる。サイコオンコロジーの観点から提言した所昭宏氏(近畿中央胸部疾患センター)は,複雑高度な医療に,患者家族の多様な価値観も加わる現場では,医学的モデルにとらわれないBio-psycho-socialモデル(全人的医療)を踏まえた家族への配慮が必要になると解説。Communication,Coordination,Conferenceの3点をポイントに挙げた。一方,医療者は「助けてあげたい」という「救出空想」がストレス源となり,「燃え尽き」につながる懸念があることも指摘した。そこで氏は,事例について患者・家族と医療者双方の状況が把握できる4分割表の活用を提案。それぞれの立場を理解するためにはCommunicationを図りながら方向性を突き詰めていくことが重要だと語った。 医療倫理学の観点から検討した大関令奈氏(東大大学院)は,仮想事例の倫理的課題を「医学的適応」「患者の意向」「QOL」「周囲の状況」に分けて検討する4分割表を所氏と同様に提示。状況を個別に把握し4つの要素を俯瞰することで,総合的に判断できる利点を説明した。患者負担と家族の理解の間を埋めるために実施するSlow Code(形式的心肺蘇生)の可否についても言及し「無益と考えられる形式的心肺蘇生を行うことも家族にとっては共感になり得る」と理解を示した。医療者の葛藤について「『その時点の判断』に悩むが,必ずしも答えが出せるものではない。一つひとつの症例に対して悩む医療従事者の存在こそが患者・家族の支えになる」と結んだ。 【仮想事例】 ◆口腔がんの60歳女性 ◆局所からの出血で緩和ケア病棟へ入院し出血はおさまったが,がん性リンパ管症による呼吸状態の悪化により1−2週間の予後を予測。キーパーソンの夫とはDNAR確認。しかし面談当日の夜,原疾患と因果関係のはっきりしない腹痛を訴え,血圧低下。 ◆家族の到着後心肺停止。娘・息子は状態の変化をまだ伝えられていなかったこともあり,急変に混乱し心肺蘇生を要望。主治医到着まで20分かかる。当直医はいるが,看取りは主治医が行っている。 (大会抄録集より抜粋) 非がんの苦しみも緩和すべき 日本が迎える超高齢多死社会では,3人に1人ががんで亡くなる。一方,非がん疾患も終末期に苦痛を伴う場合があり,緩和ケアの認識の広がりが急がれる。シンポジウム「様々な非がん疾患に対する緩和ケアチーム活動の実際」(座長=北里大・荻野美恵子氏,北須磨訪問看護・リハビリセンター・藤田愛氏)では,国内の現状と課題,先行事例が報告された。 筋萎縮性側索硬化症(ALS)を中心に神経難病の終末期緩和ケアに取り組んできた荻野氏は,寝たきりとなるALSは,経口摂取困難,コミュニケーション障害,呼吸不全などになるため,ALS診療そのものが緩和ケアに該当すると述べた。オピオイド保険適用の壁や医療者間の理解の相違といった社会的課題,他の疾患モデルとの緩和ケア導入時期の違いや不十分なエビデンスといった技術的課題を指摘。「がんでなくとも終末期の苦しみは緩和すべきであり,緩和ケアチームの関与が多くの患者・家族の助けになる」と強調し,エビデンスの確立,研修等を通じた各診療科への啓発,先行事例の広がりを訴えた。 非がん緩和ケアに先駆的に取り組んでいるのは,国立長寿医療研究センターのエンドオブライフ(EOL)ケアチーム。チームリーダーの看護師・横江由理子氏は,人生の最終段階の医療における意思決定支援が重要と強調。過去・現在・未来の時間軸でとらえた「本人の意思」,「家族の意向」,「医学的判断」を意思決定支援の3本柱として,本人にとっての最善の医療とケアをめざす合意形成モデルを紹介した。非がん緩和ケアチームには,症状緩和の知識と技術,コミュニケーション能力に加え,「患者家族をアドボケートする看護師のリーダーシップ,それを支える多職種と組織のバックアップ体制が不可欠」と述べた。 EOLケアチーム普及のための視点を示したのは,同院医師の西川満則氏。意思決定支援を重視した非がん疾患の緩和ケアを推進するため,チームがコンサルテーションを受けるだけでなく,チーム内に主治医を持つことで,どのような患者を依頼したらよいか例示できる利点を解説。また,患者・家族をアドボケートする看護師をリーダーとし,人工栄養,輸液の減量等,意思決定支援が重要な場面での,薬剤師の職域拡大を求めた。また,同チームによる意思決定支援普及の限界にも触れ,相談員制度に期待を寄せた。 座長の藤田氏は,「訪問看護の現場でも非がんの緩和ケアを求める患者の声は多い。今後さらに議論を広げていきたい」と締めくくった。 週刊医学界新聞 第3084号 2014年07月14日 |

|

|

がん・ステージ4を生きる 結果は自分で引き受ける |

|

| 乳がんはほかのがんに比べて進行が遅く、最も重い「ステージ4」でも治療をしながら、比較的長く日常生活を送ることができる。仕事や子育てに忙しい30〜50代の患者も多いが、それぞれの人生観に照らしながら、どのように病と闘っているのか。同年代のステージ4の乳がん患者を訪ねた。 ●術後3年で転移 「息子の高校の卒業式には出られないだろうと思っていました」。東京都に住む地方公務員の広瀬満重さん(53)はそう話した。再発からすでに6年半が過ぎ、小学生だった息子は今春、大学生になった。「抗がん剤で髪が抜けないうちに」と2年前に遺影も撮ったが、80代の両親が健在で、できれば逆縁は避けたいと思う。 最初に乳がんが見つかったのは2005年。しこりは1センチで、ステージ1の早期発見だった。しかし、手術を経て3年後に胸骨や鎖骨、両肺などに転移。半年間休職した後は、治療と仕事を両立させながら今に至る。 決して楽な日々ではなかった。抗がん剤による副作用は「出るものは全て出た」というほどつらかった。むくみ、腹痛、倦怠感、吐き気……。両手足の爪は全てはがれ、強い痛みを伴う「手足症候群」で靴が履けなくなった。感染症による発熱で緊急入院したこともある。何度も「もう嫌だ」と思ったが、副作用に見合う効き目があれば治療をやめるという選択肢はなかった。何種類かの薬を経て、今は規定より少量の分子標的治療薬を服用。この間、職場の理解や夫のサポートが大きな支えとなってきた。 「再発治療では患者自身の生き方が問われます。どんな道を選んでも、結果は、良くも悪くも自分で引き受けるしかない」 先のことは考えない。おいしいものを食べ、行きたいところに行く。「休日は予定がいっぱいです」と広瀬さんは笑う。 ●薬の投与量に上限 中部地方に住む高森香里さん(50)=仮名=は、昨年まで都心の国際通信社で働いていた。10年、ステージ2の乳がんで右乳房を全摘出したが、昨年7月、肝臓や骨などへの転移が見つかる。退職し、実家のある地方で療養生活を始めた。今年1月には胸膜転移のため呼吸困難に陥りICU(集中治療室)に。退院後は、要介護2の認定を受けたことなどから、有料老人ホームに入る。当初は酸素ボンベを持ち込んだが、今は症状が改善した。「生命力が強いんですね」と話すその目は輝いていた。 現在の抗がん剤は、がん進行の指標となる「腫瘍マーカー」が正常値に下がるほどの効果があった。しかし1人当たりの投与量に上限があり、数カ月先には薬を変えなければならない。それから後は、何が起こるか分からないと思っている。 昨年から始めたブログを起点にがん患者のネットワークが広がり、患者をめぐる厳しい現実を知ることになった。「特にお金の問題は深刻です。がんが原因で解雇や退職、降格を余儀なくされた人は少なくありません」。前職で社会貢献活動などの仕事に携わった経験を生かし、がん患者の就労支援ができないか模索している。体調も安定し、今の施設を出て1人暮らしを始める日も近い。 ●無治療の選択も 積極的な治療を行わない「無治療」の道を選んだのは京都市の主婦、吉野実香さん(50)だ。30代半ばに胸のしこりに気づいたが良性腫瘍の「線維腫」と診断され、数年後、再度受診するとステージ3の乳がんを告知された。医師は手術を勧めたが、吉野さんは立ち止まった。 長男(26)が幼い頃に入院した病院で、薬の副作用に苦しみながら亡くなる多くのがん患者を見た。「自分は元気なままで死にたい。与えられた命をそのまま生きよう」。反対する夫(51)と長男を説き伏せ、治療は受けないことに決めた。 それから5年。闘病ブログが人気となり、昨年、初めて本も出版。今はホスピス科で痛み止め薬などを処方してもらっている。徐々に食欲が減り、外出の機会も少なくなっているが、家事は普通にこなす。穏やかな暮らしぶりが表情にも表れていた。 自ら選んだ道に後悔はないが、胸の腫瘍が皮膚を破って出て、一時は出血やうみなどに悩まされた。「手術で切除だけはしたほうがよかったかな」とも思う。人に無治療を勧めているわけではなく、ブログでありのままを明かし、読者自身が判断してほしいと願う。「正解はないですよね」。吉野さんは静かにほほ笑んだ。 吉野さんの選択に、医師の多くは異を唱えるかもしれない。最初にがんが見つかった時に治療すれば、治癒の可能性もあったはずだ。しかし、今と同じ充実した日々はなかったかもしれない。医師は患者を救いたいからこそ治療に突き進み、患者は、その効果の不確実性ゆえに迷いを深める。 がんに特効薬がない限り、そのずれを解消することは難しいのかもしれない。 ……………………………………………………………………………………………………… ◇がん患者 国立がん研究センターがまとめた「最新がん統計」によると、生涯でがんに罹患(りかん)する確率は、男性60%、女性45%。部位は、多い順から男性は胃、肺、大腸、前立腺、肝臓、女性は乳房、大腸、胃、肺、子宮。一方、2012年にがんで死亡した人は約36万人。部位は、多い順から男性は肺、胃、大腸、肝臓、膵臓(すいぞう)、女性は大腸、肺、胃、膵臓、乳房。がんで死亡する確率は男性が26%、女性は16%だった。 ◇ステージ4の治療 がんの種類によって治療は変わるが、一部の特殊な場合を除き、転移部分の切除(手術)はしない。抗がん剤による薬物療法が中心となるが、耐性ができると薬を変える必要がある。乳がんは、比較的抗がん剤が効きやすく、分子標的治療薬を含め薬の種類も多い。 m3.com 2014年8月20日 |

|

|

患者への花は断るべきでない 責任回避のために全てを奪うな |

|

| 岩田健太郎(神戸大学大学院医学研究科・微生物感染症学講座感染治療学分野教授)

病院では患者への見舞いの花が持参されることは多い。しかし、それが感染管理上の理由で禁止されることが国内でも国外でもある。日本では2005年2月25日の朝日新聞の記事「病室花はどこいった」以来、禁止の態度を取る医療機関が増えていると聞く。 これをぼくは短見だと思う。医療機関は患者に送られる花を断るべきではない。以下、その根拠を述べる。 生花やドライフラワー、鉢植えに病原性のある微生物がいるのは事実である。水には緑膿菌やセラチアなどが繁殖しやすいし、土壌にはレジオネラなど土壌に常在する微生物がいることがある。 しかしながら、「そこに微生物がいる」というのと「それが感染症を起こす」というのは同義ではない。感染症は感染経路が成立していないと発症しないからだ。微生物は感染症の原因であるが感染症「そのもの」ではない。微生物学は感染症学の基盤であるが、感染症学そのものではない。両者を混同しているのが日本の最大の問題点だ。 花瓶の中に緑膿菌がいても、それが肺に入らないかぎりは肺炎の原因にはならない。血液に入らなければ血流感染の原因にはならず、尿に入らなければ尿路感染の原因にはならない。緑膿菌は花瓶から飛び出して患者の口に入るわけではない。理論的に花瓶の水や花が患者に感染症を起こす可能性は極めて低く、また実際にそのような報告はない。患者の机においてある花瓶よりも、患者についている尿カテーテルの方がずっと感染症のリスクは高い。そちらのほうは無頓着に留置しているのに花瓶を排除するなどとは、リスクの階層作りがちゃんとできていない証拠だ。花瓶(かびん)よりも、尿瓶(しびん)の方がリスクはずっと大きいのである。 患者は易感染性だから、という意見もある。しかし、ほとんどの患者は退院してからも易感染性である。CD4値が低いエイズ患者など、特殊な場合を除けば、医師は患者が自宅で花を生けたり庭いじりをするのを禁じていないはずだ。自宅で禁じていないのを、病院内「だけで」禁じるのは、患者の安全というより、「自分たちの責任回避」を優先させているからである。 病院は無菌空間ではない。壁にもカーテンにも床にも医療器具にも医療従事者にも微生物がついている。完全なる無菌空間を作るのは事実上不可能で、現実的でもない。というか、当の患者自身が口にも腸にも皮膚にも微生物を有しており、それはときに日和見感染の原因になる。じゃあ、患者の菌も排除すれば良いかというとそうではなく、常在菌を排除すると逆に感染症のリスクとなる。偽膜性腸炎(Clostridium difficile infection, CDI)がそのひとつである。微生物は人間の生活になくてはならない存在でもあるのだ。 花は感染症以外のリスクをはらむ場合もある。花粉がアレルギー反応を引き起こし、くしゃみや結膜炎を起こす可能性もあるし、花の香りを不快に思う患者もいるかもしれない。しかし、香りについていえば強い匂いを回避したり、苦情に応じて対応すればよいだけの話で、全面的に禁止する根拠には乏しい。というか、病院はもっともっと他の悪臭に満ちているではないか。アレルギーについても問診で回避できる可能性が高いし、そんなことをいうのであれば、差し入れの食べ物などもみな同様の根拠で禁止されるべきであろう(臭いもね)。 「万が一何が起こったら誰が責任をとるんだ」と人はすぐにいう。もちろん、プロのぼくらが責任を取るべきだ。しかし、責任を回避するために患者から全てを奪うのは医療のプロがやる所行ではない。旅行医学のプロは「どうやったらリスクを最小にして旅行に行けるか」を一所懸命考える。「旅行に行くな」はリスクをゼロにする方法だが、それは相手の思いと全然噛み合っていないリスクヘッジ方法だ。我々医療者は、患者の心を慰め、気持ちを強くしてくれるアイテム(花)をできるだけ活用すべきである。自分たちのほうではなく、患者の方を向いているべきである。 常に患者目線の亀田総合病院では花を容認するどころか、施設内にフラワーショップをもっている。さすが、院内レストランで患者がビールを飲める先進的な病院である。聖路加国際病院も移植患者など特殊なケースを除けば花の持ち込みは禁じていない。両施設とも国際医療機能評価機関(JCI)の認証を得ている。世界的な基準での医療機関としての質の高さと、花の持ち込みは抵触しない、ということだ。 患者といっても社会に生きる人間である。彼らの自由は、他の患者の迷惑とバッティングしないかぎりできるだけ容認するのがこれからの医療機関のあり方である。うるさい、まぶしい、臭い、といった病院の特殊環境に患者を強いるのはよくない。尿道にカテーテルを突っ込み、自分の尿が他人にあらわになるのを奇異に感じないのは、我々医療従事者の常識がおかしくなっているからである。世間の常識でものを考えるべきだ。病いに苦悩している患者に、花がどれだけ慰撫となり、勇気付けとなるかを真剣に考えるべきだ。 もちろん、いろいろなルール作りは必要であろう。他の患者に迷惑にならないこと。花や水の世話は患者本人がしない、という条件下で許可すること、腐った水を放置しないことなど。ICUやNICU、血液内科病棟などでは(たとえ感染を助長するエビデンスがないとはいえ)ぼくも生花を推奨しない。しかし、一般病棟できちんとルールを作った上であれば、ぼくは(あるんだかないんだか分からない)懸念よりも、患者のコンフォートを優先させるべきだと思う。二元論的な「花はありか、なしか」ではなく、「病院で花を認可するのであれば、どのような条件下でか」というクールで理性的で科学的な(そして患者目線の)議論を行うべきだ。 徳永進先生は、ぼくが学生時代、患者がそこで酒を飲めるホスピスを作った。できるだけ患者にノーと言わないその先進性に驚いたものだ。患者中心の医療なんて玄関の壁に飾っていても患者中心の医療にはならない。患者と同じ目線と、具体的な行動だけがそれを現実にするのだ。 m3.com 2014年8月22日 |

|

| 自殺ツーリスト、スイスに大挙 5年で600人 | |

| 末期のがん患者らの自殺を手助けするサービスを受けるためにスイスを訪れる外国人「自殺ツーリスト」が、2008年からの5年間で600人を超えたことがわかった。チューリヒ大などの研究グループが専門誌「医療倫理ジャーナル」(電子版)に発表した。 スイスでは、終末期の病人に対する医療従事者の自殺幇助(ほうじょ)が認められている。 研究グループは、チューリヒの法医学研究所に残された外国人の検視記録を調査。自殺ツーリストを受け入れる支援組織との関係も考慮すると、08〜12年に欧州を中心に計31カ国の611人が、スイスを訪れて死亡したと認定した。主な内訳はドイツ人268人、英国人126人、フランス人66人、イタリア人44人、米国人21人、オーストリア人14人で、日本人はいなかった。自殺方法は、鎮静作用のある麻酔薬のペントバルビタール・ナトリウムの投与がほとんどを占めた。 この検視記録が扱うのはチューリヒ市と周辺部の死者のみだが、研究グループによると、受け入れ先がこの地域に集中しているため、ほぼ全てのケースを網羅しているという。 スイスでは自殺ツーリストの受け入れの是非について議論が起きており、11年にはチューリヒ州で「外国人に対する自殺幇助の禁止」を求める住民投票が実施されたが、否決された。 m3.com 2014年8月23日 |

|

|

がん・ステージ4を生きる 「生活の質」支える緩和ケア |

|

| 「もう治療法はありません」。そんな言葉によって、患者は絶望のふちに突き落とされる。しかし、たとえ使える薬に全て耐性ができて効果がなくなり、抗がん剤治療が続けられなくても、「緩和ケア」という治療がある。緩和医療は「ステージ4」のがん患者に何ができるのか。 ●積極的治療と並行 「積極的治療ができなくなったら緩和ケア、というのは誤った認識です。医療者にもまだ誤解が多い」。緩和ケア医で、神奈川県にある湘南中央病院の在宅診療部長、奥野滋子医師(53)はそう話す。 緩和ケアの重要な仕事は、痛みなどのつらい症状をとること。進行がん患者には、がんの増殖や骨転移、炎症など、さまざまな原因で痛みが起こる。痛みをコントロールするためにはモルヒネなどの医療用麻薬も有効だが、偏見を持つ人が多く、使うことを拒否する患者もいる。「痛みを抱えるのは、患者本人だけではなく家族や周りの人もつらいもの。症状がピークに達する前に受診してほしい」 がんの再発転移を告げられると、患者は大きなショックを受ける。その段階から今後起こりうることを整理しつつ、治療や生活の方向性を一緒に考えるのも緩和ケアの仕事だ。積極的治療と緩和ケアは相反するものではない。 病状が進んだ場合も、痛みや吐き気、倦怠感や不眠などのつらさをとることで、食欲が戻ったり、気力が湧いたりする。症状が軽くなれば、患者は希望を持ち、新たな楽しみを見つけることもできる。ただ衰弱する一途ではなく、再び普通の生活を取り戻すことができるのだ。 同じ痛みでも、厚いケアを行うホスピス病棟では、薬の量が半分で済む場合がある。痛みに有効なのは薬だけではない。「一言で言えば、寄り添う力でしょうか」と奥野医師。患者の話を聞き、家族の相談にも応じる。医師だけではなく、看護師に薬剤師、事務員。在宅の場合は、さらに介護士、ケアマネジャー、ソーシャルワーカー。それぞれが情報を共有し、患者をサポートすることが望まれる。 ●「応援団」増やして 一方、患者は自らの状況をよく知ることも必要だ。抗がん剤は、腫瘍を縮小させるためだけでなく、症状緩和のために使う場合もある。今、受けている治療の目的が何なのか。「自分にとって最悪のシナリオもイメージしつつ、前に進むことを考えなければ」。病状が進んでから、ようやく治らないことを自覚する人も多いという。 「治すための治療で、財産をほとんど使ってしまう人もいます。いざ終末期に入っても、満足なケアを受けることができなくなる」。そのような事態を避けるためにも、早い段階で緩和ケアを受けることが望ましい。自分がかかる病院に緩和医療科がなければ、生活圏の中で探してもいいし、地域のかかりつけ医が担当してくれる場合もある。「できるだけ応援団を増やしましょう」と奥野医師は話す。 茨城県在住の阿部喜久子さん(69)=仮名=は2012年、膵臓がんステージ4の宣告を受けた。医師の講演で緩和ケアの重要性を知り、「元気なうちに」と緩和医療科を受診。医師に、まず「あなたの望みは何ですか」と聞かれた。「病気でも豊かな日常生活を送りたい。旅行にも外食にもどんどん行きたい」。それが阿部さんの答えだった。 「先生には何でも相談できます」。お墓のこと。うまくいかない息子との関係のこと。夫(74)の認知症に気づいたのもこの医師だった。何度か通ううち、「家族の考えも聞きたい」と言われ、夫を連れて受診したところ、話がかみ合わないことから医師が病に気づいたという。日常でも不可解な行動が続き、夫と2人で家にいると気分がめいる日々だったが、病気だということが分かって気持ちが楽になった。 息子が3人いるが、それぞれ家庭を持っているので、あてにしていない。夫をひとりで残したくはないが、「あとは天のおぼしめし」と笑う。今の緩和ケア医に診てもらいながら、終末期は在宅で迎えたいと思っている。 「つらいことばかり。でも神様は、こういうことに耐えられる人にしか試練を与えないんじゃないかしら」。阿部さんは始終、明るく話す。児童への本の読み聞かせや老人介護施設での本の朗読など、ボランティアもずっと続けている。「来週は、一人でバスツアーに参加して、山形のサクランボ狩りに行ってきます」 ●日々重ねる大切さ がんは不思議な病だ。まだまだ解明されていないことが多く、治る病気になる日が来るかどうかも分からない。西洋医学以外に、がんを治す方法があるのではないか。ステージ4患者である私自身にも、正直、その思いがよぎることがある。 病が「治らない」と自覚するのはつらいことだ。人はいつか死ぬと頭では理解しても、いざ命の期限が目の前に迫ると、冷静でいられる人は少ないだろう。がんを「克服」などできなくても、患者は何も悪くない。心の強さも弱さも人それぞれだ。思いを巡らせながらも、日々の瞬間を大切に重ねること。そこに、薄日が差すように希望の光が見えてくると信じたい。 m3.com 2014年8月27日 |

|

|

落語:がんよ!笑負 「落語で免疫力向上」 滋賀のヘルパー、兄の看病を契機に創作 |

|

| 滋賀県甲賀市の介護ヘルパー、八幡誠さん(63)が、がんを題材にした落語「ガンタベール」を作った。末期がんと闘う兄を看病し、「笑い」の大切さに気付いたのがきっかけ。患者らの前で落語家が演じ好評だ。八幡さんは「転移や抗がん剤の副作用への不安を抱える患者に、前向きな生活を送ってほしい」と話している。 八幡さんの兄修さん(66)=大阪府高槻市=は2011年に腎臓がんと診断された。総合病院で手術や抗がん剤治療もしたが肺にも転移。呼吸も満足にできないほど苦しみ、寝たきりとなった。医師から末期のがんと宣告されたが、大阪府内のホスピスで緩和ケアを受けるうちにがんの進行が止まり、昨年8月には退院できるまでに症状が回復した。 落語好きで、大学時代にテレビの素人演芸番組の予選会にも出た経験がある八幡さん。兄を看病しながら注目したのが「笑い」だった。総合病院で暗い表情ばかりしていた修さんだったが、ホスピスでは看護師らと話しながら笑顔を見せていた。医師から「笑い」が免疫力を高める効果があると聞き、がんを題材にした落語を作ろうと決意。がん患者や家族の交流会で意見を聞きながら、10カ月がかりで今年6月に完成させた。 ガンタベールは、がんを食べる架空の熱帯魚の名前。がんの特効薬として患者の体内に入ったガンタベールの親方とその配下が、軽妙な掛け合いをしながらがんを食べる様子をユーモラスに描く。闘病中の患者が楽しめるよう、あえて現実離れした内容にした。 落語は、知人で落語家の森乃福郎さん(66)が滋賀県や大阪府などで実演。鑑賞した人からは「こんな治療法があればいいなと笑いながら明るい気分になった」などの声が寄せられたという。 自身も母を膵臓がんで亡くしている福郎さんは「夢のような話かもしれないが、『がんが治る時代は必ず来る』と信じる力を持ってもらえるよう、噺家(はなしか)として力になりたい」と話す。 落語の問い合わせは八幡さんのメール(qzf13321@nifty.com)。 m3.com 2014年9月7日 |

|

|

北播磨総合医療センター:外来待ち時間に「ミニ講座」 テーマさまざま月2回、認定看護師が講演−−小野 /兵庫 |

|

| 北播磨総合医療センター(小野市市場町)は診察の待ち時間対策として、外来患者を対象にした「外来ミニ講座」を始めた。同病院の認定看護師が講師となり、月2回のペースで開催する。 同病院によると、外来患者数は1日平均800人を超え、待ち時間が1時間以上の状態が続いている。その対策の一環として「少しでも有意義に過ごしてもらおう」と、ホールでの30分間のミニ講座を企画した。 認定看護師は特定分野で技術と知識が認められた日本看護協会の資格で、同病院に14人が勤務する。8日の講座では、認知症看護認定看護師の高原昭さん(51)が「認知症の予防について」と題して講演した。 高原さんは「歩かないと歩けなくなるのと同じで、脳も使いましょう」と呼びかけ、認知症の状態にならないために「歩きながら俳句や川柳を考える」などの生活習慣の工夫を推奨した。診察を2時間半待っているという女性は「いろいろ知りたいことがあるし、いい試みだと思う」と話していた。 ミニ講座は今後、心疾患、緩和ケア、がんの痛みなどをテーマに開催する。軌道に乗れば、病院に勤務する管理栄養士らによる講座も考えるという。 m3.com 2014年9月17日 |

|

|

僧侶は苦の現場に 新たな姿を求めて 「岐路から未来へ」「福祉と仏教」 |

|

| 「寝ている間に仏さんに迎えに来てもらう。それで、あんたにおまいりしてもらえたら、ええな」。90歳を超えた女性の言葉に、真宗大谷派僧侶の三浦紀夫(49)は大きくうなずいた。 「うれしいなあ。わが人生に悔いなしや」。年齢を感じさせない張りのある声が響くと、三浦は間髪入れず言う。「150歳まで生きたら、もっと若いお坊さんに頼まんと、いかんね」。大阪人同士らしい軽妙なやりとり。部屋が笑い声で満ちた。 三浦が事務局長で理事を務めるNPO法人「ビハーラ21」が運営している大阪市平野区の高齢者施設。「ビハーラ21」は、生老病死の「苦」に寄り添うという理念の下、僧侶や介護スタッフら医療福祉の専門家が連携しながら、高齢者や障害者向け施設の運営、独居高齢者支援の事業を進めている。 ビハーラはサンスクリット語で「僧院」「休息の場所」の意味だが、近年は終末期を中心とした医療や福祉における仏教者のケアを指すことが多い。ビハーラ僧と呼ばれる三浦は寺の出身ではない。かつては猛烈サラリーマンだった。 ▽バブル期 大阪府貝塚市のサラリーマン家庭に生まれた。豊かな家ではなく、中学、高校の時に思ったのは「世の中、金がなかったらあかん」。1985年、大学に進学したものの、時代はバブルが始まる時期。「学校へ行っている場合やない、と思いました。働いたら金になる、って」 アルバイトに精を出して大学を中退、建築資材メーカーに就職し実力主義の社長に認められて秘書役に。華やかな接待に同席し、社長の名代として冠婚葬祭の場にも出向いた。 猛烈に働いて取締役に抜てきされたが、社長の死去を機に1997年に退職、企業の顧問などを務めるコンサルタントへと転身した。仕事は順調で高収入を得る。そんなある日、大阪市内の有名百貨店が新事業として仏事相談コーナーを開設することを知り、強い関心を抱いた。 数多くの葬儀に参列した経験を持つのに、95年に自らの父親を送った際、会葬者への対応が十分ではなかったとの心残りがあった。勉強のつもりで講習会に出掛け、相談担当者として働き始める。顧客サービスの改善を求めていろいろ意見を言うと、百貨店側から現場責任者になるよう依頼された。以後、仏事相談が三浦の主な仕事となる。01年のことだった。 ▽悩み相談 デパートの一角にある相談コーナーに座って驚いたのは、香典返しなどの相談そっちのけで亡き人への思いを吐露する客が多かったことだ。 「家で息を引き取りたがっていたのに、かなえてあげられなかった」「母の魂はどこへ?」。時間を気にせず、じっくり話を聞いた後、相手を思いやる言葉を掛けると、「ここへ来てよかった」と涙を流す人も。 「なんなんやろ、これは」。華やかな百貨店の片隅で、静かに語られる近しい人々の死にまつわる嘆きや悲しみ、悔恨。小さな子どもを亡くした人に仏壇を世話し、こんなつぶやきも聞いた。「○○ちゃんのおうちができたよ。ずっと一緒だね」。今も忘れられない。 死は誰にでも訪れる。金は大事だが、金だけじゃ駄目だと身に染みた。「イケイケ猛烈サラリーマンの反動が来ました」。三浦の相談は評判を呼んだ。悲嘆の場に身を置くうち、三浦の中で疑問が膨らむ。お坊さんは一体、何をしているのだろう。 ▽生活全般 客に聞くと「お坊さんにそんなこと、言えません」。三浦は目についたお寺に次々と飛び込み、僧侶の役割を問うた。いくつもの寺を回った後、「君がそう思うのならば、自分が見本になったらどうか」と返答した住職に出会う。これが縁で三浦は僧侶になった。 「ビハーラ21」で主に心のケアを担うが、まずは安心して暮らせるよう、生活全般の支援をする。大切なのは「自分らしく生きられること」。そして、死期が迫った人の手を握り、体をさする。頼まれれば、葬儀も執り行う。専門職と連携しながら、その全てに関わるのが僧侶の役割だ、と三浦は考える。 通夜の席で亡くなった人についての話をする。みんなが真剣に聞き、問う。「わしが死んだとき、なんの話するの?」「そのときに考えるわ。間違ったことを言うたら、その場で突っ込んでくれてもええで」。みとりの場は意外に明るく、専門の介護スタッフへの感謝の気持ちが表情に出るという。 自らを振り返り「自分の人生はこれじゃないな、と思う人が来てくれるといい」と話す。「福祉の現場に僧侶がいる」。それが日常の風景になることが三浦の願いだ。 m3.com 2014年9月17日 |

|

| がん患者のうつ病ケア | |

| うつ病のあるがん患者の4人に3人は、うつ病の適切な治療を受けていないという研究結果を英エディンバラ大などの研究チームが英医学誌ランセットなどに発表した。 まず、がん患者約2万1千人について調べたところ、うつ病の割合はがんの種類によって6〜13%で、肺がんが最も高かった。一般人では2%程度だという。重いうつ病と診断された約1600人のうち73%は有効な治療を受けていなかった。 次に、看護師と精神科医によるがん患者向けの特別なうつ病ケアの有効性を調べたところ、全体の62%で改善がみられた。普通のうつ病治療を受けた人では改善率は17%にとどまった。 m3.com 2014年9月24日 |

|

|

がんとともに働ける社会に 良い「だましだまし」を |

|

| 仕事をしていて「先日がんを手術しまして」というような人に会うことが数年前に比べ格段に増えた。再発や転移を経てなお働いている人もいる。がん医療は着実に変わっていて、今や入院せず通院だけで治療が終わることもある。なのに、社会や企業の意識はその変化に追い付いていない。 社員から「がん」と聞くと、凍り付いてしまう人事担当。良かれと思って一方的に仕事の変更を言い渡す上司。腫れ物に触るように接する同僚。時折耳にするこうした対応は、私たちに植え付けられたがんへの恐怖心から来るのかもしれない。怖い、考えたくない。だから無意識に遠ざけようとする。こうした考えはそろそろ改めたい。 一生の間にがんと診断される日本人は男女とも2人に1人と推計されている。がんは死因のトップであり重大な病気であることは間違いないが、一方で治療は進歩し、5年生存率は60%近く、がんの種類によっては90%に達する。予防はとても大切だが、がんになった後にどう生きるかを真剣に考える時代だ。その中で「どう働くか」は重要性を増している。 厚生労働省によると、現在も勤労世代である20〜64歳の約22万人が毎年がんになるが、高齢化の進展などで働く期間は今後長くなるし、働く人の多様性も増す。がんに限らず自分の病気、家族の介護など人生の大小の山を乗り越えながら仕事を続けることが当たり前になる。そうした中では従来の「働くか、休むか、辞めるか」の選択ではなく、時間帯をずらす、時間を短縮するなど柔軟な働き方、良い意味の「だましだまし」が重要になりそうだ。 今は職場に自分のがんを黙っている人も多いという。プライバシーに関わる問題なので理解はできるが、さまざまな不利益を恐れて言い出せないのなら、その状況は変えていきたい。がん経験者に話を聞くと、治療と仕事との両立がつらい時期は確かにあるが「仕事があったからこそ乗り越えられた」と振り返る人も多い。 こうした個人の事情に柔軟に対応できる職場への変革は大変な作業かもしれない。だが実現できた企業が得る見返りはきっと大きいはずだ。 m3.com 2014年9月24日 |

|

| 診察室のワルツ:「積極的に治療しない」選択 | |

| 岡本左和子 奈良県立医大健康政策医学講座講師 「足が動かなくなって1週間たちますので、手術をしても回復する可能性は極めて低いです。時間がかかり、多量の出血が予想される手術は逆に危険が大きく、Aさんに耐える体力があるかも不安です。大きな治療はしない方がよいと考えます」 82歳になるAさんに主治医が伝えた言葉です。「外科医としては誠に断腸の思い」と付け加えた医師が沈痛な面持ちで、言葉を選びながら誠実に厳しい状況を説明する様子から、この医師のやるせない思いがひしひしと伝わってきました。 この3週間ほど前、Aさんは突然足に力が入らず歩けなくなりました。最初の病院は胸椎の圧迫骨折と思い込み、治療が後手に回りました。転院して受けた診断は肝臓がん。脊椎に転移し、脊髄を圧迫したことによる歩行困難でした。Aさんと家族だけでなく医療チームにとっても、つらい現実だったと思います。 しかし、Aさんの決断はとても早く、「分かった。何もしない。痛みだけは嫌だから頼みます」と医師に伝えました。「何もせず見放すという意味ではありませんからね。今の状態で生活できるようにいろいろな方向から考えます」と、Aさんの足をさすりながら伝えたその医師の姿が印象的でした。 最初の病院の対応には怒りを感じますが、それよりも「賢く治療を選択する」Aさんの姿に敬服しました。思いもしなかった下半身不随になったのです。「ショックだ」ともらしたAさんの一言に深い意味が含まれていると思います。 病は突然やってきます。治りたい一心で治療を重ねても、結果が思わしくないことがあります。医師も、助けたいと考えて「治療のしすぎ」に陥る可能性があります。最近、世界的な傾向として、治療のしすぎを見直す流れが出てきました。「何でも治療をする。治療をしないのは見捨てられた」と考えるのではなく、選択肢の中に「積極的に治療をしない」という項目が含まれるのです。徹底して病と闘うのも患者の選択ですが、「賢く治療を選択すること」を医師と共に考えると、普通に過ごせる時間が長くなったり長生きにつながったりすることがあります。 m3.com 2014年9月25日 |

|

| 奇跡的回復、表情も明るく | |

| 堀泰祐さん(県立成人病センター緩和ケア科) 老人ホームなどの入居者に対するアンケート調査で、日常生活の関心事で一番にあげられるのは、食事といいます。高齢者にとって、食べることは何よりの楽しみです。 Zさんは70歳を過ぎた女性で、脳梗塞で倒れました。一命は取り留めたのですが、左半身不随と認知障害が残りました。嚥下も困難となり、直接胃に栄養を入れるための胃ろうが作られました。病状が安定したので、急性期病院から回復期リハビリ病院に転院となりました。転院当初は、ほとんど寝たきりの状態で、表情も乏しく、意思疎通もはかれない状態でした。 摂食嚥下の専門家である言語聴覚士(ST)と栄養サポートチーム(NST)が協力して、Zさんの嚥下訓練を始めることになりました。まず、レントゲン透視を用いて、嚥下状態を評価すると、水分ではむせるものの、ゼリー状のものは、何とか飲み込むことができました。ゼリー状の栄養食を少しずつ試みることにしました。 寝たままでは飲み込みができませんので、座位になる訓練から始める必要がありました。座った状態で、ゆっくりと、STがゼリー食を食べさせました。日に日に食べる量が増えました。1カ月ほどで、柔らかいものなら嚥下できるようになり、表情が明るくなりました。簡単な会話も可能となりました。自助食器を使って、利き腕の右手で食べる訓練も始めました。NSTは必要な栄養量を計算して、胃ろうからの注入を減らしてゆきました。 さらに1カ月ほどたった頃には、時間をかけて全粥(ぜんがゆ)刻み食を完食するまでになり、胃ろうは必要なくなりました。この頃には、夫が来ると、自分から会話を交わすようになりました。嚥下訓練を続けながら、車椅子にも挑戦しました。 リハビリの効果もさることながら、食べることの喜びが、めざましい回復につながったように思います。半年後には、毎食にかかる時間が30分以内となりました。車椅子での自力移動も可能となり、退院の日を迎えました。夫は「こんな日が来るとは奇跡としか思えません」と言って、病院を後にしました。 m3.com 2014年10月7日 |

|

| 入院患者の自殺を防ぐ 米国には報告制度、日本の詳しい実態は不明 |

|

| 内閣府などの自殺統計(2013年)によると、国内の自殺者2万7283人のうち、原因や動機に病気など健康問題を含む人が半数を占める。このため、病院は自殺が起きる危険性が高い場所であるとして、入院患者の自殺を防ぐための取り組みが進んでいる。 ●病院協が研修会 「男性の病棟での様子を見て、自殺につながるサインを見つけてください」 会場で上映されたビデオでは、体調不良で会社を休みがちという想定の40代男性が、病院のベッドでうつむいている。参加者たちは、男性の気になる行動を指摘し合い、「窓から下の方をのぞき込んでいる」「口数が少なく無気力な感じ」「妻がいるときと、一人のときの様子にギャップがある」などと、グループごとに発表した。 日本医療機能評価機構の認定病院患者安全推進協議会が8月下旬、東京都内で病院内の自殺予防のための研修会を開いた。発表を聞いた講師の大塚耕太郎・岩手医科大特命教授は「患者の出すサインへの感度を上げることが支援の出発点になる。その情報を皆で共有し、検討することが大事だ」と解説した。 研修会には全国の病院担当者約30人が参加し、2日間で自殺予防の基礎知識▽自殺の起きやすい場所の確認と対策▽患者の話を傾聴する実習▽自殺が起こった場合の遺族や医療スタッフへのケア――などを学んだ。講師は自殺対策や医療安全管理の専門家、精神科医らが担当する。2012年から年2、3回実施している。 研修会開催のきっかけになったのは、同協議会が05年、会員1048病院(調査時点)に実施した病院内の自殺についてのアンケートだ。米国では、自殺を含む病院内の重大事故の報告制度があるが、日本では入院患者の自殺の実態は把握されていなかった。 ●半数に予兆や変化 「過去3年間に入院患者が自殺した」と答えたのは、精神科病床のある病院では、回答のあった106病院のうち70病院(66%)。発生数は計154件だった。一般病院(575病院)でも29%にあたる170病院で、計347件が発生していた。 一般病院での自殺者の主病名で最も多かったのは「がん」(35%)。精神科疾患(13%)、整形外科疾患(9%)、脳神経疾患(7%)が続いた。自殺の場所は「病棟内」(42%)が多かった。「死にたい」と口にする▽心身の症状の悪化や不眠傾向が続く――などの予兆や変化が、自殺者の半数にあった。これらは、適切な対応をしていれば、自殺を防げた可能性を示していた。 ●講習会実施は5% また、一般病院で患者の自殺予防の講習会を実施しているのは、5%にとどまっていた。このため、専門家が集まって研修プログラムや教材を作成した。 中心になった河西千秋・横浜市立大教授(精神保健学)は「病院での自殺の問題はタブー視されがちであり、病院全体の取り組みが必要だ。研修の参加者が学んだことを病院全体に広めて、対策につなげることが大切。それが患者を守るだけではなく、医療関係者が精神的な衝撃によって心の病気に陥るのを防ぐ」と指摘する。研修を受けて、対策につなげる病院もある。同協議会は来年度、病院内自殺の実態や予防対策について、再調査を実施する予定だ。 ……………………………………………………………………………………………………………… ◇自殺を起こす恐れのある要因◇ ▽訴えや態度 ・死に傾く気持ち ・絶望感、無力感 ▽既往歴・家族歴 ・自殺未遂、自傷行為 ・家族、親族の自殺 ▽症状や病気 ・精神疾患 ・がん ・慢性、進行性の身体疾患 ・身体機能の喪失 ▽生活環境・出来事 ・親しい人との離別や死別 ・失職や経済破綻 ・孤立 ・自殺報道や情報への接触 (河西千秋・横浜市立大教授の資料を基に作成) m3.com 2014年10月9日 |

|

| 私の最期 親しい人に語ることから | |

| 辻外記子 (つじときこ 朝日新聞社科学医療部) 治る見込みのない病気になったとき、どんな治療やケアを受けたいか。そんな患者の望みはどうすればかなえられるのか。この夏、米国国務省が主催する医療政策のプログラムに参加したり、日曜版グローブの特集「生の終わりに」の取材班に加わったりし、自分の最期について、家族らと話しておくことの重要性を改めて感じた。 人工呼吸器をつけたカレンさんの尊厳死を巡る論争が1970年代にすでにあった米国。薬物などを使い死期を早める安楽死を認める法律を3州がもち、はるか先をいく国だと思ってきた。だが研究者に話を聞くと、地域差が大きく、課題は日本とさほど変わらない気がした。 倫理に詳しいユタ大学のジェイ・ジャコブソン名誉教授は「終末期の希望がはっきりしている人は少なく、一緒に暮らす家族にも伝わっていないことがある」と言う。まるで日本のようだ。さらに「病状と共に、気持ちは揺れる。どうするかの判断は難しく、任される側の負担は重い」と続けた。 スタンフォード大学のフィリップ・ピッゾ教授は「死に関する議論が足りないため、終末期に適切なケアができないことがある」と指摘した。 ピッゾ教授ら21人の有識者は9月、米国医学研究所のもとで「米国での死」と題した報告書をまとめた。米政府や国民に、医師らへの教育や、対話形式で患者の価値観や希望を聞いておくことの重要性を提言した。そのプロセスは、高齢でなくとも、病気が深刻でなくとも、それぞれが家族らと十分に会話することで始まると示す。 話しにくいテーマを、周囲とどう共有するか。事前指示書やエンディングノートと呼ばれる書面に、希望を書いておくことも一つの手段だ。書くことをきっかけに、議論は深まると私は漠然と思ってきた。だが書こうとすると、死への現実味が増し、逆に家族と話すのが嫌になる。国内ではそんな調査結果がある。 グローブで紹介すると、「書けないのも普通と納得、安心」というお便りをもらった。書けなくても悲観することはない。私自身、記事の掲載前に家族に自分の考えをつらつらと話したが、その内容や記事がエンディングノート代わりで、ノート自体は白いままだ。 「日常会話の中で、娘たちにそれとなく話すことでも良いのかしらと思いました」というお便りも頂いた。「そうですよね」と独りごちた。目的は、考えること、希望を伝えること。その後で書面に書き留めたいと思えれば、なお良い。親しい人に語ることからまず一歩、進みたい。 m3.com 2014年10月16日 |

|

| 元知事の闘い 絶望したのは1時間 | |

| 元宮城県知事の浅野史郎さん(66)は2009年5月、血液がんの成人T細胞白血病(ATL)と診断された。定期的に診察を受けに通っていた東北大病院の血液内科で通告された。原因となるウイルス(HTLV―1)に感染していることがわかってから、4年後のことだった。 自覚症状はまったくなかった。直前3月の東京マラソンでは4時間15分で完走していた。勤務先の慶応大では、新学期が始まっていた。「感染者のうちATLを発症するのは5%」。以前、医師から説明された、その5%に入ってしまった。 官僚時代から頭の切り替えと合理的思考で有名だった浅野さんは迷わなかった。診断の直後、病院近くの喫茶店に入り、妻の光子さん(65)に宣言した。 「これから、この病気と闘うぞ。絶対に負けない。力を貸してくれ」 迷っても絶望しても、何も変わらない。病気と「闘う」姿勢になろう。守りに入ってはいけない。 浅野さんは話す。 「絶望していたのは、そう、1時間ぐらいでしょうか。でも、妻に『闘う』と言ったら、ものごとがとても単純化されたんです。大学の仕事のこと? 瞬時にみんな過去のことになりましたね」 大学の講義を休講にする。2本のテレビのレギュラー番組を降板する。いずれも迷いなく決めた。病(やまい)と闘うこと以外、無になった。 浅野さんは振り返る。 「知事を3期務め、大学人になり、還暦を超え、いまさら人生の目標なんて……と思っていた私に、いきなり目標ができたんです。新しいやりがいのある仕事ですよ」 これほどの吹っ切れた思いの裏には、「足下に泉あり」という浅野さんの好きな言葉があったことは確かだ。人生で、人事異動も、人との出会いも、そして病気も、自分の意思ではなく、「上から」やってくる。そんなとき、「いやだな」と思わず、まず自分の足元を掘ってみなさい。目標は足元にある。掘ってみると、必ず泉が湧いてくるから。 そして、「闘病」という新しい「仕事」を、浅野さんはひょうひょうと乗り切っていく。 m3.com 2014年10月16日 |

|

| 死を覚悟した医師 若い人へのメッセージ | |

| 東京の奥沢病院の院長だった松村光芳さんは2012年4月、脳腫瘍の手術を受けた。昔からの友人でコミュニケーション・ディレクターの佐藤尚之さん(53)にこんな思いを相談した。 「病気になって初めてわかったことがある。それを友人、知人、若い人に伝えたい。残したい」 当時55歳。その思いは佐藤さんらの尽力で、9月21日、東京・目黒での講演会となって実現した。 「僕は 確かに あなたと ここにいた」と題された講演会には、200人以上が集まった。スライドを使い、突然に健康な生活を奪われた思いを語っていく。 〈死は一人で向き合うもの。死んでいくのは一人。これはものすごい孤独感〉 〈もともと人生に失うものなんて何もない。人生は自分のもの。斜に構えるのは簡単だが、人生は肯定的に捉(とら)えるべき。人生には限りがある〉 〈心配しないで大丈夫。だって生きてるじゃん! 「ここに生きている」 これで十分〉 〈自分にとって幸せなのは普通の生活。朝起きてご飯を食べたらおいしい、といった普通のこと〉 〈人生は泡沫(ほうまつ)。最後は消えてなくなる→だから「虚(むな)しい」のではなく、全て「ご縁」の中で生きていることに感謝する〉 最後に、次世代を担う若者たちへ伝えたいことを四つあげた。(1)未来を信じて労を厭(いと)わない(2)迷ったらチャレンジすべき(3)ほとんどのことは何とかなる(4)善の力を信じてまっすぐものを見よう―― 講演会の後、知人らにメールを書き送った。〈講演会まで生きられれば、ありがたいと思っていました。伝えたいことは、あの場で全部伝えました〉 手術後も、奥沢病院で療養しながら、院長として、長く診てきた患者を診察した。再発を抑えようと、抗がん剤の化学療法、高圧酸素療法、放射線治療にも取り組んだ。体調はよかった。近所でラーメン、うなぎ、イタリア料理などを食べ歩いた。看護師の妻尚子さん(55)が「がん患者で痛風の発作が出た人を初めて見た」とあきれるほど、食欲は旺盛だった。 講演会から1年後、脳の別の部分に転移しているのがわかった。13年9月19日のことだった。 m3.com 2014年10月23日 |

|

|

先立つ人は師 失われない存在感じて ホスピスで知ること |

|

| つらい状態を緩和し旅立ちをサポート、大切な人を失った家族もケアする。日本で浸透してきたホスピスで、終末期の心を支える活動が広がる。 × × × × 窓の外は静かな雨。東京都多摩市の聖ケ丘病院ホスピスの共用スペースに座った尼僧の佐々木慈瞳(ささき・じとう)さんは、オカリナを取り出し、懐かしいメロディーを吹き始めた。 「あめ、あめ、ふれ、ふれ...」。音色に合わせ、体全体で軽く調子を取っていた高齢の男性がぽつりと言う。「オカリナ、習おうかな」「いいですよ、手軽で」。慈瞳さんが笑顔で返した。 家族をここでみとったという男性はこの日、遺族会出席のためにやって来た。終末期の患者や大切な家族を失った人の話を聞くボランティア活動を続ける慈瞳さんとは、さまざまな会話を交わしてきたという。別の男性は話す。「妻を亡くしてがっくりしていた時、慈瞳さんが話を聞いてくれたり一緒に泣いてくれたりした。尼さんだからいいのではない。そういう人だからいいんです」 ▽父のみとり 慈瞳さんは寺の出身ではない。大学で古代史を専攻、1991年に卒業し大学職員に。大きなプロジェクトに携わる充実の日々だったが、父親をがんで亡くした後、自分でなくてもいい仕事ではないかとの思いが膨らみ、卒論や父が最後に望んだ写経で世話になった奈良県桜井市の観音寺へ。現在は副住職を務める。 「今から振り返れば、僧侶になったのも、終末期の患者さんや家族の場に行くのも、父をみとった経験からだと思う」 縁ができたこのホスピスに、奈良から月に何日か、ボランティアで訪れる。スタッフが患者らに慈瞳さんを紹介する際、「何でも話を聞いてくれる人」と伝えて「たまたま仕事がお坊さん」と説明する。自身も宗教者の主張はせず、必要とされる場合にだけ対応する。 共用スペースで折り紙を折っていると、「そういう人がいるのなら話がしたい」と病室に呼ばれることも。世間話から死後の世界にいたるまで語られる内容は幅広い。話を聞き、患者と家族が大切に過ごす時間を心に刻んでもらえるようオカリナを吹く。亡き人をしのぶ曲も演奏する。 「父親や、病院で見送った思い出深い人たちは今も近くにいて、私の背中を押してくれると感じている。だから歩みを進められる」と話す。「失った人こそ失われない存在として私たちを動かす」。終末期にかかわってきた慈瞳さんの実感だ。 ▽支えは瞑想 日本でも浸透してきたホスピス。身体的苦痛の緩和とともに、スピリチュアルペインと呼ばれる「なぜ今、死ななければならないのか」「死んだらどうなるか」といった心の痛みや恐怖をケアする機運が、慈瞳さんのような宗教者や医療関係者を中心に近年高まる。 今年開設された埼玉県上尾市の上尾中央総合病院緩和ケア病棟に勤務する緩和ケア認定看護師大島英子さんは、ホスピスに関わり約20年になるベテランだが、今も心のケアの学びを進める。 自らを支えるのはラージャヨガと呼ばれる瞑想だ。瞑想によって意識に注意が払えるようになると、不測の事態でも動じなくなり、それが患者や家族に安心感を与えるのだという。「存在そのものが支えになった」と家族に感謝されたことも。 癒やしの空間づくりに力を入れる。明るい雰囲気の病棟には、ヒーリングアーティストによる絵画があちらこちらに掛けられ、廊下はギャラリーのよう。アロマセラピストでもある大島さんは、香りの重要性も強調する。「個々の香りの効果だけでなく、その人が欲する香りが大切。生きてきた思い出と香りがマッチすることがよくあり、心のケアで大事な役割を果たす」と指摘する。 大島さんが、数多くの終末期の患者を見てきて深く思うことがある。「自分の中で何かと和解をしたり、気付いたり、開花したりして旅立つ人が非常に多い。教えていただくことがたくさんある。先立っていく方は師なのだと実感します」 m3.com 2014年10月24日 |

|

|

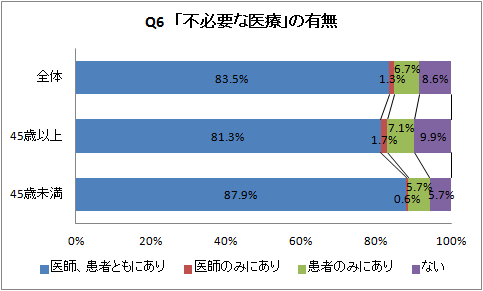

「不必要な医療あり」が9割超 「患者の激しい要求」「経営のため」との声も |

|

| Doctors Community10周年 注目トピックスと10年後の医療 Q.6 「不必要な医療」の存否  Q.6では、医師が過剰に検査・投薬をしたり、患者が不必要な薬を求めるなど、「不必要な医療」が医師の負担になっているとの指摘が、一部にあることを踏まえて、「不必要な医療」の存否を聞いた(回答数:526人)。 Q.6では、医師が過剰に検査・投薬をしたり、患者が不必要な薬を求めるなど、「不必要な医療」が医師の負担になっているとの指摘が、一部にあることを踏まえて、「不必要な医療」の存否を聞いた(回答数:526人)。最も多かったのは「医師、患者ともにある」で、83.5%に上った。「医師のみにあり」が1.3%、「患者のみにあり」が6.7%で、合計91.5%が「不必要な医療がある」との認識だった。「なし」は、わずか8.6%にとどまった。 卒後20年をめどとして「45歳以上」と「45歳未満」に分けてみると、「不必要な医療がある」との回答は、「45歳以上」で90.9%、「45歳未満」では94.3%となり、若い世代の方が、「あり」との認識が若干高かった。わずかではあるが、経験年数を積んでいくことで、必要性を理解できる医療、あるいは「やむを得ない」と考える医療が存在する可能性を示唆した。 「不必要な医療」の具体的例について、任意で聞いた。多かったのは、「患者のコンビニ受診」「風邪薬」「訴訟を避けるための検査」「胃ろうなどの終末期医療」を指摘する声だ。「必要のない医療をしないと患者の信頼が得られない」「診療単価が下がっているので、『もっと検査を!』という院長がいる」という意見もあった。 「不必要な医療」として挙げられた具体例は以下の通り。 【経営に関する問題】 ・診療単価が下がっているので、「もっと検査を!」という院長。いやそれ違う。 ・医療費の取り合いに発展する過剰医療。 ・某私立病院を受診すると、必要ない検査まで多数実施される。患者はいろいろ検査してもらったと喜んでいるらしい。赤字病院が一気に黒字化! ・病院経営のため、客単価を上げるにはどうするべきか真剣に考えている医療者、特に管理者。また、そうしなければ経営が成り立たない状態に追い込んでいる厚生労働省、国。 【薬・検査】 ・特に精神科の向精神薬、認知症外来の認知症薬、整形外科の骨粗鬆症薬、泌尿器科の自律神経系内服投与など。その投薬で本来の症状が改善するどころか、ポリファーマシーで薬剤性医原病となり、不必要な入院まで増える。患者が無駄に医療を求め、医者がそれに答える形で病気を作り、無駄な入院が増え、医療費が右肩上がり! ・慢性的な経口摂取不能はPEGの適応なし。ただ、PEG増設しないと療養型病院への転院が難しく、施行せざるを得ない。家族もそのような患者に対し、不必要な治療を求める。 ・風邪の抗生剤処方。そもそも風邪の保険診療。湿布の保険適応。 ・どうでもいい検査を提案。どうでもいい検査を希望。 ・回復の見込みの無い人の胃瘻、抗認知症薬。 ・中心静脈ポート、胃瘻、健診における胃バリウム検査。 ・食思不振ですぐに点滴。 ・保存的治療で十分な脳出血でもコストのため手術する脳神経外科医など。 ・ルール破りの不妊治療、命の選別。 ・腰痛患者に7種類の鎮痛薬を含む22種類の薬が処方されていた。 ・医者は無駄な抗菌薬投与や無駄な入院治療をして経営に転嫁している。 ・不必要な検査や投薬は完全に無くすことはできないが、ある程度の歯止めは必要と思う。看護師任せで漫然と処置をするケースは多いと思う。また患者も自己負担が少ない人は後発品をいやがる。 ・初診時の採血で、検査の評価料をもらうために一項目当たり少ない量で多くの種類の検査をする医者。 ・頭部打撲で救急病院受診患者の場合、不必要と思われる場合も頭部CT撮影しておかないと見逃しと追及される恐れがあるので、全例撮影するような、「防衛医療」が避けられない現状がある。 【患者問題】 ・生半可な知識で要求が激しい患者がいる。 ・症状の経過を見て後に診た医師が、前医を批判したり中傷したりする医師も多く、患者もうわさなどに振り回されドクターショッピングしている。 ・不必要な医療行為をしなければ、患者の信頼が得られないと感じることもある。 ・何も処方しないと患者から不満を訴えられるので、かぜ薬なり何らかの処方をする。 ・とにかく専門医(実際は専門医でなくても患者さんが判断)受診したり、すぐ転医したりする患者。 ・一方的に患者権利を擁護する時代の流れがその原因となっている気がする。 ・治療の必要がなくなっているのに、療養の場がない、家族が見られないなどの理由で退院しない患者。 ・中国人が国保で受診し、一時帰国の度に長期大量処方を要求する。 ・複数の診療科受診あり、重複を認めることがある。 ・多数の病院を同じ患者が同じ科で受診。症例数でいい病院を決める。 ・風邪薬や鎮痛薬・湿布薬など予防的に持っておきたいとの希望多い。全て断っている。 ・患者を指導していくのも医者の責任。 ・適応外手術を受けることによる生命保険収入。 ・生活保護患者が、治療により必要のなくなった薬の処方を引き続き要求する。 ・医療に対する認識にズレがある上、情報過多な状況からある程度、仕方がないのではないか。 【制度】 ・医療費が増える原因は様々あるが、大きな要素は終末期医療である。特に、尊厳死を認めない現在の法律では、必要以上に終末期医療に金がかかる。政府が医療費を削りたいのであれば、自ら尊厳死を考え、法律化することが求められる。また、不必要な検査投薬の原因の一つに、訴訟対策があり、医療事故は全例免責とすれば、不必要な医療費は減るはず。 ・出来高払いを一般医療でも考え直すべき。 ・もともと、日本では、医療機器も、薬品も多すぎて、供給過剰であって、その背景に企業と政府・官僚のつながりがあることは否めない。よって、今後も続くであろう。 ・玉石混淆の論文、データ、不必要な医学書、無茶苦茶なガイドライン。不必要悪の専門医。 ・日本は、自由開業医制であり、出来高払い制、イギリスはGPがある地域のプライマリケアを最小のコストで担う。自ずと、我国の医療は出来高払いのため、アメリカに近く、不必要な医療も必要悪として生じ得るであろう(あくまで推測の域ではあるが)。 m3.com 2014年10月29日 |

|

|

メッセンジャーナースと交流会 受けたい医療テーマ、岡山で11月 |

|

| 患者が望む医療を提供するために医師との懸け橋となって看護に当たる「メッセンジャーナース」が注目されている。11月2日には、全国のメッセンジャーナースが岡山国際交流センター(岡山市北区奉還町)に集い、「私が受けたい医療とケア」をテーマに市民との交流会を開く。 メッセンジャーナースは、2010年に認定協会(東京)が設立された。10年以上の看護師歴と、約70時間の講座の受講が認定の条件。現在、23都道府県で55人(うち岡山県は3人)が認定されている。 患者や家族の心情を医療者に的確に伝えたり、治療への自己決定を支援し、患者が満足できる医療を受けられるように手助けする。 交流会を発案したのは、認定者の一人の赤瀬佳代さん(37)=岡山市南区。赤瀬さんは、これまでに国立がん研究センター中央病院(東京)と、在宅緩和ケアに力を入れる「かとう内科並木通り診療所」(岡山市南区並木町)で勤務。役割の異なる医療機関で患者本位の医療や看護を模索してきた。現在、在宅看護の事業所を同市内に開設する準備を進めている。 交流会では、在宅看護事業所、東京女子医大東医療センター患者相談室(いずれも東京都)、自宅でも病院でも最期を迎えられない人を受け入れるホームホスピス(長崎県)で活躍するメッセンジャーナースたちが、各自の活動を報告。市民を含めた参加者全員がグループに分かれ、どんな医療を望むかを話し合う。 赤瀬さんは「自分自身や家族の医療や介護に悩んでいる方と語り合いたい」と話している。 時間は午後2時半〜4時半。当日参加も可。無料。 問い合わせはメッセンジャーナース認定協会(03―5386―2427)。 m3.com 2014年10月30日 |

|

| 「11月1日に死にます」 尊厳死宣言の動画、米で波紋 |

|

| 余命半年を告げられた末期がんの米国人女性が、自宅で自ら命を絶つと伝えたビデオが、尊厳死の是非を巡り、波紋を呼んでいる。米CNNなどによると、夫の誕生日を祝った後、11月1日に薬を飲んで死ぬという。 ブリタニー・メイナードさん(29)は結婚式を挙げてまもなく、脳に悪性腫瘍(しゅよう)が見つかった。治療法もなく、激しい頭痛に悩まされ、これ以上苦しむ前に自ら死ぬことを決め、カリフォルニア州から尊厳死を認めているオレゴン州に夫と引っ越した。 尊厳死を支持するグループが10月6日、メイナードさんのインタビューをユーチューブに載せたところ、907万回のアクセスがあった。ビデオの中で、メイナードさんは薬の容器を取り出し「2階の寝室で、好きな音楽を流しながら、夫や母たちに見守られて薬を飲む」などと語る。 思い残すことがないようリストを作り、数日前、最後の望みだったグランドキャニオンも訪れた。メイナードさんの選択を支持する人がいる一方、最後まで病気と闘うべきだと反対する医療関係者など、メディア上で大論争を呼び起こしている。 米国では五つの州で尊厳死が認められているが、メイナードさんはブログに「全ての米国の末期患者が、自分の最期を選べるようになるのが夢」と書いた。2013年のギャロップ社の調査では、米国人の70%が、痛みを伴わない方法であれば、末期患者の尊厳死を認めるとしている。 m3.com 2014年10月31日 |

|

| がん患者と希望のリレー 今年も24時間歩くイベント | |