|

第26回日本臨床内科医学会 がんや認知症の患者を在宅で診るため地域連携推進 |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| わが国の高齢化は,ピークを迎えるとされる2025年までさらに進んでいき,死亡者数も大幅な増加が見込まれる。現在,死亡者の9割は病院で亡くなっているが,国民の6割以上が末期において自宅での療養を望んでいる。国は国民が望む療養の場,看取りの場の提供を喫緊の課題とし,今年度の診療報酬・介護報酬の同時改定において,在宅医療・介護を重点的に評価した。また,増加著しい認知症に対応するための病診連携の推進も盛り込んだ。そうした中,医療・介護の現場では,試行錯誤をしながらネットワークづくりが進められているが,地域により温度差があるのも事実だ。徳島市で開かれた第26回日本臨床内科医学会〔会長=関内科消化器科(徳島県)・関啓院長〕のシンポジウム「病院から在宅へ〜地域ネットワークの役割〜」〔座長=いぬい医院(岡山県)・福岡英明院長,医療法人明和会田蒔病院(徳島県)・田蒔正治理事長〕では,がんや認知症のネットワーク構築に積極的に取り組む3つの地域から現状や成果が報告された。 在宅主治医不在のがん患者に在宅医紹介 がん患者の中には,在宅医療を希望していても,在宅主治医が見つからないために受けられない患者が散見される。徳島市医師会在宅医療連携委員会の豊田健二委員長(豊田内科院長)は,同医師会で,在宅主治医が見つからないがん患者に,速やかに在宅主治医を紹介し,在宅医療を提供する体制を整備していることを報告した。 依頼受けてから48時間以内に 徳島市医師会は在宅医療支援に積極的に取り組んできた。在宅療養支援診療所(現在65施設)の協力を得て,在宅医療を希望する全ての患者に,在宅医療をスムーズに提供できるシステムを構築してきた。豊田委員長によると,その中で課題となったのが,在宅主治医が見つからないがん患者へのセーフティーネットの整備。在宅医療を希望していても,初診ががん診療連携拠点病院で必要な治療・処置に対応可能な在宅主治医が分からない場合,あるいは紹介元のかかりつけ医が在宅医療を行っていない場合などへの対応だ。 そこで同医師会は,2010年5月に,がん患者の在宅医療受け入れ窓口として,在宅医療支援センター(緩和ケア部門)を開設。がん診療連携拠点病院,ホスピスなどから在宅医療提供の依頼があった場合に,同センターを通じて,在宅緩和ケアネットワークに参加する在宅療養支援診療所20施設の中から,依頼患者に応じた在宅医療を提供できる診療所(在宅主治医)を速やかに紹介する。依頼を受けてから調整終了まで48時間以内を原則とする。 同センターが在宅主治医を紹介したがん患者は,今年3月末までで10例。7例は在宅医療に移行できた。他3例は移行調整中に増悪〔後方支援病院ネットワーク(BBN)参加施設に入院〕または死亡し,在宅医療への移行を果たせなかった。そのため,同委員長は,がん患者に対しては今後「在宅医療の希望の有無にかかわらず,できるだけ病状の早い段階から在宅主治医も関与していく『在宅共同主治医制』を提案していきたい」と述べた。 OPTIM開始後に訪問診療導入件数が著増 わが国に適した緩和ケアの地域モデルづくりを目的とする国のプロジェクト(OPTIM)で,実施地域の1つに選ばれた長崎市。同市医師会の白髭豊理事(白髭内科医院院長)は,OPTIM開始後,市内拠点病院退院後に訪問診療を導入した件数が著しく増えたと報告した。 大学病院で開始前の3倍以上に 長崎市は人口当たりの診療所数が全国で最も多い。しかし,細い坂道や階段が多いため,往診や在宅訪問診療は容易ではない。そこで,白髭理事らは2003年,自宅療養を希望する患者に,複数の医師(在宅主治医,副主治医)で24時間対応する「長崎在宅Dr.ネット」を立ち上げ,在宅医療のレベルアップに大きく寄与した。 この経験が,緩和ケアの標準化,地域連携強化などを主なプログラムとするOPTIM(2008〜10年度)でも生きた。OPTIMの研究拠点となる長崎がん相談支援センターを医師会内に設置。多施設から多職種が参加する地域カンファレンスを開催し,緩和ケア,地域連携などの問題点,解決策を話し合った。得られた「顔の見える関係」は,互いの信頼感を増し,緩和ケアや退院支援の進展に有機的に結び付いたという。カンファレンスは市民病院の緩和ケアチームや大学病院の地域医療連携室とも行い,円滑な在宅移行方法を模索した。 こうした活動が功を奏し,市内拠点病院退院後に訪問診療を導入した件数が著しく増加。2011年には300件を超えた。長崎大学病院では,退院後在宅診療導入例の割合が2009年以降20%を上回り,OPTIM開始前の3倍以上となった。在宅診療の導入決定後に退院した患者が多く認められた病院では,「患者に自宅で過ごしたいかを自分から尋ねるようになった」,「在宅移行予定の患者では容態変化時の対応や連絡方法を事前に決めるようになった」など,在宅医療の視点を強く意識するようになったとするスタッフの声が増したという。 認知症患者の背景理解や家族対応が重要 認知症は今後,在宅医療においてより大きな位置を占めるようになる。岩手医科大学神経内科・老年科の赤坂博氏は,認知症患者の背景への理解や家族が「なんとかやっていける」と思える状況をつくっていくことの重要性を強調した。 家族が優しく見守れば… 認知症診療では,より早期の患者拾い上げが望まれている。赤坂氏によると,盛岡市では2002年度から,もの忘れ検診を開始。受診者に簡単な質問を出し,その回答に応じて認知症医療機関あるいは同大学メモリークリニックを紹介している。同クリニックに今年4〜7月に来院した,院外紹介54例を含む79例は,58%が逆紹介,21%が紹介,14%が継続診療,7%が経過観察となった。 また,認知症患者は初期段階での相談ニーズが高いことから,同市医師会が,相談窓口となる約50施設のもの忘れ相談医を紹介している。そこで認知症が疑われたら,市内の精査医療機関8施設に紹介する。2011年度までの9年間の受診者2万1,308人から,アルツハイマー病234例,軽度認知障害(MCI)127例が見いだされたという。 一方,患者に対する家族の対応の仕方が,その後の経過に大きな影響を及ぼすことが知られている。家族向けのサポート体制が患者の生存期間を延ばすというデータもある。同氏は,もの忘れが出た段階で,家族が患者を優しく見守る姿勢で臨むと,進行してからの介護への抵抗,暴力や徘徊を軽減できる可能性を示唆。「中核症状や周辺症状への対処よりも,生活環境,家族とのコミュニケーションなどの患者背景の理解,さらに家族が『なんとかやっていける』と思える状況をつくっていくことが大事」と述べ,その際,実地医家が重要な役割を果たすことを指摘した。 メディカルトリビューン 2012年12月6日 |

|||||||||

| 大腸ステントが保険承認 症状緩和し患者のQOL上げると医師 | |||||||||

| 進行大腸がんで腸閉塞を起こし救急搬送された場合、転移がないことを確認し手術を行なう。事前に肛門からイレウス管を入れて減圧後実施することもあるが、長時間で患者と医師に多大な負担がかかる。 今年、日本で大腸ステントが保険承認された。狭窄部にステントを留置すると、短時間に解消する。現在は術前減圧と手術できない大腸がん患者の緩和ケアに使われ効果を挙げている。 大腸ステントは、形状記憶合金でネット状に編まれた直径22ミリメートルの筒で、直径約3ミリメートルのプラスティック製のチューブの中に折りたたまれた状態で入っている。内視鏡にチューブを通し肛門から入れ、腸内を見ながら狭窄部に到達したところで、ステントを押し出すとゆっくり広がる。 腸管より少し小さい筒状に広がり、便がそこを通るので減圧できる。腸内にとどまっているので便の通り道は確保され、手術までの間、苦痛もなく食事もできる。その後、ステントごと切除して取り去る。 こうした救急搬送された患者の術前治療に使うだけでなく、手術ができない患者の緩和ケアとしてもステントの有用性が確認されている。東邦大学医療センター大橋病院消化器内科の前谷容教授に話を聞いた。 「高齢や他の合併症があり、手術ができない、また高度に進行していて根治手術が難しい患者に対し大腸ステントを留置することで、腸閉塞に伴う症状を緩和することもできます。狭窄が解消すると食事を取ることもでき、患者のQOL(生活の質)が向上します」 NEWSポストセブン 2012年12月7日 |

|||||||||

| 第36回日本死の臨床研究会開催 | |||||||||

| 第36回日本死の臨床研究会(会長=滋賀県立成人病センター・堀泰祐氏,京大・若村智子氏)が,11月3−4日,国立京都国際会館(京都市)にて開催された。今回のテーマは「いのちの継承と再生――秋の京都で死の臨床を深める」。本紙では,がん以外の疾患に対する緩和ケアの実現に向けたシンポジウムのもようを紹介する。 病院における終末期緩和ケアの質向上を がん患者への緩和ケアは,2006年のがん対策基本法成立以降,多くの医療施設で取り組まれているが,がん以外の疾患を持つ患者(以下,非がん患者)に対する緩和ケアは,いまだその必要性が広く認識されていない。シンポジウム「緩和ケアの展望――非がん疾患の緩和ケア」(座長=かとう内科並木通り診療所・加藤恒夫氏)では,非がん患者がよりQOLの高い終末期を迎えるために必要な緩和ケアについて,会場参加者と共に議論した。 非がん患者はがん患者よりも介護期間が長く,特に高齢者の場合,認知機能の低下から患者本人の意向が得られにくいため,疼痛管理や心理的サポートなどの緩和ケアの必要性が医療者からあまり認知されていないという。そこでまず,池上直己氏(慶大)は,現状の終末期ケアの質とその課題について報告した。 氏が遺族に行った調査によると,家族が病院で死亡した場合よりも特別養護老人ホームで死亡した場合のほうが,「患者や家族へのケア」「医師とのコミュニケーション」に対する評価が高かった。また一般市民を対象に,末期がん,重い心臓病,末期認知症のそれぞれの病状にあると仮定した場合の死亡場所の意向を尋ねたところ,末期がんと重い心臓病では病院,末期認知症では介護施設での死亡を望む回答が最も多かった。特に末期認知症の場合,在宅での死亡を望む回答は10%程度しかなく,医療を病院から在宅へと移行させる近年の動きとは反する意向が示された。これらの結果から,病院に対する期待は高い一方,終末期ケアの質が一般市民の要望に応えられていない可能性が示唆された。今後緩和ケアを必要とする終末期高齢患者が増えるなか,在宅や介護施設など病院以外の選択肢を増やすとともに,病院における緩和ケアの質向上を推進すべきと,氏は述べた。 4つの理念に即した非がん患者への緩和ケアを整える 続いて,十和田市立中央病院の蘆野吉和氏は,自らが構築してきた地域緩和ケア支援ネットワークについて発表した。氏は2005年から同院の総合診療科において,がんと非がん双方の看取りを含めた緩和ケアを開始。翌年からは在宅医療を始め,地域の訪問看護ステーションや調剤薬局と連携しながら,地域完結型の緩和ケア提供体制を構築した。この経験から,緩和ケアには,「一人ひとりの生き方を支える」「楽に生きることを支える」「介護者家族を支える」「チームで支える」という4つの理念が重要と,氏は確信したという。今後はがんに特化した緩和ケアの普及を促進する現行の緩和ケア普及啓発事業を見直し,非がん患者の緩和ケアを病院・在宅を含めた地域で行う方法を探ることが,これからの超高齢・多死社会が抱える問題の解決につながるとの展望を示した。 会場の聴講者を交えたディスカッションでは,非がん患者への緩和ケアの必要性が再確認された後,緩和ケア実現を阻害している因子とその解決策を探る議論が展開された。会場からは,「医療者の緩和ケアへの意識をもっと高めるべき」「学会が主体となった取り組みが必要」「各地域で緩和ケアの文化を育てたい」などの意見が挙がった。また,介護の枠組みに終末期や緩和ケアの考え方が少ないことも,課題として挙げられた。これらの議論を受け,今後非がん高齢患者への緩和ケアを実現するために,蘆野氏からは,在宅緩和ケアの推進と病院勤務医の緩和ケアへの理解の促進が,池上氏からは,非がん患者への在宅緩和ケアに対する診療報酬体系の早期整備が訴えられた。 最後に加藤氏は,疾患によらない終末期緩和ケアの議論を目的とした高齢者委員会を本研究会に設置すべきとの見解を示し,シンポジウムを締めくくった。 週刊医学界新聞第3006号 2012年12月10日 |

|||||||||

|

終末期医療に対する意識調査の実施決定 5年ぶり 厚労省の「終末期医療に関する意識調査等検討会」開催 |

|||||||||

| 厚生労働省の「終末期医療に関する意識調査等検討会」(座長:町野朔・上智大学生命倫理研究所教授)の第1回が12月27日開かれた。これまで5年に1回程度のペースで実施してきた国民や医師に対する意識調査を、2013年2月から3月にかけて実施する方針を決めた。今回から、医療機関や介護老人福祉施設の施設長に対して、延命治療中止を話し合う体制の有無などについて聞く調査を新たに盛り込んだ。 この日の検討会では、厚労省が、終末期医療をめぐる経緯や、アンケート項目の案を提示した。今回の対象は、従来調査の国民、医師、看護師、介護職員に加え、終末期医療への対応について、医療機関や介護施設の施設長に聞く調査票を準備。各施設長には、「死が間近な患者の治療方針について十分な話し合いが実施されているか」「延命治療の中止などを話し合う倫理委員会等があるか」「職員に終末期医療の教育・研修を実施しているか」などを聞く。 医師を対象とした項目は、前回の2007年度調査とほぼ同じで「終末期医療について、看護師等を交えて本人や家族と話し合っているか」「末期がんの患者の療養場所としてどこを勧めるか」などに加え、個人として回答する国民向けの項目も盛り込む。前回調査では、「回答者自身に起きたケース」と「回答者の家族に起きたケース」を分けて聞いていたが、調査項目が多く回収率が低下したため、今回は「回答者自身に起きたケース」に絞り込むこととした。胃ろうや経鼻栄養等の延命治療についても、「治療中止」から「治療開始」に主眼を置いた項目に変更した。 調査数は、無作為抽出した国民5000人、医師3200人、看護師4100人、介護職員2000人、医療機関や介護老人福祉施設の施設長4100人で、郵送で回答してもらう。項目の詳細を1月上旬までに決定し、調査は2月から3月にかけて実施する。2007年度の調査では、終末期医療への関心について「非常にある」「少しある」と回答した人が、国民、医師、看護師、介護職員のいずれも8割を超えた。国民のうち「延命治療を望む」と回答したのは1割程度で、「望まない」とした人が約7割に上っている(調査結果は、厚労省のホームページに掲載)。 m3.com 2012年12月27日 |

|||||||||

|

アジアのがん患者を管理するための3つのガイドライン発表 大腸がんや腎がんの管理,緩和医療に関して |

|||||||||

| アジアではがんの疾患負担が大きく,現在も増大し続けているが,治療や看護のガイドラインは地域の収入格差をほとんど考慮していない。このような不均衡に対処するため,アジア地域の医療資源レベルで層別化した(resource-stratified)ガイドラインが大腸がんと腎がんの管理およびがん患者の緩和医療に関して作成され,Lancet

Oncology(2012; 13: e470-e500)に発表された。 アジアのがん疾患負担は世界の48% 今回のガイドラインは4月にシンガポールで開かれた“アジア腫瘍サミット”での専門家委員会で得られたコンセンサスを反映したもので,所得水準の異なるアジア諸国での活用を念頭に置き,最新のエビデンスをレビューしている。アジアのがん負担は大きく,2008年の新規症例は610万人で,これは同年の世界の全新規症例数の48%に当たる。 アジアにおけるがん患者の支持療法と緩和医療,終末期医療に関するガイドラインについては,ランカスター大学(英ランカスター)のSheila Payne教授が「QOLの改善や疼痛管理の強化,がん患者や家族の苦しみを軽減し,尊厳ある死の可能性を提供するものである。しかし,アジア諸国の患者の多くは,これらを十分に与えられていない」と指摘。同教授らは,医療資源レベルの異なるアジア諸国における疼痛評価,薬物治療,専門教育と専門的な治療法に関する具体的な推奨を提示している。 大腸がんの管理に関するガイドラインでは,医療資源や経済開発レベルが異なるアジア諸国での効果的な管理について言及している。ジョンズホプキンス・シンガポール国際医療センター(シンガポール)のGilberto de Lima Lopes博士は「大腸がんはアジア太平洋地域の主要な公衆衛生課題で,この悪性腫瘍に対する予防,早期発見,治療を改善する機会は存在する。今回のガイドラインは,アウトカム改善を目的とした最も費用効果の高い治療戦略を医療共同体が段階的に実施するのを助ける」と述べている。 シンガポール国立大学保健システム(シンガポール)のEdmund Chiong博士らは,アジアにおける腎がん管理に関して医療資源レベルで層別化したガイドラインを説明。腎がんの治療選択肢が増える中,インフラや経済開発レベルが多様なアジア諸国では,アウトカム改善と罹患率の最小化を目的とした管理方法だけでなく,費用と医療資源も考慮した管理方法が求められていると指摘している。 メディカルトリビューン 2013年1月3,10日 |

|||||||||

|

死期の受容が市民権得る―石飛幸三氏に聞く 「平穏死」の生みの親、「看取りの潮目変わった」 |

|||||||||

| 死期が間近に迫った高齢者に、胃ろう造設などの医療行為による延命処置を極力避け、自然に任せて看取る「平穏死」。2012年は“反延命治療”を明確に打ち出した書籍が注目を集めた(『 「延命治療大国、日本」へのアンチテーゼ』『 医療の傲慢、自費出版でも伝えたかった』を参照)が、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)の著者で、「平穏死」というキーワードの生みの親でもある石飛幸三氏は、2013年の医療界をどのように見ているのか――。「高齢者の看取りの現場で潮目が変わり始めている」と感じている石飛氏は、死期に抗わず、これを受け入れる「平穏死」が市民権を得る年になると願いを込める。 ――2012年に上梓した『「平穏死」という選択』が注目を集めましたが、「平穏死」というキーワードは2013年以降、どのような発展を遂げると考えますか。 今、まさに高齢者の看取りの現場で潮目が変わり始めていると感じている。特に、医師が随分と興味を持つようになってきた。 沖縄の本土復帰40週年記念があった2012年6月、「第114回沖縄県医師会医学会総会」で名誉ある特別講演をさせていただいた後、研修医の実習先として人気が高い沖縄県立中部病院の研修担当部長に「ぜひ、8月にうちの若い者たちにも話してもらえないか」と声をかけられた。嬉しかったね。なぜって、東京都済生会中央病院に勤務していた頃から、若い医師の教育や研修には力を入れていて、その頃から有名だった中部病院は、一つの目標でもあったから。目標としていた病院からお呼びがかかったんだ。これまでの歩みが認められたようで誇らしかったし、何よりも嬉しかった。 2013年6月には、慶応義塾大学医学部の2年生に向けた老年学の一部の講座を担当することも決まった。私も65歳までの先生になら教えてもらったことはあるけれど、喜寿を迎えた70代後半の年寄りに教えてもらった記憶なんてないからかね(笑)。 「平穏死」が世に広まるきっかけとなった『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社、2010年)を上梓してから約2年半。最初の50回くらいまでは講演した回数を数えていたけれど、それ以降は仕事に講演にと忙しいこともあり、数えるのが億劫になったが、少なくとも200回以上は講演したと記憶している。昨日(11月26日)も都内のある自治体の医師会で講演したんだが、参加した多くの医師たちが平穏死の重要さについて分かっていると、確信を新たにした。 こうした潮目の変化を見ていると、2013年は個人的な願いも込めて「市民権を得る平穏死」とでも言える一年になるのではないかと予想したい。 すでに多くの医師たちが平穏死の重要さを分かっている ――そもそも、なぜ「平穏死」という造語を作られたのですか。 実は、「平穏死」は私が作った造語ではないんだ。 私が常勤している特別養護老人ホーム「芦花ホーム」で「平穏死」による看取りが定着し始めた2009年6月、この年の4月に着任したばかりの施設長である四元秀夫氏にこう言われた。「ここで始まっている看取りは、全国に普遍化すべきではないか」と。さらには、8カ月後の2010年2月に看取りのシンポジウムをやりたいとまで言ってくれた。うしくて舞い上がってしまった私はつい、「それでは、シンポジウムに合わせてそれまでに本を書いて出版します」などと言ってしまった(笑)。 ただ、私は本など書いたことがない。自分で言い出しておきながら、困まったよ(笑)。それでも、男同士の約束だ。約束は果たしたいと思い、1カ月程度で初稿を一気に書き上げ、ある裁判がきっかけで縁があった講談社に意気揚々と持ち込んだ。しかし、そこで名物編集者として知られる出樋(だすぜ)一親氏に言われたのが、「先生が有名な人だったら違うが、こういう類の話は山ほどある。我々も慈善事業をしてあげられるほどの余裕はない」ときたもんだ。よっぽど悔しかったのだろう。出樋氏に「3カ月後にもう一度書き直して持ってくるから見てくれないか」と食い下がったんだ。 食い下がったはいいものの、どうしたものかと悩んでいたある日、こちらも同じ裁判で知り合った信頼できる弁護士の黒田和夫氏と久々の再開をした。その際、ふと近況を話すと「私も法律家として、高齢者問題はこれからの日本にとって喫緊の課題だと思っていた。一緒にやりませんか」ということになってしまい、その場で刑法の個人レッスンを2時間受けた。この2時間こそが、「平穏死」という言葉を生み出す出発点となった。 お互い60歳を過ぎた2人で、私は医療の側から、黒田氏は法律の側から、粘り強く意見を出し合い、議論を重ねていった。「助ける方法があるのにそれを行わないことは、保護責任者遺棄致死罪に問われるのでは」と恐れる医療従事者たち、自分の意思を示すことができない認知症患者の増加と、当たり前に行われる胃ろうの造設、時代にそぐわなくなっている刑法上の問題点にどうアプローチすればいいのか――。こうした議論を重ねる中で黒田氏がふと口にしたのが、「平穏死」だった。 医療に法律の視点を加え、分かりやすいキーワードも備えた原稿を出樋氏に持って行ったら、すぐに言われたよ。「やりましょう」と。こうして無事に2010年2月9日に本が上梓され、その1週間後にはシンポジウムが開催。四元氏との男の約束を守ることができた。 振り返ってみると、「平穏死」という言葉は、現場で実践した私から始まり、きっかけを作った四元氏、法律家としての知識を惜しみなく注いでくれた黒田氏、世間に広まるだけの作品に導いてくれた出樋氏の4人の力が結集してきた言葉だったと改めて感じる。 きっかけを作ってくれた四元氏にできた本を見せたらすぐにこう言われたよ。「これはすごいことになる。看取りは変わっていくよ。まるで、点火後に四方へ勢いよく広がる“中国の花火”のようにね」と。2012年、出版界を通じて感じた世間からの反応、講演会などで直接耳にする医師からの反応を見ていると、四元氏が予見した通りの流れになっていると言えるのではないだろうか。この勢いは2013年、さらに加速するだろう。 m3.com 2013年1月8日 |

|||||||||

| 医療介護高齢化社会 自立型老後と自然死の勧め | |||||||||

| 「フランス・インド・日本の老いと死」と題する講演の内容である、インドの宗教観から学ぶことやフランスでの死に方の遍歴から、日本での老いや死について、本ブログのタイトルに沿った「自立型老後と自然死の勧め」について記載する。 自立型老後と自然死の勧め 本論の冒頭で ・世界観により、死の考え方が大きく変わる。 ・色々な世界観、死に方があることを知り、死に方の選択のバリエーションが増える。 次に、「死後の世界を信じる」度を、日本、米国、フランス、インドの比較で、「全く信じない」から「全面的に信じる」までを調査し、死後の世界観では日本とインドの間には大きな隔たりがあることが解った。 死生観に大きな影響を及ぼす要因として、 (1)どの様な感覚を持っているか (2)世界の構造をどの様に捉えているか の二点を演者は挙げた。 1982年のインド放浪の旅でインド人が神を論じる姿は、「キャンディーズのスーちゃんが好きだ、ランちゃんが可愛い」というのとあまり変わらないと演者は思った、それくらい神が身近な存在であることに気づいたのである。 演者は2008年、2009年にフランスを訪れ、終末期の高齢者への対応を調査した。その結果判明したことから、胃ろうに関わる部分を紹介すると、嚥下障害の期間に長短に大きな影響をおよぼすのは、胃ろうや経管栄養を使用するかの判断である。日本では口から食べるのが難しくなった場合に、胃ろうを入れることが多いが、実は世界中の国が同様の判断をしているわけではない。北欧やフランスでは、高齢者が自分で食べられなくなっても、胃ろうを使用することは殆ど無い。 しかし、フランスでも以前から胃ろうを使わなかった訳ではない。あるフランス人の医師は「私が医師の活動を開始した20年前なら徹底的にやっていた」と演者に証言している。「この20年間で、このようなことをやらなくなった。治療の可能性のない手術などもやらなくなった、医師の意識が変わった」 過去20年間にフランスではAIDSに対する意志の無力さから、死に方に対する患者の意思決定の意識が高まり、それに医師が従うようになってきた。緩和ケアが認知され、最近では尊敬の対象になりつつある。この間、2002年には「患者保護法」、2005年にはフランス版尊厳死法が成立した。 20年前から胃ろうをやらなくなった理由の1つには、医療費の問題があげられる、何に医療費を使うべきかというコンセンサスができてきた。また医師の権威が崩壊し、家族の意志が尊重されるようになった。 こうした生死に関わる考え方の遍歴は、我が国の高齢者医療、とりわけ終末期医療のあり方に一石を投じることになるのではないか。 「現状が維持され、大半の人が医療や医師依存型の晩年を送る状況がこのまま続けば、胃ろうをつけた高齢者による病院ベッドの占拠が拡大し、急性期医療の病院から後方支援病院に患者を送れないなどの状況が蔓延し、急性期医療制もいずれ持ちこたえられない時期が来るように思われる」と演者は述べた。 BLOGOS 2013年1月15日 |

|||||||||

| 話して,離して,放す―語りのとき,あなたがいてほしいわけ | |||||||||

| 佐藤 泰子(京都大学大学院人間・環境学研究科 研究員) こころのケアについての援助職者用の教科書には,必ずと言っていいほど「聴くことが大切」とのくだりがある。しかし「なぜ聴くのか?」と自明を突き崩すような疑問を持つ人も多いのではないだろうか。苦しいとき,なぜ人は誰かに語りたいのか,それを聴いてほしいのか。あるがん患者が私に言った「"話す"ことは,苦しみを"離す"ことのように思う」という言葉から,援助職者にとっての「聴くことの意味」を問い直してみたい。 話す―思考の再構成の「場」 思考は言葉を使って行われている(註)。しかし,その言葉の有り様は構成された流暢な文章ではなく,単語や短い文がフラッシュし,そこに想起された情景が織り交ぜられる混沌としたものである。何か苦しいことがあって悩んでいるとき,まとまりのない思いが,ばらばらに浮かんでは頭のなかでぐるぐる渦巻き,そのなかで溺れてしまうような感覚さえある。苦しい思いを理路整然とした文章のような形式で認識できることは,ほとんどない。 誰かに苦しみを語るとは,浮かんでは沈むばらばらな言葉を紡ぎながら意味の擦り合わせを行い,文脈を取り繕い,思考の再構成をしていく作業である。人に話をする際,私たちはできるだけ文法を間違わないよう,語りの前後で文脈に不合理や矛盾が生じないよう気遣いながら発話する。 しかも,語りという思考の再構成を始めると,一人で独白的に思考しているときには浮かんでこなかった言葉が,まるで抑圧の蓋が取り除かれたかのように湧き出ることがある。語りは,知り得なかった自己の思いや新しい言葉が溢れる泉のような「場」なのだ。湧き出ずる言葉を紡ぎながら語ることで,織り直された新しい世界が広がる。語りの先には,自ら見つけ出す新しい意味が控えているのである。 離す―自他間の深淵に苦しみを離す 苦しみの語りから新しい意味を得るためには,誰かの存在が必要だ。当たり前のことだが,語っている「我」は,話を聴いている「汝」になることはできない。同じく「汝」も「我」となって,「我」の経験を体感することはできない。世に真実は一つなのかもしれないが,事実は「人の数×認識の仕方の数」だけある。つまり,事実としてわれわれの前に現れている事柄は,あくまで主観的な解釈によって認識されているのであって,他者は同じ事柄を違った事実としてその都度とらえている。したがって語り手と聞き手は,互いの思いを100%理解することはできず,その間にある深い淵の存在を認めざるを得ないのである。 しかし,この深淵こそが重要な役割を持っているのである。自己と他者の間に越えられない深淵があるからこそ,私たちは「わかってもらえるように」腐心して語り,それによって思考の再構成が促されるのである。また,聞き手にも「わかってあげたい」という思いが生まれ,これは聞き手の他者理解の努力を引き出すという重要な意味も持つ。相手のことがわからないから,語り手と聞き手の双方向のベクトルが生まれる。このベクトルが援助の可能性を開く鍵となるのだ。 深淵の両岸で「わかってもらえるように」努力して語り,「わかってあげたい」と努力して聞く両者の位相が,誰かと「共にいる」(共存在)意識を顕在化させる。もし,自他の間に深い淵がない状態,すなわち自他合一(「あなたが私になる」)という事態があるとしたら,あなたは不在となり,あなたが私と「共にいてくれる」ことも意味として立ち上がらない。つまり,自他間の深淵は,他者理解の努力,共存在の喜びにとって障害物ではなく,むしろ自他の紐帯であり,重要な関係性の「場」なのである。 深淵の対岸にいる他者に向けて語り,思考が再構成された瞬間,語った事柄が私から少し離れ,他者との間にこぼれ落ちる。そう,話してあなたと私の間に離す。だから"話して,離す"とき,そこにあなたがいてほしいのだ。 放す―どうにもならない苦しみへの認識を変える 聞き手として他者が語る苦しみを理解するためには,話し手の苦しみと緩和の構造を理解する必要がある。まずその人にとっての「苦しい事柄」が何であり,「どうありたい」と願っているのかにたどり着かなければならない。「苦しい事柄」とは,主体が「NO」という否定的な思いを突き付けているものであり,この否定が苦しみの本質である。 人は,手始めに主体にとっての「NO」である「苦しい事柄」を動かし,「ありたい事態」をめざそうとする。例えば,病気になると「病気は嫌だ」という否定的な感情を持つから,病気という事態を動かして健康という「ありたい事態」に近づけようとする。具体的には治療に取り組み,生活を見直したりするだろう。しかし,「苦しい事柄」は必ずしも変容するわけではない。 そこで援助者は,主体が「変容可能な苦しい事柄」について悩んでいるのか,「どうにもならない苦しい事柄」について悩んでいるのかを知り,その人の心的動向を理解しなければならない。前者の場合には,そのための援助の方法を検討し,変容に向けて前進すれば良いだろう。一方,後者の場合,主体は「どうにもならない苦しい事柄」「ありたい事態」の意味や認識の変更を余儀なくされる。「病気は嫌」ではあるが,「このことでたくさんの学びがあった」と言う患者が多くいる。また,手に入れたいとこいねがった事態に対して,「なぜあんなに執着していたのだろうか」と思いが変わったりする。 つまり病気や「ありたい事態」に新しい意味が与えられるのである。こうして「どうにもならない苦しい事柄」や「ありたい事態」の意味が変更されたとき,人は苦しみを"放す"のだ。そして,その苦しみを手放す手立てこそが,誰かに語ることなのである。 他者への語りのなかで,新しい言葉が浮上し,思考が再構成されていくことによって,「どうにもならない苦しい事柄」や「ありたい事態」の意味が変更される可能性が織り込まれてくる。"話して,離して,放す"ことができたら,語り手は楽になれるのだろう。語りながら,語り手の様子が変わっていくことは,援助者の多くが目の当たりにしているはずだ。語りによる「どうにもならない苦しい事柄」「ありたい事態」の意味変更は,苦悩を放すセルフコーピングの旅であり,その旅に同行することが聴くという援助なのである。 しかし,放すことは,そう簡単ではない。意味がなかなか変更できず,何度も同じ話を繰り返すのは,"放す"までの苦難の旅の途中なのである。一人旅は寂しい。どうか語りの旅に同行していただきたい。 「わかってもらいたい」誰かが目の前にいなければ,「わかってもらえるように」語る必要がなくなってしまう。すると再構成の契機は遠のき,生きる力は言葉の混沌のなかに沈んだままとなり,こころが動き出さない。聴く者は自分の認識の確かさや価値観を押しつけるのではなく,共感しながら「聴く」ことに徹してほしい。そして語り手が苦悩を自ら放す刹那に立ち会ってほしい。語りのとき,そこに「あなたがいてほしい」のは,このような理由からなのである。 註:言語を超越した思考も存在すると筆者は考える。ここでは,言葉と思考に限って述べることを選択し,聴くこと,語ることの意味をシンプルに論じることとする。 週刊医学界新聞第3012号 2013年1月28日 |

|||||||||

| がん緩和ケア底上げの最前線から | |||||||||

| 鶴岡市立荘内病院 外科医長 鈴木 聡 氏 2008年度から2010年度にかけて,厚生労働省の第3次対がん総合戦略研究事業として,緩和ケア普及のための地域プロジェクト(OPTIM)が実施された。地域で効果的な緩和ケアの提供方法を研究するこのプロジェクトの対象地域となった山形県の鶴岡地域にて,がん緩和ケアを積極的に推進してきたのが鶴岡市立荘内病院である。 地域で取り組む緩和ケアの体制づくりに力を注いできた同院外科の鈴木聡医長に,プロジェクトの概要と成果について聞いた。従来,多施設,多職種が連携してがん患者らに緩和ケアを提供する環境が整っていなかった同地域だが,プロジェクトにより,医療者,患者双方に福音をもたらす結果を生みつつある。がん医療ボトムアップの最前線に位置する同院の存在は,今後緩和ケアのネットワークを構築しようと志す各地域の医療機関にとって貴重なモデルケースとなりそうだ。 OPTIMの対象地域は全国4カ所で,山形県鶴岡地域の他には,千葉県柏地域,静岡県浜松地域,長崎県長崎地域が挙げられる。鈴木医長によると,国立がん研究センター東病院や医師会が中心となりがん緩和ケアを積極的に進めていた柏地域と長崎地域,古くからホスピスを設置していた浜松地域は,いわば緩和ケア先進地域だという。しかし鶴岡地域は,それらの体制整備が十分ではなく,それだけに「わが国における多くの医療圏を代表する存在」ともいえる。 鶴岡地域は,山形県の日本海沿岸部に位置し,人口約13万人で,市としては東北地方最大の面積を有する鶴岡市やその北部に位置する三川町を中心にしたエリアで,海と山に囲まれていることから,人々の流出・流入が少なく,疫学調査に適するという特徴を持っている。 また,以前から各医療機関や介護施設,検査センターと患者を結ぶヘルスケア・ソーシャル・ネットワークシステム(Net 4U)が導入されており,電子カルテ情報の共有など医療のIT化が進んでいて,地元医師会と各医療機関の連携も円滑に行われている地域でもあった。 これらの点から同医長は,鶴岡地域について「地域完結型医療のモデル地として適しているだけに,OPTIMによってどれほどの成果が得られるのか注目された」とプロジェクト開始当時を振り返る。 OPTIMで大きな役割を果たしたのが鶴岡市立荘内病院で,毎年,この地域のがん死亡者500人前後のうち,約7〜8割を看取っており,現在,6人のがん治療認定医らによって集学的治療が行われている。 各ワーキンググループがコアとなり緩和ケアネットワークを構築 鶴岡地域では,同地を含む地方の名前から,OPTIMに「庄内プロジェクト」という愛称を付け,プロジェクトを実行する核となるワーキンググループ(WG)を同院内に組織した。プロジェクト発足当時は,医療者教育,専門緩和ケア,地域連携,市民啓発の4グループから構成されていたが,現在,緩和ケアに当たる開業医をサポートする専門緩和ケアWGは医療者教育WGに吸収され,3グループとなっている。 鈴木医長が担当する医療者教育WGでは,医師,コメディカル,行政スタッフなどが緩和ケアにおける基礎知識やスキルを習得できるように,スキルアップ研修会や出張研修会を多数開催している。院内の看護師に対しては,訪問看護研修を行い,在宅緩和ケアの現場を経験させることで,緩和ケア対象者を在宅へ移行させる際に役立つ能力を育成できるよう図っている。 しかし,多忙のために研修会に参加できない開業医も多い。そこで同WGは,定期的に同院で行われる地域がん症例検討会である「キャンサーボード鶴岡」の場に緩和ケア講演会などの時間を設けるよう取り計らっている。同医長は「研修会に参加できない医師に対しては,こちらから医師の集まる場へ出向けばいいと考えた」と説明する。 一方,地域連携WGでは,地域の開業医同士の連携を促進するための研修会,市民啓発WGでは,毎年,市民公開講座などを開催しており,これらの実務は,同院に設けた「緩和ケアサポートセンター鶴岡・三川」が担っているという。 患者が希望する場所で療養できることが肝心 プロジェクトの主要評価項目は在宅死亡率,緩和ケアサービスの利用数,患者のQOL,遺族のQOLの4点で,副次評価項目は,在宅ケアへと移行する際に感じる医師の困難さとして,各項目を分析した。 その結果,プロジェクト前は5.7%だった在宅死亡率は8.9%に上がり,緩和ケアサービスの利用数も約3割上昇したという。鈴木医長はこの結果を喜ばしいことだとしながらも,「患者が亡くなる場所だけでなく,療養を受ける場所も重要であると思う。例えば最終的には病院で看取られるにしても,それまでに本人が望む在宅療養を一定期間受けられていれば,患者のQOLは上がるだろう。今後は在宅日数の増加にも注目したい」との見方を示した。 さらに,緩和ケアに関わる医師の困難さを示す指標もプロジェクト実施後は有意に低下したという。この変化には,緩和ケアサポートセンターの寄与した部分が大きく,入院から在宅へと療養の場所が移行するときに不可欠な退院前カンファランス,退院支援,患者ニーズの吸い上げ,開業医や介護施設などとの詳細な調整の大部分を同センターのスタッフが担っているという。 このプロジェクトによって,紹介先の開業医にも意識の変化が見られた。プロジェクト前の調査では,開業医の約75%が末期がん患者の受け入れに難色を示していたが,プロジェクト後は,7割弱が患者を受け入れるようになったとした。「最近は,研修会などでも在宅看取りを肯定的に捉える開業医の声をよく聞くようになった。在宅看取りを完遂できたときの達成感が彼らの背中を後押ししている部分もあるのではないか」と同医長は推測する。 地域初の緩和ケア病棟を OPTIMは時限的研究事業であるため,厚労省の補助金は今年度までしか支給されないが,2010年4月から同院と鶴岡地区の医師会,歯科医師会,薬剤師会などが中心となって設立された「南庄内緩和ケア推進協議会」が後を引き継ぎ,同地域内の緩和ケアを支援する。 この組織の活動資金は,鶴岡市と三川町,鶴岡地区医師会の予算から捻出されており,今後は年度ごとに事業内容の妥当性が精査されることとなるが,鈴木医長は「永続的に行っていきたい」と力を込めた。 今後は,緩和ケアについてより専門的な知識を蓄えたスタッフを育成し,地域緩和ケアチームの活動をさらに多方面へ展開させることが目標になるという。また,外来化学療法を受ける在宅患者のサポートを拡充し,在宅緩和ケアのクオリティーアップにつなげ,将来的には同院で過去に実施していた往診部門を再開して,がん以外の疾病を担当する診療科の医師も在宅診療の現場へ出て行ける環境も整える意向である。 同医長は「このプロジェクトが,がん緩和ケアにおいてこれから連携体制を築こうと考えている地域のモデルケースになれればいい」と語り,「かねてこの地域の住民のニーズであった緩和ケア病棟の設置も実現したい」との意欲も示した。 メディカルトリビューン 2013年2月14日 |

|||||||||

| これからの終末期医療に必要なリハビリテーションとは | |||||||||

| 田村 茂(地域リハビリ支援室・タムラ) 終末期医療に新たな可能性をもたらすリハビリテーション 私が本格的に訪問リハビリテーション(以下,リハビリ)にかかわって十数年。病院からの訪問リハビリを行っていたころは,患者の多くは回復期リハビリを経過した脳血管障害患者でした。しかし訪問看護ステーションからの訪問リハビリを行うようになってからは,パーキンソン病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の神経難病の患者が多くなり,がん患者ともまれにかかわるようになりました。病院での「回復期」に対し,在宅の患者の状態像はいわゆる「維持期」ですが,実際には,大田仁史氏が提唱するところの「介護期リハビリテーション」,もしくは「終末期リハビリテーション」であるのが現状です1)。 柳田邦男氏は,リハビリ医学を「臓器中心主義や疾患中心主義に陥りがちだった現代医療に風穴を空ける役割をはたしている」と以前から称賛しており,「医療者は患者の伴走者,支援者であり,患者が何を最も大事にしているか,患者にとっての最高のQOLとは何かを知らなければならない。リハビリ医学は終末期医療においても大きな意義と可能性を持つ」と再々指摘しています2)。 しかしながら,現代医学が治癒を前提としたcureに全力を傾注するのに対し,「死にゆく患者」「障害が残る患者」など,治癒の見込みのない患者に対するcareへの関心は,いまだ高くありません。入院患者個々の状態を考慮しにくい疾病による在院日数制限や,日本版P4P(Pay for Performance)による回復期病棟の質評価が導入されたため,現在のリハビリ医療環境が十年前と比べて一段と窮屈になったのでしょう。私たち理学療法士と終末期にある患者のかかわりは,まだ浅いままです。 とっさに何も答えられなかった 私も,訪問リハビリを通してがんの方の看取りや,ALS等の非がんの方の終末期にかかわるなかで,数年前から患者の機能・症状の悪化と改善に一喜一憂してきました。特にリハビリ技術以上に,言葉の掛け方やコミュニケーションに戸惑い,悩むことが多くあります。 以前担当した,乳がん,多発性骨転移,肝臓転移,脊髄不全対麻痺を持った50代女性は,抗がん薬治療のために1年間入院し,その後移動移乗全介助,尿道カテーテル留置の状態で退院しました。在宅療養に当たって本人と家族の希望は,車椅子への移乗,バルーンの管理,排便の調整を自分でできるようになることでした。 退院後すぐに訪問看護と訪問リハビリが開始され,1か月後には寝返り,起き上がり,端坐位の保持が可能となりました。車椅子への移乗もできるようになり,諦めていたトイレが自力でできたことを,涙して喜ばれました。私も自然と涙が止まりませんでした。夜間も体位変換介助の必要はなく,自力で寝返りし,食事の際は車椅子で食堂まで移動できるほど改善しました。 なにより本人が希望していたプロのバイオリニストのコンサートに出かけることができ,「心配していた坐位保持が3時間もできた」と以前の自分を取り戻したようにうれしそうでした。4か月後には歩行器で数歩進めるようになって積極的に患者会や花見に行くなど,退院後1年間は身体的にも精神的にも良い状態が続いたのです。 しかし,がんの進行とともに発熱と下肢の浮腫,痛みが強くなり,ベッド臥床が多くなり,リハビリも起居移動動作の練習より浮腫,痛みに対するマッサージに重点が置かれました。訪問するたびに体調が悪化し,以前のような元気もなく,心理的にも落ち込み,私もどう声を掛ければいいのか悩んでいました。 「先生,私,もう生きられない」と言われたときには,とっさに何も答えられず……。次第に,マッサージしかできないことを申し訳なく思い,「もう私でなく看護師だけに来てもらいましょうか」と静かに尋ねると,「先生が来てくれなきゃだめ」とはっきり言われました。その言葉に勇気付けられ,最終的に患者が亡くなる1週間前までの1年9か月間,かかわることができました。 理学療法士の多くが,終末期にかかわっている こんなにも濃厚な“いのち”“人生”の重さに出会うリハビリを経験して,今後も同じ終末期のリハビリを担当する自信がなくなりました。そんな不安と同時に,他の理学療法士はどうしているのだろうという素朴な疑問も生じました。そこで,2011年に富山で開催された東海北陸理学療法学術大会においてシンポジウム(進歩充夢)「終末期リハビリテーションを考える」を企画し,事前に調査した富山県内の理学療法士全会員(523人)に終末期のかかわりの実態を報告しました。 調査票の回収率は60.2%(315人),臨床経験年数では「5年未満」との回答が全体の約3分の1を占めました。終末期の患者を担当した経験があるのは回答者の65%(204人),患者の内訳は延べ人数でがんが64%,難病が27%,呼吸器・循環器疾患が9%でした。終末期患者を経験した204人の所属は,医療施設が84%と圧倒的に多く,残る老人保健施設,訪問看護ステーション,介護福祉施設がそれぞれ7%,5%,2%でした。また,約1割の人が在宅での経験も持っていました。 「自身が担当して悩んだり,困ったりしたか?」との問いには,無回答の31%を除くとほぼすべてが「困ったことあり」と答え,「困ったことなし」と答えた1人は自らががんを患った経験をもとに接しているから困らないとのことでした。自由回答の内容は,大きく「技術的側面」と「態度やコミュニケーションの側面」とに二分できました。 「技術的側面」では,状態が改善するわけではない患者に用いる技術や知識が不足していたことがわかり,終末期医療におけるリハビリ教育の必要性が実感されました。「態度やコミュニケーションの側面」を記載した回答には,所定の欄から余白・裏面にまではみ出したものが多々見られ,あふれる思いが感じられました。「10分ほどしか坐位保持ができない患者から桜を見たいと言われ,医師に相談し病院中庭の桜を見に行きました。そしてその翌日に亡くなられました」「なんと返答すればいいのか分からず,ただ患者さんの手を握っていました」など,終末期の患者とのかかわり方に困るだけではなく,かかわりを終えた後も「これでよかったのだろうか」と悩む人の多いことがわかりました。 これからの終末期医療には,リハビリ医学の深い関与がますます必要になるはずです。しかし,リハビリ専門職と言われる私たちは,「死にゆく患者」とかかわる経験が本当に浅く,学校教育でも卒後教育でも学習する機会がほとんどありません。あるとすれば,医療保険で「がん患者リハビリテーション料」の算定を得るための研修会だけでしょう。 会員の多くが終末期にかかわったことがある状況からも,今後終末期リハビリや緩和ケアについての系統的な学習機会が不可欠です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の協会が主体となってこれに取り組んだり,大学・専門学校教育でも学習機会を設けることが求められ,特に技術のみならず態度やコミュニケーション能力等の学習が必要と考えられます。 終末期の事例が増える在宅では,医療者からのサービス量・質,そしてそれを支えるシステム等多くの課題が混在しています。それをよりよい方向に持っていくために,これからも在宅リハビリの現場から発信していきたいと思います。おわりに,アンケートの集計にご協力いただいた富山県理学療法士会調査部に感謝します。 参考文献 1)大田仁史.介護期リハビリテーションのすすめ.青海社.2010. 2)柳田邦男.いのち―8人の医師との対話.講談社,1996;pp142−3. 田村茂氏 1973年国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院作業療法科卒,79年国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院理学療法科卒。横浜市大病院,阪大病院,富山大病院,富山県高志リハビリテーション病院などを経て,2000年地域リハビリ支援室・タムラを開業。主に在宅で障害・高齢者への支援を行っている。 週刊医学界新聞第3015号 2013年2月18日 |

|||||||||

|

がん医療の隙間を埋める 病院理念「患者さんの立場で考える」を全職員で共有 |

|||||||||

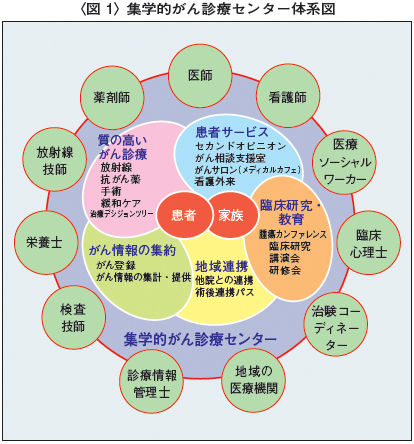

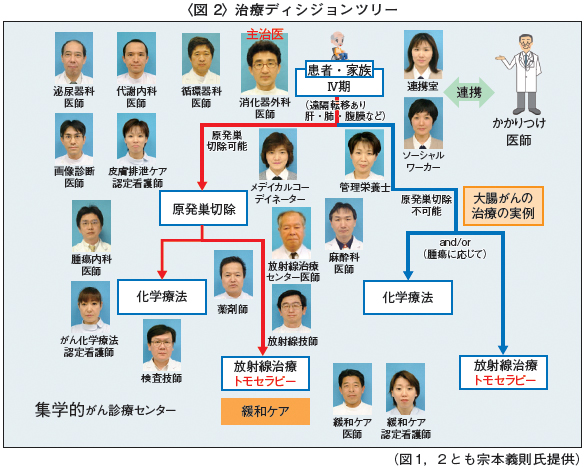

| 福井県済生会病院 集学的がん診療センター長 外科主任部長 宗本 義則 氏 医師不足の厳しい状況下にありながらも,地域でのがん医療に取り組む病院は多いが,福井県済生会病院では,病床数が460床であるのに対し,1,300人以上の十分過ぎるほどの職員を抱えながら,順調に病院経営を拡大。職員も患者も満足できるようなさまざまな先進的がん医療に取り組んでいる。同院では2011年5月,集学的がん診療センターを開設。“がん医療の隙間を埋める”取り組みとして,患者同士が交流できる「メディカルカフェ」を開設し,「がん哲学外来」の開催なども始めた。同センターの宗本義則センター長(外科主任部長)に,その取り組みの現状を聞いた。 5大がんのがん登録数は県内トップ 福井県は,福井・坂井,奥越,丹南,嶺南の4つの医療圏に分かれている。県内には5つのがん診療連携拠点病院があるが,そのうち4病院が福井・坂井医療圏にあり,同院もその1つである。同院の病床数は他の4病院に比べて多いわけではないが,5大がんの登録数はトップとなっている。 以前からがん治療の取り組みに力を入れてきた同院では,2007年にがん診療推進センターを開設し,多職種のスタッフが集まって活動をしてきた。そして,さらに活動内容を広げてさらなる強化を図るため,2011年5月に「集学的がん診療センター」として体制を一新。それまで院内で事務を担当していた女性をセンターの専門スタッフ(マネジャー)に抜擢し,同マネジャーがさまざまな管理・連絡を専属で行うことにより,医師の連携はもとより看護師,薬剤師,栄養士,臨床心理士,医療ソーシャルワーカー,放射線技師など多職種の連携による集学的治療の強化を図った。  治療ディシジョンツリーを作成 同センターでは,(1)質の高いがん診療(2)がん診療における患者・家族サポート(3)院内がん情報の集約(4)がん診療の地域連携(5)臨床研究および教育 の取り組みを中心に活動を展開しているという(図1)。 (1)については例えば,2009年5月に高精度放射線治療専用機X線トモセラピーを北陸地区では初めて導入し,昨年は2台目の新型トモセラピーを追加し,放射線治療の体制をより強化。放射線治療専門医2人,腫瘍内科医1人など,常駐している専門医も充実している。 また「治療ディシジョンツリー」を作成し,がんの部位や進行度,他の疾患の有無などによって適応となる標準的な治療法が一覧で分かるようにツリー化している(図2)。宗本センター長は「治療ディシジョンツリーにより,スタッフが情報を共有し,窓口に相談に来た患者にばらつきのない回答ができるような情報を整備している」と話した。  全国初のメディカルカフェを開催 また,同センターの開設に伴い,がん患者をサポートするためのさまざまなサービスも充実させている。 その1つが,がん患者および家族と医療スタッフが交流できる場として提供した「メディカルカフェ」である。がん患者,家族が自由に集まって交流できる「がんサロン」は,島根県で患者の要望を受けて始められ,全国的にも普及しつつあるが,メディカルカフェではさらに,がん治療専門医,がん化学療法認定看護師,緩和ケア認定看護師,医療ソーシャルワーカー,薬剤師,臨床心理士,音楽療法士,管理栄養士などのスタッフも常駐。治療のことだけでなく精神面,生活面まで幅広い相談に答えている。 メディカルカフェは,毎月1回,第1金曜日の午前10時〜午後3時に院内で開催され,同院に通院していない他院の患者も参加可能である。 不定期でがん哲学外来の開催も さらに不定期(年2回ほど)ではあるが,国内で初めて「がん哲学外来」を開設した順天堂大学病理・腫瘍学講座の樋野興夫教授を招き,同教授に個別に相談できる場も提供している。相談料は無料で,1組当たり約1時間,がん患者とその家族が同教授とお茶を飲みながら,じっくり語り合う。 現在は同院本館南側に“南館”を新設中(今夏に完成予定)であり,その1階を“患者サポートフロア”として,分散していたがん診療での患者サポートを集約する計画もある。 宗本センター長は「常に患者のニーズを先取りした医療を行っている」と説明。また,がん哲学外来でさまざまな病院を訪れている樋野教授は「医師,看護師,事務が一体となり,病院理念を共有している同院は,全国的にも貴重ではないだろうか。『福井モデル』としてさらに発展することを期待している」と指摘した。 職員満足なくして患者満足なし 福井県済生会病院院長 田中 延善 氏 福井県済生会病院は,2012年度日本経営品質賞を受賞した。同賞は,公益財団法人日本生産性本部が経営革新を進めるモデルとしてふさわしいと認められた組織を表彰するもので,大規模部門では医療機関として初めての受賞であったという。 田中院長は「職員満足なくして患者満足なし」と語る。職員が満足感ややりがいを感じる過程はそれぞれ異なるが,当院では,ワークライフバランスの導入やキャリアアップ制度による資格取得のバックアップ,職員が互いに認め合う表彰制度や福利厚生の充実など,さまざまなアプローチを行っている。また,コミュニケーションから生まれる価値を重要と考え,人材の育成と,対話を通したフラットな組織づくりに力を注いでいるという。「さまざまな専門職が集まる病院における職種の垣根を越えたチーム医療の取り組みは,患者さんや連携医,そして地域へのより安心・安全・快適な医療サービスの提供につながっている。そしてその結果,常に高い患者満足度を維持している」(同院長)。 同院長はメディカルカフェについて,「低侵襲で質の高いがん診療はもちろんだが,これからはがん患者さんの心の隙間を埋めるための取り組みが重要である。当院では『心と体に優しいがん診療』を掲げ,多職種のスタッフがチームとなり,患者さんやご家族をサポートしている」と述べた。 メディカルトリビューン 2013年3月14日 |

|||||||||

|

社会の力を最大化する「顔の見える関係」 緩和ケアプログラムの地域介入研究(OPTIM-study)を終えて |

|||||||||

| 森田 達也 聖隷三方原病院 緩和支持治療科部長 本年3月,緩和ケアの大規模研究OPTIM-study(Outreach Palliative care Trial of Integrated regional Model,厚労科研第3次対がん総合戦略研究事業「緩和ケアプログラムによる地域介入研究」)が終了し,成果がまとめられた1−3)。 国内4地域(山形県鶴岡市,千葉県柏市・我孫子市・流山市,静岡県浜松市,長崎県長崎市)を対象としたOPTIM-studyは,緩和ケアプログラムによる患者アウトカムの改善を検討した国際的にも最大規模の地域介入研究である。近年さかんに勧められているmixed-methods studyとして,「何が変化するか」(量的研究)と「変化はなぜ生じたのか」(質的研究)が併せて行われたことが特徴である。 本稿では,研究の実施と介入地域のマネジメントを通じて筆者が得た貴重な経験を共有したい。 緩和ケアプログラムが地域にもたらしたもの 本研究では,地域緩和ケアプログラムの導入によって,患者の希望に沿った自宅死亡の増加(しかも家族の介護負担は増えない),緩和ケアサービスの利用の増加,患者や遺族が評価した緩和ケアの質の改善,QOLの改善,医師や看護師の困難感の改善という結果が得られ,緩和ケアの知識・技術の向上にも寄与した1,3)。 質の分析で最も効果があった項目は「つながりができ,ネットワークが広がった」ことで,このネットワークの構築が地域緩和ケアプログラムにおける最大の貢献であった。これは量的研究において,医師・看護師の地域連携やコミュニケーションに関する困難感の減少量が最も大きかったことからも裏付けられた結果である。量的研究の結果を質的研究が深さを持って裏付け,質的研究の知見を量的研究が代表性を持って裏付けるというmixed-methodsの研究手法の得意技が生かされたといえる。 さらに,近年諸外国で行われている地域緩和ケアプログラムの介入研究においても,おおむね同じ結論が得られている。しかも,日本以外の国では地域緩和ケアの対象に,がんだけではなく,認知症,呼吸器疾患,神経疾患などすべての疾患の終末期ケアを含むため,この結果はがん患者の緩和ケアのみならず,地域医療,高齢者医療,プライマリ・ケアのすべてに共通した大きな知見であるともいえる。 ネットワークはケアにどのように反映されたのか 本研究で,医療者ネットワークはどのようにつくられ,なぜ患者のケアを改善させたのだろうか。「つながりができ,ネットワークが広がった」直接のきっかけは,多職種・多施設で集まる機会の増加であったと考えられる。 当初,地域の医療職・福祉職全員が施設や職種の壁を超えて,「腹を割って」「遠慮せずに」お互いの考えや事情を自由に話せる場は,どこの地域でもほとんど設けられていなかった。しかし,多職種・多施設でのグループワークを行ったことによって,以下のような変化が得られた。 ・名前と顔,人となりがわかるようになり,安心してやりとりができるようになった ・互いの考え方や状況がわかるようになり,自分の対応を変えるようになった ・みんなで集まる機会が増え,ついでに相談などができるようになった ・窓口や役割がわかるようになり,誰に相談すればよいかがわかるようになった ・責任を持った対応をするようになった さらには,ネットワークが構築されたことにより,「対応が迅速になった」「選択肢が多くなった」「多職種で対応するようになった」などの変化も生じ,より広範な患者ニーズを満たせることが示唆された。 エビデンスに基づいたがん緩和ケア対策を 「緩和ケアの普及」というと,疼痛管理をはじめとする医師や看護師への「教育」や,患者や家族,市民へのがんや緩和ケアに関する「啓発」が対応策として挙げられがちだ。これまではがん対策の施策決定に資するエビデンスもなく,「きっと良いに違いない」とされた取り組みの効果が検証されてこなかった。 しかしOPTIM-studyは,これまでに行われてきたいくつかの施策の効果に疑問を呈した。例えば,患者所持型の情報共有ツール(「わたしのカルテ」)や,地域のリソースデータベース,画一的な教育プログラム,患者・市民に対する広く薄い啓発など取り組みは効果が十分ではない可能性が示唆されたため,見直す必要があるだろう。 一方,多施設・多職種での緩やかなネットワークの構築は,地域緩和ケアの推進に有効であるとのエビデンスが示された。本研究では,地域でのネットワーキングを進めるための施策を,OPTIMize strategyとして手引きやプロジェクトマネジメントにまとめた1)。今後は,この施策を実施するための枠組みが必要とされる。 OPTIM-studyは,これまで「エビデンス」が存在しなかったわが国の緩和ケア政策に一石を投じるものだ。本研究で得られた多彩な研究知見を検討の基盤として,根拠に基づいた政策決定・制度設計(evidence-based policy)が評価可能なかたちで行われることを期待したい。 「顔の見える関係」が社会の課題を解決する プロジェクトを進めるなかで参加者から頻繁に聞かれたのが「顔の見える関係が重要である」という言葉だ。緩和ケア講習会で構築された普段からの「顔の見える関係」が,日常の診療や患者支援に力を発揮した。こうした関係を形成するためには,地域レベルでは,職種ごとの横のつながり,職種を超えた面のつながりを築く必要がある(註)。また,全国的なレベルでは,日本各地の臨床現場で生じていることを,現場関係者と制度設計担当者が迅速に共有できる枠組みが必要である。  例えば,現場の医療者による多施設・多職種で行うグループワークに,行政担当者が「所属する部局の代表として」ではなく,「当事者の一人として」参加し,自由に情報を得ることができれば,患者の実務的な問題を把握する契機になり,速やかな解決が期待されるだろう(図)。日常的に行われているさまざまなネットワーキングが自動的により広範囲なネットワーキングにつながる枠組みを構築すれば,今日の課題の少なくとも一部が解決されるのではないだろうか。 例えば,現場の医療者による多施設・多職種で行うグループワークに,行政担当者が「所属する部局の代表として」ではなく,「当事者の一人として」参加し,自由に情報を得ることができれば,患者の実務的な問題を把握する契機になり,速やかな解決が期待されるだろう(図)。日常的に行われているさまざまなネットワーキングが自動的により広範囲なネットワーキングにつながる枠組みを構築すれば,今日の課題の少なくとも一部が解決されるのではないだろうか。現場の医療者と制度設計者とが顔を合わせる機会を増やすことで,迅速な問題解決が可能となる。 OPTIM-studyから得られた「顔の見える関係」はいまや医療福祉にかかわらずほとんどの領域のキーワードであり,近年必要性が注目されているソーシャルキャピタルも同じ重要性を内包している4,5)。私たちは,個々の能力や技術の向上には一生懸命に取り組んでいる。しかし,実際にその能力や技術が社会に効果をもたらすためには,どのような能力・技術があるかを生きた情報として地域の中で共有し,その情報が必要とする人の手に届き,利用されなければならない。社会構造が複雑で多様な情報手段を持つ今日において,「顔の見える関係」を実現するためには,多種多様なネットワークを地域に重層的に築くことが必要であり,それこそが私たちがこれから意識して蓄えていくべき「力」である。 註:各地域で実際に構築されたネットワークの具体例と年間の活動予定が,OPTIMプロジェクトのHP1)に記載されている。 文献 1)「OPTIM 緩和ケア普及のための地域プロジェクト」(OPTIM Report 2012は本年3月末日掲載予定) 2)Morita T, et al. BMC Palliat Care. 2012 ; 11 : 2. 3)Morita T, et al. Evaluating the effects of a regional comprehensive palliative care program for cancer patients on preferred place of death, quality of care, care burden and professional communication: a mixed-methods study. (in submission) 4)Lewis JM, et al. J Pain Symptom Manage. 2013 ; 45 : 92-103. 5)森田達也,他.Palliative Care Res. 2012 ; 7(1): 323-3. 森田達也氏 1992年京大医学部卒。同年より聖隷三方原病院にて勤務。ホスピス医長,緩和ケアチーム医長を経て,2005年より現職。06年より京大医学部臨床准教授,12年より同臨床教授を兼務。07年より複数の厚労科研(がん臨床研究事業)に携わる。 週刊医学界新聞第3015号 2013年3月18日 |

|||||||||

|

訪問医療の現場から 患者さんが、私を育ててくれた |

|||||||||

| 准看護師 岡澤 ひとみ その方が、外来にいらしたのは、座る場所さえないほど混雑していた日だった。運ばれてきたカルテには、沢山の紹介状と検査記録。ご夫婦は、中待合室で暗い顔で入口の端に2人怯えるような表情を浮かべ座られた。 その方はKさんといい、病名は末期の咽頭がん、緩和ケアに取り組んでいるクリニックを紹介されての受診であった。緩和ケアというと皆さんは、どう思われるだろう。多くの方が見離されたと感じ、生の希望を無くして辿り着く場所、何も治療ができないからと紹介される最後の場であろうか。 Kさんは若い頃から病気知らずの健康体。スポーツが大好きで、自らもラガーマンであったそうだが、面影が無いほどるいそうが進んでいた。診察室の中でかわした言葉で印象に残るのは抗がん剤をどうするか?との質問と痛みに対する恐怖と食事について、奥様の不安。 始めは外来通院が希望であったが、抗がん剤後で免疫力も下がるから、と訪問診療に切り替え、往診の患者さんとなった。 食欲がないと言う始めての受診の時、一冊の本を抱えて点滴室に座られた。ラグビーの本だ。掲載されている記事に目が自然といき、話しかけると、そこには、父の背中をみて育ちラガーマンとなった息子さんの勇志の写真と特集記事。こわばっていた表情が緩み微笑みに変わった。 Kさんの楽しみは、息子さんの試合を観戦に行く事。その時ばかりは、病の事も痛みの事も忘れられる瞬間。何度となく医師に内緒で遠方まで出かけているとのこと…親としての役目と感じているのもあるだろうが、何よりもの薬だったのであろう。しかし、病の進行は早く、奥様の不安も日に日に増えて、ある時介護負担を軽減する為にレスパイトケアで入院をされた。 毎朝、顔を出し声をかける。当たり前の事と医療者は思うかもしれないが、Kさんも、奥様もいつも待っていてくれた。 リハビリ中に、理学療法士に緊張して心配そうに見つめる奥様の顔が見えた。「Kさんは、ラガーマンだから、大切なカモシカのような足を鍛えてね」と声をかけると、奥様が、満面の笑みを浮かべた。そしてその後、一人抱えていた不安をお話いただき、Kさんのいないところで、思いっきり泣いていただいた。ガン患者さんに関わる瞬間で大切な事は、信頼関係を早く築くことなのかもしれない。 但し、特別な事をするのではなくて、当たり前のことをするだけ。個人として尊重し合い構える事無く接する事なのかもしれない。傾聴の大切さを感じ、学びに変わった瞬間である。 時は在宅に戻り、年末になろうとしていた。経口摂取も歩行も困難となり、ベッド上の生活が中心となっていたが、相変わらずテレビ中継で、息子さんの試合を観戦していた。 奥様から何か食べさせてあげたいのだけれども、どうしたらいいの?食べたい気持ちを何とかしてあげたいの、と相談があった。 チョコはどうですか?と即答した。医師も許可してくれた。残された時間は少ない。病気の事は、Kさんが一番理解し感じている。今思うと、奥様への愛情だったのかもしれない。食べられるうちはまだ大丈夫、とよく耳にする言葉。その日から、往診時にチョコ持参の日々が始まった。 大晦日近くに、ある希望をKさんが筆談で話してくれた。この時にはもう声も失いかけていた状態で、息子の試合の観戦に行きたいと願いでた。医師は許可してくれた。勿論、私が付き添う事で。早々打ち合わせの会議。Kさんは笑顔で私に、当日必要な物をメモ書きして渡してくれた。「寒いからベンチコートは、持ってますか?」「当日は、何時に集合。そうそう、ホッカイロは、こちらで準備しますね」震える手にやっとの想いを書きとめて。しかし願いは叶わず、その日を境に病状が悪化し、昏睡状態となった。 大晦日の晩に急変したと連絡が入った。訪問すると呼吸状態も悪く、看取りの段階となろうとしていた。自宅には、海外に勉強に行っていた、娘さんと妻。私は、問われた。 「息子が帰ってきます。間に合いますか?」 その時、息子さんから電話が入った。妻が携帯をKさんの耳元にあてると、Kさんは最後の力を振り絞るかのように、小さな声で、 「大丈夫だから、帰ってくるな。大事な試合に出ろ」 父親としての役目を果たし、さらに息子さんを安心させるために身体を起こしてくれと願い、家族写真を取り息子さんに見せた。そして、私とも写真を撮った。「ありがとう」と小さな声で呟きながら。 年が明けようとしていた時間の出来事、テレビからは、紅白歌合戦の中継が終わろうしていた。そして。Kさんは明け方近くに苦しむことなく、娘さんと奥様に囲まれて旅立たれた。 仕事始めで外来に着いた時に、一枚の年賀状が届いていた。Kさんからだった。ありったけの感謝の言葉が添えられていた。「諦める事無く病と闘う」と。 涙が止まらず、これでよかったのかと、自分に問いかけた。 緩和ケアに対しては様々な考えがある。患者さんは、辛い告知を何度も受けながら、心の痛みを背負い皆この場にたどり着く。 私は、こう思う。人は、どんな時も生き様を恒に考えている。病を抱えながらも個人として尊重されたい。残して逝く事の家族の事も 、友の事も関わってくれた全ての人の事も考え、生きた証を残したいと。だからその方が望む生活のかたちに寄り添う事こそが、緩和ケアの始まりなのではないかと。 多くの看取りの場に関わることで、患者さんから多くの学びをいただく。人は一人として全く同じ想いを持つ者はいない。それが個性であり役目だと感じる。 時はたてども、忘れる事のないKさんの記録と記憶。家族とのグリーフケアは続いている。いまでも奥さんと話す。Kさんの写真にチョコを供えながら、「あの時は、あれでよかったの?お父さん」と。 QLife Pro 2013年3月28日 |

|||||||||

| 死に方ぐらいが自分で決めたい…本人の意思より家族の「延命要請」優先の医療現場 | |||||||||

| 「延命。あれは私、断ります。分かんなくて生かしてもらうのはいや。穏やかで静かな最期を迎えたい」 人生の最期をどう迎えたいか。生前に意思表示する高齢者が増えているという。希望通りの最期をどうすれば迎えられるか、具体的な方法を考える勉強会も各地で開かれ、延命治療を希望するかしないか、「事前希望書」に意思表示を書く病院も出現している。 しかし、「その時」を迎えると希望が叶うのはきわめて難しいらしい。いざ容体急変すると、医師は家族から訴えられるのではないかと不安に駆られ、また使命感から延命治療をせざるを得ないのが現実だという。誰もが穏やかで静かな最期を望む一方、少しでも長生きをと願う家族の気持ちがある。その狭間で悩む医師を追った。 7割が「延命治療希望しない」 厚生労働省が2008年に行った調査によると、「延命治療を希望しない」37.1%、「どちらかというと希望しない」33.9%、「延命治療を希望する」11%、「わからない」14.7%、「無回答」3.2%で、希望しない人がこの10年で2倍に増えていた。 ただ、本人の意思に反して望んでいない延命治療が行われるケースが多いという。東京で最も救急患者の受け入れ数が多い救急救命センターの都立墨東病院(東京都墨田区)は、受け入れ数年間2500人のうち8割が高齢者だ。救急医の濱邊祐一医師はこう語る。 「もう寿命だと思う高齢者でも、救急車で運ばれてきた以上、医師は手を尽くさざるを得ません。書面で本人が意思表示をしていても、家族から訴えられるリスクがあり、延命治療はやめられない」 たしかに、家族の感情は理屈では割り切れないが、濱邊医師は家族が日頃から本人の希望を明確に把握し、最期を受け入れる準備に取り組んでおくことが大事だと指摘する。終末医療に詳しく、自らも在宅医療に取り組んでいる新田國夫医師(日本臨床倫理学会理事長)に、キャスターの国谷裕子が「患者本人の意思表示があったとしても、家族から助かって欲しいという声が出てきたとき、どっちを優先するか難しいでしょうね」と聞く。 「日常よくある話ですが、現在では標準的医療が選択されるんです。標準的医療というのは、人工呼吸器や人工栄養とかの医療になるわけですが、それによってなんとなく世間の標準としての満足感を得るということから選択されることが多いんです。 それに家族(が望む延命治療)には利害関係もからみます。たとえば、年金目的とか相続目的などいろいろ問題が出てきます。しかし、大切なのは本人の意思、最大の決定権になると思います」 J-CAST ニュース 2013年4月5日 |

|||||||||

| がん患者に安らぎを ホームホスピス開所 | |||||||||

| 八戸市根城8丁目に民家を利用した「ホームホスピスもりの家」がオープンした。がん患者を家庭的な雰囲気でケアしたいと、同市の看護師でケアマネージャーの中里藤枝さん(53)が開設。中里さんは「病院でも施設でもなく、安心して過ごせる環境をつくりたい」と意欲を示す。 中里さんが代表を務めるNPO法人「もりの家」が、八戸商工会議所の協力の下、内閣府の復興支援型地域社会雇用創造事業を活用して設置。在宅で暮らしたいが、介護できる家族がいない場合や、ショートステイなどの利用を見込む。2部屋あり、定員は4人まで。 食事や家賃、光熱費などを含めた基本入居料は、1カ月9万1千円。介護保険サービスを利用する場合は、別途自己負担がある。 中里さんは30歳で抗がん剤治療を受け、肝臓がんの父をみとった経験も持つ。それだけに「がんの積極的な治療を望まない場合、精神的なケアが必要とされるが、行ける場所がないのが現状。納得できる最期を迎えられるよう、選択肢が増えれば」と話す。 利用についての問い合わせは、もりの家=電話0178(80)7022=へ。 m3.com 2013年4月8日 |

|||||||||

| 患者に代わる意思決定は非常につらい | |||||||||

| 笠間睦 (かさま・あつし)榊原白鳳病院(三重県津市)診療情報部長 東京ふれあい医療生協梶原診療所在宅サポートセンター長の平原佐斗司医師も実際の延命治療の選択においては、その国の文化的な基盤が影響することを指摘しております。 「患者本人に代わる意思決定を行った代理人の3分の1超に、精神的に負の影響を受けているという報告(Wendler D, Rid A:Systematic Review: The effect on surrogates of making treatment decisions for others. Annals of Internal Medicine Vol.154 336-346 2011)があります。家族にとって、肉親の命に関する決定を強いられることは非常につらい経験です。末期の時期の家族支援は、患者とともに歩く家族を最期まで支え、患者の死後も生きていく家族に心の傷が残らず、自分の人生を生きていくことが容易になるようにすることです。 実際の延命治療の選択は、その国の文化的な基盤が影響します。米国のホスピスでは、ホスピスプログラムに入るときに十分な説明を行ったうえで、胃瘻などの経管栄養はもちろん、末梢輸液も含めて延命治療は一切行わず自然の経過で看取りを行っています。 日本では、末期認知症患者が飲み込めなくなったときには、末梢輸液や皮下輸液を希望する家族が少なくありません。家族は、患者が末期となり嚥下反射が消失した時期に、無理をして食べさせようとすることが肉親を苦しめることになることを目のあたりにします。そして、自分が食べさせることを断念することが肉親の死をもたらすというジレンマのなかで家族は苦悩します。 このとき、末梢輸液や皮下輸液を選択することによって、家族は自分が食べさせないことが直接患者の死をもたらすわけではないと考えることができます。末梢輸液や皮下輸液を行っている2、3か月の間に、最期の看取りケアを行うなかで、家族は肉親の死を受け入れていくのです。」(平原佐斗司編著:認知症ステージアプローチ入門─早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで 中央法規, 東京, 2013, pp307-327) 私は、父(2010年10月21日永眠)が亡くなる1年前の2009年8月6日に父(当時86歳)から事前指示書を渡されました。そこには、「延命治療はして欲しくない」との意向が明記してありました。その翌年の2010年春、父は車の接触事故を同じ日に二度も起こしました。認知障害が出現し始めてきたのです。それでも5月頃まではパソコンでインターネットも楽しんでおりました。 2010年の夏はひときわ暑かったせいもあったのか、夏頃より食欲が極度に低下し体重減少も目立ってきました。本人は入院治療を望んでおりませんでしたが在宅医療での回復は望めないと私は判断し、2010年10月14日に入院となりました。 2010年10月15日、朝日新聞生活面に、辻外記子記者が書かれた『最期の治療 事前に指示書』というタイトルの記事が出ました。 まさに「事前指示書」絡みの問題で思案している真っ最中でしたので、10月15日朝日新聞社医療面のアドレス宛に一通のメールを送信しました。そのメールの内容を、一部改変して以下にご紹介します。 「終末期をどう過ごしたいのか? もちろん、本人の意向は尊重されるべきです。しかし、残念ながら日本では、死生観を確立する機会が少ないのが現状だと思います。そのため、元気なうちに『事前指示書』を記載している方は極めて稀です。 私の父が衰弱して入院した当日、主治医の先生から、『挿管はどうされますか?』と質問されましたので、『実は、事前指示書を父から受け取っています。本人の意向は、延命治療はして欲しくないという意向です。しかし、今、治療することが延命治療的な意味合いが強いのか、回復のための治療なのか判断に迷いますので…』と言葉を濁し、延命治療に関する明言を避けました。 医師でも、終末期であるのかどうかの判断に迷うことは多々あります。『事前指示書』を書いたからそれで終了(最終意向)ということではなく、折に触れて意向を確認し、また、病状が変化するたびに修正を加えていくという姿勢が求められるのだと思います。 入院して間もない家族にとっては、『終末期に延命治療をしない』という選択肢を選ぶことは、非常に辛い選択となります。私も、父の事前指示書をどの程度『尊重』するのか未だに決めかねています。」 アピタル 2013年4月10日 |

|||||||||

|

第42回日本慢性疼痛学会 統計,症例などから探るがんサバイバーの痛みとその対策 |

|||||||||

| 近年,治療の進歩により,がんが発見されても長期に生存する患者(がんサバイバー)の人口は増加傾向にある。東京都で開かれた第42回日本慢性疼痛学会(会長=東京医科大学麻酔科学講座・大瀬戸清茂臨床教授)のシンポジウム「がん長期生存者と遷延する痛み」(司会=東京医科大学麻酔科学講座・田上正臨床教授,京都府立医科大学病院疼痛緩和医療学講座・細川豊史教授)では,がんサバイバーの実態を探るアンケートや症例検討などを通じ,がん患者の痛みを適切にコントロールする方途が考察された。 がんサバイバーの増加に伴い痛みへのアプローチがますます急務に 痛みへの理解を促しニーズに合った的確なコントロールを 痛みへの対応には全人的苦痛を理解するスタンスが必須 がんサバイバーの増加に伴い痛みへのアプローチがますます急務に 司会の田上臨床教授は,がん長期サバイバーと遷延する痛みに関するアンケートを実施し,痛みへのアプローチに関する現状を報告。痛みを良好にコントロールする必要性がますます高まりつつあると訴えた。 オピオイド使用例では副作用に関する患者教育と経過観察が重要 アンケートは全国のペインクリニック学会認定施設の代表者と日本慢性疼痛学会員の実地医家1,000人を対象に実施し,210人から回答が得られた。がんサバイバーは,治療終了後1年以上経過した患者と定義した。回答者の臨床経験年数は,21年以上が約75%を占め,痛みへの対応に関する経験が比較的豊富な医師が多いことがうかがえた。 痛みの種類別に診療経験の有無を調べると,残存がんによる体性痛を診療したとの回答が82.4%と最も多く,以下,神経障害性疼痛,内臓痛が69.0%,66.7%で続いた。術後痛では,開胸術後痛を治療した割合が80.5%と最も高く,四肢切断術後の幻肢痛,四肢切断術後の断端部痛,乳房切断術後痛の順に73.3%,62.4%,50.0%だった。化学療法,放射線治療後の痛みに対する治療は,それぞれ43.8%,40.0%が経験していた。 開胸術後痛に対する治療としては,薬物療法,局所麻酔薬での神経ブロック療法を選択した割合が各77.2%,73.3%と高かった。そのうち薬物療法で用いた薬剤の使用頻度については,鎮痛補助薬が74.3%,解熱鎮痛作用を持つ非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)およびアセトアミノフェンが68.6%と高く,弱オピオイド53.8%,強オピオイド46.2%,漢方薬32.4%と続いた。開胸術後痛に対する鎮痛補助薬のうち,最も頻繁に投与されていたのは抗うつ薬で,全体の76.2%に達し,次いで抗痙攣薬が67.6%と高かった。 田上臨床教授は,このように鎮痛補助薬が重視される背景について,「基本的にがん疼痛への対応は,痛みの強さによって使用する薬剤を変える世界保健機関(WHO)の三段階除痛ラダーに沿って行うが,痛みの治療が長期にわたり,痛み自体が慢性疼痛で見られる神経障害性疼痛の特徴を持つので,非がん性慢性疼痛に用いられる鎮痛補助薬を適切に併用する必要があるからだろう」と述べた。 一方,オピオイドを使用する理由は,三段階除痛ラダーに示されているからとの回答が69.0%で最も高く,オピオイドを使用しないもしくはできるだけ使用しない理由は,乱用,依存や処方管理の複雑さ,副作用が心配だからなどの回答が目立った。同臨床教授は「オピオイドは高用量で長期間使用すると,同薬誘発性痛覚過敏や乱用,依存,沈溺,中毒の要因となる。同薬を長期に使用する際は,副作用について患者へ説明するとともに,十分な経過観察が必要だ」と注意を促した。 痛みへの理解を促しニーズに合った的確なコントロールを 長期のがんサバイバーが増えてきた昨今,緩和ケアに携わる医療者にとっては,長期間,その時々によって異なるさまざまな患者ニーズに応じる能力がますます求められるようになった。昭和大学病院緩和医療科の樋口比登実教授は,自身の所属する緩和ケアチームが携わった症例を紹介しながら,がんサバイバー自身に痛みへの理解を促しながら,的確な診断,コントロールを続けていくことが重要であると強調した。 薬物療法で解決できない痛みに神経ブロックが有用 まず紹介されたのは,初診時42歳だった精巣腫瘍症例で,当初,右精巣摘出術が選択され,術後化学療法が行われた。その後,後腹膜リンパ節転移・後腹膜腫瘤の十二指腸浸潤による消化管出血で,胃空腸吻合術が実施されたという。 樋口教授は,同症例が前任医師による強オピオイドの副作用のつらさを訴えていたため,鎮痛薬を弱オピオイドのリン酸コデインに切り替え調整した。しばらくは落ち着いていたが,ある日,激しい背部痛を訴え緊急受診した。強オピオイドへの変更は望まず,以前から提案していた腹腔神経叢ブロックについて再度説明し,実施。ブロックは著効し背部痛は消失した。経過観察中に大腿部(鼠径部)痛が激しく歩行困難となったときには神経根ブロックを施行し疼痛管理を行った。現在は後腹膜に石灰化を伴う7〜8cmほどの腫瘤は残存しているが,定期的に緩和医療科,泌尿器科,消化器内科を受診しつつ,リン酸コデインを用いて元気に日常生活を過ごしているという。 初診時51歳の乳がん症例は,右乳がん手術後,放射線および化学療法を施行し,当時ホルモン療法で経過観察中。東日本大震災の発生や知人の自殺などが重なり,肩凝り,頭痛,右胸部痛を訴え,緩和医療科を受診。この症例には,CTや骨シンチグラフィなどの画像を確認しながら,がんの再発に関連する痛みではないと説明し,痛みへの理解を深められるよう図った。その上で,星状神経節ブロックを継続して施行し,痛みを和らげることができたという。 また,初診時46歳の乳がん症例は,乳がん手術後に鎖骨上リンパ節が腫大し疼痛が激しくなったため,前医にてトリガーポイント注射が行われていたが,奏効していなかった。そこで,トリガーポイント注射を中止し,原因の検索および薬物療法で対応した。薬剤は,前医で選択されていた抗不安薬や末梢性神経障害性疼痛治療薬の投与量や時間を調整し,NSAIDsを追加した。同症例は一人暮らしで援助者がいないため,療養体制を調整し帰郷した。現在も家族の下で入退院を繰り返す日々であるが,帰郷したことには満足しているとの連絡があったという。 以上の症例を振り返って,同教授は「緩和ケアチームは,診断期,治療期,再発経過観察期,完治後など全ての時期にわたり,がんサバイバーが持つ多様なニーズに即し,高いQOLを維持できる支援をするよう努めるべきである。そのためにも,痛みのコントロールは欠かせず,痛みを的確に捉え,診断した上で神経ブロックを試みることは有用な方策である」と結論付けた。 痛みへの対応には全人的苦痛を理解するスタンスが必須 がん患者の痛みは,(1)がんそのものによる痛み(2)がん治療による痛み(3)がんおよびがん治療と直接関連のない痛み の3つに大別できるとされる。司会の細川教授は,がんサバイバーが抱える痛みの種類について概説し,そのケアには多角的視点からトータルに苦痛を捉える姿勢が肝要であるとの考えを述べた。 がんそのものによる痛みでなければ急性,慢性疼痛などに準じた治療を がん疼痛の治療では,WHOの三段階除痛ラダーや日本緩和医療学会が策定した「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(GL)2010年版」が指針とされるケースが多いが,これらは(1)を対象としており,(2)や(3)は想定していないという。 (2)は,術後痛症候群や化学療法後神経障害性疼痛,放射線照射後疼痛症候群などが挙げられ,多くは慢性疼痛,神経障害性疼痛に準じた治療が必要で,(3)は,帯状疱疹,帯状疱疹後神経痛,筋肉痛などが挙げられ,多くは急性疼痛,慢性疼痛,神経障害性疼痛に準ずる必要がある。 しかし,細川教授によると,がん患者の訴える痛みだからという認識から,どの痛みに対しても,がん疼痛と一くくりにして,WHOや日本緩和医療学会のGLに沿って強オピオイド鎮痛薬を処方してしまうケースが多々見られるという。また,非がん性慢性疼痛に適応のある複数のオピオイド鎮痛薬が最近認可されていることもこの傾向に拍車をかけており,術後創部痛や変形性関節症に最初からオピオイド鎮痛薬を処方したりする例もよく見られるとした。 同教授はこういった状況に警鐘を鳴らし,オピオイド鎮痛薬の不適切な処方は,依存や乱用,多数の副作用をもたらすリスクがあり,特に(2),(3)の治療に同薬を使用する際には,慎重かつ適切な判断が必須となると強調した。 さらに同教授は,がんサバイバーは程度の差こそあれ,身体的,精神的,社会的,スピリチュアルな苦痛を有しているとして,「これらを全人的苦痛であると理解した上で,最良のケアを目指していかなければならない」とまとめた。 メディカルトリビューン 2013年4月11日 |

|||||||||

| 終末期:「最期を自宅で」8割 「実現は難しい」53% 最多理由「家族に介護負担」 県アンケート /千葉 |

|||||||||

| 県が2月に実施したインターネット調査で、治る見込みのない病気になった場合、最期を自宅で過ごしたいという人が8割近くに上ることが分かった。県健康福祉政策課は「県民が希望する終末期を過ごすために、行政は何ができるかを考えたい」と話している。 県は12、13年度の2年間で、有識者会議を設け、県民に終末期医療について考えてもらう啓発プログラムを策定することを決めている。そのため、終末期の過ごし方に対する県民の意向の傾向を把握しようと調査を実施、20代以上の153人から回答を得た。 調査によると、治る見込みのない病気になった時、「自宅で過ごしたいし、実現できると思う」が24・8%だったのに対し、「自宅で過ごしたいが、実現は難しいと思う」は53%だった。「自宅では過ごしたくないと思う」は12・4%にとどまった。 「実現は難しい」「自宅では過ごしたくない」とした理由(複数回答可)は「家族に介護の負担や手間がかかる」との回答が74%を占め、最多だった。次に、▽自宅で介護を受けられる居住環境が整っていない(34%)▽介護してくれる家族がいない(23%)――と続いた。 自宅で最期を過ごすための条件(複数回答可)は、▽家族に介護の負担や手間がかからない(59・5%)▽訪問診療してくれる医師や看護師がいる(40・5%)――などが寄せられた。 自宅で最期を迎えたいとの希望が多かった調査結果と反し、厚生労働省の人口動態調査(11年)では、県内で亡くなった人の場所は病院が77・4%に上っている(自宅は14・3%)。同課は「自宅で終末期を過ごすための障害がどこにあるのか掘り下げて調査していきたい」と話している。 m3.com 2013年4月18日 |

|||||||||

| オランダの終末期ケア | |||||||||

| 伝統的にナーシングホームが担ってきたが、1990年代以降、ホスピスなどの緩和ケア施設が急増している。緩和ケア支援センター「アゴラ」によると、高度ケアが提供できる専門ホスピス66カ所、ホスピス機能があるナーシングホーム96カ所などがある。 北海に突き出た北ホラント半島の中央部に位置するアルクマール。その田園地帯に立つ「ホスピス・アルクマール」に足を踏み入れると、ステンドグラスから荘厳な青い光が差し込んでいた。 「この建物はかつて教会でした。あの青くて淡い光を見ていると、不思議と心が安らぎませんか」。施設のボランティアで精神科医のアデリネ・ファン・バーニング(66)が目を細めた。 ここは死を目前にした終末期の患者をみとるターミナルケア施設だ。入所するのは99%が末期がん患者で、人数は8人以内に限られる。「私たちは患者のことを『ゲスト』と呼びます。死にゆく人に人生最後のサービスを提供するのです」。施設長のエリス・ヨンカー・ホルストマン(55)が語る。 職員は26人いて、主に肉体的苦痛の緩和などの高度なケア(看護)を担う。ゲストの生活を支えるのは、113人ものボランティアだ。食事や入浴、トイレの介助に始まり、会話相手や散歩の付き添いも務める。「オランダは分業制の国。しっかりローテーションを組むには、このくらいの人数が必要」とエリス。 ゲストの滞在日数は平均で22日間。入所して半日で亡くなる人もいれば、2カ月ほどを過ごす人も。年間約100人が、ここで人生を終える。 ゲストは病室では喫煙してもよいし、ワインを飲みながらカードゲームのブリッジに興じてもよい。「ブリッジの相手を専門にするボランティアもいます」とアデリネ。もちろん、条件が整えば安楽死もできる。瞑想(めいそう)室に置かれた自由帳には、遺族から「素晴らしいケアをありがとう」などと感謝がつづられていた。 九州ほどの広さのオランダには、こうしたホスピスが各地域にある。医師が余命3カ月以内の証明書を出せば入所資格が得られ、費用の大半は保険で賄われる。 アデリネは元アムステルダム大教授。エリート研究者だった。今なぜ、ここでボランティアをしているのだろうか。 7歳のとき、がんで母を亡くしたアデリネは、死への無力感をずっと引きずってきた。だが、2000年に九州の大学に赴任。仏教に触れたことが転機になった。「死は人生で最も重要な出来事。亡くなる人に手を差し伸べたい」と願うようになった。得意のカウンセリングだけでなく、マッサージやおむつ替えもする。「与えることは与えられること。生きることは支え合いです」 ふと気づけば、ホスピスの日本庭園のキャンドルに灯がともっていた。ゲストが亡くなると職員が死を悼む灯をともし、遺族が亡きがらと共に退去するときに消すのだ。 空(くう)を指してアデリネが言った。「今、そのあたりに安らかな魂が漂っていますよ」 西日本 新聞 2013年4月24日 |

|||||||||

|

第15回日本在宅医学会 終末期の医療・ケアはどうあるべきか |

|||||||||

| 終末期の医療・ケアはどうあるべきか。白熱した議論が続いている。ガイドラインが日本老年医学会,全日本病院協会,日本医師会,厚生労働省などから発表されているが,現場でどのように活用すればよいか,戸惑う声も聞かれる。松山市で開かれた第15回日本在宅医学会〔大会長=医療法人ゆうの森(愛媛県)・永井康徳理事長〕では,日本在宅医学会,日本緩和医療学会,日本老年医学会の合同シンポジウム「終末期ガイドラインを在宅現場でどう活かす〜〜先延ばしの医療から本人の生き方に向き合う医療へ〜」〔座長=長尾クリニック(兵庫県)・長尾和宏院長,仙台往診クリニック(宮城県)・川島孝一郎院長〕が持たれ,終末期の医療・ケアの在り方をめぐり,さまざまな意見が出された。 〜日本老年医学会の考え方〜 ガイドラインに基づけば法的に問われない 〜緩和医療医の立場から〜 代理決定する家族の精神的重圧も配慮 〜事前指示書の意義〜 良い医療につながると思ってはいけない 〜医療者の在り方〜 終末期医療の問題の多くは医師が原因 〜日本老年医学会の考え方〜 ガイドラインに基づけば法的に問われない 日本老年医学会は2012年に高齢者の終末期の医療・ケアに関する「立場表明」を行い,さらに人工的水分・栄養補給(AHN)の導入に関するガイドラインを発表した。同学会を代表して,東京都健康長寿医療センターの井藤英喜センター長は,ガイドラインに基づいて「関係者が適切な意思決定プロセスを経て決定・選択されたことについては法的にも責を問われるべきではない」と述べた。 倫理的妥当性を確保するもの 井藤センター長はまず,日本老年医学会の基本的な立場について「全ての人は(中略)『最善の医療およびケア』を受ける権利を有する」と説明。『最善の医療およびケア』とは,「単に診断・治療のための医学的な知識・技術だけでなく(中略),全ての知的・文化的成果を還元した,適切な医療およびケア」を意味し「高齢者の特性に配慮した,過小でも過剰でもない適切な医療,および残された時間のQOLを大切にする医療およびケア」だとした。 こうした「立場表明」の下で示されたAHN導入に関するガイドラインは,医学的妥当性というよりも「倫理的妥当性を確保するもの」。倫理的妥当性は「関係者が適切な意思決定プロセスをたどることによって確保され」,「適切な意思決定プロセスを経て決定・選択されたことについては,法的にも責を問われるべきではない」とした。またAHNの導入または継続,減量,中止に際しては「本人の人生をより豊かにするか,少なくとも悪くしないという立場から判断すべきである」と強調した。 〜緩和医療医の立場から〜 代理決定する家族の精神的重圧も配慮 日本緩和医療学会の理事で帝京大学緩和ケア内科の有賀悦子教授は,医療者は,患者が治療を自己決定できない状況下で「患者に代わって治療を決定する家族の重荷にも配慮すべき」と訴えた。 自己決定以上に大きいストレス 有賀教授は,高齢者終末期の医療・ケアは,さまざまなジレンマを感じながら行っていかなければならないとした。例えば「人の脆弱性を最小限にする努力をしながらも,それが生活,人生の一部として受け入れる努力を行わなくてはならない」。食べることに関しては「死へのプロセスの中で,食べられなくなること,食べられなくなったら死に至ることも自然の摂理であるが,その一方でGFTT(geriatric failure to thrive,老衰に相当)であっても可逆的な状態である場合もある」。また「延命的処置や中止が道徳的(倫理的)に正しい選択であるか,慎重な判断が求められるが,そのときに医療者の満足や悲しさの補完のための選択ではないことを常に意識していなければならない」。 さらに,認知症などで患者本人が治療を自己決定できない場合に「患者に代わって治療を決定する家族は,患者の生死に関わる大変大きな決断を迫られ,その精神的なストレスは自己決定以上に,比較できないほど大きいといわれている」とし,医療者はそうした「家族の重荷にも配慮すべき」であり,「この保証があって,本人,家族は真に望む道を選択し,より良く生きていくことができる」と述べた。 〜事前指示書の意義〜 良い医療につながると思ってはいけない 終末期の医療・ケアで自分の希望を明示する事前指示書。わが国で関心が高まっているが,国立病院機構新潟病院の中島孝副院長は「事前指示書をつくることが良い医療につながると思ってはならない。患者と医療者の対話のツールとして用いるべきだ」とした。 「死を自己決定する必要はない」 中島副院長によると,現代医療はEBMが基本。エビデンスに基づき最短,安全で効率的な医療が良しとされ,治癒を目指せない領域の医療は無駄とする議論が起こってくる。「健康状態とは身体的,精神的および社会的に完全に良好であること(well-being)」(世界保健機関:WHO, 1948年)とする近代の健康概念に立脚しているからだ。この健康概念の下では,超高齢化社会あるいは難病治療,緩和ケアに対応できず,「死を選ぶ」か「延命治療を選ぶ」かを自己決定させ,自己決定していないと医療者は患者を看取れないと思い込んでしまう。 しかし「人は本来,死を自己決定する必要はない。事前指示書をつくることが良い医療につながると思ってはならない。患者と医療者の対話のツールとして用いるべきだ」と同副院長。英国では,治療中止に関するガイドラインが2010年に撤回され,事前指示書を用いない風潮が欧州全体で強まっているという。 同副院長は,治癒しない疾患群に対応できる健康概念には,「医療は患者の主観的評価(PRO)を高めるために行う」という理解が必要だと指摘。従来の健康概念に基づく客観指標のみによる医療ではなく,Huberが2011年に提唱した「社会的,身体的,感情的な問題に挑戦する際の適応能力や自己管理能力という考えで健康状態を捉えようとする健康概念に基づいた医療が求められる」とした。 〜医療者の在り方〜 終末期医療の問題の多くは医師が原因 座長の川島院長は,終末期医療は「障害者論」から考えていくべきだとする一方,終末期医療で生じている問題の多くは医師に原因があるとの見方を示した。 説明責任の重要性を認識すべき WHOは2001年に国際生活機能分類(ICF)を提唱し,ICFに基づいた医療,介護,福祉の一体的提供を提言した。川島院長は,生活機能とは「生きること全体」であり,ICFの考え方は乙武洋匡さんの「五体不満足でよい」,あるいはヘレン・ケラーの「障害は不便である。しかし不幸ではない」という思想に通じると指摘。終末期医療の議論は,こうした「障害者論」から考えていかなければならないと述べた。 一方で,「終末期医療で生じている問題の多くは,医師自身が原因だ」と訴えた。「患者や家族と信頼関係を築けない,相手の気持ちをおもんぱかって行動できない,実体と構成概念(解釈や意味付け)を説明できない,『生活機能=生きること全体』を説明できない医師が問題を引き起こしている」と同院長。「不十分な説明で誘導された意思決定は既に不完全なものだ」とも。医師は,終末期医療に関する法制化やマニュアルづくりよりも,説明責任を果たすことの重要性を認識すべきだと強調した。 終末期の医療と介護に関する松山宣言 本シンポジウムを締めくくるに当たり,永井大会長から「終末期の医療と介護に関する松山宣言」が発表された。「多死社会を迎え,避けられない死から目を背けず,患者にとっての幸せや生き方に向き合う医療と介護を提供しよう」を基本スローガンとし,次の5つの提言を行った。 (1)住み慣れた自宅や施設で最期を自然に迎える選択肢があることを提案しよう(2)治すことができない病や死にゆく病に,本人や家族が向き合える医療と介護を提供しよう(3)本人や家族が生き抜く道筋を自由に選び,自分らしく生きるために,苦しさを緩和し,心地良さを維持できるよう,多面的な医療と介護を提供しよう(4)最期まで,本人が自分らしく生ききることができるよう適切な医療と介護を提供し,本人や家族とともに歩んでいこう(5)周囲の意見だけで選択肢を決定せず,本人の生き方や希望にしっかりと向き合って今後の方針を選択しよう。 メディカルトリビューン 2013年5月9日 |

|||||||||

| 医師の緩和ケア研修への参加促すため、単位型研修の実施を 厚生政策情報センター |

|||||||||

| 厚生労働省は5月8日に、緩和ケア推進検討会を開催した。この日は、緩和ケア研修や、地域連携について議論を行った。 まず、緩和ケア研修については、厚労省当局から「とりまとめ案」が示された。そこでは、(1)医師を対象とした緩和ケア研修(2)看護師を対象とした緩和ケア研修―の2点について整理している。 (1)の医師向け研修では、研修会受講者を増加させるために、「地域の実情に合わせた単位型の研修実施」「研修医向け、診療所医師向け、腫瘍医向けなど、受講者ごとに内容を改変できる仕組みの導入」「医師会の協力のもと、研修会情報を広報する体制構築」「研修会修了者である旨を患者が簡単に把握できる体制整備」などを提言。 また、患者の視点を取入れるため、患者や家族による講演を研修プログラムに組込むことや、指導者研修会修了者へのスキルアップ研修会実施なども提案している。 また、(2)の看護師向け研修では、「従来からの院内教育の中での普及を図る」こととし、研修内容等を均てん化するために、指導者の教育体制構築や標準的テキスト開発を行うことなどを提言している。 一方、緩和ケアにおける地域連携については、岩瀬委員(東大附属病院緩和医療科特任講師)から、「患者の意思決定支援」の重要性が説かれた。そこでは、大きく次の4点が強調されている。 (i)意思決定支援は診断時から必要である (ii)療養場所の意思決定には、病態・時間軸・地域性など多くの関係因子が存在するため、主治医だけでなく多職種が協働して支援する必要がある (iii)在宅医療では、事例が複雑かつ複合的であるため、院内外の多職種が協働して支援する必要がある (iv)多職種協働のためには、情報をもれなく正確に共有しなければならず、そこでは事例をフレーミングする枠組みや、共通言語を持つ必要がある m3.com 2013年5月9日 |

|||||||||

| 金子哲雄氏の妻 遺作に「臨終の瞬間」書き足すべきか悩んだ | |||||||||

| 流通ジャーナリスト金子哲雄さんが亡くなってから半年が過ぎた。肺カルチノイドという難病と闘いながら最後の日々を綴った遺作『僕の死に方──エンディングダイアリー500日』出版にあたって、最終作業を行ったのは妻の稚子(わかこ)さんだ。 本は、原稿を書けば終わりというものではない。関係者への確認、事実関係の確認、膨大な校正作業がある。稚子さんは葬儀の3日後から、15日間、編集部の一室に缶詰になった。 「『稚ちゃんが悲しみすぎないように』と、金子が用意してくれた仕事だった気もします(笑い)。校正しなくてはいけないので、何度も読み返すんですが、そのたびに違う箇所で思いが甦って、涙が止まりませんでした。 金子との日々を、この作業で何度も追体験することになりました。編集部の部屋を借りていたので、声を出して泣くのは恥ずかしいと思いながら止まらなくて…。この15日間は、金子と一緒に過ごし直した、濃密な時間でした」(稚子さん・以下「」内同) 『僕の死に方』には、稚子さんによる心のこもったまえがきと、40ページ近いあとがきが載っている。 「何の準備もなく、考えないで書き始めたのですが、心と指先が切り離されたような感覚で文章が出てきました。金子に、書かされていたのかもしれません」 金子さんが選んだのは、病院ではなく自宅で迎える死=在宅死だった。本を作るにあたり、稚子さんがもっとも悩んだのが、自分が看取った“その時”を書くべきか否かだった。 「金子が自分の思いを伝えるために書いた本に、臨終の瞬間など、本人が知るよしもないことを、私が書き足してしまっていいのだろうか、と考え込んでしまいました。それで、在宅終末期医療でお世話になった先生がたにも相談したら、『そのことも情報としてお伝えできれば、今在宅医療を受けているなかで救われるかたがきっと大勢いらっしゃると思います』と言ってくださって」 在宅医療を受けているケースでは、患者本人だけでなく家族の不安も強い。どういう死を迎えるのか。「在宅死」はどんなものなのか。本当に、「在宅死」がいいことなのか。 「先生がたに言われて金子の最期を包み隠さず記すことで、同じ在宅医療のご家族のかたがたを勇気づけられるなら、金子も本望なんじゃないかと思い始めました。金子は、在庫ゼロを達成する売り手を評価していました。へんに残しておかないで全て書き、伝えることが、金子の望む“在庫ゼロ”なのじゃないかとも思いまして(笑い)」 マイナビニュース 2013年5月10日 |

|||||||||

|

「人生最後のメニュー」あれが食べたい 終末期患者のリクエスト食に取り組むホスピス |

|||||||||

| 「今、何が食べたい〜」。 栄養士の問いかけに82歳の男性患者は即座に「バッテラ」、別の63歳の男性患者は「妻と一緒にすき焼を」と答えた。余命に限りある終末期医療の現場で、患者の望む食べ物にこだわり、心のケアに生かそうという取り組みが始まっている。 豪華な食事などではなく、バッテラに込められた患者の生きてきた証、元気な時と同様にまた妻と一緒にすき焼を突きたいという願い。「食べることと生きていることは非常に密接に繋がりあっているのです」と医師はいう。 「バッテラ」「妻とすき焼き」「ラッキョウ」… あるホスピスの調査によると、患者がわずかでも何かを食べられるのは「亡くなる5日前」が75%以上だ。死が近づくにつれてまったく食べられなくなる患者が増えていくが、それでも直前まで食べられる患者もいるという。痛みを取り除く新たな鎮痛薬がこの10年間に登場し、末期がん患者に多い食欲不振を和らげるステロイドホルモンという食欲増進薬もある。長期間服用すると副作用が出る可能性があるが、命に限りある患者にとってはメリットのほうが大きい。 そうした死を迎えようとしている患者たちの最後の生活について、食事を通して質を高める取り組みを行なっているのが、昨年11月(2012年)に開設された大阪の淀川キリスト教病院「ホスピス・子どもホスピス病院」である。ベッド数15床、抗がん剤などあらゆる治療が効かなくなった末期がん患者が、限りある命を知ったうえで入院している。 「週に1度、患者が希望する食事を叶えるリクエスト食を提供しよう」 池永昌之副院長から管理栄養士や調理師にこう伝えられたのは病院が開設される直前だった。 ある金曜日、管理栄養士が末期のすい臓がんで入院している男性患者(82)に「何か召し上がりたいものはないですか」と聞きに行く。返ってきた答えは「バッテラ。サバ寿司ですね」だった。この患者が食糧難時代の若いころ、安かったバッテラでしのいでいるうちに大好物になったという。その生きた証のバッテラをリクエストしたのだった。男性患者は免疫力が低下して、3年前から生ものを控えてきたためバッテラを食べていない。 翌日の土曜日がリクエスト食を提供する日だ。いつ急変するかもしれない患者の思いに応えるために、どんな料理でも1日で準備する。3人の調理師が午前中に買い出しに走り、サバを酢でしめて完成した。患者は3年ぶりに口にした大好物を全部平らげた。 「なんとも言えん。美味しかった気がしました」 見舞いに来ていた妻も「嬉しいときは嬉しい目をする。目に力がありました。ありがたかったと思っています」と話した。この患者は6日前まで思い出の大好物を楽しみながら82年の人生を閉じた。 池永副院長は「終末期を迎え、自分でできることがどんどん少なくなっていくなかで、食べることが自分で努力してできる唯一の手段、生き方なんです。ひと口食べることがきょう一日生きるための目標になっているんです」と話す。 91歳の男性患者の希望は白いご飯。貧しさの中で初めて食べた白いご飯の感動を思い出したいと釜で炊いてもらった。食道がんで声が出ない80歳の男性患者が筆談で伝えたのはラッキョウ。1粒口に含んだのが最後の夕食になった。食道がんの末期症状でほとんど食べることができない63歳の男性患者は、「体力がなくなっていくのが辛い。少しでもご飯を口の中に入れて、歩けるようになりたい」と訴える。腸から直接栄養を取るために「腸ろう」を付けているが、口から食べたい。10歳年下で、闘病生活を支えてくれる妻に食べている姿を見せたいのだという。 その男性患者から思いがけないリクエストが入った。「すき焼をお願いしたい。そこで嫁さんも一緒に鍋を突いて、2人にとっていい思い出ができれば、もうそれで…」 さっそく和室に座卓を置いて料亭風にし、すき焼が完成。夫婦揃って鍋を囲んだが、男性患者が口にできたのは豆腐ひと口だった。それでも「嫁は本当に喜んで食べていた。それが一番やな」と話す。患者は10日後に亡くなった。 J-CASTテレビウォッチ 2013年5月24日 |

|||||||||

| 南オーストラリア州の緩和ケアの実際 | |||||||||

| 本田 真夕湖(豪・フリンダース医療センター・看護師) 2005年に看護師として,南オーストラリア州(以下,南豪州)のフリンダース医療センター(Flinders Medical Centre;以下,FMC)で働き始めたころ,「こんなにも医療依存度の高い患者も自宅へ戻ることができるのか」と豪のケア,特に緩和ケアの質の高さに驚いたことを覚えています。本稿では,南豪州の緩和ケアの状況をご紹介します。 政府が示す緩和ケアの基本方針 豪は現在,日本と同様,平均寿命の延長(2009−11年では男性79.7歳,女性84.2歳)により慢性疾患患者が増加傾向にあり,死に方のパターンも変化しつつあります1)。南豪州もその傾向に漏れることなく,現在の高齢化率15%が,10年後には22%にまで至るとされ,「超高齢社会」を迎えることが見込まれています。こうした状況を受け,州政府は09−16年を対策の強化期間と位置づけており,緩和ケアサービスの向上に努めています2)。 南豪州では,1980年代に州内初となる公立ホスピスが設立されたほか,The Royal District Nursing Society(以下,RDNS)の訪問看護による在宅緩和ケアが始まったとされています(実際には,1902年からThe Mary Potter Homeで終末期医療が開始されていたようです3))。当時,豪全体で毎年約14万4000人が亡くなり,そのうち3万6000−7万2000人は緩和ケアが求められる人々であったと報告されています2)。しかし,当時は支援体制も十分ではなかったため,こうした人々すべてに緩和ケアを実施することは困難でした。 このような背景を踏まえ,2000年,豪政府は『緩和ケア戦略』を発表し,家庭医,訪問看護師,ケアワーカー等を通して,豪全土の死に直面するすべての人々に適切で良質な緩和ケアを提供するべきと,緩和ケアに対する政府としての基本方針を示しました。2010年にはこの戦略の目標を4つの分野に明確化し,それに伴う5つの方策を提言しています(下表)4)。

現在では,各州政府がこの戦略を基に,より具体的な策を講じ,国民への緩和ケアの提供を実施するに至っています。例えば私の住む南豪州政府は,緩和ケアサービスプラン内で患者が自宅でのサポートを受け,在宅で死を迎えることができるように目標患者数を打ち出しています。それを見ると,16−17年の在宅サポートを受けることができる患者を3190人とし,うち在宅死は1590人を目標とするなど,地域での緩和ケアサービスに重点を置いていることがわかります4)。 また豪では緩和ケアの実践者を養成するため,大学・大学院教育のほか,A National Program of Experience in the Palliative Approach(PEPA)と呼ばれる緩和ケアアプローチ経験プログラム等を整備しています4,5)。これらの対象者は,医師,看護師,理学療法士,作業療法士,死別ケアカウンセラー,栄養士,宗教家といった広範囲の専門職にわたっており,緩和ケアの質の向上に寄与しています5)。 コミュニティ単位のマネジメントと,4段階の必要度評価 南豪州政府では,緩和ケアを個々の医療機関に任せていません。州都アデレードを「北部」「中部」「南部」の3つに区分けし,それぞれの地域が州内の遠隔地と提携することで,コミュニティ単位でのマネジメントを実践しています。 例えば,私の職場であるFMCは,アデレード南部緩和ケアサービスに属しており,ホスピスを含む2つの公立病院と,アデレード郊外の4つの地方にある地域病院とパートナーシップを組んでいます2)。患者に緩和ケアを提供する場合,まず緩和ケアサービスの医療従事者が患者・家族のサービス必要度を評価(後述)します。そして必要度と患者側のニーズに合わせ,緩和ケアサービス内の各施設と連携をとりながら,病院,ホスピス,在宅やナーシングホームなど適切な場でケアが提供できるように調整します。 緩和ケアサービスには,緩和ケア専門看護師のほか,医師,ソーシャルワーカー,専門の教育を受けたボランティア等が所属し,彼らはサービスの必要度を評価する以外にも,患者の家庭医・病院の医師へのアドバイスやサポート,ホームサービスのサポートなどを行っています。また,患者のもとへ訪問してケアを担う緩和ケア専門訪問看護師を派遣するRDNSやDomiciliary careを通し,可能な限り長期に患者が自宅で過ごすことができるように支援を行い,必要物品の貸し出しのほか,病院やホスピス内,患者の自宅やナーシングホームで音楽療法等を含む補完療法を患者・家族に提供しています。その他にも死別ケア,研究,私たちのような病院の一般看護師への助言・教育を行うなど,幅広い役割を担っているのです6)。 患者・家族のサービス必要度の評価方法については,まず4段階のレベルで評価し,適切な時期・場所・人員で十分な緩和ケアサービスが受けられるように調整します。例えば,初期段階のレベル1に当たる患者であれば,終末期患者ケアにかかわるすべてのスタッフが提供者の対象となりますが,必要度のレベルが上がると,ケアの提供者側も緩和ケアの経験と資格を有する看護師が担い手となります。さらに最高レベルになると,緩和ケア医,精神科医,特定看護師,緩和ケア理学療法士・作業療法士コンサルタント,緩和ケア認定薬剤師,ソーシャルワーカー,宗教家等で構成されたチームでケアに当たります4)。このように患者・家族が求めるサービスに対応できるよう,評価レベルに応じて,提供者のレベルもまた高度になっていくのです。 学びの多い豪の緩和ケア 豪での就職当初に私が戸惑ったのが,緩和ケア患者の家族に「神父を呼んでください」と言われたことでした。豪ではオンコールで宗派ごとの宗教家が待機しており,依頼をすれば病院に呼び出せるシステムがあります。時には病室内でミサが行われたり,必要であれば補完療法として利用されたりすることもあり,その間は私たちスタッフすらも入室を控えることになっています。日本と豪では宗教観が大きく異なるので一概には言えませんが,患者の心身全てを看るという観点から考えると,ホスピスだけでなく,病院においてもこうした試みを導入することには意味があるのではないかと考えています。 また豪に来て感じたのは,日本と比較して,患者,家族,医療従事者による話し合いの機会も多く設けられていることでした。FMCでは「Family meeting」と呼ばれる場が設定され,医師,看護師,栄養士,作業療法士,理学療法士,ソーシャルワーカー等の医療従事者と,患者・家族が必要に応じて話し合っています。各分野のスペシャリストが患者・家族の希望を実現するために,患者・家族とともに解決方法を探る。こうした方法が,病院の中から積極的に実践されていることが,早期からのチームでのかかわりや,患者中心の医療を実現する上で重要な役割を果たしているのだと考えます。このような取り組みによるためか,FMCには「自分のことをよく知っている看護師に看取られたいから」と入院継続を希望される患者さんがたくさんいらっしゃいます。 高いレベルで行われる緩和ケアの中で見聞きする,患者さんが口にする一つひとつの感謝の言葉や,同僚が「We love you」と伝えたことで死への恐怖に怯えていた患者さんが浮かべた安堵の表情。これらは忘れることのできない貴重な経験として私の中に残っています。豪における緩和ケアサービスシステムは素晴らしいものだと思います。これからも発展するであろう豪の緩和ケアシステムには,学ぶことがまだまだたくさんありそうです。 参考文献 1)Australian Bureau of Statistics 2)Palliative Care Service Plan 2009−2016 3)Palliative Care Council SA 4)Supporting Australians to Live Well at the End of Life,National Palliative Care Starategy 2010 5)Program of Experience in the Palliative Approach 6)SA Health,Gorvernment of south Australia 週刊医学界新聞 第3028号 2013年5月27日 |

|||||||||

| 死の恐怖、悲嘆をケア 全身で患者の声を聴く 気持ちの整理手助け 「これで生きる」「チャプレン」 |

|||||||||

| 「ハイデッガーは...」。静かな室内に絞り出すような男性の声。しばらく沈黙が続き、そして言葉が継がれる。ソファに深く腰掛けた 小西達也(こにし・たつや)(45)は、途切れ途切れのフレーズを全身で受け止めるように真剣な表情で男性と向き合っていた。 仙台市の住宅街。男性は60代前半の元医師で、全身の運動機能が徐々に失われる病気にかかり15年になる。家族の介護を受けながらの自宅生活。発話は明瞭ではないが、中身は驚くほど知的でクリアだ。哲学から医療まで幅広い話題を繰り出し、小西が応答していく。 「こういう会話が、楽しいんですよ」。元医師の明るく弾んだ声に、小西は柔らかな笑みを浮かべた。仕事は心のケア。欧米で「チャプレン」と呼ばれる専門職だ。 本来、施設付きの聖職者を指す。米国では軍隊、消防、学校のほか、大リーグなどでも活動、特に「死」が日常的に飛び込む病院での重要性は広く認識されている。ただ、日本ではほとんど知られていない職業。米国で専門的なチャプレン教育を受けて活動する小西は、極めて珍しい存在だ。 ▽エリート 子どものころから数学や物理が得意だった。早稲田大で制御工学を専攻し大学院修士課程を終えると、総合電機メーカーに就職。デザイン部門で働いてシンクタンクに出向、グループ企業全体の経営戦略を練る業務に携わった。「午後11時ごろ、6時間かかるリポートを上司に指示され『明日朝に見るから』。ああ、徹夜しろってことだな、と」。会社を背負う幹部候補生として受けた厳しいエリート教育だった。 仕事は面白かった。ただ、抱き続けてきた哲学への関心が年を経て膨らむ。座禅の実践と哲学研究を続けていたが、ある牧師からチャプレンの仕事について聞き、自分の哲学的関心を社会に生かす職業と直感。ビジネス界を飛び出して渡米、養成プログラムがある西海岸の病院で働き始めた。 ▽帯電 死への恐怖、生きる意味の喪失、大切な人を失った悲嘆...。チャプレンが担うのは患者や家族、スタッフの心のケア。冷凍庫に保管された遺体を取り出して運び、駆け付けた家族に対面させるのも仕事で「ここまでやるのかとびっくりした」。 忘れられない経験がある。ある日の午前、3組の遺族を立て続けにケアした。悲しむ人々を次々と抱き締めたが、途中で記憶が飛び、気付いたら食堂でパンを食べていた。「一生懸命寄り添おうとしただけだったが、あまりに強い悲嘆の連続に"帯電"し、自分の中のブレーカーを落としたのでは」と分析する。 週1回の当直もハードだ。千床以上の大病院だが、夜間のチャプレンは1人。ポケベルで呼ばれて病棟へ向かう。依頼が多いのはER(救命救急)と産科。遺族をケアし、死産した赤ちゃんに手を当てて祈る。小西は 仏教、他にユダヤ教、キリスト教のチャプレンがいたが、 それぞれの宗教の枠組みを超えて活動し、信仰も押しつけない。 祈りなどの宗教的儀礼も依頼されたときだけで、無神論者を含めてあらゆる人々に対応する。その際、主に用いるのは「スピリチュアルケア」。人生の困難に直面する人の話をじっくりと聞き、その人が自分らしい在り方を見いだしていく過程をサポートする方法だ。 そのためにまず、自分自身を深く知る。内面の動きも含めた自分史、両親との関係を細かく書き出す。さらに患者と交わした会話やその時の気持ちを文字にして徹底的に分析する。自分を見詰めるシビアな訓練を積むことで、見えなかった価値観や偏見が浮き彫りになり、対象者の話をあるがままに聞くことができるようになるという。 ▽教壇へ さらに学問的基盤を固めたいと、ハーバード大などの大学院で学んで帰国。当初は札幌市内の病院で緩和ケアを受ける終末期患者を主に担当した。小西について、病院側が患者にした説明は「気持ちがつらいときに話を聞いてくださる先生」。 「想定外の病気で、訳が分からないまま入院し、緩和ケアに移った人が多い。その半生の振り返りを手伝うのが大きな仕事」と小西。患者からは「内面を安心して出すことができ、気持ちが整理できた」と言われた。その後、在宅緩和ケアを主に担う宮城県の病院に勤務、仙台市を中心に訪問チャプレンとして1年間働いた。元医師との出会いもそのときだった。 3月末で病院を退職、今春から武蔵野大教授として、看護学専攻も含めた学生に生命倫理や死生学を教え始めた。「患者としてしか見られない病院で、1人の人間としての自分を引き出してくれた」。そう評価してくれた患者の言葉を胸に、新たな気持ちで教壇に立つ。 m3.com 2013年6月21日 |

|||||||||

| 魂の痛みに寄り添う人間力を 甲府で「死の臨床研究会」 | |||||||||

| 延命治療が発達した今、終末期医療の在り方が問われている。このほど甲府市内で開かれた「日本死の臨床研究会」の関東甲信越支部大会では、医療関係者らが集まり、穏やかな死の迎え方や、終末期の患者への寄り添い方を考えた。 「医学の目的は命を延ばすことだけで、良き死を迎えるということがなかった」。在宅を中心に年間約100人をみとる長尾クリニック(兵庫)院長の長尾和宏さんは、終末期医療の現状を問う。 死の前日まで続けられる抗がん剤治療や、回復の見込みのない高齢者への人工栄養―。勤務医時代、延命治療に明け暮れた長尾さんは、苦しんで亡くなっていく多くの患者を目にしてきた。 一方、在宅でのみとりは、不要な治療は行わず自然の経過に任せる。そうすると、人は枯れるように、穏やかに亡くなっていくという。長尾さんは今、この「平穏死」を提唱する。 高齢化に伴い今後、死亡者数が大幅に増え、今のように大半の人が病院で死を迎えることは難しくなるといわれている。 長尾さんが患者をみとる場所も自宅や施設以外に、ホームホスピスやウイークリーマンション、患者が経営する店など多様化している。「患者にしてみれば、満足できる最期かどうかが大切。医療者はみとりを自分事として考える必要がある」 穏やかな最期のために、医療者や介護者には何が求められるのか。 日本のホスピス医の草分け的存在である金城学院学院長の柏木哲夫さんは、「寄り添うことができる人間力」の必要性を強調し、「寄り添うとは、逃げ出さずに関与し、寄り添っていれば相手は前に進めるという信頼感があること」と考える。 人間力とは、聴く力、共感する力、受け入れる力、思いやる力などで、「共感は難しいが、共感できなければ適切な言葉掛けもできない」。柏木さんは患者と自分を入れ替え、患者の状態で自分がどう感じるか想像するよう努めているという。 「人は魂を持つ存在として生まれ、自分の存在意味を考えながら生きる」と柏木さん。その存在が失われていく苦悩も抱える終末期には「魂の痛みに寄り添うことが大切になる」と語った。 ▽患者や遺族 思い分かち合う 日本死の臨床研究会関東甲信越支部大会では、県内の患者会などの活動も報告された。 NPO法人山梨ホスピス協会が毎週水曜日に開くがんサロン「ぶどうの会」。患者や家族、遺族、協会スタッフがテーブルを囲み、胸の内を語り合ったり、医療情報を交換したりする。 治療が一段落した患者や遺族は、苦しみを抱えて孤立しがちになるという。サロンへの参加をきっかけに前向きに生活できるようになった患者もおり、スタッフで県立中央病院緩和ケア科長の阿部文明さんは「心をケアする癒やしの場」とサロンを位置付ける。 遺族の悲しみを癒やすグリーフケアに取り組むのは、中央市の玉穂ふれあい診療所。年2回開催する「忘れな草の会」は、遺族と職員が一緒に故人をしのび、職員手作りのミニコンサートを行う。 言葉にできない思いも音楽で表すことができるといい、同診療所の看護師で音楽療法士の小田切佳仁さんは「やり場のない悲しみを表出し、泣くことが許される時間を持てることも大事」と話す。 今年発足10年を迎える乳がん患者の会「さくらの会」は毎月1回、同じ立場で不安や苦しみなどを語り合う。会員の医療者も参加することから専門的なアドバイスが得られ、多くの会員に共通する問題は勉強会を開いている。 代表の畠山義子さんは「乳がん治療は短縮化され、通院治療などは一人で闘うことになる。思いを分かち合える仲間が必要」と強調した。 m3.com 2013年6月24日 |

|||||||||

| 治療の事前指示、7割賛成 終末期医療で意識調査 | |||||||||

| 厚生労働省が一般国民を対象に実施した終末期医療に関する意識調査で、自分で治療方針を判断できなくなった場合に備え、どんな治療を受けたいか、受けたくないか記載した「事前指示書」を作成することに賛成との回答が7割に上ったことが27日、分かった。 調査は5年ごとに実施しており、今回が5回目。今年3月に無作為に選んだ20歳以上の5千人に調査票を郵送し、2179人が回答した。 事前指示書の作成に「賛成」とした人は69・7%で、「反対」は2・3%、「分からない」が27・0%。実際に作成している人は全体の2・2%だった。 自分で判断できなくなった場合に、本人に代わって治療方針を決める人を事前に指定しておくことには62・8%が賛成した。 「誰に治療方針を決めてもらいたいか」との設問には、「家族らが集まって話し合いをする」が44・6%で最も多く、「自分のことを一番よく分かっている人」34・0%、「担当する医師や医療・ケアチーム」10・4%と続いた。 死期が迫った際の治療をどうするか、家族と話し合ったことが「ある」は42・2%で、「ない」の55・9%を下回った。 一般国民とは別に、病院や診療所の医師3300人を対象に実施し921人が回答した調査では、終末期の治療方針に関する患者や家族との話し合いを「十分に行っている」との回答が43・1%を占め、前回調査の11・7%から大幅に増えた。 厚労省が2007年に策定した終末期医療に関する指針を「参考にしている」と答えた医師は19・7%にとどまり、「知らない」が33・8%に上るなど周知不足が浮かんだ。指針は「患者本人の意思決定を基本とし、医療行為の不開始や中止は医療チームが慎重に判断する」と定めている。 m3.com 2013年6月28日 |

|||||||||

|

患者にも医療者にも幸せな緩和ケア 第18回日本緩和医療学会開催 |

|||||||||

| 第18回日本緩和医療学会(会長=藤田保衛大・東口高志氏)が,6月21−22日,「いきいきと生き,幸せに逝く」をテーマに,パシフィコ横浜(横浜市)で開催された。本紙では,せん妄の重症化予防と適切なケアについて論じたシンポジウムと,がん以外の疾患に対する緩和ケアの実践や最新の研究結果を紹介したシンポジウムのもようを報告する。 せん妄ケアはどこまで進んだか シンポジウム「せん妄のケア,マネジメントの進歩と問題点」(座長=名市大大学院・明智龍雄氏,国立がん研究センター東病院・木下寛也氏)では,術後や終末期に生じるせん妄について,患者・家族および医療者の負担を軽減するケアの在り方が論じられた。 看護師には,患者に最も近い医療者として,せん妄の発見・経過のモニタリングと,促進因子への関与が求められる。山内典子氏は,女子医大病院にて精神科医,麻酔科医,精神・がん等の専門看護師によるチーム「T-MAD」を結成,せん妄ケアの実践力向上に取り組む。氏は,教育プログラムにより看護師の早期発見能力が向上したとしつつ,早期対応にはいまだ課題が残ると指摘。患者の視点を理解し,環境要因の排除や,“気がかり”を解決する介入で,“安楽・安心”を確保することが,“安全”なケアにもつながると主張した。 小川朝生氏(国立がん研究センター東病院)は,がん治療中に発症するせん妄に対し,(1)気付く力を高める,(2)確定診断前のハイリスク状態に対応できる,(3)医療者間のコミュニケーションツールの開発,を目標に介入プログラムを作成。多職種による予防的介入がせん妄の発症率を低下させることから,本年度より同院の全職員を対象にワークショップを行うとともに,協力施設も募集しているという。 終末期のせん妄ケアにおいて患者家族が求めるのは“患者の不穏を緩和しつつ,コミュニケーションを取り続けられること”と報告したのは森田達也氏(聖隷浜松病院)。医療者には,発症原因を明確に説明すること,せん妄から生じる言動を否定的にとらえないこと,意識が混濁する前に別離の準備を勧めること,などが求められるという。また,せん妄のケアについてまとめたリーフレットを患者家族向けに作成したことで,知識レベルの改善が図られ,今後の経過予測や,他の家族への容態説明などに役立った例も示した。 不眠症治療薬として発売されているラメルテオンの適応外使用による,がん患者のせん妄への有用性を論じたのは上村恵一氏(市立札幌病院)。終末期のがん患者は,メラトニン分泌が日中に亢進,夜間に低下することで概日リズム障害が生じ,低活動型せん妄を発症すると推測される。氏は自院での同薬の使用例を後方視的に調査し,使用によってより長くコミュニケーションを維持できる可能性を示唆。今後の研究の進展に期待を寄せた。 総合討論では「職種や診療科によってせん妄の定義が異なり,連携を難しくしている」「安全確保のための拘束と,ケアとの折り合いをどうつけるか」などの課題が示されるとともに,せん妄ケアの目標が「眠らせることでなく,コミュニケーションを取れること」であるとあらためて確認された。 非がん緩和ケアの充実・拡大を シンポジウム「非がん患者に対する緩和ケア」(座長=帝京大・江口研二氏,北里大・荻野美恵子氏)では,緩和ケアをがん疾患だけではなく,神経難病や心不全,認知症など非がん疾患の患者にも拡大すべく取り組まれている活動や研究の最新動向が報告された。 WHOが2002年に示した緩和ケアの定義では,緩和ケアの対象はすべての疾患とされているが,現在の日本では,緩和ケアの概念は主にがんを対象にしか広まっていない。緩和ケア病棟の多くが受け入れ対象をがんもしくはHIV/AIDS患者のみとしていることや,苦痛除去を目的としたオピオイド処方の保険適用が主にがんのみであることが,対象の拡大を妨げているという。神経内科医の荻野氏は,ALS患者に対する疼痛管理を目的としたモルヒネ投与の保険適用を求めて6年間活動し,最終的には審査上の保険適用が厚労省から認められた経緯を報告。非がん疾患にも治療中や終末期に苦痛を伴うものがあり,緩和ケアを必要としている患者は多く存在することを訴えた。 村瀬樹太郎氏(川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター)と西川満則氏(国立長寿医療研究センター)は,それぞれの施設での非がん患者を対象とした緩和ケアチームの活動を紹介。西川氏は同センターでのチーム活動を振り返り,非がん患者への緩和ケアでは,特に意思決定支援が求められていることを指摘し,患者や家族の意向に沿った意思決定支援を促した。 「小児専門病院においても,疾患にかかわらず緩和ケアチームが必要」と主張したのは,静岡県立子ども病院の天野功二氏。緩和ケアを必要とする小児の絶対数は,成人と比較すると少ないが,疼痛管理だけではなく,発達面や親・きょうだいへのケア等のニーズが高く,小児特有の緩和ケアを充実させる必要性を訴えた。 終末期の非がん患者は,がん患者よりも時間をかけてADLが低下するため,予後予測が立てにくいという問題点を指摘したのは斎藤信也氏(岡山大大学院)。在宅診療医を対象に行った調査では,半数以上が予後予測の困難さを感じながらも,予測と実際の転帰との差は小さく,また,予後予測に重要なのは訪問看護師との情報共有であることを明らかにした。 間質性肺炎終末期における呼吸困難に対する塩酸モルヒネ持続注射の有効性を検討した松田能宣氏(国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)は,投与開始後2時間,4時間の時点で患者の呼吸困難NRSを有意に低下させる結果を提示。適切な量であれば呼吸抑制をきたす可能性も少ないと考察した。さらに,呼吸困難を改善することで,臨終間際の時間を家族と穏やかに過ごせた症例を紹介し,オピオイドの使用が質の高い臨終を実現させる可能性を示した。 週刊医学界新聞 第3035号 2013年7月15日 |

|||||||||

|

Palliative Care――the right way forward 人権としての緩和ケア:ヨーロッパ緩和ケア学会第13回大会報告 |

|||||||||

| 加藤 恒夫(かとう内科並木通り診療所) 第13回ヨーロッパ緩和ケア学会(European Association for Palliative Care:以下,EAPC)が,2013年5月30日から同6月2日までの間,チェコの首都プラハで,表題のテーマのもとに開催された。 第1回EAPC congress開催から25年目に当たる今回から,大会名が“World Congress of the European Association for Palliative Care”と 改名された。大会参加者が過去一貫して増え続けているのは本紙でもこれまで報告してきたが1),今回はヨーロッパ各国の他にアフリカ,北米大陸,アジア,オセアニア諸国,中東を含め,ほぼ全世界から参加者が集う大会になった。 これを受けて,ヨーロッパ,とりわけその指導的立場にある英国は,今後も緩和ケアの分野で世界的な指導性を発揮することを目的とした「医療文化の世界戦略」の一つとして,大会名を改めたのかもしれない。 第13回大会では,EAPCやEAPCを取り巻く今日的課題と体系的に関連付けた話題を提供する全体講演(plenary session)が,会期中5回にわたり開催された。本稿では,第13回大会の全体講演から,ヨーロッパをはじめとする世界的な緩和ケアの現状と今後の方向性について報告し,日本の今後の道を探る。 ブダペストからプラハへ――緩和ケアの政治的責任を問う 本大会で最大の話題となったのが,プラハ憲章(Prague Charter)の採択だろう。ヨーロッパ各国における政治的・社会的な違いを乗り越え,それぞれの多様性を維持しつつ,いかに自国の政府に緩和ケアの基盤整備の働き掛けを行うかという指針を定めたブダペスト公約が,2007年の第10回大会において作成された。 この時点ですでに,緩和ケアはがん以外の疾患をも対象にするという共通の前提に立っていたことを,言い添えておきたい。 この公約に基づき,法的な基盤整備を行いつつある参加国は,英国,ドイツをはじめセルビア,アルバニアなど,その後の5年間で9か国に上る2)。EAPCはこうした動きを受けて,ブダペスト公約から5年後の今大会に向けて,プラハ憲章を準備・起草・発表し,「緩和ケアを受けられることは人々の権利である(Access to palliative care is a human right.)」と宣言したのである(註)。 また,「EAPCは,発展途上国か先進国かにかかわらず,すべての世界各国の政府に対し,病院であれ,自宅であれ,そしてその他の場所であれ,必要なところで患者中心の緩和ケアを受けられるための健康政策と社会保障政策の確立,および人々を苦悩から解放する施策の実行を促す」ことがうたわれ,参加者に賛同の署名を要請した。そうして政治的な実行責任を問うものとして各国政府に向けて発信された4つの中心的課題は,以下のとおりである3)。 [4つの中心的課題] 1)致死的な疾患あるいは終末期の患者の必要性に応える医療政策を策定する 2)必要とするすべての人に,規制医薬品を含む必須医薬品が使用できるように保証する 3)医療従事者が大学の学部以上のレベルで,緩和ケアと痛みのマネジメントに関する適切な研修を確実に受けられるようにする 4)緩和ケアを医療制度のあらゆるレベルに確実に組み入れる 緩和ケアがすべての臨床基盤であることを明記 大会初日の全体講演において,仏・ジョセフ大教授のSchaerer氏がこれまでの緩和ケアの軌跡を総括した。 「われわれの緩和ケアの運動は,シシリー・ソンダース(C. Saunders)や他の先人たちの働きを基礎としながらも,創設当時の想像を超え,がん以外の疾患や高齢者の苦悩の緩和に向けて発展してきた。しかし,緩和ケアの対象は年々拡大し,構造は多様性を増しており,新たな課題が多く出現している」。こうした問題を受けて,氏は,現代の緩和ケア関連各界に対して,以下のような問題提起を行った。 1)緩和ケアが,専門領域に位置付けられたことによって,日常診療のなかに浸透し難くなっていないか? 2)緩和ケアが国家的政策や公的な組織に取り入れられることによって,死にゆく人を選別(収容隔離)したり,地域社会のなかでの死や死にゆく意味を問う作業を放棄したりしていないか? 3)緩和ケアと並行して議論されている安楽死の法的制度化が,歴史的・社会的にもはや避けられないという現実に対して,私たちは人間の尊厳に基づいて誠実に向き合っているか? 苦しみからの解放は国連憲章で保障された人権 スペイン・バレンシア大教授のMartin-Moreno氏が,1945年に採択された国連憲章を基に行った講演「Human rights and palliative care : the perspective of a public health physician」では,「苦悩から解放されることは人の権利である」とした視点からWHOの緩和ケアの定義を解説。緩和ケア関係者の今後の活動の方向性を,以下のとおり示した。 1)専門職と国民の双方に緩和ケアの存在と役割を知らせる 2)誰にでも訪れる死の教育を行う 3)緩和ケアの基盤整備を推進する 3つ目に提示された緩和ケアの政策基盤整備のモデルは,すでに2007年のブダペスト大会で示されており,今回の発表で再確認されたと言えるだろう(図)4)。  日本への提言:緩和ケアの対象を拡大する戦略的取り組みを 今回の総会は, EAPCの25年間の歴史と5年ごとを節目とする活動の進め方を鳥瞰する良い機会となった。そこから見えたものは,EAPCの思考・行動様式である。 それは,目的を明確にし,長期計画を立て,一貫して社会に働きかける姿勢だ。今後,超高齢社会を迎え,がん以外の疾患による死亡者の急増が予想される日本にとって,プラハ憲章は大いに参考になるであろうし,参考にすべきである。 さらに,Martin-Moreno氏の言葉を借りるならば,日本の緩和医療関係者は「従来のように官僚に働きかけるのみでなく,その理念を法律に落とし込むために政治家(policy maker)を」動かすべきであろう。 そのためには,まず「がん対策基本法」の束縛から離れ,緩和ケアの対象をがん以外の疾患へと拡大して, 死にゆく人たちを公平に扱う医療政策の確立が急務だといえる。 また,医学生をはじめとするすべての医療職に,専門教育で緩和ケアを学ぶ機会が与えられていない現状も認め,早急に教育体制を確立させると同時に,一般市民への教育機会を保障することも必要と考える。 註:EAPCが発表したプラハ憲章は,国際ホスピス緩和ケア協議会(IAHPC),Worldwide Palliative Care Alliance(WPCA),ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)と共同で作成された。 文献 1)加藤恒夫.Connecting Diversity――多様性を継ぎ合わせる.「週刊医学界新聞」第2742号(2007年7月30日) 2)Toolkit for the development of palliative care in the community 3)The Prague Charter 4)Stjernsw?rd J. The public health strategy for palliative care. J Pain Symptom Manage. 2007 ; 33(5) : 486-93. 加藤恒夫氏 1973年岡山大医学部卒。2000−04年日本死の臨床研究会国際交流委員長の他,93−09年日本プライマリ・ケア学会評議員,07−09年日本緩和医療学会評議員なども務める。00年に緩和ケア岡山モデルを発表。在宅サポートチームを運用し,プライマリ・ケア担当者支援を実践している。 週刊医学界新聞 第3035号 2013年7月15日 |

|||||||||

| 検診と接種、両方で予防 子宮頸がんとワクチンを考える | |||||||||

| ●悲惨な患者の病状 「痛ましい光景が今も頭から離れません」。昭和大藤が丘病院(横浜市青葉区)の産婦人科医、本間進医師は、10年ほど前に担当した30代の子宮頸(けい)がん患者のことが忘れられない。 女性は子宮頸がんによる腸閉塞(へいそく)で長く苦しんでいた。小康状態を経て、数カ月したある日、突然、病室中が真っ赤に染まるほど大量の血を吐いた。ベッドの傍らで、小学校低学年の娘が、ガタガタと体を震わせ母親を見つめていた。女性はまもなく息を引き取った。 2009年12月、子宮頸がんを引き起こすヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチン「サーバリックス」が日本で初めて発売された。本間医師は、すぐ妻に接種した。小学校入学前の一人娘にも、いずれ接種を受けさせるつもりだ。「若い患者に多い子宮頸がんは、本人だけでなく幼い子どもにも関わる重大な病なのです」 ワクチン接種後に重い副作用を訴えるケースが相次いでいることを受け、厚生労働省は6月、ワクチン接種の推奨を一時控えることを決めた。一人の親として、副作用のニュースは気になる。でも、迷いはない。「子宮頸がんの病状の深刻さを思うと確実に予防したいから、接種も検診も両方必要と思う」 ●若い女性では深刻 現在、日本では年間約2万人(上皮内がんを含む)が子宮頸がんになり、約3000人が死亡している。原因の90%以上は性交渉により感染するHPVだ。 ウイルスは100種類以上あるが、がんを起こすリスクの高いウイルスは15種類といわれる。そのうち、がんの原因の5〜7割を占める2種類(16型、18型)のウイルスを撃退するのがワクチン接種だ。 ウイルスの感染自体は珍しくなく、性交渉を持つほぼ全員が一度は感染する。多くは自然に排出され、がんに進行するのは感染者の0・1%。一見少ないが、若い女性に限ると深刻だ。再感染が多く、がんを起こすリスクの高いウイルスが見つかるのは30代以上で1割程度なのに対し、10〜20代では3〜4割に達するからだ。 「子宮頸がんは若い女性が一番警戒しなくてはいけないがんです」。こう強調するのは、上坊(じょうぼう)敏子・社会保険相模野病院婦人科腫瘍センター長だ。過去約30年の推移を見ると、20代後半から子宮頸がんになる率が上がり続けている。30〜40代のがんの死者の中では、乳がんに次ぐ多さだ。 子宮頸がんは治療でき、死ぬのは高齢になってからともいわれるが、11年の40代の死者数は421人で、60代(535人)、70代(501人)と最近は大差がない。 確かに、早期の浸潤がん(転移性のがん)でも、子宮全部を摘出すれば生存率は平均して高い。だが、全摘の場合、後遺症としてリンパのむくみが起きやすい。カテーテルによる排尿が必要になる人もいる。最近は晩産化で、出産年齢とがんになりやすい年齢が重なってきた事情もあり、上坊医師は「子宮を失うのは、女性にとってつらい選択。決して『死なないがん』と侮ってはいけない」と話す。 ●受ける選択肢必要 ワクチン接種による副作用被害を訴える親たちからは「接種中止」を求める声が高まっている。 「ワクチンを受ける権利をなくさないでほしい」。こう訴えるのは、子宮頸がんの後遺症に苦しむ八重さん(40)=仮名、埼玉県=だ。八重さんは02年、子宮と卵巣を摘出した。半年間の入院生活は生死の境をさまよう地獄だった。抗がん剤の使用で髪は抜け落ち、放射線治療で大量に被ばくした。退院後は足のむくみや排尿障害に苦しんだ。足が真っ赤に腫れ上がったり、40度の高熱に悩まされたりするたび、入退院を繰り返した。むくみと排尿障害は今も続く。 入院中、同室だった子宮頸がんの女性は強い痛みで夜も眠れず、結局、3歳の子を残して他界した。子どもを産む前に子宮全摘手術を受けた女性もいた。「大事なことはがんを防ぐことで、ワクチンは予防策の一つ。中止ではなく、受ける選択肢を必ず残しておくことが必要です」 一方で、定期検診の受診で十分という声もある。しかし、横浜市立大付属病院産婦人科の宮城悦子医師は「それは違います」と強調する。子宮頸がんのような「腺細胞がん」(腺がん)は、検診では発見できないこともよくあるからだ。「腺がんは若い人にも多く、それを防げるのがワクチン。定期的な検診とワクチンは車の両輪なのです」 本間医師は「若い患者の終末期は悲惨というほかない」と話す。若く体力がある分、腸閉塞や骨盤の痛みに苦しみ続ける期間が数カ月に及ぶからだ。上坊医師は言う。「真綿で首を絞めるような病。それが子宮頸がんです」 m3.com 2013年7月24日 |

|||||||||

| 16歳少年に余命告知 終末期医療 自ら選択 | |||||||||

| 名古屋大病院(名古屋市昭和区)の小児病棟で昨年末、小児がんの少年=当時(16)=に対して初の余命告知が行われた。少年はその後の治療のあり方を自ら選択。希望に沿った終末期医療が行われ、ことし三月、十七歳で永眠した。 未成年のがん患者への余命告知は、全国でも数少ない。同病院小児科チームは、十一月二十九日から福岡市で開かれる日本小児血液・がん学会で発表する。 少年は、愛知県碧南市、運送業菊本直樹さん(47)の長男大珠(たいじゅ)さん。 中学一年のときに、左あごに難治がんの悪性エナメル上皮腫を発症。肺と背骨に転移が見つかり、名大病院に入院した。あごのがん細胞の摘出と強力な化学治療により、いったんは退院できるまで回復したが、高校進学後に再発した。 治療法はなく、抗がん剤を投与すると、しばらくは歩けるようになるものの副作用に苦しむ状態。両親が「本人に正しく状況を伝え、これからの過ごし方を選ばせてやりたい」と希望し、昨年十二月十五、十九の両日、主治医の高橋義行准教授(46)が二回に分けて余命を告知した。 これから痛みや息苦しさが強まる可能性があり、痛み止めに二十四時間の点滴、呼吸の苦しさには「ウトウトと眠る薬」を使うと話し、大珠さんの了解を得たうえで「この治療を始めると一週間ぐらいで、眠っている時間がかなり長くなるので、会いたいと思っている人、手紙を書きたいと思っている人がいたら、そうしてほしい」と説明した。 大珠さんはベッドに横向きに寝たまま、何度もうなずいたという。延命の人工呼吸、心臓マッサージを行わないことも確認した。 大珠さんはその後、「友達と遊びたい」と抗がん剤治療の再開を希望したが、効果がなく三日間で終了。さらに、自宅に近い病院のホスピス病棟に移ることも検討したが、名大病院にとどまって病棟の友達や家族と過ごすことを選んだ。痛み止めのモルヒネの量を増やす時も自ら判断した。三月十二日朝、眠るように亡くなった。 高橋准教授は「小児がんの病名告知は、多くの病院で行われるようになり、名大小児科では六歳以上の子の全員に告知している。ただ、終末期の余命告知はどうしてもご両親がためらいを感じることが多い。本人の希望を尊重することが、本人にも家族にも納得できる終末期につながる」と話す。 東京新聞 TOKYO WEB 2013年8月5日 |

|||||||||

|

宗教は生者も救え 超宗派の立場も 進む無縁多死社会 「日本再生考」「東北大教授・鈴木岩弓氏」 |

|||||||||

| 不安感漂う社会に宗教はどう関わるべきか宗教民俗学者の鈴木岩弓東北大学教授に尋ねた。 ―誰もが将来に不安を感じる社会になった。 「よく高齢化社会といわれるが、正確に言うと、今は超高齢社会だ。人口学的には65歳以上が総人口の7%を占めると高齢化社会、14%から21%が高齢社会、それを上回ると超高齢社会という。さらにこれからの日本は、同時に多死社会でもある」 ―これからの課題は。 「死を社会がどういう形で受け入れるか、といった極めて現実的な問題が浮上してくる。戦後、民法から『家制度』がなくなり、『家意識』さえ薄くなった近年、子が親の面倒を見、子孫が先祖を祭るというこれまでの日本では当たり前に見られてきたシステムが揺らぎ始めている」 ―具体的には。 「病院で亡くなる人は都市部で9割を超えている。遺体を病院からそのまま火葬場に運び、宗教的儀礼なしにお骨にしてしまうことも珍しくない。さらに格差の拡大で、お葬式を出すことも遺骨を墓に納めることもできない人が出てきている。電車の網棚に"忘れられた"骨壺(こつつぼ)は、そうした人々の苦渋の解決策の一つだろう」 ―遺骨を捨てると。 「網棚ならまだいい方、遺体を火葬しているのだから。今まだ残る『家意識』もいずれなくなるだろう。無縁化した社会に多死が重なったら無縁仏が大量に生まれることになる。さしあたり遺体処理が問題となるが、誰がこれに対応するのか。地域社会では対応できず、行政が対応するしかないだろう。現代日本の墓の主流は家単位だが、将来は行政単位の合祀(ごうし)墓になるかもしれない。行政が造墓主体となると、個人の宗派、宗教には留意されなくなるだろう」 ▽心のケア ―その場合、育成に取り組んでいる「臨床宗教師」の出番では。 「そうした社会をにらんで養成を始めたわけではないが、対応は十分できるだろう。超宗派、超宗教の立場から宗教的なケアを行う専門職だから」 ―臨床宗教師はどのように生まれたのか。 「東日本大震災の直後、仙台市では仏教、神道、キリスト教、諸教の宗教者が集まってボランティアで被災者支援を行っていた。檀那寺(だんなでら)の住職さんと連絡がとれない遺族の依頼で、最後のお別れを行うなどした。震災からの時間経過とともに、『犠牲者の弔い』に加えて『遺族のグリーフ・ケア』が主な活動となった。こうした活動が再構成されて『心の相談室』という組織が定着し、中立性を担保するため国立大学である私の研究室で事務局を引き受けている」 「この活動の中で、異宗派、異宗教の被災者と向き合うことになった。宗教的背景が異なる被災者に対する宗教的ケアはいかにあるべきか、布教ではなく、超宗派、超宗教的に心のケアをどうすべきか、という問題に直面し、臨床宗教師という専門職の必要性に気付いた。昨年4月から東北大学に寄付講座が開設され、既に40人近くの宗教者が研修を受けた」 ▽役割顕在化 ―非常時に宗教本来の役割が問われた。 「宮城県南三陸町の防災庁舎から無線で町民に避難を呼び掛け続けて津波の犠牲になった女性職員の実家は曹洞宗だったが、彼女の葬儀は被災者支援に献身的に取り組んでいた浄土真宗のお坊さんがあげたという。日常のシステム、ネットワークが失われる中で、個別性を超えた宗教の持つ本来の役割が顕在化した」 ―死者だけでなく生者にも向き合う。 「本来、宗教は生者も救うものだ。しかし、日本の宗教、特に仏教は、『葬式仏教』という言葉があるように死者相手の宗教と思われるようになってしまった。病院の緩和ケア病棟に、神父さんがいてもおかしくはないが、お坊さんがけさを着て入ると、『ちょっと早いよ』という話になる」 「仏教にも、自己の死をどう見つめて、どう迎え入れていけばいいかを説いた臨終行儀がある。近年の日本では、そうした伝統を発揮する場がなかった。超高齢多死社会を迎えるに当たり、宗教はもっと生者に寄り添うべきだ。臨床宗教師の活動を契機に宗教の立ち位置が変わっていけたら」 ―家も地域も人間関係が希薄になる中での宗教の役割は。 「東日本大震災支援という非日常の場で、異宗派、異宗教の被災者と向き合い、宗教、宗教者が公共性を持つことが期待されていることが分かった。これから迎える無縁化が進んだ超高齢多死社会も、ある意味これまでとは違った非日常の社会だ。そうした社会では、自身の宗派、宗教の教えを踏まえながらもそれを超え、時には無宗教の人をも包み込む形で、多様な宗教的背景を持つ一人一人の宗教性に寄り添える宗教者、臨床宗教師が必要となる」 m3.com 2013年8月9日 |

|||||||||

| がんの緩和ケアの啓発活動をする医師の林和彦さん | |||||||||

| 「がんの緩和ケア」といえば「終末期の痛みを和らげる麻薬」だった。 「今はそれだけではない。がんと診断されたときから、つらい気持ちを打ち明けたり、病気の正確な情報を得たりして、患者が前向きに治療に取り組めるようにすることも、緩和ケア。それをたくさんの人に知らせたい」と、医師の立場で活動に取り組む。 普段は、東京女子医大病院で化学療法・緩和ケア部門のトップとして、抗がん剤治療や副作用に苦しむ患者と向き合う。しかし、突然がんと告げられショックを受けている患者が、冷静に「緩和ケア」を受け入れるのは難しい。診察室だけでの説明では、限界を感じるようになった。 「だったら私たちが病院の外で先に情報発信すればいい」。 6月、新宿駅前でのイベントの責任者を務めた。テーマは「あなたは『がん』です。そんな診断をされたら、誰に相談しますか」。 相談コーナーや「麻薬はこわくない」「在宅医療」などの講演会は、ボランティアで地元の開業医や訪問看護師、社会福祉士らが担当。2日間で集まった約2200人のうち、約6割はたまたま通り掛かった人だった。 「大成功」と自負している。「患者の悩みに応えたいと思っている多様な職種の人が関わったからこそ、実現した」 「来年もやりたい」という声は、既に上がっている。イベントを通じて、普段は顔を合わせない医療や介護に携わる人同士の信頼関係ができたのも、収穫だ。 m3.com 2013年8月19日 |

|||||||||

| 「逝き方」をみんなで考えよう | |||||||||

| オーストラリアには、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という制度がある。これは、最期の治療を前もって文書化しておく仕組みである。少子高齢化が急速に進んでいるわが国にとっても、終末医療の問題は決して他人事ではない。ACPは、具体的にはどのような制度・仕組みになっているのだろうか。 元気なうちに患者と医師・看護師がじっくり対話 ACPは、「患者の意思決定支援計画」と訳されている。人生の最期に、延命治療を望むかどうか、患者が医師・看護師らとの対話を通して、自分の価値観に合った治療やケアの方針を決めておく仕組みのことであって、ACPの用紙に記入する主な項目は次の通りとなっている。 ■ACPに記入する主な項目 ◇人口呼吸器や人口栄養などの延命治療について(以下から選択) ・ できるだけ長く生きるための延命治療を希望する ・ 担当医が、合理的な結果を期待できると判断した場合は、受けたい。私が意味する合理的な結果とは(記述) ・ 希望しない。もし開始されても中止し、緩和ケアを受けたい ◇対話でまとめた希望(記述) ・ 人生において最も大切にしていること ・ 受け入れがたいと思う今後の健康状態 ・ 望まない特定の治療法 ・ ひんし状態のときに望むこと AC Pは米国生まれだが、豪州では2002年、ビクトリア州のオースティンヘルス病院が始めた。人口約110万人のオースティン地区では、この5年で約1万人がACPを作ったという。ビクトリア州の保健大臣は、「将来的には、ACPを全ての住民に作ってほしい」と述べているようだ。 ACPの特長は、患者が元気なうちに作成するという点にある。 わが国でも一部で行われているDNAR(do not attempt resuscitation、患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定を受けて心肺蘇生法を行わないこと。ただし、患者ないし代理者へのインフォームド・コンセントと社会的な患者の医療拒否権の保障が前提となる)や、AD(アドバンス・ディレクティブ、患者本人の意思決定能力がなくなった時の選択を、あらかじめ口頭や書面で示す。リビングウィルとも呼ばれている)等との大きな違いは、DNARやADが患者本人が亡くなるということを前提にした取り決めであって、話を切り出すタイミングがなかなか難しいのに対し、ACPは、患者本人が元気なうちに、終末医療に限定することなく、現在の健康状態や気掛かりな点、今後の人生でチャレンジしたいこと等を含めて、患者本人の価値観や人生の目標を、関係者の間で共有するという点にある。 もちろん、時間の経過に従って、患者の価値観や目標が変わる場合も多いので(むしろその方が自然であろう)、ACPを導入する場合は、定期的に患者の意見をよく聞いて、見直すプロセスが欠かせないであろう。ACPの基本理念は、人間が良く生きるために何が大切か、患者の権利を尊重することに、その主眼があるのである。 ACPを医療政策の1つの柱に 翻って、わが国の取り組みはどうか。例えば、東京都の福祉ナビゲーション(福ナビ)のホームページ、「東京の福祉オールガイド」を見てみると、高齢者のページがあり、その目次は次のようになっている。 困ったときの相談 ・ くらしや介護の相談 ・ 健康や医療の相談 ・ 財産管理や権利擁護に関する相談 日常生活の援助、介護 ・ 家事援助や介護・入浴 ・ 訪問看護、医学的指導、リハビリ ・ 日帰り介護、短期の宿泊 ・ 福祉用具、緊急時の通報など 医療 ・ 高齢者の医療 ・ 医療の給付、医療費の助成 ・ 老人医療の専門機関 住宅の確保、改修 ・ 認知症のある方に適した住まい ・ 高齢者向けの住宅 ・ 入居、退去に困ったら ・ 住みやすく改修 高齢者のための施設 ・ 介護や医療ケアが必要な方 ・ 自宅での生活が困難な方 元気、健康、介護予防、仕事 ・ 仲間作り、趣味・スポーツ ・ 交通機関等の割引 ・ 日頃の健康管理、介護予防 ・ 仕事の紹介 livedoorニュースBLOGOS 2013年08月19日 |

|||||||||

|

がん患者の就労を支援 ハローワークと連携 |

|||||||||

| 院内に設けられている「がん相談支援センター」 横浜市立市民病院(保土ケ谷区)がこのほど、厚生労働省のモデル事業として、がん患者の就職支援に取り組むこととなった。 同院は、2006年から厚労省の「地域がん診療連携拠点病院」に指定されており、地域と連携しながら、がん患者のサポート体制を整えてきた。 今回の事業は、全国で東京、神奈川、静岡、兵庫、愛媛の5カ所の拠点病院と労働局、公共職業安定所(ハローワーク)が連携して取り組むもの。同院の中に設けられている「がん相談支援センター」で、がん看護専門看護師や緩和ケア認定看護師が、治療や療養生活などの医療面についてアドバイスしながら、無料で就職相談に応じる。 また、8月から毎月第3木曜日には「就職支援ナビゲーター出張相談」を実施。ハローワークのスタッフが支援センターを訪れ、求人票を見ながらの具体的な相談に応じるため、入院中の人も院内でハローワーク同様のサービスを受けられる。 専門知識を共有 支援センターへの相談件数は、月80件から90件。療養先や緩和ケアに関する相談が多いというが、これまでは就労に特化した相談の場は設けてこなかった。 事業開始に先駆け、病院とハローワークのスタッフ間で、病気や治療に関する知識、就労に関する情報などそれぞれの専門知識を共有し、準備を進めてきた。 同院・患者総合相談室の神内浩副室長は「これまで別々だった病院とハローワークが、情報を交換できた意義は大きい」と話す。 また、5月からハローワーク横浜(中区)に「長期療養者職業相談窓口」が設置されており、がん患者や肝炎、糖尿病患者の就労支援を行っている。 タウンニュース(神奈川県全域・東京都町田市の地域情報紙) 2013年8月29日 |

|||||||||

| 「4つの苦痛」 精神的、社会的な苦痛も対象 | |||||||||

| 全国にあるがん診療連携拠点病院(397カ所)は、専門的な緩和ケアを提供できる機能を持つ。がんの緩和ケアとは、いつ、どんな時に行われるのか。東京女子医科大学病院・がん緩和ケア室の兼村俊範室長に聞いた。 ◇ 「"緩和ケア"と言うと、終末期医療(ターミナルケア)をイメージされる方が多く、医師でもそうです。しかし、それは間違い。初めてがんと診断された時から治療と並行して、必要とされる患者さんに行われます」 緩和ケアは"苦痛を和らげる医療"。対象となる苦痛は、単に体の痛みだけではない。 「がんで生じる痛みは、主に4つあります。体で感じる身体的苦痛、不安やいらだちなどの精神的苦痛、死への恐怖などスピリチュアル(霊的)な苦痛、仕事や経済的な問題で生じる社会的苦痛です。すべてが緩和ケアの対象になります」 緩和ケアを受ける場合、3つの形態がある。がん診療連携拠点病院をはじめ、がん治療を受けている病院内の「緩和ケアチーム」。それから、がん治療は行わず、緩和ケアを専門的に行う入院施設の「緩和ケア病棟(ホスピス)」。もうひとつは、医師や訪問看護師などが自宅に訪問して行う「在宅緩和ケア」がある。 兼村室長らのがん緩和ケア室は、治療中の患者を診る緩和ケアチームになる。どんなメンバーで構成されているのか。 「痛みや息苦しさ、吐き気など体のつらい症状を担当する緩和ケア医と気分の落ち込みや不安、不眠などを担当する精神科医の医師2人。それに専門の看護師と薬剤師の各1人が中心になり、苦痛の内容によって、ソーシャルワーカー、心理療法士、理学療法士、管理栄養士など、各分野の専門家が加わります」 がん患者の精神的苦痛は、すでに告知から始まる。退院しても仕事の問題や経済的負担などの社会的苦痛がつきまとう。 「入院中だけでなく、退院後に想定される社会的苦痛に対しても、地域の訪問診療や介護保険などの行政サービスをうまく利用できるように、ケアマネジャーなどと連携して対処しています」 ただし、緩和ケアチームは、あくまで主治医からの依頼を通して患者をサポートする。担当主治医により、緩和ケアを必要とするかどうかの判断には差があるという。 「どんな苦痛でも、あったら我慢せずに主治医にきちんと伝えてもらいたい。看護師さんに伝えるのでも構いません」 ZAKZAK 2013年9月3日 |

|||||||||

| 使える制度をまとめて検索 がん患者支援サイト始動 | |||||||||

| がんと診断されて高額な治療を受けたり、仕事を休んだりしなければならないとき、患者や家族を苦しめるのがお金の心配だ。それを少しでも緩和しようと、患者が利用できる可能性がある公的保険や民間保険、各種助成制度などの情報をまとめて検索できるインターネットサイト「がん制度ドック」を、東京のNPO法人「がんと暮らしを考える会」が作成し、試験版の運用を始めた。 患者の年齢層や病名、収入や加入保険の種類などを入力すると、使えそうな制度とその詳しい説明、適用を受けるための申請先と申請方法が表示される。 がん治療は高額化、長期化の傾向にあり、患者を経済面で支えるさまざまな制度をうまく活用することがいっそう重要になっている。しかし制度は複雑な上、肉体的にも精神的にも大変な時期に本人側が申請する必要がある。 このため「実際には多くの人が利用の機会を逃してしまう」とNPO法人理事長を務める在宅ホスピス看護師の賢見卓也(けんみ・たくや)さん。 現状を変えたいと考えていた賢見さんの呼び掛けに、弁護士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどさまざまな領域の専門家が賛同して会が発足。誰もが利用しやすい窓口として、まず無料の情報サイトを作ることになった。 来年1月までに完成版への移行を目指しているほか、将来は個別相談に応じる態勢もつくりたいという。 がん制度ドックのURLは「http://www.ganseido.com」。問い合わせはサイト運営担当の「かるてぽすと」社、電話03(6206)4219。 m3.com 2013年9月10日 |

|||||||||

|

終末期医療の相談員配置へ 患者の悩み聞き助言 厚労省、来年度から |

|||||||||

| 厚生労働省は18日までに、治療の手だてがなく死期が迫った入院患者や家族の悩みを聞き、医療・ケアチームとの意思疎通を円滑に進める終末期医療の相談支援員を医療機関に配置する事業を、2014年度から始める方針を決めた。 患者本人の意思をできる限り尊重した終末期医療の実現に向け14年度は10カ所程度で試行、その後、段階的に拡充する。 相談支援員は患者の日常的なケアに当たる看護師や、在宅療養に向けた退院相談や支援をする医療ソーシャルワーカーら医療従事者が兼務する形を想定。専門的な研修を受けた上で延命治療の選択肢などに関する相談に乗るほか、「自宅で最期を迎えたい」と望む患者の在宅療養の環境を整えるコーディネーターの役割を担わせることも検討する。 治療方針を家族と十分話し合っておくよう患者に助言したり、意思表示できなくなった場合に備え栄養補給や人工呼吸器の装着、蘇生処置など延命治療をどこまで希望するか、あらかじめ記載しておく事前指示書の作成を勧めたりする。 厚労省が今年3月に実施し、成人男女約2100人が回答した終末期医療に関する意識調査では、事前指示書の作成に「賛成」と答えた人が69%を占める一方、実際に作成しているとした人は2%にとどまった。 厚労省は07年に国として初めて終末期医療の指針を作成し、その中で「患者本人の意思決定を基本とし、医療行為の不開始や中止は医療・ケアチームが慎重に判断する」としている。 ただ、医療現場では、延命治療をどこまで施すかなど患者の意思が不明だったり、患者と家族の考え方が食い違ったりするケースもあり、厚労省はこうした対応が困難な事例を集め、課題を探る取り組みも進める方針。 ※終末期医療の指針 厚生労働省が2007年に策定した。終末期の治療やケアの方針決定に際し(1)患者本人による決定を基本とする(2)医療行為の開始や不開始、中止は医療・ケアチームが慎重に判断すべきだ―などと定めている。患者の意思が確認できない場合は、患者にとって最善の方針を家族と十分に話し合うとするとともに、患者と医師の間で治療方針の合意が得られなかったり、家族の中で意見がまとまらなかったりした場合は、複数の専門家で構成する委員会を設置し検討、助言を行うとしている。 m3.com 2013年9月18日 |

|||||||||

| 「死の晩餐会」で破るタブー、どうしたら自分らしく死ねますか | |||||||||

| 米銀シティグループの元幹部ステッフェン・ランダウアー氏がマンハッタン5番街近くの自宅で開いた晩さん会には、多彩なゲストが招かれた。ピノ・ノワールのワインを飲み、サーモンのレアステーキを食べながら、語り合ったのは死についてだ。 ランダウアー氏は「死についてはよく考えるけれど、ほとんど話さない」と、そこに集まっていた映画製作者や私立学校校長、作家らゲストに話し掛けた。ゲームと間違うことなかれ、この夕べは多くの人が認識したくもなければディナーの席で話題にするなどもってのほかの「死」をめぐる現実的な問題に正面から向き合う企画だった。 栄養チューブを付けられてもいいか。父親は自宅で死を迎えることを望んでいるか。事故で配偶者と一緒に死んでしまったら、子供はどうなるのか。このような質問が頻繁に問われるようになっている。 過去1カ月に、全米で何百人もの人々が「死の晩さん会」を開いた。家計や医療ケアをめぐる葛藤を回避し、人生の最期に不要な苦しみを味わわずに済むようにとの願いを込めながら、死を語るというタブーを破るものだ。1946年から1964年生まれのベビーブーム世代が親の死に直面したり、自分自身の避けられない運命を意識する年齢となり、「死」を語ることが共感を呼んでいる。 ピュー・リサーチ・センターによると、意思伝達ができなくなった場合に備えて事前に治療方法の選択肢を示した法的文書を用意していない成人は約70%。65歳以上の米国人で自身の資産の処理方法についての詳細を残していないのは30%程度という。このため、病気になったり死ぬ前に話し合うことをしておかなければ、残された家族が対応に悩みかねない。 最期も自分らしく 性革命をもたらし、反戦運動を率いたベビーブーマー世代は中年に差し掛かって迎えた心の危機を自己改革にうまく転換したものだが、今度は人生を終えるに当たっても自分らしい最期を迎えようとしている。 ネーサン・アデルソン・ホスピスのキャロル・フィッシャー最高経営責任者(CEO)もその一人だ。死に関しては「コントロールできないと悟った。私がそれに関して唯一コントロールできるのは、私が必要とし希望するものが何であるかを伝えることよ」と語る同氏は8月に「死の晩餐」を開いた。ホスピスで働いていても、自宅では死を語ることが依然としてタブーだと悟り、この話題を切り出したかったのだという。 孫娘から73歳になる母親まで4世代が太平洋に沈む夕日を眺めながらピザやサラダ、ティラミスを食べ、終末について語り合った。重苦しくならないように、おもちゃの口ひげを皆が着用し、なごやかに食事と会話は進んだ。 夫のゲーリーさん(62)は自分が死んだらユダヤ教の教えに反しているが火葬にしてほしいと語り、母親は延命のためのチューブはやめてほしいと口にした。話題は死後の世界にまで及び、義理の孫娘のカヤちゃん(7)が「魂は生き続ける」と発言する場面さえあった。 この晩餐から2週間後の電話インタビューでフィッシャー氏は「あの夕方は本当に、死ぬこと以外にも全般的に普段ならできないような会話ができた。お互いに対する安心感が変わったと思う」と述べた。 Bloomberg.co.jp 2013年9月24日 |

|||||||||

|

若手緩和ケア医のつながりを生む2日間 第1回医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナーに参加して |

|||||||||

| 上元 洵子(聖隷浜松病院緩和医療科) 日本緩和医療学会主催の「第1回医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナー」(以下,緩和ケアセミナー)に2013年8月24−25日の2日間参加しました。緩和ケア医としての心得やキャリアパスについて大いに刺激を受けた2日間となりました。本稿では,その内容について報告します。 緩和ケア専門医としての心得 プログラムは大きく分けて1日目の講演と,2日目の分科会という構成でした(表)。基調講演「緩和ケアの歩み」は日本緩和医療学会副理事長の木澤義之先生(神戸大)より,また,全体セッション「緩和ケアの現場」では,現在さまざまな分野を舞台に第一線で活躍する7人の講師からお話を聞きました。 世界と日本における緩和ケアの歴史に関する話題では,現在の緩和医療専門医が社会に求められる姿勢についてあらためて考えさせられました。「専門医は,より高度な知識と技術を必要とする緩和ケア領域の複雑な諸問題に対応することが多いため,緩和ケアに関する知識や理解はもちろんのこと,内科的マネジメント力や粘り強く卓越したコミュニケーションスキルなども必要である」との言葉に,緩和ケアに携わる多職種の役割と機能を理解しながらそれぞれ専門性を生かした連携を図る重要性を感じました。  2日目の分科会の一つ,「緩和ケアの研究」では,日本における緩和ケア研究の第一人者である森田達也先生(聖隷三方原病院)が,研究によって患者へのケアが向上することを示されました。薬物療法・新規治療開発は,緩和ケア研究における今後の課題であり,他国とも連携しながら,また自国でもオリジナルで介入研究を進めていく必要があると述べられました。 私自身,「緩和ケアの研究をしてみたい」と思っていても,その対象や方法が多様でハードルが高く感じていました。臨床的疑問に向き合うべく研究を行う際には,自施設でコホート研究などに取り組むか,大規模多施設試験に参加するか,そのテーマによって使い分けていく考え方も大切だと実感しました。 自ら一歩踏み出すことで広がるキャリアプラン 「私のキャリアパス」では,3人の先生がご自身の経験から緩和ケア医を志したきっかけについてお話しされました。現在医師17年目の新城拓也先生は,昨年3月に開業し,神戸で在宅診療を行っています。脳外科医・内科医として漁村や農村で働くなかで,根治不能の患者さんと出会い,緩和ケアがご自身の医師人生のテーマになったそうです。 医師9年目で消化器内科・血液内科がご専門の白土明美先生は,治療期における化学療法中止のコミュニケーションや,終末期の見極め・ケアへの悩みから「緩和を学びたい」という思いに至ったそうです。医師7年目の沼田綾先生も血液内科で,在宅移行,移植を含めた血液腫瘍診療における緩和ケアへの困難感を抱いていたところ,神谷浩平先生(山形県立中央病院)との出会いもあり,つくばでの緩和ケア研修を始めることになりました。 それぞれの先生方が日常診療の中で悩みながら,何らかの転機をいくつか迎えつつ,緩和ケアの世界に足を踏み入れ,歩んでいるのだと知りました。自ら戸を叩くことも大切だし,何かのきっかけでその扉が開かれることもある,そのタイミングを見失わずに日々歩んでいくことが重要であると感じました。 また,「全国研修施設紹介」では,北は札幌から南は福岡まで全国13か所の緩和科の医師が,自施設の特色を紹介してくださいました。学会企画で一施設の研修内容が紹介されることは非常にめずらしく,画期的な取り組みであったと思います。 セミナーに参加したからこそわかるネットワークの重要性 セミナーの醍醐味は何といっても参加者同士の親睦です。講演の合間の時間や,懇親会,グループワークでさまざまな交流ができました。各地から集まったメンバーが世代を超えて互いの日常診療の考え方,日ごろの悩みについて話し始めるとあっという間に盛り上がり,活発なディスカッションが繰り広げられる連鎖が生まれていきました。 学生や研修医時代は,緩和ケアを志す同職種の方になかなか出会えず,進路に悩んでいました。そんな時期を振り返ると,このような時間が夢のように(!?)うれしくありがたく感じました。刺激や学びに満ち,また今後の緩和ケアを担う世代の熱気やつながりを感じる有意義な時間でした。 全体を通じて個人的に印象に残ったこと,考えさせられたことは,大きく2つあります。1つ目は,緩和ケアに今後携わる上でネットワークを形成することの重要性,2つ目は緩和ケア専門医を志す上での自分自身の在り方です。 自己研鑽も緩和ケアの普及もチーム医療も,己の力のみでは限界があります。そんなときに助けられるのが先輩後輩・同級生・他職種を含めた同志のつながりであり,つながりがあってこそ学び合い,サポートし合い,さらに充実したより良いものを築いていけるように思います。セミナーで得られたご縁を柔軟かつ強固なものにしていきながら,自分自身がどのように学び成長していくか,そして緩和ケアの提供と普及にどのようにかかわっていくか,今後も悩みつつ歩んでいきたいと思います。 週刊医学界新聞 第3046号 2013年10月7日 |

|||||||||

| 延命医療「望まず」81%…読売世論調査 | |||||||||

| 読売新聞社の全国世論調査(9月28-29日実施、面接方式)で、終末期に延命のための医療を受けたいと思うかどうかを聞いたところ、「そうは思わない」と答えた人が81%に達した。 人生の終わりに備える「終活」が広まる中で、多くの人が最期は自然な形で迎えたいと考えていることがわかった。 終末期の延命医療について、日本の医療現場では、医師と患者・家族との間で十分な話し合いが行われていると思う人は35%にとどまり、「そうは思わない」が50%だった。 終末期に受けたくない医療などについて「家族と話をしたことがある」は31%で、「ない」の68%が大きく上回った。自分で判断できなくなった場合に備え、終末期医療の意思を文書に残す「リビング・ウィル」や「事前指示書」を作りたいと思う人は44%、「そうは思わない」43%、「すでに作っている」1%となった。 末期がんなどで回復が見込めない状態になった場合、最期まで自宅で医療を受けたいと思う人は44%、「そうは思わない」は50%だった。実際に希望しても最期まで自宅で医療を受けることは難しいと思う人は79%に上った。 その理由を複数回答で聞くと「介護などで家族の負担が大きい」81%が最も多く、「お金がかかる」「容体の急変に対応できない」各37%などが続いた。回復が見込めない状態になった場合、そのことを告知してほしいという回答は83%を占めた。 m3.com 2013年10月11日 |

|||||||||

| 終末期患者の延命、15病院が中止…読売調査 | |||||||||

| 全国53か所の救命救急センターが最近1年間で、回復の見込みがない終末期患者の人工呼吸器または人工心肺の中止を検討し、約3割にあたる15病院が実際に中止したことが読売新聞の調査で分かった。 多くのセンターが延命措置の中止に慎重な姿勢を取る一方で、患者と家族の希望をくんで中止に踏み切る環境が一部の病院で整っている現状が明らかになった。 調査は8月、生死に関わる最重症患者を受け入れる全国の救命救急センター262か所に対し、救命できなくなった患者の延命措置について尋ねるアンケートを実施、168病院(64%)から回答があった。 人工呼吸器または人工心肺の延命措置を中止したのは、市立札幌病院、済生会滋賀県病院(栗東市)など15病院。中止した患者数は、人数を回答しなかった2病院を除く13病院の合計で32人だった。 m3.com 2013年10月21日 |

|||||||||

|

老いのレッスン、「欧米には、なぜ寝たきり老人がいないのか」 答えはスウェーデンで見つかった |

|||||||||

| 関橋 英作 何やら深刻そうなタイトルですが、ある記事を見て、そんなことが頭をよぎりました。 「欧米には、なぜ寝たきり老人がいないのか」。 ご覧になった方もいらっしゃるかとは思いますが、少々抜粋をしてご紹介しておきます。 「答えはスウェーデンで見つかりました。今から5年前になりますが、認知症を専門にしている家内に引き連れられて、認知症専門医のアニカ・タクマン先生にストックホルム近郊の病院や老人介護施設を見学させていただきました。予想通り、寝たきり老人は1人もいませんでした。胃ろうの患者もいませんでした。 その理由は、高齢あるいは、がんなどで終末期を迎えたら、口から食べられなくなるのは当たり前で、胃ろうや点滴などの人工栄養で延命を図ることは非倫理的であると、国民みんなが認識しているからでした。逆に、そんなことをするのは老人虐待という考え方さえあるそうです。 ですから日本のように、高齢で口から食べられなくなったからといって胃ろうは作りませんし、点滴もしません。肺炎を起こしても抗生剤の注射もしません。内服投与のみです。 したがって両手を拘束する必要もありません。つまり、多くの患者さんは、寝たきりになる前に亡くなっていました。寝たきり老人がいないのは当然でした」(読売新聞の医療サイト・yomiDr.宮本顕二氏の記事) かなりの衝撃でしたね。医療が発達し高齢者の数が増えれば、どの先進国でも同じような状況だと、根拠もなく思っていましたから。 ということは、ヨーロッパの国々の平均寿命はそれほど長くない?という疑問もわいてきます。 世界の男女平均寿命は、ご存じのように日本が第1位。でも、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデン、フィンランド、ドイツ、オーストリアなどヨーロッパ勢も1〜3歳くらいの差で続いていました(2011年WHO発表)。 平均寿命に大差はないということですね。 では、なぜ日本には寝たきり老人が多いのかという謎です。2000年には120万人とも言われ、2025年には230万人にもなると予測されています。 日経BP社 2013年10月23日 |

|||||||||

| 「尊厳死先進国」の台湾 法制化導いた大学教授に学ぶ | |||||||||

| 長尾和宏(長尾クリニック院長) 台湾は尊厳死の法制化がなされた国であることは日本でほとんど知られれていない。昨日は、それを成し遂げた台南市にある成功大学の趙可式教授を日本尊厳死協会にお招きし、法制化前後のいきさつをお聞きして、その後、神楽坂で一緒に食事をした。 趙教授はかわいい女性。敬虔なカトリックの信者。 緩和ケアの勉強のため、アメリカに留学。イギリスのセントクリストファーにシシリーソンダース先生にも従事し、1993年に帰国。 今回、ご縁あって、趙教授が、私の「平穏死10の条件」の台湾翻訳本に前書きを書いて頂いたのだが、お会いするのは今回が初めて。 台湾版のタイトルは「善終 最美的祝福」 善い終わり、なんて素敵な表現だろう。 台湾の書籍では、「死」という文字はタブー。「末期」もダメとのことで、「終」でギリギリだそうだ。 さて、かつて台湾の医療現場では、全員、心臓マッサージ、人工呼吸が必須であった。医師たちは、それらが意味がないことが分かっているので、形式的にやっていた。 やらざるを得なかった。かつての日本と同じ。もしかしたら現在の日本も同じかも。 趙教授は、まず56名の医師を克明に調査。医師は全員、形式的な蘇生処置はやりたくないと答えた。 1994年には、7626人の医師にアンケートを取り1338人から回答を得た。(回収率17.6%は、この種の調査としては高い) しかしそれをしないと訴訟になる可能性があるためやっていることが分かった。そこで趙教授は、まずは医師の後ろ立てになる法律が必要だと考えた。 当初は国会議員や医師の激しい反対にあった。しかし議員を一人ひとり、6年間かけて法制化の必要性を説得した。 年間100回以上の講演を6年続けた。17本の管が入って亡くなった人の写真が一番胸を打ったそうだ。 その結果、100%の賛成をもって尊厳死法が可決した。3分の2どころではない、全会一致で可決したそうだ。 かくして延命治療の非開始も中止も、リビングウイルがあれば合法となった。不治かつ末期のがんだけであるが。 台湾の事前指示書は大変よくできていて、日本においても極めて参考になる。自分のリビングウイルが表明できなくなった時のために代理人を定めておくのだ。 本人のリビングウイルが土台になるのだが、代理執行人を上位3名まで順位をつけて指名できる仕組みになっている。 第一順位は友人、知人でも構わないそうだ。遺産相続人ではないので争いにはならないだろう。 台湾の尊厳死の対象は、不治かつ末期のがん患者さんのみに限られている。臓器不全症や認知症の終末期は法律の対象ではない。 趙教授のいる大学病院では、週に10人以上、管を抜いているという。法律に基づいた尊厳死が実行されているというから驚きだ。 成功大学では、施行前は、週に7人が形式的な蘇生処置を受けていたが施行後は、年間7回以下に減ったという。 国民は、みな趙教授に感謝しているという。終末期の人間の尊厳が確保されたから。 法律ができて一番に要望してきたのが、台湾のALS協会。私たちALSも法律の仲間に入れてくれと意思伝達装置(レッツチャト)で言ってきた。 このあたりは、日本と正反対。 台湾の人口は2300万人。13の医学部がある。 日本緩和医療学会に相当する安寧医療医師の会員は、1200人。安寧医療看護師の会員は、3200人。 趙教授は現在も病院で緩和ケアに従事。年中無休で看護にあたっている。 10月10日に、趙教授に『平穏死10の条件』と『抗がん剤10のやめどき』をプレゼントした。 10が4つ並んだことに気がついたのは、午前零時を回ってから。 なんというご縁。不思議な因縁。 機会があれば、成功大学を訪問したい。 m3.com 2013年11月1日 |

|||||||||

|

がん哲学カフェ:医師らが対話の場を提供 じっくり気持ち整理 一人で悩んでいる人も「気軽に」 /神奈川 |

|||||||||