�@

�@ �@�@

�@�@

�o�b�N�i���o�[2012/1/1�`2012/12/2

| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2012/1/1�`2012/12/2 |

�@�@

�@�@| �@�z�|�� >��w�g�s�b�N�X>�z�X�s�X�j���|�X>�o�b�N�i���o�|�ƭ->2012/1/1�`2012/12/2 |

| �܂��͒ɂ݂����I�ɘa�P�A�ɑ傫�Ȍ��� | ||||

|---|---|---|---|---|

| ����{�������P����c��������Q�f�Ï��u�r�n�[���N���j�b�N�v�i���s�{��z�s�j�n��S�N�@���i�S�X�j �@����̏I�����ŁA�ɂ݂Ɛ��_�I�ȋꂵ�݂���菜�����Ƃɓ���������Â��s���z�X�s�X�B�u��������Q�f�Ï��v�́A�u�r�n�[���������v�̈��̂����A���{�莛����̂̕����z�X�s�X���B�@���̔n��S�N��t�́A�O�ȏo�g�̊ɘa�P�A�ゾ�B �@�u��p�Ƃ����A�ڂŌ�����ΏۂƏ������钆�ŁA�g�ڂɌ����Ȃ����̂�ɂ����Áh�ɋ������N���Ă�����ł��B�S�O���߂��Ėڂ������Ȃ��Ă������i�j�A�V�������ƂɃ`�������W����Ȃ獡�����Ȃ����낤�Ɓc�v �@�ɘa�P�A�Ƃ����ƁA�P�ɒɂ݂���邾���́u�������Ȉ�Áv�ƌ�����ꂪ�������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ɣn���t�͌����B �@�u�Ⴆ�Δx���҂��w���w�Ö@�̂݁x�Ɓw���w�Ö@�{�ɘa�P�A�x�̂Q�Q�ɕ����ė\�������ƁA��҂̂ق����������Ԃ����������|�Ƃ���������B����Œɂ݂��o�Ă���Ȃ�A�܂��͂��̒ɂ݂����ׂ��ŁA����ɂ���Ď��̃X�e�b�v�����܂���ł��B�������ɘa�P�A�̎p���L����ʂɒm���Ă��炤�ׂ������A���̂��߂ɂł��邱�Ƃ͐ϋɓI�Ɏ��g��ł��������v�i�n���t�j �@�n���t���@���߂�f�Ï��ɂ́A�ʏ�̈�ÃX�^�b�t�̑��ɑm�����풓���A���ʓI�Ȋɘa�P�A��i�߂��ő傫�Ȗ������ʂ����Ă���B �@�u��t��Ō�t�ɘb���Ȃ����Ƃł��A�m���ɂȂ猾����Ƃ������Ƃ����ۂɂ���B����͏I�����̊��҂ɂƂ��ā@�g��ȏ�̌��ʁh�����邱�Ƃɂ��Ȃ��ł��v �@���N�ɂ͐f�Ï�����a�@�ւ̋K�͊g�[��\�肵�Ă���B�n���t�̃`�������W�́A�m���ɐ��ʂ������n�߂Ă���B ZAKZAK�@2011�N12��9�� |

||||

|

���҂�5���ɂ��a�������C�j�[�Y���܂鐸�_��ᇊw�̖��� ���������Z���^�[���_��ᇉȁE���������ɕ��� |

||||

| �@����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g���^���鐸�_�I�Ռ��͐r��ł���C���a�Ȃǂ̐��_�Ǐ��悷�邪�҂͏��Ȃ��Ȃ��Ƃ����B���{�̂���f�[�^�ɂ��ƁC���҂̖�5�������a�Ɛf�f����C�K����Q���܂߂�Ɩ�20�������_�I��������Ă���Ƃ����B �@���̂悤�Ȕw�i����C���҂₻�̉Ƒ��ɑ��鐸�_��w�I�A�v���[�`����Ƃ��鐸�_��ᇉȂ̃j�[�Y�����܂��Ă���B���������Z���^�[�ł�1992�N�ɐ��_�ȁi2008�N�ɐ��_��ᇉȂɖ��̕ύX�j��ݒu�C���҂Ƃ��̉Ƒ��ւ̐��_��Â�ɘa�P�A�Ɏ��g��ł���B���Z���^�[���_��ᇉȕ��Ȓ��̐��������ɁC���_��ᇊw�̌���Ɖۑ�C���_�����ɜ늳�������҂ւ̖��ÂŒ��ӂ��ׂ��_����ʓI�Ȑ��_�Ö@�Ȃǂ����B ��ʂ̐��_�����Ƃ͈قȂ邪�ғ��L�̋ꂵ�݂��P�A �\�\���_��ᇊw�Ƃ́B �@�č���1970�N��ɔ��˂����C����Ɛ��_����Ƃ���w��ł���B�p��ł�psycho-oncology�Ƃ�������ŌĂ�Ă���B�č��ł͓����C���m����ʉ����Ă���C���m��̃����^���w���X�P�A�ɑ���Տ�����ł̎��v�����܂������Ƃ��w�i�ɂ������悤���B �@1986�N�ɍ��ۃT�C�R�I���R���W�[�w��iIPOS�j���n�݂���C���N�ɓ��{�x���Ƃ��ē��{�Տ����_��ᇊw��iJPOS�j���ݒu���ꂽ�B���{�T�C�R�I���R���W�[�w��̑O�g�ł���B����C�����Â���Ƃ��铖�@�ɂ����ẮC1992�N�ɐ��_�Ȃ̕W�Ԃ��f�����B�Ƃ��낪�C��ʂ̐��_�Ȃ���f���Ă�����̋ꂵ�݂𗝉����Ă��炦�Ȃ��Ƒi���銳�҂��u���_��ᇉȁv�̕W�Ԃ�T���ė��@����悤�ɂȂ�C���@�ł�2008�N�ɐ��_��ᇉȂɕW�Ԃ����߂��B �@���_��ᇊw�̎�Ȍ����̈�́C�����늳�����Ƃ��̃X�g���X���^���鐸�_�I���ƁC���_��Ԃ�����̕a�Ԃ�i�s�ɗ^������ł���B���̑��C���Җ{�l�ȊO��ΏۂƂ������҉Ƒ��ɑ���X�g���X�P�A��C�����Î҂̐��_�I���܂Ŏ�舵���Ă���B ���҂͐g�̓I�E�Љ�I�E�S���I�v���ɂ�肤�a�ǂ��� �\�\���_��ᇉȂ̖����Ƃ́B �@���݁C�킪���ł͖��N���悻50���l������ɜ늳���Ă���B���҂̖�5���ɂ��a���������C�y�ǂ̂���Ԃł���K����Q�܂Ŋ܂߂�Ɩ�20�������_�I��������Ă���Ƃ����f�[�^������C���_�Ǐ��L���邪�҂͖�10���l�ɒB����Ƃ����Ă���B���_��ᇉȂł́C���̂悤�Ȑ��_�I��������邪�҂ւ̎��É�����s���Ă���B �@���҂̂��a�Ɋւ��ẮC����ɜ늳����ȑO�ɂ��a���o������P�[�X�����邪�C����Ƃ����d��ȃ��C�t�C�x���g�ɂ��C����܂ł͐��_�I�ȓK���ɖ�肪�Ȃ������ɂ�������炸�C���߂Ă��a�ǂ���P�[�X�������F�߂���B �@����ɔ����X�g���X�Ƃ����Ă����܂��܂��B��̓I�ɂ́C�܂��C����ɂ��ɂ݂≻�w�Ö@�Ȃǂɂ��̂̂��邳�Ȃǂ̐g�̓I�v���B���ɁC�����늳�������ƂŎd�����ł��Ȃ��Ȃ�����C���Ô�����Ȃǂ̌o�ϓI�ȋꂵ�݂�������肷��Љ�I�v���B����ɁC�]���鍐������C�q�ǂ���z��҂ȂǑ�Ȑl�Ƃ̕ʂ���o�債���肷�邱�Ƃɂ��S���I�v����3������B �@���������l�����ɑ��Đ��_��w�I���ꂩ���Â���邱�Ƃ��傫�Ȗ����ł���B���@�̐��_��ᇉȂɂ͌��݁C��t5�l�i���2�l�C������Ƃ̕��C1�l�C����2�l�j�C�Տ��S���m3�l�i���1�l�C����2�l�j������C���@���̖�600�l�̂��҂̂���40�`50�l���x�̐f�Âɓ������Ă���B�����āC����15�`20�l�̊O�����҂ɂ��Ή����Ă���B ���ʂ�������p�ɔz���������҂̂��a�Ö@ �\�\���_��ᇉȂɂ����鎡�Â̎��ۂ́B �@���a�̔��ǂ͂���늳�����ڂɂ�������Ă���B���̂��߁C��q�����ʂ�C���E��A�g���d�v�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�C���҂̋ꂵ�݂��g�̓I�Ȓɂ݂ɗR��������̂Ɣ��f�����ꍇ�C�ɂ݂̎��Â���Ƃ���f�ÉȂƘA�g���čs���K�v�����邾�낤�B���邢�́C�Љ�I�Ȗ��ɂ����̂Ȃ�C�\�[�V�������[�J�[�Ƃ̘A�g���]�܂������낤�B���@�ł͊��҂̂��߂Ɉ�Î҂��A�g��}��Ƃ������O�����L���Ă���C���_��ᇉȑ���������Ȃ⑼�̐E��ւ��܂��ӎv�`�B������H�v�����Ă���B���ꂼ��̐�含��������ØA�g�����߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �@�Ö@�Ɋւ��āC���ۂ̎��Âɂ������ʂ̂��a���҂Ƃ̑傫�ȈႢ�́C���ʂ�������p�ɑ��ĐT�d�������߂���_���B�Ⴆ�C���ɉ��w�Ö@�œf���C�ɋꂵ��ł��銳�҂ɑ��C����p�Ƃ��ēf���C���F�߂��Ă���I��I�Z���g�j���Ď�荞�ݑj�Q��iSSRI�j���������邱�Ƃ͔�����ׂ����B �@�܂��C�R�����ƍR����Ƃ̑��ݍ�p�ɂ��z�����K�v���B��ʂ̂��a���҂Ɠ��l�ɁC�R����͗L���ł͂��邪�C�}���Ō��ʂ��o�����Ɛ��}�Ɏg�p����̂ł͂Ȃ��C����p�ɑ��ĐT�d�Ȗ�ܑI���Ⓤ�^���@���K�v�ł���B �@����C���_�Ö@�Ƃ��ẮC��͂�ł���{�I�Ȏx���I���_�Ö@�iSPT�j��p���邱�Ƃ���ʓI�ł���BSPT�́C��Î҂����҂̔Y�݂�s���ɂ悭�����X���C�����◝���������Ċ��҂��x������Z�@���B���̑��C�\�������ꂽ�������Ö@�iPST�j������C���@�ł��������Ă���B�Ⴆ�C������̍Ĕ��ɑ���s���ɂƂ���Ă��邤�a���҂ɑ��āC�Ǝ��Ȃlj����ɖv�����鎞�Ԃ����悤�ɑ������肷��B ���҂̂��a���߂������t�s���̉����Ɍ������g�ݐi�� �\�\���_��ᇉȂɂ�����ۑ�Ǝ��g�݂ɂ��āB �@���@�ł̐��_��ᇉȐf�Âł́C�����Ԃɂ��銳�҂Ȃ琔���Őf�@�\�ł��邪�C�ꍇ�ɂ���Ă�30���`1���Ԃقǂ�v���邱�Ƃ�����B��ʂ̐��_�Ȑf�ÂƔ�׃J�E���Z�����O�ɂ��d�_��u�����Ƃ����_��ᇉȂ̓�����1���B�����C���_��ᇉȂ̈�t�����Őf�Âɓ�����ɂ͈�t�̐��Ɍ��E������B �@���|�I�Ȉ�t�s���̉����Ɍ����āC���{�T�C�R�I���R���W�[�w��ł͗Տ��o���̈����������t��F�肷��o�^���_��ᇈ㐧�x����N�i2010�N�j����݂��Ă���B�܂����x���n�܂��ē����C�܂�9�l�̓o�^�㐔�ɂƂǂ܂��Ă���B�F�������Ă��Ă����o�^�̈�t�������C����C�o�^�����t�̐��͑����邾�낤�B�܂��C���w��ł͌��݁C�����ψ����ݒu���Đ��㐧�x�̓������������Ă���B���_��ᇉȂ���Ƃ��Ċ������鐸�_�Ȉ�͂܂����\�l�Ə��Ȃ����߁C���_��ᇉȂ̈Ӌ`������C�j�[�Y�̍����𗝉����āC����͂�葽���̐��_�ȗ̈�̈�t�ɎQ�����Ăق����Ɗ���Ă���B �@����ł���ꂪ���g�߂�ŊJ���1�Ƃ��āC�Տ��S���m�̂ق��C�Ō�t�ȂǑ��E��Ƃ̘A�g����������B����ꂪ�s���������J���Ȋw�����̌��ʁC���҂ɂ�����u��I���_�Ǐ�X�N���[�j���O����v���O�����v���L�p�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����iPsychooncology 2010; 19: 718-725�j�B �@��q�������҂�5�������a�ł���Ƃ�������ɂ��Ă����C���͌��߂�����Ă���P�[�X�������B�����ŁC�Ō�t�ƘA�g���C���҂ɑ��鐸�_�Ǐ�̃X�N���[�j���O��������{���邱�Ƃ��d�v�ł���B���ɓ��@�ł͎��H���Ă��邪�C�S���̂���f�ØA�g���_�a�@�ł̕��y��ڎw���C���݂͂��̃v���O�����̐��x����荂�߂邽�߂̉���������s���Ă���B �@�܂��C���@�ł͕ʂ̌����O���[�v���s���Ă����t�����v���O�����Ɋւ��錤��������B�厡�オ�ǂ̂悤�ɂ��m���s���Ɗ��҂̐��_�I�V���b�N�������ł��a�炰�邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����ϓ_�ɗ����C�厡������̋���v���O�����C�R�~���j�P�[�V�����E�X�L���E�v���O�����iCST�j�̍\�z��ڎw���Ă���B����2007�N����N5�`6��C�R�~���j�P�[�V�����Z�p���C��Ƒ肵�Č��C����{����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��12�� |

||||

| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ�� �g���ЂƂ�l�h�ł�����ōK���Ɏ��˂� |

||||

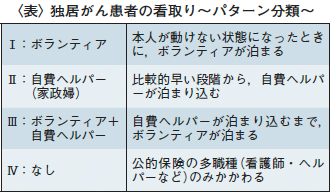

| ���}�����ȁi���j�������@���}�� ���Y �� �@�Z�݊��ꂽ�ꏊ���u���̂��݂��v�ɂ������ƍl����l�͏��Ȃ��Ȃ����C�Ƌ��̍���҂�����ŖS���Ȃ�ƁC�����Ă��͎₵���̒��Ŏ���ł�������ۂ�^����B�������C�ݑ��ÁE�Ŏ����s�����}�����ȁi���j�������̏��}�����Y���́u��]����ƂōŊ����߂�����̂ł���C���҂͍Ō�ɏΊ���ׂĎ��ʂ��Ƃ��ł���v�ƌ�����B���҂̊�]�ƃ}�l�W�����g�����������肵�Ă���C�g���ЂƂ�l�h�ł�����ōK���Ȏ����}������Ƃ����B���̎��Ԃ�T�����B �Ƌ����҂�4�p�^�[���� �u�ɂ݂⎡�Â̂��Ƃ͈�t���ӔC�������܂��B�F����͂ł��邱�Ƃ�����������Ă��炦��Ό��\�ł���v�B�s���œƂ��炵������85�̏�����ɏW�܂������}������K��Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�C�{�����e�B�A��15�l�̑ł����킹���i�ł���B�����ψ���אl���Q�����Ă����B���i�̖�肪�Ȃ���C�ł����킹�ɓ������������̂́C���ꂪ�ŏ��ōŌ�ƂȂ�B �@�����͖��������1��3��̖K��P�A�𗘗p���C�x�b�h�̂��ɂً͋}�ʕ�p�̔��{�^���Ə��}�����Ȃւ̃z�b�g���C�����~����Ă���B2�J���O�܂ł͐Q�����肾�������C����Ŋɘa�P�A���Ă��邤���ɐQ�N�����ł���悤�ɂȂ�C�u�Ԃ����ɍs�������v�ƌ����o���قnj��C�ƏΊ�����߂����B �@�z��Ȃƍݑ��Â��f���铯�@�́C�K��Ō�X�e�[�V�����݂���B�����̎��_�́u�g���ЂƂ�l�h�ł�����Ŏ��˂�v�ł���B����܂ł�500�l�ȏ���Ŏ���Ă��������́C�Ƌ��̖������҂̊Ŏ�肪4�p�^�[���ɕ��ނł��邱�ƂɋC�t�����i�\�j�B  �@��������ŗ]��2�`3�J����70�Α㏗���̃P�[�X�ł́C�S���Ȃ�10���O����g�̉��̐��b�����鎩��w���p�[�C�����锑�܂荞�݂̉Ɛ��w�𗘗p���Ă����B���p������1���i24���ԁj��1��5,000�~���x�������B�Ƃ��炵�̓��@���҂ł����Ă��C���悢�掀�����߂Â����i�K��30���~�قǂ���C����ɖ߂�ݑ�ōŊ����}���邱�Ƃ��\�ɂȂ�v�Z���B �@����w���p�[��{�����e�B�A�̋��͂�����ꍇ�́C���I�ی������p���ĊŌ�t��w���p�[�Ȃǂ̑��E��A�g�őΉ�����B����������ň�ᑂ݂��Đ����ی���Ă���50�Α�j���̗�ł́C�]��2�J���̎��_�őމ@���C�ݑ��Â��n�߂Ĕ��N���߂�������C�钆�ɒ����ŋꂵ�މ\�����o�����߁C�����͐�����ɂ���ԃZ�f�[�V�������Ă����B �@��ɂ������邱�ƂȂ������ɖڂ��o�܂��邪�C�钆�͐[������̒��ɂ��邽�߉Ƒ������Ă�������Ȃ��B����̌o�߂ɂ���ĕ����ڂ��ĂъJ�����ƂȂ��C���̂܂���ł����\��������B�������C�a�@�ł̂炢���a�o�����玩��Ŏ��ɂ����Ɩ]�ޒj���́C��ԃZ�f�[�V������I���B���̌�C�v���Ԃ�ɗ������q�����܂�����ɗ��������B���e�̈��炩�ȕ\����������q�́u����͋ꂵ��Ŏ��ʂƕ����Ă������C�ƂĂ��ǂ��\��B����1�T�Ԃ͋ꂵ��ł��Ȃ�������ł��ˁv�ƁC����̌��t���q�ׂ��Ƃ����B�����ɊŎ��ꂽ�Ƌ����҂�10�l���邪�C�u�S�����N���Ɍ�����Ȃ��痷�����Ă���̂��s�v�c�ł���C�ݑ�z�X�s�X�P�A�̋ɂ݂�������Ȃ��v�Ɠ����͌��B �ݑ�ŏ��������҂̋����e �@���}�����͏z��Ȃ̈�t�Ƃ��ĕ��ݎn�߁C�����a�@���w�a�@�Ōo����ςB40���@�ɓƗ����C1989�N�ɏ��}�����Ȃ��J�@�������C�u���f�����͂���܂��v�ƍl���Ă����B�Ζ���̂���ɁC��i����u���f����J�ƈ�͋������������Ă���B���҂����肬��܂Ŏ��@�Ŏ��Â��C��̎{���悤���Ȃ��Ȃ��Ă���a�@�ɑ���v�ƕ����Ă�������ł���B �@�����C���߂���Ή��f�ɂ��������B�J�@����3�N�ځC�����̑咰���҂ɍݑ��Â��s���Ă����Ƃ��ɓ]�@���K�ꂽ�B�قُ݂Ȃ���S���Ȃ������҂����āu�a�@�ł͋����e�Ŏ��ʊ��҂������̂ɁC�ݑ�ł͂ǂ����Ĉ��炩�Ȏ����}����ꂽ�̂��v�ƍl����悤�ɂȂ����B �@�Ƌ��̊��҂����炩�Ȏ����}���邽�߂ɂ͎�����点�C����Ă��炤�P�[�X�������B�����s�������҂�����������Ȃ���C�u���ʂ܂Ŏ����Ƌꓬ��������v�Ǝw�E����B������C���҂ɂ́u�����������ʂ����ˁB�ǂ������ʂȂ�N�炩�ɐ����C���炩�ɗ����Ă�ō�����ˁv�ƁC���R�Ɏ��̘b����o���B ��ԃZ�f�[�V�����̗L�����L �@���}�����́u�����ɋC�t���Ă���l�ɁC�w���ȂȂ��x�ƌ����Ă��S�͒ʂ�Ȃ��B����F�߂邱�ƂŁC���߂Ė��ʂ̏Ί�ɂȂ��v�Ƙb���B�Z���]�������m���ꂸ�ɂ��銳�҂ɁC����S����������������Ƃ��C�u���߂Ė{���̂��Ƃ������Ă��ꂽ�l���v�Ɗ��ӂ��ꂽ�o�����S�ɍ��܂�Ă���B �@���Ă͒��Ԃ̋Ζ���Ɂu���ЂƂ�l�ł��ƂŎ��˂�v�Ɛ������Ă��C�u24���ԑΉ��ł���킯���Ȃ��v�ȂǂƕԂ��ꂽ�B����ǂ��C��̓Z�f�[�V�����őΉ����邱�Ƃ��ł��邵�C���܂��܂ȐE���{�����e�B�A�ƘA�g����C�����ł����B�Z�f�[�V�����ɂ͌ċz�}����S�z���鐺�����邪�C�ꂵ�݂���菜���C�����������߂̃Z�f�[�V�����͓��Ɉ��S�ɍs���Ă���B����ɂ���ăZ�f�[�V�������ɖS���Ȃ�\�����[���ł͂Ȃ����C�u���҂��K���ȏ�ԂŎ��˂�̂�����C�S�z�͂Ȃ��v�Ɛ����Ă����B �@���N4���ɂ͓��{�ݑ�z�X�s�X����ɏA�C�����B���N���s�����w�����̎��Îw�j�x�ł͍ݑ��u�ɃP�A�Ɋւ��鎷�M��S�����C���Õ��j�ɐ����邽�߂ɕK�v�Ȗ�ԃZ�f�[�V�����̗L�����ƕ��@�L�����B �@���@�͌��݁C���̈�Ë@�ւ⑼�E��ɍݑ�ɘa�P�A�̎��H���w�����Ă���B�u�g�ѓd�b��e���r�d�b�����邵�C����̈�Ís�ׂ������C���O�w�������Ă����ƍݑ�ɘa�P�A�̂قƂ�ǂ͈�t�����f���Ȃ��Ă����v�v�ƌ�����B �g�[�^���w���X�v�����i�[�̑��� �@�������C���܂��܂ȐE�킪1�̃`�[���Ƃ��Ă����������C�s���葱���Ȃǂ���������肷��Ƌ����҂ւ̃P�A�ɂ́C�i�ߓ��I�ȑ��݂��K�v�ɂȂ�B���}����������̂́C�ݑ�ɘa�P�A�̃`�[�����}�l�W�����g����u�g�[�^���w���X�v�����i�[�iTHP�j�v�ł���B�����͈�ÂƐ����̗��ʂ��犳�҂��T�|�[�g���C��t��P�A�}�l�W���[�C�w���p�[�C�{�����e�B�A�C�Ƒ��̊Ԃ��Ȃ��C����������ɂ͊Ō�t���K�C�ƍl���Ă���B���@�ł́C�K��Ō암���߂�ؑ��v���q����2�l���CTHP�Ƃ��Ċ��Ă���B �@���É���w��w�@�ł�2006�N����Ō�t�◝�w�Ö@�m�C��ƗÖ@�m�Ȃǂ�THP�̋�����s���Ă��邪�CTHP��C�Ƃ��Ă̗̍p���т͂܂��킸���B����ǂ��C���}�����́u��t�⑼�E��̕��S���m���Ɍ��邱�Ƃ��l����CTHP�̎��_���������l�ށC���ɊŌ�t�̑��݂��ݑ��ØA�g�̌�������v�Ƃ̌����������B �@����Ŏ��ƌ��������Ȃ���Ŋ����}����s�ׂ����R�̂��̂ƂȂ�ɂ́C�ӎ��̕ϊv���s���ł���B�����́u�a�@�̈�t�ɂ́C���҂��a�Ɩ������ē����C�����������邱�Ƃ������őP�ł͂Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��炤�K�v������v�Ƒi����B�����āu�a�@�̈�t���ς��Α��̐E��ɂ��g�y���āC��Ì���ł����������y�낪�ł���͂��v�Ƒ�����B �@���炩�Ȏ����}�������邱�Ƃ��C�ݑ�ɘa�P�A�̗v���ł���B�Ⴆ�C���҂̓��퐶������iADL�j���ɒ[�ɒቺ�����Ƃ��C��ԃZ�f�[�V�������s���Βɂ݂�ꂵ�݂̕s���͏�����C�n���ł���̂�QOL�͌��シ��B �@�����́u���ЂƂ�l�̍ݑ�ɘa�P�A�́C�o���Ƃ������߂C��t�Ȃ�N�ł��ł���悤�ɂȂ�v�Ɛ�������B���N4���ɂ́C�����Ȃ�12�l�̈�t�炪�u�ݑ�z�X�s�X���S�l�b�g�v�𗧂��グ�C�ݑ��Â̘A�g���������Ă���B�u������x�̃��x���̈�t������ƈ���Ă����v�Ɩڂ��ׂ߂铯���́C�����ő傫�Ȗ��ƂȂ����ݑ�̏I������ÂɌ����C����Ȃ鋳��ƕ��y�ɗ]�O���Ȃ��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |

||||

| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ��@�n��ɍ����������������H | ||||

| ��t������i��t���j�������@�a�c ���u �� �@���҂��]�ގ���ł́i�Ŋ��܂ł́j�×{������������ɂ́C��w�I�Ȏ��_�ȊO�ɂ����܂��܂ȃA�v���[�`���K�v�ɂȂ�B�����s�Ɛ�t���C���m���ōݑ�×{�x���f�Ï����J�݂����t������i��t���j�������̘a�c���u���́C������s���ȂǂƂ̘A�g��[�߂Ēn��ɍ��������ݑ��Â̎��H�ɓw�߂Ă����B�a�C�ɂƂǂ܂炸�C���҂̐l������ɂ��ӔC�������ĕt���������Ƃ����݂Ă��������ɁC�ݑ��Â̎��H�ɂ��ĕ������B ���҂̍ݑ�����m���ŋ}�� �\�@���m�����ōݑ�̂��҂��傫���������ƕ��܂����B �@���ɂ��ƁC���m���ł��҂�����ŖS���Ȃ��������́C2005�N��3.7���i�S������5.7���j��47�s���{���̉�����3�ԖځB�Ƃ��낪�C2010�N�ɂ�7.4���i�S������7.8���j�Ƌ}�����܂����B�������C�S���I�ɑ����Ă���̂ł����C���m���͂�������鐨���ŐL�тĂ��܂����B �@��t�����ˎs�Ŋ������Ă����킽���́C�̋��ł̍ݑ��Â̕��y��ڎw���C2009�N�ɂ�������f�Ï����m���]���J�݂��܂����B�����́u�a�@��Â������y�n�ŁC�ݑ��Â��蒅���邾�낤���v�Ƃ�����������܂����B�������C���m�ɂ��ݑ��ÂɈӗ~�I�Ȉ�Ï]���҂͂���C����ŖS���Ȃ邪�҂̑����́C����瑽���̍ݑ��Ï]���҂̓w�͂��`�ɂȂ��ĕ\��Ă����̂��Ǝv���܂��B �@���̐����ɔ��f����Ă���̂́C�����Ƒ���������C�o�ϓI�]�͂��������肷��l�������܂܂��Ɛ��@���܂��B�Ƃ����̂́C�܂��ݑ�ɘa�P�A�̗��p���l���銳�҂���͏��ɕq���ŁC���琅������r�I����������������ł��B���������l�X�ɂ͖{�l��Ƒ��̑����I�ȗ͂����邱�Ƃ������C�ݑ�×{�̎菕�������邱�Ƃ́C����قǍ���ł͂���܂���B �@����ꂪ����Ƃ��Ă���͕̂n�����Q�Ȃǂ̂��߂Ɍo�ϓI�C�Љ�I�ɗ��ꂪ�キ�C���A�N�Z�X�ɂ��ア�l�X�́u���Ȃ����v�ɐڂ��邱�Ƃł��B�����������҂���͎������琺���������Ȃ�����C�킽�������̗͂��n��ɐZ�����Ă��Ȃ��Əo��Ȃ��̂ł��B�ݑ��Â̖{���I�ȕ��y�́C�u���Ȃ����v�ɂ�������Ή��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ��ƍl���Ă��܂��B �\�@�Ƒ��̖�����������҂͏��Ȃ�����܂���B �@�ƒ���s�Ҏ���Ȃǂł́C�Ƒ��̗��j��F�����đΉ����Ȃ���Ȃ�܂���B���Q�҂���Q�҂ɑ���W�ɁC���邢�͂����ɐU�镑���Ƃ��C���̂悤�ȍs���͑�O�҂ɂ͂ɂ킩�ɗ��������˂܂����C�����ɂ͉Ƒ��̉ߋ����B����Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��B��Â╟���̃X�^�b�t���p���I�ɂ�����邱�ƂʼnƑ��̕��S������C�S�ɗ]�T���o��C�s�҂��ɘa���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��̂ł��B �@���҂��Ƌ��̏ꍇ�́C�ݑ��Â͍�������Ƃ����܂��B�����̖����N���A����C���̐��𐮂��邱�Ƃ��ł��܂��B�������C�Ƌ��V�l�͌o�ϓI�Ɏア����̐l�����Ȃ�����܂���B����ȂƂ��ł��C���҂���]�������͂��܂��܂Ȏx�����s���āC���肬��܂Ŏ���ɂ��Ă��炦��悤�ɓw�߂Ă��܂��B ��ԌĂяo���͓����f�ÂƖ��ڂɊW �\�@24���Ԃ��ł��Ăяo���ɉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł����B �@�悭�����̂́u24���ԑΉ��͌������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ�������ł����C24���ԑΉ��͕a����ÂƓ������C�����̐f�Ó��e�Ƀ����N���Ă��܂��B �@��t�̎d���̑傫�Ȃ��̂Ɂu�\�����邱�Ɓv������܂��B�ݑ��Âł������f�Â�K�ɍs���Ă���C��ԁE�x���ɕs���̌Ăяo�����邱�Ƃ͏��Ȃ����C���̌Ăяo���ɂ��Ă��u�啔���͗\�����ꂽ�Ăяo���v�ł��B��Ԃ�x���ɋN���肤�邱�Ƃ�\�����C�K�v�ɂȂ邩������Ȃ����u�⏈������肵�čs���܂��B����ɁC�Ƒ��̕��ɋN���肤�邱�Ƃ����炩���ߐ������Ă����܂��B���������Ή��ŁC��ԑ��k��Ăяo�������炷���Ƃ��ł��܂��B �\�@��Ԃ̑��k�̎��Ԃ́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����B �@��t���̂�������f�Ï��i��{���C�V���ˁj�̃f�[�^����ɐ������܂��傤�B2007�N4���`08�N3���̖�ԁi�ߌ�6���`�ߑO9���j�̗Վ����f�́C��{����������8.9��ŁC��Έ�1�l������ł�2.2��ł����B�V���˂͂��ꂼ��8.7��C2.2��ł����B��t1�l�Ō���2����x�ł��B �@���f�Ï��Ƃ��C�������Ԃ̍ݑ�Ґ���220�`240�l�Ő��ڂ��Ă��܂����B���Ґ����猎�ԌĂяo�����Z�o���Ă݂�ƁC50�l�̋K�͂ł�3�`4��C10�l�ł�0.5��ȉ��ł��B��������f�Ï��ł͈�Èˑ��x�̍�������f�Ă��܂��B�܂蓯���̏d�Ǔx�̊��҂�f�Ă��Ă��C���̈�t�̎����ݑ�҂�20�l���x�Ȃ�C��1����x�̌Ăяo�������Ȃ��Ɨ\�z����܂��B �@�������C��ԓd�b�̖�85���͈�t��Ō�t�̖K���K�v�Ƃ��Ȃ����e�ł����B�d�b���ʼn\�ł�������C�K��Ō�t�̘A�g�ŏ��ꂽ�肷��P�[�X�������̂ł��B�d�b�őΉ��ł�����Ԃ̑��k���e���C�唼�͓����̐f�Â���\�z��������̂ł����B �\�@��t���ł̊����͂ǂ��������̂ł����B �@1999�N�ɂ�������f�Ï���{���C2003�N�ɂ͂�������f�Ï��V���˂��J�݂��܂����B���ˎs�ɂ͍ݑ��Â����H�����t�͂���Ȃ�ɂ����̂ł����C����ł������͍ݑ��Éߑa�n�������Ǝv���܂��B �@�������r�I�X���[�Y�ɃX�^�[�g�ł��C�J�@����5�N���߂�������ɂ͎s���ōł��傫�ȍݑ��Ë@�ւƂ��āC�ݑ��Ê��҂�2�������悤�ɂȂ�܂����B�s���Ő���オ���Ă����ݑ��Â̋@�^���C����ɑ��i�ł����Ǝv���Ă��܂��B �s������g�ݑ��Ó�h�̑Ή��˗��� �\�@�s���ő�̍ݑ��Ë@�ւƂȂ������R�͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤�B �@1�ɂ́C�ݑ��Â�v���C�}���P�A�ɐs�͂����Ë@�ւ̕��X�Ƃ�������A�g�ł������ƁB���ꂩ��C�K��Ō�X�e�[�V��������ی��̎��Ə��Ɗ��҂���̎x����ʂ��C�A�g��[�߂�ꂽ���Ƃ�����܂��B �@����1�C�s������̑��k�������邱�Ƃ������Ȃ������Ƃ�����܂��B�s��������C�Ƌ�����ی������X�̑Ή����˗������悤�ɂȂ����̂ł��B�����́u���Ȃ����v�ɐڐG���闝�O�ɍ��v���Ă����̂ŁC�艞���������܂����B �@�킽���́u���ˎs����ҋs�Җh�~�l�b�g���[�N�v�̉��5�N���߂܂����B�Љ�I�����𑽂��肪�������т���C�I�ꂽ�̂��ƍl���Ă��܂��B�u�ʕ��N��P�p�v��u�ʕ���̑����ً}�����v�Ȃǂ��V�X�e�������C��t�����̍���ҋs�ґΉ��}�j���A��������܂����B �@�ݑ�P�A�ł́C��t�Ɍ��炸�K��Ō�t����ی��ɂ�����鑽�E��ɉ����C�����̐E���Ȃǂ��܂��܂ȐE���@�ւ��A�g���C�n��̍���҂��Q�҂̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g�Ƃ��Ċ��҂���Ă��܂��B �\�@���{�͐l���̍���ōݑ��Â̎��v���}���ɍ��܂��Ă��܂��B �@�S���̍ݑ�S���̐��ڂ́C����5�N�قǂʼn����~�܂�C�悤�₭�㏸�ɓ]���܂����B����҂�������C��Q�҂₪�҂��K�R�I�ɑ������܂��B���܂��܂Ȓ����ŁC�Ŋ��̗×{�ꏊ�Ɏ������]����l���������Ƃ͎��m�̎����ƂȂ��Ă��܂��B��ǂ⎕�Ȉ�Ƃ̘A�g���g�[����K�v�͂���܂����C���͖K��Ō�t�ł��B �@�ݑ�Ɍ��炸�a�@�ł������ł����C���҂ƈ�w�I�Ȗʂōł��ڂ���͈̂�t�ł͂Ȃ��Ō�t�ł��B�ݑ�ł̊ɘa�P�A��d�NJ��҂̃P�A�C��ጃP�A�Ȃǂ͖K��Ō�t�Ƃ̘A�g�Ȃ����Ă͕s�\�ł��B �@�킪���ł͂܂��܂���Ղ��Ǝ�ȖK��Ō�X�e�[�V�����̊g�[���d�v�Ȃ̂ł����C�킽���͍��ɂ��㉟�����ア�ƍl���Ă��܂��B�K��Ō�X�e�[�V�����͑S���I�ɐݒu�����L�єY�݁C���m���ł͌������Ă���قǂł��B����̊Ō�t����ނ��Ƃ͂��Ƃ��C���ɂ͂��Ж{�������Ă������������Ǝv���܂��B �ݑ��Ñ����a�@��s���ɐϋɓI�ȃA�v���[�`�� �\�@�����ւ̐l�ފm�ۂ��}���ł��B �@��������f�Ï����f�����2�̖ړI�͋��犈���ł��B�f�Ï��ł͓�����Ȏ��ȑ�w�⏇�V����w�C���m��w�̊w�����K���s���Ă��܂��B�܂��C�����̍ݑ�ゾ���łȂ��C�鋞������w�Ō�w���̊w�������K�{�݂Ƃ��Ď���Ă��܂��B����ɓ�����Ȏ��ȑ�w�a�@��Ղ̖�a�@�i�����s�j�C�݂��ƌ��a�a�@�i��ʌ��j�̗Տ����C������炵�Ă��܂��B �@��3�̒��Ɍf���Ă���̂́C����܂ł̊��ԂŔ|�����o�������C�n���Ë@�ւ݂̍����f�Ô\�͂̃��f������邱�Ƃł��B�ݑ��Â𒆐S�ɏ��Ђ̎��M��u����C���w����ɉ����C�n��̃l�b�g���[�N�������������s���Ă��܂��B �@�ݑ��Â̎��v�����܂��Ă��邽�߁C�f�Ï������łȂ��C���_�a�@�̈�t��Ō�t���n��̎��Ԃ�c�����Ȃ���C���҂̂��߂̈�Â��@�\���܂���B�ݑ��Â��s�������ϋɓI�ɕa�@��s���փA�v���[�`���C���҂₻�̉Ƒ��Ƃ̂�����n���ɐςݏd�˂Ă������Ƃ����z�ł��B ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |

||||

| �ݑ�Őf��E�ݑ�ŊŎ�� ���k��@�Z�݊��ꂽ�ƂŎ��ɂ����I�n��l�b�g���[�N�̌���Ɖۑ� |

||||

| �i��@���� �� ���i��t�j�@�����炢�N���j�b�N�i���s�j �o�Ȏ� ��� �v���q ���i�K��Ō�F��Ō�t�j�@���_�˖K��Ō�X�e�[�V���� �������� �c�� �m�O ���i�P�A�}�l�W���[�j�@�P�A�v���������Ƃ��i�P�H�s�j �g�c ���N ���iNPO�j�@NPO�@�l�A�b�g�z�[���z�X�s�X �u�a�@�ł͎��ɂ����Ȃ��C�Ŋ��͎���Ō}�������v�Ɩ]�ސl�������Ă���B���ʁC�u�Ƒ��ɖ��f�͂��������Ȃ��v�Ƃ������R����a�@�ł̎���I�Ԑ����������B�Z�݊��ꂽ�ƂŎ��ʂ��Ƃ�]�݂Ȃ��炩�Ȃ����Ȃ��̂ł���C����͂Ȃ����B�ǂ���������ł���̂��B �@�������҂𒆐S�ɖ�300��̍ݑ�Ŏ����o��������t�̍��䎁�C�K��Ō�F��Ō�t�Ƃ��Ă��̋���Ǝ��H�Ɍg����㎁�C���T�[�r�X�����P�A�}�l�W���[�Ƃ��Ă�������Ă����c�����C����ʼnƑ����Ŏ�����o������s���ڐ��ł̌[�������𑱂���g�c���ɁC�ݑ�ł̊Ŏ��̌���Ɖۑ����荇���Ă�������B�����ȋc�_����́C�g�I�����ɂȂ�u�ƂɋA��v���ƂɕC�G���鉿�l��a�@�͒ł��Ȃ��h�Ƃ������C���ꂩ��̈�Â݂̍�����l�����Ŏ����ɕx�ތ��t������ꂽ�B �ݑ�Ŏ��Ƃ̏o� �l���Ƃ����d�����I��鎞�͉ƂɋA�낤�^�n���h�u�b�N�w���Ȃ��̉Ƃɂ����낤�x �����F�����͍ݑ�ł̊Ŏ��̌���Ɖۑ�ɂ��āC��t�C�Ō�t�C�P�A�}�l�W���[�i�P�A�}�l�j�C�s���̗��ꂩ��l���Ă����܂��B�܂����ȏЉ�����ˁC���̖��ɂ������悤�ɂȂ����o�܂�b���Ă��������B ����F���͑��ƌ�C�_�ˎs�̎s���a�@��4�N�ԋ߂܂������C�w������ɍu�`���Ĉȗ���肽�������ݑ�Ō�Ɉڂ�C8�N���o�߂��܂����B�ŏ��͊Ŏ��̎���͂���܂���ł������C���̖K��Ō�X�e�[�V�����ł͑����̃P�[�X���o�����Ă��܂��B���҂����Ƒ��̔Y�݂��]���������蕷���邱�Ƃ��C�K��Ō�̑f���炵�����ƍl���Ă��܂��B �c���F���̏ꍇ�C1986�N�ɋ��m�̑哪�i�����Ƃ��j�M�`���J�݂����N���j�b�N�̉^�c����`�����̂����������ł��B�哪�͍ŏ�����ݑ�ł̊Ŏ���ڎw���Ă���C�����K�v�ɔ����ĕ����C�P�A�}�l�̎��i�����܂����B���ɁC94�N�ɗ����グ���u�d���z�X�s�X�E�ݑ�P�A������v�Ŋw���Ƃ��傫�������ł��ˁB���́C�s�����t��ƂƂ��ɒn��Â���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B �����F�s���ƈꏏ�ɍl����C�����Ƃ��Ă͉���I�Ȍ�����ł����ˁB �g�c�F�l�́C12�N�O�ɋ}�������������a�̍Ȃ��ƂŊŎ��܂����B�a�@�ŗ]�����m�����Ȃ��C�A���]����ł��B���������Ɂu�ɘa�P�A�͂ł��܂���v�ƒf��ꂽ���߁C�j�����̐e�q3�l�ŊŎ��܂����B���悤���܂˂̃P�A�ł������C���ł�����̂ł��B�炭�߂����o���ł������C����Q�Ȃ��ōȂ̂��Ƃ�S�z�������Ԃ͂ق��ɂ���܂���B�v�����猩��ΊԈႢ���炯��������������܂��C���ꂪ�����̎��Ԃ�����܂����B���f��f��ꂽ���Ƃ����C���ł͊��ӂ��Ă��܂��B�����āC����ȊŎ��̑����1�l�ł������̐l�ɓ`�������Ƃ����v�������܂�܂����B �@���̌�C���䂳��̖{�Əo�����C�c���C�哪�Ƃ��������X�ƒm�荇�����C�⑰�̐�����Î҂ɓ`����^����C�s���̖ڐ��Ɋ�Â��ݑ�z�X�s�X�P�A�̌[���������s���悤�ɂȂ�܂����B �����F�l�͕a�@��12�N�ԓ���, 1992�N�ɓ��ȂƐ��`�O�Ȃ̐f�Ï����J�Ƃ��܂����B�ݑ��ÁC�Ŏ������悤�ɂȂ����̂́C����҂Ƃ��Ă̊O���f�Ẩ����ł��B�ӂƂ������������Ńz�X�s�X�̌����҂������́E�����m�ꂳ��Əo��C�g�c�����ƈꏏ�ɍݑ�Ŏ��̃n���h�u�b�N�����邱�ƂɂȂ�܂����B2006�N�Ɋ��������w���Ȃ��̉Ƃɂ����낤�x�ł��B�{�l���]�ނȂ玩��Ŏ��ʂ͓̂�����Ƃł͂Ȃ��ƁC���̕��@���������������ł��B �g�c�F�u�l���Ƃ����d�����I��鎞�͉ƂɋA�낤�v������ł����ˁB �ݑ�Ŏ��̎��� �i1�j�މ@�O�J���t�@���i2�j�މ@�������f���i3�j�����d�b���i4�j�g�єԍ��o�^�^���� �����F�ŋ߁C�ݑ�Ŏ��͕��y���Ă��Ă���C�s�s���ŎM�������邱�Ƃ͈ȑO�Ɣ�חe�ՂɂȂ�܂����B���ꂩ��́C�a�@�`�{�݁`�ݑ�����܂����Ԃ��Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B��コ��́C�މ@�̌��܂������҂���̕a���ɂ͍s���܂����B ����F�͂��B�ƂɋA��������܂�����C�a����K��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B �c���F���͂��ꂪ���ʂł��ˁB�����C�a�@�̏����ݑ�X�^�b�t�����L����̂͗e�Ղł����C�ݑ�ł̏���a�@�ɂ����ɖ߂��������ł��B �����F�l�ɂ͍ݑ�Ŏ��C���ɑމ@���́g���݁h4�_�Z�b�g������܂��B�܂��C�މ@�O�ɕa�@�ɍs���C�{�l��Ƒ��C�X�^�b�t�Ɖ�u�މ@�O�J���t�@�����X�v�B���ɁC�މ@�������ɉƂɍs���u�މ@�������f�v�B��ł��C���Ƃ�5���ł��C��ɉƂɏo�����܂��B��O���u�މ@�����̓d�b�v�ŁC����͖���܂������Ɠd�b���܂��B��l�́u�g�єԍ��o�^�v�B����́C�P�ɘA��������Ƃł͂Ȃ��C�Œ�d�b�C�g�ѓd�b�ԍ������ׂāC�����ƊŌ�t�̌g�тɓo�^���C���M��������R�[���o�b�N�ł���悤�ɂ��邱�Ƃł��B�u�o���Ȃ��Ƃ������邯�ǁC�����R�[���o�b�N���邩��v�Ɛ������Ă����܂��B �g�c�F����͑�ł��ˁB��Î҂����C�ɓ��邵���݂ɂ��s���B24���Ԃ����d�b�ɏo����킯���Ȃ��B �����F��ԕs���ȑމ@�O��ɂ��ꂾ������Ă����ƁC���҂����Ƒ��͈��S���Ă���܂��B�����āC���S�������͂��܂�肪������Ȃ��B ����F����͂悭������܂��B �����F�ݑ�ł�24����365���Ƃ������t�����ŁC�����ł͖����ƌ�����Î҂������ł��B�ł��C�ʏ�̃P�A����������s���Ă���C��Ԃ̌Ăяo���͂���قǂ���܂���B �@���͖l�́C���S�m�F�������Ė钆�ɍs���K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�[��3���ɑ����������C8���܂ň�҂͗��Ȃ��B�Ƒ�������5���Ԃ��߂����̂́u����v�ł͂Ȃ����B���̏�ʂɈ�t��Ō�t���K�����Ȃ���K�v�͂Ȃ����C����ꂪ�f�f�����r�[�C����͎Љ�I�Ȏ��ƂȂ�B�e�ʂ�V�Ђ�����Ƌ����Ă������Ȃ��B�l�́C�u�S���Ȃ��Ă��Q�Ă�K�v�͂Ȃ��B������肨�����肵�Ă�����v�ƌ����Ă��܂��B ����F���͖钆�ł��삯�t���Ă��ꏏ����Ⴊ�����ł��B���Ƃ��v�w�ł��Ƃ�ŊŎ��̂͐S�ׂ��ĕ|�����C�炢�B�N���ɂ��Ăق����Ƃ�������͎��R�����C����ɉ�����̂��厖���Ǝv���܂��B �ݑ�Ŏ��̓���Ɩ��� �ݑ�̑�햡��m�����X�^�b�t�͕a�@�Ζ��ɂ͖߂�Ȃ��^��� �����F��コ��͐�قǁC���҂���̘b���������蕷����̂��ݑ�̑f���炵�����ƌ����܂����ˁB ����F���͖K��Ō�t�̋���ɂ���������Ă��܂����C�Ō�t�����̘b���ƁC�ނ炪�������낤�Ƒz�����Ă��邱�ƂƁC���҂����Ƒ��̖{���̋C�������C�R�[�����Ǝv���Ă���悤�Ȉ�ۂ��܂��B �����F��Î҂̈���I�ȗ��i��������j��Ɗ��҂���̖{���Ƃ̊u����ł��ˁB ����F�{�����o�����ԓI�C�C�����I�ȗ]�T���Ȃ��̂�����ł����B �g�c�F���������C��t�ɖ{���̂��Ƃ������Ȃ����҂͏��Ȃ��Ȃ��悤�ł��B����C�w�_�Y�����ƍȂ��Ŏ����8�l�̒j�B�x�Ƃ����u������J���܂����B���钮�u�҂́C���������Z���^�[���_�����Ƃ�����搶�̑O�ŁC�F�����X�Ǝv�������_�ɋ����������ł��B�܂��C����l�́C��Î҂ɖ{��������ׂ邱�ƂȂǍl�����Ȃ��ƌ����܂����B �����F�m���ɁC���҂���͈�Â�P�A�̃T�[�r�X�҂ɂ͂Ȃ��Ȃ��{����ł������܂���B�s���v�������猙�₩��B��Ԓ�R������̂���t�ŁC�����ŊŌ�t�C�P�A�}�l�C�w���p�[�̏��ł��傤�B�l�̏ꍇ�C�N���j�b�N�̊O�ŋg�c�����Əo���������C���̐������Ƃ��ł����B����͋M�d�Ȍo���ł����B�����́C�ϋɓI�Ɋ��҂����Ƒ��̉�ɏo������ׂ��ł��B�ݑ�ł͖{�������Ƃ��ł��܂����B ����F�ݑ�ł͊��҂����Ƒ��Ƙb���@��������ł����C�����̂������ʼn������Ȃ����߁C���낢��Ȃ��Ƃ�b����܂��B�����ŋC�t�����̂��C�a�@�ł͉B���Ă����銳�҂����Ƒ��̖{���̎v�����C�ݑ�ł͒m�邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ł��B �����F���ꂪ�ݑ�̑�햡��ˁB ����F�ݑ�ŏ��߂ċ���邱�ƁC�������邱�Ƃ���������܂��B��x�ݑ�Ɍg������Ō�t���߂����ɕa�@�ɂ͖߂�Ȃ��̂́C���̂������Ǝv���܂��B �c���F����͉��̐��E�ł��ꏏ�ł��B�{�݂ɂ������E���ݑ�ɍs���ƁC�����߂�Ȃ��ł��ˁB �����F�����C�ݑ�Ō�E���ł́C���҂���̐l���̍Ō�̈�u�ɂ����������Ȃ��B����͏����₵���B�J�ƈ�́C���i���炩�������Ƃ��Ă������C�Ŋ����Ŏ�钷���t���������ł���������܂��B���ꂩ��́C�����������g��������Ō�t�h�����߂��邩������܂���ˁB �ݑ�Ŏ��ƕa�@��� �a�@�ƍݑ���Ȃ��͈̂ȑO������Ȃ��Ă���^�c�� �����F�a�@�`�{�݁`�ݑ���X���[�Y�ɍs�����ł���d�v���͖��炩�ł����C�a�@�̗����͂ǂ��ł��傤���B �c���F���͂�����a�@�̎��ጟ����ɒʂ��Ă��܂����C�a���̊Ō�t���ݑ��Â����Ă��Ȃ����Ƃɋ�������܂��B�Ⴆ�C�n��̐l���W�܂�J���t�@�����X�̃T�}���[�ɁC�����̐f�ÉȂł����ʗp���Ȃ���������C�Ŏg���B�N�ɓ`�������̂��C�s�v�c�ɂȂ�܂��B �g�c�F�a�@�ł͍��C�މ@�������傫�ȃe�[�}�̂͂��ł���ˁB �c���F����Œn��A�g���Ȃǂ͏[�����Ă��Ă��܂����C�ݑ��m���Ă���X�^�b�t�����肷���ʂ��悭���܂��B��啪���̐i�ޕa�@��Âƍݑ��Â��Ȃ��̂́C�ȑO������Ȃ��Ă���̂�������܂���B �����F�l���悭�v���̂́C�a�@�̃X�^�b�t�͊O���ʉ@����@�̑�ς��𗝉����Ă��邩�Ƃ����_�ł��B������a�@�ɍs���C�̌����ꌟ�����C������炤�̂�1��������̒ʉ@�ŁC�ւ��ė�������Q����ł��܂��Ⴊ�����B���@������{�l���Ƒ����y���낤�Ǝv������ł��邯�ǁC�u�����a�@�ɍs���Ȃ��Ă������C�Ƃ����������@���āC���ς����Ȃ��Ă�������y�v�ƌ����Ƒ��̋C�������`���Ȃ��B �c���F�ݑ�ł͈�Íޗ����\������Ȃ��C��Z�̐������삪����Ƃ������_�͗������Ă��܂��B�������C����ł��ݑ�����߂�{�l��Ƒ��̋C�����ɑ��鋤�����Ȃ��B �g�c�F�{�l��Ƒ��̐g�ɂȂ��čl����Ε�����͂��Ȃ�ł����B �����F����1�w�E�������̂́C���F��̎厡��ӌ����ł��B���_�a�@�̑��Z�ȃh�N�^�[�ɂ܂ŏ�������͍̂����Ǝv���܂��B�K��Ō�t�ɔC������ʖڂȂ낤���B ����F�f�f�̕����������Ă��炦��C��͊Ō�t�̕����K�C�ł��ˁB �c���F�������͕P�H�s�ŁC�v���F��̐v��������Ă��܂��B�������҂Œ��ׂ��̂ł����C�F�蒲���͕���2.4���ōςނ̂ɁC�厡��ӌ����̒�o���x�����߁C�F�茋�ʂ��o��܂ł�19.6���������Ă��܂����B���̒������ʂ́C�w�z�X�s�X�ƍݑ�P�A�x�Ɍf�ڗ\��ł��B �����F�ӌ����́C�J�ƈオ������1��5,000�~�̎����ɂȂ�܂����C�Ζ���ɂ͂��������C���Z���e�B�u���Ȃ��C��ɂȂ�̂ł��傤�B�މ@�����J���t�@�����X�����T�C���ی��F�肪�ė��T�ȂǂƂ����Ă���ԂɊ��҂���͖S���Ȃ��Ă��܂��B�A�肽���Ƃ������́C�����Ƃɖ߂��Ă����Ăق����̂ł��B �ݑ�Ŏ��̏��� �u���͂������ɂ����v�ƌ�����s����ڎw�������^�g�c �c���F�P�A�}�l�̗��ꂩ�猾���ƁC�u���邳���C�킵�͋A���v�ƌ������҂���Ԃ��₷���B�{�l�̈ӎu�������m�ł���C�ׁX���������͌ォ�琮���Ă����܂��B �g�c�F�l�͍ݑ�z�X�s�X�P�A�̈Ӌ`��`���邽�߁C�Ȃ̊Ŏ��̃P�[�X���ނɁw���т�̂��މƁx�Ƃ����G�{������܂����B�Ƒ����̕���ƍl����l�����������̂ł����C�l�͊��҂̎��Ȍ��f�̈Ӌ`������������ł��B��Â��鑤�́u���͂������ɂ����v�ƌ�����悤�ɂȂ�ׂ������C���̂��߂̕������߂��Ă���Ǝv���܂��B �����F���X�̐f�ÂŌ��C�ȃW�W�o�o�ɂ͕����Ă��܂��B�u���a�����C���߂łƂ��B���Ɖ��N���炢�����āC�ǂ�Ȃӂ��Ɏ��ɂ����H�v���āB�����C�{���Ɏ��ɂ����Ȑl�ɐq�˂�̂͂炢�B���ΖʂȂ�]�v��ˁB �g�c�F�w���т�̂��މƁx�̓ǎ҂ɃA���P�[�g���s�����̂ł����C�Ŏ��̑̌��҂Ɩ��̌��҂̊Ԃňӎ��̍����傫�����Ƃ�������܂����B�a�@��{�݂͐l�̎��̎��Ԃ��B���Ă��܂��C�Ŏ��̑̌��⎀�̊w�K�̋@���D���Ă��܂��B�̌��҂�������C�����Ƃ����ƍݑ�Ŏ��͑����Ă����Ǝv���܂��B �����F�Ƃɂ����a�@�́C�ǂ�ȏ�Ԃł��ƂɋA��Ƃ����I�����͂��邱�Ƃ����҂���Ɏ����Ăق����B �c���F���i�͑����މ@�����߂Ă��邭���ɁC����Łu����ȏ�Ԃł͋A��܂���v�ƌ����B����͂��������B ����F�ƂɋA�肽���Ƒ��k�����Ƃ��ɁC��Î҂Ɏ�����������邾���ŁC���҂����Ƒ��́u���������Ȃv�Ƃ�����߂Ă��܂���ł��B �����F�ɒ[�Șb�C�A�����ӂɎ���ł��������B �c���F�I�����ɂȂ�C�u�ƂɋA��v���ƂɕC�G���鉿�l��a�@�͒ł��܂���B�܂�C��Î҂���舵���Ă͂��邯�ǁC����͂�����Â̖��ł͂Ȃ��̂ł��B �g�c�F�l���ρC�����ς̖��ł��ˁB���{�l�͂����₨��ɂ͏ڂ������ǁC�����̍Ŋ��̂��Ƃ͍l���Ȃ��B �����F�I�����ɂȂ�����C��Î҂͎�������C�{�l��Ƒ��ɕԂ��Ă�����B�a�@���ǂ�������炢�����C��������Ȃ�A������B�u��͗������ǁC�������Ȃ��v�B���́C���̕ӂ�̉�������ԓ�����ǁB �i�I�j ���f�B�J���g���r���[���@2011�N12��29�� |

||||

|

��Â̖�������������100�̒� ���H�����ەa�@�@���쌴 �d�� ������ |

||||

| �@��N10���ɖ�100�̒a�������}���C�Ȃ�������t�Ƃ��ėՏ�����ɗ����C�u���C���M�ȂǕ��L���W�������ł̊���Œm���鐹�H�����ەa�@�i�����s�j�̓��쌴�d���������B���͐V����10�N��Ɍ������X�^�[�g���C���ɗ������S���Ƃ����B��������\�h��w�̏d�v��������C�u���l�a�v�ɑ���u�����K���a�v�Ƃ����V�������t���āB�܂��C�^�[�~�i���P�A�̕��y�ɂ��s�͂���ȂǁC���{�̈�w�̔��W�Ɋ�^���Ă����B�����ŁC��������߂Ă����g�l���̒B�l�h�ɁC����Љ�Ƃ̌����������C��Â̏������C�l���̓N�w���I������B �����E�`���̌p���ƈ�Ï��̗̒��ʂ���v�����ʂ��� ����������100���߂��������C�����̈�t�Ƃ��ăG�l���M�b�V���Ɋ����𑱂��Ă����܂��B����̏،��҂̗��ꂩ��C�L���ɘV���邱�Ƃ̈Ӗ��C�����E����Љ���}������{�̖������ɂ��Ă��b�����������܂����B �@���݁C���{�ɂ���100�Έȏ�̍���҂̐���3��9,000�l������܂��B�����I�O�́C��������100�l�ɂ������Ȃ������̂ɁC���ł͐��E�ōł������̐l�������B�S�̂�8������������߁C�j����2���ɂƂǂ܂��Ă���B�S�̂̔����͗v���҂ŁC�������ł��Ă��Ȃ��̂ł��ˁB����ł͍���܂�����C���������Ƃ�������҂��琬����K�v������B�����炸�؍����C���ɒ������l���̍���ɒ��ʂ��܂��B���������{�́C����Ɍ����ď��ɑΉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B ����̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȕ�����܂����B �@10�N�O�C(��)���C�t�E�v�����j���O�E�Z���^�[�ɐݗ������u�V�V�l�̉�v�́C75�Έȏ�̃V�j�A����C74�Έȉ��̃W���j�A����C20�`60�܂ł̃T�|�[�g��������킹�C1��1,000�l�̉������܂łɂȂ�܂����B������39�J���ɉ����C�n���C��L�V�R�ɂ��x���������āC����͓��{�̕�����K���C�푈�̌������̐���ɓ`�������ŁC�g�S���ʂ̌��N������C��w�E��Â̐i���ɍv������w���X�E���T�[�`�E�{�����e�B�A�̖����������Ă��܂��B������m�̕���C���X�|�[�c�̃T�[�N������������ŁC10��16���ɎO�d�ŊJ�Â����W�����{���[�ɂ�8,000�l���Q�����܂����B�����ł́C�킽����100�̒a�������j����150�l���̉�����t���_���X���I���Ă���܂����B �@��͂�C���낢��Ȋ�����ϋɓI�ɍs�����ƂŁC�K���������܂��āC���N��Ԃ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B�ł��邾�������̐l���K�����������ĕ�炵�Ăق������̂ł��B �u���̂��̎��Ɓv��ʂ��C���w�������ƃG�l���M�[�����Ƃ� ���f�ÁC�u���C���M�ȂǁC���Z�Ȑ����𑗂��Ă��܂����C���̌��C�̔錍�͂ǂ��ɂ���̂ł����B �@���������ʂ�C�킽����1���́C��c��ł����킹�C�ʒk�C�a����f�C�u���C���e���M�ȂǂŌߑO�������܂ŃX�P�W���[���͂����ς��ł��B�������C�킽���ɂ͔��Ƃ������C���ӊ����Ȃ��B���͑u�₩�ɖڊo�߂�B����ǂ��C100�ɂȂ����̂��@�ɁC�[��܂Ō��e�������̂���߁C12���ɂ͏��ɏA�����ƌ��߂܂����B�܂��C�킽���͂���5�N�ق�10����1��̃y�[�X�Ŋe�n�̏��w�Z�ɏo�����C�u���̂��̎��Ɓv�Ɏ��g��ł��܂��B�q�������Ɂu�N�����̖��͂ǂ��ɂ���́v�ƕ����ƁC�����Ă��͐S���Ɏ�Ă�B�S���͎_�f�Ɖh�{�����������t��]��葫������ɑ���|���v�ł����āC���ł͂Ȃ��B���͖ڂɌ����Ȃ��B�N�����������Ă��鎞�Ԃ��ڂɌ����Ȃ����C�G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ԂƖ��͎��Ă��āC�N�����ɂ͂��ꂪ�g����B�����������͎����̂��߂ɂ������Ԃ��g���Ă��悢����ǁC�傫���Ȃ����牽�Ɏg�����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������ӂ��Ɏ����̎��Ԃ��ǂ��g���Ă������Ƃ������Ƃ��C�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��Ɛ�������ƁC�ނ�͂����Ɨ������Ă����̂ł��ˁB5�N�O�̒����w�\�̂��݂ց|��\�܍̂킽������x���p��C������ɖ�o����Ĉȗ��C�C�O�̎q������������f���炵�������ɂ��ӂꂽ�莆���͂��悤�ɂȂ�܂����B���ꂩ���l�ɂȂ鐢�オ���̈Ӗ���m��C���E�ɕ��a�������炷���҂ɂȂ�C���ꂪ�킽���ɂƂ��ẴS�[���ł��B�킽���͋����Ŏq�������Ɛڂ��邱�Ƃɂ���āC�q���������炽������G�l���M�[��������Ă���킯�ł��B ��65�Έȏ�̔N��̂���̜늳���͍���2�l��1�l�Ƃ����Ă��܂��B�搶�͑�������^�[�~�i���P�A�̏d�v�����w�E���Ă����܂������B �@��w�̌��E��m��C�������炩�Ɍ}���邽�߂̈�Â��K�v���Ƃ����l���̉��C�^�[�~�i���P�A�ɗ͂����Ă��܂����B1993�N�ɕx�m�R��]�ސ_�ސ쌧���䒬�ɓ��{���̓Ɨ��^�z�X�s�X�Ƃ��ăs�[�X�n�E�X�a�@��ݗ����܂����B �@�^�[�~�i���P�A�́C�傫���ς��܂����ˁB�����O�܂ł͖����̂��҂̐g�̓I�Ȓɂ݂�ꂵ�݂���菜���C�C�����𗎂��������C�Â��ɐl���̏I�����}���Ă��炨���Ƃ����l�������嗬�ł����B�������C�ŋ߂ł́C�Ő�[�̕��ː����ÂȂǂ��o�ꂵ�C���Ă͎��Ö@���Ȃ��S���Ȃ��Ă������҂���𐔃J���`���N�C������������P�[�X��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�Ⴆ�C����S���Ȃ����č��A�b�v���Ђ̑n�Ǝ҂�1�l�C�X�e�B�[�u�E�W���u�Y���ɂ��Ă��C�X������̐؏���p����n�܂��Ċ̑����ڐA���C���ꂱ����s������8�N�Ԏ����������܂����B���ʓI�ȃ��\�b�h���g����̂ɁC���̗���ɔw�������闝�R�͂���܂���B�z�X�s�X�P�A�ł����Â�������߂��������ɁC�u���������@�͂���܂���C������g���܂��傤���v�ƒ�Ă���@������܂����B �i�[�X�v���N�e�B�V���i���[�������v���C�}���P�A�̐i�� �����{�̈�Â̏������ɂ��āC�ǂ̂悤�ȍl�����������ł����B �@��Ãe�N�m���W�[�����i���������̂́C��Ð��x�͂��̐��\�N�C�قƂ�ǐi�W���Ȃ��B�����ȁC�Y�ȁC�����Ȃ̈�t�s�������������C�z������܂���B��t�����ɋ����ꂽ�f�f�⎡�ÂƂ�������Ís�ׂ��i�[�X�ɂ��\�Ȃ�C���Ԃ͈�ς���͂��ł��B��t�̎d���ƃi�[�X�̎d����3����2���d�Ȃ荇���BX���Z�t�⌟���Z�t�Ȃǂ̎d�������l�ł��B���������I�[�o�[���b�v�����d�����݂��ɕ��S���C���͂��Ȃ���Ή�����`�[����Â������]�܂����B�č���J�i�_��40�N���O�Ƀi�[�X�����t�iNurse Anesthetists�j������̊ē̉��C�Ɨ����Ė������s���̐��𐮂��Ă��āC���݂ł͕č��Ŏ��{������p�̂�����8���ł��̐l���������Ă��܂��B�����ŁC���H���Ō��w��w�@�̏C�m�ے��ɂ���܂ł̏��Y�t�ɉ����C�����t�̗{���R�[�X��ݒu����v��𗧂Ă܂����B�܂��C50�N�O����w�E�������Ă����悤�ɁC���{�̃v���C�}���P�A�͊C�O�ɔ�ׁC���Ȃ�x��Ă���B���ɂւ��n�ł͌���ꂽ��Ë@�ւɊ��҂��W�����C�\���Ȉ�ÃT�[�r�X���ł��Ȃ��Ȃ��Ă�����肩�C�z�����ꂽ��t�����N���o�����Č�サ�Ă��܂��B���̑ŊJ�Ɍ����C�Ȃ�ׂ����������Ƀv���C�}���P�A�ɏ]���ł���i�[�X�v���N�e�B�V���i�[�����肽���B�l��3���l���炢�̎����̂�ΏۂɁC�X�[�p�[�o�C�U�[���̈�t�Ƌ��͂��Ď��т�ςݏグ�Ă�������ł��B��w�E���͂��ߔ��͑����ł��傤����ǁC�n��Z���ɂ͖����ɂȂ��Ă��炦����̂Ɗm�M���Ă��܂��B �u��������������C�S�͂Ő�����v�����b�g�[�� �����N�C�x���ƂȂ��Ă���ꂽ���l�̔F�m�ǁC����ɋ}�ȕa�ɒ��ʂ��C��������邲�l�q���d�g�ɏ��C�����̋������Ăт܂����B���l�ւ̐ڂ����ŐS�����Ă���������_�������������������B �@�{���Ɏ��Ƃ������̂�g�߂Ɋ����܂����B�Ɠ��Ƃ�68�N�O�Ɍ������Ĉȗ��C�ǂ������ł���C3�l�̑��q����ďグ���ǂ���C�����Ă킽���̎d�����T�|�[�g���Ă���錣�g�I�Ȕ鏑�ł����B����92�ɂȂ�܂����C20�N�O�ɉE�̔x�ɑ����̂��������Đ؏����Ă���B���̕��̔x���C���������������Ōċz�@�\���ቺ���Ă����B�]���_�f�s���Ɋׂ��ĔF�m�͂������C���t���o���Ȃ������̂ł��ˁB����ǂ��C�_�f��������R�~���j�P�[�V�������߂��Ă��܂����B100��92�Ƃ�������̕v�w�ł����C���݂��̎��������邩��C�����ʂ�������Ȃ��Ɗo�債�C�^����ꂽ������S�͓������Đ����悤�C���ꂪ�킽���̐l���_�ł��B���������������ĂƂɂ�������t����Ă݂�B�u��������ĕ������v�Ƃ������̉̂��킽���͍D���ł��ˁB ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��5�� |

||||

|

�]��1�N�������҂ւ̖�܂̒v���ʏ�����C�p���E�ψ��� �@�߉����ߘg�g�݂�� |

||||

| �@�p���̎��E�Ɋւ���ψ���Commision on Assisted Dying���C�]��1�N�����̖������҂�Ώۂɖ{�l����]�����ꍇ�ɂ͈�t����܂̒v���ʏ������\�ɂ�����s�����Ƃ��āCCMAJ��For

the record�������グ���iCMAJ 2012�N1��12���I�����C���Łj�B���ψ���͈��y���⎩�E�̍��@���̕K�v����i����ƂƂ��ɁC���m�Șg�g�݂���Ă���Ƃ����B �g�K�p���ҕ]���͈�t2�l�ȏ�Łh�g�ŏI��Ƃ͊��Җ{�l���h �@CMAJ�ɂ��ƁC����܂ł����т��ыc�_����Ă����������҂̈��y���⎩�E���߂�����ɑ��āC���ψ���̕��́u���Ȃ����E�́C��������߂�l��C���߂���\���ɑ��ăv���b�V���[�������Ă���l�ɂƂ��āC���S�u�����Ă��Ȃ��v�Ɩ�莋���C�u���s�̖@������ѐ���͖������҂ƈ�Î҂ɂƂ��ĕs���ł���v�Ɣᔻ�����B �@�����œ����ł́C�]��1�N�����̖������҂�ΏۂɁC���y������]����ꍇ�͈�t����܂̒v���ʏ�����������@�������肷�ׂ��Ǝ咣�B��Ɏ��̂悤�Ȏ��E�Ɋւ���@�߂̘g�g�݂�����B �@���m�ɒ�`���ꂽ���҂̓K�p���݂���i2�l�ȏ�̈ˑ��W�̂Ȃ���t���]���j �@�\�ł���Ί��҂��悭�m���Ă����t���������C���҂ƉƑ����T�|�[�g���� �@��܂̒v���ʏ�����, �s���g�p�ⓐ���\�Ȍ�����S�ɊǗ����� �@���E����]����͎̂��ÂɊւ���I�����̐����������҂Ƃ��� �@���E����]���銳�Җ{�l�����g�̖������߂̍ŏI��Ƃ��s�� �@2�l�ȏ�̈�t���]�����銳�҂̓K�p��ɂ��ẮC�i1�j�Ǐi�s���Ŏ����s�\�ł���C����12�J���ȓ��̎��S�������܂�閖����ԁC�i2�j���҂���̋��v�ł͂Ȃ��C���Җ{�l�̎����I�Ȉӎu�ɂ���]�ł��邱�Ƃ̏ؖ��C�i3�j���Җ{�l�����Ɋ�Â��I�����\�Ȑ��_��ԁ@���������B �@����ɁC��t�ɑ��āC���E����]���銳�҂����X�ɂ��Ȃ��������i�ŒZ2�T�ԁB�������C�]��1�J���ȓ��ł͍ŒZ6���j������悤�C�אS�̒��ӂ��Ȃ�����C�v���ɑΉ����ׂ��Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��C�����ł́C�p�����Տ��]���������iNICE�j�����E�ɂ������܂̒v���ʏ����ɂ��Ď���������쐬���邱�Ƃ�v�����Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��16�� |

||||

|

��`�q�����ɂ����ɖ\���V�X�e�����J���C�����s�㑍���Ȃ� ���{�`���O�Ȏ�p�ŗL�p�������� |

||||

| �@�����s��w�����������Q���������̒r�c�a�����Ɠ������ȑ�w�y�����̕��c���ꎁ��̃O���[�v�́C���ɖ�̊��Ɋ֘A�����`�q���^����肵�C����̓K�ȓ��^�ʂ�\������Z�p�𐢊E�ŏ��߂ĊJ���B�������ȑ�w�������a�@�ʼn��{�`���O�Ȏ�p���銳�҂�ΏۂɃe�[���[���[�h�u�Ɏ��Â��J�n���C�L�p����������Ɣ��\�����B�u�����u�Ɏ��Âւ̏d�v�ȃX�e�b�v�ɂȂ�v�Ƃ��Ă���B ��������̓K���u�Ɏ��Â��\�� �@����J�����ꂽ�V�X�e���́C�����s����̉^�c��⏕���ɂ��u����E�F�m�Ǒ�v���ʌ����̌������ʁB �@���ɖɂ͑傫�Ȍl��������C�K�ȓ��^�ʂ̒T���ɂ͎��ԁC�R�X�g�C�J�͂�v���邪�C��`�q��͋Z�p�̐i���ɂ���`�q�v������肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă����B �@�����Œr�c����́C�p�O�ɂ͒ɂ݂��Ȃ��C���I�Ȏ�p���s���鉺�{�`���O�Ȏ�p�ɒ��ځB�p����u�ɊǗ��ɕK�v�Ȓ��ɖ�̗ʂƊ��҂̈�`�q���^�ׁC���ɖɊ֘A���邢�����̈�`�q���^�������B����ɁC��`�q��͂Ɋ�Â����ɖ�̓��^�K�v�ʂ̗\�������J�������B������́u��������̓K���u�Ɏ��Â̎����ɍv������Z�p�v�Ƃ��Ă���B �@����C�������ȑ�w�������a�@�ʼn��{�`���O�Ȏ�p���\��ɑ����V�X�e����p�����e�[���[���[�h��Â����{���C�]���̕��@�ƗL�p�����r����B�����u�ɂ⑼�̎�p����u�ɂɂ����p�ł���悤�V�X�e���̊J�����p������Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��18�� |

||||

| ����s�����f���P�[�X�ɂ����Ãl�b�g���[�N�݂̍����͍� | ||||

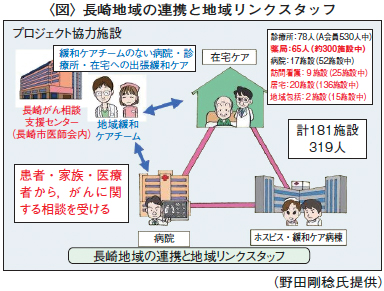

| �@�킪���ł́C2006�N�̂�����{�@�����ɔ����C��������i��{�v��i����v��j�����肳��C���Ƃ��Ă̂���i�߂��Ă������ŁC�e�s���{���P�ʂł����l�̓�����������B�������C���҂ɕK���������b�������炳��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B��49����{�����Êw��̓��ʊ��V���|�W�E���u�g�͂������� ���{�̋��X�܂Łh �n��ɂ����邪���v�ł́C���ÂɊւ���l�b�g���[�N�Â���Ɍ����C��i�I�Ȏ��g�݂����Ă���Ƃ���钷��s�̗�����f���ɁC�n��̂����݂̍���������ꂽ�B �@���N�x�\�Z�Ăɏ�����������lj� �@IT�����p�����n���ØA�g�Ŋɘa�P�A�𐄐i �@�펞���k�\�ȑ�����p�ӂ��ɘa�P�A�̋��n���� �@�n������Ɋ�Â��ɘa�P�A�d�v ���N�x�\�Z�Ăɏ�����������lj� �@��t�ł���C�����J���Ȍ��N�ǂ�������i�������Ð�劯�̗я��ᎁ�́C����v�挩�����̓����₪��f�ØA�g���_�a�@�ɂ��@������o�^�W�v�f�[�^�C���N�x�T�Z�v���̊T�v�ɂ��Đ��������B���N�x�\�Z�̊T�Z�v���ł́C�V�������������Ɋւ���\�Z���v�サ�C�d�_�I�ɐ��i����Ƃ����B �@��������i���c��́C5�l�̂��҂��ψ��Ɍ}�������Ƃ��ď��߂Ă̋��c��ŁC����v��̍���Ɉӌ����C����̗\�h�⑁�������C�����Â̋ςĂC�����Ȃǂ𐄐i����������ʂ����Ă���C����C����v�悪5�N�ڂ��}���C��������v��Ɍ��������������s���Ă���B �@����܂ł̂���v��ł́C�d�_�ۑ�Ƃ��āC�i1�j���ː��Ö@�C���w�Ö@�̐��i����т��̐���̈琬�i2�j���Ï����i�K����̊ɘa�P�A�̎��{�i3�j����o�^�̐��i�@���f�����Ă��邪�C�����́C�����Â̋ςĂ�S������f�ØA�g���_�a�@���C�e��Ì��̕a�@�ƗL�@�I�ɘA�g���C����܂ňȏ�ɒn��Ŏ��̍��������Â����{����K�v���Ɍ��y�����B �@�܂��C���܂ō��̎x�����قƂ�ǂȂ��������������Ƃ��āC�������_�a�@�\�z�Ə����ɘa�P�A���܂ޏ������C�̐��̐����Ȃǂ𐄐i���邽�߁C���N�x�\�Z�v���Ɍv�サ���B�T�Z�v���z�́C�����������Ƃ��Ė�7���~�Ƃ����B����ɁC�e����f�ØA�g���_�a�@�Őf�Â����Ǘ���W�v�����@������o�^�́C������a�����ޕʂȂǂɏW�v����Ă���C�n������܂��C�e�a�@�̓����ɍ��킹���f�Ìv��𗧈Ă����ŗL�p�ł���Ƃ����B �@�����́C����C����f�ØA�g���_�a�@�̎w��v���̌�������C�n��A�g��i�߁C���҂Ƃ��̉Ƒ������S�����S���Ă����Â�����n��A�g�N���e�B�J���p�X�̉^�p�C�n�抮���^�̂����Â��������K�v�Ƃ��C�u���ƒn�悪�������Ă����𐄐i���ׂ��ł���v�ƌ��B IT�����p�����n���ØA�g�Ŋɘa�P�A�𐄐i �@�ߔN�C��ËZ�p�̐i���ɂ��C�}�������҂̍݉@�����͒Z�k�X���ɂ��邽�߁C���Â�P�A����a�@�����Ŋ��������C�n��̐f�Ï��Ȃǂł��p�������P�[�X���������Ă����B����s��t��̖�c������́C����t�3�N�ԏ]�������C�ɘa�P�A���y�̂��߂̒n��v���W�F�N�g�iOPTIM�j�̊T�v��C�Ǝ��̎��g�݂Ȃǂɂ��Đ����BIT�𗘗p���đ�a�@���m���l�b�g���[�N�Ō��сC�ɘa�P�A�Ȃǂɖ𗧂Ă��ØA�g�V�X�e�����Љ���B �@OPTIM�́C����t����J�Ȃ���ϑ�������{���������ŁC�ړI�́C�킪���ɓK�����ɘa�P�A�n�惂�f���̍\�z�ł���B�������Ԃ͖�3�N�ԂŁC���肪�k�x���Z���^�[�����_�ɁC�ɘa�P�A�����Ō�t�Ȃǂ���\�������`�[���i�n��ɘa�P�A�`�[���j��K�v�ȕa�@�C�f�Ï��C���҂̎���֔h�������i�}�j�B�v��͒i�K�I�ɗ��Ă��COPTIM���s���Ɏ��m���C���k�x���Z���^�[�ƒn��ɘa�P�A�`�[�����ϋɓI�ɗ��p�����悤�ɂ����B  �@�܂��C���C��⑽�E�틤���J���t�@�����X�C���ጟ����ȂǂŊɘa�P�A�̕W������n��A�g�̋�����}��C�s�������̍u���E�u�K����J���C�[��������s�����B����t����Ǝ��ɍݑ�×{���Ҍ����̐H���̃��V�s��C�ݑ�×{��Z�o�p�̃\�t�g�C�K���w���p��DVD���쐬�����ق��C���r���O�E�E�B���Ɋւ���L��Ȃǂ��肪�����B �@����ɁCIT�𗘗p�����n���ØA�g��Ƃ��āC����t��哱�ŁC����s����ё呺�s�ɂ������a�@����Ãl�b�g���[�N�łȂ���u���������l�b�g�v�𗧂��グ���B���̃l�b�g���[�N�ɂ��C���茧����4,000�����ɓ�����a�@�̂����ꂩ�œ��@�C��f�������҂̌������ʂⓊ��C�Љ��̏��Ȃǂ����A���^�C���Ŕc���ł��C�ɘa�P�A�ɂ���������Ԑ����\�z�ł����Ƃ����B �@����́C����ɂ��āu�J�ƈ���͂��߂Ƃ�����Ï]���҂̍����C��Ã��\�[�X�̕s���C���q����ɔ����������̈����C�F�m�NJ��҂̑����Ȃǂɂ��Ή����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ܂Ƃ߂��B �펞���k�\�ȑ�����p�ӂ��ɘa�P�A�̋��n���� �@����s��t��̔��E�L�����k���E���Ȉ�@�i����s�j�@���l�́COPTIM�ɂ���Ċɘa�P�A�̌��ꂪ�C���_�a�@����ݑ�ւƃX���[�Y�Ɉڍs����悤�ɂȂ����Ƃ��C����͊ɘa�P�A�`�[���̂���a�@�ƂȂ��a�@�C�a�@�ƍݑ��Â̌���̋��n�����ƂȂ�C�펞���k�������K�v�Əq�ׂ��B �@OPTIM�́C�i1�j�ɘa�P�A�̕W�����i2�j�n��A�g�̋����i3�j���ɘa�P�A�T�[�r�X�̗��p�̌���i4�j�s���ւ̏��@��4�����ɂ��Ă���B �@�܂��i1�j��ڎw���āC��t�����̌��C��⑽�E�킪�Q�����郏�[�N�V���b�v�ȂǁC�d�w�I�ȋ��炪�s��ꂽ�B �@�i2�j��}�邽�߂ɂ́C�ɘa�P�A�C�����ÂȂǂɑ�����_�ɂ��āC�����̎{�݂��畡���̐E�킪�b�������n��J���t�@�����X��C�͋[���ጟ����C�{�ݐE���������C��Ȃǂ��J����C���҂̃X���[�Y�ȑމ@��݂Ƃ�Ȃǂ���������X�L���̌��オ�����ꂽ�B�܂��C�a�@�ł̈�Âƍݑ��Âɏ]������X�^�b�t�������Œ���I�ɘb���������݂��C�ݑ�P�A�̎���ɂ��ď������L�ł������Ƃ��Ӌ`�[�������Ƃ����B �@�����w�ɘa�P�A�`�[����������Ǘ�̂����C�ݑ��ÂɈڍs����������C�������̋��_�a�@����މ@�����Ǘ�ɍݑ�K��f�Â����������Ȃǂ��COPTIM�ɒ��肵��2008�N���납��傫���������Ă���C�i2�j��������x�B���ł����ƌ�����B �@�i3�j�Ɋւ��ẮC���Âɓ�a����Ǘ�ɂ��ẴR���T���e�[�V������C�o���ɘa�P�A���C�Ȃǂ̕�����u���C�i4�j�ɂ́C���J�u����ɘa�P�A�Ɋ֘A���鏑�ЂȂǂ����p���ꂽ�B �@�����̎{��ɂ��C�ݑ�×{���҂݂̂Ƃ萔�Ȃǂ́C���҂��܂߂ď㏸�X���ɂ���Ƃ����B�������́u����s�ł͈�t����S�ƂȂ�C�����̎{�݁C�E�킪�������Ċɘa�P�A�𐄐i���邱�Ƃ��ł����B����́C�e�a�@�ԁC���邢�͕a�@�ƍݑ��Â̌����L�@�I�Ɍ��ԑ��k���������߂���v�Ƌ��������B �n������Ɋ�Â��ɘa�P�A�d�v �@�����w�a�@����f�ÃZ���^�[�̈��V�a�l�Z���^�[���́C����f�ØA�g���_�a�@�Ƃ���OPTIM�ɎQ�悵�����ꂩ��C����ɘa�P�A�ւ̎��g�݂ɂ��ĕ��C�ۑ�Ƃ��āC�n���I�����̔c����}���p���[�s���ւ̑Ώ��Ȃǂ���������Ƃ����B �@���茧���ɂ́C����f�ØA�g���_�a�@����ѐ��i�a�@���v8�a�@����C���I�Ȃ����Â̒C�n��̂����ØA�g�̐��̍\�z�C���C���k�x���Ȃǂ̖������ʂ����B �@���Z���^�[�ł́C�����̐f�ÉȂȂǂ����f�I�ɉ^�p����7���傪����C�ɘa��Õ���́C�@���̒n��A�g�Z���^�[��n��̈�Î{�݂Ƌ��͂��C���҂��]�ސf�Ì`�Ԃւ̃X���[�Y�Ȉڍs�̎x����C�ɘa�P�A�̕��y�E�����S������B���̂��߁C���@�̐�]��t��Ō�t��ɍݑ����������C�ɘa�P�A�I�[�v���J���t�@�����X��C���Âɓ�a����Ǘ�ɑ���ݑ�n�C���X�N�J���t�@�����X�Ȃǂ��J�Â��C����Ɏ�X�̌��C��C�Ō�t�琬���ƂȂǂ��s���Ă���B �@���k�x������ł́C���ҁE�Ƒ�����̎x���Ɍg����Ă���C�d�b���k����7���C���ږʒk����3�����߁C���k���e�͎��ÂɊւ�����̂���3���C�s���E�S�̃P�A�͖�2���ɏ�����B���Ҍ����̃T�������J�݂��C�����C�e������މ@�x���C�ݑ��ÂȂǂ��e�[�}�ɂ����~�j���N�`���[��𗬉�Ȃǂ��Â��Ă���B �@�����āC����n��A�g�p�X���쐬���C���҂̐f�Ìv��C�������ʁC���Ìo�߂�����������Ƌ��L����c�[���Ƃ��ĉ^�p���J�n���Ă���B �@����ɁC���Z���^�[���́C�����������Ƃ��������̒n�������C��Î҂̐l���s���ɑΉ����邽�߁C����f�Â̒��j�ƂȂ闣���̕a�@���w�肵�C�e���r��c�V�X�e���𗘗p�������C�@��������C��B����v���t�F�b�V���i���{���v�����Ől�ވ琬��}�����肵�Ă���Ƃ����B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N1��19�� |

||||

| �I�����݂낤�u���Í����T�����v�c�V�N��w�� | ||||

| �@���{�V�N��w��i�������E����ы`(�₷�悵)���勳���j�͂Q�W���A����҂̏I�����ɂ�����݂낤�Ȃǂ̐l�H�I�����E�h�{�⋋�ɂ��āA�u���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ̌������������B �@�I������Âɑ��铯�w��̊�{�I�ȍl�����������u����\���v�̉����łɐ��荞�܂�A�����̗�����ŏ��F���ꂽ�B �@�u����\���v��2001�N�ɍ��肳�ꂽ���A���̌�̎��Ԃɑ��������̂ɂ��邽�߁A10�N�Ԃ�ɉ������ꂽ�B�ߔN�A������H�ׂ��Ȃ�����҂Ɉ݂Ɋǂ��Ȃ��ʼnh�{�𑗂�݂낤�����y�B�a��̗͉̑ȂǂɌ��ʂ��グ�锽�ʁA���Ăł͈�ʓI�łȂ��A�F�m�ǖ����̐Q�����芳�҂Ȃǂɂ��L����������A���̐��c�_�ɂȂ��Ă���B �@�����łł́A�݂낤�Ȃǂ̌o�ljh�{��l�H�ċz��̑����ɑ��錩�������߂Đ��荞�܂ꂽ�B����҂ɍőP�̈�Â�ۏႷ��ϓ_������A�u���Җ{�l�̑����Ȃ�����A��ɂ傳�����肷��\��������Ƃ��ɂ́A���Â̍����T����P�ނ��I�����v�Ƃ��A�u���҂̈ӎv����薾�m�ɂ��邽�߂ɁA���O�w�����Ȃǂ̓������������ׂ��v�Ƃ����B YOMIURI ONLINE�@2012�N1��29�� |

||||

|

�����Љ�ی���Ë��c�� �ɘa�P�A�a���A�u�]���@�\�v�̔F��Ȃ��Ă��� �`�[���ɂ��u�O�����ː��Ǝːf�×��v���V�� |

||||

| �@�����Љ�ی���Ë��c���i��F�X�c�N�E������w��w�@�@�w�����w�����ȋ����j��1��30���ɊJ�Â���A1��27���ɑ����A�u�ʉ��荀�ڂɂ��āi����2�j�v���c�_�����i�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ځj�B �@30���̑���ŁA�ł������ȋc�_���W�J���ꂽ�̂��A�ɘa�P�A�a���̎{�݊�̌��������B���݂́u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ɓv�Ƃ����v�������邪�A������폜���A��t�̐l������͂��߁A���̎{�݊�����a���ł���A�u�ɘa�P�A�a�����@���v��u�ɘa�P�A�f�É��Z�v���Z��ł���Ă��������B�ɘa�P�A�̐��i���ړI���B �@�S���{�a�@�����̐��V���r���́A�u�ɘa�P�A�a���̑ΏۂƂȂ��Ë@�ւ𑝂₷���Ƃ͂������A��O�҂̕]���͑厖�Ȃ̂ŁA���炩�̌`�Ŏc���Ȃ����v�ƒ�āB�A����������ǒ��̉Ԉ�\�q���́A�u��O�ҋ@�\�̕]������v�����c���Ăق����B���{�̈�Â��q�ϓI�ɕ]�����Ă���̂́A���̋@�\�ł���A���҂���Ë@�ւ�T�����ɖ𗧂B�]�����邱�Ƃ��ނ��됄�i���闧��ɗ��ׂ��ł����āA�i�F��́j�n�[�h������������ƌ����č폜����̂́A���҂̎��_�Ɍ����Ă���v�Əq�ׁA�v�����c���悤�������߂��B �@����A���������Z���^�[�������̉ÎR�F�����́A�u���{��Ë@�\�]���@�\������̂��Ƃ�]���ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E�A�ɘa�P�A�a���̂���ȊO�̎{�݊�Ŏ��͒S�ۂł���Ƃ����B �@���̂ق��A�l�X�Ȉӌ������������A���J�ȕی��Lj�Éے��̗�؍N�T���́A�u�ɘa�P�A�a���̎{�݊�Ɍ��炸�A��O�ҕ]���͏d�v�����A�F��a�@���Ɍ��肵�Ă��邱�Ƃ��A�ɘa�P�A�a���̐������肵�Ă���v���ɂȂ��Ă���v�Ɛ����A���ǁA�u�F��ɏ�����a�@�v�Ƃ̕\���������A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ƃ������߂ɕ�����������\���ɗ����������B �@�ɘa�P�A���͂��߁A����f�Ê֘A�́A�u�[�������߂��镪��v�A�܂�_���̈����グ���\�肳��Ă��镪��B�O���ɘa�P�A���A���̈�t��z�u����ꍇ�̓_�����A�b�v����ق��A��×p�����4�܂ɂ��āA���������̐�����14������30���Ɋɘa����Ȃǂ̉�����s���B �@����ɁA���ː����Ð��i�̂��߁A�u�O�����ː��Ǝːf�×��v��n�݁B���ː����È�s���̌���܂��A��t������f�@���Ȃ��Ă��A��t�̎w���ŊŌ�t��f�Õ��ː��Z�t�����`�[���Ŗ���ώ@���邱�Ƃŕ��ː��Ǝ˂����{����̐��ɂ��āA�_����V�݂���B �@����֘A�̎�ȉ��荀�ڂ͈ȉ��̒ʂ�B ���ɘa�P�A�̐��i �E�ɘa�P�A�a������ъɘa�P�A�f�É��Z�̎{�݊�̕ύX�i�Z��Ώۂ́A�u���ØA�g�̋��_�ƂȂ�a�@�������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�ƁA�܂��͍��c�@�l���{��Ë@�\�]���@�\�����s����Ë@�\�]�����Ă��邱�Ƃ������͂���ɏ�����a�@�ł��邱�Ɓv�Ɂj�B �E�����ɘa�P�A���i�̂��߁A�u�����u�Ɋɘa�w�����v�A�u�ɘa�P�A�f�É��Z�v�A�u�O���ɘa�P�A�Ǘ����v��V�݁B �E�u�����u�Ɋɘa�w���Ǘ����v�ɂ��āA�ɘa�P�A�̌o����L�����t���w���Ǘ����s�����ꍇ��V���ɕ]���B �E�R�f�C���i���p�j�A�W�q�h���R�f�C���i���p�j�A�t�F���^�j���i���ˍ܁j�A�t�F���^�j���i�o��z���^���܁j��4���܂̈�×p����ɂ��āA����������14������30���Ɋɘa�B�@ ������̐f�ØA�g�̏[�� �E�u����f�ØA�g���_�a�@���Z�v�́A���҂����łȂ��A�u����̋^���v�̊��҂̏Љ�̏ꍇ���Z��\�ɁB �E����f�ØA�g���_�a�@�ɂ����āA�Љ�҂����@�Ɏ��炸�A�O�����w�Ö@�������ꍇ�́u���ØA�g�Ǘ����v��V�݁B �E�u���ØA�g�v����藿�v�́A�u���@���ɍ���v�����ꍇ�ɎZ�肪�\���������A�u���@���܂��͑މ@����30���ȓ��v�ɍ��肵���ꍇ�A�u�v��̕ύX�v���s�����ꍇ�ł��Z��\�ɁB �E�u�����p����w���Ǘ����v�́A��p�����{������Ë@�ւ����łȂ��A����ȊO�̈�Ë@�ւ�2�x�ڂ̎w�������ꍇ���Z��\�ɁB �E�u���҃J�E���Z�����O���v�́A�]�@��������Ë@�ւł��Z��\�ɁB�@ ���u�O�����ː��Ǝːf�×��v�̐V�� �E�O�����ː��Ǝˎ��{�v��Ɋ�Â��A1�T�Ԃɂ����ނ�5���Ԃ̕��ː��Ǝ˂��銳�҂ɑ��A��t�̎w���ɂ��Ō�t��f�Õ��ː��Z�t���̃`�[���ɂ�閈��̊ώ@��]���B �E���ː����È�i���ː����Â̌o��5�N�ȏ�j���Ζ����Ă���A��]�̊Ō�t�Ɛf�Õ��ː��Z�t�����ꂼ��1�l�ȏ�Ζ����Ă��邱�ƂȂǂ��v���B ���������@��ÊǗ����ɂ�������ː����Â̕]�� �E�������@��ÊǗ����̕�͈͂���A���ː����Â����O�B m3.com�@2012�N1��30�� |

||||

| �傫�ȓ]�������}�������{�̐��㐧�x�@��49����{�����Êw�� | ||||

| �@���{�̐��㐧�x���傫���ς�낤�Ƃ��Ă���B�w��P�ʂ̐���F�肩��C�����I��O�ҋ@�ւɂ��F��֓]������悤�Ƃ��Ă��邽�߂��B���É��s�ŊJ���ꂽ��49����{�����Êw��̓��ʊ��V���|�W�E���u���{�̐��㐧�x�F�傫���ς��R���Z�v�g�ƐV���ȕ������v�ł́C�킪���̐��㐧�x�̕��݂ƌv�悳��Ă���V���x�̊T�v�C���×̈�̐��㐧�x�̌����ꂽ�B �@���{���㐧�]���E�F��@�\�̐��㐧�x������ψ���Ƒ�O�ҋ@�����ψ���̈ψ����߂��i��̂�����L���a�@�i�����s�j�E��c��l�@���́C�킪���̐��㐧�x�̂���܂ł̌o�܂��Љ�C�u��啪���v����u�����v�ւ̓]���̕K�v�����w�E�����B �@�킪���̐��㐧�x��1962�N�̖����w���㐧�x����n�܂�C���̌�C�����̊w����㐧�x�������B81�N�ɁC�w��Ƃ̐��㐧�x�̐�������}��ړI�Ŋw��F��㐧���c��i�w�F���j�������B86�N�ɂ͊w�F���C���{��w��C���{��t��ɂ��1��ڂ̎O�ҍ��k��J����C�X�̊w��ł͂Ȃ��C���̎O�҂ɂ���Đ����F�肷������ւ̖͍����n�܂����B �@�O�҂̍l�����̈Ⴂ���玞�Ԃ͂����������C1993�N�Ɋ�{�I�̈�f�É�13�w��̐���̎O�ҔF�肪���ӂɒB�����B�܂��C99�N�ɂ͓��{�w�p��c����C���㐧�x�̐����Ƒ�O�ғI�Ȑ��㎑�i�F��@�\�̐ݒu�����ꂽ�B �ɘa��Ð��㐧�x�@�V���x�ւ̑Ή��͊w��Ō��� �@���{�ɘa��Êw������ő���w��w�@�ɘa��Êw�̍P���ŋ����́C�u�ɘa��Ð��㐧�x�v�̌���ɂ��ĊT�������B �@���{�ɘa��Êw��̐ݗ���1996�N�B����⑼�̎�������Ȏ����̑S�o�߂ɂ����Đl�X��QOL�̌����ڎw���C�ɘa��ÂW�����邽�߂̊w�ۓI���w�p�I�����𑣐i���C���̎��H�Ƌ����ʂ��ĎЉ�ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �@�č��Տ���ᇊw��iASCO�j�ƕč����������iNCI�j���J�������ɘa�P�A�̌n���I����v���O�����iEPEC-O�j����{��ʼn����C2005�N���炱�̃v���O�����Ɋ�Â��g���[�i�[�Y���[�N�V���b�v���J�Â����B�܂��C2007�N����͂���f�ÂɌg����t��ΏۂƂ����ɘa�P�A���C���S���ŊJ�ÁB����܂łɖ�2��6,000�l����u�����Ƃ����B �@2009�N�Ɏb��w����ƌ��C�{�݂̔F����s���C2010�N����ɘa��Ð���̔F�莎�����J�n�����B���݁C�b��w�����619�l�C�F�茤�C�{�݂�445�{�݁C�ɘa��Ð����24�l�ƂȂ��Ă���B �@�ɘa��Ð���̗v���Ƃ��āC���I�m���ƋZ�p�Ɋ�Â��Տ����H�E�R���T���e�[�V���������E����w���ƁC���I�m���Ɋ�Â��Տ��������������Ă���B�܂��C���C�J���L�������ɂ́C�i1�j�Ǐ�}�l�W�����g�i2�j��ᇊw�i3�j�S���Љ�I���ʁi4�j���g����уX�^�b�t�̐S���I�P�A�i5�j�X�s���`���A���ȑ��ʁi6�j�ϗ��I���ʁi7�j�`�[�����[�N�ƃ}�l�W�����g�i8�j�����Ƌ���`�̑傫��8�̒�������B �@���݁C����p�̋��ȏ����쐬���ŁC����C����{���̂��߂̃Z�~�i�[�C����̐��U�w�K�Z�~�i�[���v�悵�Ă����\��Ƃ����B �@�V�������㐧�x�ɂ��āC�������́u�ǂ̂悤�ɑΉ����Ă������C�w��Ō������ł���v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��2�� |

||||

| �i�[�X���������u���ʑO�Ɍ�������v�g�b�v5 | ||||

| �@�����������l���Ō�̓���������A���Ȃ��͌�������ɂ��܂����B����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����B �@�l���Ō�̎����߂������҂����̊ɘa�P�A�ɐ��N�g������A�I�[�X�g�����A�� Bronnie Ware ����B�ޏ��ɂ��ƁA���̊ԍۂɐl�Ԃ͂�������l����U��Ԃ�̂������ł��B�܂��A���҂�����������ɂ͓������̂��ƂĂ������Ƃ������Ƃł����A���Ɏ����ԋ߂ɍT�����l�X�����ɂ�������̒��ő����������̃g�b�v5�͈ȉ��̂悤�ɂȂ邻���ł��B �@ 1. �u�������g�ɒ����ɐ�����Ηǂ������v �@�u���l�ɖ]�܂��悤�Ɂv�ł͂Ȃ��A�u�����炵��������Ηǂ������v�Ƃ�������BWare ����ɂ��ƁA���ꂪ�����Ƃ����������ł��B�l���̏I���ɁA�B���ł��Ȃ����������������������ƂɊ��҂����͋C�Â��̂������B�������Ă����悩�����A�Ƃ����C������������܂ܐ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɁA�l�͋������O��������悤�ł��B �@ 2. �u����ȂɈꐶ���������Ȃ��Ă��ǂ������v �@�j���̑��������̌��������Ƃ̂��ƁB�d���Ɏ��Ԃ��₵�������A�����ƉƑ��ƈꏏ�ɉ߂����Ηǂ������A�Ɗ�����̂������ł��B 3. �u�����Ǝ����̋C������\���E�C�����ĂΗǂ������v �@���Ԃł��܂�����Ă������߂Ɋ�����E���Ă������ʁA���Ȃ��s���Ȃ����݂ŏI����Ă��܂����A�Ƃ������O���Ō�ɖK���悤�ł��B �@ 4. �u�F�l�W�𑱂��Ă���Ηǂ������v �@�l���Ō�̐��T�ԂɁA�l�͗F�l�̖{���̂��肪�����ɋC�����̂������ł��B�����āA�A�����r�₦�Ă��܂������Ă̗F�B�ɑz����y����̂��Ƃ��B�����ƗF�B�Ƃ̊W���ɂ��Ă����ׂ��������A�Ƃ���������o����悤�ł��B �@ 5. �u�����������ƍK���ɂ��Ă�����悩�����v �@�u�K���͎����őI�Ԃ��́v���ƋC�Â��Ă��Ȃ��l���ƂĂ������A�� Ware ����͎w�E���܂��B���K��p�^�[���ɗ��߂Ƃ�ꂽ�l�����u���K�v�Ǝv���Ă��܂������ƁB�ω��ӎ��ɋ���u�I���v������Ă����l���ɋC�Â��A������������܂ܐ��������Ă����l�������悤�ł��B �@ �@�ȏ�A�ǂ���d���������e�ł����B�����ǂ�ŁA���Ȃ��͖�������ǂ��߂����܂����B Pouch�m�|�[�`�n 2012�N2��5�� |

||||

| �؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�� | ||||

| �@�c���k���i�L�����T���u�N�h�j�̃�������i�U�U�j�͍�N�P�����A�t������Ƃ����f�f�����B�\�E���̕a�@�ōR���Âƕ��ː����Â������A���ʂ͂Ȃ������B�Ƒ��ƘA�����r�₦�ċv�����A��l�ŋ�J���Ȃ���߂����Ă������A�����Ȃ�n�߂���N�P�O���A�m�l�̏������Ď�s���̗×{�@�Ɉڂ����B�×{�@���͒��ɍ܂�^���Ă��邪�A�������҂��Ǘ�������Ƃł͂Ȃ����߁A�ɂ݂߂���̂��e�ՂłȂ��B �@�Q�O�P�O�N�ɂ���Ŏ��S�����l�͂V���Q�O�S�U�l�B�������҂ɍł��K�v�ȃT�[�r�X�͒ɂ݂̒��߂��B�R���Â͂���قLjӖ����Ȃ��B�ɂ݂߂��Ȃ���l�������邱�Ƃ��d�v���B���Ƃ̑��k������A�ґz�E���K�ȂǂŐS���I�Ȉ�����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������T�[�r�X���ɘa��Ái�z�X�s�X�j�Ƃ����B �@�������҂̂����ɘa��Â���l�͂X���ɂ����Ȃ��B��������̂悤�ɂ�����Ƃ�����ÃT�[�r�X�����Ȃ��l�͂R�Q�D�S���ɂ̂ڂ�B�S�O�D�V���͍���l�Q��L�m�R�ނȂǂ̐H���Ö@���ֈ�Âɗ����Ă���B��������Z���^�[�����S�҂̈⑰�P�U�U�S�l���A���P�[�g�����������ʂ��B �@��������ɘa��ÃT�[�r�X�͑S���S�S�@�ցi�V�Q�T�a���j�Œ��Ă���B��������Z���^�[�z�X�s�X�ɘa��Î��Ɖۂ̃`�F�E�W�������������́u�ɘa��Ð�i���̉p���͐l���P�O�O���l������T�O�a����ۗL����v�Ƃ��u���̊��K�p����Ί؍��ł͂Q�T�O�O�a�����K�v�ƂȂ邪�A���݂͂܂��Q�X�������Ȃ��v�Ǝw�E�����B �@�\�E����a�@�̋�����i�z�E�e�\�N�j�����i���t��ᇓ��ȁj�́u�a�����s�����Ă��邤���A���݂��������Â��D�ޕ��͋C������A�e���̎��f��������v�Əq�ׂ��B�������҂̒ɂ݂̊Ǘ��ɂ͖����ɍ܂��g����B���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�ɂ��ƁA�؍������P�l������̃����q�l�g�p�ʂ͂P�D�Q�~���O�����Ő��E�U�Q�ʁB�P�ʂ̃I�[�X�g���A�͂P�T�R�D�S�~���O�������B�\�E����a�@�̋������́u�����ɍ܂͂قƂ�ǖ������҂��g�����A�g�p�ʂ����Ȃ��Ƃ����̂͊��҂����ꂾ����ɂ��ĖS���Ȃ��Ă���Ƃ������Ɓv�Ƙb�����B �@�V���K�|�[�����P�c�̂̃������c�ɂ��ƁA�؍��́u�ՏI�̎��v�͐��E�R�Q�ʂƂ����B�ی��������͍��N�A�S���S�S�J���̊ɘa��Ð��@�ւɂQ�R���E�H���i��P���V�O�O�O���~�j���x�����邱�Ƃɂ����B���F�i�A�W���j��a�@���lj����ꂽ�B���N�͈�ʕa�@���v�������Ζ������҂�ΏۂɊɘa��Â��ł���悤�f�Õ�V�_�����o���v�悾�B ��������@2012�N2��7�� |

||||

|

��14����{�A���}�Z���s�[�w�� �A���}�Z���s�[�⊿����������ÁC�ɘa��Âɍv�� |

||||

| �@����C������L�����p���C���a��\�h����ɂ͓�����Â��K�v�ƂȂ�B�����s�ŊJ���ꂽ��14����{�A���}�Z���s�[�w��i��������x�@�a�@���`�O�ȁE�ĐL�������j�̃V���|�W�E���u������Âւ̃A�v���[�`�v�i���������a��w����U�w�����E���c�����C����w��w�@���̋@�\�⊮��w�u���E�ɓ���L�����j�ł́C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�₪�҂�QOL���P�ŁC�����͂��ÂŁC����͂����u�Ɏ��Âœ�����Â�ɘa��Âɍv������ƕ��ꂽ�B �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�`�Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�`���҂�QOL�����P �`���Á`���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �`�����u�ɂƊɘa��Á`�u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �`�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�` �Z���t�P�A�Ō��N�E���e��B�� �@���{������Êw��̈����a�F�������́C�G�R��Âɂ�����A���}�Z���s�[�̖����ɂ��Č������C����̌��N�C�����C���e�͕a�C�̗\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������鎞��ɂȂ邪�C�A���}�Z���s�[�͌��N�E���e�ʂōv������Ƃ̌������������B ��t���S���犳�Ғ��S�̈�Â� �@���݁C���܂��܂Ȗʂœ����������ՓˁE�Z��������B�܂��C���E�I�Ȏ����͊��ɂ��L�����p�E�z�����������K�v�ł���C�Q�m���f�f��Đ���Â̔��B�ň�Â͎��Â̎��ォ��\�h�̎���ɓ������B�����ɑΉ������Â͕K�R�I�ɓ�����ÂɂȂ�C�ƈ����������͎w�E�����B �@���m��w�͏��w�I�C���v�w�I�ł���C���\���l�̃f�[�^���W�ߗ��_�I�Ɍ��_���o�����ƂŐf�f�E���Â��s�����C�ʓI��O�ɑ��ē������o���Ȃ��B���̂悤�Ȍl�̈�Â������ɂ͓`����w���܂ޑ���E��ֈ�ÁiCAM�j���L���ł���C���҂����邱�ƂŊ��Ғ��S�̈�Â�ڎw���̂�������Âł���B �@������Â̒�`�ɂ��ē��������́C�i1�j���Ғ��S�̈�Ái2�j�g�́E���_�i�S���j�C�Љ�i���j�C�쐫�i���j���܂߂��S�l�I��Ái3�j���Â����łȂ����a�\�h�C���N�ێ��C�����i�R����j�̂��߂̈�Á`��3�������C�u����܂ł̈�Â͈�t���S�̈�Â��������C����͊��Ғ��S�̈�Âɕς��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B �@����ɓ��������́C�����{��k�Ђł̓��C�t���C�������f����ď]���̐��m��w���s���Ȃ��Ȃ������ʁC�C���t�������܂�K�v�Ƃ��Ȃ������C�I���C���K�C�}�b�T�[�W�C�A���}�Z���s�[�Ȃǂ̃G�R��Â��𗧂��C��Ў҂�������ƕ]���B�܂������{��k�Ќ�Ɂi1�j�G�l���M�[������Ȃ��G�R��Âցi2�j���Ò��S����\�h�E���N���S�ցi3�j�����̌��N�͎����Ŏ��Z���t�P�A�ց`�ω������Ǝw�E�����B �@�Ō�ɁC���������́u����̌��N�C�����C���e�͎��a�\�h�ƃZ���t�P�A�ɂ��B������邪�C�P�Ȃ钷���łȂ��C���N�Ŕ����������łȂ���Ȃ�Ȃ��B���Ɍ��N�E���e�ʂł̓A���}�Z���s�[���傫���v�����邾�낤�v�ƒ��߂��������B �`�ɘa�P�A�ɂ�����A���}�Z���s�[�` ���҂�QOL�����P �@�a�@�⊳�Ҏ���ւ̖K��A���}�Z���s�[���s�����f�B�J���A���}�����t��Tori�i�_�ސ쌧�j��\�Ńi�[�X�Z���s�X�g�̏��V���Âݎ��́C�A���}�Z���s�[�Ɗɘa�P�A�ɂ��Ď��g�̌o������Ɍ������C�A���}�Z���s�[�͂��҂�QOL�����P�ł���Ö@��1�Əq�ׂ��B ���҂��ł����y�Ȏp����S������ �@�z�X�s�X��ɘa�P�A�a���ł͌��݁C�{�����e�B�A�̃A���}�Z���s�X�g������I�Ɏ{�p���s���Ă��邪�C��̃A���}�Z���s�X�g������{�݂͏��Ȃ��B�a�@�Ō�t���A���}�Z���s�[�̍u�K��ŕ����C���҂Ɏ{�p���Ă���{�݂������Ă��邪�C�A���}�I�C���w���̖��Ȃǂł��܂蕁�y���Ă��Ȃ��B �@�����̌���܂��ď��V���́C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�̗v�_�Ƃ��āi1�j����������ɂȂ����Ƃ��ɉ������Ăق��������l����i2�j���҂ƉƑ��̘b���悭�����i3�j���҂̒ɂ݂������ł��������悤�Ƃ����C���������i4�j�S�����߂ċC�����悳��^����{�p������i5�j�S�g�̃����b�N�X�ƏǏ�ɘa�ɓ����`�Ȃǂ��������B�܂��C�ɘa�P�A�ł̃A���}�g���[�g�����g�ł́C���҂��ł����y�ȑ̈ʂŎ{�p���邱�Ƃ��d�v�ł���C���̎p�����{���Ɋy���ǂ������m�F����K�v������Ƃ����B �@�A���}�g���[�g�����g�̌��ʂɂ́i1�j�����̎{�p�Ƒ��̃}�b�T�[�W�ɂ�镠���̉��P�i2�j�ア���܂ƕ����̎{�p�ɂ��֔�̉����i3�j�A���}�}�b�T�[�W�ɂ�鍂�x�����ѓ��퐶������iADL�j�̉��P�@�Ȃǂ�����B �@�ɘa�P�A�Ƃ��ẴA���}�g���[�g�����g���s���ۂ̊�{�p���Ƃ��ẮC�i1�j�{�p�҂̐��_�I����i2�j���҂̓����⌾����ǂݎ��C�S�����߂��{�p���s���i3�j���̐l�炵���������̂���`��������p���i4�j�Ƒ��̘b���X�����C���̋C�����𗝉�����p���i5�j�l���̏I���ɂ������Ӗ��������C�Â��Ȃ炸���邳�ƃ��[���A��Y��Ȃ��i6�j�`�[����ÂŃT�|�[�g����@�Ȃǂ��K�v�ł���B �@�Ō�ɓ����́C�A���}�Z���s�[�́C2002�N�ɐ��E�ی��@�ցiWHO�j���甭�\���ꂽ�ɘa�P�A�̒�`�ł���uQOL�����P���悤�Ƃ���A�v���[�`�v��1�ɂȂ���ƌ��B �`���Á` ���m��w�{�����̓�����Êm�����}�� �@���L���a�@�i�����s�j������Z���^�[���Ȃ̐��율�Õv�����́C���@�Ɋ����T�|�[�g�O�����J�݂��C�����̐i�s���҂ɒ��N�������Â��s���Ă����B�������́u����20�N�ȓ��ɁC����ɑ��鐼�m��w�Ɗ����ɂ�铝����Â��m�����邱�Ƃ��C�킪���̂����ÂɂƂ��ĕK�{�v�Ƌ��������B �u����v���P�ɗL���ȕ�� �@����͑S�g�����ł��邽�߁C�S�g�S�̂��ł��銿�����𗧂B���암����2006�N�t�ɊJ�݂��������T�|�[�g�O���̖ړI�́C������ɂ�邪�҂́i1�j���Ǐ�̊ɘa�i2�j���C��QOL����i3�j����p�y���ɂ��v��ʂ�̂��Â̐��s�i4�j�������ʂƍR��ᇌ��ʁ`�Ȃǂ̌����ł������B �@�������́C�i�s���҂��悷���{�a�Ԃ��u����v�ƌĂ�ł���B���҂́C���̂ɂ���ɂɉ����C���Âɂ�镛��p����ǁC����ɖƉu�זE������o�����T�C�g�J�C���̉e���ɂ���āC�C�́E�̗͂��ቺ�����C���Ȃ��B �@����ɗL���Ȋ�����́u��܁v�ł���C�⒆�v�C���C�\�S��ⓒ�C�l�Q�{�h���̎O���܂����҂̏�ԁi�j�ɉ����Ďg��������B�܂��C�قڑS��ɑ������s�����P����u�삨���܁v��C�����̐����G�l���M�[��~����u�t�v��₤�u��t�܁v�����p�����B�O�҂ɂ͌j�}䨗�ہC��҂ɂ͋��Ԑt�C�ۂȂǂ�����B �@�������͂���܂łɁC���ː��畆���ɑ��鎇�_�p�C�咰����̓]�ڗ�̏p��̕s�S�ɑ���u䟂����䓒�{�ܗ�U�v�C�����_�o��Q�ɑ����t�܁C������̃z�������Ö@�ɂ��z�b�g�t���b�V���ɑ���u�ČӍ܁{�삨���܁v�C���x�i�s����ւ̍R�����Ɗ�����̕��p�Ȃǂ����������Ǘ���o�������B �@�Ō�ɁC�u���҂����Â����t�́C���҂Ɋɘa�P�A�����߂邾���łȂ��C����̂��ÂɊ���������C����ɑ���V���ȓ�����w�����܂��v�ƌ��_�����B �`�����u�ɂƊɘa��Á` �u�ɑ��݉��ł͖���ւ̐��_�ˑ����}�� �@����ȑ�w��i�Ő��w�����̗�ؕ����́C�����u�ɂ̃��J�j�Y���Ɗɘa��Âɂ��čl�@�B�u�킪���ł͖����ɖ�i����j�ɑ������E�Ό����������C�u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ��͋N���炸�C�֔�C���S�E�q�f�C���C���\���Ώ��\�v�Ƃ����B ����g�p�ʂ͊؍������Ⴂ �@WHO�͊ɘa�P�A���u������ړI�Ƃ������Âɔ������Ȃ��Ȃ��������������҂ɑ��čs����ϋɓI�őS�l�I�ȃP�A�v�Ƃ��Ă���B �@�܂��C���R��̕��ނł͂����u�ɂ����̌�������i1�j���̂��������u�Ɂi2�j���ÂɊ֘A�����u�Ɂi3�j�S�g����Ɋ֘A�����u�Ɂi��ጁC�֔�Ȃǁj�i4�j���̂ɂ����Âɂ��W���Ȃ��u�Ɂi�ؓ��ɂȂǁj�`��4�ɕ����Ă���B �@WHO�̂����u�Ɏ��Â̍l�����ł́C��i�A�X�s�����Ȃǁj�C�㖃��i�R�f�C���Ȃǁj�C������i�����q�l�Ȃǁj��ɂ݂̋����ɉ�����3�i�K�Ɏg�������iWHO�O�i�K���Ƀ��_�[�j�C�u�ɂ̕]���ɂ���Ă͓�������̖���g�p���������Ă��邪�C�킪���ł͖���ɑ��������������C�Ɨ�؋����͏q�ׂ��B�܂��C�e���̖���g�p�ʂ�����ƁC���{�͊؍������Ⴍ�C�����͉p�����x�̎g�p�ʂ�ڈ��ɂ��ׂ��Ǝw�E�����B �@��������͉��ǐ�����ѐ_�o��Q���u�Ƀ��f����p���Ė���̐��_�ˑ����������������ʁC������̏ꍇ���u�ɑ��݉��ł͐��_�ˑ����}�����ꂽ�B����ɁC�����ł̌����Ń����q�l�̒��ɗp�ʂ�1�Ƃ����ꍇ�C������Ⴂ�p�ʂł����S�E�q�f�C�֔�͋N���邪�C���C��2.6�{�C�ċz�}����10.4�{�ȏ�̗p�ʂłȂ��ƋN����Ȃ������B�u�����3�啛��p�֔̕�C���S�E�q�f�C���C�̂����֔�ɂ͉��܂�p���C���S�E�q�f��1�C2�T�Ԃőϐ����ł���B�܂��C���C�͑��������ɑϐ����ł���̂ŗp�ʒ��߂ɂ��C�قƂ�ǂ͏����v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��16�� |

||||

|

��73����{�Տ��O�Ȋw�� �O�Ȃ̓w�͂ŏI�����̍ݑ��Â��\�� |

||||

| �@�ݑ�ōŊ����}�������Ƃ�����]�����l�͑������C���ۂɂ͂��܂��܂ȗv���̂��߂ɕa�@�ʼn߂�����������Ȃ��P�[�X�����₽�Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��73����{�Տ��O�Ȋw��i���������ȑ�w�O�Ȋw��O�u���E�ؒB�Ǝ�C�����j�̃��[�N�V���b�v�u�����܂ŏo����I�����̍ݑ��Áv�k�i��������q��ȑ�w������ÃZ���^�[�E��J�T�ە��@���i������O�ȋ����j�C������ȑ�w����ÃZ���^�[�ɘa��ÉȁE���R���l�����l�ł́C��������݂����d��ȂǁC�]���͍ݑ�ւ̈ڍs���s�\�ƍl�����Ă����ǗႪ�C�O�Ȉ�̎��g�݂ɂ���ĉ\�ƂȂ�P�[�X�����X�ƏЉ��C�I�����ɂ�����ݑ�×{�ɐV���ȉ\���������ꂽ�B �ɘa���Âւ̐ϋɓI����Œ��ǂł��ݑ�� �����h�ߔZ�k�V�X�e���ł����������� �����̒����ōݑ�ւ̈ڍs���X���[�Y�� �ɘa���Âւ̐ϋɓI����Œ��ǂł��ݑ�� �@�݂���̕����d��͏I�����ɒ��ǂɔ����o���ێ�s�\��q�f�Ȃǂ̏Ǐ�������N�����C�ݑ�×{�̍ő�̏�Q�ƂȂ�B�����w������E���B�E�ڐA�Đ��O�Ȃ̖؉��~���́C���Ȃ݂̈����d���̂������ǂǂ��C�ɘa���Âōݑ�x�����s����28��ɂ��ĕB�u�a�Ԃɉ������ɘa���ÂɐϋɓI�ɉ�����邱�Ƃň�ʓI�ɓ��@���K�v�Ƃ�����Ԃł��ݑ�ւ̈ڍs�͉\�v�Əq�ׂ��B �e�펡�Â�g�ݍ��킹 �@�����d��̏I�����ɂ͒��ǁC���t�ǁC���t�ȂǑ��l�ȍ����ǂ��������C�\��̒ቺ��I������QOL�ቺ�ɂȂ��邽�߁C���Ȃł͐ϋɓI�Ȋɘa���ÂɎ��g�݁C�ݑ�Â��x�����Ă����B�����Ŗ؉����́C���Ȃɂ�����ɘa���Ó��e�Ȃǂ����������B �@�Ώۂ�2008�`11�N6���ɓ��ȂŌo�������݂����d��58��̂����C���ǂǂ��C�ɘa���Âɂ��ݑ�x�����s����28��B �@���̌��ʁC�ݑ�S�Ö��h�{��25��i89���j�ɁC�ݑ�I�N�g���I�`�h�����牺����8��i29���j�Ɏ{�s�B�����́C�g�ь^�f�B�X�|�[�U�u�������|���v�i7���ԗp�j���ݑ�ł������\�ƂȂ������ƂŁC���������ɔ���������Ǐ�̉��P�ɖ𗧂����B�o�ljh�{�`���[�u�ɂ�钰�nj�����4��i14���j�Ɏ{�s�B����́C8Fr�o���h�{�p�`���[�u�̎g�p�ň�a�����y�����ꂽ���Ƃ���C�����h���i�[�W�p�b�N�ɂȂ����ƂŁC�p��̚q�f���������Ǘ�ł��ݑ�Ǘ����\�ƂȂ����B�����ǃX�e���g��5��i��������1��C����������4��j�Ɏ{�s�B���t�ǂɑ���A�ǃX�e���g�͎����ɂ��ő嗯�u���Ԃ�12�J���ƒ����C�����p�x�����Ȃ��S���^�����A�ǃX�e���g���g�p�����B�ɘa��p��8��i29���j�ŁC����͏����l�H���4��C�o�C�p�X��p3��C�o�C�p�X��p�{�����l�H���1��B�o��o�̒_���h���i�[�W�iPTBD�j��1��i4���j�B �@�ɘa���Â̑�����1���33���C2���30���C3���26���ŁC4��ނ�g�ݍ��킹�����11���������B���ǏǏ�̏o������̍ݑ���Ó����͒����l42���ԁi5�`645���ԁj�C�ݑ�×��͒����l42���i4�`76���j�������B �@�����̌��ʂɂ��āC�����́u�݂����d��Ǘ�̏I�����ł��C�a�Ԃɉ������ɘa���Âɂ��ϋɓI�ɉ�����邱�ƂŁC���ǂȂLj�ʓI�ɓ��@���Â��K�v�Ƃ�����Ԃł��C�ݑ��Âւ̈ڍs�͉\�ŁCQOL�̉��P�Ɋ�^����v�Əq�ׂ��B �����h�ߔZ�k�V�X�e���ł����������� �@�������͋��x�̕����c������ċz��������N�����C�ݑ�ւ̈ڍs��R����Â̌p��������ɂȂ邱�Ƃ������B��Ö@�l�Вc�����v���a�@�������ÃZ���^�[�i�����s�j�̏���\�S�Z���^�[���́C��ʂ̂������ɂ��Ή��\�ȉ��nj^�̕����h�ߔZ�k�V�X�e���iKM-CART�j���l�āC125��Ɏ{�s�������ʁC���҂̏Ǐ���P�ɗL���ŁC�ݑ�҂ɂ����S�Ɏ{�s�\�ł��邱�Ƃ�����B ��������S���t���\ �@�����h�ߔZ�k�ĐÒ��@�iCART�j�́C�������������ɁC�����h�ߊ�ŕ������̂���זE�Ȃǂ��������C����ɕ����Z�k��ŕ�����Z�k�C�A���u�~���Ȃǂ̒`��������������āC���҂ɐÒ�������́B�v���ɏǏɘa�����ق��C�K�v�Ȓ`�����ێ��ł��郁���b�g������B1981�N�ɕی��K�p����C30�N�ȏオ�o�߂��邪�C��H�C���삪���G�ŁC�זE�����̑����������͑����̖��ǂɂ���h�߂ł��Ȃ��Ȃǂ̌��_�ɂ��قƂ�Ǖ��y���Ă��Ȃ������B �@�����ŏ���Z���^�[����́C��ʓI�ȗA�t�|���v�Ƌz���킪���p�\�ŁC���삪�ȒP��KM-CART���l�āC2008�N6���ɓ����\�����s�����B �@2009�N2���`11�N3���ɂ�����125���KM-CART���{�s�������ʁC�̎敠����1���蕽��5.9L�C�Z�k�t�͕���0.8L�C���v���Ԃ͕���52���C����2.9��C�����܂ޏ������x��1L������8.8���B����p�͌y�x�̔��M�݂̂������B �k�Ǘ�1�l60�Α�j���C�X����̊̓]�ځF�����c�����ɂ��o���ێ悪�s�\�ƂȂ������߁C�ɘa�P�A�a���ւ̓]�@�����߂��C���Z���^�[����f�BKM-CART�ł�����14.9L���̎悵���Ƃ���C��������o���ێ�C�R�����̓������\�ƂȂ�ݑ�ֈڍs�C�ꎞ���E���ʂ������B �k�Ǘ�2�l60�Α㏗���C������F17��̃h���i�[�W�ł�������j����ɑS�g��Ԃ��������C���Z���^�[����f�B����8.6L���̎���KM-CART���{�s�����Ƃ���C�����ɑމ@���C3����ɂ͗F�l�ƃS���t�ɏo��������قǂɉ����B �@�Ȃ��C�ݑ�҂�KM-CART���{�s����ꍇ�́C�ߑO�Ɋ��ґ�ŕ������h�h���i�[�W���s���C���Ɉ�Ë@�ւō̎悵���������h�ߔZ�k�C�ߌ�Ɋ��ґ���h�ߔZ�k�t��_�H����B��̗�Ƃ��āC�ݑ�KM-CART���{�s���C�����c�����Ɖ����̕���y������C�S���Ȃ钼�O�܂ŎU�����ł����Ǘ�C���J���ɂ킽�镠���c��������������Ί炪�߂�C���炩�ɉi���ł����ǗႪ�����ꂽ�B �@���Z���^�[���́uKM-CART�͌y�x�̔��M�ȊO�ɕ���p���Ȃ��C�z���Ԃɒ��ӂ���Ζ������ҁC�ݑ�҂ł����S�Ɏ{�s���\�B�������ɑ��ẮCKM-CART�ŐϋɓI�ȏǏ�ɘa��}��ׂ��v�Əq�ׂ��B �����̒����ōݑ�ւ̈ڍs���X���[�Y�� �@�������q��ȑ�w������ÃZ���^�[������O�Ȃ̕���h�ꎁ�́C����I�����ɂ�����n��A�g�̎��g�݂ɂ��ĕB�����ɍݑ�×{���������ʁC�ݑ�S���͑S�����ς�12.4����啝�ɏ���42.2���ɏ�������Ƃ𖾂炩�ɂ����B �ݑ�S��42.2�� �@���Z���^�[��2006�N12����355���̋}�����a�@�Ƃ��ĊJ�@�B�ɘa�P�A�a������ː����Î{�݂��Ȃ��C�ڕW���ύ݉@�������Z�����ߒ������@������Ȃǂ̏���C�n��A�g�̊��p���s���ƂȂ��Ă���B �@���䎁�́C���Ȃɂ�����n��A�g�����p��������I������Â̌���Ɩ��_�ɂ��ĕ����B�Ώۂ́C2009�N8���`11�N10���̓��Ȏ��S�Ǘ�64��i�j��42��C����22��C���ϔN��69.0�}11.1�j�B�����̓���͑咰����31��C�݂���28��C�H������2��C�̂���C�_�X����C��������e1��B �@�Ȃ��C���Ȃł́i1�j�\���ȕa��������\�Ȍ���{�l�ɍs���i2�j������������a�i�s�����ۂ̗×{�̏�C�݂Ƃ�̏�ɂ��Ă̏������`��2�_����j�Ƃ��Ă���B���̂��ߍ��m�́C�{�l�ƉƑ����Ȃɂ��S���m41��i64���j���ł������C�{�l�ɂ͕a���݂̂ōׂ����_�͍��m���Ȃ����߉Ƒ��ƕʁX�ɐ��������������m��22��i34���j�ŁC�m��1��i2���j�݂̂������B �@64��݂̂Ƃ�̏�͍ݑ27��i42.2���j�ƍł������C2009�N�̍ݑ�S���̑S������12.4����傫���������B2�Ԗڈȍ~�͓��@18��i28���j�C�A�g�a�@16��i25���j�C���@�ɘa�P�A�a��3��i4.7���j�B �@�ݑ�S��̍ݑ���o�߂�����ƁC�O���ʉ@���ɍݑ�×{�������̂�22��i81.5���j�C���@����5��i18.5���j�ŁC�����ɍݑ�����J�n���������ݑ���������₷���X���ɂ������B���@���S��ɂ́C�a��̐i�s�������C�Ǐ�ɘa������C��N�ҁC�I�s�I�C�h�n���ɖ��ʓ��^�C���̎�e������Ȃǂ̓���������ꂽ�B �@����̉ۑ�Ƃ��āC�����́u���S���čݑ�×{���s���ɂ́C���@���K�v�ɂȂ����Ƃ��̂��߂�5�`10���ł��ɘa�P�A�ɓ��������a���̊m�ۂ��K�v�B�n��A�g�V�X�e���̍\�z���i�߂Ă��������B�ݑ�ɒ�R�������l�������̂ŁC�ݑ�ɘa�P�A��n��Z���ɐZ�������邱�Ƃ��K�v�v�Əq�ׂ��B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N2��23�� |

||||

|

�I����Á\��t�ƈ�ʐl�͂Ȃ��I�����قȂ�̂� �P���E�}�[���C |

||||

| �@���N���O�A���h���W�߂鐮�`�O�Ȉ�ł���A���̃����^�[�ł�����`���[���[�́A�݂Ɂu��v���������B�S�Ăōł��ǂ��O�Ȉ��1�l�́A������������K���Ɛf�f�����B���̊O�Ȉ�́A���҂̐����̎��͒ቺ������̂́A5�N��������3�{�\�\5������15���Ɂ\�\�Ɉ����グ�����p����|���Ă����B �ڂ������̂́A��t���鎡�Â̑����ł͂Ȃ��A���Ȃ��� �@�������A68�̃`���[���[�́A��p�ɂ͌����������Ȃ������B�����A�ނ͋A��A�f�Â���߁A�a�@�ɂ͓�x�Ƒ��ݓ���Ȃ������B�Ƒ��Ǝ��Ԃ��߂������ƂɏW�������̂ł���B���J����A�ނ͉ƂŖS���Ȃ����B�ނ́A���w�Ö@�����ː����Â��O�Ȏ�p���Ȃ������B���f�B�P�A�i�č���Ҍ�����Õی����x�j�͔ނ̎��Ô�ɂقƂ�ǎg���Ȃ������B �@���������͂Ȃ����Ƃł͂��邪�A��҂����ʁB�����ł̔ނ�̓����́A�唼�̃A�����J�l���A�����ɑ����̎��Â��Ă��邩�ł͂Ȃ��A�����Ɂu���Ȃ����v�ł���B��҂́A�a�C�̐i�s�ɂ��Đ��m�ɗ������Ă���A�ǂ�ȑI����������̂���m��A�����Ǝv�����Â͂ǂ�Ȃ��̂ł������Ă�����B�������A�ǂ��炩�Ƃ����A��҂̍Ŋ��͐Â��ʼn��₩���B �@��҂��A��ʂ̐l�������Ɏ������Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�ނ�́A�ߑ��Â̌��E�ɂ��ĉƑ��Ə��������b���Ă���B���̎���������A��|����Ȏ��Â͂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��m�F�������̂��B���Ƃ��Δނ�́A�����Ŋ��Ƃ������ɁA�S�x�h���~�}�i�b�o�q�j���{����A�N���ɘ]����܂�ꂽ���͂Ȃ��i�b�o�q�̐��������u�Ř]�����܂�邱�Ƃ͏\���ɂ���j�B �@��t���I�����̌��f�ʼn���]�ނ��ɂ��āA�W���[�t�E�i�E�K������́A2003�N�ɘ_���ɂ܂Ƃ߂��B�����ΏۂƂȂ�����t765�l�̂����A64�����A�������ċN�s�\�ƂȂ����ꍇ�A�~���̍ۂɎ��ׂ��[�u�Ǝ��Ȃ��[�u����̓I�Ɏw�����Ă����B��ʐl�̏ꍇ�A���������w�����s���l�̊����͂킸��20�����B�i���z���̒ʂ�A����̈�҂̕�����N�̈�҂������������u��茈�߁v������X���ɂ���B����́A�|�[���E���X�^�[����̒����Ɏ�����Ă���B�j �@��҂Ɗ��҂̌��f�ɂ́A�Ȃ����̂悤�ȑ傫�ȃM���b�v�����݂���̂��B������l���邤���ŁA�b�o�q�̃P�[�X�͎Q�l�ɂȂ�B�X�[�U���E�f�B�[������́A�e���r�ԑg�ŕ`����Ă���b�o�q�ɂ��Ē������s�����B����ɂ��ƁA�e���r�ł͂b�o�q�̌�����75�����������A67���̊��҂��A��ł����B�������A�����̐��E�ł́A2010�N�̒����ɂ��ƁA9��5000���ȏ�̂b�o�q�̂����A1�J���ȏ㐶���������҂�8���ɉ߂��Ȃ������B���̂����A�قڕ��ʂ̐����𑗂邱�Ƃ̂ł������҂͂킸��3���������B �@�̂̂悤�ɁA��҂��M����ɏ]���A���Â��s��������Ƃ͈قȂ�A���͊��҂̑I������{���B��t�́A���҂̈ӎu���ł��邩���葸�d���悤�Ƃ���B���A���҂Ɂu���Ȃ��Ȃ�ǂ����܂����v�ƕ������ƁA��t�͓�����̂�����Ă��܂����Ƃ��悭����B��X�́A��҂Ɉӌ������v�������Ȃ��B �@���̌��ʁA�ނȂ����u�~���v���Â���l�������A60�N�O��������ŖS���Ȃ�l���������B�Ō�w�̃J�����E�P�[�������́A�uMoving Toward Peace: An Analysis of the Concept of a Good Death�i���炬�ւ̓����F�ǂ����Ƃ����T�O�̕��́j�v�Ƃ����_���̂Ȃ��ŁA���������Ƃ������̂̏����������������A�Ȃ��ł��u�₷�炩�v�Łu�}�����ꂽ���́v�ł���A�u�I�����}�����Ɗ����v�A�u���̐l�X��Ƒ����P�A�Ɋւ���Ă���v���Ƃ��d�v���Ǝw�E�����B����̕a�@�́A���������_���قƂ�ǖ������Ă��Ȃ��B �@���҂́A�I����Âɂ��ď����L�����Ƃɂ��A�u�ǂ����ʂ��v�ɂ��āA�͂邩�ɑ������R���g���[�����邱�Ƃ��\���B�唼�̐l�X�́A�ŋ����瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ͂킩���Ă��邪�A���͐ŋ����������Ɛh���B�A�����J�l�̈��|�I���������̓K�ȁu��茈�߁v���ł��Ȃ��ł���B �@�����A�����Ƃ�������Ȃ��B���N�O�A60�̎��̔N��̏]�Z�ł���g�[�`�i�ނ́A�����d���̌��������ɉƂŐ��܂ꂽ�j������ɏP��ꂽ�B���ǁA����͔x����ɂ����̂ŁA�����]�ɓ]�ڂ��Ă��邱�Ƃ����������B�T3�`5��A���w�Ö@�̂��߂̒ʉ@�ȂǁA�ϋɓI�Ȏ��Â��s���āA�]����4�J���Ƃ������Ƃ������B �@�g�[�`�͈�҂ł͂Ȃ��B�������A�ނ́A�P�ɐ����钷���ł͂Ȃ��A�����̎������߂Ă����B�ŏI�I�ɁA�ނ͎��Â����ۂ��A�]�̎���}������p���邱�Ƃɂ����B�����Ĕނ͎��̂Ƃ���Ɉ����z���Ă����B �@���̌�8�J���ԁA����܂ł̐��\�N�ł͂Ȃ������Ǝv�����炢�A�y�������Ԃ��ꏏ�ɉ߂������B�ނɂƂ��Ă͏��߂Ẵf�B�Y�j�[�����h�ɍs�����B�Ƃł������Ɖ߂������B�g�[�`�̓X�|�[�c�D���������̂ŁA�X�|�[�c�ԑg���ςĎ��̎藿����H�ׂ�̂���D���������B�ނ́A�������ɂ݂��Ȃ��A�͂�Ƃ��Ă����B �@������A�ނ͖ڂ��o�܂��Ȃ������B3���ԁA����Ԃ������A�����ĖS���Ȃ����B����8�J���Ԃ̔ނ̈�Ô�́A���p���Ă���1��ނ̖��ŁA20�h�����x�������B �@�����g�ɂ��Č����A�厡�オ���̑I�������L�^���Ă���B�������邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃ������B�����̈�t�ɂƂ��Ă��������낤�B��|����Ȏ��Â͂Ȃ��B�₷�炩�ɉi������B���̃����^�[�A�`���[���[��]�Z�̃g�[�`�̂悤�ɁB�܂��A�������̎��̈�Ғ��Ԃ̂悤�ɁB �i�M�҂̃P���E�}�[���C��t�́A��J���t�H���j�A��w�̉ƒ��w�̌��Տ��y�����B���̋L���́A�E�F�u�T�C�g�̃\�J���E�p�u���b�N�E�X�N�G�A�ɔ��\���ꂽ���̂�ҏW�����j �E�H�[���X�g���[�g�W���[�i�����{�Ł@2012�N2��27�� |

||||

|

��30����{�F�m�NJw�� �p�[�L���\���a���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ |

||||

| �@�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j���\�Ƃ���ϐ����F�m�ǂł́C�I�����ɚ�����Q�₱��ɋN������뚋���x�����d�v�Ȗ��ƂȂ�B�Q�n��w�ی��w�����ȃ��n�r���e�[�V�����w�u���̎R�����ۋ����́C�I�����ł��o���ێ�ł�����Ԃ��ł��邾���������߂ɁC�Ö@�Ś����@�\�����߂���@�������B�p�[�L���\���a�iPD�j���Ö�EACE�j�Q��Ś����@�\������ł���ƕ����B �I�����̌o�ljh�{����� �@�F�m�ǂ̏I�����ɁC�o��I�������I��ᑑ��ݏp�iPEG�j�Ȃǂ̌o�ljh�{�ւ̈ڍs���ł��邾��������邽�߂ɂ́C�뚋�̗\�h�ƐH�~�̑��i��}��K�v������B�R�������́C�I�����̔F�m�NJ��҂ɁC�����@�\�ɐ[���֗^����_�o�`�B�����T�u�X�^���XP�iSP�j�𑝂₷���ʂ̂����܂�p���āC���̗L�������������B �@��̓I�ɂ́C���ǂ���10�N�ȏ�o�߂����F�m�ǏI�����Ŕ���E�\��Ȃ��Ȃ�C�H�������̒��ɂ��ߍ��ށC�ނ���Ȃǂ̖�20��ɑ��C�i1�jSP�̕�������߂�A�}���^�W���i�`150mg�j��L-DOPA���܁i�`300mg�j�i2�jSP�̕�����h��ACE�j�Q��i3�j�O����������ňݔr�o���i�E�H�~���i��p�������Z�N�q���`��K�X�g�ݍ��킹�ē��^�����Ƃ���C�����ȏ�Ś����@�\�����サ�Ăނ����݂��������������łȂ��C�Ί��\��߂�C1�`2����x�̔���ȂǁC��⌾��ʂł̉��P���ʂ�����ꂽ�Ƃ����B �@�������́u�I�����̈��ՂȌo�ljh�{�ڍs�͗\�h���ׂ��ł���B�����@�\�����������܂����łȂ��C�������n�r���e�[�V������D�����\�t�g�H�C�~�L�T�[�H�ȂǐH�ׂ₷���`�Œ��邱�Ƃ�����v�Ƌ��������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |

||||

|

��56����{���n���V�����w�� �V������Á@�����ɍőP�̗��v�ƂȂ�I���� |

||||

| �@�V������Âł́C�����őP�̗��v�ƂȂ�̂��������ɑ�����͂��ӎv���肷�邱�ƂɂȂ�C�ϗ��I�C�@�I�C�Љ�I�Ȗ��ɒ��ʂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����s�ŊJ���ꂽ��56����{���n���V�����w��i����������q��ȑ�w��q������ÃZ���^�[�E��c�������j�̃��[�N�V���b�v�u�V�����̐��̑�َҁv�i����������c��w��[�Ȋw�E���N��×Z�������@�\�E�͌����l�����@�y�����E��C�������C���É��s����w��w�@�V�����E������w����E������q���j�ł́C�Ƒ��x�����s������̎厡��C�����̉Ƒ��C�㎖�@���̌����҂ȂǑ����ʂ���̔��\���s��ꂽ�B ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� ��Ñ��Ɗ��ҁE�Ƒ��̋����ӎv����� �@��q��������q�ی��Z���^�[����a�@�i�����s�j�V�����Ȃ̉�����F�����́C�V������Âɂ�����ӎv����݂̍���ɂ��ču���B�u��Ì���ł͈ˑR�Ƃ��Ĉ�t���犳�҂ւ̈���I�ȃR�~���j�P�[�V�������s���Ă��邪�C�{���ɕK�v�Ȃ̂͑��݃R�~���j�P�[�V�����B�K�C�h���C����}�j���A���ň��ՂɌ��肪�}����邱�Ƃ��Ȃ��悤�C�\���Șb�������Ɋ�Â������ӎv������s�����Ƃ��d�v�v�Ƒi�����B ���݃R�~���j�P�[�V�������d�v �@���������͂܂��C�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�ɂ��āi1�j��Ñ�����̓K�ȏ��̊J���i2�j���̊��҂ɂ�闝���i3�j���҂̎��Ȍ���\�͂̊m�F�i4�j���҂�������s���ۂ̎��R�ӎu�E�������̑��d�i5�j���҂̓��Ӂ`�̗��ꂪ�K�v�ł���Ɛ����B�u�C���t�H�[���h�E�R���Z���g���g���h�Ƃ���������������Ⴂ��t�⌤�C�オ�������C�{���̈Ӗ����\���ɗ������Ă��Ȃ����Ƃ�������B�R�~���j�P�[�V�����\�͂��s�\���Ȉ�ÃX�^�b�t�ƁC�͂�����ӎv�\�����ł��Ȃ����҂Ƃ̊ԂŁC�V���ȁg���C����Áh���o�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɩ���N�B����Ɂu����������₷���`���邾���łȂ��C��t�Ɗ��҂��������L���C���ݗ�����}�邱�Ƃ��s���v�Əq�ׂ��B �@�܂��C2004�N3���Ɍ����J���Ȑ����Èϑ������ǂ����\�����u�d�ĂȎ��������V�����̈�Â��߂���b�������̃K�C�h���C���v�Ɋւ��āC�u���E��̎Q����O�ʂɑł��o�����_������I�B�ӎv����̌��_�����v���Z�X�����L���邱�ƂɈӋ`�����邱�Ƃ���������Ă���v�Əq�ׂ��B �@����Ɉ�ÃX�^�b�t�Ɗ��҂����L������̒��ɂ́C��������Ï���łȂ��C��Ã~�X�Ȃǐf�Ó��e�ɂ�����鎖����s���̈����j���[�X�C�l���ς�������܂܂�邱�Ƃ��w�E�B�u�o�����̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����̋��L�����ݗ����݁C��Õs�M�������傭����C�l��l�Ƃ��Ĉ��������Ȉ�Â���������B�K�C�h���C����}�j���A���ɗ�����ՂȈӎv������}���̂ł͂Ȃ��C����ł̘b���������x������Â��肪�d�v�v�Ƃ̌������������B �Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s�� �@���É��s����w��w�@�V�����E������w����̈ɓ��F�ꎁ�́C�d�ĂȎ����̑�\�I�ȑ��݂ł���18�g���\�~�[�ɂ��āC�ŋ�10�N�Ԃ̓��@�V�����W�����Î��iNICU�j�ł̌o���ƁC�`�[����Âł̊ɘa��Â̎��H����u�\��s�ǂȎ����ł͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���v�Əq�ׂ��B 18�g���\�~�[�Ŋɘa��Â�I�� �@�ɓ����́C18�g���\�~�[�̗\��ׂ邽�߁C2001�N1���`10�N12����10�N�Ԃɓ��@NICU�ɓ��@����18�g���\�~�[19��i�j��8��C����11��j��ΏۂɌ�����I�ɗՏ��o�߂����������B�Ώۂ̊T�v�́C���ύݑُT��36.2�T�C���Ϗo���̏d1,615.4g�C�鉤�؊J��68.4���C�@�O�o��36.8���C�o������̌��N�x������Apgar�X�R�A�̒����l��1��3�_�C5��6�_�B��p�{�s��6��B��������1�J��80���C6�J��20���C1�N10���B�����މ@����32���ł������B �@����ɓ����́C�ɘa��Â�I������18�g���\�~�[�ɑ��ē��@NICU�����g�`�[����Â̎��H�������B �@�Ǘ�͍ݑ�37�T�ŏo���̏����B29�T�ŗr���ߑ����w�E����C33�T�œ��@�Y�Ȃ��Љ�ꂽ�B�r���זE���F�̌�����18�g���\�~�[�Ɛf�f�C���e�C�c��C�V�����Ȉ�t�C�Y�Ȉ�t�Ƃ̘b�������̌��ʁC�u�O�ȓI�Ȏ��Â͖]�܂Ȃ������ȓI���Â̔͂��イ�Ŏ��Â���]����v�Ƃ̈ӌ��Ɋ�Â�37�T�Ōo�T���ʎ��R���ɂďo���B�o������ɕ�e�ɕ����ꂽ��C�C�Ǔ��}�ǂ���NICU�֓����C�ċz�Ǘ����J�n�����B�x�������C����79�Ŏ��S����܂ŁC��e�͂قږ����ʉ�ɖK��C�l�H�ċz�Ǘ����ŕ������⟔�����s�����B�ċz��Q���i�s���C�x�����������Č�������Ԃ̎����C�`�[���Řb�������C�a�@����뉀�ւ̎U�����āB�O���ɂ̓X�^�b�t�ƈꏏ�ɂĂ�Ă�V��������āC���V�̉��C��t�C�Ō�t���������ď��߂Ẳ��O�ւ̎U�������������B�Ƒ��͏I�n�Ί�Ŏʐ^��r�f�I�B�e���s�����B�����S���Ȃ����̂́C����3����B�Ƒ��͌�����������~�߁C���Ƃ̂��������̂Ȃ����Ԃ��߂������Ƃ��ł����B �@�����́u�\��s�ǂȎ����̊����ɂ͉Ƒ��Q���^�̃`�[����Â��s���B�����ƉƑ������[���������Ԃ��߂������߂ɉ����ł��邩���ꏏ�ɍl���Ă������Ƃ��厖�v�Əq�ׂ��B �@�̉ߏ����͔�����ׂ� �@�@���Ƃ̗���Ŕ�����������c��w��w�@�@�������Ȃ̍b�㍎�������́C�����̏I������Âɂ��āu�q���̍őP�̗��v��������邽�߂̔��f�́C�P�[�X�o�C�P�[�X�őΉ�����������Ȃ��B���̗̈�Ŗ@���O�ʂɏo�߂���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B �Ƒ����܂ރ`�[���Ŕ��f �@�b�㋳���͂������N�̏����̏I������Âɂ��Ă̌�������C���O���̎��g�݂ɂ��ĕ����B�č���t��̃��[���ł́i1�j���Â���������\���i2�j���Â̎��{����ѕs���{�Ɋւ��郊�X�N�i3�j���Â����������ꍇ�ɐ����������������x�i4�j���Âɕt������ɂ݁C�s�����i5�j���Î��{�̏ꍇ�ƕs���{�̏ꍇ�ɗ\�z�����V������QOL�`��5���l�������ׂ����ڂƂ��ċ������Ă���B1989�N�ɍ��A����ō̑����ꂽ�����̌����Ɋւ�����i���{��1994�N�ɔ�y�j�ł́C�����̍őP�̗��v�̏d�v�����w�E����C�q���̍őP�̗��v�͉Ƒ��̍őP�̗��v����Ɨ��������̂Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���B���E��t��I�^���錾�ł��C�q���̍őP�̗��v�����`�ɍl�������ׂ����ƂƂ���C�s�K�v�Ȑf�f�s�ׁC���u����ь������炷�ׂĂ̎q����i�삷�邱�ƂƂ���Ă���B �@�����݂̂Ƃ���l�����ł́C�Ƒ��̖������d�v�ƂȂ�B����ɂ��āC�������́u���e�̔��f���q���ɒ������s���v��^����ꍇ�Ȃǖ@�I�K�����������������Ȃ��ꍇ�����邪�C���܂�@����������߂��Ȃ������悢�Ƃ���������Ƃ��Ă���v�Əq�ׂ��B �@�d�x��Q�V�����Ɖ������u�̍����T���C���~�Ɋւ��Ắu���ۂɂ̓P�[�X�o�C�P�[�X�Ŕ��f����������Ȃ��B�Ⴆ�Ύ��Â�i�߂Ă��������ɏ��ω����邱�Ƃ͂�����ł�����B�l�H�ċz������C���̌�O������E�l�ɂȂ�Ƃ������@�B�I�Ȕ��f�͂��ׂ��ł͂Ȃ��B���Â𒆎~������Î҂ɌY���Ȃ����Ƃ͖@�̉ߏ����ɂȂ�Ǝv���v�Ƃ̍l�����������B �@����̓��{�ł̃��[���Â���ɂ��Ắu���e�𒆐S�ɁC��t�C�Ō�t�C�@���ƁC�����ϗ��Ȃǂ̐��Ƃ������C�`�[���ŐT�d�ɔ��f���Ă������Ƃ��厖�B�`�[�������肵�����Ƃ�@�͑��d����Ƃ����X�^���X���d�v�v�Əq�ׂ��B �q���ɂ͈�ÁC�e�ɂ͎q��Ďx���� �@���҉Ƒ��̗���ōu�������T��q�́C���Y���̃g���u������A����ԂɂȂ���������12�N�O��4�ŖS�������o������C�u���쌧�����ǂ��a�@�ł�4�N�ԁC��t�C�Ō�t�C�����̐l���`�[���ł킪�q�̖����x���C�킽��������e�Ƃ��Ĉ�ĂĂ��ꂽ�BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��Ďx�����K�v�v�Əq�ׂ��B 1�l�̐l�ԂƂ��Ă��킢�����Ăق��� �@�T�䎁�̒����E�z�����́C���Y���̃g���u������ٕz���nj�Q�ɂ���_�f���������]�ǂƂȂ�C�o�����ォ��l�H�ċz����C�Ƒ��𒆐S�Ƃ������@�̃`�[���Ɏx�����4�N�Ԃ����B�T�䎁�͖����C������ĕ����͂��C�x�b�h�T�C�h�Ɋ��Y�����B�X�^�b�t�͗z�����������Ƃ��Ăł͂Ȃ��C1�l�̐l�ԂƂ��ĐS���炩�킢�������B �@�T�䎁�́u�M������X�^�b�t����������ꂵ�����ł��~�߂��C�e�Ƃ��ē����Ȃ���̐��̂��锻�f���ł����B�m����X�^�b�t�Ɏx�����čK���������Ǝv���v�Ɠ�����U��Ԃ����B�܂��C�d�ĂȐV�������P�A�����ÃX�^�b�t�ɑ��āu��e�́C���C�Ȏq���Y�߂��ɕ�e���i���Ƃ������ӂ̔O�ɂ����Ă��邱�Ƃ�m���Ăق����B��e�Ƃ��ĉ������������Ƃ����C�����ɉ����Ăق����v�ƁC�e���`�[���̈���Ƃ��Ď�̓I�ɃP�A�ɂ��������Â���̕K�v���������B�u�킪�q�������Ă��邱�Ƃ����Ɋ�сC�������킢�����Ăق����BNICU�͕����̏�ł�����B�q���ɂ͈�Â��C�e�ɂ͎q��Ďx�����K�v�v�Əq�ׂ��B�����͗z�����̓��@���Ɏ������o�Y�C���݂�3�l�̖��Ɍb�܂�Ă���B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��1�� |

||||

|

��30����{�h���w��@���ҍu�� �������Ò��~�̈�×ϗ��`�č��ł͊��҂̎��Ȍ��茠�͏I������Âɂ��K�p����� |

||||

| �@�č��ł̓��[�`���̈�Ís�ׂƂ��Ē蒅���Ă���l�H�ċz���~�Ȃǂ̉������Â̒��~�����C�킪���ł͑傫�ȋc�_�ƂȂ�C��t�̌Y���ӔC��₤�����ɂ����W����B�R�����j�X�g�̗��[�[���i���n�[�o�[�h��w�������j�́C���w��̏��ҍu���Łu���{��35�N�ȏ�O�̕č��ƍ��������v�Ƃ��C�č��Ɍ��݂̃��[�����m������܂ł̌o�܂��Љ���B �č��̗��j��ς���2�̍ٔ� �@1975�N10���C��ɕč���h�邪�����ƂɂȂ�ٔ����n�܂����B�J�����A����ԂƂȂ���21�̏����J�����E�N�B�������̗��e�����̐l�H�ċz����O���悤�C�i�ׂ��N�������̂��B�ٔ��́u�ċz��ɂȂ���Ă܂Ő������ꑱ�������Ȃ��v�Ƃ������C����������̖��̈ӎv�́C���@�ŕۏႳ�ꂽ�u���҂̎��Ȍ��茠�v���Ƃ��闼�e�ɑ��C�u�ċz��O���͎E�l�ň�×ϗ��ɂ�������B�ޏ��̌ċz����O�����Ƃ͈��y���̍��@���ɓ����J���v�Ƃ����厡�㑤�̋��ۂ̎p�������_�ƂȂ����B�����͏،��ɗ�������t�������l�H�ċz��O���ɂ͂������Ĕ�����������B �@��R�����i�����ٔ����j�͈�t���̎咣��F�߂����C�T�i�̌��ʁC�B�ō��ق͗��j�I�ȍٌ����������i1976�N3���j�B�i1�j�������`���Ɗ��҂̎��Ȍ��茠�̕ی�̗D��x�́C�N�P���x�Ɨ\��̃o�����X�ōl����ׂ��ł���C�̌����݂̂Ȃ����҂ɑ��āC�{�l�̈ӎv�ɔ�����N�P�̑傫�ȉ������u�𑱂���͕̂s�����i2�jincompetent�Ȋ��҂̎��Ȍ��茠���W������ׂ��łȂ��C�{�l���悭�m��Ƒ��ɂ��ӎv�̐���͍����I�`�Ƃ������R�̉��C7�l�̔����S����v�Łu���҂����Â����ۂ��錠���͌��@�ŕۏႳ��Ă���C�ċz����O���s�ׂ͎E�l�߂łȂ��v�Ƃ��������������C�����Ɉ�t��i�ǂ̋��|������������u�ϗ��ψ���v��a�@���ɐݒu���邱�Ƃ𐄏������B �@����1�̑傫�ȍٔ���1988�N3���Ɏn�܂����N���[�U�������B��ʎ��̂̌��ǂŐA����ԂƂȂ����i���V�[�E�N���[�U���̉Ƒ������̌�4�N�ڂɁu�o�ljh�{�̒��~�v��a�@�ɐ\�����ꂽ�Ƃ���C�u�ċz��O���̗v���͎邪�C�o���h�{�͊O���Ȃ��v�ƍٔ��ƂȂ����B��̃N�B������������C�ċz��O���͑S�ĂŃ��[�`���ƂȂ��Ă������C�a�@������~�Y�[���B�̏B�@�ł͌o�ljh�{�͈�Ís�ׂł͂Ȃ��C���~�͎��Ȍ��茠�̋y�Ȃ��u��@�v�ƒ�߂��Ă����ق��C�������~�̍����ƂȂ�{�l�̈ӎv�ɂ��Ă��m���ȏ؋������߂Ă����B �@�ŏI�I�ɘA�M�ō��قɎ������܂ꂽ���ٔ��́C�B�@�������Ƃ��C�Ƒ����̔s�i�ɏI��������C�����Ɂi1�j���҂����Â����ۂ��錠���͌��@���ۏႵ�������i2�j�o�ljh�{����Ís�ׁ`�Ƃ�������I�ْ肪�s���C��̂�蒼���ٔ��ɂȂ������B������Ɂu�i���V�[�͐A����ԂɂȂ�ǂɂȂ��ꐶ�����ꂽ���Ȃ��ƌ����Ă����v�Ƃ��������̏ؐl���o���������Ƃ��C�u���Ă��m�ł���؋��v�Ƃ��C1990�N12���C�B���F�ٔ����͌o�ljh�{���~�̖��߂������C�i���V�[�͂���2�T�Ԍ�C�▽�����B ���y���E�E�l�ƍ������閵�� �@�����͈ȏ���Љ����ŁC�u�č��ɂ�����c�_�́C�I������Âɂ����Ă����Ɋ��҂̌�������邩�ɐs����v�ƕ]���C���Ɍ�����1�̕���掦�����B�u�g���Áh���J�n���Ȃ�������C���~�����ꍇ�C�m���Ɏ��ʂƕ������Ă��Ă��C���҂ɂ́g���Áh�����ۂ��錠��������v �@1982�N8���C�ă��T���[���X�S�����ǂ��C�������Â𒆎~����2�l�̈�t���u�E�l�߁v�ō�������Ƃ����S�ď��̎��Ⴊ�������B2�퍐�͏p��C������ԂƂȂ������҂̉������Â��Ƒ��̗v���Ɠ��ӂ̉��ɒ��~����Ƃ����u�����n����t��Ɩ@���c�̂Ƃ̋��c�̏�ō쐬���ꂽ����̃K�C�h���C���ɏ]�������u�v���s�����킯�����C��R���i���p�C��R�i�ǑÓ���̏B�T�i�R�i�O�R�j�́C���i�s���ْ̍���������B ���f�B�J���g���r���[���@2012�N3��15�� |

||||

| �����[�u�́u�s�J�n�v�ŁA��t��Ɛ�- ���}�h�c�A���@�Č��Ă�� | ||||

| �@���}�h�̍���c���ł���u�������@�������l����c���A���v�i������q�P�F�E����}�Q�@�c���j��3��22���ɑ�����J���A15�Έȏ�̏I�������҂��A�h�{�␅���̕⋋���܂މ����[�u�́u�s�J�n�v����]����ꍇ�A��t���[�u�����Ȃ��Ă��A���̖@�I�ӔC����Ȃ��Ƃ���u�I�����̈�Âɂ����銳�҂̈ӎv�̑��d�Ɋւ���@���āv�i���́j�̌��Ă��������B���c�A��2005�N�ɔ������A����A�����A�����ȂǗ^��}�̍���c��112�l���Q�����Ă��邪�A���Ă��o�����͍̂����߂āB �@���ẮA���ʂȂǂŊ��҂̈ӎv�\�������邱�Ƃ�O��ɁA2�l�ȏ�̈�t���A�u�s�����邷�ׂĂ̓K�Ȏ��Â����ꍇ�ł��A�̉\�����Ȃ��A�������ԋ߁v�Ɣ��肵���ꍇ�Ɍ���A�S���オ�����[�u���s��Ȃ��Ă��\��Ȃ��Ɩ��L�B�I�������҂̏��a�̎��Â��u�ɂ̊ɘa�ɂ��ẮA�u�����[�u�v�̑ΏۊO�Ƃ����ق��A���ݍs���Ă��鉄���[�u�̒��~�͊܂܂�Ȃ��B �@��t�̖����A�Y���A�s����̐ӔC�͖��Ȃ��Ƃ������A�����[�u���n�߂Ȃ��ꍇ�A��t�͊��҂܂��͉Ƒ��ɐ������A������悤�w�߂�Ƃ����B ������A���٘A�Ȃǂ���T�d�_������ �@���̓��̑���ł́A���{��t��⊳�Ғc�́A���٘A�Ȃǂ���q�A�����O���s�������A�e�c�̂���͓��Ăւ̔��Έӌ���T�d�_�����������B �@����̓��쌪���C�����́A�u�i�����[�u�́j�����T��������@�������邱�Ƃ��A�{���ɈӖ�������̂��B���~�̖����܂߂āA��͂���ɋ��E������v�Ǝw�E�B���̏�ŁA�u�I�����œx�d�Ȃ�i�ׂ��N����̂͂Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ̊�@���������A�T�d�ȋc�_�����߂��B �@�܂��A��Q�Ғc�́uDPI���{��c�v�̎O�V���c���́A�u�Ȃ����̂悤�Ȗ@�����K�v�Ȃ̂��B�N�̂��߂ɕK�v�Ȃ̂��v�Ɣ��̍l���������B���٘A�̐l���i��ψ����Õ���̕�����������A���Ăɔ��̗����\��������ŁA�u�ӎv�\���̓P��̕��@��A���̗L���̊m�F���܂߁A�ߋ��̈ӎv�̕\������A�����Ɍ��݂̖{�l�̈ӎv�f���Ă����̂��v�Ɩ���N�����B �@����A���{����������̕��������œ��Ȉ�̗�ؗT�玁�́A�u��w�̐i���ɂ���āA��t�哱�^�̍s���߂�����Â��i�v�Ƃ��A���҂�QOL�̊ϓ_����A���x�̕K�v�����w�E�B�܂��A������̏�C�����ŁA��������t�̒����a�G���́A�u�������鐶���x���Ȃ�����A�����܂Ŋ��҂���̈ӎv�A��{�I�l���d�������v�Əq�ׂ��B �@���c�A�ł́A������ւ̖@�Ē�o��ڎw���Ă��邪�A���q��́u�ّ��ɖ@��������l���͑S���Ȃ��v�Ƃ��A�u���ꂼ��̐��}�ɂ������A�肢�������āA����ꂪ�o�����Ă�������������������ŁA�ŏI�I�Ȏ��܂Ƃ߂ɓ��肽���v�Əq�ׂ��B ��É��CB�j���[�X�@2012�N3��22�� |

||||

| ���悭�����邽�߂Ɂ@�������߂邱�Ƃ̑���@�L����m�̑̌n�u�����w�v | ||||

| �@���悭�����邽�߂Ɏ������߁A�����Ȃ�̎����ς��`�����čŊ��ɗՂށB���̎x���ƂȂ�V�����m�̑̌n�u�����w�v���L������݂��Ă���B �@�u�Ƒ��ɒm�点�Ă��Ȃ����͂���܂��H�v�B���O�̏��������x���͂������B�}�C�N������̂́A�A���t�H���X�E�f�[�P����q�喼�_�����B�s���ŊJ���ꂽ�u�����E���Ǝ����l�����v���J�Z�~�i�[�ł̍u�����B �@���ʂƃO���[�t�i�ߒQ�j�P�A���e�[�}�����A���[�����X�Ȍ��荞�݂A���ʑ̌��҂ɐڂ���ۂɔz�����ׂ��_�A�z��҂��������̔����ɂ��Ęb��i�߂��B �@�P�X�R�Q�N�h�C�c���܂�B�T�X�N�ɗ����A��q��Łu���̓N�w�v�N�u���A��ʂ̐l�X�ɂ��u���ւ̏�������v�̑��������Ă����B�����^�u�[�����镗�����������{�Łu�����w�v���J���Ă����������I���݂��B �@�����w�B�f�[�P�����_�����́u���Ɋւ��̂���e�[�}�ɑ��Ċw�ۓI�Ɏ��g�ފw��v�ƒ�`�t����B��w��N�w�A�S���w�Ȃǂ��܂��܂Ȋw���p���A���ƌ��������m�̑̌n�B�z�X�s�X�^���Ɛ[���ւ��������A���{�ł͂V�O�N�ォ�玀���w�Ƃ������t���p������悤�ɂȂ����B �������� �@�����w���i���̈�l�A�����i�i���܂��́E�����ށj���勳���ɂ��ƁA���̐V�����w�▼�ɒʂ���u�����ρv�Ƃ������t��"����"���ꂽ�͓̂��I�푈�O��B���̌��t�ɑ����Ď��Ɏv�����͂��A�Ŋ��Ɋւ���l�����܂Ƃ߂Ă������Ƃ���v�z�╶�w����̍�i�Q���`�����Ă���Ƃ����B���������`���̒��A���{�ɂ����鎀���w�́A�����ϗ���V�A�ԗ�Ȃǂ̌����Ƃ����ѕt���Ȃ��畝�L���̈���\�����Ă����Ɠ��������͘b���B �u�w���{�l�̎����ς��ĉ����낤�x�Ƃ̖₢�́w���{�l���ĉ��x�ɂȂ���A����̕�����₢�����ǂ�����ɂȂ�v �@�s���̊S�������B�V���|�W�E���Ȃǂ̔����̑����ɋ��������Ƃ����B�w�i�ɁA��Â������ɂ������͈͂̊g��A����Љ�̐i�s������B��Ì��ꂩ��̃j�[�Y�������A�N�w��@���w�Ȃǂ̊w��I�~�ςf�����u�l���I�Ȓm�̌��݁v�̕K�v����Ɋ����Ă���A�Ɠ��������͘b�����B �����̂��ւ̊S �@�����w�͎��ƌ��������w�₾���A�K�v�Ƃ��Ă���͕̂K�������V�j�A���ゾ���ł͂Ȃ��B���w�@��l�ԕ����w���̓�����a�i�ӂ����E�݂�j�����������w�̎��Ƃ��n�߂��̂́A�X�X�N�H�B�ŏ��̎��ƂŁA�w���������̊O�ɂ��ӂ�Ă���̂ɋ������B�u�w������͉��̂��߂ɐ�����̂����l���鎞���B���̂��⎀�ɊS������v �@����ɂ��������w�����S���Ȃ�ߒ�����L�`���ŒǑ̌����A��Ȃ��̂����������u���̋^���̌��v�ȂǁA����������������ƂŒ��ڂ��W�߂Ă����B����̎����w�E�X�s���`���A���e�B�����Z���^�[�������߂�B �@���g�A���ɒ��ʂ����o��������B�V���Ђŏ[�������������߂��������A�ˑR�S�g���܂Ђ���a�C�ɁB�ꖽ�͂Ƃ�Ƃ߂����̂́A�S�������Ȃ����X�B�����̊��҂����y�������肵�Ȃ���S���Ȃ�p�����Ďv�����B�u����ł����l�X�̂��߂ɉ����ł��Ȃ����̂��v �@���N�̓��@�A�Q�N���̃��n�r�����o�đ�w�Ɋw�m���w���A�Љ�����U�B���A�u���v�̉Ȗڂ��Ȃ��B�ŏI�I�ɕč��Ŋw��Ŕ��m�����擾�����B �@�����w�ւ̊S�����܂钆�A�̂��C�����Ȃ���������Ȋ�����W�J����B�M�S�ȃN���X�`�����ł���A���̂Ԃ�Ȃ��������̊j�ɂ͐M������B �@�u�����܂߁A�����邱�Ƃ��l����̂������w�v�Ɠ��䋳���B�u�����̖��͏����ł͖����B�l�ԂɊS�������A�Ⴂ��������w���̂��x�ɂ��čl���Ăق����v m3.com�@2012�N3��23�� |

||||

| �⑰�P�A�Ɂu�Տ��@���t�v�c�q�t��m���֗{���u�� | ||||

| �@���������������҂�⑰�ւ̐S�̃P�A���s���@���҂̗{���Ȃǂ�ڎw���u���H�@���w��t�u���v���A���k��ɐݒu���ꂽ�B �@�����A�_���A�L���X�g���Ȃǂ̒c�̂̊�t���A�R�N�ԊJ�u����B���ɊW�����@���I�ȐS�̃P�A����I�Ɉ����u���͍�����ł͏��߂āB �@�����{��k�Ќ�A�q�t��m���炪���S�ƂȂ��āu�S�̑��k���v�����A�Ƒ���S��������Ў҂���b�������𑱂��Ă����B�@���I�Ȓ�����}�邽�߁A�����ǂ𓌖k��ɒu�������ŁA�J�u����邱�ƂɂȂ����B�����́A��؊�|(������)�E���啶�w�������i�@���w�j�����C�B�y�����́A�w�O����V���ɂQ�l�̌����҂��������B �@�@���҂�Ώۂɍu�K����J�ÁB�⑰��̘b���p����A�@����M�ɑ���n��Z���̍l���܂����ڂ����Ȃǂ��w��ł��炢�A���҂ƈ⑰�̔Y�݂ɓ�����u�Տ��@���t�v����Ă�B �@���w���̑�w���A��w�@�������ɂ́u�Տ������w�v�u���Ə@���S���v�Ȃǂ��u�`�B�u�S�̑��k���v�����ň�t�̉��������̉��f�ɓ��s���A�I�����̊��҃P�A�ɐG�����K���s���v�悾�B �@�C�O�̕a�@�ł́A���҂���b�����E�ҁi�`���v�����j�����邪�A�����ł͈ꕔ�̕a�@�ɂƂǂ܂�B��؋����́u�@���̈Ⴂ�����`�ŏ@���҂��ւ��S�̃P�A�̂������͍��������v�Ƙb���Ă���B m3.com�@2012�N4��5�� |

||||

|

�I�s�I�C�h�n��̓K���g�p ���҂̔w�i�ɓK���������E�틦���̃e�[���[���[�h���Â����z |

||||