�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@�z�|�� > ��w�g�s�b�N�X > �o�b�N�i���o�|���j���| > 2016�N1���`2016�N12�� |

|

�N1��̌��t�����ŗ�������ɂ�鎀�S��20�����点��\�� �X�N���[�j���O�v���O�������{�ւ̓W�] |

|---|

| �@�o�㏗���ɔN1��̗�������X�N���[�j���O���������{���邱�Ƃɂ��A��������ɂ�鎀�S��20���ጸ�ł���\�������邱�Ƃ��A�p���̑�K�͌����Ŏ������ꂽ�B �@��������͂قƂ�ǂ��i�s�����i�K�Őf�f����A���҂�60����5�N�ȓ��Ɏ��S���Ă���B�������A�V���ɊJ�����ꂽ�\�t�g�E�F�A��p���Č��t�������ʂ͂��邱�Ƃɂ��A����I�Ȍ����ł���𑁊��ɔ����ł��A���S���̑啝�Ȓጸ�����҂ł���Ƃ����B �@�����𗦂����p�����h����w�iUCL�j������Ian Jacobs���́A�u������������q�{��̂悤�ɁA���ɂ�闑������X�N���[�j���O�v���O���������p�ł���悤�ɂȂ�W�]���J���ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B���̌����́uThe Lancet�v�I�����C���ł�12��17���f�ڂ��ꂽ�B �@����̎����ł́A2001�`2005�N��50�`74�̏���20���l�ȏ��o�^���A�X�N���[�j���O���Ȃ��Q�i�S�̂�50���j�A���t�}�[�J�[�iCA125�j�ƒ����g�ɂ�錟����N1���Q�i25���j�A�����g�����̂ݎ�Q�i25���j��3�Q�ɖ���ׂɊ���t�����B���̐V���������@��1�����̌��t�����ł͂Ȃ��ACA125���o���I�ɕ��͂��Ē����ȑ�������m������́B��11�N�̒ǐՊ��Ԓ��ɁA�X�N���[�j���O���Ȃ������Q�ł�630 �l�A���t�����Q�ł�338�l�A�����g�����݂̂̌Q�ł�314�l����������Ɛf�f���ꂽ�B �@����̕��͂ł́A�X�N���[�j���O�ɂ��L�ӂȋ~�����ʂ͂Ȃ��悤�ɂ݂������A�o�^���_�Ŗ��f�f�̗��������������������O����ƁA����20���̎��S���ጸ���F�߂�ꂽ�BJacobs���ɂ��ƁA��������ɂ�鎀�S��1���h���̂�641�l�̃X�N���[�j���O�����{����K�v������Ƃ������A�č�����iACS�j��Robert Smith���́A�u�ǐՊ��Ԃ������Ȃ�قǂ��̐����͏������Ȃ�Ǝv����v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A���t�������������ɂ����āA1���l������14�l���s�K�v�ȊO�Ȏ�p���A���̂���3�����p��Ɏ�ȍ����ǂ��������Ă����BJacobs���́A����ɒǐՂ𑱂���A�X�N���[�j���O�̃��X�N�E�x�l�t�B�b�g����p�Ό��ʂɊւ���^������������͂����Əq�ׂĂ���B �@�t���_�������M����UMC���g���q�g����Z���^�[�i�I�����_�j��Rene Verheijen���́A�u��������̃X�N���[�j���O�Ƒ����������A���z�ɂ�������炸����������ɂ��قnj��ʂ��グ�Ă��Ȃ����Âɑ���A�L���ȑ�ƂȂ�\��������B����ŁA���ׂĂ̏����œ������ʂ������邩�ǂ����A����Ɍ������d�˂�K�v������v�Ǝw�E���Ă���B m3.com 2016�N1��5�� |

| �o�q�̂��X�N�A�Е����a�ŏ㏸ ��K�͒��� |

| �@������`�q�����o�q�̈��������ɂȂ����ꍇ�A��������̔��a���X�N�������Ȃ�Ƃ��钲�����ʂ�5���A���\���ꂽ�B�����́A20���l��Ώۂɍs��ꂽ�B �@�����A�č���t��G���iJournal of the American Medical Association�AJAMA�j�ɔ��\���ꂽ�����_���ɂ��ƁA�o�q�̈���̔��a�́A�K�������A�����������������≽�炩�̂���ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B �@���ہA�ꗑ���o�����̈��������Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�A��������̂��X�N��14���قǏ㏸����݂̂������B�ꗑ���o�����͓���̗��זE���琬������o�q�ŁA2�l�Ƃ��S��������`�����������Ă���B �@2�̗��זE���琬�����A�ʏ�̐����w�I���傤�����Ɠ����x�̈�`�I�ގ����������o�����ł́A�Е������a�����ۂ̂�������̂��X�N�̏㏸��5�����������B �@�����Ώۂ̑o�q�́A�f���}�[�N�A�t�B�������h�A�X�E�F�[�f���A�m���E�F�[�̏o�g�ŁA1943�N�`2010�N�܂ł̊��Ԃɂ킽��ǐՒ��������{���ꂽ�B�����̍��X�͂��ׂďڍׂȕی��L�^�f�[�^�x�[�X��ێ����Ă���B �@�O���[�v�S�̂̂��Ǘ��́A��3�l��1�l�̊����i32���j�������B�������Ɍv�Z����ƁA�Е�������Ɛf�f���ꂽ�ꗑ���o�����̂����Е��̂��X�N��46���ƎZ�o���ꂽ�B �@���o�����̏ꍇ�A�Е�������Ɛf�f���ꂽ�o�q�̂����Е��̂��ǃ��X�N��37���������B �@�܂��A2�l�Ƃ�����̂���Ɛf�f���ꂽ�����́A�ꗑ���o������38���A���o������26���������B �@�o�q�œ�������ɂȂ�m�������������̂́A�畆�����m�[�}�i�������F��A58���j�A�O���B����i57���j�A���m�[�}�畆����i43���j�A��������i39���j�A�t������i38���j�A������i31���j�A�q�{����i27���j�Ȃǂ������B �@�_���̋������M�҂ŁA��f���}�[�N��w�iUniversity of Southern Denmark�j�̃��R�u�E�C�F�����{���O�iJacob Hjelmborg�j���́u����̌����͋K�͂��傫���A�ǐՊ��Ԃ��������߁A�����̂���ɑ���d�v�Ȉ�`�I�e�����݂邱�Ƃ��ł���v�Əq�ׂ��B �@���E�ł͖��N��800���l������Ŏ��S���Ă���B����̐��ʂ́A���̎����̈�`�I���X�N�ɂ��āA���҂��t��������[�߂�̂Ɉꏕ�ƂȂ�\��������ƌ����`�[���͘b���Ă���B AFPBB News 2016�N1��6�� |

| ���A�a�\���R�ł��X�N���㏸ ���ړI�R�z�[�g������� |

| �@���A�a���҂����łȂ��AHbA1c�l��6.0�`6.5���ȏ�ȂǓ��A�a�̉\�����ے�ł��Ȃ��A���邢�͋����^����u���A�a�\���Q�v�ł����X�N���㏸���邱�Ƃ��A���������Z���^�[�⍑�����ۈ�Ì����Z���^�[�Ȃǂ̌����ł킩�����B�ڍׂ́uInternational

Journal of Cancer�v�I�����C���ł�12��1���f�ڂ��ꂽ�B �@����܂œ��A�a���҂ł́A���A�a�����̂Ȃ��l�ɔ�ׂĂ��ׂĂ̂���늳���X�N��1.2�{�����A�Ȃ��ł��咰������X����A�̂���A�q�{��������Ȃǂ̃��X�N��1.5�`4�{���܂邱�Ƃ�����Ă���B����A�����`�[���͑��ړI�R�z�[�g�����iJPHC Study�j�̓��A�a�����̃f�[�^��p����HbA1c�l�Ƃ��X�N�̊֘A�����������B �@1998�`2000�N�x�����2003�`2005�N�x�Ɏ��{���ꂽ���A�a�����̎Q���Ғ��AHbA1c����f�[�^������A����̒������܂łɂ���ɜ늳���Ă��Ȃ�����2��9,629�l�i�j��1��1,336�l�A����1��8,293�l�j��Ώۂ�HbA1c�l�Ƃ���늳���X�N�̊֘A�����������BHbA1c�l���i1�j5.0�������A�i2�j5.0�`5.4���A�i3�j5.5�`5.9���A�i4�j6.0�`6.4���A�i5�j6.5���ȏ�A�i6�j���m�̓��A�a��6�Q�ɕ����Ă���늳���X�N�͂����B �@�ǐՊ��Ԓ���1,955���̂��������Ă����B�N���ʁABMI�A�g�̊����x�Ȃǂ��܂��܂Ȉ��q��������͂ɂ��AHbA1c 5.0�`5.4���Q�ɔ�ׂ�5.0�������Q�i�n�U�[�h��1.27�j�A6.0�`6.4���Q�i��1.28�j�A6.5���ȏ�Q�i��1.43�j�A���m�̓��A�a�Q�i��1.23�j�ł��X�N���㏸���Ă���i5.5�`5.9���Q�̃n�U�[�h���1.01�j�A���A�a�Ƃ͐f�f����Ȃ������A�a���^����HbA1c���l�i6.5���ȏ�j�ł����X�N���㏸���邱�Ƃ��킩�����B �@�܂��AHbA1c��5.0�������ƒ�l�������Q�ł����X�N�̂킸���ȏ㏸���݂�ꂽ���A�̂���������ĉ�͂����HbA1c�l�͒����I�ɂ��X�N�㏸�Ɗ֘A���Ă����B �@�����`�[���́A���̌��ʂ��u�����I�ȍ����������ׂĂ̂��X�N�㏸�Ɗ֘A���邱�Ƃ𗠂Â�����̂��v�Ƃ��Ă���A���̋@���Ƃ��āA�������̓~�g�R���h���A��ӂȂǂ���Ď_���X�g���X�i�����邱�Ƃ�DNA�����A������ɂȂ���\�������邱�Ƃ�A����זE�̑��B�ɂ͑�ʂ̓���K�v�Ƃ��邽�߁A�����I�ȍ�������Ԃ͂���זE�̑��B�𑣐i���Ă���\�������邱�Ƃ��w�E���Ă���B m3.com 2016�N1��8�� |

|

�����ǃo���E�����e�͏����� �ǂ��Ȃ�H10�N��A20�N�� |

| �@�߂������A�Տ�����ɋN����ł��낤�ω���̈�ʂɗ\�����Ă��炤m3.com�̐V�N�A���P�[�g�u��v��w��g�b�v�ɕ����I�w�ǂ��Ȃ�H10�N��A20�N��̈�Áx�v�B�e�̈悩��̉����ɏЉ�Ă����i�͊e�w��̌��������ł͂Ȃ��A�Ҍl�̌����ƂȂ�܂��B�������A������]�����邱�Ƃ���A�������������搶�̎����͋L�ڂ��܂���j�B ���q���{�݂̏��^���������\�\���{���ː���ᇊw�� �i1�j10�N��ɑ傫�Ȕ��W�������܂��f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H PET��CT�ɂ�镪�q�W�I��A��_�f�Ȃǂ̉摜�����^�[�Q�b�g�ɂ������ː����ÁB �����Ǝ˒��̎�ᇂ̏k����X�N����̈ʒu�ω��ɍ��킹�Ď��Ìv����ɑΉ��ł���K�����ː�����(adaptive radiotherapy�FART)�̎��p���B ���q�����Î{�݂̏��^���A�ቿ�i���ɂ�邳��Ȃ���ː����Âւ̐i�o�B�{�݂̏��^�����i�߂A�z�q�����Â͌��݂�X�����Âɒu���ւ�邩������Ȃ��B �i2�j20�N����f�Â̗v�ł��邾�낤�f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H ���ː����ÁA���ɋ��x�ϒ����ː����ÁiIMRT�j����ђ�ʕ��ː�����(SRT)�͊ԈႢ�Ȃ��c�邾�낤�B Oncologic imaging�̐f�f�́A�`�Ԃ����łȂ��@�\�摜���i�����邾�낤�B �C���W�E��192�o���Ǝ˂�[�h125�g�D���Ǝ˂Ȃǂ̏��������Â������炭�c��B���ɂ͋Z�p���w��łق����B �i3�j10�N��ɂ͎{�s����@�����Ǝv����f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�A���邢�͊��Ґ�������ƌ����܂�鎾���́H �摜�f�f�Ɋւ��ẮA�o���E����p��������Ǒ��e�͏����Ă����B �Z�V�E���j��p�������������ÁB �x��ᇐj�����͌����Ă����\�\���{�ċz��O�Ȋw�� �i1�j10�N��ɑ傫�Ȕ��W�������܂��f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H �n�C�u���b�h��p����p�����p���i�r�Q�[�V�����̈�ʉ��A����т���N�P�̋��o����p�̐i�� ���ɑ��镪�q�W�I�Ö@ �x�ڐA�ȂǑ���ڐA�ɂ����鋑�┽���̗}���Ȃǂ̖Ö@ �i2�j20�N����f�Â̗v�ł��邾�낤�f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�́H �C�ǎx���ɂ�郊���p�ߐ����iEBUS�j ���o����p �x�ڐA �i3�j10�N��ɂ͎{�s����@�����Ǝv����f�f�⎡�Â̋Z�p�A���@�A���邢�͊��Ґ�������ƌ����܂�鎾���́H �c�u�����̏c�u�����p�ߐ��� �o��I�Ȕx��ᇂ̐j���� �@�{�A���P�[�g�́A���{����@�\�Ŋ�{�̈�Ɉʒu�Â����Ă���19�̈�A�Ȃ�тɌ����_�ŃT�u�X�y�V�����e�B�̈�Ɉʒu�Â����Ă���29�̈�̐����F�肷��v50�w��̑�\�Ҍl��Ώۂɍs���܂����i��������2015�N11��20���`12��25���j�B m3.com 2016�N1��12�� |

|

�A�X�s������p�A�O���B�����}���y�č��Տ���ᇊw��z �O���B����f�f��̐i�s���}�� |

| �@�č��Տ���ᇊw��iASCO�j��1��4���A����I�ȃA�X�s�����̕��p�őO���B���ɂ�鎀�S���X�N�������ł���\��������Ƃ����K�͂Ȓ����ώ@�����̌��ʂ��Љ���B�T���t�����V�X�R�ŊJ�Â��ꂽ��A���B����V���|�W�E���iASCO-GU�j2016�Ŕ��\���ꂽ�B �@�����ł́APhysicians�f Health Study�ɓo�^���ꂽ2��2071�l�̃f�[�^����́B27�N�Ԃ̒ǐՒ����őO���B���Ɛf�f���ꂽ�̂�3193�l�ŁA����403�l���v���I�ȑO���B���i�]�ڂ��邢�͑O���B�����j�������B �@�N��A�l��ABMI�A�i���Œ����������ʁA�O���B���Ɛf�f���Ă��Ȃ��j���ŏT3��ȏ����I�ɃA�X�s�����p���Ă���Q�ł́A�v���I�ȑO���B���̃��X�N��24���ቺ�����B�܂��A�O���B���Ɛf�f��ɓ���I�ɃA�X�s�����̕��p���J�n�����Q�ł��A�O���B���ɂ�鎀�S��39���ቺ�����B�������A�A�X�s�����̓���I���p�ƑO���B���S�̂̔��Ǘ��ɂ͊֘A���͔F�߂��Ȃ������B �@�����҂�Christopher Brian Allard���́A�u�v���I�O���B���̗\�h�ɃA�X�s�����𐄏�����͎̂������������A�S���njn�ւ̌��ʂ�\���̂���O���B�����҂ɂ͓���I�ȃA�X�s�������p��������������ЂƂ̗��R�ɂȂ飂Ɛ����B����Ɂu�A�X�s�����͑O���B���̐i�s��}�����Ă��邩������Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N1��20�� |

| 2016�N�̐V�K�����ǁA�����\����č�������� |

| �@�č�������iACS�j��1��7���A2016�N�̕č��ɂ�����V�K�����ǐ��Ɗ�����\�����铝�v���Љ���BA Cancer Journal for Clinicians���Ɍf�ځB �@ACS�̕uCancer Statistics, 2016�i�����v2016�N�j�v����ъ֘A�L���uCancer Facts & Figures 2016�i���̊T�v�ƃf�[�^2016�N�j�v�ɂ��ƁA�č��ł̊����S���͒����ɒቺ�B�����S���́A2012�N�ɂ̓s�[�N������1991�N����23���ቺ���A���̊Ԃ�170���l��������Ƃꂽ���ƎZ���ꂽ�B�܂��A2016�N�̐V�K�����ǂ�168��5410���A������59��5690�l�Ɨ\������Ă���B �@�č��ł́A�x���A�咰���A�O���B���A������4��Œj�������킹�������̖����߁A���ɔx���ɂ�������4�l��1�l�ɂ̂ڂ�B2016�N�̗\���ɂ��ƁA�j���ł͑O���B���A�x���A�咰�����V���ɐf�f��������44�����߁A���̂���5�l��1�l���O���B���Ɨ\���B�����ł͓����A�x���A�咰����3��őS�Ǘ�̖����߁A�V���ɐf�f��������29�����������߂�Ɨ\������Ă���B �@2009-2012�N�̃f�[�^������ƁA�j���ł͐V�K�����ǂ����N3.1�������������A�����ł͂قډ����������B�j���ŐV�K�����ǂ������������Ƃ��āA�O���B���̌��f�ɉߏ�f�f����23-42���ƍ����ƌ�����PSA��������������Ȃ��Ȃ������Ƃ��������Ă���B����A�x���̔��ǂ́A�i���҂̌����ɔ����j���Ƃ��ɒቺ�B�咰���̐V�K���ǂ��}���Ɍ��������A���̈���Ƃ��Č��f���ɑ咰�|���[�v��\�h�I�ɐ؏��ł���咰�X�R�[�v�̕��y����^�����ƕ��͂��Ă���B �@����A2003-2012�N�ɔ��Ǘ����オ�����̂́A�����a�A����A�G�����A�������A�̊��A�X���A�t���A�b��B���������B�j���ʂŌ���ƁA�j���ł̓����m�[�}�A������������A�j�������A�Ίۊ��A����������щ��������������A�����ł������A�O�A���A�q�{�����������������B �@ACS���Gary Reedy���́A�u�������ቺ�������邱�Ƃ͊�������Ƃ����A�ˑR�A�����͎����̑��ł���A���̎���������킢�͂܂��I����Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N1��22�� |

|

40��̃}�������f�Ɍ��_�y�č�������z �}�������f�A�����N��̑�����w��]�� |

| �@�č�������iACS�j��1��11���A�������f�Ɋւ���č��\�h��w��ƕ���iUSPSTF�j�̐V�����̔��\���āA�uUSPSTF�̊�����ACS�̓������f�̐��������ɈႢ�͂��邪�A����I�ȃ}�����O���t�B���f�̉��l�Əd�v���́AACS�����c�̂��F�߂Ă���v�ƁA�������Ɏ^������p�����������B�V�����́A2015�N4�����\�̑��ĂɊ�Â��ŏI�����ŁAAnnals

of Internal Medicine���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@ACS��2015�N10���ɍ쐬�����������f�K�C�h���C���ł́A45-54�̑S�����ɖ��N�̃}�����O���t�B���f�𐄏��B40-44�Ώ����ł����Ă���]�҂͖��N�̃}�����O���t�B���f�̑I�����\�ɂȂ�A55����͊u�N���f�ւ̐�ւ����I���\�Ƃ��Ă���B �@����AUSPSTF�̐V������2009�N�̊����Ɠ��l�ɁA�������X�N�̂Ȃ�50-74�̏����ɑ��Ă͊u�N���f�𐄏��B���f�ɂ͑��������̃����b�g���������ŁA�U�z���̃��X�N�A�ߏ�f�f�A�ߏ莡�ÂȂǂ̃f�����b�g������Ƃ��āA�u50�ΈȑO�̌��f�ɂ��ẮA���f�̃����b�g�ƃf�����b�g�����Ă�����Ōʂɔ��f���ׂ��v�ƁA40��ɂ͊u�N���f�̑I������F�߂Ă���B�܂��A��1�x�ߐe�ҁi�e�A�q�A���E�j�ɓ������҂�����40-49�̏����ɂ��ẮA50�ΈȑO�Ƀ}�����O���t�B���f���邱�ƂɃ����b�g�����邱�Ƃ����L�����B �@ACS�́u40��㔼�ł͑O�������������ǃ��X�N���������Ƃm�Ɏ��������������A��]�҂����̎������ł����f���J�n�ł��邱�Ƃ������Ă���v�ƁA�V�����Ă�]������l���������Ă���B m3.com 2016�N1��27�� |

|

�����̍���҂��s�v�ȑO���B����E�����f���Ă��� �]��10�N�����ɂ�������炸��f����l��15���� |

| �@�����̍���҂��A�s�v�Ȏ��ÂɂȂ���\���̂���O���B����E������X�N���[�j���O���Ă��邱�Ƃ��A�č��̌����Ŕ��������B�č��̈�Ð��x�ł͂��̖��ɂ��N��12���h���i��1,400���~�j���������Ă���Ƃ����B �@����̌����͕ăw�����[�t�H�[�h�E�w���X�V�X�e���i�f�g���C�g�j��Firas Abdollah����ɂ����̂ŁA�_���́uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�1��21���f�ڂ��ꂽ�B �@�����ł́A2012�N�̍s���댯���q�T�[�x�C�����X�V�X�e���iBRFSS�j�����ɉ���65�Έȏ�̍����15���l�̃f�[�^�����W�������ʁA�Ώێ҂�51���͑O�N�ɑO���B���ٍR���iPSA�j�����܂��̓}�����O���t�B���Ă����B�����̌��f�����l�̂�����31���͗]��10�N�����ł������B �@�u�]����10�N���邱�Ɓv�̓X�N���[�j���O���s�����ǂ����̊�ł���A�����̃K�C�h���C�����]��10�N�����̐l�ɂ͑O���B����E������̃X�N���[�j���O���s��Ȃ����Ƃ𐄏����Ă���B����҂�15.7���͔��̃X�N���[�j���O���Ă������ƂɂȂ�B �@���̃X�N���[�j���O���{���́A�R�����h�B��11.6������W���[�W�A�B��20�����܂ŁA�S�Ăł�����������B�O���B����̔��X�N���[�j���O���{���������B�ł́A������ł����X�N���[�j���O���{�������������B �@Abdollah���́A�u��t�����҂��A�]�����������������őO���B����������̃X�N���[�j���O�̕K�v�������肷�ׂ����B�X�N���[�j���O�́A�������������Ȃ���X�N��ᇂ����������A�s�K�v�Ȏ��Âɂ�蕛��p��QOL�ቺ�Ȃǂ�������\��������v�Ƙb���Ă���B m3.com 2016�N2��1�� |

|

����A�R����܂��p���������k�߂�H �u�������Â��Ȃ��v���������ꍇ���H |

| �V�������@�鋞��w��w���O�Ȉ�t �@���āA�����͂��Â̘b��Ő���オ���Ă��܂��B�g�ɘ_�N�h�́u���������Ŏ����v�ƌ����Ă��܂��B�g��펯�N�h�́u�������Â����Ȃ��Ŏ��R���������҂���v�Ƃ����ӌ��ł��B�����āg�펯�N�h�́u���m��w�I���Â�D�悵�āA�����Ă��낢��Ƃ������Ƃ������Ă������v�Ƃ������ł��B �@�܂��A�ɘ_�N�������悤�Ɋ��������ł�����̂ł��傤���B�ی��K�p������ɂ��ی��a���Ƃ��Ċ܂܂�Ă�����̂͂���܂���B���Ȃ��Ƃ������J���Ȃ́A�����ɂ����ގ����钼�ڂ̌��ʂ�F�߂Ă͂��܂���B �@�܂��A�L�g���a�q����̏����w�؉��F�̍ȁx�ł��L���ȍ]�ˎ���̊����̖���ł������؉��F�́A�Ȃ������Ȃ�������ɂ��đS�g�����������������̂ł��傤�B�������������ł͎���Ȃ�����A�E�o��p�������������̂ł��B���������œ�������A�S�g�����Ȃǂ͕s�v�Ȃ͂��ł��B�܂�A�ɘ_�N�������悤�ɂ�������������Ŏ������Ƃ͖����ł��傤�B �@����ŁA�����p���邱�Ƃ͈Ӗ�������Ǝv���܂��B�R����܂̕���p���y��������A�Ɖu�́A�܂茒�N�͂��ێ����i�����肷��ɂ͑������҂ł���Ǝv���Ă��܂��B �@�������A�Ɖu�͂Ƃ������t�͒ʏ�͌��N�͂̈Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B�������Ɖu�͂��オ��Ƃ����R�����g������������A�����オ��̂��A�����ω�����̂����m���߂Ă��������B�����̏ꍇ�A���̂������B���ɂ��ĖƉu�͂Ƃ��������͓K���Ɏg���Ă��܂��B �u�������Ȃ��v�����������Ƃ����蓾�� �@�ł́A��펯�N�̔����͂ǂ��ł��傤�B�u�������Ȃ��Ōo�߂��݂�v�Ƃ������Ƃł��ˁB����͑����̂���ł���A���͂��ꂪ���������Ƃ����蓾�܂��B�����Ŗ��ƂȂ�̂��A�����������Ƃ������Ƃł��B����́u������ᇁv�Ƃ������܂����A�����Ƃ����Ӗ��́A�]�ڂ�Z��������Ƃ������Ƃł��B�ǐ��̎�ᇂ͓]�ڂ�Z���͂��܂���B�L���ȗǐ���ᇂ͎q�{�؎�ŁA�����傫���Ȃ��Ă����͖�肪�Ȃ����Ƃ������̂ł��B�������D�P����3�L���O�����̐Ԃ����������ɓ���Ă����C�Ȃ��Ƃ�z������A�q�{�؎�̑傫�������ł͓��ʂȉe���͏��Ȃ��Ɨ����ł��܂��B �@���������鏊�Ȃ͓]�ڂƐZ���ł����A���ꂪ�������Ă��Ȃ��i�K�ł́A�����̂������ɂȂ�̂��A�܂�]�ڂ�Z�������鐳�m�ȓ����͕s���Ȃ̂ł��B�ł�����A��t�����҂��A����Ɛf�f�����ĕ��u����Ƃ����E�C�����Ă��A�������Ǝ�p�����Ċy�ɂȂ낤�Ƃ���̂ł��B ���҂̂Ȃ��ɂ͖����ÂŒ���������l�� �@�����ŁA��펯�N�̂悤�ɂ������u�����ꍇ�́A���̌�ǂ��Ȃ������Ƃ������ʂ��Љ�ŋ��L����K�v������̂ł��B����̊��҂���̂Ȃ��ɂ́A�����Âŗ\�z�O�ɒ���������������܂��B����Ȋ�ȏǗႪ�A���͊�ՓI�ɏ��Ȃ������Ȃ̂��A����Ƃ����\�ȕp�x�ŋN�����Ă��邱�ƂȂ̂������͂킩���Ă��Ȃ�����ł��B�����I�ɂ���̓]�ڂ̎������\�z�ł���قǃT�C�G���X���i������A��펯�N���咣����悤�ȗ����ʒu���L���ȑI�����̂ЂƂɂȂ�܂��B �@����ŁA�������i�s���Ď�p�����Ă��A�܂��R������Â����Ă���x�ꂾ�Ɗ������邱�Ƃ�����܂��B����ȂƂ��Ɂu���Ɏ��Â��Ȃ�����v�Ƃ������R�Ŏ�p��R������Â������čs�����Ƃ͊Ԉ���Ă��܂��B���������c���������k�߂Ă��܂�����ł��B�������Â��Ȃ����Ƃ��A���͂�����������Â��Ă���{�݂ł͏펯���Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B�ł���A��펯�N�̈ӌ��͐������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@���ǂ́A������펯�N�̈ӌ��ɏW��܂��B��{�͐��m��w�I���ÂŌ��ɔF�߂��Ă�����̂ɗ���܂��傤�B�����āA�⊮��ÂƂ��Ċ������Â�I�����邱�Ƃɂ͑�^���ł��B�܂��A���炩�ɗL���Ȏ��Â��Ȃ��Ƃ���A�܂�����Ɗm��f�f�����Ȃ��i�K�Ȃǂł́A�����ÂƂ����I���������蓾��̂ł��B ���V�������i�ɂ��݁E�܂��̂�j 1959�N���܂� 1985�N �c��`�m��w��w������ 1985�N�` �c��`�m��w��w���O�� 1993�N�`1998�N �p���I�b�N�X�t�H�[�h��w��w�����m�ے� 1998�N�` �鋞��w��w���O�ȂɋΖ� ���L���m�������Տ���ŁA�ڐA�Ɖu�w�̃T�C�G���e�B�X�g�A�����ăZ�J���h�I�s�j�I���̃p�C�I�j�A�ŁA���_���E�J���|�E��f�B�J�����K�̌[�֎ҁA��̓g���C�A�X�����B���������B�Ȃ��A�f�@��]�҂͒鋞��w��w���t���a�@�܂��͌��v���c�@�l��������a�@�Ŏ�f���Ă��������B��w�a�@�͏Љ�K�v�ł��B Business Journal 2016�N2��2�� |

| ����͎��̐鍐�ł͂Ȃ� |

| �@�Q���S���́A�u���E����f�[�v���B���E�ł͖��N���悻�P�R�O�O���l���A����Ɛf�f����Ă���A�V�T�O���l�ȏオ�A����ɂ���Ď��S���Ă���B�K���ɍ��Ђ͊W�Ȃ��A�q��������A����҂�����Ƃ����đ�ڂɌ��Ă��炤���Ƃ��ł��Ȃ��B �@�u���E����f�[�v�́A���ۑ���A���iUICC�j�ɂ���Ď��{����Ă���B���̓�UICC�́A���̖��ɐl�X�̒��ڂ��Ђ����邽�߂ɃL�����y�[����W�J���Ă���B�܂����̓��́A����̐f�f�A���ÁA�\�h�̂��߂̐V���ȕ��@�ɂ��ĕ��L���c�_���s���A�ӌ��������邫�������ɂ��Ȃ��Ă���B �@�Q�O�P�U�N�́u���E����f�[�v�̃X���[�K���́A�u����͉�X�̎�ɕ�����v�B���X���[�K���́A��t�ƉȊw�E���͂����킹�邱�ƂŁA����̔��Ǘ��Ƃ���ɂ��e����ቺ�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B���X�N���s��ᇕa�@�U�Q�Ԃ̃A�i�g�[���[�E�}�t�\���@���́A���̂悤�Ɍ���Ă���| �u���E�ōł����������́A�S���ǎ����ŁA�Q�ʂ����������ł��B���V�A�ł͖��N���悻�T�O���l��������ᇂ̐f�f���Ă���A���̂����Q�T���l�ȏオ�S���Ȃ��Ă��܂��B���V�A�����łȂ��A���E���ň�����ᇂ����������Ă��܂��B�ŋ߂V�N�Ԃ����ł�������ᇂ̔��Ǘ��͂P�P�p�[�Z���g�������܂����B���R�͂���������܂��B���ώ��������т����Ƃ����̈�ł��B���Ȃ킿���ώ������������قǁA����̔��Ǘ��������Ƃ������Ƃł��B���̂��ߐ��E�ł͈�����ᇂƂ̓������d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���A�w����f�[�x����߂�ꂽ�̂ł��v�B �@�������Ȋw����Â��i���𑱂��Ă���B����w�͍ŋ߁A�������Ă���肷�鍂���x�Z���T�[�̊J���v���W�F�N�g�\�����B���Z���T�[�́A����̋^�������邩���l�ł��`�F�b�N���邱�Ƃ��\�Ƃ���B�w�҂����͂܂��A�ǂ̓���������ɖ`����Ă���̂�������ł���悤�ɂ�����j���Ƃ����B �@�����ɂ���זE�����邱�Ƃ肷��u�d�q�@�v�̐����́A�C�X���G���A�h�C�c�A���V�A�ł��s���Ă���B���V�A�E�V�x���A�A�M�Nj�m���H�V�r���X�N�̊w�҂����́A���t�A���t�A�g�D�A�ċC�ȂǂŎ�ᇃ}�[�J�[�̌��o���\�Ƃ��鏬�^�ň����ȋ@����A�����㐶�Y�֓�������i�K�ɒB�����Ɣ��\�����B �@���v���ɂ��ƁA���{�ł͖��N���悻�S�O���l���A����ɂ���Ď��S���Ă���B�܂����{�ƃ��V�A�̈�t�����́A�����������̌��N�ɂ��܂蒍�ӂ��Ă��Ȃ��Ƃ��Č��O���Ă���B����Łu����v�Ƃ������t�́A����Ɛf�f���ꂽ�l�X���V���b�N�Ɋׂ��B�}�t�\���@���́A���̂悤�Ɍ���Ă���| �u�ŋ߂܂ň݂���̔��Ǘ��Ő��E�ꂾ�������{�́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��s�����B���{�́A�E���̒���������s��Ȃ��ٗp��ɂƂ��ĕs���ƂȂ�@���̑������̂��B���̂��ߍ����{�݂̈���̂T�X�|�U�P�p�[�Z���g�������i�K�Ŕ�������Ă���A��p�͓������ōs���Ă���B���Ȃ킿�A���Â̗L�����́A�i�s�x�ɂ������Ă���Ƃ������Ƃ��B����Ől�X�ɂ͖����ɁA����ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A����鍐���ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�Ƃ������o������B����͑傫�Ȍ�����B�ŐV�f�[�^�ɂ��ƁA�������͂��҂̔����ȏ�����������Ă���B����ŁA�w����x�Ƃ������t�̉��ɂ́A�P�O�O�ȏ�̕a�C���B��Ă��邱�Ƃ𗝉�����K�v������B�����̕a�C�́A�l�X�Ȍ`�ŐZ�����A�l�X�ȕ��@�Ŏ��Â����B���̒��ɂ́A�X�O�p�[�Z���g�̊����Ŋ�������a�C������B������S�O�N�O�̎����܂��w�����������A�q�{����̏����̂X�O�p�[�Z���g���S���Ȃ��Ă����B�����������͍��A�q�{����̏����̂X�W�p�[�Z���g�����������Ă���B�������A�������������邾���łȂ��A���������͂��̌�A���N�Ȏq�����o�Y���Ă���B�畆������������������B�����̒i�K�̊������́A�X�O�p�[�Z���g�ȏゾ�B����́A���̐鍐�ł͂Ȃ��B�l�X�͂����m��K�v������B�����`���A��������K�v������c ���̂��߂ɂ��w����f�[�x���K�v�Ȃ̂��v�B Sputnik 2016�N2��3�� |

|

���������͑咰����̌��o�ɗL�� �����������ƑI�ׂ�悤�ɂ���Ύ�f��������ł���H |

| �@�N1��̕��������ɂ��咰����̌��o���ɂ͈�ѐ����F�߂��A2�`4�N�ڂ̃X�N���[�j���O���L���ł��邱�Ƃ��A�V���Ȍ����ŕ��ꂽ�B �@���������҂�1�l�ł���ăJ�C�U�[�E�p�[�}�l���e�i�J���t�H���j�A�B�j��Douglas Corley���ɂ��ƁA��t��̊Ԃł́A���������̗L�������N�X�ቺ����\�������O����Ă����Ƃ����B�咰�̎�ᇂ�|���[�v�́A�傫���Ȃ�Ȃ���ΕւɌ��t�������邱�Ƃ͂Ȃ����߁A����̌����ő傫�Ȏ�ᇂ����ׂĔ�������A�؏����ꂽ�ꍇ�A���N�ȍ~�̂���̌��o�����啝�ɒቺ����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă����B �@����̌����ł́A�J�C�U�[�E�p�[�}�l���e���N�ی��̉����Җ�32��5,000�l�ɑ��Ď��{���ꂽ�N1��̕���������4�N�ԒǐՁB1�N�ڂɂ́A���������ɂ��A��ɑ咰����Ɛf�f���ꂽ���҂�84.5���ɂ����o���ꂽ�B���N�̌��o���x�������̂͗\�z�ǂ���ł��������A2�`4�N�ڂɂ�73�`78���̗L�������F�߂��A�V���ɑ傫���Ȃ�������������I�Ɍ��o�ł��邱�Ƃ������ꂽ�ƁA�����O���[�v�͏q�ׂĂ���B���̒m���́uAnnals of Internal Medicine�v��1��25���f�ڂ��ꂽ�B �@�č�����iACS�j��Richard Wender���́A�u����������10�N�Ԏ�A���S��h�����ʂ�10�N��1��̑咰�����������Ɠ����x�ƍl������v�Əq�ׂĂ���B�咰�����������́A10�N��1��̎�f�łق�100���̂����|���[�v���ł���Ƃ������_�����邪�A�I������1�����Ȃ��ꍇ�A�����������ɒ�R�̂��銳�҂̓X�N���[�j���O���Ȃ��\��������B �@�����������͐N�P�I�ȏ��u�ł���A���Í܂̎g�p�⋭�͂ȉ��܂̕��p�ɂ�鏀�����K�v�����A���������͕s�������Ȃ��A����Ō��̂��̎�ł���B�咰����X�N���[�j���O�ł͕��������Ɠ����������̗������Ă��A�e���������ɓK����������I�ׂ�悤�ɂ���A��f�҂�������͂�����Corley����͎w�E���Ă���B�������A���������ŗz���ƂȂ������҂ɂ͕K�����������������{���Ȃ���ΈӖ����Ȃ���Wender���͏q�ׂĂ���B �@����̌����́A�W���I�ȕ��������ɏœ_�Ă����̂ł���A�č��H�i���i�ǁiFDA�j���V���ɏ��F�����uCologuard�v�ƌĂ�錟���ɂ��Ă͌������Ă��Ȃ��BCologuard�͐���������DNA�o�C�I�}�[�J�[�̌�����g�ݍ��킹�����̂ŁA�W���̌��������������o�����F�߂��Ă��邪�A���ʓI�Ȏ�f�p�x�ɂ��Ă͖������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B m3.com 2016�N2��4�� |

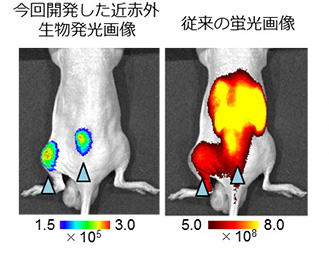

| ����̗L����DNA�A���t1�H�ŕ����鎞�� |

| �@���i�����Ői�����邪��̑��������@�B���ł��A���ł���O�ɂ�������鋆�ɂ̑��������@���A�yDNA�����z�ł���B �@����̐�V�I���X�N�肷�邽�߂ɁA���t���̍זE��DNA������������@���B���t���̎悵�Č����@�ւɑ�������ŁA1�������x�Ō��ʂ��o��B �@��p�͌������e��N���j�b�N���ƂɈႢ�A5000�~���x����20���~�܂ŕ��L���B�č��ł͐���ɍs�Ȃ��A���D�̃A���W�F���[�i�E�W�����[���������āu����\�h�̂��߂̓��[�؏��v�������B �@���t�����ł������ł���\�\���{���̌����Z�p�ŁA���ܔ��ɑ傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ���̂́y�}�C�N���A���C���t�����z�ł���B �@����������Ƃ�����U�����錌�t�̍זE�Ɉ�`�I�ȕω����N����Ƃ����������ʂ����p���������@�ŁA�}�C�N��RNA�ƌĂ���`�����ׂĂ���̔��������ɂ߂�B�����w���̃x���`���[�ł���L���[�r�N�X���J�������B �@�݂���A�咰����A�X������A�_������ȂǏ�����n����ȑΏۂŁA�����O���[�v�́A��������������X��������܂߂��������������m����98���߂��ɂȂ�ƕ��Ă���B �@���łɎ��p������Ă��āA���t�̎悾���ł��ނ̂Ŕ��Ɏ�y�����A������10���~�قǂƏ��X���z�B���������ǂ����A���i�͉������Ă������낤�B �@���t�����̂Ȃ��ł��킸����H�ł����ł���Ƃ����̂��A���Ɍ��̃x���`���[��Ɓu�}�C�e�b�N�v�Ə��a��w�̃O���[�v�����g��ł���y�o�C�I�`�b�v���t�����z���B �@���t1�H���o�C�I�`�b�v�iDNA��^���p�N���A�����Ȃǂō\�����ꂽ��j�ɏ悹��ƁA3���ȓ��ɂ���̗L�������f�ł���Ƃ����B�����ł́A���a0.1mm�ȉ��̃X�e�[�W0�̂���肵���Ƃ����B�N���Ɏ��p�����\�肳��Ă���A������p�͐����~�Ƒz�肳��Ă���B �T���|�X�g2016�N2��5���� |

|

���Â��Ē���������l�͂ǂ�Ȑl�H ����73�l��ΏۂɌ��� |

| �@���Â����l�͂ǂ̂悤�Ȑl�����������₷���̂ł��傤���H���Ì�ɁA�ǂ̂悤�ȗv�f���������ɊW���Ă��邩��������܂����B �����Ẫ��n�r���Œ����� �@����Љ�錤���́A����ɂ�錒�N��Ԃ̈����Ȃǂɑ��ă��n�r�����Ă���73�l�̂��҂�ΏۂƂ��܂����B���҂̊�{�I�ȃv���t�B�[���A�މ@��̌o�߁A�������Ԃ�^���@�\��ԂȂǂ̃f�[�^���W�߂�ꓝ�v�I��͂��s���܂����B ���^���@�\�������ƒ��������� �@���̌��ʂ������܂����B �@�@�\�I�����x�]���\�ɂ����č��v�_����80�_�ȏ�̊��҂́A80�_�����̓_�����o�������҂��L�ӂɒ����������ip = 0.002�j�B �@�މ@���ł̋@�\�I�����x�]���̉^���X�R�A�ip��0.004�j�A�@�\�����x�]�������@�ip��0.001�j�A�J���m�t�X�L�[�̃p�t�H�[�}���X�X�e�[�^�X�ip��0.022�j�A���s�\�́ip��0.026�j�A�A��ip��0.009�j�A�����āA�ݑ��Â��邱�Ɓip��0.045�j�͗L�ӂɐ����Ɗ֘A���Ă����B �@���҂̂����ŁA���n�r��������ɍ������s�\�́A�^���@�\������ꂽ�l�A�܂��A�ݑ��Â���l�Ȃǂ����������Ă���Ƃ������Ƃ�����܂����B �@���̌������ʂ���A�����҂����́u���@���҂̃��n�r���ɂ��^���@�\����͂��҂̒������Ɗ֘A���Ă���B���҂ɂ����ă��n�r���ɂ�莩�������i����Ă��邱�Ƃ́A�\��ǍD�ł��錩���݂��傫�����҂̖ڈ�ƂȂ肤��v�ƌ������q�ׂ܂����B �@���n�r���ɂ�荂���^���@�\�����҂͒���������\����������������܂���B���҂����n�r�������邱�Ƃ́A�]����L�����߂ɂ��Ӗ������邱�ƂȂ̂�������܂���B medley 2016�N2��7�� |

|

�R���܂��r�t�B�Y�X�ۂɓ��� �V���o�C�I�|�鋞������A���������̊J�����J�n |

| �@�V���o�C�I����́A�鋞������w�Ƌ����ŐV�K�R����܂̋��������J�����J�n����B�r�t�B�Y�X�ۂ�A����i�Ƃ����A�S�j�X�g���q���������ɂ���Ƃ����A����܂łɂȂ���p�@�������B�J����������w����A�J���̐i���ɉ����S���E�ɂ�����J���E�����E���Ɖ��Ɋւ���Ɛ�I���C�Z���X���擾���錠���������B �@���������J������̂́A��ᇉ��q�̈��ł���s�s�q�P�̎�e�̂̈�s�q�`�h�k�|�P�Ɍ������镪�q���������Ƃ����܁B����e�̂͂���זE�₪�זE�ɔ������Ă���A�����W�I�ɓ����q����������ƁA����̃A�|�g�[�V�X��U������B �@�ʏ�A�s�q�`�h�k�͎�e�̂Ɍ���������A��e�̂��R�ʉ����Ă���A�|�g�[�V�X��U������B�Ƃ��낪�ʏ�̍R�s�q�`�h�k�|�P�R�̂͂R�ʉ�������A�|�g�[�V�X�U�������ォ�����B����ɑ��A�鋞������w��w���̐Γc��������́A�A���p�J�Ȃǃ��N�_�Ȃ̍R�̂��P��h���C������Ȃ���ϗe�Ղł���_�ɒ��ځB�R���F�����ʂ����o���A�ʏ�̍R�̂�蕪�q�ʂ����������萫��g�D�ւ̎����\�ɗD�ꂽ�u�i�m�A�S�j�X�g���q�v�Ƃ��邱�Ƃɐ��������B �@����ɁA���̃i�m�A�S�j�X�g�����@�\���r�t�B�Y�X�ۂɑg�ݍ��B������������͂��ߑ����̂���͎_�f�̂Ȃ����ɍD��Ő����B����A�r�t�B�Y�X�ۂ����C���ۂ̂��߁A�Ö����^����Ƃ���g�D������ł���̂Ɠ��l�̏ꏊ�ɑI��I�ɐ������n�߁A�s�s�q�P�i�m�A�S�j�X�g������B �@�������f���ł́A���̂s�s�q�P�i�m�A�S�j�X�g�����r�t�B�Y�X�ۂ͒�_�f��Ԃɂ��邪��g�D�ɂ����đI��I�ɑ��B�A�R�����p�A���S�����m�F����Ă���B���҂͗Տ������J�n�Ɍ������O�Տ������Ɋ֘A�������g�݂������Ő��i�B����I�V��̊J���ɂȂ���B m3.com 2016�N2��10�� |

|

�זE�x�����҂Ƀ��N�`�����^ ����ȂǁA��t�哱�ŋ������� |

| �@������w��Ȋw�����������a�@�A�_�ސ쌧������Z���^�[�A���������Z���^�[���a�@�̂R�@�ւ͂W���A�זE�x����ɑ��邪�N�`���Ö@�̑��{������t�哱�������J�n�����Ɣ��\�����B�x����זE�ō��p�x�ɔ������镡���̍R����W�I�Ƃ���A���×p���N�`���̑�Q���i�o�Q�j�ƂȂ�B�Q�N�Ԃ�ʂ��A���Ĕ��������Ԃ��w�W�ɁA�v���Z�{�Q�Ƃ̔�r�ɂ�肪�N�`���̗L������]������B �@�������ł́A��p�ł���̊��S�؏����Ȃ���A���̌�A�p��⏕���w�Ö@�����{�����זE�x���҂��ΏہB�U�O���\�肵�Ă���B �@���Ö@�Ɏg�����×p���N�`���͂���y�v�`�h���N�`���ŁA�זE���Q���s�זE�i�b�s�k�j��U�����邱�Ƃɂ��R��ᇌ��ʂ��B �@���^������ᇍR�����q�̃y�v�`�h������זE�Ɏ�荞�܂�A���̍זE�\�ʂɌ`�������G�s�g�[�v�y�v�`�h�Ǝ�v�g�D�K����`�q�����́i�l�g�b�j�N���X�P�C���q�̕����̂��b�s�k�ɔF������邱�Ƃɂ��A���̎�ᇍR���ɓ��ٓI�b�s�k��U������B���̂b�s�k�́A���l�ɃG�s�g�[�v�y�v�`�h�Ƃl�g�b�N���X�P�C�����̂��זE�\�ʂɒ���Ă���W�I��ᇍזE�ɑ��čזE���Q�����������B m3.com 2016�N2��10�� |

|

����זE�����_���������鎡�Ö@ ����p���Ȃ��A������������ |

| �y�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�z�i�e���r�����n�j2016�N2��3������ �u����זE�������ނ�����ː����Â͂ł��Ȃ��̂��낤���H�v �@�����A����̎��ÂƂ��čs���Ă�����ː����ẤA�̂̊O������ː��Ăđ̓��̂���זE�ɓ͂�����B�������A����זE�̎�O�ɐ���ȍזE������ƁA����������Ă��܂��̂���_���B �@�e���r�����̃R�����e�[�^�[�A�ʐ�O�͋��s�匴�q�F��������K�˂��B����̕��ː����Â̎�_����������u�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�v���A��؎������ɕ������B ����זE����荞�݂₷���z�E�f�̖�܂𓊗^ ����u����זE����荞�݂₷���z�E�f�̖�܂��A�S�g�ɓ_�H�œ��^���āA����זE�ɂł��邾���z�E�f�̖�܂��W�܂�����Ԃ��������܂��v �@���ɁA������Ƃ����@�B���g���Ē����q��̂ɏƎ˂���B�����q�̓z�E�f�Ɣ�������Əd���q�����������邪�A����͂���זE��j��͂������B�������A�זE���Ŕ��������d���q�����͂������́A���̍זE1���ɂƂǂ܂邽�߁A�ׂɐ���ȍזE�������Ă������܂œ͂��Ȃ��B����A����זE������_�������ł��鎡�Ö@�Ȃ̂��B �ʐ��u���Ð��т͂ǂ��Ȃ�ł��傤�v ����u�]��ᇂ⓪��ᇂ�......�]�����͗ǂ����т��o�Ă��܂��v �@�܂��Ǘᐔ�����Ȃ����A�������͊��҂ł���B���݁A�Տ������̍ŏI�i�K�ɂ���B�C�ɂȂ镛��p�ɂ��Ă��A����זE������j�Đ���ȍזE�ւ̕��ː��ʂ�Ⴍ�}������̂ŁA�������ł���悤���B �@�����A���i�K�ł͂ЂƂ�_������Ƃ����B�����q�́A�̂̕\�ʂ���6�`7�Z���`�̏ꏊ�܂ł͓͂����A������[���Ƃ���ɂ͂Ȃ��Ȃ����B���Ȃ��B����זE�̈ʒu�ɂ���ẮA���̎��Ö@���L���ɋ@�\���Ȃ����ꂪ����B �z�E�f�́u�I�v���₵�Ē����q������m�����₷ �@���́u7�Z���`�̕ǁv���邽�߂̌������A������̕Љ��ꑥ�����̉��Ői�߂��Ă���B�Љ������́A�R����܂��ɏ��̃J�v�Z���ŕ��܁u�i�m�}�V���v���J���������A��������p���悤�Ƃ����̂��B�܂�A�z�E�f���܂��J�v�Z���ɂ���݁A����זE�ɏW���I�ɓ͂���B �Љ��u�i�����q�Ǝ˂̑O�ɁA�z�E�f�́j�I�𑝂₷�킯�ł��B����ƁA�������悭�����q�������ɔ������āA���ː����o��v �@���̕��@�Ȃ�A���݂̕��@�Ɣ�ׂăz�E�f�̏W�ϓx��20�{�ɏオ��\�������邻�����B����ƁA���Ƃ�7�Z���`���[���ꏊ�ɓ͂������q�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�u�I�ɓ�����v�m���͂����ƍ��܂�B �@�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�͗Տ������̍ŏI�i�K�ŁA�i�m�}�V�����u�z�E�f�̐��܂��J�v�Z���ɓ���Ďg�������v��ԁB�܂�A���p�ւ̌��ʂ��������Ă��Ă��邻�����B���S���̊m�F���\���ɍs���K�v�����邪�A�Љ�������5�N�قǂŏ\���ɗՏ��܂ł�����\��������Ƃ����B �@�X�^�W�I�ł͋ʐ샊�|�[�^�[�ɁA�R�����e�[�^�[�ŏ��D�̍��ؔ��ہA�H���T��A�i�A�F��Ȃ݃A�i��������Ԃ����B �����u���̋@�B�i������j�A�����炮�炢�ł����v �ʐ��u10�����炢...�����炨���͂�����܂��B���̑�菬�����̂ŁA�ł������{�݂͂���܂���v �H���u���Â͂���ς肨����������H�v �ʐ��u�ŏ��͐�i��Âɂ͂Ȃ��Ȃ��ł��傤���ˁv �F���u���̎Ⴂ�l������40�A50��ɂȂ邱��ɂ́A�펯���K�����ƕς���Ă���킯�ł���ˁv �ʐ��u�ς���Ă���Ǝv���܂��v J-CAST�j���[�X 2016�N2��11�� |

|

������\�h�͍��Z�����̐H������ 1��10�O�����̐H���@�ۂ� |

| �@������͓��{�l���������ǂ��邪���1�ʂŁA12�l��1�l�����U�ɂ�����Ƃ�����B�������A�����z���������e������Ƃ����A�Ⴂ����̔��Ǘ��������̂��������B �@���̓������h���ɂ́A���Z���̎�����H���@�ۂ̖L�x�ȐH�����Ƃ�ƌ��ʂ����邱�Ƃ����߂Ă킩�����B�ăn�[�o�[�h��̃`�[�����������܂Ƃ߁A�ď����Ȋw���uAAP�v�i�d�q�Łj��2016�N2��8�����ɔ��\�����B �Ⴂ�����������\�h���ӎ����ăT���_��H�ׂ悤 �o�O�̎Ⴂ�����ł̔��ǃ��X�N24���� �@�����`�[���́A�������肵�����N�L�^������č��Ō�t���N�����̒�����1991�N����27�`44����������9��534�l��ΏۂɁA�H�����Ɠ�����̔��Ǘ��̊W��20�N�ԒǐՂ����B�����āA4�N���Ƃɓ�����̔��ǂƐH���Ɋ܂܂��H���@�ۂ̗ʁA�얞�x�������̊i�w���iBMI�j�A�̏d�ω��ʁA���o�̕p�x�A�A���R�[���ێ�ʁA������̉Ƒ����ȂǂƂ̊֘A�ׂ��B�܂��A�Ώێ҂Ɂu�v�t���̐H���������v���s�Ȃ��A���Z����̐H�����e�����B �@���̌��ʁA�H���@�ۂ��������̂�H�ׂĂ��������ł́A���Ȃ������ɔ�ה��ǃ��X�N��12�`19���Ⴍ�Ȃ����B���ɍ��Z����ɐH���@�ۂ𑽂��ہi�Ɓj���Ă��������́A���Ȃ������ɔ�ׁA�S�̂̃��X�N��16���Ⴍ�Ȃ���肩�A�o�O�̎Ⴂ�����ł̔��ǃ��X�N��24�������������B�܂��A���Z����̐H����1��10�O�����̐H���@�ۂ�lj�����ƁA���X�N��13�����邱�Ƃ��킩�����B �����̓����ǂƁu�v�t���̓��[�v�̊W�� �@������́A�����z�������̃G�X�g���Q�������ǂɋ����W���Ă���A�H���@�ۂ��G�X�g���Q���l��}���邱�Ƃ��m���Ă���B �@����̌����ɂ��āA����̃E�H���^�[�E�E�B���b�g�����͂�������Ă���B �u������̗\�h�ɂ́A�Ⴂ������ʕ�����H�ׂ邱�Ƃ��L�v�ł��邱�Ƃ��ؖ����܂����B�H���@�ۂ��G�X�g���Q���l�������A�������������炷���߂ƍl�����܂��B����܂ł̌�������A���[�̍זE�̔��B�́A���Ɏv�t���ɔ��������ƍR���������o���̉e�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B������A���Z����̐H���������̓����ǃ��X�N��}���邽�߂ɂƂĂ���Ȃ̂ł��v �@�H���@�ۂ̑����H�ו��́A�C���A�C���A�L�m�R�A��A�ʕ��A�����Ȃǂ��B���Ȃ��̎v�t���̂��삳��̐H��ɂ���1�i�T���_�ނ������Ă����悤�B J-CAST�j���[�X 2016�N2��13�� |

|

���̂��Âɂ����ʊ��� �X����́u�i�m�i�C�t���Áv |

| �@�ߔN�ɂȂ�A��������������X����ɑ��A���ٓI�ȃ^���p�N������������A��ᇃ}�[�J�[�Ƃ��đ��������̗L�͂Ȏ�i�ƂȂ��Ă���B�������A���̂Ƃ����p�\�ȃX�e�[�W3�܂ł��X����̔����͖�15���ŁA�c��̖�85���͎�p�s�\�ł���B�����A�R����܂������ÑI�����̂Ȃ������X�e�[�W4A���X����ɑ��A�i�m�i�C�t���Â̗Տ��������n�܂��Ă���B �@����́A����זE�ɑ̊O����j���h���A�j�̐�[�̓d�ɂ�3000�{���g�̓d����Z���Ԓʓd�����邱�Ƃɂ��זE�ɍE�i���ȁj���J���A��������ł����鎡�Â��B������ȑ�w�a�@��������Ȃ̐X���j�T��C�����ɘb�����B �u�i�m�i�C�t���Âɂ��ẮA18��̊̂���ɑ��ėՏ����������{���A�L�����ƈ��S�����m�F�ł��܂����B�����ŁA��N4������Ǐ��i�s���ʼn��u�]�ڂ̂Ȃ��X�e�[�W4A���X����ɑ��A8���ڕW�Ƃ��ėՏ��������s�Ȃ��Ă��܂��B����6��Ɏ��{���܂������A���̑����̏Ǘ�Ŏ�ᇂ��������Ȃ��Ă��܂��B���̎��Â͓]�ڂ̂���X�e�[�W4B�ɂ͓K�����܂���v �@�X����̃i�m�i�C�t���ẤA�S�g�������s�Ȃ��A�g�̂̕\�ʂ��璴���g�̉摜�����Ȃ���j���h���B�X���̎���ɂ͈݂�\��w�������邪�A�������ђʂ��Ē��ːj���x�̑����̐j���A��������͂ނ悤�Ɏh���B �@�Ⴆ��3�Z���`���X����̏ꍇ�A��������͂ނ悤��2�Z���`�̊Ԋu��4�{�̐j���h���B�j�̐�[��1.5�Z���`�����d�C�������\���ŁA�v���X�̐j����}�C�i�X�̐j�Ɍ������ēd�C�������B3000�{���g�̍��d���ŁA1�̐j�̊Ԃ�1������1�b�Ƃ����Z���Ԃ�80������160���ʓd����ƁA����זE�Ƀi�m���[�g���i1�i�m���[�g����10������1���[�g���j�̍E���J���A�זE�����n���o���B �@����ő�������ƂȂ��A����זE���������ׂĎ��ł�������B�i�m�i�C�t���ẤA2008�N�ɃA�����J�Ŏn�܂�A�����͊̂��Â��傾�����B �u�P���^�b�L�[�B���C�r����w�̃}�[�`�����m�̃O���[�v�́A�X�e�[�W4A���X����200��ɂ��̎��Â����{���܂����B50��Ŏ�ᇂ��k�����A��p�\�ƂȂ�A�c��150��͍R����ܕ��p�ʼn����������Ă��܂��B �@���ϐ������Ԃ́A�R����ܒP�Ƃɔ�ׂĖ�2�{��24�����ɉ��тĂ��܂��B�Ǐ��̍Ĕ���3���ŁA�i�m�i�C�t���Â��X���ɂƂǂ܂��Ă��邪��������}������ʁi�Ǐ�����\�j�����邱�Ƃ�������܂����B���̂��߃A�����J�ł́A�X���ÂɎg����Ⴊ�����Ȃ��Ă��܂��v�i�X����C�����j �@�X����̃i�m�i�C�t���ẤA10������2�T�Ԓ��x�̓��@��v����B�ʓd�͈͂ł́A����זE�Ǝ��ӂ̐���זE�����ł��邽�߁A�݂⒰�̔S���ɒ�ᇂ���������A�X�����N�����肷�邩�炾�B�����̉̂��߈��ÂƐ�H���K�v�ŁA�̂��Â�������@���Ԃ������B���Ăł͔x����A�O���B����A�t����Ȃǂ̎��Âɗp�����Ă���A����͓��{�ł���������邱�Ƃ����҂���Ă���B NEWS�|�X�g�Z�u�� 2016�N2��14�� |

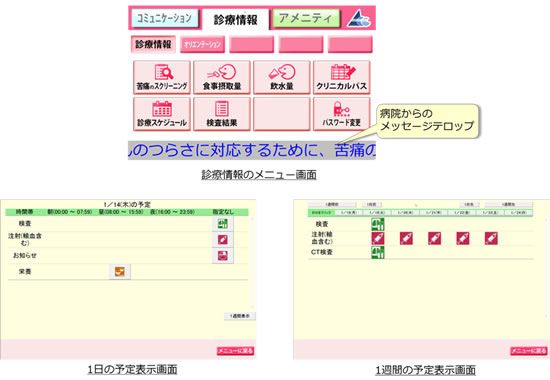

| �u���ҎQ���^��Áv�𑣐i ���m�̂����Ë@�ցA�^�u���b�g�Ŋ��҂��Ǐ�����ȊǗ� |

�@�x�m�ʂƕx�m�ʃt�����e�b�N�́A���m������Z���^�[�����a�@�̓��@���Ҍ����x�b�h�T�C�h�V�X�e�����\�z�B�u���҂Ɠd�q�J���e�̏������L���A���ҎQ���^��Â𑣐i����v�i�x�m�ʁj�ړI�ŁA2������^�p���J�n����B �@���@���҂��A�����̕a���ŁA����Z���^�[�����a�@����ݗ^�����^�u���b�g�𗘗p�B�a�@�̐f�Õ��j�A��Ô�T�Z�Ȃǂ̓`�B�����A�f�ÃX�P�W���[���A�f�ÁE���ÁE�������ւ̈ē��\���A�ߋ��̐f�ÁE�����L�^�Ȃǂ��m�F�ł���B�̂̏Ǐ�A�H���ʁA�����ʂȂǂ����Ҏ��g���^�u���b�g����d�q�J���e�ɓ��͂ł��邽�߁A�Ǐ�̕ω��̔F���⎩�ȊǗ��ӎ������܂�A���Âւ̎�̐�����߂�Ƃ��Ă���B �@�܂��A���@���̗��������߂邽�߁A�@���̔��X�ւ̃f���o���[�����◝�e���̃V�����v�[�\��Ȃǂ̋@�\��������Ƃ����B���@���ɓ��p�i���s�������ꍇ�A���Ҏ��g�����X�܂ōs�����Ƃ����������A���ւ������������Ȃ��Ƃ�����B�܂��A�����������e���܂ňړ����Ă݂������Ȃ������Ƃ������Ƃ�����B�����������Ԃ��������Ƃ����B �@����A�Ō�t�ɂƂ��ẮA�����I��ƕ��ׂ̌y�����\�ƂȂ�B�Ō�t�͏]���A���҂̑̂̏Ǐ�A�H���ʁA�����ʂȂǂ��x�b�h�T�C�h�Ńq�A�����O���A�i�[�X�X�e�[�V�����ɖ߂��ēd�q�J���e�ɓ��͂��Ă����B�f�ÃX�P�W���[���̐����Ȃǂ�����1�l�ЂƂ�Ɍ����ōs�Ȃ��Ă���B �@�{�V�X�e���𗘗p����ƁA���҂��^�u���b�g����d�q�J���e�V�X�e���֓��͂���̂��T�|�[�g���邾���ł悭�A����������ƕ��ׂ��y������A���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ�������P�A�ɒ��͂ł���Ƃ����B  �@�^�u���b�g�ɂ́A�x�m�ʂ�10.1�^���C�h�uARROWS Tab Q555/K32�v���̗p�B��630g�̌y�ʂŁA�o�b�e���쓮���Ԃ͖�11���Ԃ̂��߁A���҂̋N������A�Q�܂ň��S���ė��p�ł���Ƃ��Ă���B �@�����̂��Ґ��͑����X���ɂ���A1981�N�ɓ��{�l�̎��S������1�ʂƂȂ����B2015�N�ɂ́A��������98����A����ɂ�鎀�S��37���l�ɂȂ�Ɨ\������A�����������Ă��邪�҂ɁA�œK�Ȏ��Â������I�ɓK������H�v�����߂��Ă���B����Z���^�[�����a�@�ł́A���S�Ȉ�Â���邾���łȂ��A�u���҂̐ϋɓI�Ȏ��Âւ̎Q���v�𑣂��A���Âɂ��D�e����^�������������l���B ASCII.jp 2016�N2��16�� |

| �����j���O�ł���זE�̑��B��}���ł��邩������Ȃ� |

| �@����זE�̑��B��}���邱�ƂŒm����Ɖu�זE���u�i�`�������L���[�זE�v�ł����A�����j���O�Ȃǂ̉^���ɂ��A�i�`�������L���[�זE�����������A����זE�Ȃǂ̎�ᇂ̑��B��}���ł���\�����A�}�E�X�ɂ������Ŏ�����܂����B �@�R�y���n�[�Q����w�̓}�E�X���Ԃő��点�A����זE���U������Ɖu�n���ɉ^�����^����e�������܂����B���̌��ʁA����4km�`7km�������}�E�X�̖Ɖu�n�������������A�V������ᇂ̑��B��\�h�����ق��A�����̎�ᇂ̐������ő��60���}���ł��邱�Ƃ��킩�����Ƃ̂��ƁB�R�y���n�[�Q����w��Pernille Hojman���́u�^������ᇂ̐������ړI�ɃR���g���[���ł��邱�Ƃ����߂Ď������Ƃ��ł��܂����v�Ƙb���Ă��܂��B �@�����`�[���͔畆�E�x�E�̑��Ȃ�5��ނ̂�����������}�E�X���g���ĉ^���Ƃ̊֘A�����������܂����B�^���ɂ��A�h���i���������o����邱�ƂŁA�����ł���זE�Ɛ키�i�`�������L���[�זE�𑗂�o���Ɖu�n���h������邽�߁A��ᇂ̑��B��}���邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��ƁB�܂��A�^�����̋ؓ�����C���^�[���C�L��-6(IL-6)�Ƃ������������o����Ă���A�i�`�������L���[�זE�Ɏ�ᇂ��U��������w�����o���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B �@����܂ʼn^���Ńi�`�������L���[�זE�����������邱�Ƃ͎w�E����Ă��܂������A�^���ɂ����o�����X�g���X�z���������A����זE���U������w�����o���Ă��邱�Ƃ����߂Ď����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�l�Ԃɑ��ē������ʂ����邩�͂܂���������Ă��܂��A�^�����o��̌������������������\�h�ł���Ƃ����������ʂ����邱�Ƃ���AHojman���̌����`�[���́A���҂̉^���p�^�[���ׁA����̃}�E�X�Ɠ��l�̉e�������邩�ǂ��������Ă����Ƃ̂��Ƃł��B GIGAZINE(�M�K�W��) 2016�N2��18�� |

|

���Ì�̐������Ԃ��������҂̓����́H ���n�r���ɂ���Ď������Đ������Ă���l |

| �@�������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�a�@�̑������M�q��t�ƁA���V�h�j�[��w�̃����_�E�N���C�����m��̌����`�[���́A�^���@�\�Ȃǂ������郊�n�r���e�[�V�������A�ݑ��ÂȂǂŎ����������������Ă��邪�҂́A���̌�̐������Ԃ������Ȃ��Ă����Ɣ��\�����B �@�����ł́A���Â��A�̒��s�ǂ�g�̋@�\���ቺ���Ă������ƂŁA���n�r�����Ă�����{�A���B�̂���72�l��ΏۂɁA�^���@�\�̉���X�̊����\�́A�މ@��̌��N��ԁA�������ԂȂǂ��A�ő��25�����Ԓ��������B �@�����̌��ʂ̓X�R�A�����邽�߁A�u�@�\�I�����x�]���@�iFIM�j�v�Ƃ����A�^����H���ȂǓ��퐶����18���ڂɕ��ނ��A���ꂼ��̉��ʂɉ����āu���S�����v����u�S��v�܂ł�7�i�K�Ŏ����]���@�𗘗p���Ă���B �@���̌��ʁA���n�r���ɂ����FIM�̃X�R�A��80�_�ȏ�i������x�����ł��Ă���j���������҂́A80�_�����i��삪�Ȃ���ΐ���������j�̊��҂����������Ԃ����������B �܂��A�X�R�A�������������҂̓����͂����Ƃ���A���n�r���ɂ���āu�a�@�Ǝ�����s�����ł�����s�\�́v�A�u�y���^�����ł���g�̔\�́v�܂ʼn��Ă���A�ݑ��Â��Ă���A�Ƃ������X��������ꂽ�Ƃ����B �@�����҂�́A�u���҂����n�r����ϋɓI�ɎA�������������𑗂�\�͂����邱�Ƃ́A�\���ǍD�ɂ���\������������v�ƃR�����g���Ă���B �@���\�́A���ۂ���T�|�[�e�B�u�P�A�w��uSupportive Care in Cancer�v2015�N10�����iVolume 23, Issue 10�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B Aging Style 2016�N2��21�� |

| ���ǂƐl�H�łɎg����S���`�b�v�̊֘A�� |

| �@���N���O���炻�̈��S���ɂ��Č��O�̐����オ���Ă����l�H�ł̖��ɂ��āA�Đ��{���悤�₭�d�������グ���悤���B�ď���Ґ��i���S�ψ���(CPSC)��2��12���A���ی��(EPA)�A���a��Z���^�[(CDC)�Ƌ����ŁA�l�H�ł̏[�U�܂̌����Ƃ��Ďg�p����Ă���Ã^�C���ɊܗL����鉻�w�����̊댯���ɂ��āA�������J�n����Ɣ��\�����B �@�č��ł�2014�N�ANBC�e���r�����q�T�b�J�[�I��̂��ǂƐl�H�łɎg����S���`�b�v�̊֘A���ɂ��ĕ��B�ԑg�ɓo�ꂵ�����V���g����w�̏��q�T�b�J�[�`�[���̏y�w�b�h�R�[�`�A�G�C�~�[�E�O���t�B���ɂ��ƁA�l�H�ł̏�Ńv���[�����Ă����w���������u���X�Ɓv����ǁB���������w����38�l�̂����A34�l���S�[���L�[�p�[�������B �@�܂��A���̒��ɂ̓��V���g���B�Ńv���[���Ă����I����\���l�������A�S�Ċe�n�ł����l�ɁA����ǂ����w���������m�F����Ă���B�唼�̓����p��┒���a�ȂǁA���t�̂����늳�����Ƃ����B �@�܂��A�Ď�USA�g�D�f�[��2015�N3���A�u�S�Ċe�n�̊w�Z��q�ǂ������̗V�я�A�ۈ牀�Ŏg���Ă���l�H�ł���A���N�ɊQ���y�ڂ��댯�������鍂�Z�x�̉������o���ꂽ�B����ł��ĘA�M���{��2�@�ւ́A�l�H�ł͈��S���Ƃ��Ďg�p�𐄏����Ă���v�u�[�U�܂Ƃ��ăS���`�b�v���g�p���Ă���l�H�ł̗��p���g�債�Ă��邱�ƂɊ֘A���āA��ɑI��̂�����畆�����ǁA������͂��߂Ƃ��錒�N��̌��O�����サ�Ă���B�l�H�ł𗘗p���Ă��鋣�Z��͑S�Ă�1��1,000�����ȏ゠��A�����̐l�H�ł����ׂēP�����ē���ւ���ɂ́A100���h��(��1��1,260���~)����R�X�g��������v�ȂǂƓ`�����B �@����ɂ���1�N���NBC�́A�uNBC�j���[�X�͐l�H�ł̊댯���ɂ��ĕs�������܂��Ă��邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă������A�A�M�K�����ǂ͂���ɂ��āA�قڒ��ق��т��Ă���BEPA�������J�����̑O�ł̃C���^�r���[�����ۂ����v�ƕ����B������A�ĉ��@�G�l���M�[�E���ƈψ����EPA�̒S������ɏ��Ȃ𑗕t�B2015�N11��6���܂łɃS���`�b�v���g�p�����l�H�ł��̗p���Ă��鋣�Z��̈��S���Ɋւ��邳��Ȃ���̒�o�����߂��B�������AEPA�͂��̗v���ɂ������Ă��Ȃ������B Forbes JAPAN 2016�N2��21�� |

| ���Âŕs���Ɏv�����ƁA�u��p�v�u����p�v��}����1�ʂ�? |

| �@��Ï��������͂��̂قǁA��Ï��T�C�g�uimedi(�A�C���f�B)�v��Ŏ��{�����u����̎��Â�\�h�v�Ɋւ��钲�����ʂ\�����B�������Ԃ�2015�N12��16���`2016�N1��31���ŁA�L����1,097�[�B �@�u����̑��������̂��߂ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ɓv��q�˂��Ƃ���A�u����I�Ȍ��f�v��598�[�Łu�Ƃ��ɂȂ��v(499�[)���������B �@�����āu���ÂɊւ��ĕs���Ɏv�����Ɓv���ŕ����ƁA�u�]�ځv(475�[)���ł������A�ȉ��Ɂu��p�v(466�[)�A�u����p�v(362�[)�������Ă���B �@����\�h�̂��߂ɂ��Ă��邱�Ƃ��ŕ������Ƃ���A�u�H���ɋC�����Ă���v��452�[�ōő��B�����Łu�։��v(343�[)�A�u�����̐����v(285�[)�A�u�^���v(198�[)�ƂȂ��Ă���B�u�Ƃ��ɂȂ��v�Ƃ�����125�[�������B �@���Âɂ́A�W������(��p�E�R����܁E���ː�)�̂ق��ɁA�����̖Ɖu�זE���g���Ă�����U������Ɖu�זE���ÂȂǂ�����B�����ŁA�u����̕W�����ÈȊO�̎��Ö@�v��m���Ă��邩�q�˂�ƁA�u�m���Ă���v(545�[)���ł��[���W�߂��B�u�悭�m���Ă���v(216�[)�ƍ��킹��ƁA�u�m��Ȃ��v(336�[)���A�m���Ă���l�̕���2�{�ȏ㑽�����ʂƂȂ��Ă���B �@���݁A��������Ò��̐l���g�߂ɂ��邩�������Ƃ���A�u����v�̍��v��657�[(�{�l230�[�A�F�l�m�l199�[�A�Ƒ��E�e��228�[�̍��v)�������B�u���Ȃ��v(440�[)�ɔ�ׂđ����Ȃ��Ă���B �@�uimedi�v�ł́A�������K���a�Ȃǂɂ��ďڂ������M���Ă���B �}�C�i�r�j���[�X 2016�N2��24�� |

|

�R�J�E�R�[���ł��Ö�̌��ʂ����シ��H PPI���p���̃G�����`�j�u�̋z���������P |

| �@�R�J�E�R�[�����x���Âɂ悭�݂�����̉����ɗL�p�ł���\�����A�V���Ȍ����Ŏ������ꂽ�B �@�זE�x����̋��͂Ȏ��Ö�ł���^���Z�o�i��ʖ��F�G�����`�j�u�j�̌��ʂ́A�݂�pH�l�ɂ���č��E�����B�������A�^���Z�o���g�p���銳�҂̑����̓v���g���|���v�j�Q��iPPI�j�ƌĂ�鋹�Ă��h�~��p����K�v������APPI�ɂ���Ĉ݂�pH�������Ȃ�i�A���J�����ɌX���j�ƁA�^���Z�o�̋z�����͒ቺ���A���ʂ��ጸ���Ă��܂��B���錤���ł́APPI�̎g�p�ɂ��^���Z�o�̌����Z�x��61���ቺ���邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă���B �@�G���X���XMC�������i�I�����_�A���b�e���_���j��Roelof van Leeuwen�������錤���O���[�v�́A�_�������ł���R�[�����^���Z�o�ƈꏏ�ɕ��p���邱�Ƃɂ��A�݂�pH���t�]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƍl�����B �@�����ł́A�^���Z�o�p����זE�x����28�l��ΏۂƂ��A�팱�҂̔����ɂ�PPI�p���Ă�������B�ŏ���7���Ԃ͖�܂ƂƂ��ɖ�230ml�̐������݁A����7���Ԃ͓��ʂ̃R�J�E�R�[���E�N���V�b�N�����ތQ�ƁA�t�̏����ň��ތQ�ɁA���҂�ׂɊ���t�����B �@���̌��ʁA�R�[���̐ێ�ɂ��^���Z�o�̋z�����ɁA�Տ��I�ɂ����v�I�ɂ��L�ӂȏ㏸���݂�ꂽ�Ƃ����B���̌��ʂ́uJournal of Clinical Oncology�v�I�����C���ł�2��8�����ꂽ�B �@�������҂�́APPI�p���銳�҂Ń^���Z�o�̌��ʂ��ő�ɍ��߂���@�Ƃ��āA1�ʖ����̃R�[��������ł��炤���Ƃ͗e�ՂɎ��s�ł���Əq�ׂĂ���B�ăm�[�X�E�F���E�w���X�E�v���C���r���[�a�@�i�j���[���[�N�B�j��Alan Mensch ���́A�u�^���Z�o��K�v�Ƃ��銳�҂̑����́A�݉�����ɖ�ɂ��ݎ_�����炷���߂�PPI�p����K�v������B���̑�Ƃ��ăR�[���𗘗p���邱�Ƃ͋����[���v�Ɛ������Ă���B �@�R�[�����I�ꂽ�̂́A�I�����W�W���[�X�A�Z�u���A�b�v�A�h�N�^�[�y�b�p�[�Ȃǂ̑��̈����ɔ�ׂĈ݂̎_���x���ꎞ�I�ɑ��傳������ʂ������������߂��Ƃ����B �@���҂̊��z�Ƃ��ẮA250ml�̃R�[���̔E�e���͗ǍD�ł������B�����O���[�v�́A�݂�pH�Ɉˑ����鑼�̂��Ö�ɑ��Ă����̐헪���L���ł���\��������Ƃ��A�Y�������܂Ƃ��ă_�T�`�j�u�A�Q�t�B�j�`�u�A�j���`�j�u�Ȃǂ������Ă��邪�A����̌����ŕ]�����Ă����K�v������Ƌ������Ă���B m3.com 2016�N2��25�� |

| ���S�����P�x1�ʁ@�Ȃ��L�����̐l�͎��ȂȂ��Ȃ����̂� |

| �@��N�A���������Z���^�[���A�s���{���̂���Ɋւ���������f�[�^�\�����B�����ł͍L�����g����ɂ������Ă����ȂȂ��h���ł��邱�Ƃ��킩�����B �@���S����1995�N��39�ʂ���2014�N��8�ʂւƑ傫�����ʂ��グ���L���B����͑S����̉��P���ŁA���̐����������Β����ǂ��z���̂����Ԃ̖�肾�B���ώ����͒j��12�ʁA����6�ʁA�i�����i�j���j��41�ʁA��ؐێ�ʂ�23�ʁi�j���j�A36�ʁi�����j�A�H���ێ�ʂ�25�ʁi�j���j�A35�ʁi�����j�ƁA���ϓI�Ȍ��̂ǂ��ɁA����Ŏ��ȂȂ��q���g���B��Ă���̂��낤���B �@�L���w�ɍ~�藧�����L�ҁB�^�N�V�[�ɏ��ƁA���������^�]��i60��E�j���j�ɘb���B�j���͑���Ƃ�ސE��ɉ^�]��ɁB�Ȃɂ͐旧����A���͌����B�j���ЂƂ肳�܂��B���͈��܂Ȃ����A������1��2�A3���B���f�́u�����Ƃ��Ȃ��v�Ƙb���B �u���N�Ȃ̂ŕK�v�Ȃ��B����ɂȂ�����A�a�@�Őf�Ă��炦���������̂��Ɓv �@�Ə��B��H�@���S�����P�x1�ʂ��炭���ۂƂ͂قlj����B�^�������Ȃ��猧����K�ˁA���N�����ǂ����ۉے��̍��X�ؐ^�Ƃ���ɕ������B �u�m���ɁA�L�����̂��f�̎�f���́A���ς������艺�������Ă��܂����v �@10�N�ȍ~�͎�f������̎��g�݂��������A12�N����̓f�[�����t�������̂��f�[�����g�Ɂg�A�C�h�B�C���p�N�g�̂����M�����݂�B �u���ꂪ����t���Ă���A�S�����l�������Ă��܂����v�i���X����j �@�L�����̂����Â̋��_�A�L����w�a�@�̐��R��F����i���ÃZ���^�[�Z���^�[���j�́A�u��Ë@�ււ̃A�N�Z�X�ƘA�g�̗ǂ��v���w�E����B�����ɂ�16�̂���f�ØA�g���_�a�@������A�A�g����f�Ï��̐��͑S��8�ʁB�u�����������炷���ɐf�Ă��炤�v�B���̌����̈ӎ����A�g���鋒�_�a�@�ւ̏Љ�ɂȂ���A����̑��������A�������Â������炷�B �@��f�̃n�[�h�����Ⴂ�w�i�ɂ́A�픚�n�ł���L���̓���������Ƃ����B �u�픚�̌������c���ꐢ��ƈ�Â̊ւ��͐[���A���������Ƃ̐M���W���ł��Ă��܂��B�������������Ë@�ւ���f����X��������܂��v�i���R����j �@�[�H�̂��߂ɗ���������L���̖�����������鋏�����u�l�G��v�̓X���i39�j�́A�u�m���ɕa�@�̐��͑����v�Ƙb���B�u������������A�d���I���̖�Ԃł��A�f�Ă��炢�܂��ˁv �@���͂���f�Â���Ƃ��Ȃ���t���A���҂̂��k�ɏ��u�����낸���k��v��12�N����J�n�����B����̌��C���F�肳�ꂽ���k��́A����658�l���������Ă���B �@���J�E���}���N���j�b�N�i�����s�s�j�@���̏��}���p�h��������k��̈�l�B����Ȍo����b���B �u�������ƍ��R���X�e���[�����ǂ̎��ÂŒ��N�f�Ă���j�����҂���i60��j�Ƃ̎G�k�̒��ŁA���f�̘b���o����ł��ˁB��x�������Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�����g�������Ă݂���Ɗ��߂܂����v �@���������̌㉟���������āA�j�������f����ƁA�Ȃ�Ƃ������ɂ����������B���������Ŏ�p���ł������߁A1�N�قnjo�����������C���B�ق��ɂ��A�݂����咰�����������������B �@�L���s�̓����́A�S���ɐ�삯�āu����o�^�v���s���Ă���_���B�����̕��˔\�ɂ�邪��̉e���ׂ邱�Ƃ�ړI�ɁA�L���s��t�1957�N������{�B�u��Î҂̂���ɑ���ӎ��������v�Ƙb���̂́A�L���s���L���s���a�@���@���̓�{������B �u�s���ɂ͂��_�a�@�������B���݂��ɐ����������A���ꂪ��Â̎��̍����ɂȂ����Ă���B��a�@��������Ȃ��Ƃ����悤�ȁA���R�̑叫�łȂ��̂��A�����̂�������Ȃ��v �@����p�F�m���͑I������Łu��������{��v��搁i�����j���B������z������͂���̂��낤���B dot.�h�b�g 2016�N2��26�� |

|

�č��œ��[�؏��p��I�����鏗�������� 2005�`2013�N��36������ |

| �@�č��ł́A�S�̓I�ȓ����Ǘ��͉����ł���ɂ�������炸�A���[�؏��p���鏗���̔䗦��2005�N����2013�N�܂ł�36���������Ă��邱�Ƃ��A�č���Ì����E�i�������@�\�iAHRQ�j�̃f�[�^�ɂ�薾�炩�ɂ��ꂽ�B����10���l������ł�����66�l����90�l�ɑ����������ƂɂȂ�A�Ȃ��ł��������[�؏���10���l������9�l����30�l�ւ�3�{�ȏ�ɋ}���B2013�N�ɂ͗����؏����S�̂�3����1���߂�܂łɂȂ��Ă���B �@�������[�؏�����N��ቺ���Ă��邱�Ƃ��킩�����B2013�N�ɗ����؏����������̕��ϔN���51�ŁA�Б��؏�����������61����10�ΎႩ�����B �@���Ȃ��Ă��\�h�I�ɗ����؏����鏗�����A10���l������2�l����4�l�ȏ�ւƔ{�������B������̈�`�I���X�N�̂��鏗���͗\�h�[�u�Ƃ��ė����؏����邱�Ƃ�����A2013�N�ɂ͏��D�ʼnf��ē̃A���W�F���[�i�E�W�����[�����̎�p���b��ƂȂ����B�܂��A�����E�Б��̂�����̓��[�؏��p���O���ł̎��{�������Ă���A2013�N�ɂ͑S�̂�45�����O�����u�ł��������Ƃ����ꂽ�B �@���̃f�[�^�́A�����Ẫp�^�[�����ω����Ă��邱�Ƃ��������̂ł���A���N�A�����A���S�̂��߂̏����̑I���̗L�����ɂ��āA����ɖ��m�ȍ������K�v�ł��邱�Ƃ���������ɂ��ꂽ�ƁAAHRQ�̗����ł���Rick Kronick���͏q�ׂĂ���B �@�ă��m�b�N�X�E�q���a�@�i�j���[���[�N�s�j��Stephanie Bernik���ɂ��ƁA���[�؏��p��I�Ԋ��҂Ɠ��[�����p��I�Ԋ��҂ŁA�S�̓I�Ȑ������͂قړ����x�ł���Ƃ����B����ł����̂悤�ȌX�����݂��闝�R�Ƃ��ẮA��`�q�X�N���[�j���O�̑����A�Č����Â̌���A����̂Ȃ����̓��[�̂��ǃ��X�N��ጸ�������Ƃ��������̗v���Ȃǂ�����ƁA�����͐������Ă���B �@�ăE�B���X���b�v��w�a�@�u���X�g�E�w���X�Z���^�[��Frank Monteleone���́A�K���������[�؏��p���K�v�łȂ��Ă��A��ɉ��x���}�����O���t�B������A���̂��тɕs���ɂȂ���́A�؏����Ă��܂��ق����悢�ƍl���鏗��������Əq�ׂĂ���B����́̕A�č��l����25���ȏ���߂�13�B�̃f�[�^�Ɋ�Â����́BAHRQ�͕č��ی��Љ���Ȃɑ�����@�ւł���B m3.com 2016�N3��3�� |

|

���Ñ��u�u�����q�v�̊��p�����i�� ���{�����E�����[�h�ł��镪�� |

| ���E���̕a�@�ݒu�^�a�m�b�s�V�X�e���i���������Z���^�[�j �z�q���ő������V�Z�p �@�z�q�����ÃV�X�e�����肪����������쏊�B���ɊC�O�W�J�Ő�s���Ă���A�����O�łP�O�{�݈ȏォ��̎��т�����B�����ł͋ߔN�A���É��z�q�����ÃZ���^�[�i���É��s�k��j��k�C����w�ɔ[�������ݔ����ғ����Ă���B���É��z�q�����ÃZ���^�[�ɂ͂���זE��h��Ԃ��悤�ɗz�q�����Ǝ˂���X�|�b�g�X�L���j���O�Ǝ˃V�X�e����B�k��Ƃ͌ċz�œ�������ւ̏W���Ǝ˂��\�ɂ������̒ǐz�q�����ÃV�X�e���������J������ȂǐV�Z�p�����a�������Ă���B �@���ɓ��̒ǐz�q�����ÃV�X�e���̊����͊C�O�̌Ăѐ��ɂȂ�A�č��̈�Î{�݂ւ̐V���ȓ��������܂����B���V�X�e���͂�����ӂ̐��핔�ʂɒ��a�P�E�T�~�����[�g���̋��}�[�J�[��u���A���̈ʒu���b�s�Ŋm�F���ċz�œ��������ǐՂ���B����̈ʒu���������o���A����̓����Ɨz�q���̏Ǝ˃^�C�~���O��������B���}�[�J�[�����Ìv��͈̔͂ɂ��鎞�����z�q�����Ǝ˂��A����זE�ւ̏Ǝˉe����ጸ������B �@�k��ł͓����ÃV�X�e�����P�S�N����^�p�B�����ł͋��s�{���ł��X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�Ɠ��̒ǐՏƎˋZ�p�𓋍ڂ����V�V�X�e�����P�W�N�x���ɉғ�����\��B�C�O�͂���܂ŕč������S���������A�V�V�X�e���ō���̓A�W�A�s�ꂩ��̎��_���B ����זE�����I�����ƎˁA�uBNCT�v16�N�x�ɂ��Տ� �@���ː����Õ���ł͏d���q����z�q������ᇂɏƎ˂�����@�̂ق��A�z�E�f�����q�ߑ��Ö@�i�a�m�b�s�j�V�X�e���������Ŏ��p���ւ̏��������X�Ɛi��ł���B �@���������Z���^�[�i�����s������j�ł͒�����������g�����a�@�ݒu�^�a�m�b�s�V�X�e���̗Տ�������������P�U�N�x���Ɏ��{�����B �@���V�X�e���́A�̓����^������܁i�z�E�f��܁j����ᇍזE�ɏW�ς����A�����q���Ǝ˂���B���q�����ÃV�X�e���͎�ᇂ̂���ꏊ���Ǝ˂��邽�߁A����זE���ӂ̐���זE�ւ̏Ǝˉe����ጸ������Z�p�̊J�����s���ɂȂ�B �@����A�a�m�b�s�V�X�e���͑I��I�ɂ���זE�������Ǝ˂ł���B���҂ɂ͂���ɑI��I�ɏW�ς���z�E�f�����������O���^���A�z�E�f���������W�ς����i�K�Œ����q���Ǝ˂���B����זE�ւ̉e��������Ɍ��点�A����p�����Ȃ��B �a�@���Ɂg���q�F�h �@���������Z���^�[�̎��Ñ��u�͂b�h�b�r�i���]����j���J���������`�E���^�[�Q�b�g�V�X�e���ƁA�����̕č��q��Ђ̒����������g�ݍ��킹�Đ���B���^�̒���������ʼn��������z�q�������`�E���^�[�Q�b�g�ɏՓ˂����Ē����q������B�]���͈��肵���M�O�����q�邽�߂Ɍ��q�F���K�v�������B �@�������q�F�͈�Î{�݂ɂ͂Ȃ��A���ËZ�p�̌����J����i�߂�ɂ͊��҂����q�F�{�݂Ɉڑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���q�F�͊j�R���̈��S���̖�������A����܂ň�Õ���ł̎��p��������ƌ����Ă����B �@�V�V�X�e���͒�����������g�����ߏ��^�����\�ŁA�j�R���̐S�z���Ȃ��B�Z�_���Ⴂ���`�E���̎g�p�Ɍ�����p�̗�p�V�X�e������ː����ʌ��f�̎������ݔ����J�����A�a�@���ւ̐ݒu���\�ɂ����B �@�a�m�b�s�V�X�e���͉��Ăł������J��������قǐi��ł��炸�A���{�����E�����[�h�ł��镪��Ƃ��Ċ��҂ł���B����͗Տ������ɉ����A�V���ȃz�E�f��܂̊J���Ȃǎ��p���܂ł̓��̂�͕�����ł͂Ȃ����A�u���{���̐V�K���ËZ�p�𐢊E�ɔ��M�ł���v�i�ɒO�����������Z���^�[�����a�@���ː����ÉȒ��j�Ƌ�������B �j���[�X�C�b�` 2016�N3��6�� |

|

���זE���łƊ��Ɖu����ɓ������� ��t�傪DGK���j�Q�������� |

| �@��t��w��w�@���w�����Ȃ́A����זE�ڎ��ł�����Ɠ����ɁA����Ɖu�����߂邱�Ƃɐ��������B����̑��B�ƖƉu�@�\�̒ቺ�ɂ������y�f��j�Q���鉻�����������B������ʂɂ��A����זE�����ʓI�Ɏ��ł�������\��������B����܂ł̍R����܂͐���ȍזE�̑��B�@�\�ɂ���p���Ă��܂��B�Ƃ��ɐҐ��זE�ł́A�������B�\���ቺ���ĖƉu�n�̕s�S�̈������ƂȂ��Ă����B���q�W�I���Ö�́A����זE�ɕW�I����ς������������Ă���Ȃǂ̉ۑ肪�������B �@�⍪��v������̌����O���[�v���y�f�W�A�V���O���Z���[���L�i�[�[�i�c�f�j�j�̈�ł��郿�A�C�\�U�C���i�c�f�j���j��j�Q���鉻�������B����זE�̍זE���ڗU������ƂƂ��ɁA����Ɖu�̘��i��p�����邱�Ƃ�˂��~�߂��B �@�c�f�j���́A�������F���̍זE����̑��B�����͂ɑ��i�����邾���łȂ��A�Ɖu�@�\��S���s�����p���̑��B��~��s��������U�����邱�Ƃ��m���Ă���B�c�f�j���̊�����j�Q�ł���A����זE���̒��ڗU���ɉ����A����Ɖu�����߂邱�ƂŁA����זE���𑣐i���邱�Ƃ������܂��B�c�f�j���j�Q�܂͖��̂��Ö�ƂȂ邱�Ƃ����҂����B �@�ŐV�̃n�C�X���[�v�b�g�X�N���[�j���O�n��p���ē�����w�n��@�\�̉��������C�u�����[��T���A�c�f�j������ٓI�ɑj�Q���鉻�������݂����B����ꂽ�������͎��ۂɂ���זE�̎��ł𑣂��A�s�����p�������������邱�Ƃ��m���߂��B�������̍œK���ȂǂɎ��g�݁A������R����܂̑����J����ڎw���B m3.com 2016�N3��7�� |

|

����ɂȂ�₷�������S���ɂ����H�I �ϋɓI�Ȑl�͕s�v�c�ȃp���[������ |

| �@���퐶���̉����ɂ��ϋɓI�ŁA�v��𗧂ĂĎ��s����l�́A�����łȂ��l�Ɣ�ׁA�ꕔ�̂���̔��ǃ��X�N�͍������A�S�̂ł݂�Ƃ���Ŏ��S���郊�X�N��15�����Ⴂ�Ƃ����s�v�c�Ȍ��ʂ��o���B �@���������Z���^�[�Ȃǂ̃`�[�����������܂Ƃ߁A2016�N3��5�����\�����B���̃^�C�v�̐l�͌��f��ϋɓI�Ɏ邽�߁A�������闦�͍����Ȃ邪�A���̕����i�s���Ă��Ȃ���ԂŔ�������邱�Ƃ��������炾�B �l���ɐϋɓI���ƒ��������闝�R���킩���� �]������S�؍[�ǂ̎��S���X�N��26���Ⴂ �@�����`�[���́A�k�͊�肩���͉���܂ŁA�S��8�̓s�{���̒j��5��5130�l��8�N�Ԃɂ킽���ĒǐՂ����B�ǐՊ��Ԓ���5341�l������ǁA����1632�l�����S�����B�Ώێ҂ɂ͎��L���A���P�[�g�p���𑗂�A���퐶���Ōo������o��������ɑ���Ώ��̕��@���A���i�ׂ��B �@��̓I�ɂ́A��肪�N���������ǂ��Ώ����邩�A����6�̍s���p�^�[���������A���ꂼ�ꎩ���ɂ��Ă͂܂�p�x�����B�i1�j��������v��𗧂āA���s����i2�j�N���ɑ��k����i3�j�̃v���X�ʂ������o���w�͂�����i4�j������ӂ߁A����i5�j�ς��邱�Ƃ��ł�����Ƌ�z�����������肷��i6�j���̂��Ƃ�����đ��̂��Ƃ�����A��6���B �@�����āA�u�ϋɓI�E�v��I�v�ɑΉ�����^�C�v���u�Ώ��^�v�A�u���ɓI�E�ꓖ����I�v�ɑΉ�����^�C�v���u�����^�v�Ɩ��t���A���̐��i�p�^�[���Ƃ��ǁA���S�̃��X�N���r�����B �@����ƁA�u�Ώ��^�v�̐l�́u�����^�v�̐l�ɔ�ׁA����S�̂̔��ǃ��X�N�͂قړ������������A�܂����̑���ɓ]�ڂ��Ă��Ȃ��i�K�̑�������i���ǐ�����j���r����ƁA���Ǘ��i�����闦�j����13�����������B�������A�t�ɂ���S�̂̎��S���X�N�͖�15���Ⴉ�����B�܂��A�u�Ώ��^�v�̐l�͌��f�ł������闦��35�������������B �@�����`�[���ł́u���i�ɂ���Ă���ɂ����郊�X�N�ɍ��͂Ȃ����A�Ώ��^�̐l�͌��f�ɂ��ϋɓI������A����̑��������ɂȂ���A����������l�������Ȃ�v�ƃR�����g���Ă���B �@���Ȃ݂ɍ���̌����ł́A�]������S�؍[�ǂ̃��X�N����r���Ă���B�u�Ώ��^�v�̐l�́u�����^�v�̐l�ɔ�ׁA�]������S�؍[�ǂŎ��S���郊�X�N��26���Ⴍ�������B�����Ȃ�ƁA���i�̍��������ɉe�����Ă���Ƃ����������B J-CAST�j���[�X 2016�N3��9�� |

| �����̎��S�Ґ����ł������u�咰����v���X�N�����߂�NG�K�� |

| �������茾���� �����̎��S�Ґ��������u�咰����v�̃��X�N�����߂�NG�K�����Љ�Ă��� ��������������ł���A����\�[�Z�[�W�Ȃǂ��̂悤�ɐH�ׂĂ��� �^�o�R���z���Ă���A�^���s���������Ĕ얞�ɂȂ��Ă����4�� �@�ˑR�ł����A���{�l�����ɂƂ��āA�ł����S�Ґ��̑�������̕��ʂ͂ǂ����Ǝv���܂����H �@�u������A���ȁc�c�H�v�u�݂���Ȃ��́H�v�ȂǂƂ��낢��Ȉӌ������邩�Ǝv���܂����A2013�N�̎��_�ŏ����̎��S�Ґ����ł��������ʂ͑咰�ł��B �@�����ō���͍����������i�č��j�Ȃǂ̏����Q�l�ɁA�咰���X�N�����߂Ă��܂������K�����܂Ƃ߂܂����B ��1�F��������������ł��� �@���������݂�����ƁA�咰���X�N�����܂�Ƃ����Ă��܂��B�u���݂������Ăǂ̂��炢�H�v�Ƃ������A�����������i�č��j�ɂ��A1����3�t�ȏ�̃A���R�[�����v���ӂ��Ƃ��I �@�����A�����͐��܂�Ȃ���ɂ��ăA���R�[������������\�͂��j����荂���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B���̈Ӗ��ł́A�����Ă��������x�ɂƂǂ߂Ă݂ẮH ��2�F�^�o�R���z���Ă��� �@�����������ɂ��A�^�o�R�͑咰����̎��S���X�N�����߂�Ƃ���Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�̊O���g�D�ł��鍑�ۂ����@�ւ���́A�咰�݂̂Ȃ炸���܂��܂ȕ��ʂ̂��X�N�����߂�Ǝw�E����Ă��܂��B �@�i���҂͍������։����J�n���A�����łȂ��l������̐l�̉��ɒ��ӂ������ł��ˁB ��3�F�^���s���������Ĕ얞�ɂȂ��Ă��� �@�^���s����얞�͑咰���X�N�����߂�ƁA�e��̌����@�ւ���x�����o����Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցiWHO�j�ɂ��A�H������A������A�t������Ȃǂ̃��X�N�܂ō��߂�Ƃ��B�^���s�����Â����Ă͂����Ȃ��̂ł��ˁB ��4�F����\�[�Z�[�W�A�n���Ȃǂ��̂悤�ɐH�ׂĂ��� �@�ԓ���\�[�Z�[�W�A�n���Ȃǂ̉��H����H�ׂ�����ƁA�咰���X�N�����܂錤�����ʂ��o�Ă��܂��B �@�����������i�č��j�͂����܂ł��g�\���h�Ƃ����͈͂ŐG��Ă��܂����A���E��������ƃA�����J��������ɂ��A�g�m���ȁh���X�N�v�����Ƃ���Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɍ��������Z���^�[�i���{�j�̌����ł́A���ޑS�̂̐ێ�ʂ������Ƃ����ʂ�1��100g�ȏ�Ƃ��Ă��܂��B100g�Ƃ́A�ӊO�Ƃ����ɐێ�����Ă��܂������ȗʂł���ˁB �@�����̗l�ɁA�ԓ�����H����H�ב�����悤�Ȑ����́A������ƋC�������������������c�c�B �@�ȏオ�咰���X�N�����߂鐶���K���ł������A�������ł������H�@�ߋ��ɑ咰������������Ƒ�������ꍇ�́A���������C���������ł��ˁB ���C�u�h�A�j���[�X 2016�N3��14�� |

|

�����j���O�@�V�����I����Ƃ���זE���k������ �A�h���i��������ł݂Ȃ���u�퓬�́v |

| �@�E�H�[�L���O�ƕ���ŁA�����ɐl�C��2��X�|�[�c�̃����j���O�B�F�m�ǂɂȂ�ɂ����A�V����x�点��A���邭�O�����ɂȂ�......�ȂǑ����̌��N���ʂ����邪�A�ŋ߁A����זE���k��������Ƃ������������������\���ꂽ�B �@�܂��}�E�X�̎����i�K�����A���ׂ̋����^��������ƕ��傳���A�h���i�������A�Ɖu�V�X�e���̍U�����u�i�`�������L���[�זE�iNK�זE�j�v�������������A����זE�����ł����邽�߂��B�����i�[�ɂƂ��đ���y���݂��܂��������B �����j���O�̌��N���ʂ��܂�1������ �}�E�X�̎����ł́A����זE��50���k�܂��� �@�������܂Ƃ߂��̂́A�f���}�[�N�E�R�y���n�[�Q����w�̃y���j�[���E�z�C�}�����m��̃`�[���B�ԂŃ����j���O�𑱂����}�E�X�́A�����^�������Ȃ������}�E�X�ɔ�ׁA����זE��50�����k�������Ƃ����������ʂ��A���ۈ�w���u�Z���E���^�{���Y���v�i�d�q�Łj��2016�N2��16�����ɔ��\�����B �@�`�[���́A�A�h���i����������זE�ɋy�ڂ��e���ׂ邽�߁A�x����A�̑�����A�畆����Ȃ�5�̂���ɂ��������}�E�X���A���ꂼ��ԂŃ����j���O����O���[�v�Ɖ^�������Ȃ��O���[�v��2�ɕ������B�l�Ԃ������j���O������ƃA�h���i���������傳��邪�A���̏�Ԃ��Č����邽�߁A�����j���O�g�̃}�E�X�ɐl�ԕ��݂̗ʂ̃A�h���i�����𒍎˂����B �@���̌��ʁA�����j���O�g�̃}�E�X�́A�^�������Ȃ������}�E�X�ɔ�ׁA5��ނ̂���זE�̑傫�������ς�50���k�������B����זE���U������NK�זE���A�h���i�����ɂ���đ����������炾�B�}�E�X�̑̓��ׂ�ƁANK�זE�����t�̒����ړ����A����זE��T�����ĂďW���A�U������l�q���ώ@���ꂽ�B �@����NK�זE�����R�����}�E�X���g���A�����j���O��������������������A����זE�͏k�����Ȃ������B�܂��A�A�h���i�����̓������~�߂��}�E�X�ɂ������������������A��͂肪��זE�͏k�����Ȃ������B�����j���O�ł����}������ɂ́A�\���ȃA�h���i�����̕����NK�זE���K�v���Ƃ킩�����B �@�Ƃ���ŁA�Ȃ��A�h���i����������זE���k��������̂��B�悭���s�܂̃R�}�[�V�����ȂǂɁu�A�h���i�����o���`�I�v�Ƃ����L���b�`�R�s�[������B�A�h���i�����́A�R���ŃN�}�ɑ��������̂悤�ɁA�����A���|�A�{��A������ԂɂȂ�ƕ��t���番�傳���B�u���̊�@�v�̎��ɔ��˓I�ɏo�邽�߁u�����z�������v�ƌĂ��B���ɂ����u�Ύ���̔n���́v�̌����B���ꂪ�A����זE��E�C���X���U������NK�זE�𑝂₵�Ċ������A�u�����́v�ɉ�����킯���B �u���v�Ɓu�E�ҁv�̋��͌R���u����זE�v����U�� �@�����`�[���͍���A�C���^�[���C�L��6�iIL-6�j�Ƃ����Ɖu�`�B���q���A�A�h���i������NK�זE�́u����זE���ŋ������v�Ɉ���Ă��邱�Ƃ������BIL-6�́A�����j���O�Ȃǂ̋����^��������Ƌؓ��g�D������o�����B���b��R�Ă�����A���ǂ̉��ǂ�h������A�̂ɂ�������������̂����A����Ƃ̊֘A�͂킩���Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A�Ȃ��NK�זE������זE�̏ꏊ�Ɉē�����K�C�h���߂Ă������Ƃ����������B �@�uIL-6������̔��ǒn�_�܂�NK�זE���؋�������܂��B��X�ɂƂ��āA���̃��J�j�Y���͋����ł����B�Ȃ�IL-6������Ȗ�����������̂��A����̌����ۑ�ł��v�ƁA�z�C�}�����m�͌���Ă���B �@�܂�A���������}�����B�����j���O������ƃA�h���i���������傳��A����זE���a�鎘�uNK�זE�v��������B����A�ؓ����炪��זE�̉B��ꏊ��˂��Ƃ߂�E�ҁuIL-6�v�����o�����B���邱�ƂŁA���ƔE�҂����X�Ƃ���זE�ގ��ɏ��o���Ă����킯���B �@�z�C�}�����m�́u�}�E�X�̎����i�K�ł����A�A�h���i�������\���ɕ��o����^�����A����זE�̏k���ɗL���ł��邱�Ƃ�������܂����B����܂ŁA���҂ɂǂ�ȉ^�����������A�h�o�C�X����̂���������ł����A�����j���O�̂悤�Ȃ�����x���ׂ̂���^�������߂��܂��v�ƌ���Ă���B J-CAST�j���[�X 2016�N3��14�� |

|

1�^���A�a�ł��X�N�͍��܂�̂��H �����ɂ��قȂ�Ɣ��� |

| �@1�^���A�a���҂ł́A��ʏW�c�ɔ�ׂĔ��Ǖp�x�����܂邪�������ŁA�ꕔ�̂���ł̓��X�N���ቺ���邱�Ƃ��A�V���������Ŏ����ꂽ�B1�^���A�a���҂ł́A�݂����̑�����A�X������A�q�{�̂���A�t������̔��ǃ��X�N�͍��܂邪�A�O���B����������̃��X�N�͒ቺ���Ă����Ƃ����B���̒m���́A�uDiabetologia�v�I�����C���ł�2��29���f�ڂ��ꂽ�B �@�������҂�1�l�A�p�G�W���o����w�i�X�R�b�g�����h�j������Sarah Wild���ɂ��A�����ꂽ���X�N�̌X����2�^���A�a��얞�̊��҂ł݂�����̂Ɨގ����Ă���A�C���X�������Âł��X�N���㏸����\���͏��Ȃ��Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��A�����́A����̒m����1�^���A�a�Ƃ��X�N�̊֘A���������������ŁA�����̈��ʊW���ؖ��������̂ł͂Ȃ��ƒf���Ă���B �@�ă����e�t�B�I�[����ÃZ���^�[�i�j���[���[�N�s�j�Տ����A�a�Z���^�[���߂�Joel Zonszein���́A�u����̌����ł́A1�^���A�a���҂ł��X�N���㏸���闝�R����������Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���A�S�Ώۊ��҂��C���X�������Â��Ă���A�Ώێ҂̒���2�^���A�a���҂����݂��Ă����\��������Ƃ��w�E���Ă���B �@���̌����ł́A�I�[�X�g�����A�A�f���}�[�N�A�t�B�������h�A�X�R�b�g�����h�A�X�E�F�[�f����5�J������1�^���A�a���҂̃f�[�^�����W�����B����1�^���A�a�̊��ҏW�c�ƈ�ʏZ���̏W�c�Ƃ̊Ԃł��Ǘ����r�����B3900���l�E�N�̒ǐՊ��Ԓ��A1�^���A�a���҂̂�����9,000�l������ǂ����B �@���̌��ʁA�j����1�^���A�a���҂ł͂���S�̂̃��X�N�㏸�͔F�߂��Ȃ��������A�����ł�7���̃��X�N�㏸���F�߂�ꂽ�BWild���ɂ��ƁA�j���ł͑O���B���X�N��44���ቺ���Ă���A����ɂ��S�̂̂��X�N�ɏ㏸���݂��Ȃ������Ƃ��Ă���B�O���B����������Ƃ������j���œ��ٓI�Ȃ������͂��珜�O����ƁA����S�̂̃��X�N�͒j����15���A�����ł�17���㏸���Ă����B �@�����ޕʂɂ݂�ƁA�݂��X�N�͒j����23���A�����ł�78���㏸���A�̑����X�N�͒j����2�{�ɁA�����ł�55���㏸���Ă����B����ŁA�����̓����X�N��10���ቺ���Ă����B�������A�����̂���͔��Ǖp�x���Ⴍ�A���ۂ̃��X�N�͂킸���Ȃ��̂��Ƃ����B �@�܂��A���X�N��1�^���A�a�̔��ǒ���ōł������Ȃ�A1�^���A�a�Ɛf�f��1�N�ȓ��̂��X�N�͒j���Ƃ�2�{�ȏ�ɏ�����B���A�a��a���Ԃ������قǂ��X�N�͒ቺ���A�j���̏ꍇ�͐f�f����20�N��A�����ł͐f�f����5�N��Ɉ�ʏW�c���x���ɂ܂Œቺ���Ă����B�������A�f�f��Ƀ��X�N�����������̂́A�����̂����o���ꂽ���Ƃɂ��\��������Ƃ����B �@2�^���A�a�Ƃ͈قȂ�A1�^���A�a�͐����K���ɂ͊֘A���Ă��Ȃ����A�u�։��⌸�ʁA�^���Ȃǂ̐����K���̉��P�͂��X�N�̒ቺ�ɂȂ�����̂ŁA1�^���A�a���҂ɂƂ��Ă��d�v���v�ƁAWild���͏q�ׂĂ���B m3.com 2016�N3��14�� |

|

�^�o�R��������Ȃ��I ���S�Ґ�1�ʁu�x����v���X�N�����߂�NG�K��3�� |

| �@���{�l�̎�Ȏ����������������ł����H�@���E��s���̎��̂������ƁA20�ォ��80��̑S�N��Łg����ɂ�鎀�S�h�������Ɣ��\����Ă��܂��B �@����̎�ޕʂɌ���ƁA�ł����S�Ґ��������������ʂ�2013�N�ł͒j�����v�Ŕx���ő��ɂȂ��Ă��܂��B �@�����ō���́A�����������i�č��j�␢�E�ی��@�ցi���A�j�Ȃǂ̏�����ɁA�x���X�N�����߂Ă��܂�NG�K�����܂Ƃ߂܂��B ��1�F�i�������Ă���^�Ƃ�E��ŒN���̃^�o�R�̉����z���Ă��� �@�x����̃��X�N�����߂�m���ȗv���́A��͂�i���B �@�������z���Ă���ꍇ�͂������A�Ƒ���E��ŒN�����z���Ă���^�o�R�̉����ԐړI�ɋz���Ă���ꍇ���A�x���X�N�����߂�ƕ������Ă��܂��B �@���肪�z���Ă���ꍇ�́A�i���ꏊ��ς��Ă��炤�ȂǓ������������ł��ˁB ��2�F�t���[�c�����\���ɐێ悵�Ă��Ȃ� �@�t���[�c�����\���ɐێ悷��ƁA�ꕔ�̌����Ŕx����̃��X�N����������Ƃ������ʂ������Ă��܂��B �@���E��������Ȃǂ��A�ʕ��̐ێ悪�x�����\�h���Ă����\��������Ə��\���Ă��܂��B �@���E�ی��@�ցi���A�j�́A�\���Ȗ��ʕ������ɂ���ƁA���o�i���������j����A�H������A�݂���A�咰����i�����A�����j�Ȃǂ�\�h�ł���\���������Ƃ��Ă��܂��B �@��������H�ׂĂ����͂��܂���̂ŁA�ӎ��I�Ȑێ��S�|�������ł��ˁB ��3�F�^���s���������Ă��� �@�ꕔ�̌����ł́A�\���Ȑg�̊������x�����\�h���Ă����\����������Ă���Ƃ��B �@�m���ɗ\�h������ʂ��Ȃ��Ă��A�\���ȉ^���͌��N�ɑ傫�ȃ����b�g������܂��B���E�ی��@�ցi���A�j�␢�E��������ɂ��A�g�̊����͑咰�����\�h����Ƃ���Ă��܂��B�܂��A��������\�h���Ă����\���������Ƃ��B �@�H������ȂNJe��̂��X�N�����߂���얞�̗\�h�ɂ��Ȃ����肵�܂��̂ŁA���ЂƂ��^�����n�߂����ł��ˁB �@�ȏ�A�x����̃��X�N�����߂鐶���K�����܂Ƃ߂܂������A�������ł������H�@�x����ȊO�̕a�C�̗\�h�ɂ��𗧂��܂��̂ŁA���ӂ��Ă݂Ă��������ˁB �����A���[�o�j���[�X 2016�N3��16�� |

|

��p�ʃA�X�s�����̕��p�ňꕔ�̂��X�N���ጸ ���ɑ咰�E�����ǂ���ŋ������� |

| �@��p�ʃA�X�s���������p���邱�Ƃɂ��A�咰����A�����ǂ�����͂��߂Ƃ��āA����S�̂̃��X�N��3���ጸ����\�������邱�Ƃ����ꂽ�B�������A�։v���F�߂���̂�6�N�ȏ㕞�p�����ꍇ�Ɍ�����Ƃ����B �@�A�X�s�����͂���������N��������̐����w�I�o�H�ɍ�p����ق��A���ǂ┭���`�����̗ʂ��y������ƁA�ă}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�i�{�X�g���j��Andrew Chan���͐������Ă���B �@�uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�3��3���f�ڂ��ꂽ����̌����́A�A�X�s�����̕��p�Ƃ��X�N�ጸ�̊֘A�������ɂƂǂ܂�A���ʊW�𗠂Â�����̂ł͂Ȃ����A���̌����ł����l�̌��ʂ������Ă���Ƃ����B �@�t���_���̒��҂�1�l�ł���ăe�L�T�X��wMD�A���_�[�\������Z���^�[��Ernest Hawk���́A�u�{�����́A�S�؍[�ǃ��X�N�̒ጸ��߉����ÁA�u�Ɋɘa�ȂǁA���̗��R�ŃA�X�s�����p����l�ɂ����āA�����ǂ���A�咰���ጸ���邱�Ƃ���������V���Ȓm���ł���v�Əq�ׂĂ���B �@����̌����ł́A�Ō�t���N�����iNHS�j����ш�Ï]���ҒǐՒ����iHPFS�j�ɎQ������13���l���̒j����ΏۂƂ��āA�A�X�s�����Ƃ���̊֘A�����������B30�N�ȏ�̒ǐՊ��ԂŁA����8��8,000�l���̂���2���l���A�j��4��8,000�l��̂���7,500�l��������ǂ����B �@��p�ʃA�X�s�������T2��ȏ㕞�p�����ꍇ�A�A�X�s���������I�ɕ��p���Ă��Ȃ������ꍇ�ɔ�ׂĂ���S�̂̃��X�N��3���Ⴍ�A�����ǂ����15���A�咰�����19���̃��X�N�ጸ���݂�ꂽ�B�������A������A�O���B����A�x����Ȃǂ̎�v�Ȃ���̃��X�N�ጸ�͔F�߂��Ȃ������B �@�܂��A�A�X�s���������I�ɕ��p���邱�Ƃɂ��A�咰�������ɂ��X�N���[�j���O���Ă��Ȃ��ꍇ��17���A�Ă���ꍇ��8.5���̑咰�����\�h�ł���\��������Ƃ����B �@�č�����iACS�j��Eric Jacobs ���ɂ��ƁA������͌��݂̂Ƃ���A�X�s�����̎g�p�ɂ��āA�^���������\�����Ă��Ȃ��Ƃ����B�S�؍[�ǂ�]�����̊����̂���l�́A��ʓI�ɃA�X�s��������������邪�A�����łȂ��l�́A�ݏo���Ȃǂ̃��X�N�Ǝ����\�h�̕։v�Ƃ̃o�����X����������K�v������Ɠ����͏q�ׂĂ���B �@�A�X�s�����p���ׂ��������Ă���l�́A�܂���t�ɑ��k����悤Jacobs���͊��߂Ă���B�܂��A�A�X�s�����p���Ă��Ă��咰����X�N���[�j���O���Ȃ��Ă悢�킯�ł͂Ȃ��Ɠ����͏q�ׁA�u50�Έȏ�̐l�͂���Ȃ��咰�����ɂ��Ĉ�t�ɑ��k���ׂ����B�|���[�v�����������ɂȂ�O�ɐ؏��ł���v�Ɛ������Ă���B m3.com 2016�N3��17�� |

|

�咰����́u���w�\�h�v�ɓ��A�a���ÖL�p�ȉ\�� ���l�s����̌����O���[�v�����\ |

| �@���A�a���Ö�̃��g�z���~���p����ƁA�咰�B��؏���ɁA�����郊�X�N�������B��̐V�K���ǂ���эĔ������}�������Ƃ̌������ʂ��A���l�s����w�̒_�X������a�w�̒����~���炪�����B�����Ȋ�����ɂ��咰����́u���w�\�h�v�̎����ɂȂ�����̂Ɗ��҂����B�ڍׂ́A�uLancet Oncology�v�I�����C���ł�3��2���f�ڂ��ꂽ�B �@����o�ł͐��E���ŋi�ق̉ۑ�Ƃ���Ă���B�Ȃ��ł��咰����́A�����K���̉��ĉ���w�i�ɂ킪���ł����Ґ����}�����Ă���A�V���ȑ��߂��Ă���B �@��������́A����̋��ɂȑ�͗\�h�ɂ���Ƃ��A��܂�p�����u���w�\�h�v�ɒ��ځB����܂ŁA���A�a���Ö�̃��g�z���~���ɂ��咰����}�����ʂ��������鐔�����̌���������Ă�����̂́A��b�������x���̌��ʂɂƂǂ܂��Ă������Ƃ���A����A�咰�|���[�v�؏��p���{�s�������҂�ΏۂɁA�p��̃��g�z���~�����^�̗L�����ƈ��S�����������郉���_�����v���Z�{�ΏƓ�d�ӌ��f�U�C���̔�r���������{�����B �@�Ώۂ́A�咰�B��܂��̓|���[�v��������Ő؏������A�a����151�l�B�Ώۊ��҂����g�z���~��250mg/���p����Q�i79�l�j�ƃv���Z�{�p����Q�i72�l�j��2�Q�Ƀ����_���Ɋ���t�����B����J�n����1�N��ɓ��������������{���A�咰�O����a�ςł���B��܂��̓|���[�v�̐V�K���Ǘ��A�Ĕ������r���������B �@���̌��ʁA����J�n����1�N��̑B��̐V�K���ǂ���эĔ����́A�v���Z�{�Q�ɔ�ׂă��g�z���~���Q�Ŗ�40���L�ӂɒቺ���Ă����i30.6����51.6���A���X�N��0.60�A95���M�����0.39�`0.92�AP��0.016�j�B�咰�|���[�v�̐V�K���ǂ���эĔ��������l�ɁA�v���Z�{�Q�ɔ�ׂă��g�z���~���Q�Ŗ�33���Ⴂ���Ƃ��킩�����i38.0����56.5���A��0.67�A0.47�`0.97�j�B�Ȃ��A���g�z���~���̕��p�ɂ��d�ĂȗL�Q���ۂ͔F�߂��Ȃ������B �@������́u�咰�B��₪���؏�������X�N�͍����Ƃ���Ă���A���g�z���~���̕��p���咰���X�N�̒ጸ�ɂȂ���ƍl������v�Əq�ׂĂ���B�܂��A������HealthDay�̎�ނɉ����A���g�z���~���͉��w�\�h���4�̕K�{�����i����p�����Ȃ��A��p�@�������炩�A���p���₷���A�����j�����Ă��邱�Ƃ���A�u�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ̗\�h�ɃA�X�s�������g���Ă���悤�ɁA����̗\�h�ɂ��A�n�C���X�N���҂ɂ͖�܂ɂ��\�h��������p�������̂����������Ȃ��ƍl���Ă���v�Ɗ��҂������Ă���B m3.com 2016�N3��18�� |

|

�咰���X�N��ጸ����6�̕��@ ���Ɍ��ʂƐg�̊������d�v�Ȗ��� |

| �@����Ɖh�{�w�̐��Ƃɂ��ƁA�咰���X�N���y�����邽�߂�6�̃X�e�b�v�����炩�ɂȂ��Ă���A����ɏ]���A�咰����Ǘ�̔����͗\�h�ł���Ƃ����B �@�č��̓��v�ł́A�咰����͂��S�����̑�2�ʂł���A���Ґ���3�Ԗڂɑ����B�č����������iNCI�j�̐���ł́A2016�N�̑咰���Ґ���13��4,000�����B�č���������iAICR�j��Alice Bender���́A�u����܂ł̌����ŁA�H���E�̏d�E�g�̊����ɂ���āA�č��̑咰�����50���͗\�h�ł��邱�Ƃ���������Ă���B����͖��N��6��7,200��ɑ�������v�Ƙb���Ă���B �@�G�r�f���X�ɗ��Â���ꂽ6�̕��@�͈ȉ��̒ʂ�B �@ ���N�̏d���ێ����A�����̎��b�ʂ��R���g���[������B�����̎��b�́A�̏d�ɂ�����炸�咰���X�N�㏸�Ɋ֘A����B �A �K�x�ȉ^�������I�ɍs���B�Ƃ̑|�����烉���j���O�܂ŁA���܂��܂Ȋ������l������B �B �@�ێ��̖L�x�ȐH�ו�����������ۂ�B1��������H���@��10g�i���ł����1�J�b�v��j��ۂ�ƁA�咰���X�N��10���ቺ����Ƃ����B �C �ԓ��̐ێ�ʂ����炵�A�z�b�g�h�b�O��x�[�R���A�\�[�Z�[�W�Ȃǂ̉��H���������B�����d�ʂŔ�r����ƁA���H���ɂ��咰���X�N�͐ԓ���2�{�ɂ��Ȃ�B �D�A���R�[���͎~�߂邩�A�T���߂ɂ���i�j����1��2�t�A������1�t�j�B �E�j���j�N�������Ղ�ۂ�B�G�r�f���X�́A�j���j�N�̖L�x�ȐH�����咰���X�N��ጸ���邱�Ƃ��������Ă���Ƃ����B �@3���͑S�đ咰����[�����ԁB����ɔ����č�����iACS�j�́A50�Έȏ�̐l�͑咰����X�N���[�j���O�ɂ��Ĉ�t�ɑ��k����悤���߂Ă���B�X�N���[�j���O�ɂ��Ǐo��O�ɂ�������A���Â��₷���Ȃ�A�����������܂�B m3.com 2016�N3��22�� |

|

�������҂̔D�P�o�Y����������J ��Ï��T�[�r�X�iMinds�j�A�K�ȏ��̂��������� |

| �@��Ï��T�[�r�X�iMinds�j�͂��̂قǁA�u�����҂̔D�P�o�Y�Ɛ��B��ÂɊւ���f�Â̎����

2014�N�Łv���I�����C���Ŗ������J�����B���B�̓K����ɂ�������T�o�C�o�[�̑����ɔ����A���{����E���B��Ì�����i�����{����E���B��Êw��j�Ȃǂ��ҏW�������̂ŁA�������҂̔D�P�o�Y���l����ۂɈ�Ï]���҂�������𐳂����������A�K�ɔ��f���đI����i�߂Ă����v���Z�X���Љ�Ă���B �@���̎�����́A����24-25�N�x���J�Ȋw������⏕���u�������҂ɂ�����D�s���ێ��̂��߂̎��ÑI������ъ��Ҏx���v���O�����E�W�K�C�h���C���̊J���v�ǂƓ��w����߂ĕҏW�����B���{�����w����B����ւ̒����œ������҂�8���߂����D�s���Ɋւ���b���f�@���Ŏ����o���Ȃ�������A�������҂ɔD�s���̖�肪�����Ă����B��È�ɃR���T���e�[�V�������s���Ɖ������B���オ24���ɂƂǂ܂����肵�����Ƃ�������쐬�̂��������ɂȂ����Ƃ����B �@������̑z�藘�p�҂́A������]�̂���������҂̐f�ÂɌg���������È�A���B��È�ƃ��f�B�J���X�^�b�t�Ƃ��Ă���B���҂ւ̏����Î҂̃R�~���j�P�[�V�����A�����Ɛf�f���ꂽ���҂̏����̔D�P�A������]��L����������҂ɑ�������ÂȂǁA5�̑區�ڂŌv31�̃N���j�J���N�G�X�`�����iCQ�j��ݒ肵�A�f�f������D�P���E�o�Y��̊Ǘ��܂ʼn�����Ă���B m3.com 2016�N3��23�� |

|

�����m�[�}7�����ňُ�Ȃق���F�߂��y�č�������z �����m�[�}�́u�ق���̐������Ȃ��v���Ƃ����� |

| �@�č�������iACS�j��3��8���A�ق��낪�����ƃ����m�[�}�i�������F��j���ǃ��X�N�������ƍl�����Ă������A�t�Ƀ����m�[�}�ɂ͂ق���̐������Ȃ��A7�����ňُ�Ȃق��낪�S���Ȃ��ꍇ������Ƃ��錤�����Љ���BADD�́A�ق���̐��Ɍ��炸�A����I�Ȏ��ȃ`�F�b�N�����߂Ă���B �@���̌����ł́A�����m�[�}����566�l��Ώۂɔ畆�Ȑ��オ�ق���̐��𐔂��A�i1�j����Ȃق���A�i2�j����Ɍ����邪�����m�[�}�̓����������ق���\�\�ɕ��ނ����B���̌��ʁA�����m�[�}���҂�66���͂ق��낪�S���Ȃ���20�����ŁA77���ɂ̓����m�[�}�̓����������ق���͑S���F�߂��Ȃ������B���̈���ŁA�����m�[�}�̓����������ق��됔��5�ȏ゠�銳�҂́A�\��̈����X�����m�F���ꂽ�B��������3��2����JAMA Dermatology���Ɍf�ڂ��ꂽ�B �@�����҂�Alan C. Geller���́u�ق��낪������Ό��f����K�v���Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�ق���̐��͕K����������I�Ȉ��q�ł͂Ȃ��v�ƌ��ʂ͂�����ŁA�u�畆�̐F�������l�́A�ق���̐��ɂ�����炸�S�����畆���f���A���ȃ`�F�b�N�̕��@���m���Ă����K�v������v�Əq�ׂ�B �@ADD�́A�畆�̎��ȃ`�F�b�N������1�x�A�S�g���f�鋾���g���Ė��邢�����ōs�����Ƃ𐄏��B�����ɂ������ʂ́A�苾�Ŋώ@�����߂Ă���B���ȃ`�F�b�N�̏ڍׂ͉��L�̒ʂ�B �yADD�����ȃ`�F�b�N�Ɋ��߂�u�����m�[�}�̓���ABCDE�v�z �@A�FAsymmetry�i��Ώ̐��j�@�ق���̕Б����قȂ� �@B�FBorder�i�Ӊ��j�@�Ӊ����s�N���A�������̓M�U�M�U���ĕs���ɂȂ� �@C�FColor�i�F���j�@�F���s�ψ�ŁA���F�⍕������������A�s���N��ԁA���A�Ȃǂŕ����邱�Ƃ����� �@D�FDiameter�i���a�j�@���a��6 mm���A���M�ɂ��Ă�������S������傫�������� �@E�FEvolving�i�i���j�@�g��X����`��F���̕ω����F�߂��� �@ADD�́A���ȃ`�F�b�N�ňُ킪����A�����ɔ畆�Ȑ���ւ̎�f�𐄏�����ƂƂ��ɁA��L�̓����Ɍ��炸�A�ȉ��̂悤�ȏǏ���ΐ���ɑ��k���邱�Ƃ����߂Ă���B �V�����o�����ق��� �ق��̕��ʂɂ�����̂ƊO�ς��قȂ�ق��� ����Ȃ������ꕨ �ق���̕Ӊ����锭�Ԃ�V���Ȏ�� ����݁A�ɂ݁A���� ���ݏo���◎���A�o���̏o�� m3.com 2016�N3��23�� |

|

�V�������u��Â̋ɘ_�A�펯�A��펯�v �����Ŋ�Ԃ��Ȃ�l�A�������ނƁu�������v�}���c�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l���댯�A�ǂ����ׂ��H |

| �V�������^��w���m�A��t �@����́A�A���R�[���Ƃ���̘b�Ő���オ���Ă��܂��B2���ɏ����b���Y�E���m������Z���^�[��������`�q��Ì����������炪���\�����A��������Ŋ炪�Ԃ��Ȃ�l����ʈ����𑱂����80�܂ł�20���̐l���H����A�̂���ɂȂ�Ƃ������ɂ��Ăł��B���������������ɔ��\�����Ȃ̂ŁA�M�ߐ�������܂��ˁB �@���̕ɂ����āu��ʈ����v�Ƃ́A�A���R�[���̗ʂ�1���ʂ�46�O�����ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B1����180�~�����b�g���ł�����A��13���̃A���R�[���x�̓��{���Ŋ��Z����ƁA���傤��2���ɂȂ�܂��B�r�[���̓A���R�[���x����5���Ȃ̂ŁA��1���b�g���ɂȂ�܂��B�炪�Ԃ��Ȃ�l���A�������{��2���܂��̓r�[��1���b�g�����T5���ȏ���ݑ������20���̐l��80�܂łɂ���ɂȂ邻���ł��B �@�������A�A���R�[����23�`46�O�����ŏT5���ȏ�ł́A20������5���Ɍ������܂��B�܂��A�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l����ʈ����i46�O�����ȏ���T5���ȏ�j���Ă�80�܂łɐH����A�ɂ��ł���m����3���������ł��B �@���̔��\���A�g��펯�N�h�́u�l�͊炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ�����A���������ł�������3�������H����A�̂���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B�炪�Ԃ��Ȃ�l��7����1�̊m��������A����A���R�[�������ށv�Ǝ咣���Ă��܂��B�g�ɘ_�N�h�́u�l�͊炪�Ԃ��Ȃ邩��A��������A���R�[���ʂ�45.9�O�����ȉ��ƂȂ�悤�ɂ�������ƌv�Z���Ĉ��ށB46�O�����ȏ��20���A���ꖢ���ł�5�������璴�Ӗ�������s�ׂ��v�Ǝ������Ă��܂��B�g�펯�N�h�́A�u�e�l���قǂقǂ̗ʂ̂����������Ȃ߂�����Ȃ��́v�Ƃ����̂悤�ɑ�l�̃R�����g�ł��B �@�������낢�ł��ˁB�A���R�[���x���̍������������ޏK��������n��ɂ͐H���������A�Ƃ��������Ƃ�M�҂͈�w���̍��ɏK���܂����B�������A����̌����͒��ڂɔS�����A���R�[�����h�����Ă���������Ƃ����X�g�[���[�ł͂Ȃ��A�̂ɋz�����ꂽ�A���R�[�����H����A�̂���������N�����Ă���Ƃ������Ƃ������ł��B�����炱���A�A���R�[�����ӂł���l�A�܂�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�̓A���R�[���̊Q�����Ȃ��A�A���R�[�����ӂł��Ȃ��l�A�܂�炪�Ԃ��Ȃ�l��1����46�O��������Ƃ���̔��������}���ɏ㏸���܂��B�Ƃ������A�炪�Ԃ��Ȃ�l�͗v���ӂƂ������b�Z�[�W�ł��ˁB ����ɂȂ�Ȃ��A���R�[���̐��������ݕ� �@�ł́A��펯�N�̂悤�Ɋ炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�́A�A���R�[���̗ʂɐ����͂Ȃ��̂ł��傤���B���̌����͐H���ƍA�̂���Ɋւ��āA�炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�͏��X����ł��A�炪�Ԃ��Ȃ�l���������T�����ꍇ�ƍ��͂��܂肠��܂����A�Ƃ������_�ł��B �@�A���R�[���͊�{�I�ɒ~�ϓłł��B�l���ꐶ�Ɉ��߂�A���R�[���̗ʂ͌��܂��Ă���Ƃ����Ă��܂����A���̗ʂ����炩���ߐ��m�ɒm�邱�Ƃ͂ł��܂���B�A���R�[�������݂�����ƁA�̉�����̍d�ρA�����Ċ̂���ȂǂŎ��S���܂��B�܂�H����A�Ɍ����Ă͑債�����ł͂Ȃ��炪�Ԃ��Ȃ�Ȃ��l�̈������A�̑����̂��̂ɑ���댯�͂���̂ł��B �@�̑���8�`9���̋@�\���Ȃ��Ȃ��Ă悤�₭�s����F�߂���Ƃ������܂��B���̊̈ڐA�ł͎����̊̑��̖�������āA�����ĈڐA�p�ɒ��܂��B����Ȃ��Ƃ����Ă��A�҂̊̋@�\�͂���قǖ�肠��܂���B�܂�A���\�ȗ\���\�͂��̑��ɂ͂���̂ŁA�u���ق̑���v�ȂǂƂ������܂��B �@�ɘ_�N��45.9�O�����̃A���R�[�������ނƂ����咣�ł����A���̐��������ЂƂ̊�ŁA���͐l���ꂼ��Ȃ̂ł��B�����āA45.9�O�����𐳊m�ɗʂ邱�Ƃ����\�ʓ|�ł��B�����A����Ȉ��ݕ��ł͂�����������������܂���B �@���_�́A�[�����Ȃ��悤�ɁA�A���R�[�����y���݂Ȃ��班�X�����������Ƃ��A�u���͕S��̒��v�Ƃ������鏊�Ȃ��Ǝv���܂��B�A���R�[���͒~�ϓłƂ������Ƃ�O���ɂ����āA�����g�̑̂Ƒ��k���Ȃ���A���ꂼ��̓K�ʂ͈̔͂Ŋy���݂܂��傤�B���ǁA�펯�N�̌����ʂ�ł��B ���V�������i�ɂ��݁E�܂��̂�j 1985�N �c��`�m��w��w������ 1993�`1998�N �p���I�b�N�X�t�H�[�h��w��w�����m�ے� 1998�N�` �鋞��w��w���O�ȂɋΖ� Business Journal 2016�N3��26�� |

|

���N�I�Ȑ����K���Łu����v�͖{���ɖh����̂��H 30�N�������������� |

| �@���{�l�̎��S�����P�ʂ̂���B���N�̌����Ŏ��Ö@�͂��Ȃ�̐i���𐋂��Ă��܂����A�܂��́u����ɜ��Ȃ����Ɓv����Ԃł���ˁB�wDr.�n�Z�̃N�X���ƃT�v�������g�̂��𗧂��ŐV���x�ł́A�����K��������̜늳���Ƃǂ̂悤�ɊW����̂�30�N�ɂ킽���Ē��������C�X���G���̃O���[�v�̕��Љ��Ă��܂��B ����ς�A�����h���ɂ͌��N�I�Ȑ����K������� �@��������ԋC�ɂȂ�a�C�͂���ƒs���ǂŁA���Ƃ����������Ɗ���Ă��܂��B�����ō����́A����ɂ��Ă̂��b���B �@����͑�\�I�Ȑ����K���a�̂P�ł��̂ŁA���N�I�Ȑ����K�����A����̗\�h�ɂ͈�ԂƂ������e�ł��B �@����͂���Ɖh�{�̊W����舵���Ă����厏Nutr Cancer���ɁA�C�X���G���̃O���[�v�iTel Aviv University�j���������̂ł��B �@�����ł́A30�N�Ԃɂ킽���Đ����K���Ƃ���늳���Ƃ̊֘A�ׂ܂����B1982�N�̌����J�n���ɁA���N�Ȓj��632���i40-70�j��ΏۂɁA�H��������g�̊����Ȃǂ̒����A�����A�̏d�A�g���A���t�������s���܂����B �@���̍ہA�P�N�ȓ��ɂ���Ɛf�f���ꂽ13���A����ыɒ[�Ȑێ�J�����[�̂S���͏��O����Ă��܂��B �@���̌�A����24.2�N�Ԃ̒ǐՒ��������Ƃ���146���i23.7%�j���A����ɜ�������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B �@���ɁA�H�����e�Ȃǂ̐����K���Ɋւ����͂��s�����Ƃ���A��r�I�悭���ۂ��Ă���O���[�v�ł́A�قƂ�ǐۂ�Ȃ��Q�ɔ�ׂāA�S���X�N��38�����Ⴂ���Ƃ��������������ł��B �@�Ȃ��A�����[�����ƂɁA�ʕ������܂葽���ۂ�O���[�v�ł́A�t�Ƀ��X�N�̑������F�߂��Ă��܂��B �@�ȏ�̌��ʂ���A�����h�������K���E���C�t�X�^�C���Ƃ��ẮA �@BMI������͈� �@�^�o�R�͋z��Ȃ� �@�H���@�ۂƖ�̐ێ悪���� �@�^���K�� ���d�v�ł��邱�Ƃ�������܂����B �@�܂��A���̂悤�Ȍ��N�I�Ȑ����K���E���C�t�X�^�C�����s���A�S���X�N��37���ɒቺ����ƌ��_����Ă��܂��B �@����ς�A�����h���ɂ͌��N�I�Ȑ����K������ԂƂ�����ł��ˁB �܂��܂��j���[�X�I 2016�N4��12�� |

| ���F�̌��ł��҂̔�J���P���ėՏ����� |

| �@�j���[���[�N�s�̖@�������E�������_�E�N�E�B�`�F�b�N����i64�j�͌��t�̂���̈��ł��鑽����������̊��҂��B2014�N�ɉ��w�Ö@�ɂ�鎡�Â��A���זE�ڐA�����B���Â��n�߂�ƁA����Ȃ��Ȃ�A���_�I�ɂ����Ղ����B�d������A��Ɣ����Ă��āA�����ɉ��ɂȂ��ċx�ނ悤�ɂȂ����B �@�N�E�B�`�F�b�N����͍�N�A�}�E���g�E�T�C�i�C�E�A�C�J�[����ȑ�w�̗Տ������ɎQ�������B�����̖ړI�́A����I�ɖ��邢���F�̌����Ǝ˂��邱�Ƃő����̂��҂�Y�܂��Ă���ɒ[�Ȕ�J��C���̗������݂��ɘa�ł��邩�m���߂邱�Ƃ��B �@4�T�Ԃɂ킽���Ė���30���A�������F�̌�������ʂȏƖ����u�̋߂��ɍ������B���𗁂тĂ���Ԃ̓R�[�q�[������e���r�̃j���[�X�������肷�邱�Ƃ����������B�N�E�B�`�F�b�N����͂����ɏǏ�̉��P�����������B�ȑO���悭�����悤�ɂȂ�A�����̔�J�����P�����B�u�K�������������B���𗁂т�ƈȑO�������C�ɂȂ����v�B �@���߂̗Տ������ɂ�54�l�̂��҂��Q���B�������͖��邢�̔��F�̌����A�c��̔팱�҂͔��Â��Ԃ����𗁂т��B�����`�[���̃��[�_�[��1�l�ŁA�}�E���g�E�T�C�i�C�̎�ᇉȊw�������AHeiddis Valdimarsdottir�����挎�̕ĐS�g��w��c�iAPS�j�N����ŕ������Ԍ��ʂɂ��ƁA���F�̌��𗁂т����҂ł͗������݂̏Ǐ傫���ɘa���ꂽ���A�Ԃ����𗁂т��O���[�v�ɂ͎����I�ȕω��͌����Ȃ������B �@�}�E���g�E�T�C�i�C�̐S���w�҂œ��ȋ����̃E�B���A���E���b�h���́u�K�����҂͌����s�����邱�Ƃ��������Ă���v�Ƙb���B���Ö@�́u��J�ƋC���̗������݂����邪�҂ɑ傫�Ȍ��ʂ��������v�Ƃ����B���b�h�������̌����`�[���̃��[�_�[��1�l���B �@�G�ߐ����Q�iSAD�j�\�\���Ǝ��Ԃ��Z���Ȃ�~�ɋN���邤�\�\�⎞���ڂ��̉e���Ȃǂ��܂��܂ȏǏ�̎��Âɖ��邢�������ʂ����\�������邱�Ƃ͈ȑO���猤���҂��w�E���Ă����B�p�������_��w��̃I�����C�����u�u���e�B�b�V���E�W���[�i���E�I�u�E�T�C�J�C�A�g���[�E�I�[�v���v�͐挎�A����900�l�O�オ�Q������20�̌����ɂ��Ă̕��͂����グ���B����ɂ��ƁA���Ö@�͋G�߂���Ȃ��T�^�I�Ȃ��ɑ��Ă��u�lj��I�Ȏ��É���v�Ƃ��Ė𗧂\��������Ƃ����B �@�J���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�̖��_�����\�j�A�E�A���R�����C�X���G�����ɂ��ƁA���Ö@�͑S�Ă̊��҂Ɍ��ʂ�����Ƃ͌�����Ȃ��B�d�x�̂��ɂ͌����Ȃ��\��������A�K���������]���̎��Ö@�̑���ɂ͂Ȃ�Ȃ����������A���Ö@�ɂ́u�K�����҂̐����̎������P������ݓI�ȗ́v������Ƃ����B�A���R�����C�X���G�����̓}�E���g�E�T�C�i�C�̌����`�[���ƘA�g���Ă���B �@���𗁂т�Ɗ��҂̋C����������郁�J�j�Y���͂܂����S�ɂ͉𖾂��ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���Ö@�͐����ɉe������u�T�[�J�f�B�A�����Y���v�ƌĂ��24���Ԏ����̐����̃��Y���Ȃǂɍ�p���Č��ʂ������炷�\��������ƍl�����Ă���BValdimarsdottir���ɂ��ƁA���҂͂��̃��Y��������Ă��邱�Ƃ������B �@�ŐV�̌����͂��҂̂��̒���ɒ��ڂ��A�팱�҂ɔ�J�̓x�����A���̏Ǐ�A�����Ɋւ�����ɂ��ẴA���P�[�g�������s�����B���̌��ʁA�S�Ă̊��҂����Â��K�v�Ȃقǂ̔�J�ɔY�܂���Ă��邱�Ƃ����������B �@�팱�҂͖���30���A��w���p�ӂ������ʂȏƖ��@��̋߂��ɍ���悤�w�����ꂽ�B�炩���18�C���`�i46�Z���`�j�̋�����45�x�̊p�x�ŋ@���u���A�����ƍ����Ă��邩����A�R�[�q�[������{��ǂ肵�Ă����܂�Ȃ��B�@�킪��������̖��邳��1�����N�X�B�Ⴆ�A�����̖��邳��200���N�X���������ʂŁA���ꂽ���ɉ��O���U�������1���`5�����N�X������ȏ�̖��邳�̌��𗁂т邱�ƂɂȂ�B�����`�[���͔팱�҂����A�ǂ̂��炢�̎��ԁA���𗁂т�����ǐՂ����B �@�����`�[���͕č�������������l������340���h���i��3��7000���~�j�̕⏕���Ō����Âɂ���5�N������̌������n�߂�B���̌��������҂̔�J�A�������݁A������Q�A�T�[�J�f�B�A�����Y���ɂ��čs���A�}�E���g�E�T�C�i�C�ƃ������A���E�X���[���E�P�^�����O����Z���^�[�ŕ����200�l�̊��҂��Q������\�肾�B �@�����Ɋւ��X���[���E�P�^�����O�̐S���w�҃L���T�����E�f���A�������́u����F�m�s���Ö@�����邪�A�i���Ö@�́j���Ɏ�y�v�Ƙb���Ă���B �@�}�E���g�E�T�C�i�C�̗Տ������ɔ팱�҂Ƃ��ĎQ�������j���[���[�N�̉f���ҏW�҃V���[���E�����A������́i48�j�͑�����������̎��ÂŔ����Ă����Ƃ����B��N�A���זE�ڐA�������Ƃ͔��͂���ɂЂǂ��Ȃ����B �@�͂��߂͌����Â̌��ʂ��^���Ă������������A���ʂ͂������B�����ω����������N�������߁A�������I���܂ŏǏǂ̒��x���P�������C�Â��Ȃ������B�u�i�����Â��j��߂�ƈႢ���������B�w�܂����Ă���x�Ǝv�����v�B �E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�� 2016�N4��12�� |

| �얞���q�{�����Ɋ֘A�����p���� |

| �@���P�c�́u�p���������v�́A�얞���q�{����̑����Ɗ֘A���Ă���\��������ƌx�����Ă���B �@���������ɂ��ƁA1990�N��ɂ�10���l��19�l�̊����Ŏq�{����Ɛf�f����Ă������A2013�N�ɂ�10���l��29�l�̊����܂ő��������B �@�����҂�́A�얞�Ǝq�{����Ƃ̊֘A���͖��m�ɂȂ��Ă��Ȃ����̂́A���b����o��z���������e�����y�ڂ��Ă���\��������Ƙb���B�������A����Ɍ������K�v���ƔF�߂Ă���B �@�p���ł́A���N��9000�l���q�{����Ɛf�f����A��2000�l�����S���Ă���B �@�����҂�́A�ߋ�20�N�Ԃ̎��Ö@����Ő��������㏸���Ă�����̂́A�q�{����ɂ����鏗���̐����Ȃ������Ă���̂��A����Ȃ錤�����K�v���Ǝw�E�����B �@�p���������̃W���i�T���E���[�_�[�}�������́A�u�q�{����̏ǗႪ����قǂ܂ŋ}�����Ă���̂͌��O�����v�ƌ����A�u���ׂĂ̗��R�͕������Ă͂��Ȃ����A��3����1�̏Ǘ�͔얞�Ƃ̊֘A��������B���̂��߁A�q�{����̏Ǘᑝ���얞�x�̏㏸�ƘA�����Ă���͈̂ӊO�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B �@���Ƃ�́A�]���Ȏ��b���o���z������������q���זE�̕����𑣂��A��ᇂ��`�������m���������グ�Ă���\��������Ǝw�E���Ă���B���̂ق��A�^���s����N��A��`�q�Ȃǂ��v�����Ƃ���Ă���B �@�p���O�q���ǁiPHE�j�̃A���\���E�e�b�h�X�g�[�����m�i�h�{�w�j�́A�u����߂���얞���ꕔ�̂���̃��X�N�����߂邱�Ƃ͕������Ă���B���̂��߁A�H�ׂ�ʂ�ێ�J�����[�A�����A���b�ɋC��t���邱�Ƃ͏d�v���v�Əq�ׂ��B ���Fhttp://www.bbc.com/japanese/36033990 WEDGE Infinity 2016�N4��13�� |

|

��̊ԐH�œ�����Ĕ����X�N�㏸ ��̐�H���Ԃ�13���Ԗ������ƃ��X�N��36������ |

| �@�钆�̊ԐH���D���ȓ����҂ł͍Ĕ����X�N�������\�����A�ăJ���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�iUCSD�j���[�A�Y����Z���^�[��Ruth Patterson����̌����ł킩��A�����_�����uJAMA Oncology�v�I�����C���ł�3��31���f�ڂ��ꂽ�B �@���b�g��p�����ߋ��̌����ŁA��Ԃ̐�H���Ԃ������ƁA����̓]�A�s�ǂɂȂ��錌���l�㏸�A���ǁA�̏d������\�h�ł��邱�Ƃ�������Ă���B���̂���Patterson����́A1995�`2007�N��Women's Healthy Eating and Living�iWHEL�j�����i�����̌��N�I�ȐH���Ɛ����Ɋւ���Տ������j�ɓo�^���A�����̓�����Ɛf�f���ꂽ27�`70�̏���2,400�l���̃f�[�^�����������B �@���Ȑ\���ɂ��H���f�[�^��p�������ʁA�S�̂ł́A��Ԃ̐�H���Ԃ͕���12.5���Ԃ������B��Ԃ̐�H���Ԃ�13���Ԗ����̏����ł́A13���Ԉȏ�̏����Ɣ�ׂāA��7�N�Ԃ̒ǐՊ��Ԃɂ����������Ĕ����X�N��36�����������B �@�Ȃ��A�����ʂ̂���܂��͐V���Ȍ���������Ĕ��Ƃ݂Ȃ��A�ԐH�͌ߌ�8���ȍ~�ɂ����鍇�v25kcal�ȏ�̐ێ�Ƃ����B��H���Ԃ����������ł́A�ߋ�3�J���̌����l������HbA1c�Z�x���Ⴍ�A�������Ԃ����������B �@�������A��Ԃ̐�H���Ԃ̒����́A�ǐՊ��Ԓ��̓�����ɂ�鎀�S�A��������Ȃ����S�̃��X�N�ɂ͉e�����Ȃ������BPatterson���́A�u����̌����͐�H���Ԃ̒Z���ƍĔ��̊֘A�������o�����ɉ߂��Ȃ����߁A��H�𐄏�����ɂ͎����������B�������A�����͎�ᇂB������R���ƂȂ�\��������A�܂������̎���ʂ̕s�������X�N���㏸������Ƃ̊����͑����v�Əq�ׂĂ���B HealthDay News 2016�N3��31�� m3.com 2016�N4��15�� |

|

�ȂɈ�����Ă���j���͑咰�����������̎�f���������H ����A�����ł͌�����Ԃɂ�鍷�݂�ꂸ |

| �@����j���̏ꍇ�A�K���Ȍ��������𑗂�A�Ȃ����w���ł���ƁA�������ɂ��咰���f����\�����������Ƃ��A�ăV�J�S��w�V�N��w�E�ɘa��ÉȒ���William

Dale����̌����ł킩�����B �@55�`90�̑S�Ă̒j���J�b�v��800�g���������������ʁA�ߋ�5�N�Ԃ̑咰�����������̎�f���́A�����j���ł͓Ɛg�j���ɔ�ׂ�20���߂��㏸�����B����ɁA�����j���̎�f���́A�Ȃ��v�w�W���K�����Ǝv���Ă���ꍇ�͖�30���A�Ȃ����w���ł���ꍇ�͖�40���A���ꂼ��㏸���Ă����B �@����A���������̎�f���́A�v�̍K���x�ɂ�����炸�Ɛg�����Ɠ����x�ł���A�v�̊w���ō��������邱�Ƃ��Ȃ������B �@Dale���́A�u�����̉ƒ�ł͏�������Ô���Ǘ����Ă���B���̂��ߏ����́A�v�̌��N�Ɋւ���I�������z���A���肷��]�n�����Ǘ��҂ƂȂ�B�����ł͌����ɂ�錒�N�ւ̗��v�͂��܂�F�߂��Ȃ��������A����͏����̂ق����F�l�⑼�̐e���ȂǁA�v�ȊO�̐l�̏����𗊂��Ă��邽�߂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B �@�z��҂̉e���ɂ��ė�����[�߂邱�ƂŁA�咰����X�N���[�j���O������ł��邩������Ȃ��B�č��ł́A�咰����͂��S�����̑�2�ʂ����A�����̃X�N���[�j���O�������Ă��Ȃ��l��40���߂��ɋy�ԁB�č����a�Ǘ��\�h�Z���^�[�iCDC�j�́A��{�I��50�Έȍ~��10�N���ƂɌ�������悤���߂Ă���B �@�u�����������ɂ���C���������ȂقǁA�v�Ɍ��N�I�ȍs�������Ă��炢�����Ƒ����A�Ȃ����͓I���ƍl���Ă���v�قǁA���̏����������\���͍����v��Dale���͘b���A���̒m������A�K�ȑ����Ɣz��҂̏���������A�j���̌��f��f���͌��シ�邱�Ƃ��������ꂽ�Əq�ׂĂ���B m3.com 2016�N4��18�� |

|

�m���Ă��������A����ɂȂ�₷��4�̌��� ���{�l�Ƃ���ɂ��� |

| �@���������J���@�l���������Z���^�[��2015�N�̔��\�ɂ��ƁA���{�ł͂���̜늳���͖�98����ɂ̂ڂ�Ƃ���A���̂���37���l�߂��̐l���S���Ȃ�Ɨ\�z���܂����B���{�l��3�l��1�l���A�������ŖS���Ȃ��Ă���Ƃ������Ă��܂��B �@����Ƃ����a�C�́A��̂ǂ�Ȍ����ŋN����a�C�Ȃ̂ł��傤���B����́A����̌����ɂ��ďڂ������Љ�܂��B 1.�i�� �@�ߔN�A���܂��܂Ȍ������ʂɂ���āA����͐����K���̉��P����\�h�ł���a�C�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B �@����̈ꕔ�͈�`���̂��̂�����܂����A��`�q�I�ȗv�����������K���ɂ�����v���̂ق����傫���Ƃ���Ă��܂��B �@�����K���ɂ�����v���̒��ł��A�ł��e��������Ƃ���Ă���̂��i���ł��B �@�����͔����̂��镨���Ƃ��Ă��m���Ă���A�����̉��ɂ�400��ވȏ�̉��w�������܂܂�Ă��āA���̂�����60��ނɂ͔������m�F����Ă���Ƃ����Ă��܂��B �@�����̉��͋z���Ă���l�݂̂Ɍ��炸�A����ɂ���l���i���ɂ���đ̓��Ɏ�荞�ފ댯��������܂��B 2.�H���� �@�H�����ɂ����āA�����̎��߂��͈݂���A�M���߂���H�ו���A�X�p�C�X�Ȃǂ̎h��������h���H�ו��̐H�߂��͐H������̃��X�N�����܂�܂��B���ɂ���ؕs���⓮�����H�i�̉ߏ�ێ�A��ʂ̈���������������N���������ɂȂ���܂��B �@�܂��A���H�H�i�Ɋ܂܂�Ă���H�i�Y�����ɂ́A�����̂��镨�����܂܂�Ă���Ǝ咣����l�����܂��B �@��Ȕ������^����H�i�Y�����Ƃ��āA�}�[�K�����Ɋ܂܂�Ă���g�����X���b�_��A�n����x�[�R���Ȃǂ̉��H�Ɏg�p����锭�F�܂̈��Ɏ_�i�g���E���A�����̑���Ɏg�p����l�H�Ö����ł���A�X�p���e�[���Ȃǂ��������܂��B 3.�E�C���X��ۂȂǂւ̊��� �@����̎�Ȍ����́A�����K���ɂ����̂Ƃ���Ă��܂����A���̈ꕔ�̓E�C���X��ۂȂǂւ̊������e�����Ă���ꍇ������܂��B �@�E�C���X��ۂȂǂ�������N��������Ȃ���̎�ނƂ��āA�̉��E�C���X���炭��̑�����A�s�����ۂ��炭��݂���A�q�g�p�s���[�}�E�C���X�iHPV�j���炭��q�{��Ȃǂ��������܂��B 4.�X�g���X �@�X�g���X�́A����ɑ傫�ȉe����^���錴���Ƃ���Ă��܂��B �@�ʏ�͔������������_�f�i�_���X�g���X�j�͑��₩�ɏ�������܂����A�X�g���X�����܂�ƁA�̂����R�_���͈ȏ�Ɋ����_�f�����܂�₷���ƂȂ�̓��ɒ~�ς���邱�Ƃɂ���āA��`�q�������A����𑣐i������̂ł��B �@���ɁA40�Έȏ�ɂȂ�Ƒ̓��Ŋ����_�f�������₷���Ȃ�܂��B �����K���ɋC�����Ă����\�h���悤 �@���̂悤�ɁA����͎��B�̓��X�̐����K���̐ςݏd�˂��啔���̌����ɂȂ��Ă���̂�����ł��B �@�i��������͂Ȃ�ׂ��T���A�o�����X�̂悢�H������邱�Ƃ�A��������X�g���X�����߂Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ̎g���������邱�Ƃ���ł��B�������ł��邱�Ƃ��琶���T�Ԃ����������ƂŁA����̗\�h��S�����Ă����܂��傤�B health�N���b�N 2016�N4��13�� |

| 1��2�t�ȏ�̃R�[�q�[�Œ������50�����h���邱�Ƃ����炩�� |

| �@�݂Ȃ����1���ɉ��t�̃R�[�q�[�����݂܂����H �@���͖ڂ��o�܂����߂ɁA�d�����͏W���͂����߂邽�߂Ɉ��ނ����������Ǝv���܂����A�R�[�q�[��1��2�`3�t���ނ����ŁA���̂��h����Ƃ����������\����܂����B ��1�����t�̃R�[�q�[�Œ��̂��X�N�������� �@�A�����J�̓�J���t�H���j�A��w�ŁA����ق�̐��t�̃R�[�q�[�ő咰����Ⓖ�����h����Ƃ����V�����������ʂ��o���̂ł��B �@���̂���́A�A�����J�ł͒j���Ƃ��ɂ�����₷������̑�3�ʁB���{�ł�1980�N����ɂ���ׁA���ɑ咰����̎��S�Ґ��͒j���Ƃ��ɖ�3�{�ɑ����Ă��܂��B �@�������R�[�q�[�����ނ����ŁA���X�N�������邱�Ƃ��ł���Ȃ�A����Ȃ����b�͂���܂���B �����҂ƌ��N�Ȑl�̃R�[�q�[����ʂ��I �@�A�����J���w��ɂ��A����1�N������95,000�l�ȏオ��������ɁA39,000�l�ȏオ��������̐f�f���Ă��āA���̂���͈ˑR������X���ɂ���܂��B �@�����҂����́A�ߋ�6�����ȓ��ɒ��̂���Ɛf�f����5,100�l�̒j���ƁA���̂���̊������̂Ȃ�4,000�l�̒j���Ƃ�Ώۂɔ�r�����B �@�Q���ҒB��1���Ɉ��G�X�v���b�\��C���X�^���g�R�[�q�[�A�܂��A�m���J�t�F�C���̃R�[�q�[����уt�B���^�[�R�[�q�[�ȂǁA�ǂ�Ȏ�ނ̃R�[�q�[�ł����ׂĕ��邱�ƂɂȂ��Ă��������ł��B �@����ɁA���҂̉Ƒ����A�H�����A�^���Ƌi���̗L���������ׂ܂����B �@���̒������ʂɂ��ƁA�R�[�q�[�����ނ��ƂŁA���̂���̃��X�N�����炷���Ƃ��킩�����Ƃ����̂ł��B1����1�`2�t���ނ����ł��A���̂���̃��X�N��26��������A1����2�t�ȏ���ނ�50���܂ʼn����邻���ł��B ���J�t�F�C��������m���J�t�F�C�������ʂ͓��� �@����ɁA�J�t�F�C�����肩�m���J�t�F�C�����ɊW�Ȃ��A�ǂ���̃R�[�q�[�ɂ����X�N�����炷���ʂ����邱�Ƃ��킩��܂����B �@�R�[�q�[�Ɋ܂܂�鑼�̕������l�̒��̌��N�����߂Ă���悤�ł��B�J�t�F�C����|���t�F�m�[���͍R�_����p������A���ݓI�Ȍ�������זE�̐�����j��ł���̂ł͂Ȃ����ƌ����҂����͍l���Ă��܂��B �@���Ƃ��A�R�[�q�[�������̉ߒ��Ő����郁���m�C�W�������̉����𑣐i���A�܂��W�e���E�y���i�R�[�q�[�̃G�L�X�Ɋ܂܂��J�t�F�X�g�[���ƃJ�t�F�I�[���Ƃ��������j�ɂ͐l�̂̎_���I������h�����ʂ����邽�߁A����̔��a���Ƃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł��B ���ǂ�ȃR�[�q�[�ł����̂��X�N�����点�� �@���̌����_���̑�꒘�҂ł���X�e�t�@�j�[�E�V���~�b�g���m�́A�u�R�[�q�[�ɂǂꂭ�炢�K���Ɍ����������܂܂�Ă��邩�́A�R�[�q�[�̓��A�����A�������@�ɂ���ĕω����܂��B �@�܂��A�s���̂悢���ƂɁA�R�[�q�[���ǂ�ȃt���[�o�[�ł��낤�ƁA�ǂ�Ȍ`�Ԃł��낤�Ɓi���Ƃ��A�J�v�`�[�m��G�X�v���b�\�Ȃǁj�A�W�Ȃ����̂���ɂ����郊�X�N�����点��Ƃ������Ƃł��v�Əq�ׂ܂����B �@��J���t�H���j�A��w�Ƌ����ŁA���̌���������ɑ�K�͂ɐi�߂Ă���̂��C�X���G���̍������R���g���[���Z���^�[�̃��i�[�g���m�ł��B �@�u�C�X���G���ł́A�R�[�q�[�̏���ʂ��A�����J��菭�Ȃ��̂ł����A�o���G�[�V�����̓A�����J���������A���낢��ȃR�[�q�[������܂��B����ł����ʂ́A�A�����J�Ɠ����ł����v�Əq�ׂĂ��܂��B �@�O���o�[���m�́A�u�R�[�q�[������\�h�ɂȂ邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɂ́A����Ȃ钲���������K�v�ɂȂ�܂��v�Ƃ��A�Ō�Ɂu�R�[�q�[�����N�Ɉ��e���������炷���Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B �@�����̃R�[�q�[�����̂���ɂ����郊�X�N�����炷�\���������̂ŁA�R�[�q�[�D���̐l�ɂ͂ǂ�ǂ�R�[�q�[���y����łق����ł��v�Ƃ����Ă��܂��B �@���Č^�̐H�����蒅���Ĉȗ��A���{�ł��咰���҂͂��Ȃ��̂ڂ�ɑ����Ă��܂��B�������̌������ʂ��{���Ȃ�A�����̐l�̖����R�[�q�[�ɂ���ď����邱�ƂɂȂ邩������܂���B�݂Ȃ��������\�h�̂��߂ɁA�R�[�q�[�K����������Ă݂܂��H �E�[�}���G�L�T�C�g 2016�N4��18�� |

| �����h�����߂ɐۂ肽���ʕ� �������ʂȂǂ̌��ʂ� |