1999年6月1日 毎日新聞 夕刊 |

1999年6月1日 読売新聞 夕刊 |

1999年6月1日 産経新聞 夕刊 |

1999年6月1日 毎日新聞 夕刊 |

1999年6月1日 読売新聞 夕刊 |

1999年6月1日 産経新聞 夕刊 |

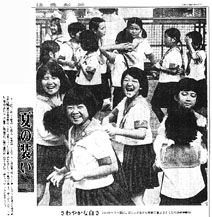

ここで紹介している写真は、毎年6月1日に行われる「衣替え」について報じた記事です。どの新聞の記事にも、朝の通学路を登校する女子生徒の写真がつけられています。興味深いことに、女子生徒が着用している制服は、なぜか全てセーラー服になっています。

なぜ、「衣替え」の写真として、常に女子生徒の登校風景が採り上げられるのでしょうか?

しかも、なぜ女子生徒の制服として、常にセーラー服が選ばれるのでしょうか??

これは、別に新聞記者の趣味というわけではなさそうです。単なる趣味の問題ならば、どの記事もここまで足並みを揃えて同じような写真を、しかも構図まで同じようなパターンの写真を採用するとは考えられません。毎年、「衣替え」の季節に新聞各紙がこぞってセーラー服姿の女子生徒を採り上げるのには、何らかの理由がありそうです。

そこで、まず「衣替え」とは何かを確認しながら、その理由について考えていくことにします。

四季があり寒暖の差が大きい日本では、人々は昔から季節に応じて衣服を取り替えてきました。制度としての「衣替え」の歴史も古く、これは平安時代前期に朝廷で実施された「更衣の制」にまでさかのぼるといわれます。(ただし、当時の「衣替え」は4月・10月であり、現在の6月・10月とは異なっていました。)(1)

「衣替え」の習慣が広く国民一般の間に広がったのは、社会の近代化と衣服の洋装化が進んだ19世紀以降のことになります。特に、衣装の洋装化に関連して、「衣替え」における制服の果たした役割は大きなものでした。明治時代に入り、警察官や学生をはじめとして日常的に制服を着る人々が増えましたが、それらの制服には夏服と冬服があって、それぞれ6月1日と10月1日に切り替えられました。もともと季節の変わり目を重視する日本人にとって、一斉に服装を替える「衣替え」は馴染みやすかったとみえ、この制服の切り替えを通して習慣としての「衣替え」が社会的に広く定着していきました。

季節感の乏しい都会では、街ゆく人々の服装の変化が季節の移り変わりを感じさせてくれます。けれども、サラリーマンは真夏でも長袖の背広を着ることが多く、ある日を境に一斉に切り替わるということはありません。警察官の制服は一斉に切り替わりますが、多人数の警察官が集結して行動するということが少ないので、街頭であまり目立つということはありません。銀行の受付係の制服など職務に関わる他の制服も「衣替え」の変化は職場の内部に局限され、街頭において目立つ存在にはなりません。

やはり、街頭において最も「衣替え」を感じさせる制服は、学生服ということになります。特に、6月に切り替えられる夏服の「白さ」は、視覚上の大きな変化をもたらすからです。登下校の時間、白い夏服に着替えた大勢の生徒が通学路を埋め尽くす風景は、街の風景までも一変させるほどです。学生服は、一斉に切り替えられる区切りの明瞭性と、同じ服装の生徒を大勢みかけるという集合性の両面において、季節の移り変わりを最も印象的に実感させる制服であるといえます。

さて、「白さ」は爽やかさ・清潔さ・すがすがしさといったイメージを表します。すなわち、「白さ」を表現するときは、男子生徒よりも女子生徒の方に結びつけた方がしっくりします。夏服になれば男子生徒の白いワイシャツも目立たないことはないのですが、季節感の変化を表現するモデルとしてはサマになりません。したがって、「衣替え」の記事に添えられる写真のモデルは常に女子生徒が選ばれます。男子生徒は、女子生徒の片隅に偶然写り込む幸運に恵まれない限り、決して登場することはありません。

ところで、女子生徒の制服としてブレザータイプの普及が進み、比率としてはセーラー服を上回るほどになっているのですが、「衣替え」の記事に添えられる写真は常にセーラー服です。なぜなのでしょうか?

これは、長年にわたって定着してきた「衣替え」の伝統性と、セーラー服の伝統性が結びついているからではないかと思われます。例えば、夏服の「白さ」だけならブレザータイプの制服でも説明出来ますが、「衣替え」の伝統まで説明するには、いささか弱いものがあります。ここは、より長い伝統を引き継いでいるセーラー服の方が、「衣替え」の伝統性とマッチします。つまり、セーラー服は長年にわたって定着してきた「衣替え」の到来を印象づけるのに最もふさわしい制服であり、逆に言えば、セーラー服ほど「衣替え」の印象とマッチする制服はないと言えます。

もっとも、セーラー服も単独だと夏服の「白さ」を説明するには弱いものがあります。やはり、ある程度の人数が揃わなければなりません。ここで、同じセーラー服を着た大勢の女子生徒が歩いている朝の歩道を前方から捉えた構図は、他の何よりも鮮明かつ印象的にその「白さ」を強調します。この構図は「衣替え」を説明する記事に添える写真として最適なのです。そして、この構図の写真に、

「白い制服もすがすがしい女生徒」(読売新聞)

「通学の女子高生のセーラー服も白地に半袖となり」(産経新聞)

「朝の通学路では夏服に衣替えした児童・生徒の白い服装が目立ち」(日本経済新聞)

といった説明が加えられて、セーラー服の集合による「白さ」が印象づけられ、同時に夏の到来も印象づけられるという訳です。

まとめると、「衣替え」とセーラー服の関係は、以下のような流れで理解することが出来ます。

(1)数ある服装の中で、学生服が最も明瞭に「衣替え」の到来を確認できる。(ここで学生服に限定)

(2)夏の訪れは夏服の「白さ」で印象づけられ、「白さ」は女子生徒を形容する。(ここで女子に限定)

(3)長年の伝統となっている「衣替え」は伝統あるセーラー服とマッチする。(ここでセーラー服に限定)

(4)セーラー服の「白さ」は、一定の数が集合することによって強調される。(ここで朝の通学路が採用)

このように、セーラー服姿の女子生徒が歩道を埋め尽している朝の通学路は、「衣替え」を説明するのに最もふさわしい風景であると言えます。だからこそ、どの新聞も同じような構図の写真になってしまうのだと思われます。

近年は、日付ではなく気温の変化に合わせて柔軟に夏服・冬服を選ぶようになってきたため、以前ほど一斉に切り替わる風景は見られなくなりました。けれども、季節の移り変わりを身近に感じることの出来る習慣として「衣替え」の国民的な愛着は根強く残っています。それゆえに、どの新聞においても「衣替え」の記事は変わることなく掲載され続け、その記事にはセーラー服姿で登校する女子生徒の写真が添えられ続けるのです。

(1)『日本風俗史辞典』239P

1998年6月1日 日本経済新聞 夕刊 |

1998年6月1日 産経新聞 夕刊 |

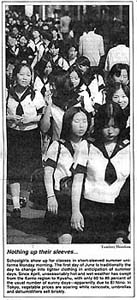

1998年6月2日 The Daily Yomiuri |

|

1993年(平成5年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

1988年(昭和63年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

1984年(昭和59年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

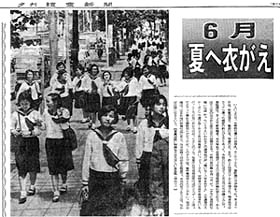

毎年6月1日に行われる「衣替え」の記事は、どの新聞を見ても、セーラー服姿の女子学生が朝の通学路を登校している風景の写真が採用されていました。もちろん、その報道パターンは今年・去年に始まったものではなく、長年にわたって変わることなく引き継がれてきたものです。

それでは、過去における「衣替え」の記事を実際に発掘してみることにしましょう。

上の写真は、1990年代前半から1980年代にかけての新聞記事です。前項で紹介した1999年〜98年の記事と比べて5年〜15年前のことになりますが、セーラー服姿の女子生徒の登校風景を捉えた写真の構図は全く変わっていません。ざっと見ただけでは、とても数年単位で時間をさかのぼっているという感じがしないですね。

さらに過去の記事までさかのぼってみましょう。

下の写真は、1970年代から60年代後半にかけての新聞記事です。実に今から20年〜30年も前のことになり、前項で紹介した1998〜99年の写真に写っていた女子生徒の母親が高校生だった頃の時代になります。ここまでさかのぼると、さすがに道路を走る自動車やオートバイのデザインに時代を感じさせます。しかし、セーラー服を着た女子生徒の姿そのものは時代の差を感じさせません。そして何より、「衣替え」に関する報道パターンが30年以上も前から現在に至るまで変わっていないことに驚かされます。(1)

この事実を、私たちはどのように理解するべきなのでしょうか?

1979年(昭和54年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

1974年(昭和49年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

1968年(昭和43年)6月1日 読売新聞 夕刊 |

おそらく、私達が抱いている季節感の中に「季節の風物詩としてのセーラー服」が定着しているからこそ、同じパターンの報道が長年にわたって続いてきたのではないかと思われます。

私達は、気温の変化や木々の緑だけではなく、四季折々の節目となる行事によっても季節の移り変わりを感じます。それらの行事には、それぞれふさわしい衣装があって、その衣装もまた季節感と密接に結びついて思い出されるものであります。

例えば、お正月といえば初詣であり、初詣といえば振り袖姿がつきものです。初詣を報道するニュースには、必ずといっていいほど振り袖姿の若い女性が神社に参拝している風景が映し出されます。夏祭りといえば花火大会であり、花火大会といえば浴衣がつきものです。花火大会を報道するニュースには、必ずといっていいほど浴衣姿の若い女性が花火見物にやってくる風景が映し出されます。このパターンが崩されることがほとんどないのは、お正月における振り袖姿や花火大会における浴衣が、季節の風物詩として私達の意識の中に定着しているからです。

そして、6月の「衣替え」にセーラー服が映し出されるのも、これと同様の意味合いを持っていると考えられます。振り袖や浴衣と同様、セーラー服は夏の「衣替え」を示す季節の風物詩として、私達の意識の中に定着していると言えそうです。

たとえ制服のブレザー化が進んでセーラー服が少数派になっても、 「衣替え」の記事には常にセーラー服が採用される理由はここにあります。長い伝統をもつセーラー服は、単なる学校の制服にとどまらず、季節の移り変わりを印象づける文化的な位置を占めるまでになっているのです。「衣替え」におけるセーラー服の白さは、夏の訪れを印象づける定番として、既に日本文化の一部になっているとさえ言ってよいかもしれません。(2)

定番であるからこそ、セーラー服のスタイルは流行に左右されるものであってはなりません。最近の写真に流行の超ミニスカやルーズソックス姿が取り上げられない理由もそのためです。伝統ある「衣替え」には、やはり伝統的かつ正統的なセーラー服でなければマッチしませんから、一時的な流行の産物はこの種の写真では決してとりあげられません。30年にもわたる写真を見渡しても、女子生徒の姿に時代の差を全く感じないのは、流行に左右されない正統的なセーラー服が連綿と続いているからなのです。

このパターンは、きっと21世紀に入っても変わりなく続いていくことでしょう。

(1)もちろん、30年の間で毎年必ず「衣替え」が報道されたとは限らないし、セーラー服が写っていない年もあります。しかし、「衣替え」が報道された時にはたいていセーラー服姿の女子生徒の写真が添えられており、そのほとんどは朝の通学風景を写したものであるという傾向は一貫して変わっていません。

(2)ちなみに、季節の風物詩として定着しているのは夏服に移行する6月だけであり、冬服へ移行する10月の「衣替え」はあまり大きなニュースにはなっていません。

|