|

入間郡正倉神火事件 神様が怒って、政府の倉庫を焼いてしまった 神様が怒った背景は・・・?

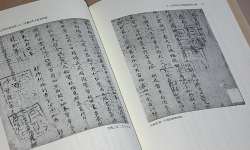

事件のあらまし 二枚の太政官符が残されていて、次のように内容を語ります。 正倉が火事になった 769(神護景雲3)年《あるいは、772(宝亀3)年》9月のこと。入間郡(埼玉県)で、国家の正倉4軒が火事になり、備蓄していた糒穀(米)が10、513石焼けた。その上、百姓10人が重病に臥し、2人が頓死した。 神の祟りだった 原因を占ってみると、それは神の祟りで、郡家(=郡衙)西北角の出雲伊波比(いずもいわひ)神が云うには、朝廷からいつも幣帛(へいはく)を受けているのに、このところ滞っている。そのため、郡家内外の雷神を引き連れて、火災を発生させた。ということである。 そこで、祝(ほうり=神職)の長谷部広麿(外大初位下小)を呼んで訊ねると、出雲伊波比神は常に朝廷が幣帛を奉る神であるが、最近は給わっていない。と云う。 関係文書を調べると、武蔵国で、幣帛を受ける社は、多摩郡・小野社、加美郡・今城青八尺稲実(いまきのあおやさかいなみ)社、横見郡・高負比古乃(たけふひこの)社、入間郡・出雲伊波比社である。それが最近、幣帛を奉ることが漏れ落ちている。 よって、前例によってこれを実施せよ。(宝亀3年12月19日太政官符) 郡司が処罰された もう一枚の太政官符は、事件の内容はほぼ同じで、「郡司を処罰する。しかし、郡司の譜第を絶つことなかれ」と郡司職について言及するものです。(宝亀4年2月14日太政官符) ◎幣帛というのは神にたてまつるものすべてを云うらしく、玉串が思い浮かびますが、延喜式では、制(あしぎぬ=粗製の絹布)、五色薄制(いついろのうすぎぬ)、木綿、麻、庸布、刀、楯、戈(ほこ)、弓、鹿角(しかのつの)、鍬(すき)、酒、アワビ、堅魚(かつお)、干物、海藻、塩、・・・など多数を挙げています。 ◎769(神護景雲3)年《あるいは、772(宝亀3)》と3年の差がある年号は、二つの太政官符の間に神火が発生した年の記載に違いがあるためです。その解釈を巡って、学者の間では議論が交わされています。私は解決するすべを持ちませんので、併記します。詳細は次の文献に記載されています。 土田直鎮 古代の武蔵を読む 吉川弘文館 なぜ神様は怒ったのか? 太政官符は大まじめに、出雲から武蔵野にやってきて腰を据えた「伊波比(いわい)の神様」が、不信心の見せしめを、雷によってした、としています。実は、その後の動きが歴史書に残っていまして、単に奉納が途絶えたようなことではなくて、もっと生々しい背景がありました。 その背景は二つに集約されそうです。一つは、国家の神様を祀るおまつり(神祇制度)の行き詰まりで、もう一つは勢力をつけた地方豪族の勢力争いです。 神祇制度が行き詰まった この当時、国は地方の有力な神社の祝(ほうり=神職)を中央(=神祇官)に集めて、皇祖神の霊力の宿る稲穂(幣帛)を御利益として与える。祝はそれを地方に持ち帰り、農民に分配する。農民はその力をよみがえらせて、収穫の元にする。収穫の結果は租税になって国に戻ってくる。律令国家はメデタシ、メデタシというような制度があったようです。 ところが、この頃になると、武蔵野地域では、一定レベルの開発が進み、経済の基盤も支配の形もそれなりに変化があって、祝たちが中央に幣帛を取りに行かなくても立派に収穫ができる状況が生まれてきた。 これまでの制度はなじまなくなって、むしろ破綻を示し、新しい制度が求められ始めた。これが、幣帛を奉ることが滞ってきたことの表れではないでしょうか。 地元豪族が目論んだ? 当然に、地域への仏教の浸透も考えられます。しかし、より直接的には、新たな地方勢力の台頭が視野に浮かんできます。玉串やお供え物が滞ったから、と神様が怒って雷を落としたセイにして、誰かが正倉を空にする必要があったのではないか? これが、今回のお話です。最初に、怒って、祟った神・出雲伊波比はどこにいたのでしょうか? 注 入間郡の中はさらに郷に区分されていました。「和名抄」によれば、麻羽郷、大家郷、郡家郷、高階郷、安刀郷、山田郷、広瀬郷、余戸郷がありました。現在の行政区域をどの郷に当てはめるのかはっきりしません。 祟った神(出雲伊波比神)はどこに? 困ったことに二つ 祟った神は出雲伊波比でした。困ったことに、入間郡には「出雲伊波比神社」が二つあります。狭山丘陵の麓の入間市と秩父山地と関東平野が接する毛呂町です。何せ古いことですから、どちらにも確たる史料が残されていません。 あとで当時の神社の関係が重要になりますので、まとめておきます。中央と幣帛のやりとりをするこの時代の神社は、それだけ権威がありますので「延喜式神名帳」(927年)に載せられています。そこには、武蔵国内で、イワイ(イワヒ)と呼ばれる神社が4社あります。 武蔵国の延喜式登載のイワイ社4社 かって武蔵国であった東京都と埼玉県に、現在あるイワイ社は次の6社です。 磐井神社 東京都大田区蒲田(荏原郡) 地図上直線で約20キロ 話題の入間郡に絞ると、どちらも、時として神社の呼び方は違いますが、祭神は「天穂日命(あめのほのひのみこと)」を祀っています。位置は地図上直線で約20キロメートル離れています。ともかく訪ねてみます。 入間市宮寺 出雲伊波比神社=寄木明神 狭山丘陵の中に、実に静かに、丘陵に抱きかかえられるようなたたずまいを持っています。不老川(としとらずがわ)の上流に位置します。参道の傍らには「牟佐志国造御社」と彫られた碑などがあって、さっそくのムードをつくります。 拝殿の正面に掲げられている由緒板には 御祭神 天穂日命 天夷烏命 兄多毛比命 その后、弘治3年、相州小田原城主北条家より社領をいただき、天正18年には徳川家康将軍より朱印10石を賜はり、代々将軍よりも賜はる。 出雲大社また寄木の宮と申し、共々結びの神として一般の信仰が深い。明治になり有栖川宮熾仁親王より御筆を戴く。 昭和26年9月29日 江戸時代の新編武蔵風土記稿では、寄木明神社として、『・・・神名帳に載たる国渭地祇神社(くにいちぎじんじゃ)是なりと、口碑に伝えたれど、させる證跡はなし・・・』(中野村の項)としています。 注 毛呂山町 出雲伊波比神社=毛呂大明神、飛来大明神 東武越生線東毛呂駅を降りれば、あの森だろうと、独りでに足を運ばせるような誘いをします。「重要文化財延喜式内社」の標識が先ず存在感をアピールします。 毛呂山町の歴史民俗資料館常設展示図録や同町のHPの説明によれば 『神社所蔵の『臥龍山宮伝記』(文政8年・1825)によれば、起源は、神話時代の景行天皇43年と伝えられ、出雲の神々をまつったことが当社名の由来といわれています。 中世毛呂郷の総鎮守であった当社は、毛呂氏の「氏神」社として毛呂氏と深く結びついていたものと想定されます。鎌倉時代の建久年間(1190〜1199)には、源頼朝が畠山重忠に命じ、社殿の改築を行わせたといわれます。 越生町龍ヶ谷(たつがや)の龍穏寺(りゅうおんじ)に伝わる戦国時代に記した「長昌山龍穏寺境地因縁記」には現出雲伊波比神社の勧請伝説が記されており、毛呂氏の氏神は「毛呂明神」、別名「飛来明神」であるといっています。 また、戦国時代の毛呂郷の領主毛呂顕繁(あきしげ)が、大永8年(1528)に焼失した本殿を再建したことを記した棟札が現存します。この他、戦国時代の武士との関わりをよく伝える資料に、『北条氏照印判』(町指定文化財)があります。八王子城主北条氏照が、豊臣秀吉の小田原攻めに備えて鉄砲鋳造のための梵鐘の供出を求めたものです。その宛名は「毛呂大明神」でした。 江戸時代になると徳川幕府の庇護を受け、3代将軍徳川家光は社殿の修理にあたっています。 出雲伊波比神社の本殿は、戦国時代の毛呂郷の領主毛呂顕重による再建後、幾度かの修理を重ねていますが、当時の建築様式を今に伝えており、また、埼玉県内では最古の神社建築として国の重要文化財に指定されています。 そして、11月3日には、神社の前で流鏑馬が奉納されます。ここの流鏑馬は古い形式を伝承しているといわれています。』 としています。 江戸時代の新編武蔵風土記稿では、『飛来明神社・・・或いは毛呂明神とも唱えり、・・・よりて考えるにこの明神 地主神なるべし・・・』としています。

右・拝殿 左・出雲伊波比神社本殿(重要文化財) 注 さてさて、どうしたものでしょうか。毛呂の出雲伊波比神社は、中世からの支持が厚く、周辺の景観も社殿も立派で圧倒されます。そうかと云って、必ずしも古代にそうであったとはいえないはず。 しかし、何れも創建縁起は古く、伝説がふくまれていたとしても、769(神護景雲3)年9月の事件の対象となります。決め手がなくて、ほとほと困っています。先に紹介したように、江戸時代には、すでに、詳細が分からなくなっていたことを示します(新編武蔵風土記稿)から、やむを得ないことではありましょう。 仕方がないので、手掛かりとして、太政官符で、「郡家」の「西北角」にいます「出雲伊波比神」としていることを根拠として探す方法によりたいと思います。 ただし、この方法は、太政官符には「在郡家西北角神・・・」とあって、この表現をどうとらえるかで、議論が分かれます。 ここでは、郡衙の西北の方向として考えてみたいと思います。ところが、うまく行かないもので、肝心の入間郡家(郡衙)の位置がまだ確定されていません。最初から迷路に踏み込むことになります。でも、分からないことだらけの中を、神と郡衙をセットにして探るという興味津々の問題につながり、議論も多いだけに、古代史特有の面白味が一挙に拡がります。 次へ(2)

|

毛呂山町の出雲伊波比神社参道

毛呂山町の出雲伊波比神社参道