|

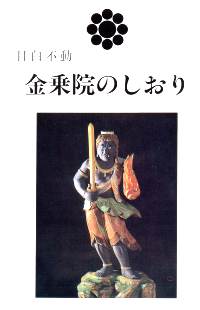

目白不動尊 真言宗

神霊山 金乗院(こんじょういん)慈眼寺(豊島区高田2−12−39)

金乗院

目白不動尊 学童のためでしょうか、すぐ前の角に交差点があって、替わりばんこに交通整理をしている高齢の方々が話してくれました。 『でもさー、学者っぽいのが、いろいろ聞きほじって、最後によ、解った振りして、講釈始めるのなんざー、うんざりよ。』 不動参りも様変わりしているようです。東京のお寺は戦災に遭っているため、廃寺になったり位置が動いたりしてわかりにくいことがありますが、この不動尊も戦災で焼け、廃寺となって金乗院に合併されました。それで、金乗院の境内に金乗院と目白不動堂の二つがあります。 金乗院と目白不動尊 そして暫くしてから、私など、最初は、観音様を拝んでから、右手の方に、別に不動堂がることに気が付きました。 関口の方にあった東豊山 新長谷寺の不動堂が戦災で焼けて、移ってきているものです。 その経過を豊島区教育委員会は案内板で、次のように説明します。 「目白不動 金乗院」 金乗院は真言宗の寺院で開山の永順が本尊の聖観音を勧請して観音堂を築いたのが草創とされ、永順の死は文禄3年(一五九四)六月であるからそれ以前の創建である。当初は蓮花山金乗院といい中野宝仙寺の末寺であったが後に、神霊山金乗院と改め護国寺の末寺となった。

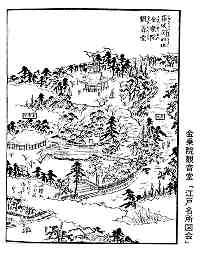

江戸時代には近辺の木之花開耶姫社(このはなさくやひめしゃ)などの別当であったが、昭和二十年四月の戦災で本堂等の建物、、水戸光圀の手になるという「木花開耶姫命」の額などの宝物も焼失した。現在の本堂は昭和四十六年に再建されたものである。 目白不動堂は以前、文京区関口にあったのであるが昭和二十年五月の戦災により焼失したため、本尊の不動明王像を金乗院に移して合併したのである。 不動堂は元和四年(一六一八)に小池坊秀算によって建立され、東豊山浄滝院新長谷寺と号した。 本尊の不動明王像は、目黒、目赤などの五色不動の一つであり、目白の号は寛永年中(一六二四〜一六四四)に三代将軍徳川家光の命によるといわれる。 墓地には丸橋忠弥・「青柳文庫」の青柳文蔵などの墓があり、他にも庚申塔などが多くみられる。 昭和五十六年三月 東京都豊島区教育委員会 ということで、最初の画像(右)のように、金乗院の境内の右側高台に目白不動尊は祀られています。上図は「金乗院のしおり」に掲載されている江戸時代の姿で、右端が今もそのまま残る「宿坂」です。

元の位置は、次のページでたどりますが、営団有楽町線「江戸川橋駅」の近くにありました。 景勝の良い広大なあの地に、どのような契機で、不動尊が置かれたのか、縁起を辿りたいと思います。 縁起 朱印帳に挟んで頂いた「金乗院のしおり」には次のような縁起が紹介されています。(一部省略) 『目白不動堂は東豊山(ひがしぶざん)浄滝院(じょうりゅういん)新長谷寺(しんはせでら)と号し、金乗院より東へ約1キロメートルほどの早稲田方面を望む高台、文京区関口駒井町にあったが、昭和20年5月25日の戦災にて焼失したため、金乗院に合併し、本尊目白不動明王を金乗院に移した。新長谷寺は奈良県桜井市真言宗豊山派総本山長谷寺末であり、本尊目白不動明王は江戸三不動の第一位、東都五色不動の随一として名高い。 本尊不動明王は弘法大師作と伝えられ、高さ8寸(25センチメートル)、断臂(だんぴ)不動明王といい秘仏である。 「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為(うい)の穢火(えか)をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏(むろ)の浄火をあたうべし」 といわれ、持てるところの利剣(りけん)をもって、みずから左の御臂(おんて)を切られると、霊火が盛んに燃えいでて、仏身にみちあふれた。 そこで大師はそのおすがたを二体刻んで、一体は同国荒沢に安置し、一体は大師自ら護持されたという。その後、野州足利に住した沙門某が、これを感得して奉持していたが、武蔵国関口の住人松村氏が霊夢を感じて、本尊を足利よりお移しして、地主渡辺石見守より藩邸の地の寄進を受け、一宇を建立した。これが本尊の濫觴(らんしょう)という。しかしその年代は明かでない。 寛永年中、三代将軍家光公は特に本尊断胃不動明王に目白の号を贈り、江戸五街道守護の五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとし、以後は目白不動明王と称することになった。またそのあたり一帯を目白台と呼ぶこととなった。 元禄年中には五代将軍綱吉公および同母桂昌院の篤い帰依を受け、たびたびの参詣があり、堂塔伽藍も荘麗を極め、門前町家19軒、寺域除地1,752坪で、「境内眺望勝れたり、雪景もっともよし」(江戸名所図会)とされた。 本尊目白不動明王はみずから断ち切られた御臂(おんて)を衆生のために与えられる断臂護身明王として、すこぶる霊験あらたかである。・・・』 江戸名所図会も同じ内容の縁起を紹介して 『この地、麓には堰口の流れを帯び、水流涼々として日夜に絶えず、早稲田の村落、高田の森林を望み、風光の地なり。境内貨食亭多く、いづれも涯に臨めり。・・・』 としています。ただし、『地主渡辺石見守某については、寛政諸家譜に渡辺姓に石見守無し』との、校注者 鈴木棠三、朝倉治彦氏の附記があります。

縁起、多くの解説書が秀忠、家光二代の保護、桂昌院の保護、帰依をあげ、「目白」の命名は家光がしたとしています。目黒、目赤、目黄不動尊が武蔵野との接点にあるのにたいして、目白不動尊は江戸市中に近い関口にあります。

同時に、風光明媚なところで、続江戸砂子には『椿は椿山、牛込関口の近所、水神あり。此の山の前後、一向に椿なり。此所を向ふ椿山といふ・・・』とあり、民衆が遊山の地とするところでもありました(椿山荘の辺り)。 綱吉以降は護国寺(天和元年=1681創建)への江戸城外からの直線の参道である音羽通りを少し入った所に位置することから、桂昌院の保護、帰依をもとに、さらに名を高めたものと思われます。 秀忠が目を付け、家光が号を与え、綱吉が保護したというのも道理で、いわば鷹場以上に関心があった地域だとうなずけます。江戸川公園に「大洗堰」の一部が復元されています。画像左側 しかし、もう少し広域に見ると、ここも周辺は早稲田の田地に囲まれ、現在目白不動が祀られている金乗院の横の「宿坂」を上がった所には鬼子母神があり、この一帯は鷹場の管理者が常駐するところでした。また、目白通りは現在の清瀬市方面から野菜を運び江戸の下肥(しもごえ)を持ち帰った「清戸道」(きよとみち=おわい街道)で武蔵野の村々と直結する道でした。 そして、目白不動尊には、時の鐘が設けられていたとの伝えがあります。設けられたのは、浅草寺、本所横川町、上野、芝切り通し、市ヶ谷八幡、目白不動、赤坂田町成満寺(じょうまんじ)、四谷天竜寺などとされます。 江戸名所図絵は『都城の繞(めぐり)にありて・・・』と書いてあり、江戸城周辺にあって江戸庶民に時を知らせる役を果たしていました。当時の目黒不動尊と庶民との関わりがほほえましく浮かびます。

|

宿坂の方から来ると、江戸時代たっぷりの雰囲気をもつ山門があって、ほっとします。左に「十一面観世音」の石柱、右に不動尊の石像を見ながら門を入ると、先ず前方に、鉄筋コンクリート造りの金乗院が目に付きます。家康が江戸に入る前からあったと伝えられる寺です。

宿坂の方から来ると、江戸時代たっぷりの雰囲気をもつ山門があって、ほっとします。左に「十一面観世音」の石柱、右に不動尊の石像を見ながら門を入ると、先ず前方に、鉄筋コンクリート造りの金乗院が目に付きます。家康が江戸に入る前からあったと伝えられる寺です。

現在の江戸川公園に接し、住宅地になっています。江戸時代としては抜群の場所であったことがわかります。

現在の江戸川公園に接し、住宅地になっています。江戸時代としては抜群の場所であったことがわかります。

関口は江戸の上水の口元で、神田上水「大洗堰」(おおあらいのせき=上水の水曝し場)があって、幕府にとって最重要な場所でありました。

関口は江戸の上水の口元で、神田上水「大洗堰」(おおあらいのせき=上水の水曝し場)があって、幕府にとって最重要な場所でありました。