|

水上の家 「奇跡の14ヶ月」(和田芳恵)と云われる程、一葉の作家生命のたぎった「水上の家」

盆の十六日の宵、銘酒屋「菊の井」を 『お力は一散に家を出て、行かれる物なら此ままに唐天竺の果までも行つて仕舞たい、 横町の闇をば出はなれて 夜店の並ぶにぎやかなる小路を

気まぎらしにと ぶらぶら歩けば・・・』

『おい 木村さん

信さん寄ってお出でよ、お寄りといったら寄っても宜(い)ではないか と声がかかるような雰囲気の商店街です。

反対に行けば沢蔵司稲荷・伝通院から、萩の舎。

幸いなことに、白山通りを渡る横断歩道が設けられていますのでそのまま進みます。

『家は本郷の丸山福山町とて 阿部邸の山にそひて ささやかなる池の上にたてたるが有けり。

として、一葉が明治27年5月1日から29年11月23日に亡くなるまで、活動した家で 新潮日本文学アルバム 樋口一葉 では 『一葉はこの家で生涯最後の二年半あまりをすごした。この丸山福山町の家の間取は、色ガラスをはめこんだ玄関の戸をあけると方三尺の沓ぬぎの土間。そこから幅三尺の板の間が通り、その右側に六畳が二間、左側に四畳半が一間あった。ほかに玄関の左側にさしかけのようになった台所がつき出ていた。 一葉の机か置かれていたのは、入口に近い六畳間で、縁先から南手にあたって三坪ほどの「ささやかなる池」があった。家の裏手に立ちはだかる本郷西方町の崖から浸み出す清水をたたえていたこの池にちなんで、丸山福山町時代の日記が「水の上」と命名されたことはよく知られているとおりである。一葉は執筆に疲れると、手すりにもたれながら、この池の面に眺め入ることがあったという。』(p81)と紹介しています。 また、文京区教育委員会「ぶんきょう ゆかりの 樋口一葉」では 『・・・東側は西片町の急な崖で、その崖下から湧水が流れて、四坪ほどの瓢箪池がある。障子をあけると、一葉の居間の文机から眺められた。終焉の地での明治二十七年六月四日からの日記の表題は“水の上”とあるが、これはこの池からとったのであろう。 感想・聞書「しのぶ草」(明治二十八年一月)』 と紹介しています(平成14年1月31日初版発行 p18)。一葉が生活した頃に近い時期の地図で見ると、白山通りは現在の状況とは全く違いますが、この図によって、道路に面して銘酒屋があって、その奥に門から入って一葉の住んだ家があり、西片の崖から湧き水が瓢箪池に流れ込む様子がよくわかります。

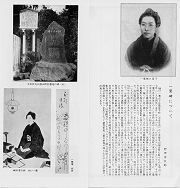

丁度、近くのビルが解体されて、「阿部邸の山にそひて ささやかなる池の上」 「一葉 樋口夏子碑」には、一葉の日記から次の文が引用されています。 『花は はやく咲て 散がた はやかりけり あやにくに 雨風のみ つづきたるに 家は本郷の丸山福山町とて 阿部邸の山にそひて ささやかなる池の上にたてたるが有けり 店をうりて 引移るほどの くだくだ敷 おもひ出すもわづらわしく 心うき事多ければ 得かがぬ也 この碑は、青鞜社関係の岡田八千代(撰文)・平塚らいてう(揮毫)、作家の幸田文・野田宇太郎(碑文の選択)、元文京区長の井形卓三の5氏を世話人として、昭和27(1952)年に建てられています。

碑の右奥に小さな紙箱があって、上の「樋口一葉」パンフレットがさりげなく置かれています。

碑(中央の白い自動販売機の左)の前は大勢の人が通り過ぎ 明治29年11月23日、一葉はここで亡くなりました。 (2002.4.19.記)

|