|

赤駒を 3

わからないことだらけの中で

少しずつ、明らかになってきたものがあります。

それがまた、新しく

奥深い問題を提示しています。

召集令状はどこから来て、夫「荒虫」はどこに集まったのか?

先の 関 和彦著 古代農民忍羽を訪ねて では

『誰がそれを任命するのかは郷長の立場でもわからなかったという。

・・・律令では軍団は郡とは指揮系統が別になっているので、国司のもとで選抜がなされたのであろう。 国府には兵士の名を連ねた帳簿があったらしい』

としています。 (p143)

当時の地方の仕組みは荒虫に置き換えれば

役所 武蔵国府―豊島郡衙―白方郷(あるいは占方郷)家

役人 武蔵国司―豊島郡司―白方郷(あるいは占方郷)長

一家の中では 戸長―正丁=21~60才男子(荒虫)

となっていました。

防人の召集は国司のもとで選抜が行われ、国司から令状が発送されたようです。その後はどななっていたのでしょう? 令状を届けたのは誰か? それに、令状を受けた「荒虫」は、自主的に、家族との別れを惜しむ間もなく、あわただしく準備をして、一人で国府に向かったのでしょうか?

長いこと疑問に思っていましたが、豊島郡の郡衙(ぐんが)の姿が明らかにされてきてから、私は一つの想像をするようになりました。

豊島郡は武蔵国にあっては、割と小さな郡ですが、その区域を地図で見るだけでも結構な広がりを見せます。

当時の決まりでは、21歳から60歳までの成年の男子3人に1人の割合で兵士が選ばれ、そのうち一部が都の衛士に、一部が防人になっています。おそらく、豊島郡内でも選ばれた何人かの姿が見え、道連れになったはずです。

逃亡をおそれて、召集から出立の間を、極端に短くしたのではないかと考えられる制度です。

だとすれば、誰か、監視と統率をする人がいたのではないか、その実質的な役割は郡衙が負っていたのではないか、という想像です。

全国的にも珍しいことですが、豊島郡では、郡の役所=「郡衙(ぐんが)」が発見されています。正倉・郡庁・館

(たち)・厨屋(くりや)などの施設があって、租税の徴収・保管、必要な文書・木簡の作成、国司との連絡、国司などの来賓の接待、伝馬・厩舎の管理、鍛冶工房などを仕事とします。

場所は北区の大蔵省印刷局滝野川工場、北区防災センター、北区滝野川体育館の一帯です。御殿前遺跡、七社神社前遺跡と呼ばれています。その跡を歩いてみて、さらにこの想像は現実味をもって膨らみました。

北区の本郷通に一里塚(中央の木)がありますが

そのあたりから、この道路を含む見えている周辺がすべて

「郡衙」跡です。

さらに上中里駅の方向に進むと

北区防災センター、北区滝野川体育館があります。

ここもそっくり「郡衙」の区域に入ります。

左下に標識があり、「御殿前遺跡」であることを示します。

この遺跡については膨大な調査報告書が発表されています。それを見ると、この郡衙が実に規模の大きいことがわかります。南北約62メートル、東西約56メートル(推定)の回廊を持つ官庁の建物と55000平方キロメートルの区画に、20棟の正倉建物(=税を納める倉庫)が立ち並んでいる様子が見て取れます。

(北区埋蔵文化財調査報告書 御殿前遺跡Ⅰ~Ⅲ 北区史 通史編 原始古代 P239-251)

飛鳥山にある北区飛鳥山博物館では

正倉建物が復元されています。

北区立飛鳥山博物館には、郡衙全体の復元はありませんが、正倉の一つが復元されています。そして、ここに勤務していた役人についての説明があります。

『正規職員の郡司が3人、正規の手続きを経ない下級職員や徭丁(ようちょう)などの非常勤職員がいた。 徭丁は雑徭(ぞうよう)と呼ばれる賦役(ふえき)でかりだされたムラの人々・・・。郡司をはじめ約80人が勤務していたようだ。』

としています。

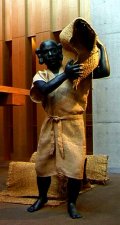

正倉の前で郡司が命令し、徭丁か住民が収穫物を倉に収めて立ち働く様が

立体像で示されています。

思わず、「荒虫」の姿をその上に重ねました。

こんなに大きい規模の組織があったのですから、当時の社会には強力に機能したはずです。防人の召集に関して言えば、実質的な事務は郡衙が執行したのではないでしょうか?

想像をたくましくすれば、防人としてどんな男が逞しく、ふさわしいか位の内申と、召集に際しては、「荒虫」達はここに一度集まるか、郡衙の職員に引き連れられて、府中市にある「国府」に向かったのではないかと思います。

こんな想像ができるのも、「豊島郡衙」が発見されたからこそで、武蔵野に見つかったというのは喜ばしい限りです。なお、武蔵国の郡衙は21郡の中、豊島郡衙(北区御殿前遺跡)の他、武蔵国府関連遺跡(東京都府中市)、都筑郡衙=長者原遺跡(横浜市緑区)、榛沢(榛沢)郡衙=中宿遺跡(埼玉県大里郡岡部町)の3遺跡が発見されています。(北区史 通史編 原始古代 P241)

荒虫はどこを通って、武蔵の「国府」へ行った?

いずれにしても、防人達は武蔵国の国府に集まりました。そこで各郡の防人と合流して、いよいよ多摩の横山を越えて東海道を難波に向かいます。

武蔵国の国府は東京都府中市にありました。荒虫は自宅から、あるいは北区滝野川の郡衙からどの道を通って府中市まで行ったのでしょう?

これは難題です。というのは、長年の懸案である郡衙と国府を結ぶ官道、つまり、「武蔵国府」から「乗瀦(あまぬま)駅」を通じて「豊島駅」を結ぶ「駅路」の確定を意味するからです。

かって、豊島郡衙の位置について、北区説と千代田区麹町付近説があって、なかなか駅路も決まりませんでした。それが郡衙の位置が確定したために、付随する駅路とそれに接続する古代道路を多くの研究者が具体的に追っています。

これは東海道、そして、中世の交通、流通にもつながり、まずもって興味津々の問題です。

パンチのある指摘がなされています。杉並区の天沼を通ずる道の想定です。(北区史研究 第1号 中村太一 武蔵国豊島郡における古代駅路の歴史地理学的考察 平成4年 東京都北区 など)

多分、近い将来、研究・発掘が進んで、その道も明らかになると思います。そうした時、荒虫は無事帰還して、黒女と幸せな家庭が築けるのだと信じます。

とんだ万葉の歌になりました。武蔵野の8世紀は疑問だらけです。

前へ(赤駒を2)

ホームページへ

|