|

阿佐ヶ谷界隈の文士達(1) 杉並区 阿佐谷界隈は すでに作家として名の通った人 いずれも飛躍の苗床として

文士が通った路地はビルの谷間に押し詰められているが 引きも切らせず、人が行き交う(教会通)。 「青梅街道は道幅六間で、一面に草が茂り、大八車の通る幅だけ砂利が撒いてあったそうだ・・・」 突然の場面転換ですが、大正末から昭和の始め、荻窪には、こんな風情がありました。その中に居場所を求めて、文士・作家達が生々しく活動を始めたのでした。現在までに、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺駅を中心に、杉並区に住んだ文士・作家達は、200人を超えると考えられています。 現在のまちに、当時の姿を留めるものはほとんどありません。まして、借家に住むことが多かった文士達、その住処は取り壊されて跡形もないのは行かずとものことでしょう。でも、あえて、訪ねたいのが物好きの骨頂。阿佐ヶ谷駅を出発点として、一日でたどれる、ほんの僅かな作家達を追ってみました。

画面左側が西友、前面を中杉通りが走り、当時の面影はすっかり無くなっているが 西友の前側辺りに「ピノチオ」があったという。 文士・作家の溜まり場、「ピノチオ」 文士・作家は集まるのが習性のようです。個人の書斎もあれば、屋台、料理屋・・・と、文士が住んだまちには共通してみられます。阿佐ヶ谷にも、その溜まり場がありました。「ピノチオ」です。中華料理店で、当時は支那料理店と呼んだようです。特に井伏鱒二を中心とするグループが日に日にたむろしています。 将棋が仲介役をかったようです。将棋を餌に酒を酌み交わし、談論風発、生活と魂の葛藤を原稿用紙に封じたのでしょう。ここに集まった作家達は「阿佐ヶ谷会」をつくりました。当時流行の「将棋会」・「文芸懇話会」を看板にする、なによりも溜飲会であったようです。 『・・・入ってみると、居るわ居るわ、十二、三人ばかり、狭い店のなかに、テーブルを鍵の手に並べて居流れていた。思い出すだけでも、安成二郎、井伏鱒二、尾崎一雄、小田嶽夫、田畑修一郎、中村地平、石濱三男、木山捷平、太宰治、青柳瑞穂、三好達治、それに秋澤、外村の諸氏だ。阿佐ヶ谷将棋大会の崩れだとかで、みな酒を飲んだり、五目焼飯を食ったりしていた。三好達治氏とは六〜七年ぶり、尾崎一雄氏とは三年ぶり、太宰治氏とは初めて会った。私は安成氏と井伏氏の間に坐って、サイダーを一本飲んだ。』 また、井伏鱒二は 『ピノチオの料理は、シナ蕎麦十銭、チャーハン五十銭、・・・である。シナ蕎麦は出前で届けても、一人前十銭には変わりがない。口銭は二銭しか入らない。・・・ として、ツケや借金がきくところがモテた一因でもあったようです。(筑摩 井伏鱒二全集27巻 荻窪風土記

文士・作家を吸い寄せた昭和初期杉並の魅力 文士・作家達は、大正末期から昭和初期にかけて杉並に集まってきています。誰かが核をつくると、あとは人脈で、次から次へと輪が拡がります。それにしても、荻窪や阿佐ヶ谷・高円寺のどこが、そんなに惹きつける魅力だったのでしょう。井伏鱒二は「荻窪風土記」に次のように記します。 『 ・・・私は昭和二年の初夏、牛込鶴巻町の南越館といふ下宿屋からこの荻窪に引越して来た。その頃、文学青年たちの間では、電車で渋谷に便利なところとか、または新宿や池袋の郊外などに引越して行くことが流行のやうになつてゐた。 新宿郊外の中央沿線方面には三流作家が移り、世田谷方面には左翼作家が移り、大森方面には流行作家が移つて行く。それが常識だと言ふ者がゐた。 関東大震災がきつかけで、東京も広くなつてゐると思ふやうになつた。ことに中央線は、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪など、御大典記念として小刻みに駅が出来たので、市民の散らばつて行く速度が出た。 新開地での暮しは気楽なやうに思はれた。荻窪方面など昼間にドテラを着て歩いてゐても、近所の者が後指を差すやうなことはないと言ふ者がゐた。貧乏な文学青年を標榜する者には好都合のところである。・・・』

井伏鱒二は更に続けます。 今回の探訪は、この道順に従ってみます。

「世尊院」(左)があり、道を隔てて薬師堂には、六地蔵が祀られている。(右) 「世尊院」には、明治22年から大正11年まで、旧杉並村役場があった。 この付近には旧道が残され、井伏鱒二が歩いたと思われる道がたどれる。

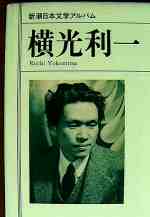

その道は一方通行に指定される狭い道で、商店街が続く。(左) 横光利一(よこみつりいち) 1898‐1947(明治31‐昭和22) 横光利一は、昭和2年から3年にかけて、杉並に住んでいます。菊池寛の媒酌による、山形県鶴岡市の「日向千代」さんとの結婚、新居のために選んだとされます。 大正5年(1916)18歳 早稲田大学高等予科文科入学。神経衰弱になり、長期休学、大正6年除籍となる。大正7年復学、大正10年、学費未納、長期欠席により除籍。  新潮日本文学アルバム 横光利一表紙 新潮日本文学アルバム 横光利一表紙大正9年(1920)22歳 菊池寛に師事(佐藤一英が紹介)。 大正12年(1923)25歳 菊池寛「文芸春秋」を創刊、横光、同人に加わり、「時代は放蕩する」発表。 大正13年(1924)26歳 横光ら「文芸時代」創刊(10月)、「創刊の辞」は川端康成が書き、横光は「頭ならびに腹」を掲載、次のような書き出しで、「文芸時代」の意気込みを表した。 「真昼である。特別急行列車は満員のまま全速力で駆けていた。沿線の小駅は石のやうに黙殺された。・・・」 同人は、石浜金作、横光利一、川端康成、中河与一、今東光、片岡鉄兵、佐々木三津三、佐々木茂索、鈴木彦次郎、管忠雄、伊藤貴麿、加宮貴一、十一谷義三郎、諏訪三郎の14人(後に岸田国士らが参加)で〈新感覚派の誕生〉とよばれた(昭和2年=1927年5月終刊)。 同年 文芸春秋に「文壇諸家価値調査表」(直木三十五が書いた?)が掲載された。今東光・横光ら激怒、新聞社に反駁文を投稿するが、川端康成の判断により撤回、今東光は菊池寛と決別。 大正14年(1925)27歳 1月27日、母こぎく、6月24日、妻キミ逝く。 この家のことは杉並区立郷土博物館「杉並文学館ー井伏鱒二と阿佐ヶ谷文士ー平成12年 p39にくわしい。 同年3月 川端康成らと同人「手帳」創刊(26名)。 4月5日、結婚披露宴(上野精養軒)川端康成 伊豆湯が島から上京。 同年11月 長男誕生(象三) 昭和3年(1928)世田谷区北沢2−145に新居。終生住む。犬養健が「雨過山房」と名付ける。 同年4月 上海にわたる(芥川龍之介のすすめによる)。 さて、横光利一の住んだところは、残念ながら「街区」としてしかわかりません。とぼとぼと歩いてみても、見つかりっこないのですが、区画整理の碑とともに、石仏が一ヶ所に集められて、わずかに当時を語ります。

石仏は一ヶ所に集められ、畑道にたたずんでいた風情は無い。 作品 《日輪》《蠅》《悲しみの代価》《御身》《ナポレオンと田虫》《春は馬車に乗って》(1926)《愛の挨拶》(1927)《上海(シヤンハイ)》(1928‐31)《機械》(1930)《時間》(1931)《寝園(しんえん)》(1930‐32)《紋章》(1934)《家族会議》(1935)《純粋小説論》(1935)《旅愁》(1937‐46)《夜の靴》(1947)《微笑》(1948)《書方草紙》(1931),《覚書》(1935)《考へる葦》(1939)《欧州紀行》(1937)など。 杉並時代に発表されたものは 上林暁(かんばやしあかつき)1902‐1980(明治35‐昭和55) 武蔵野、多摩を描いた文学者として親しみのある「上林暁」も杉並の天沼に住みました。天沼に住むに至った背景には次のような経過が考えられます。 上林は昭和2年から9年に至る「改造社」時代、編集者として阿佐ヶ谷に関わりを持ちました。横光利一への原稿依頼です。村上護は「阿佐ヶ谷文士村」で次のように紹介しています。『横光利一や川端康成も、阿佐ヶ谷に住んだ時期があった。昭和二年の頃である。 横光はもうかなり売れっ子であった。当時「改造」の編集者であった上林は、原稿依頼のため阿佐ヶ谷に住む横光を訪ねたことがあったそうだ。そのとき阿佐ヶ谷の駅に降りると、一キロ半ぐらいの距離にある横光の家まで人力を駆って訪ねたという。これは「中央公論」の名編集長瀧田樗陰が大家のところに原稿依頼に出かけるときは敬意を表して、かならず人力を使った故知に学んだらしい。上林はそれだけ横光を大器と見なしていたのだろう。』 (春陽堂書店 村上護 阿佐ヶ谷文士村 p58−59) 次は同人雑誌「風車」の仲間が杉並に住んだことでしょう。上林は昭和2(1927)年5月、五高時代の友人永松定(さだむ)ら仲間10人と同人雑誌「風車(ふうしや)」を創刊します。中心は上林暁、森本忠、永松定、秋沢三郎の4人で、森本忠、永松定、秋沢三郎はいずれも阿佐ヶ谷界隈に住んでいました。加えて、井伏鱒二との交流が、いっそう促進させたのでしょう。 この間のことについて、村上護は「阿佐ヶ谷文士村」で次のようにいいます。 『阿佐ヶ谷には秋沢(三郎)、森本(忠)、永松(定)らが住んでいたから、上林も引っ越して来たのかも知れない。上林はそのことを「天沼」という随筆の中で、次のように書いている。 以後、阿佐ヶ谷将棋会の常連メンバーとなり、阿佐ヶ谷での活動が続きますが、体調を崩し郷里に帰ったり、旅をし、転々とします。

略年譜 6月、丹羽文雄、尾崎一雄、外村繁、田畑修一郎、川崎長太郎、浅見渕、伊藤整、永松定らと同人雑誌「文学生活」を創刊 昭和14年(1939)38歳 8月、妻が発病 小金井養生院入院。 昭和20年(1945)44歳 9月、小金井養生院入院解散、妻は聖ヨハネ会桜町病院に移る。上林自身が病院 に寝泊まりして看病。 昭和21年(1946)45歳 6月、妻死去。(多摩村宇田病院) 昭和23年(1948)47歳 9月〜12月、阿佐ヶ谷3丁目長谷川方で執筆。 昭和37年(1962)61歳 8月、「武蔵野」を社会思想社から刊行。 昭和55年(1980)77歳 8月28日、杉並の自宅で脳血栓により死去。 作品 《凡人凡日》《欅日記》《薔薇盗人》《安住の家》(1938)《晩春日記》《聖ヨハネ病院にて》(1946) 《白い屋形船》《ブロンズの首》など

次に訪ねる作家は三好達治、徳川夢声、伊馬春部ですが、長くなるので、次の頁に送ります。

|