ユニセフ編

ユニセフ編旧ユーゴスラビアで紛争に巻き込まれた子どもたちの絵と作文を通して、地球上から戦争をなくしてほしいという子供たちの切なる願いを訴えた本です。

戦争の惨禍を直に見てきた子どもたちは体だけではなく心に深い傷を負っています。心的外傷後ストレス傷害の子どもたちの治療に絵や作文を書くことが効果を上げているといいます。しかしながら、心の傷がほんとうに癒えるには長い時間がかかります。

私たちは、こんなにいたいけな子どもたちに、こんなつらい思いをさせていいはずがないし、この地球上から紛争をなくすにはいったいどうすればよいのか、真剣に考え行動しなくてはいけないと思うばかりです。

「目を閉じると平和の夢を見るんだ」サラエボの病院で14歳のアレキサンダーが言った言葉です。目を開ければ何が見えるのか、彼らの澄んだ目をジッと見つめることが、私たち大人にできるでしょうか。

ジョ−ジ・オ−ウェル著

ジョ−ジ・オ−ウェル著

人間支配の荘園農場を、被支配者であった動物たちが自分たちの理想的な平等主義の動物農場を作ろうと反乱を起こします。しかし、時と共に次第に豚のナポレオンの独裁体制になり、「2本足で歩くものはすべて敵である」「すべての動物は平等である」などの七戒もことごとく豚たち特権階級の言いなりに微妙に変更されていきます。「すべての動物は平等である。しかし、ある動物は他のものよりももっと平等である」などのように。

やがてナポレオンは、従順で勤勉で疑うことをしない動物たちの上に君臨し、彼らを蹂躙して、しまいに動物農場はその名をまた荘園農場と改名してしまいます。悲しいことに、動物たちはもはやそのことさえ、もうどうでもいいようなことだと思うほど疑問も関心も抱かないのです。

政治に無関心ではいけないと、この本を読むと思い知らされます。

従順で善良で、勤勉であっても、聡明さに欠ければ、体制が変わっても蹂躙され利用されるばかりで、決して幸せな未来は来ないのだという警告の本です。豚のナポレオンが象徴する独裁主義者(スターリン、もしくはヒットラーと感じる人もいるでしょう)にとって、民衆は愚かで、恐怖政治に立ち向かう勇気も関心もないことが、彼の独裁政治の必要条件であったのですから。

ちなみに、ピンクフロイドにANIMALSというアルバムがあります。

彼らはこのアルバムのプロモーションのために、16メートルもある巨大なピンクの豚のバルーンをロンドン上空に飛ばしています。アルバムの解説によると、彼らのアルバムでは豚=資本家、犬=インテリ、羊=平凡な市民を象徴しているそうです。オーウエルが痛烈に批判したのは旧ソビエトの共産主義だといわれていますが、ピンクフロイドのANIMALSも、豚=政治家、犬=警察と感じる人もいるかもしれません。

ホーン川嶋瑤子

ホーン川嶋瑤子

1988年に出版された本です。戦後、公民権運動とともに女性の社会変革運動が再燃しました。女性は家庭で男性を支えるものとされてきた意識を変革し、女性には不向きだといわれてきたビジネスのトップにも優秀な女性たちが進出を果たしました。確実に社会や家庭で男女対等社会を獲得してきた女性たちの努力(残業や転勤などの仕事と子育てを含む家庭の両立)と実力を大きく賛嘆しています。ただ、これらの成功の裏でおこっている、家庭崩壊、最下層の女性解放問題、人種問題、個人主義の行き詰まり他多くの社会病理にも目を向け、今後アメリカ社会がどのように解決していくのか期待を寄せている本です。

シーア・コルボーン

シーア・コルボーン

学生の頃みすず書房から出ていた、「人類に未来はあるか」という本の題名に衝撃を受けました。奪われし未来を読むと、まさしく人類に、そして地球上の生命すべてに未来はあるか?という深い絶望感におそわれます。世に言われているオスのメス化とか子育て放棄のメスなどの主の絶滅に関することだけでなく、子供たちの情緒不安定や過剰反応、学習障害などにも環境ホルモンが関係しているようです。次の世代にこれ以上の負の遺産を残さないために、私たちがやらなければならないことは何か、ということを知らせてくれる本です。

レイチェル・カ−ソン著

レイチェル・カ−ソン著

「奪われし未来」よりかなり前に書かれた本です。まだ、環境ホルモンまでには、至っていませんが、当時、奇跡の物質と言われたDDTなどの危険性について初めて警鐘を鳴らした作品です。そしてこの作品が、その後の「奪われし未来」へと続いています。

|

|

こういう実験があります。

人間と同様、社会生活を送る猿に、1匹目は実の母親と一緒に暮らしをさせる。2匹目の猿には、母親代わりの模造の猿を与える。それは、柔らかい毛布でくるんであって、ミルクが出るようにしてある。最後の1匹は、針金がむき出しの母猿の模型で、ミルクが出るものを与える。社会生活の中で、仲間内のトラブルが発生した場合、(餌を食べるルールを知らず、仲間の猿に手ひどい仕打ちを受けて、大きな恐怖とストレスを受けるなど。)3匹の猿にどのような違いがあるのかを実験したものです。

1匹目の小猿は、恐怖を感じた瞬間、母親の目を見ることによって即座に恐怖心が取り除かれて、何度か失敗をしながらも学習能力を身につけて、正常な社会生活を送る正常な猿として成長するそうです。

2匹目の猿は、トラブル発生後、母猿の模型にしがみついて、毛布の柔らかな感触に触れることによって、何分か後にようやく恐怖心が取り除かれ、震えも治まるといいます。普通の猿よりも長い時間をかけて、ルールを理解し、何とか日常生活は送れるようになるそうです。

3匹目の猿は、母猿の模型にしがみついても、安心することができず、恐怖のあまり体の震えは止まらず、学習することができないまま、同じ過ちを繰り返しては、恐怖を味わい、やがてやせ衰えて死んでしまうそうです。(長時間に及ぶ恐怖心は、心身の正常な発達を阻害するのだそうです。)

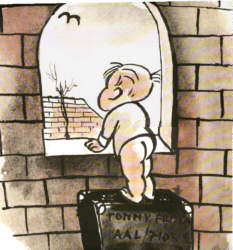

人も、常に恐怖にさらされていれば、身も心もぼろぼろになって当然です。トミーが収容所を出てからも、なかなか通常の生活に戻れず、トミーの父親と母親が、まさに命をかけて託した、生きる希望や、平和を担う大人になってほしいというメッセージも、トミー自身には長いこと届きようもなかったとしても、残念ながら致し方のないことだったのだと思います。何とも悲しい事実です。

ユダヤ人を迫害したヒトラーと、彼に続く者たちだけを糾弾すればすむ問題ではありません。現に、冷戦後、民族紛争はいくつも起こっています。トミーのように過酷な状況に置かれている子供たちの、なんと多いことか!

ヒトラーの情宣役として活躍したゲッペルスは言いました。

「嘘も100回言えば真実になる。」

ヒトラーは、まず最初に、ユダヤ人を公職に就けないようにした、といいます。そうやって少しずつ、でも確実にユダヤ人の権利を剥奪していったのです。マスコミも有効に利用した。嘘も100回言えば、です。初めは、みんな大したことはないと見過ごしていました。気がついたときにはもう打つ手はないところまで追いつめられていたといいます。たった一人の人間が、憎いと思った人々を残虐に死の淵に立たせるまで追い込んでいったのです。ごく普通の人々までも加担して、ユダヤ人迫害は行われたのですから。

決して、他人事ではないのです。ごく普通の人々というのは、まさに私たち自身でもあります。長い者に巻かれやすい私たち自身であり、ミーイズムの世代と呼ばれる私たち自身であり、問題意識を持とうともしない私たち自身です。

「トミーが3歳になった日」は、健やかに育ってほしいという親の願い以上に、世界の人々へ向けられた熱い思いが込められている絵本だと思います。

<お願い>

テレジン収容所で子供たちが書いたという絵の本が出版されています。私はまだ読んでいませんが、もう読まれた方がいましたら、是非感想を聞かせて下さい。よろしくお願いします。

テレジンの小さな画家達

野村路子著

開成社

¥1400

(Little Painters in Theresienstadt by Michiko Nomura)

戻る

戻る

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る