| 協和音と不協和音 |

協和音と不協和音は、普通に使われる言葉ですが、意味を正確にわかる人は少ないと思います。日常会話的には、協和音は、愛称の良い音の組み合わせ、不協和音は、にごった響きになる音の組み合わせぐらいの意味で理解されていると思います。

音楽的には、たとえば、オクターブの関係にある音や、完全5度の関係にある音など、音程によって協和音か不協和音かが区別されます。分類的には下記のようになるようです。 |

|

完全1度、完全8度、完全5度、完全4度 |

完全協和音 |

|

長3度、短6度、短3度、長6度 |

不完全協和音 |

長7度、短2度、短7度、長2度

その他の音程 |

不協和音 |

|

|

完全8度や完全5度など、実際に聞いてみると、響きが良いですし、長7度は濁って聞こえますから、たしかに上記のような協和度になるのは理解できるのですが、なぜ、完全8度や完全5度は協和度が高く、長7度は協和度が低いかを聞いた印象以外で説明することは難しいと思います。 |

|

|

|

| 協和音の波形 |

|

協和音の波形を見てみると、なぜ、2つの音が協和して聞こえるのかの意味が理解できます。

下の右と左はオクターブの関係にある正弦波の波形です。(下記の波形は、こちらのツールを使用して表示させたものです。) |

|

|

|

上の2つを合成(単純に値を足し算する)すると、同時に鳴らした場合の波形が得られます。 |

|

|

|

波の形が単純なパターンの繰り返しになっていることがわかります。ちなみに、完全5度の音を重ねた場合は、下図のようになります。 |

|

|

|

|

|

| 不協和音の波形 |

|

下の右と左は短2度の関係にある正弦波の波形です。 |

|

|

|

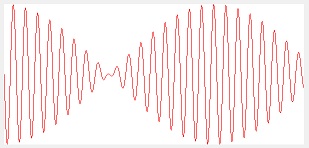

上の2つを合成(単純に値を足し算する)すると、同時に鳴らした場合の波形が得られます。 |

|

|

|

波形がすごく乱れているのがわかります。音が濁ったような感じで、周期的な唸りが聞こえるのも波形を見れば納得です。 |

|

|

|

| 純正律と平均律 |

|

同じ音程であっても、調律の仕方によって響きが異なります。たとえば、ドとミは長3度の関係にありますが、純正律のミは、平均律のものよりも14セント低く調律されています。(いろいろな音階の調律については、こちらで紹介してます。) |

|

|

|

左が平均律、右が純正律のものです。似てはいますが、よく見ると、右が一定のパターンの繰り返しになっているのに対して、左は繰り返しのパターンが崩れいてるのが分かります。 |

|

最初に示したオクターブの場合のように、それぞれの繰り返しの長さが、割り切れる関係(あるいは2対3とかの単純な整数比の関係)になっていると、それを合成した場合の波形も綺麗なパターンの繰り返しになります。純正律では、この割り切れるという点に重点を置いて音階、調律が組み立てられているため、平均律より協和度が高くなっています。(ただし、音の組み合わせによっては平均律より悪くなる場合もある。) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|