![]()

|

子供が小学生の頃、夏休みや冬休みの終わりには必ず自由研究という大きなミッションがあって、親子そろって何らかの工作を仕上げて学校に提出した思い出があります。もちろん子供の自由研究ですから、子供が最初から最後まで自分の力で作り上げるのが当たり前ですが、すこしだけ手伝ってあげようと、いったん手を貸すと、あっという間に親の方がのめり込んでしまい、最後には誰の自由研究なのかわからないようになってしまうのが毎年の通例でした。木で作ったログハウス風の貯金箱には、横に立つ電柱に街灯がともったり、たき火の薪に赤い火がともったり、割り箸だけで作った水車小屋は水車の回転とともにオルゴールが流れたり、とても小学生に作れるはずのない、「ジオラマ」の世界が広がりました。ある年は「こんなの学校に持って行けない」、と子供がすねる程の作品をほぼすべて親が作り上げ、反省したこともありましたが、次の年はまた以前の反省はどこへやら、さらにパワーアップした作品を作って家族中のヒンシュクを買っていました。 |

| 2011年の暮れに、近所の保育所から新年の飾り付けで、干支の龍の作成を依頼されました。以前、お祭で龍の作成の手伝いをしたことがあったので何となく頭の中には作り方が入っていたため、軽いノリで引き受けてしまいましたが、実際に作り始めると結構な時間がかかり、正月の三箇日はすべて龍の作成に費やしました。現在大学生になった息子と二人で一緒に作りましたが、まるでかつての自由研究の工作のようで懐かしくもあり楽しくもあり、とても充実したお正月でした。 |

![]() 頭の作成

頭の作成

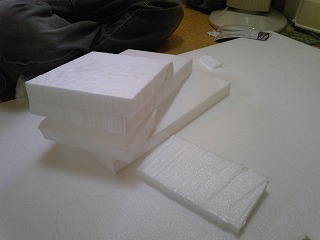

| 以前お祭で作った龍は全長20mくらいあり.頭の大きさも両手で抱えきれないくらいありました。そのため、頭の造形はずべて針金で行い、できあがった骨組みに紙を何重にも貼り付けて作成しましたが、今回の物は全長2m程度ということだったので頭は発泡スチロールで作ることにしました。 |

|

|

|

|

| まずは発泡スチロールカッターの作成です。針金のハンガーで作成しました。電熱線は荷札の針金で代用できます。 | 細かいパーツの切り取りに小型のカッターも作成しました。電源は昔のデジカメの充電器(3V)を使用してちょうどいい感じでした。 | 1m四方、厚さ3cmの発泡スチロール板をホームセンターから購入し、カットします。 | 発泡スチロールには通常の接着剤は使えません(溶けてしまいます)専用の接着剤を使います。 |

|

|

|

|

| 頭の形が見えてきました。目は直径5cm程の球形の発泡スチロールをカットして作成しています。 | 細かなパーツを切り出しました。ここら辺はすべて息子の作品です。(自由研究で鍛えた甲斐がありました。) | 色つけが始まりました。ポスターカラーで塗っていきます。着色は私の担当です。 | 着色が終わり、角を付けて頭はほぼ完成です。 |

![]() 胴体の作成

胴体の作成

|

|

|

|

| 百円ショップで出きるだけ寸胴のゴミ箱を購入します。今回は2個使用しました。 | グラインダーで2cm幅にカットします。 | それぞれの輪に4カ所の穴を開け、たこ糸で均等になるようにつなげ、いらないシーツを巻いて糸で止めます。 | 作業しやすいように天井から吊しています。 |

|

|

|

|

| お腹の部分を色画用紙で作成していきます。 | 黄色と茶色を両面テープで互い違いに貼っていきます。 | うろこを作ります。緑の色画用紙に金のポスターカラーで縁取りします。 | うろこを貼り終わりました。400枚くらい貼ったと思います。 |

|

|

|

|

| 尻尾を付けました。 | 手足を作ります。指をカットするのが結構大変でした。 | 手足は両面テープで貼ろうと思っていましたが、子供たちの頭の上に落ちてきたらいやなので針金で固定し、うろこの隙間に差し込むことにしました。 |

![]() 完 成

完 成

、

|

|

|

|

| 太い金色の針金でひげを作りました。 | 目が入りました。本当はもっと鋭い目にしたかったのですが、子供たちが怖がってはいけないのでかわいい目にしました。 | もう少し長くしたかっったのですが、これ以上長くすると車で運べません。 | 保育園で天井から吊ってみました。 |

|

|

||

| 上から吊ると、子供たちには龍のお腹しか見えません。あえて斜めに吊って顔が見えるようにしました。 | 子供たちは喜んでくれたでしょうか? | ついでに、前に作った獅子舞もあったので一緒に飾りました。 | ちょっとひょうきんな顔をしていますね。 |

| 龍の作成時間は約20時間でした。息子と、うろこ係のカミさんの協力がなければ、2倍くらいかかったかもしれません。来年、ヘビを作ってくれって言われたらどうしよう!!!! |