私の単著をご紹介します。現在、8冊。ついでに、訳書も一冊ご紹介します。

![]()

私の単著をご紹介します。現在、8冊。ついでに、訳書も一冊ご紹介します。

貧困連鎖(2009年2月刊)

|

格差拡大と貧困問題を幅広く、また可能な限り平易に解説。格差拡大政策の背景と、格差拡大・貧困克服のために政策についても論じる。 序章 秋葉原通り魔事件の衝撃 |

序章抜粋

日本では、経済格差が急速に拡大しているが、その責任のかなりの部分は国、つまり日本政府にある。なぜなら、経済政策や労働政策、税制、社会保障制度など、格差にかかわるほとんどの制度は、国によって担われているからである。だから、経済格差の拡大と、そこから生じる好ましくない事態に直接的な責任を負わなければならないのは、国である。なかでも労働分野の規制緩和は、不安定な派遣労働者を大量に生み出して、若者たちの間に巨大な貧困層をつくり出し、社会にはかり知れないほどの傷跡を残した。今回の悲惨な事件の何割かは、国の責任だといわなければならない。

このことは、問題を解決するためには国を変えること、つまり政府の枠組みや政策体系を変えることが不可欠だということを意味する。そして、国を変えることができないなら、私たちを待ち受けるのは、さらに悲惨な未来である。

日本の経済格差はいかに深刻な状態にあるか。そこから、どのような問題が生まれているか。国はこのような現状にどのように関与してきたか、どのような責任を負っているのか。このままだとすると、日本はどれほど暗い未来を迎えることになるのか。そして、このような事態を避けるため、いま何が必要とされているのか。

本書では、こうした問題についてできるだけわかりやすく論じていきたいと考えている。

居酒屋ほろ酔い考現学(2008年6月刊)

|

提唱する「居酒屋考現学」、初の成果。本邦初の「居酒屋学」。 序 居酒屋から日本が見える |

第9章より抜粋

しばらく前から、経済的格差の拡大が社会問題となっている。最近ではさらに進んで、貧困の広がりが注目されるようになった。格差社会と貧困の拡大に対する批判は、これからも続けられなければならない。そして、すべての人に安定したまともな仕事と、安心して生活できるだけの収入を保障すること、このために必要な政策をとることを、国と企業に要求していく必要がある。

しかし私は、単に自分の好みの問題としてではなく、人権の問題として、そして豊かな文化を守り育て、安定した社会を維持するために、「誰でも酒が飲める社会を」「誰でも居酒屋へ行ける社会を」という要求を、そこに付け加えたいと思うのである。

新しい階級社会 新しい階級闘争──[格差]ですまされない現実 (2007年10月刊)

|

初の一般書。格差拡大がもたらした様々な問題を描くとともに、最新データから貧困の拡大と階級所属の固定化を実証。 はじめに |

「はじめに」より抜粋

日本の社会は、いま大きな岐路に立っている。「一億総中流」という俗説が、いかに虚構であり幻想だったとしても、ほとんどの人々に「それなりに安定した普通の暮らし」が保障されていたということの意味は大きい。しかし、それはもはや、過去のことである。格差が拡大し、階級間の利害が対立する。しかも階級間の対立は、切磋琢磨してよりよい社会を作り上げる方向にではなく、不信と敵意を生み出して、社会を解体させる方向に向かっていく。このような近未来を回避できるかどうかは、今日のわれわれにかかっているのである。

階級社会──現代日本の格差を問う (2006年9月刊)

|

最新データによって現代日本「格差社会」の階級社会としての構造を明らかにするとともに、階級研究のウイングを都市論と大衆文化論に広げる試み。たちまち重版。 はじめに |

あとがきより抜粋

本書は、階級や階級格差の問題を主題とした私の著書としては『現代日本の階級構造』から数えて四冊目だが、これまでのものとはかなり異なる社会環境のなかで出版されることになった。なにしろ、経済格差の拡大がサラリーマンや主婦の日常の話の種となり、「格差社会」や「下流社会」が流行語になる時代である。第一章で詳しく述べたように、「階級社会」という言葉すら、しばしば使われている。これまで階級に関する本を書くときは、「日本は平等な社会だ」「日本には階級がない」と思いこんでいる読者を想定して、学説史や研究史、そしてさまざまな階級否定論に目配りをしつつ、慎重に論を進めるのが常だった。しかし、今回は違った。なにしろ、貧富の格差が拡大していることや、人々が〈勝ち組〉と〈負け組〉、〈上流〉と〈下流〉などに分け隔てられていることなどは、もう常識化しているのである。持論を自由に書くことができる分だけ、読者にとっての読みやすさや面白さにも配慮できたし、これまで暖めてきた新しいテーマも取り上げることができた。

階級・ジェンダー・再生産──現代資本主義の存続メカニズム (2003年3月刊)

|

階級論と並ぶ、私のもうひとつの研究テーマ。その成果を1冊にまとめました。 序 第1部 文化的再生産の理論 |

序

資本主義社会は、いかにして再生産されるか──本書のテーマは、この一点に尽きる。

ここで資本主義社会というのは、資本家と労働者の二階級の間の経済的な交換=搾取関係から構成されるものとして抽象された、純粋資本主義社会のことではない。複数の生産様式と、家父長制という再生産様式を含み、したがって資本家と労働者以外にもいくつかの階級を含むとともに、男性と女性を構造的に非対称的な関係においている、現実の資本主義社会のことである。そしてある社会が再生産されるとは、その社会の基本的な構造が維持されることをいう。

階級的な不平等と対立関係、ジェンダーによる不平等と対立関係をはらんでいるにも関わらず、この社会の基本的な構造が変化せずに維持されているのはなぜか。それを構成する人々が不断に移動し、入れ替わっているにもかかわらず、その基本的な構造が維持されるのはなぜか。この問いは、「社会はいかにして可能か」という社会学の根本問題の、現代資本主義という形態規定性の下における、動態的な表現にほかならない。

本書は、この巨大なテーマに対して非力を省みず二〇年近くにわたって格闘してきた私の、現時点での中間総括である。

現代日本の階級構造──理論・方法・計量分析 (1999年10月刊)

|

私の約15年に及ぶ階級研究の総決算であり、分析的マルクス主義の視点に立つ日本初の実証研究です。全編ほぼ書き下ろし。 はしがき 第Ⅰ部 現代資本主義の階級構造 |

「はしがき」より抜粋

「階級」という概念は、戦後日本の社会科学においてつねに、不幸な位置に置かれてきた。それは第1に、深刻な政治的バイアスにつきまとわれてきた。これと関連して第2に、実証的な検討にたえうる概念として精緻化されてこなかった。その結果は、階級研究の沈滞と不毛であった。

本書の目的は、階級研究の発展を妨げたこの2つの障碍と欠落を克服することにある。その第Ⅰ部は、階級研究の沈滞を招いた原因を研究史の中に探るとともに、その克服の方向を明らかにし、現代資本主義の階級構造に関する実証的研究のための理論と方法を準備することにあてられる。第Ⅱ部では、実際にデータを使って、とくに戦後日本社会に焦点を当てながら、いくつかのテーマについての実証分析を行なう。最終的な目標は、階級理論がすぐれた一貫性と広い射程をもつとともに、ここ数十年来蓄積されてきた社会学的な階層研究の伝統に十分対抗しうる実証的有効性をもつことを示すところにある。

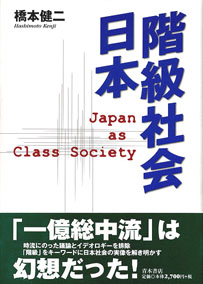

階級社会日本 (2001年5月刊)

|

「階級」をキーワードに、日本社会の実像を解き明かす。好評3刷。 四六版・276ページ+v (青木書店・2700円) はじめに 第1章 自画像としての階級論 |

「あとがき」より抜粋

「階級」いう概念は、日本の社会科学から捨てられたも同然である。ということは、「階級」をキーワードに現代日本社会を解き明かすなどという作業には、ほとんど誰も手をつけていないわけだ。データの分析を進めれば進めるほど、新しい事実が次々に明らかになってくる。それは、とてもスリリングな体験だった。こんなおいしい研究テーマ、独り占めにしていいのだろうか。

私が本書で目指したのは、読者の皆さんが、自分の周囲にも「階級」と「階級構造」がちゃんと存在していることに気づくよう、ささやかなお手伝いをすることである。少しでも多くの読者が、「あ、日本は階級社会だったんだ」と思ってくだされば、夏休みと冬休みを返上したかいがあったというものだ。日本はれっきとした階級社会──この事実を直視することが、日本社会の将来をめぐるすべての議論の大前提である。

Class Structure in Contemporary Japan (2003年3月刊)

|

Based on the SSM Survey data, the book investigates

four major classes - capitalist, working,

new and old middle - and their characteristics

and mobility patterns in terms of income,

work, social network, leisure activity, gender

relations and voting behavior. (Trans Pacific Press Hardcover$79.95 Paperback $44.95) Preface to the English Edition 1 Class Studies: Self-Images of Modern Society 2 When Class 'Disappeared' from Japan 3 Class Structure in Contemporary Society: From Marxist to Marxian Theory Promenade: Transgression of Class Borders : Two Versions of 'Tsurumoku Bachelor Dormitory' 4 Four Classes: Four Life-Worlds 5 Can Class Borders be Crossed? The Structure of Cross-Class Mobility 6 Differentiation of the Farming Class in Postwar Japan 7 Women in Class Structure 8 Closed Up Political Space 9 Towards A New 'Egalitarian Society' Endnotes Bibliography |

From Preface to the English Edition

Contemporary Japan,a highly advanced capitalist society,is a class society.This does not appear to be widely recognized though,either by the Japanese themselves,or by international observers.The argument of this book is that a four-class model - capitalist,working,new and old middle classes - applies squarely to Japanese society today and provides the best framework for its interpretation.

スティーヴン・エジェル著 階級とは何か (2002年4月刊)

|

不平等研究の中心地・英国の模範的教科書、待望の邦訳。 四六版・227ページ (青木書店・2500円) 序 第1章 階級の古典的理論──マルクスとウェーバー

|

「訳者あとがき」より抜粋

本書は原著でわずか149ページという、階級理論と階級研究に関するコンパクトな入門書で、1993年の出版以来、英語圏を中心に多くの読者を獲得している。その内容は、対立するが共通点も多い階級理論の二人の創始者としてマルクスとウェーバーを位置づけた上で、その後の多様な階級理論と階級研究の展開を絶妙のバランス感覚をもって過不足なく描き出すとともに、現代の先進国社会が直面する諸問題と将来社会の課題にまで言及したもので、まさに入門的教科書の模範というにふさわしい。

おそらく本書は、日本語で出版されるものとしては最初の、「階級」に関する概括的な入門書である。本書の出版によって、近代社会科学の最良の財産ともいうべきこの概念が、日本に定着するきっかけをつくることができれば幸いである。