|

情報、其之四拾弐 2001.9/25 [ 東京湾湾奥の価値 ] 下町ヘチ釣り三人衆が語る 文・写真 浦 壮一郎 つり人11月号より全文掲載 |

|

|

|

|

|

|

|

|

左から |

|

|

素顧が消えていく湾奥の海

湾奥の一部の沖堤がクロダイの付き場になっている一方で、「湾口では釣れなくなった」という声があがった。その原因について佐藤さんが興味深い発言をした。 「以前は湾口でもクロダイがずいぶん釣れたけど、最近は少なくなっています。その原因はエサにあるんじゃないかと考えています。湾奥に行けば行くほどカラスガイの付きはいい。クロダイにとってはエサが豊富になっているはずなんです。単に湾口の魚が減っただけかもしれないけど、エサの豊富な湾奥に行ってるんじゃないかとも思いますね」 皮肉にも、埋め立てによる護岸工事によって、カラスガイが湾奥の護岸に付着するようになった。そのエサを目当てにクロダイが湾奥に移動したとも考えられるというのだ。 |

|

|

|

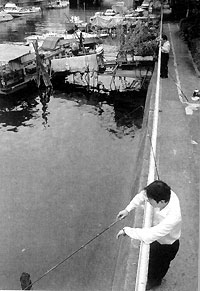

というのも、東京港の水際は企業が占有してしまっており、大半は立入禁止になっている。魚はいても、釣れる場所は皆無にひとしいのが現実だ。それを無視して、東京部(港湾局)は「若洲や大井に海釣り用の海浜公園がある。釣り場はたくさんありますよ」と主張する。当然、反論は絶えない。 |

|

|

|

|

|

|

|