稚魚たちの死が教えてくれるもの

稚魚が酸欠に陥るという現象は今に始まったわけではない。これまでも気温の上昇と降雨が重なった際、度々発生していたといわれ、これは東京の都市化と関連が強い。もちろん気象条件が発端になってはいるが、直接的な原因は下水道設備にあると考えられている。

一般に下水道は処理場の能力にあわせて下水管が整備されており、処理能力を超えないよう設計されている。そのカギになるのが、下水管のバイパス部分に設けられた余水バケ(雨水バケ)と呼ばれる堰で、この堰をオーバーフローする分の水は、川へ直接流れ込む仕組みになっているのだ。

よって予想以上の雨量が降った場合、処理されていない下水管の水が大量に川へ流れ込む。この汚水の中には、下水管の中に溜まっているさまざまなゴミ、これも含まれることになる。

また時折、下水処理場の強制排水が問題視されることもある。これは下水処理場がやむなく処理を行なわずに排水してしまう行為のことで、余水バケで余分な雨水を川へ流してもなお、下水処理場に多量な雨水が運ばれてしまう際に行なわれる。当然、河川と湾内に多大な影響を及ぼすことは明らかなのだが、むしろ注目すべきことは、強制排水が行なわれない程度の雨量でも、東京の川と海は余水バケによって汚水が流れ込んでいるという事実である。

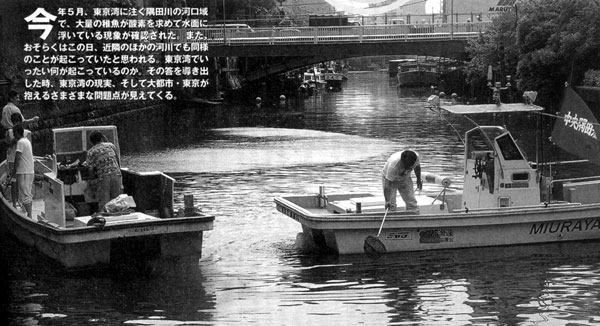

現に今年5月の降雨も、強制排水が行なわれるほどの雨量ではなかったと思われるが、それでも稚魚の生息環境を脅かすになった。雨水が地中に浸透しない東京、その現状は東京湾の魚類にとっていかに深刻であるか、稚魚たちの死がそれを教えてくれているといえるだろう。

下水流入対策をどうするか

では次に、下水が河川に流れ込むとなぜ貧酸素になるかだが、それは汚水が酸素を消費してしまうからだという。しかし仮に汚水が流れ込んでも、河川が海に向かって流れている場合はさほど問題にならない。ところがそれは下げ潮時の場合で、上げ潮時は河川上流に向かう海水と下流へ流れる河川水とがぶつかり、河口部で水が停滞してしまう。つまり河川はせき止められた状態になり、汚水は撹拝(かくはん)されずに何時間も汚れたまま経過してしまうのだ。その間、水中に含まれる酸素は消費され続け、魚にとっては致命的な状態になり、特に移動能力の低い稚魚は影響を受けやすい。

稚魚の大量死。この現象の構造はこれまで述べたとおりだが、次に関心を持たざるを得ないのが、その対策である。かいつまんでいえぱ3とおりの対策が考えられているが、それらの対策が現実味を持っているかどうかは、疑問符を付けざるを得ない。

まず1つ目は、東京湾に流入している河川、その大半の水が下水処理水であることから、現在の二次処理式の下水処理から、より高度な三次処理に転換しようという動きがあること。しかし仮にこれが実現したとしても、東京湾の水がきれいになるとはかぎらないと専門家は指摘している。いくらかは改善されるかもしれないが、東京湾そのものにも問題があるからである(後に述べる)。

2つ目は、分流式の下水道を整備することである。東京都は比較的早い時期から下水道が整備された。このため現在は古いタイプの合流式が一般的で、この方法はこれまで述べてきた余水バケを使用する下水管のことである。下水と雨水をひとつの下水管で合流させてしまうため、処理されない汚水が、雨水と一緒になって川に流れ込んでしまうのだ。

しかし分流式の場合、雨水用にもうひとつの管が設けられている。よって下水と混ざることはないことから、雨水はそのまま川へと流れ込むことになる。

ただ分流式への転換で問題になるのが、想像しえないほど莫大な予算が必要になることであろう。このため「とても現実的とはいえない」というのが大方の見方である。

3つ目は、雨水を地中に浸透させる施策である。今年5月、『日本水大賞顕彰制度』の第3回受賞者が発表されたが、その大賞に輝いたのが、小金井市の「雨水浸透事業」だった。これは各住宅に雨水の浸透しやすい「雨水浸透ます」を設置する試みで、地下水の枯渇や河川の増水を防ぐ効果があるという。そしてこれが、東京湾にとっても救世主になるかもしれないのだ。雨水が地下に浸透すれば下水に流入する分も減少することにつながる。よって合流式下水処理のままでも効果を発揮できる可能性があるというわけだ。もちろん東京都全体にこれを普及させることは容易ではない。また「雨水浸透ます」は各家庭で負担することになるため、都民の同意が必要となることも課題といえる。

さらに、この施策は下水道事業と比較すれば、ごく小さな工務店レベルで設置が可能であること。これが逆に障害となる場合すらある。というのも、前者2つはいずれも大規模な建設業者が潤う事業であり、建設族議員や大手ゼネコンにとっては好都合だからだ。もちろん現在の我が国は予算の獲得が難しい状況にあるが、既得権益を頑なに固持したい官僚や族議員によって、下水道事業という大規模公共事業が選択されることは充分に考えられる。それがいかに長い年月がかかろうとも、またいかに莫大な予算が必要になろうとも、彼らにとってそれはこの上ないことだからだ。

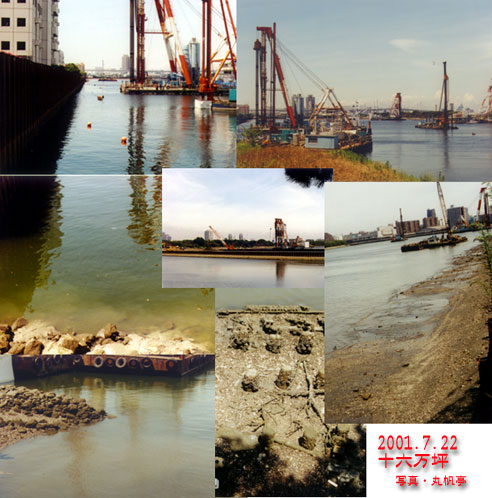

まだ生きている・・十六万坪

河川の水質が仮に改善されたとしても、それでもまだ東京湾は回復するとはかぎらないといわれる。それはいうまでもなく、現在の東京湾に浅瀬や干潟がわずかしか残されていないからである。特に東京港は皆無に等しく、十六万坪の埋立工事が進む現在、明るい材料を見つけることはできない。

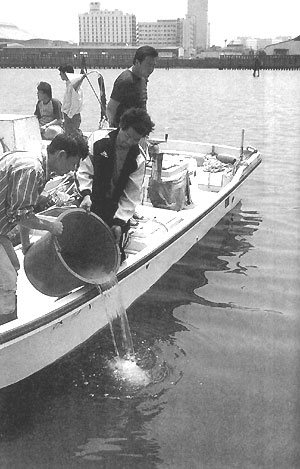

都漁連の面々は捕獲した稚魚を放流する際、その放流場所にやむなく十六万坪を選んだ。ほかに放流する場所がないのだから、やむを得ない判断だったといえるだろう。ところがこの日、稚魚が浮いていた河川内とは対照的に、工事中であるにもかかわらず、十六万坪ではそのような現象はまったく見られなかった。かねてから処理場の強制排水や大雨の影響を受けない水域といわれていたが、それを証明して見せたといっていい。浅場であると同時に閉鎖水域である十六万坪は、まだ生きているのである。

この十六万坪という水域について、東京都環境局の中には「東京港は大半が航路であり浅場はほとんどない。十六万坪の埋め立ては、そのほとんどない中のほとんどの部分を消してしまうのだから、とんでもない行為。現在残っているというのは、それだけで貴重だ」と語るものもいるが、一方で都環境局は正式なコメントを避けており、港湾局と石原都知事に頭が上がらない現状を露呈してしまっている。

そして、この貴重な浅場、十六万坪の埋立工事は着々と進んでおり、浅場が皆無になることで赤潮の発生が今以上に増加することが危倶されている。

赤潮とは植物プランクトンが異常発生する状態のことをいうが、これはいわゆる富栄養化現象である。栄養が豊富であることは生産性が高い水域ともいえるのだが、東京湾の場合、植物プランクトンの存在が食物連鎖の上で役立っていないため、このような現象が発生することになる。

本来なら、浅場や干潟などに生息する底生生物、ゴカイやアサリなどが植物プランクトンをエサとして消化することで、食物連鎖が成り立ってきた。これが浅場の浄化作用であり、海はこれら底生生物の存在が大きなカギを握っているともいえる。

ところが十六万坪の埋め立てをはじめ、羽田空港の拡張、中ノ瀬の浚渫など、東京湾の浅場という浅場はすべて、開発によって消えゆく運命にある。しかも今年6月、東京都民の多くはそれらの行為を支持してしまった。