|

一番上の段は国保有の火焔型土器と王冠型土器、

2段目から下は始めてみる土器が多かったように思えます。

どれも縄文中期の美しい文様が

浮かび出ています。

|

手前右側の2つの土器は中央に顔のようなものが

付いています。この2つはそっくりな形をしていて同じ人物が造ったとものと想像します。

|

どれも手の込んだものばかり。何を思って、この複雑な

文様を刻み込んだか?

|

左が爪形文土器(1万2千年前)右が押圧縄文土器

(1万年前)共に縄文時代早創期の土器です。

|

約8千年前の縄文早期の底の尖る土器

押型文土器とは木の棒に文様を刻み込み、土器に回転しながら押し付けることによって、

文様が繰り返し施文された土器です。長岡の博物館にある津南町の卯ノ木から出土した

押型文土器は特に美しい文様で有名ですね。

|

津南町では縄文式土器に比べ弥生式土器は数が極端に少ない。

赤く塗られているのは信州系の土器で、左下のドーナツ状のものは糸を紡いだ紡錘車と呼ばれる

ものです。

津南の稲作はこの堰下遺跡から始まったと考えられています。

|

黒光りした黒曜石がズラリ、奥には国内最大級(長さ47cm)

の石刃が並ぶ、津南は石器の宝庫でもある。(胴抜原A遺跡)

|

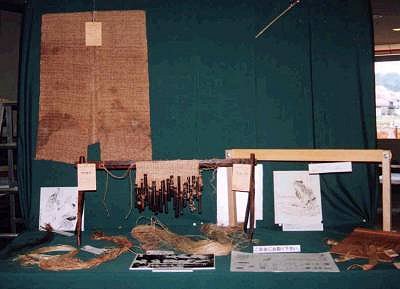

同日行われたアンギンの講演会での展示、津南は現存する

アンギンが日本で最初に発見された所としても有名です。

|

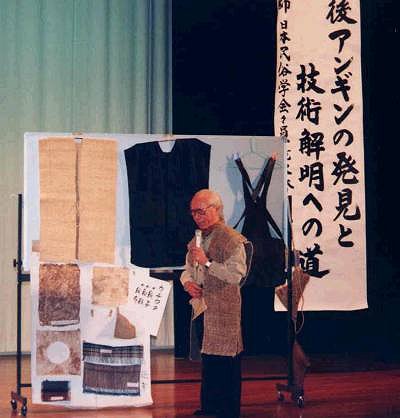

「越後アンギンの発見と技術解明への道」と題された

地元の滝沢秀一さんの記念講演。傍聴者は少なかったが、講演の最後には皆、ステージに上がり、

アンギンや素材に触れたり、質問したりとアットホームな講演会でした。