画質と印象

FinePix4700で撮った画像をぱっとみるとふしぎな感じがする。予期していたデジカメの画像とはだいぶ異なるような気がするからだ。

ふつうデジカメの画像は銀塩で撮ったものに比するとかなり硬めに写ってはっきりとデジカメで撮ったと分かるものであった。しかし、このFinePix4700で撮ったものは絵が柔らかく従来のデジカメとは一線を画している。

さらになにか絵に独特の味のようなものさえ感じさせるのは興味深いところだ。これはたとえばツァイスレンズの油絵的な味とかコダクロームのパステル調の味という意味合いと同じである。

たしかに以前使っていたGA645Ziのフジノン的コントラストの強さのようにも思えるしハニカムCCDの階調再現性の故かもしれない。

また露出がすこしオーバー目に出るようなので少しアンダーに補正しておくと発色がよくなる。これはリバーサルフィルムを使うときと感覚的には似ている。

それゆえ単にオートで撮って発色が良くないときはアンダーに振ったほうがよい。シャドー域の再現性も高いので多少露出を切り詰めても暗部がつぶれることは少ない。

シャープネスが高いと言うわけではないがこれまでのデジカメには無いような階調表現性があると思う。

いずれにせよエッジのシャープネスはレタッチでも

ただしノーマルの画質設定ではすこし圧縮ノイズが多いので基本的にホームページ目的でもファインで使うべきだと思う。

ちなみにFinePix 4700は432万画素と言っても画像補正した値であって実質の解像度(ピクセル数)は他の300万画素クラスと同じ2800x1600である。このときファインで撮ると一枚は約1.7MB程度になる。

これを用紙サイズA4で出力するとほぼ230DPIと満足できる解像度を得ることができる。

またこのモデルではMotion JPEG形式で10FPS(一秒間に10フレーム)の動画も撮れる。

|

........

|

FinePix 4700z

|

|

|

|

FinePix 4700z, アンシャープマスク

|

|

FinePix4700z

|

|

|

|

銀塩カメラ的視点から

FinePix4700は銀塩カメラ的に言うとレンズも低分散ガラスを使用した非球面3枚(3面?)の36-108mm(35ミリカメラ換算)のズームで開放はF2.8-4.5とスペックから言うと銀塩的にみるとかなりすごいものである。解像度はミリ320本だそうである。

カタログではフジノン「スプレンデッシュ」と名前がついている。フジノンレンズで現在英数字以外に名前がついているというのはないと思うのでよほどの自信作なのかもしれない。

ただ4700Zの場合絞り優先がついていないのでせっかくのF2.8も自由に設定できるわけではない。シャッター速度の上限は1/2000である。

フォーカスはややAFの中ぬけが発生しやすくファインダー撮影をしていると背後にフォーカスが抜けることが多々ある。またこのモデルから液晶に露出情報が出るようになったのでフォーカスの確認とともに液晶を見て撮影する比重が高くなったとも言える。

しかし、液晶を見て撮影すると手持ちでは姿勢が安定しないのでやはり基本的な手ぶれ対策としてファインダー撮影をしたほうがいいと思う。

できればマニュアルモードでつねにプレビューができるようにしておくとよいと思う。また単にレバーを下げるだけで撮影と再生モードが切り替えられるようになったのでプレビューも楽になったと思う。

またデイライトシンクロ・スローシンクロなどのストロボ撮影も可能になっていて撮影の幅を広げることが出来る。

さらに右のようにかなり近接したマクロもデジタルの得意とするところの一つでマクロモードに入れてからフォーカスする。デジカメではCCDの面積が小さく被写界深度が深いのでマクロでもフォーカスの許容範囲は広いようだ。

なにかドキュメントを撮影してメモ代わりにし、あとで液晶で確認すると言うことも出来る。 |

|

FinePix 4700z, マクロ |

|

|

|

露出・測光に関して4700Zでは3モードの測光方式が選択できる。

評価(分割)測光とスポット測光(もしくは部分測光)と中央重点(もしくは平均測光)である。これらは測光パターンが公開されていないので詳しくはわからない。

今回いろいろと使ってみてデジタルの最大の利点が撮影後(撮影前)のプレビューであることがあらためて実感できた。

とにかく自分の撮影したい意図を反映させやすく、露出の確認に便利である。これは作品的な撮り方もやる気にさせてくれるものだ。

さらに目をつぶったかどうかだけでなく手ぶれですら撮影直後に確認することが出来る。

右の写真はAEロックとスポット測光を使用して夕刻の空に露出を合わせている。

これでもシャドー部の階調はかなりのこっているのがわかる。 |

|

FinePix 4700z

|

|

|

|

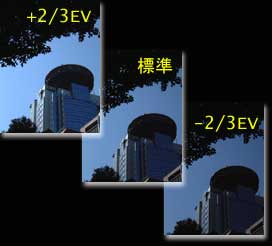

FinePix4700では連射機能を使用してオートブラケットまで可能である。

プレビューが簡単なデジカメだからこそ3つの露出差を液晶で比較できるのは便利だ。

ブラケッティングは最大+/-1EVまで1/3EV単位で可能である。

あとで電車の中でも帰りながら再生していらないものを捨てることができる。

右の写真は左側の空の部分で露出をAEロックしてあわせたものである。2/3EV単位でブラケッティングしている。

|

|

|

プリントにおける画質

これだけ画素数の多いモデルの大きな利点はプリントしたときにより高い画像解像度でプリントできる点にある。

実際最大の2800x1600で撮ったとき、A4で出すと約230dpi程度の画像解像度が確保できる。これはカラープリントの目安としてだいたい満足できる値ではある。

*正確に言えばプリンタ出力線数の約二倍が適性となるがこれはまたページを改めて記述する。

ただ実際エプソンPM800Cで出力してみるとA4ではやや物足りないものとなるようだ。しかしLサイズで出すとわりと納得できるものとなる。

ただしこの場合560dpiとややオーバースキャンとなるのでもう一段低くても良いかもしれない。 |

|

ここでは左のオリジナルデータをPM800Cのフォトペーパーロール紙でLサイズ(サービスサイズ)にプリントし、それをスキャナで取り込んだものを参考までに掲載する。 |

FinePix4700Z, 2800x1600から縮小

|

|

PM800CでのLプリントをHP PhotoSmartS20で75dpiでスキャン

|

|

|

|

銀塩カメラ VS デジタルカメラ

ここでいささか週刊誌的なタイトルをお許し願いたい。

ここまで画質がよいと、やはり気になるのは銀塩カメラとの比較だ。

もちろんインターネット上で見る上でと言う範囲での話である。プリントについては後日また行いたい。

ちなみに銀塩カメラの作例で使用しているキャノンのEF28-70/2.8Lは研削非球面レンズを用いた現在の一眼レフレンズの中でもトップクラスの光学性能を持った大口径ズームレンズです。

通常Kissにつけるのには荷が重いのだけれどもこのときは別な目的のために使用していました。まあついでだから余興に、とデジタルと撮り比べしたんだけれども。。

|

|

下の作例では左が銀塩のキャノン一眼レフ、右がFinePix4700です。

右の写真がやや暖色にふれているのはカメラのオートホワイトバランスがはたらいているからだろう。

*ホワイトバランスは色温度変換のことで銀塩カメラならばLBフィルタを用いるところだがデジタルでは画像処理で行う。

|

New EOS Kiss, EF28-70/2.8L,RDPII

(HP PhotoSmartS20 @ 300dpi) |

|

FinePix 4700z

縮小なし |

| 下の写真は銀塩一眼レフで撮る前にプレビューカメラ的に使用した例です。 |

|

|

EOS3, EF28-70/2.8L, RDPIII

|

|

FinePix4700Z

|

|

|

|