国内各地のオオクワガタ(第1回)

1/3

はたして国産オオクワガタに地域変異はあるのだろうか?という疑問から生じた企画である。

山梨や能勢などの有名なオオクワガタの産地では近年放虫されているといううわさも聞く。

オオクワガタで有名な平山貴也氏にこの件について尋ねたところ、1990年頃はオオクワガタの市場価格が非常に高かったので放虫されている可能性は低いであろうとのことだ。

一般個人が数百頭レベルで飼育をはじめたのは1993年頃からなのでこれ以降は放虫されている可能性もある。

さて、今回集まった野外産の個体は山梨産が3個体、能勢産が4個体、佐賀産が1頭である。その他に参考として能勢産の採集幼虫からの羽化個体を1頭、累代F1を2頭、そして九州佐賀産の累代飼育個体を1頭示してある。

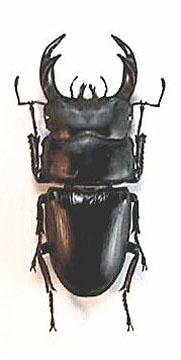

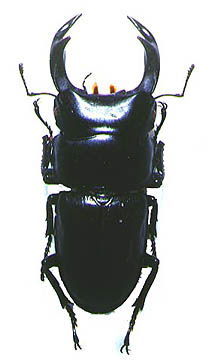

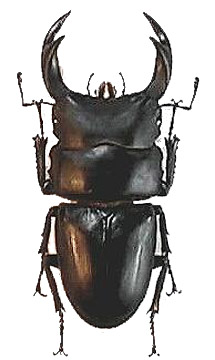

このように並べてみると山梨産と能勢産では少し形が違うようにも思える。内歯の位置が能勢産の方が前方にあるような気もする。

井岡氏の材採個体と菅野氏の採集個体(材採)はおおあごの雰囲気が良く似ている。菅野氏の飼育F1個体は両方とも材採個体が父(母は30mmほどの若宮産)であるが、父親に良く似た形をしている。

神澤氏の採集個体は平山氏に言わせれば東北地方の形に似ているそうで、他の能勢産の個体と比べて明らかに形が違う。この個体の産地である笹部は、井岡氏の採集地と菅野氏の採集地の中間に位置する場所で、開発によりもっとも早くオオクワガタが絶滅したところでもある。

最後の佐賀産は人気投票をすればもっとも票を集めそうな「かっこいい」個体である。

|

|

|

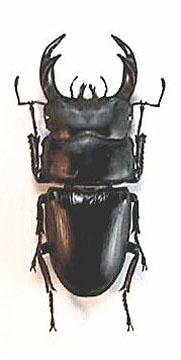

山梨県北巨摩郡

明野村大内

1981.8.7

♂−62mm

採集−秋吉裕章

|

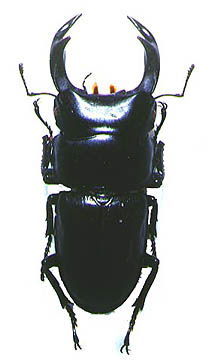

山梨県北巨摩郡

明野村大内

1983.9.16

♂−64mm

採集−秋吉裕章

|

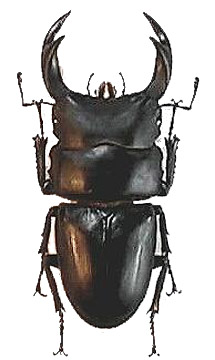

山梨県北巨摩郡武川村

1964.7.11

♂ − 59m

採集者不明

|

|

|

|

|

大阪府箕面市下止々呂美

1986.7.2

♂−64mm

採集−井岡 稔貴

|

大阪府豊能町吉川

1989.1.5

♂−68mm(幼虫採集)

採集−井岡 稔貴

|

大阪府箕面市下止々呂美

1987.5.3

♂−(材採)

採集−井岡 稔貴

|

|

|

|

|

兵庫県川西市若宮

1989.11.18

♂−68mm

採集−菅野公一郎

|

兵庫県川西市若宮産

1992羽化

♂−71mm

累代F1−菅野公一郎

|

兵庫県川西市若宮産

1993羽化

♂−68mm

累代F1−菅野公一郎

|

|

|

|

|

兵庫県川西市笹部

1967.7.18

♂−63mm

採集−神澤 徹

|

佐賀県三根町産

1996羽化

♂−69mm

累代−秋吉裕章

|

佐賀県

1988年6月上旬採集

♂−72mm

画像提供 安達真一

|

Page 1/3