標本にはラベルをつけるのだが、ラベルに記入すべき事項にはどんなものが考えられるだろう。

1)種名まあ、こんなものがざっと思い付く。釣りの場合だと現認者とかがあるようだが、虫の場合はそんなものはいらない。 飼育品の場合はどうだろうか?

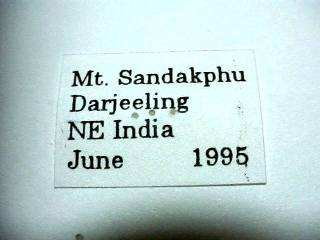

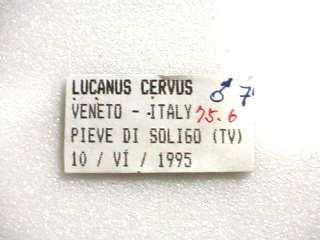

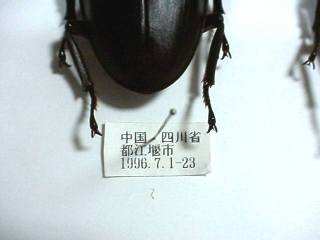

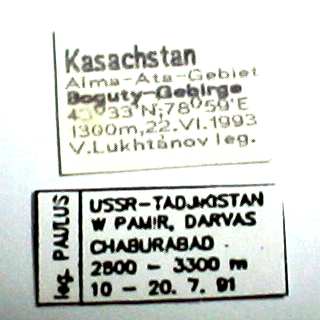

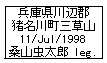

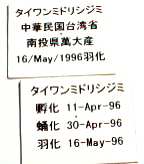

では、記入すべき事項について順次検討してくが、その前に実際のラベル例を見よう。 |

| 1.種名

ラベル名で分かるように、例1と例3では種名(学名)の記載がない。 実は種名というのはころころと変わるものなのである。また同定者(普通アマチュアであればすなわち自分)が間違えることもあるので、ラベルに書いてあったとしてもそれはすなわち真実とは限らない。 学名表記ではなく、たとえば国産のミヤマクワガタに「ミヤマクワガタ」と和名を表記することでは通常誤ることはないだろうし、学名が変更になっても和名表記には普通影響がないから問題はないが、だいたい「ミヤマクワガタ」などは書かなくても判るものだから、初めから書く必要がないとも言える。 学名の変更について例をあげると、従来「オオクワガタ」は Dorcus curvidens hopei とされていたものが、「大図鑑」以後、Dorcus curvidens binodulosus となっていることを見ればわかるであろう。いちいちラベルの学名を書き換えるのは大変だ! ということで、ラベルの書き方その1 |

| 2.産地

次に産地である。この産地というのは非常に重要。分布などを調べるために後日非常に役立つものである。ラベルに記載される事項の中で最も重要であると言っても過言ではない。 ラベル例の1−3でもしっかりと書いてあるね。(あっ!2についてはイタリア語がわかんないが多分書いているのであろう(^^;;)  ラベル例の4はパルナシウス(ウスバアゲハ)の2例である。標高はもちろん、上段のカザフスタン共和国の例では北緯と東経まで書いてある。この属は山岳地帯に多く、たとえば都市とか村とかの名前で表記できないところもあるのでこのように書いているのであろうか。 産地が非常に大事なことはお分かりになったと思う。さて、日本産を例に取るとどのように表記すれば良いのか? 1)三草山これはどれもオオクワガタの有名産地である「三草山」を表現したものであるが1)から5)のどれが○でどれが×なのだろうか? 答えは × 1)三草山1)では、「 三草山」とだけ書いてるが、「三草山」は能勢以外にも全国各地にあるので× 2)も同様の理由である。「鉢伏山」とか「臥竜山」とか、日本中いたるところにあり、特定できない場合がある。 3)も意外だろうが同様である。 例えば兵庫県には一宮町が2つある「津名郡(淡路島)一宮町」と「宍粟郡一宮町」である。 ひょっとするとその2ケ所に同じ地名があるかもしれない。よって×。 4)と5)では100%場所が特定できる。だから○。 ややこしいと思うかもしれないが、国産の場合上記のように、決して誤って受け取られることがないようにするため、都道府県名−市(郡)名−町村名−字等 を記入する癖をつければ良い。

ついでに言うと、カッコつけて Mt.Mikusa みたいに英字表記する人もいるが、漢字表記の方が意味が明確(Mt.Mikusa = 三種山or三草山?)であるから英字表記はしないことにしよう。英語版は海外に交換などで送るときに作ったらいいのだ。 ということで、ラベルの書き方その2 |

| 3.採集日

いままで示した実際のラベル例をまとめてみると ラベル例1 June 1995 (6月1995年)日本では、年/月/日(YY/MM/DD)の順にすることが日常生活では一般的である。 外国では、上の例の DD/MM/YY の他に MM/DD/YY とがあるようだが、いずれにしても要は産地のところで述べたように、誤って受け取られない書き方をすれば良いわけである。 そこでグローバルスタンダードによることにして、日/月/年 (DD/MM/YY)

と書くことにしよう。

「月」を英数字で書かないこととすれば良い。「月」については「VI」のようにローマ数字とするか「June」または「Jun」のように英語の月を書くことにすれば間違いない。

「年」については、従来は93と2桁で書いても月や日に間違われることがなかったが、「西暦2000年問題」は虫の世界でも重要な問題で、少なくとも2000年以降の日付については4桁で書くことにしよう。 ということで、ラベルの書き方その3 |

| 4.採集者

産地は分布の為に必要な情報であるし、採集日は出現期の為に重要な情報である。採集者名についてもあった方が良い。しかしながら表示すべき事項の優先順位は産地(採集地)、採集日にくらべてずっと低い。 前記のラベル例では例4のパルナシウスの2種で書かれている。カザフスタンの蝶はV.Lukhtanovというおっさんの採集品でタジキスタンの蝶はPAULUSという兄ちゃんが採ったのだそうだ。(おっさんと兄ちゃんが正しいかどうかは実は不明だ) |

| いままでのまとめ

ということで大体が判ったことと思う。

|

| 5.飼育ラベル

飼育ラベルについては産地名に採集地のときとは異なり、最後に「産」をつける。  上のラベルは蝶の場合だが、クワガタで飼育経過を残したい場合は飼育経過を別のラベルとして、標本には複数のラベルを刺すことになる。累代飼育をしている人で親や累代数にこだわる向きは、親の番号やF2、F3など累代数を書けば良いだろう。ただし、たかだか20年間でF17とか、頭の中を疑われるようなことは書かない方が良い。 |

| 以上がラベルの作成法である。

わずか1cm×2cmくらいのラベルでも表示方法の裏にはかなりの思想があることがわかっただろうか? さて筆者は、クワガタムシの標本のコレクターとして有名で、また展足についても超有名な鈴村勝彦(すずむら・まさひこ)氏のお宅を訪問したので、次に鈴村式展足について簡単に報告しよう。

|