可愛らしく、小柄な、かなり年輩の婦人、高田敏子は、日本間の畳の部屋にきちんと坐っていた。彼女の背後の硝子戸越しには雨上がりの爽やかな日本式庭園が見え、背景には遠く箱根山の景色がくっきりと浮かび上がっていた。彼女の心ははるか過ぎ去った日々をさまよいつつ、そんな中で彼女は高田の家のことを語り始めたのである。

“私の父の高田常斎は、かなり裕福な家に生まれた画家でしたが、彼の父高田修仁からは何の抑圧を受けることなく育ったのでした。彼の父、つまり私の祖父は相当な地位にあった武士で、漢学者であり、漢文・中国史並びに日本史などを講じていました。その祖父が1853年頃死んだ時には、父はたったの三才でした。そこで彼はお母さんによって養育されたのです。話によると彼は大変甘やかされて育ったようです。好運にも彼は豊かな家に生まれたので、何事も自分の思うがままにすることができました。”

常斎は母の影響により、人生観など考え方の方向を導かれていったのではないかと今日考えられるのであるが、とにかく彼は異常なほど自由に育ったのだった。敏子はその自由についてこう言っている。“父は決して他人の為に働いたことはなく、いつでも好きな時に絵を描いたり、人を訪ねたりしていました。父はいつも‘時間の奴隷になるな’と誰にでも言っていました。”

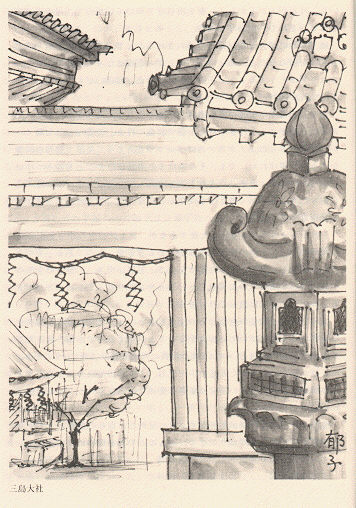

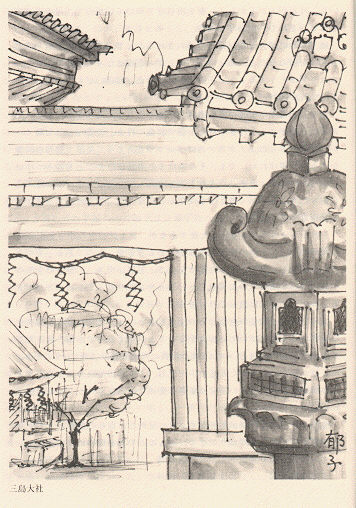

彼は若い時、その頃の日本の結構慣習、つまり家族どうしで結婚を取り極めてしまうという、そうした慣習は全く無視してしまい、自分の妻は自分で択んだのである。彼の家は現在の三島市、その頃の三島村のある神社の前にあった。そしてそこへ毎朝奇麗な若い娘がお詣りに来るのである。彼女は近くの沼津の村からやってくるのだった。二人はいつしか知り合うようになり、やがて愛が育っていったが、何故か娘の両親は二人の結ばれることを喜ばなかった。

高田常斎は親の定めた嫁を貰うなどということは考えなかったので、何でもよいから彼女を自分と結婚するよう説得しようと決心したのである。実は彼は十七才のその娘より十二才も年上であったのだが、しかし彼の暮らしは楽であったし、画家としての才能もあった。だから彼は娘の両親から断られた時非常に気持を傷つけられたし、またその理由も解らなかった。両親が彼女を勘当すると言い出した時、とうとう彼はこう言い切った。“勘当されてもよいではないか。もしあなたが私について来てくれさえすれば、必ず幸せにしてみせる。私を択ぶか、両親につくか、二つに一つ”と。すると彼女はためらわず彼の許へゆくことを決心したので、以来長年にわたって家に出入りは出来なかったが、しかし彼女は結構幸せに暮らしたのだった。彼女もまた意志の強い女だった。

日本では妻が出産の場合、男がそんな所へ来るものではないと言われて、夫は産室へ入ることなどできなかったのであるが、常斎は初めての子供が生まれる時、産婆の止めるのもきかずさっさと産室へはいっていった。そして、“あれは私の妻なのだから…。妻が産みの苦しみをしているのに夫が知らぬ顔をしていてよいものか。いっしょに苦しんでやるのが当たり前ではないか。子供は妻だけのものではない。それは私の子供でもあるのだから。”と言った。

常斎はこうして妻の出産を励ましたが、六人の子供が生まれる度にいつもそのようにしたのだった。敏子はその二番目の娘である。六番目の子供が生まれる時は、たまたま産婆も医者も間に合わなかったので、常斎自身がその赤子を取り上げたのであった。彼はその事に自分でも非常に満足感を覚えていたらしい。彼はどの子供も皆生まれた当初からのことを、愛する妻と共によく知っていたのである。

ある夏、アメリカから始めて日本にやってきた宣教師の一人、ジェームス・バラー博士が三島に程近い箱根へ休暇を過ごすために駕籠に乗ってやってきた。彼は日本語はまだあまりよく話せなかったものの、三島へ行って伝道しようと決心し、何回か行くうちに、彼の説教と感化により、多くの信者ができた。そして敏子の父もその中に居合わせたのである。

元来、三島は神道の信仰とそのしきたりが強く根づいている所だった。そこで神道の信者の頭に立つ者が、キリスト教のリーダー格の人達に、神社の境内で討論会をしようと申し出てきたのである。騒ぎは広まった。もしそんな討論会が開かれようものなら、若者達は興奮して、あるいは流血事件も起こらないとは言えない。町の長老達は心配して高田氏の所へやって来て、何とか助力を、と頼み込んだ。というのも、高田氏は若い者の間で人気があったからである。彼は双方の側から主だった者を呼び出して、討論会は中止するよう説得した。これは三島町史でよく知られている話である。

常斎は心の中の理想としてキリスト教を受け入れたのであったが、しかしもうしばらくの間はそのままでいたいと思ったらしく、直ちに信者にはならなかった。これは後に敏子がこう書いている。“でも父は段々と自分の安易な暮し方が間違っているのに気がついたらしいのです。そこで彼は東京に出て法律か美術を学ぼうと思い、母を年とったばあやに任せて三島を発ったのです。”

敏子は成人してからも、母が少し恥ずかしそうに、その頃の楽しかった日々を語るのを覚えていた。母は毎日のように父から手紙を貰ったというのである。だがその当時は、そんなことは考えられないようなことだった。そればかりでなく、父は家へ帰ってきた時には、母と連れだって堂々と出かけるのだった。母としてはそんな時、まったく当惑してしまうのだったが、とにかくその当時は夫婦がつれだっていっしょに歩くなどということは、婚礼か葬式の時でもない限り、恥ずかしいことと考えられていたのである。

高田一家が横浜へ移り住んだのは1893年(明治26年)頃で、敏子は生後二年くらいだった。横浜で一家はアメリカ宣教師のバラー一家やその他の外人とさらに親しくなった。高田家では、その人達をよく家庭に歓迎した。そして敏子の父は、その頃迄には皆日本語を話すようになっていたその外人達との交わりを楽しんでいた。

横浜にはまだ市内電車もなく、乗物は人力車だけで、それもジェームス・ゴブル等の外人達によって考案された物だった。

(電子入力者注・広辞苑によると……

【人力車】人をのせ、車夫がひいて走る一人乗もしくは二人乗の二輪車。腰掛座席・車輪・梶棒・幌などから成り、一八六九年(明治二)和泉要助・高山幸助・鈴木徳次郎らが発明し、東京府下で開業したのに始まる。……とある。)

バラー牧師夫妻は1859年、始めて横浜へ来た米国宣教師団の中に交って来日したのであるが、それは帆船によって喜望峰を廻ってくるという、三ヵ月もの危険な航海の後であった。

高田常斎はまだ自分の気のおもむくままの生活に忙しく、その間彼は金銭的な事には一切かかわらなかった。敏子はずっと後にこう語った。

“お母さんはいつも、お父さんにいちいち許しをこわないでお金が使えたらどんなにいいだろうと言っていました。ことにお金が不足している時は大変だったのです。どうやってやりくりしていこうかと、母独りで考えねばなりませんでした。よくよその子供達が自分で自由にお金を使って、店でお菓子やちょっとした物などを買っているのを見て、私達はどんなに羨ましく思ったか知れません。お母さんは私達の欲しい物を買ってくれたのですが、しかし私達は何か仕事をした駄賃を貰うことは禁じられており、たとえ親類の人からでもお金を貰うことは固くとめられていました。もし誰かがお金をくれれば、その人は逆に父から叱られてしまうのでした。”

日本の、主に武士階級では、金銭を扱うことは卑しいとされていたので、子供達の為に使うお金は、母といっしょに買物に行く時でも、子供には与えられなかった。子供達は着物の色や柄を選ぶくらいで、決して自分でお金を払ったりすることは許されなかった。そういうわけで、ある時敏子が気の好い粉屋の主人のしてくれたことに対してどう振舞ったか、またその主人が、敏子の家へわざわざ謝りに来たというのも、なるほどとうなずけるのである。

ある時敏子がまだ小さい時、粉屋の店へお使いに行かされたことがあった。するとそこの主人がお駄賃にお金をくれたのである。彼女はそれを見ると、“そんなものはいりません”と昂然として言い放ち、ひどく侮辱された気持で帰って来た。主人は恐縮していったん家へ帰り、衣服を改めて敏子の家へ行き、彼女の父にひたすら謝ったのだった。

強羅での休暇の後、その年の冬に、私はミス高田の川崎の家を訪ね、そこで川崎教会及び高田英語学園の様子を見せて貰った。それから私はまた、旅行団体に加わって、日本国内の旅を続けたのだった。次ぎに挙げた手紙を読んで戴き、その中で読者は彼女の生き生きとした感情の表現を感じとって下さったなら幸だと思う。しかも、それはその夏彼女がかなり重い病気にかかった後、やっと回復したばかりの時に書いたものなのである

1970年9月27日(日)

エルシー様

あなたは何と寛大なかたなのでしょう! 小切手を同封して下さった香港からの長いお手紙を戴き、とうにお礼状を差し上げなければならなかったのに、私は身も心も大変な目に会っておりました。私は心の中で幾度も手紙を書いていたのです。ほんとにほんとにお心づくし有難うございました。あなたが強羅で仰言ったように、私はあれでダイヤモンドの首飾りを買いましょう。

あなたが行く先々でのスケッチを書き送って下さるなんて……お忙しい中でそのような時間を見つけることはとても難しいのに、あなたは不思議なかたですわ。あなたのお手紙を読んでいると、私までがあなたと同じ経験を楽しんでいるように思われてしまいます。 さて、私の耳鼻科の病気についてお話しなければなりません。お医者は簡単な手術をした方がよいだろうと言ったのですが、私は別のお医者にも診て貰ったところ、そこではその必要はないということになったので、唯今そこへ通って週二回手当てを受けています。でもこの分だと寒い間中私の鼻声は治らないかも知れません。とにかくこの冬は風邪から解放されたいと思っています。ところで、よいお知らせも一つ申し上げます。

長い間適当な人をと探していたところ、丁度よい人が一人見つかったのです。私のお祈りに答えて下さったのかも知れません。家事をみてくれる人がなかなか見つからず困っていたところへ、その若い人がやって来たのです。彼は以前学園の生徒で、又教会のメンバーにもなっていました。(彼はある大学を出ており、英語も上手です。)彼は小・中学校の先生になりたくて、現在勤めている会社を辞め、四月の新年度まで待つことにした、と言うのです。そして、それまでここで教えさせて貰えないだろうかとのことでした。

私達は先生も必要だったので、すぐに話をきめ、彼はここで“何でも屋”を引き受けることになりました。そして、彼は四月には結婚する予定なのです。そうすれば、その妻は家事の方をやってくれるでしょう。彼は今教えながら事務をみてくれます。彼の方は部屋も与えられ、英語の勉強も出来ると大喜びです。私としても、彼を中学時代から知っているのですから安心です。前に悪い家政婦の為にさんざん悩まされた経験があるので、やはりよい人が現われるまでは辛抱強く待たなければならないと思いました。

人生とは不思議にもまた皮肉なものですね。あなたの旅行も随分ひどい経験で始まったのですもの。アメリカの急行券、航空券、保健証、そしてお金も、又シカゴでの旅券も総て日本へ来る途中で盗られてしまい、それでも最後には色々な思いがけないよいこと、楽しいことが起こって終りましたものね。私の体の具合が悪くなかったらもっとして差し上げられたのにと思います。是非もう一度いらして下さいね。いえ、きっといらして下さると私は信じております。どうぞ日本にもあなたの家があるとお思い下さい。勿論あなたの家とはくらべものにはなりませんが…。でも門はいつもあなたの為に開けてあります。分かって下さいますね。

秋には珍しく暑い日が続き、その上九月中に三週間も雨が降りました。今日は珍しく晴れた日で、私も気分がよくなりました。

どうぞ帰国後のご様子をお知らせ下さい。京都のお友達が入院中で会えなかったとは残念でしたね。

そちらの日曜学校の皆様からのお便りを子供達が非常に喜んでいたことをドロシーさんにお伝え下さい。そのうちお返事を出すことと思います。写真の中におなじみの顔が見えて嬉しく存じました。

ほんとうに色々ありがとうございました。

だんだんと敏子の父はキリスト教への理解を深めてゆき、遂にバラー博士により洗礼を受けた。敏子は書いている。“このようにして私達はキリスト信者の家庭に育つことになりました。”と

高田常斎はキリスト教の教えを深く信じるようになった。その頃、従兄弟で、尾島眞治という、まだ若いが優秀な青年が彼の許にやってきて、将来の針路について意見を求めた。常斎はその時よくよく考えた。尾島眞治は神主の息子で、立派に教育を受けており、既に歌人として認められていた。熟考の後、常斎は眞治に東京に行って、宣教師団が経営している神学校に入り、キリスト教の神学を学ぶように勧めたのである。

青年眞治はこれを実行した。勉強が進むにつれ、彼はしばしば高田家を訪れて色々と話をし、時にはある意見について議論を戦わすこともあったが、特に戦争とトルストイの平和主義についてよく論じ合った。彼等の議論についてそのいくつかは敏子もよく憶えており、ずっと後になって彼女はよくそのことを話していた。若き神学生はぐんぐん進歩していって、ついに著書をも出すに至った。彼は優秀な牧師となり、常斎も彼を非常に賞賛したのである。

敏子の父は画家として暮らすことを決意してからは、家族を元の故郷三島の地へ─そこは彼が朝夕富士の姿を見て育った処であるが、やはりそこへ戻したかった。

これについて敏子はこう説明している“父は富士の秀麗な姿を近くに見て育ったのです。その景色の変化はすばらしく、今雲の陰にかくれているかと思うと、急にまた陽の光の中に現れたりします。父が画家になったのも富士山を描きたいというのが一つの理由であったのかも知れません。”

三島では一家は立派な家に引っ越してゆき、お抱えの車夫もおいた。子供達の世話をする女中達も雇っていたので、母は客の接待に加えてそれ等の雇人への心配りもしなければならず、そこで父の母が子供達の面倒をみてくれる事になった。敏子はその祖母のことをこう書いている。

“祖母は母に代って子供達の面倒をみてくれました。彼女は大変利口な人で、私達の勉強もみてくれました。”

日本人は非常に勤勉だと言われている。彼等は学問を尊び、高い水準にまで達しようと努力する。国語の勉強は、子供達にとってはなかなかむずかしいにもかかわらず、皆小さい時から読み書きを習うのである。子供達は二千程の漢字を憶えねばならず、またその書き方や毛筆での習字も学ばねばならない。こういう事は非常な勉強心と、その修行に堪える根性がないと出来ないことである。子供がこのような勉強や修行を成し遂げれば、他のことは自然と容易になってくるものである。高田家の子供達は、まさにこうした勉強家であった。敏子の一生を通じての活動は、彼女がいかに新しい体験へと常にその意欲を燃やし続けていたかを物語るものである。子供達はあらゆる新しい体験へ、そして美の探求へと導かれていった。女の子も男の子も皆父の画室で絵を描くことを許されていた。月の夜など、彼等は庭へ出て家族全部が揃って美しい夕べを楽しみ、それぞれに詩や歌を作るのだった。

子供達は、音楽に秀でていた母に教わった。父は尺八を吹き、母は三味線をひいた。もっとも父は、三味線は芸者がひくもので、あまり品がよくないと言って、母がひくのも好まなかった。父が尺八を習い始めると母はそれを手伝っていた。敏子はお琴を習いはじめた。

彼女は毎朝五時半にお琴の先生の所へ習いに行き、大変苦労して稽古を続けた。そして、琴の曲を皆憶え、上手にひけるようになって、初段、二段、三段とお免しを貰って卒業したのだった。後年彼女は、琴でなくピアノを習っておけばよかったとくやんでいたが、ピアノだったら彼女の授業にきっと役立ったからである。

父が尺八を吹き、母が三味線を弾くと、敏子は琴を弾いて、三人でよく合奏をした。だが母が死んでからは、敏子が琴を弾くのを止めてしまった。“母のいた頃のことを思い出すと、独りで弾くことなど堪えられなかったのです。”と彼女は語っていた。

実は母の亡くなるずっと以前から、この家には喜ぶべき和解が訪れていた。かつての若き求婚者であった高田常斎は、その後年を重ねるうちに、いつしか彼を拒んだはずの妻の両親を、クリスチャンになるよう導いていったのである。そして彼等は常斎の家へ来て、共に住み、亡くなるまで一緒に暮らしたのであった。

子供達が大きくなるにつれ、両親は彼等にクリスチャンとしての教育を受けさせるよう留意して、みんな日曜学校へ行くことになった。1972年の12月に来た手紙の中で敏子は日曜学校へ通った当時の思い出を次のように綴ってよこした。

日曜学校へ行くには、高田家から二時間かかった。そして子供達が歩いて行けるくらい大きくなると、皆通って行った。その頃たった一本の市内電車があるにはあったが、便が悪かった。そこで、午後の二時に始まる日曜学校へ行くために子供達は日曜でもよその子のようにどこかへ出かけたり、遊んだりすることができなかった。早お昼を食べて家を出かけ、二つの坂を上がったり降ったりして行かなければならなかった。登り下りするその丘は、子供達にとっては山のように思えた。冬には家へ帰り着くまでにまっ暗になっていた。

敏子と姉とは、下の子供達の面倒をみるよう言いつけられていたので、雨や雪の降る時などは、三人の弟と、一番下のまだ幼い妹をつれて悪戦苦闘、泣く子をなだめたりすかしたりしながら行かねばならなかった。風が吹けば、から傘はお猪口になってしまうし、歯の高い足駄は歩きにくいこと甚だしい。雪の日には、数歩あるくたびに足駄の歯に挟まった雪を落とさねばならなかった。当時はまだ洋服ではなく、皆着物を着ていた。はねが上がるからと、裾をからげて歩いていたので、足の方は寒さにさらされていたわけである。 敏子も時には、そんな遠くへ通わされることで、あまりにも厳しすぎると父を恨んだことがあった。しかしずっと後になって考えてみると、やはり父はそうすることで子供達を強く鍛え、自立心をもつようにさせていたのだった。

そうした日曜の午後の思い出は、辛さと楽しさの入りまじったものであった。敏子はよそ行きの着物を着て教会に行き、聖書のお話を聞くのが大変嬉しかった。クリスマスにはいつでも決まって英語で聖句の暗誦をするよう選ばれた。でも、その頃はまだ英語はひとことも習ってはいなかったのだが。集まった人達も何を暗誦しているのかさっぱり分からなかったが、ともかく彼女はすばらしい子だと思ってくれたし、彼女もまた得意になっていた。

それから40年ばかり経った後であるが、彼女は自分の小さい生徒達のためにクリスマスの祝会でそれと同じことをやったのである。その小さい生徒達も、何年かたった後にそのことを思い出し、“自分の生涯の中の、一つの輝かしい出来事”としてそれを振り返ってみることができるようにと、敏子は思ったのである。

このように、敏子の生涯とその択んだ道とには、父常斎の精神的感化の影響が長く尾をひいているのを見ることができるのである。高田常斎の精神生活面の成長と、キリスト教の教義に対する傾倒は著しいものがあった。彼が豊かで恵まれた人達の中で育ち、しかも男の我がままを許すような封建的社会の中にいた父の影響を受けなかったということは記憶されねばならない。

彼はそうした男の我がままなやり方に反対し、自らの指針としてキリスト教を受け入れたばかりでなく、他人にもそれを奨めたのであった。