|

|

|

|

|

Naked Eye Astronomer 〜冬の夜空を楽しもう〜

On a beautiful starry night,

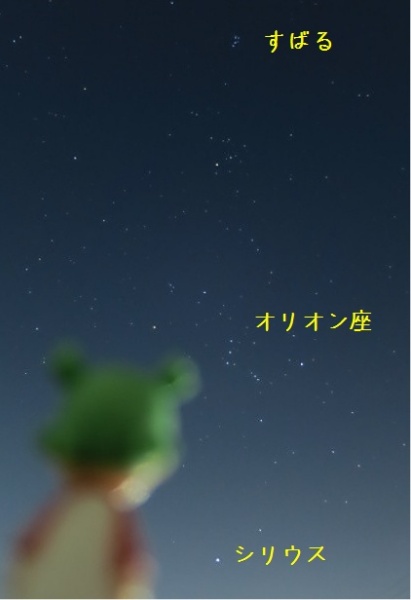

I shall say "I must go, see the stars" - Jugo Nagisa これは伝道師になろう! アドベントカレンダーの12/14分のの記事です。 クリスマスシーズン。 (伝統的な) クリスマスツリーのトップに飾られる星はベツレヘムの星。 東方の三博士に救世主の誕生を知らせたという星のことです。 そんなこともあって、この季節は星の形の飾りがあちこちに見られますが、 夜空の星を見上げるにもよい季節です (寒いけど^^;)。 冬場乾燥する関東地方などでは空の透明度も高く、 誰でも見分けられるであろう冬の星座の代表格・オリオン座とその周囲には、 たくさんの明るい星・一等星が散らばっています。 都会ではそんなに星は見えない、と思っているかともいらっしゃるかもしれませんが、 そんなことはありません。 新宿などでも、少し空の開けたところからなら、 明るい星はけっこう見えます。 すっきりと晴れた日であれば、三等星くらいまでも。 ちょっと郊外に出れば、多くのメジャーな星座の形をたどることもできます。 特に道具は必要ありません。 ((矯正) 視力がそこそこあれば) 肉眼でいろいろな天体や天文現象を楽しむことができます。 天文趣味というと多くの人が望遠鏡や双眼鏡を使った観測や、 一眼レフで撮ったきれいな星景写真を思い浮かべるでしょう。 でも、肉眼だけで楽しむのも、立派に天文趣味なのです。 “Naked Eye Astronomer” (和訳すると「肉眼天文家」というところでしょうか) とはそうした趣味を持つ人たちを指す言葉です。 僕は“Color and Light in Nature”という本で出会い、 それ以来とても気に入って使っています。 Beginners' Guide to the Galaxyぼぉ…っと眺めるだけでも充分楽しめますが、 個々の星や星座について、ちょっと知識があればまた違った楽しみが生まれます (星座なんてそれこそ想像力による AR とも言えるでしょう^^)。 ここでは、まず冬の星空の見どころをいくつか紹介したいと思います。 冒頭でも挙げましたが、何と言っても判りやすいのがオリオン座。 日本では古くは鼓星とも言われたその独特の形、しかもその部分は一等星二つを含む、 二等星以上の明るい星で構成されています。 年末の東京だと、20:00ころに東の空から昇ってきて、 真夜中頃に南の空で一番高くなる (南中) 感じでしょうか。 これを起点としていくつかの星や星座を辿りましょう。 オリオン座の二つの一等星のうち肩の星 (南の空に来たときの上の左側の星)、 ベテルギウス (天気がよいときは赤い星であることが判ると思います) と、 その左下 (これもオリオン座が南の空に来たとき基準で…^^;) ちょっと離れたところにあるとても明るい星、シリウス、 そしてその左上にある明るい星プロキオンが作る正三角形 (に近い三角形) が、 「冬の大三角」です。 オリオン座の右上にはおうし座が、左上にはふたご座があります。 おうし座は、一等星アルデバランを含む V字型の星の並び (牡牛の顔にあたる) が目印です。 V字のちょっと右のほうにはコンパクトな星の集まり、すばる (プレヤデス星団) があります。 このすばる、街中だと天気が良くても「星がいくつかある」くらいしか判らないと思いますが、 ちょっと街灯などから離れたところだと、4〜6つの星を数えられます。

シリウス〜オリオン座〜すばる

シリウス〜オリオン座〜すばる

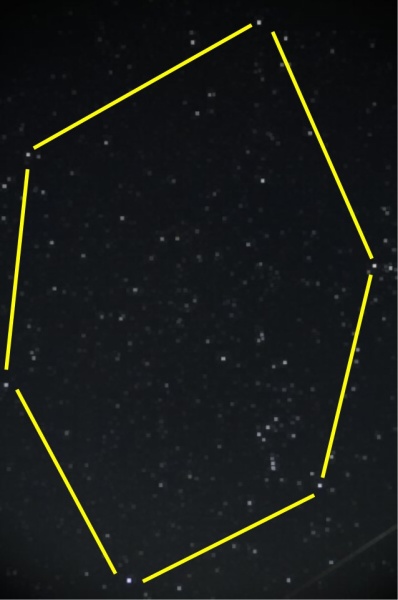

ちなみにギリシャ神話のプレヤデスは七人姉妹なのに肉眼では 6つしか数えられないのはちょっとした謎です。 神話ができた時代には 7つ見えていて、そのうち一つがその後暗くなってしまったのではないか、 なんていう説もあります。 双眼鏡をすばるに向けるともっとたくさんの星が見えますが、そのうちの一つが、 その暗くなってしまった星なのかもしれません。 なるべく多くすばるの星を数えようとするならば、夜空の暗さに目を馴らす必要があります。 明るいところから暗いところに行くと、最初は何も見えなかったのが、 数秒〜十数秒くらい経つとだんだん暗さに馴れてかすかな明るさの差が見えてきますよね。 これを暗順応といいますが、実は夜空のようなほぼ真っ暗な状況に完全に順応するまでは 30分くらい掛かります。 肉眼で星空を楽しむコツの一つは「夜空の暗さに目を馴らすのに充分な時間を取ること」です。 ずっと外にいると寒いですが、外へ出る前にまず部屋の明かりを消して、 しばらく馴らしてから (明るい街灯などが目に入らないように気をつけつつ) 外に出て夜空を見上げる、なんていうのも良い方法です。 双子の謎ふたご座は、二つ仲良く並んだ明るい星が目印です。 似たような明るさですが、わずかな違いで、片方は一等星、もう一方は二等星に分類されます。 二等星のほうが双子の兄・カストールで、一等星のほうが弟・ポルックスに対応します。 あれ? 弟のほうが明るいの? 星座を構成する星には、シリウスなどの固有の名前以外に、星座の名前+ギリシャ語のアルファベット、 という形式の名前がついています。 アルファベットは、だいたいその星座内での明るさの順で振られます。 シリウスはおおいぬ座に属する一番明るい星であり、「おおいぬ座α」です。 では、「ふたご座α」はカストールとポルックスのどちらでしょう? …って、こう書くと兄・カストールのほうだろう、というのは予想がつきますね^^;。 兄だからといって、明るさの順を無視してなぜカストールのほうがαなのか、 というか、そもそもなぜこちらを兄としたのか。 これも謎のひとつです。 想像に難くないと思いますが、「昔はカストールのほうが明るかったのでは」という説もあります 冬のダイアモンドおうし座のさらに上、というか天頂を越えて北には、ぎょしゃ座があります。 おうしの二本の角のうち片方の角の先端の星はぎょしゃ座の星でもある、 というのがちょっとややこしいところ。 ぎょしゃ座には、一等星カペラがあります。 オリオン座のベテルギウスを中心に、ここまでに出てきた一等星、シリウス、プロキオン、 ポルックス、カペラ、そしてオリオン座のもう一つの一等星リゲルを繋いだ大きな六角形を、 「冬のダイアモンド」と呼びます。 かなり大きな六角形なので、意外と全体を把握するのは大変かもしれません。 そして、東京の夜空ではさすがにこれは難しいですが、 このダイアモンドの中には、冬の淡い天の川が流れています。

流星群と、月明かりと、夜空の青あいにくの雨模様になってしまいましたが、 今年の 12/13〜14 の夜は、ふたご座流星群が活動のピークを迎える夜でした。 「○○座流星群」というのは、○○座のどこかを中心にして広がるようにたくさん流星が飛ぶ現象を指します。 たくさんの流星群があり、それらは毎年決まった時期に起こり (「活動する」という言い方をします) ます。 その中で、飛ぶ流星の数も安定して多く、素人目にも楽しみやすいのが、 夏のペルセウス座流星群と、冬のふたご座流星群です。 「安定して」と書きましたが、流星群によってはちょっとの条件の差で激しく数が変動するものもあります。 予測する理論も発達してきていますが、まだまだ予想外に多かったり少なかったりすることがよくあります。 流星の飛ぶ数以外に、毎年の流星群の楽しみを左右するのが「月明かり」です。 あまり意識したことがないかもしれませんが、(特に満月近い) 月というのはとても明るいものです。 よく晴れた夜に満月近い月が出ていると、昼間の空と同様に、夜の空も青い、ということが判ります。 前述の暗順応も邪魔されます。 流星群の流星には明るいものも暗いものもありますが、 月が出ていると暗い流星は肉眼では見えなくなってしまいます。 流星群のピークの夜、何時ころ月が出るか、あるいは沈むか、どの程度満月に近いか、 というのはとても気になるポイントなのです。  2012年のふたご座流星群の流星

2012年のふたご座流星群の流星

おわりにこのように、肉眼で星を観る話だけでもいろいろ語り尽くせぬ話が出てきます^^。 神話が作られ、星座が作られた時代の羊飼いたちに思いも馳せるもよし、 最新の観測結果や理論に基づいて、明るく輝く惑星を間近で見たときの姿や、 星空のその向こうに想像をふくらませるもよし、楽しみ方はさまざまです。 帰り道でも、バルコニーからでも、 よく晴れた夜には「星を観ねば」と思ってみませんか? 伝道師になろう! アドベントカレンダー: 明日は…今のところまだ空いているようです。 2016/12

|

|

Contact:

aya@ |

Copyright 1998-2025, AYATSUKA Yuji |