『散策集』を読む 秋 尾 敏

『散策集』を読む 秋 尾 敏

『散策集』を読む 秋 尾 敏

『散策集』を読む 秋 尾 敏

| 子規を、本来的には「歩く人」だと述べたのは、子規と同郷の小説家、大江健三郎です。大江は子規を、「この世界に向けて、歩きながら能動的な関係を結ぼうとする人間」であったと規定しています(「子規全集」十三巻解説)。 病床において写生を練り上げているというイメージの強い子規に対して、「歩く人」とはまた思い切った言い方をしたものですが、しかし病床に臥す以前の子規を考えれば、まことにそうであろうと思わざるをえません。 十六才で上京した子規は、ほぼ隔年で松山に帰省します。まずその道中が、子規を 歩く人として宿命づけます。始めは船で、やがては汽車を交えての旅は、都市と地方の意味、あるいは時代の変化など、さまざまな明治の諸相を子規に見せたことでしょう。特に、松山から東京に向かって、また東京から松山に向かってものを考えることの意味は大きかったはずです。 東京でも、子規はなかなか特徴のある下宿や寄宿舎を転々としています。そこに子規の本性を垣間見ることができます。子規は、さまざまな場所から時代を覗いてみようとする人間だったのです。 むろんその間にしばしば旅に出かけ、数々の紀行文を書いてもいます。その中で子規の文学は養われていきました。特に明治二十八年の大陸への旅の持つ意味は大きいでしょう。 ただ私は、病床に臥してからの子規もまた歩く人であったろうと思うのです。 歩くということの認識論的な意味を考えてみると、まず視点の移動ということが挙げられます。このことは非常に重要な問題です。ものごとを固定された視点から一面的にみるのでなく、さまざまな角度から見つめ直すということは、二十世紀の相対的なものの見方の基底を形成する認識の態度であるといえましょう。 ある視点から、既存の様式に従って外部世界が見えたとします。それはそれでひとつの見え方なのですが、しかしそこでそれだけを信じてはいけない。そこで切り返さないといけないわけです。つまり、違う位置から対象を見つめ直すと同時に、そこでそのように見ている自分自身の在りようというものが見えてくることが重要なのです。子規の言う客観もまたそのようなものであったのです。例えば、子規の絶筆三句の力は、そこにあるといってよいでしょう。 もうひとつ、歩くことによる認識は、筋肉の動きと共に記憶されるということも重要なことです。真に豊かな記憶というものは、観念に加えて、身体的な動作や感覚とともに、細胞の奥深く蓄えられていくのではないかと思われます。 子規の視点移動は、床に臥してからも変わることはありません。寝たきりとなり、現実の視点を定められてしまった子規は、思考の世界において外部の視点を求めて飛び回ります。しかもそれは、激痛という身体の感覚と結びつきながら、日々子規自身に深い意味を刻み込んでいるようなのです。 床についてからの子規の旅については、またいつか考えてみることにして、今回は子規の実際の歩行を跡付けてみましょう。 『散策集』という小さな書物があります。明治二十八年、大陸の旅から帰り、傷ついた子規が、小康を得て友人を伴い、五回にわたって付近を歩いたときの吟行記録です。今回はその道筋を歩いてみようと思います。 しかしいくらそこにいっても、当時の松山はありません。百年を経た別の世界が広がっています。けれど目を凝らせば、明治の松山の片鱗が見つかります。それは川の流れの速さであったり、山のかすみ具合であったり、あるいは足が感じる距離というものであったりするわけですが、そのわずかな徴候を手がかりに、新しい読み方というものを見い出せればと思うのです。 まず、『散策集』の冒頭です。 今日はいつになく心地よければ折柄来合せたる碌堂を催してはじめて散歩せんとて愚陀仏庵を立ち出づる程秋の風のそゞろに背を吹てあつからず玉川町より郊外には出でける見るもの皆心行くさまなり 碌堂というのは後の極堂、つまり柳原極堂です。言うまでもなく子規の同級の友人で、松山で「ほととぎす」を創刊した人です。極堂には「友人子規」という著書があり、その中でこの日のことに触れています。 或好天の日の午後(子規遺著散策集には九月二十日と記されてゐる)予は子規を訪問した。折柄他に誰も居合す人はなかった。是より石手寺まで散歩しよう、君も同行し給へと子規がいふので予は驚いた。石手寺までは往復一里以上はあるべし、それを保養中の君の病躯で散歩するなどとは危険千萬と言はねばならぬからお止したほうがよかろうと忠言を試みたが、僕には自信がある、この頃の体力を試験かたがた歩いてみようと志したのだからその心配には及ばぬとて敢て我言を容れない。 この年の三月、子規が大陸への従軍を決めたときと同じ情景が繰り返されるのです。極堂は子規を案じて止め、子規はそれを聞き入れません。さらに子規は極堂を誘惑します。 途上の俳趣を拾ひつゝ句作することは即ち吟行で、作句習練上大切なことである。松風会員はこれまで主として課題作句をやったもので即景写実の習練はまだ出来てゐない。僕も一昨年頃から漸く其妙味を知り、俳句の要諦は実に写生に在りと悟った位のことである。君よろしく手帳と鉛筆を用意して僕に従い来れといふ。 こうして二人は吟行に出発します。このときの極堂の記憶が正確なら、これは歴史的な散歩であるといえましょう。俳句における写実が、松山の座の中で現実に立ち上がろうとする瞬間ということになるのですから。写生を新しい俳句作りの中軸となるコンセプトにしようという子規の観念が、歩くという行為の中で外化され、社会的なものとなるわけです。一人の観念が二人のものとなる、まずこのときに言葉は言葉としての力を持ち始めるのです。この『散策集』の直後、新聞『日本』に『俳諧大要』の連載が開始されます。 |

子規の旅年表 平成3年の大街道 |

| さてこのあとの行程もまたこの「友人子規」に詳しいのですが、松山は昭和二十年七月に空襲を受け、大変な被害を被っています。そのため、町並みも変わり、当時のままの道を歩くというわけにはいかなくなっています。できるだけ行程に添って歩くということにしましょう。 まず漱石とともに住んでいた愚陀仏庵ですが、二番町が大街道と交差するところか現在の大街道から一本東に入った通りの上野家の中にあったということです。写真の左奥の路地を入ったところです。愚陀仏庵の実際の姿は、県庁裏の郷土芸術館脇で見ることが出来ます。 |

保存されていた愚陀仏庵。 |

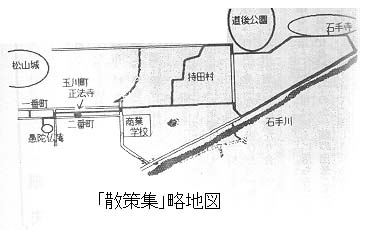

| 松山市教育委員会から刊行された『散策集』の改訂版には、明治三十六年測量の松山の地図がついており、読者の便宜が図られています。その地図と現在の松山市の地図とを元に、歩くべきコースを定めてみましょう。 二番町を出た子規と碌堂は、一番町と二番町の間の道を東に進み、玉川町をぬけて郊外へと出ます。 水田の中をさらに東に一キロほど進み、右に折れると石手川の川べりは間近です。そこから左に向きを変えて、川の流れを遡るようにまた一キロほど歩き、現在遍路橋と呼ばれている橋まで来れば、石手寺まではもう数分です。 石手寺は、この日の目的地ということができるでしょう。寺の前の茶店で休憩し、寺を一巡した二人は、そこから道後公園の外を通り、持田村から元の道に戻って、愚陀仏庵に戻ります。帰りの経路は「友人子規」にそう記してあるのです。この間の経路を略図に示すと、下のようになるでしょう。 この地図と経路は、柳原極道「友人子規」、松山市民双書版『散策集』(詳しい解説と地図が付いています)、「季刊子規博だよりVOL2−3」(付録に地図がついています)、及び現在の松山市地図によって作成しました。 この地図をもとに、子規の歩いた道を実際に歩くことによって、『散策集』を読んでみようというわけです。 |

| 子規と碌堂は、愚陀仏庵を出て町を東に進みます。療養中の子規は杖をつき、碌堂は心配しつつそれに付き添っています。 しかしそんな病人の足でも、少し歩くとやがて家並みは途絶え、周囲は水田となり、晩稲の穂が一面に白い花を咲かせていました。 杖によりて町を出づれハ稲の花 秋高し鳶舞ひしつむ城の上 左手には、松山城が高く澄んだ秋の空に聳え、その上にさらに高く、鳶が大きな輪を描いて旋回し、やがて下降して山の内へと姿を消していったのです。 |

松山城

松山城

| 松山城は二百メートル程の城山に建っており、市内のほとんどの場所から位置を確認することができますす。これは今でもそうです。ただし今はビルが乱立していますから、細い路地から城を見ることははできません。 子規が通った道に一番近いと思われる道を歩いてみましたが、どうもお城はよく見えません。分かるのは、距離感だけです。 さて次に大寺と呼ばれる寺が登場します。 大寺の施餓鬼過ぎたる芭蕉かな 大寺は静かで読経の声も聞こえず、ただ芭蕉の葉が風にゆれているばかり、ということでしょう。 この寺は、松山市民双書版『散策集』の解説によれば、玉川町正法寺ということになっています。 正法寺は今はここにはありません。昭和の半ばに住職が亡くなったとき、いろいろと事情があって、今は御幸町の方に移っています。古くからある浄土宗のお寺だということです。 しかしこの「大寺」は、本当に正法寺なのでしょうか。もしそうだとすると、句の順序が多少おかしい気もします。『散策集』が歩いた順に書かれているとするならば、前に「町を出づれハ」と言っているわけですから、もう市中を抜けているはずです。それにしては正法寺の位置は愚陀仏庵と近すぎはしないでしょうか。また玉川町は、町ではなくて水田だったのでしょうか。 この「大寺」は浄土真宗ではないでしょう。なぜなら施餓鬼とあるからです。真宗では施餓鬼は行わないものなのです。 施餓鬼というと通常は秋の季語。宇ら盆の施餓鬼を指すのが普通です。しかし本来施餓鬼には季節はありません。地獄に落ちた類縁のない亡者を救おうとする行事ですから、いつでも行うことができます。そういう意味では、この句の季語は芭蕉とすべきでしょう。 ここで気になるのは、施餓鬼と芭蕉の関係です。 能の三番目ものに「芭蕉」という作品があります。これは熱心に法華経を読む僧の功徳に、草木さえも成仏がかなうという話で、芭蕉の精がその僧の夢に出て舞を舞うのです。僧が目をさますと、ただ芭蕉の葉が風にふかれる音がするばかりであった、というなかなか趣の深い作品です。 もし子規の心にこの作品が強く残っていたとするならば、法華経というところから、この寺は日蓮宗、あるいは時宗であるべきかも知れません。松山は一遍上人の故郷でもあるのです。 こうした読み方は、子規のこの集の句を純粋な写生句として理解するという立場から言えば邪道ということになるでしょう。しかし写生の中に、そうした心の動きを見いだしていくのも、なかなか興味深いことではあります。 いずれにせよ真相は分かりません。おそらく正法寺が、土地の人々に大寺と呼びならわされていたということがあったのでしょう。それで市民双書版の解説は正法寺と特定したのだと思います。ただ、私にはその位置のことと宗派のことが、ちょっと気にかかったというだけのことです。 秋晴れて見かくれぬべき山もなし 秋の空は高く澄みわたり、松山の周囲の山々はあまりにはっきりとその姿を表しています。 今、この道から山々を見ることはできません。しかし建物に上るか、一本隣の一番町に出れば、周囲の山の姿をはっきりととらえることができます。 先ほど写生のことを言いましたが、この句集には、写生句を生みだそうとするさまざまな試みを見ることができます。 ここにも、否定というレトリックを用いて、平明な風景に明暗を与えようとする試みがあります。 いや、子規はこの句を無造作に、何の逡巡もなく一気に詠み下したに違いありません。それにも関わらず、この句には「試み」と呼び得る工夫があります。それが子規の体質であり、素質なのです。 この句では、句中の「かくれる」という動詞が読者のイメージを喚起し、どうしても、隠れたり隠れていなかったりして重なりあう山々を想像してしまうことになります。最後にいくら「ない」と否定されても、いったん複雑に思い浮かべたその山のイメージは消え去るものではありません。そこに否定のレトリックの面白さがあります。 子規は後に、この句の中七を「見隠れぬべき」と漢字に改めます。そのことによって、この句の陰影のイメージがいそう強化されたことはいうまでもありません。一見無造作に見えても、子規は自己の作品に細心の注意を払っているのです。 さて、このように平明な、もっと言ってしまえば、これほど単純な風景の写生に、なぜ子規はそれほどの価値を認め、深い思いを寄せるのでしょうか。 それは子規が、この時点で都会の人間であったからだと私は思っています。故郷を離れて上京し、既に十二年の歳月が流れています。子規が故郷松山の自然を見る目は、既に消えゆく自然を求める都会人のものになっていたのです。それは、国木田独歩の「武蔵野」を生みだした意識と同質のものであったと言えましょう。 国木田独歩の「武蔵野」は、『散策集』の三年後、明治三十一年に書かれました。いうまでもなくそこには、近代都市生活者の眼が発見した新しい自然観が示されています。それは、言い伝えや信仰などから自由に解き放された精神が発見した新しい風景の価値なのでした。 例えば、朋友の手紙を紹介するという形式で、次のように述べられている部分があります。 武蔵野は俗に言ふ関八州の平野でもない。また道潅が傘の代りに山吹の花を貰ったといふ歴史的の原でもない。僕は自分で限界を定めた一種の武蔵野を有している 「俗に言ふ関八州の平野でもない」というのは、単に人々が地理上の区分として用いている武蔵野という名称ではないということでしょう。また「道潅が傘の代りに山吹の花を貰ったといふ歴史的の原でもない」というのは、歴史的な背景を前提とした、いわば歌枕的な価値を問題とするのではないということです。 つまりここでは、武蔵野の純粋に「自然」としての価値を人々に気付かせ、その美の中に読者を誘い込もうとする意識が働いているのです。 それは、自然を後にし、「都会」という場に日々の営みを作り上げてきた近代人が、必然的に持たざるを得なかった意識なのでありました。 東京は必ず武蔵野から抹殺せねばならぬ。しかしその市の尽くるところ、即ち町外づれは必ず抹殺してはならぬ 独歩の「武蔵野」は、まさにそうした都会人の求める理想空間であったのです。 自然に囲まれ、それと同化して生活している人々には、自然の姿を、特に美の対象として意識する必然性は生まれてきません。美とはあこがれであり、求めるものである以上、そこには、日々の状況に欠落している何かが含まれているはずなのです。 それは何だったのでしょうか。近代人に欠落しているなつかしい何かとは。 それは、自然の全体性というべきものでなかったかと私は考えています。 自然を分析する目を持ってしまった北半球の人類は、自然の全体性を解体し、それを部分的にしか認識できなくなっていきます。 それが科学というものです。科学は、自然現象をある概念で切りとり、さらに定められた観点から分析して、どんどん閉じた論理の体系を組み立てていきます。 つまり化学は化学の言葉で世界を語り切ろうとし、物理学は物理の言葉で世界を語り切ろうとします。 そこで見いだされた一般法則からさまざまのシステムやメディアが作り出され、自然の作用の部分部分を肥大化させた不均衡な世界が作り出されていくのです。 しかしそのとき、人々はふと自然の全体性がなつかしくなるに違いないのです。まだ分析の観点というやっかいな言葉を持たなかった頃の幸せな日々。自然の全体を体全体で認識することができた時代・・・・ そこで人々は、自然の中にやすらぎを求めようとし出します。おかしなものです。自然と同化して生きている人々は、とりたてて自然を求めたりはしないものです。むしろ自然の厳しさや冷たさを強く感じとって生きています。ですからそんなに自然を美化したりもしません。 自然を美化するのは、非自然、つまり都会の生活や近代文明を知ってしまった人たちです。彼らは失った過去や、欠落した理想を自然の中に見い出し、あるがままの自然に意味があることを発見するのです。たとえそこに霊魂が宿っていなくとも、またそこが歴史的なできごとの生起した場所でなくとも。 そのとき、自分達人間の存在とは異なる存在としての自然の「風景」というものが価値を持つようになるのです。独歩の「武蔵野」の次の一文はそこのところを見事に表現しています。 また武蔵野の味を知るにはその野から富士山、秩父山脈 国府台等を眺めた考のみでなく、また其中央に包まれて居 る首府東京をふり顧つた考で眺めねばならぬ ここに近代文学が、自然を見るときの視点があります。対比の対象として、外に広がる自然ばかりでなく、都会の存在が不可欠だということなのです。 子規の『散策集』は、この「武蔵野」に先立つこと三年、同様の視点から、自然の美を発見しています。 十二年間東京で暮らした子規が、血を吐き、志半ばに故郷に戻ってきたのです。そのとき、子規の目に故郷の自然がどのように映ったかは、もっと考えられなければなりません。 秋の山松欝として常信寺 何気ない故郷の風景が、久しぶりで秋の日を浴びながら散策を続ける子規の目に次々に飛び込んできます。それはほんとうに何気ない風景なのですが、子規にとっては意味深いものだったに違いありません。 まだ東京を知らず、それをそれと意識もせずに暮らしていた子供の頃のなつかしい風景が、今、特別な意味を持って、子規の前に立ち上がってきます。そうだ、あの向こうに見える鬱蒼とした松の木のある一角は確かに「常信寺」だ。自分はあの寺を「常信寺」と名指すことができる、という深い思いを下五から読みとるべきでしょう。このとき「常信寺」という固有名詞は、言語を越えた言語であり、子規の原風景そのものであるということができるのです。 草の花少しありけば道後なり 高縄や稲の葉末の五里六里 砂土手や山をかざして櫨紅葉 砂土手や西日をうけて蕎麦の花 蜻蛉の御幸寺見下す日和哉 (みきじ) 圧倒的な固有名詞の連続です。子規はもう故郷の「名前」達に夢中なのです。「常信寺」「道後」「高縄」「砂土手」「御幸寺」、それら故郷の「名前」達をひとつひとつ確かめ、言葉として確認しているのです。それは、初めてあるものの名を覚えた幼児が、その言葉を繰り返し口にしている様に似てもいますが、しかしこの場合、それは再会です。まだ自分が無垢であった時分、無意識の世界で自分を包み込んでくれていた故郷の風景を、今、名前として意識的に再確認しているのです。 「草の花」の句では、子規は道後に着いたといっているのではありません。「少しありけば道後」だと自分に言い聞かせ、励ましているのです。これはけっこう歩けるではないか、自分にはまだ体力が残っているぞ、という喜びと、少し疲れたぞ、体力はまだもつか、という不安、その不均衡の中から出てきた言葉です。「少しありけば道後」だということを子規が知っているのは、むろん子供の頃何度も道後まで歩いているからです。花の名を具体化せず、ただ「草の花」と見たところに、病後の子規のやや疲れた眼を感じないこともありませんが、それ以上に「少しありけば道後」だと、故郷の「名」にこだわり続ける子規の心の躍動を強く読み取るべきでしょう。 次の「高縄」というのは山の名です。松山の北北東、道後の後方十キロメートルほどのところに聳える標高九百八十六メートルの山で、松山から見える山の中では高い山ということになります。道後のほうまでずっと稲の穂が続いているということです。 「砂土手」は松山城の防御のために築かれたといわれる堀の土手で今は残っていないようですが、明治期には石手から松山商業のあたりを経て道後の方へと続いていたようです。 「御幸寺」もまた「常信寺」と同様遠景です。松山城の北側ですから、はるか彼方なのです。そこを、高く舞い上がった「蜻蛉」が見おろしているというのです。「蜻蛉」は群れを成し、ずっと彼方まで続いていたのでしょう。子規のイメージもまたこのとき縦横に松山を見渡していたのです。 現在、道路の端にはずっと家並が続き、「御幸寺(みきじ)」などの遠景を眺めることも、また田を見おろすこともできません。路地の間から城山を眺めたり、町の外れにようやく残った農地から、当時の風景を予想するばかりです。 露草や野川の鮒のさゝにごり 虫鳴くや花露草の昼の露 肥溜のいくつも並ぶ野菊かな しかしここに描かれているのは、日本の農村の典型、原風景ともいうべき景色なのです。ですから私たちは、都市化された現在の道を歩きながらも、わずかな徴を手がかりに、容易にこうした光景を想像することはできるのです。そしてなつかしさの感触を味わうことができるのです。 問題は、なぜこれほどにありふれた光景が、言語の作品世界として構築されていく必然性と価値とを持っていたのかということでしょう。 子規などのように都会生活を経た人々には、たしかにそれは大きな価値を持つ風景だったことでしょう。まして子規は、東京からよんどころない事情で帰省してきた身だったのです。ですから、故郷の光景に特別な思いを感じたとしても、何の不思議もありません。 けれどその光景は、そこに住む人々にとっては、当たり前過ぎて、特別の思いを込める必然性などないはずのものなのです。言葉作品として立ち上げる価値など、なかなか見あたらなかったに違いありません。いや、そこにそのような光景が存在しているということを意識することさえ難しかったはずです。 しかし、都市の意識を負った子規が、同時代の意識として「肥溜の」と読むことによって、その風景に、ある価値が付与されることになったのです。そのことによって、松山の人たちは、自分達の状況に何らかの意味があることを知っていくのです。 地方に生きる人々にとって、こうした風景は特別の思いを込める必然性がないはずのものなのですが、都会から舞い戻った意識に開かれる形で、田園の光景の価値を見開かれていくのでです。 それは自分達の文化の再発見であり、価値の再認識であったということができます。 そこには、例えば都会から避暑にくる人々の価値観が、例えば軽井沢などの避暑地に住む人々の価値観や様式を変えていったのと似た構造があるかも知れません。俗な例えに過ぎたかも知れませんが この日の旅は子規と碌堂だけのものでしたが、次の日からの旅行には漱石も同行します。 日本の風土とヨーロッパ近代文明の漱石にとっては、こうした風景の描写に、心を寄せるだけの価値があることを感じとらざるを得なかったはずです。 松山が道後温泉という古代から続く温泉を持つ保養地であるということと無関係ではないでしょう。松山は、古来から「癒すところ」であるわけです。 短く秋の小川の溢れたり 山をこえて吹きけり秋の風 五六反叔父がつくりし糸瓜かな 馬の沓換ふるや櫨の紅葉散る 子規にとっての写生句は、ここにおいて、個人的で、しかも時代的普遍性を持った必然として立ち上がってくるのです。 子規が松山を歩いたこの日、独歩は愛する信子と北海道にわたり、近代を越えた新しい生活を始めようとしています。むろんそれは挫折せざるを得ない試みではあった訳ですが。資質も気質も異なるこの二人の近代人が、一方で「都会」「近代」という状況になじもうとしつつ、そのために自然を求める精神が。 |

石手川

石手川

| 奥道後に向っていた道を右に折れ、しばらくいくと石手川に出ます。今は護岸工事を施されて、川の流れは土手のかなり下の方ですが、昔はもっと道に近いところを流 ">石手川2</A>れていたのでしょう。この土手の左、つまり川の上流に石手寺は建てられています。 土手に取りつきて石手寺の方へは曲がりける 野径曲れり十歩の中の秋の山 ほし店の鬼灯吹くや秋の風 「ほし店」は露店のこと。既に秋の風の立つ中、露天商が鳴らす鬼灯を聞きながら、川に添って流れを上っていくのです。この辺りは、写真でも分かるとおりとおり、奥道後の山々を背景に石手川が流れ、実に日本的ななつかしい光景になっています。その趣深い風景の中を、土手沿いに一キロメートル程上ると、遍路橋にたどりつきます。その橋を左手に曲がれば、石手寺は目の前です。 南無大師石手の寺よ稲の花 二の門は二町奥なり稲の花 石手川と石手寺の間は一面の水田です。その中を、山門へと続く道が一本ずっと伸びています。 それは江戸時代から、お遍路さんが数多く往来した道でした。背負い切れぬ現実を抱えた人たちが、自らの状況を振り切るように、あるいはまたその存在を確かめるように歩き続けた道なのです。 子規もまたこの日、自己の現実を確かめるように、また不安を振り切るようにこの道を歩いてきたのでした。その中で子規は、なつかしい故郷の風景を見、そのことによって、自己の「内なる自然」の価値を見い出していきます。 そのとき、何の変哲もない光景が、特別の価値を持って立ち上がるという現象が生じるのです。それこそが、近代の写実というべきものでしょう。 しかも子規の語る言葉は、松山のものでも、江戸のものでもありません。東京という場で生成されつつある、明治という時代の新しい共通語にさらされた子規の言葉なのです。 子規の句の平明さの理由は、そこにあります。それは言文一致にも通じるものでした。 東京では、西欧の文化を表現することができ、かつまた各地方の方言をすべて超越した言葉が形成されつつありました。それは、話言葉としては「共通語」と呼ばれ、また書き言葉としては「言文一致」と呼ばれた言葉です。 それまでの言葉は、各地方や階層の内部で、その共同体の言葉として使われていたため、多くの暗黙の了解事項を含んでおり、そのため客観的にみれば、複雑な意味関係を持った不透明な言葉となっていました。 しかし明治の新しい言葉は、それぞれの共同体の外部の人々との伝達を可能とするものでなくてはなりませんでした。そのため、それは平明で透明な言葉にならざるを得なかったのです。 子規もまたその新しい言語状況の中に暮らし、そうした言語を感性豊かに五七五の韻律形式の中に取り込んでいきました。いや、取り込んだというよりは、子規自らが、その言葉の形成に、一役も二役も買っていたのです。 したがってここには、語られる内容も、また語る言葉も、ともに新しい表現が成立していることになります。 幼い頃に見たなつかしい原風景としての自然を、失った魂の快復として希求した近代の都会人の心、それが語られる内容の新しさを生み出しています。 一方、西洋や各地方の方言を包含する新しい口語、それが語る言葉の新しさなのです。 山門の前の茶店に憩ひて一椀の渋茶に労れを慰む 駄菓子売る茶店の門の柿青し 人もなし駄菓子の上の秋の蝿 裏口や出入にさはる稲の花 いったい子規以前の誰が、このようにつまらない風景を、これほど率直、単純に詠んだことでしょうか。 橋を渡りて寺に?づこゝは五十一番の札所なりとかや 見あぐれば塔の高さよ秋の空 秋の山五重の塔に並びけり 通夜道の前に粟干す日向哉 しかし、この平明さ、この単純さこそが子規なのです。なんのてらいもなく、このように詠み切る子規にとっては、この単純な光景と、この平明な語り口にこそ深い意味が内在していたのです。言葉にこだわらなかったから、このようになったのではありません。時代の言語にこだわったからこそ、透明で誰にでも通じる言葉を成立させることになったのです。 さて子規は、ここでおみくじを拾います。何がしかの金を払って、箱の中から棒を引き、その番号に当たる紙を貰うという仕組みのもので、だれかが買ったその紙が、子規の腰掛けた太師堂の前の椽端に落ちていたのでした。 大師堂の椽端にこしうちかけて息をつけバ其側に落ち散りし白紙何ぞと聞くに当寺の御[くじ]二十四番凶とあり中に「病事は長引也命にはさはりなし」など書きたる自ら我身にひしひしとあたりたるも不思議なり 身の上や御[くじ]を引けば秋の風 [門構えに亀] 山陰や寺吹き暮るゝ秋の風 このエピソードが、『散策集』第一回目の山場を作っているといえましょう。病を押して散歩に出た子規が、その境遇を予言するかのようなおみくじを拾う、というわけです。ここには、事実に即しているにせよ、構成への意識を読みとることができます。 寺を出でゝ道後の方に道を取り帰途につく 駒とめて何事問ふそ毛見の人 芙蓉見えてさすがに人の声ゆかし にくにくと赤き色なり唐辛子 人通りの少ない初秋の松山を、子規は自然の風物をかみしめながら歩いています。そこには、東京で見ることのできなかった、なつかしい自然が広がっていました。子規は病んだ都会人の目で、その風景の意味を感じとっていきます。 同行の碌堂には、子規の着眼点は、新しい文学の切り口としてだけ感じられたかも知れません。ただ子規の故郷をなつかしむ思いは、感じとっていたことでしょうが。 しかし近代は、ここ道後にも影響を与えずにはおきませんでした。昔、上京前の子規が松山にいたころ、「お竹薮」と呼ばれていた辺りは、温泉の入り口に「道後公園」として整備されていたのでした。けれど子規は、そこを「道後公園」とは呼びません。昔のまま「御竹薮」と呼ぶのです。その子規の意識については説明するまでもないことです。 御竹薮の堀にそふて行く 古濠や腐つた水に柳ちる 水草の花まだ白し秋の風 秋の山御幸寺と申し天狗住む 四方に秋の山をめぐらす城下哉 稲の香や野末ハ暮れて汽車の音 鶏頭の丈を揃へたる土塀かな 古濠、水草、御幸寺、天狗すべての事物が、内面の自然としての意味を持ち、子規に迫ってきます。汽車の音も、近代のものではありますが、しかし思い出と重なるものだったに違いありません。子規が上京した頃、松山の鉄道も整備されているのです。 結核に冒されて帰郷した子規の目の前に広がる松山の自然は、子規に近代の意味を逆説的に教えたかも知れません。 この『散策集』こそが、それまでの子規の漠然とした俳句観を具体化し、新しい俳句の方向性を定めた最初の作品集なのです。またそれは、国木田独歩の「武蔵野」に先駆けて、近代における自然の価値を、文学に取り込んだものでもあったのです。この素朴な作品は、もう少し脚光を浴びなければならないでしょう。 |

石手川2 昔の石手川1 昔の石手川2 (バーチャルです) 石手寺 石手寺2 石手寺3 |

(写真の撮影は平成3年。)