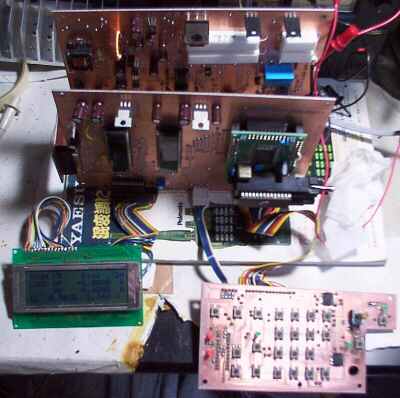

4.内部写真

基板構成として、負荷電流制御および電圧・電流計回路で構成されるメインボード、そしてCPUや電源などで構成されるCPUボード、キーボードのキーボード、そしてメイン基板とCPU基板を接続するマザーボードから構成されております。

これは作成中の写真で、まだケースに入れていません。ケースにいれてしまうと、ボード単体のチェックができないため、まずはこうしてバラック上で機能チェックをおこなうわけです。

機能チェック中

基板は奥から「Load & Power」「CPU & PIO」そして手前左より「LCD」「Keyboard」そして、左手に見え難いですが、「Load&Power」「CPU & PIO」を接続するマザーボードの5枚構成です。

当初考えていたよりずいぶん大きな基板となってしまいました。基板は両面基板をミーリング加工機にて作成しました。

機能チェックが終了し、それなりにまともに動くことを確認したら、いよいよケースへ入れ込みます。で、入れ込んだらこうなります。この状態までもってきて、はじめて、実際の性能が出るかどうか各種試験を行うことができます。あ、まだファームウェアができていませんから、まだまだ本試験はできませんねぇ。なんか、ついちゃいけないLED(赤いLED2つ)が点灯してるし。とりあえず、ファームウェアを完成させて、キャリブレーションまで行えるようにして、そうしてやっと本試験にうつれます。

ケースに組み込んだ状態

ケースに組み込むとこんな感じになります。なんか配線がごちゃごちゃしているように見えます。これでもずいぶんハーネスを減らしたつもりなんですけどねぇ。

とりあえず、ファームウェアのキャリブレーションの部分を完成させて、いよいよキャリブレーションデータの書きこみ。調整用電流計と電圧計と、電源を用意して、キャリブレーションスタート!

2Aレンジキャリブレーション終了。では10Aレンジ..........あ、電流計すっ飛ばしてしまった (T_T)。ファームウェアの作成ミスで、10A調整の際、まず電流計の付け替えを促し、電流を流しても良いというスイッチ操作をして初めて電流が流れるようにするはずだったのに、なぜか(バグ? いやバグとは呼べぬほどの単純ミスさ)、確認も電流計交換の指示もださずいきなし10A流すようにしてしまったものだから、そこに3Aクラスの電流計をつけていればすっとぶわな。なんてこったい。これで調整ができなくなってしまった。いいや。10Aレンジは調整なしで使うとするか。こんな状態だから本試験はいいや。後回し後回し。気が向いたらやるとするか。あぁ、なんていいかげん。というわけで、とても完成とは程遠いのですが、まぁ一応使えてはいます (^^;

で、かぶりものをかぶしたのがこちら。

完成 の一歩手前(^^;

かぶりものをして、中身の汚いところを見えなくしたらなんかまともに見えます。ちゃんとしたパネルさえ作ればそれなりに見えるかな?

スイッチがむきだしなのはご愛嬌。設計始めからこの形までもってくるのにかなり時間を要してしまい、もうパネルを作るまでの気力が残ってなかったりするのです。

5.使用してみて

とりあえず望みのものはできました。まだファームウェアが完全でないため、途中でハングアップするなどしますが、便利に使用しております。ただ、10Aレンジにおける電流計および負荷電流設定のキャリブレーションができておらず、キャリブレーションデータとしてデフォルト値を用いていますから、電流計の表示は誤差の多いままになっているわ、設定値どおりの負荷電流になってくれないはとさすがに難があります。とりあえず一息つけたあと、ファームを作りこみ、また、10Aレンジのキャリブレーションをおこなったら、ちゃんとした評価試験をしてみたいですね。

とりあえず、1A流したかったら1Aとキーボードで設定すればOKというのはなかなか便利です。