会津若松城(鶴ヶ城)

会津若松城(鶴ヶ城)  会津若松城(鶴ヶ城)

会津若松城(鶴ヶ城)

言わずと知れた会津のシンボルです。古くは芦名氏の七代直盛が館を築造(1384年)し

東黒川館と呼ばれ、黒川の大火(1538年)で館は焼失し規模を拡張され黒川城となった。

その後、芦名氏を破った伊達正宗が入城した。まだこの頃は堅固な城ではなかったようです。

1590年、蒲生氏郷が入城し、城を改修(本丸を中心に二の丸・三の丸を造営する。この頃の天

守閣は7層)し鶴ヶ城に改名、黒川の町割を定め、名を若松にするなど現在の会津若松の基礎

を築いた。上杉氏、再び蒲生氏が入城し1627年に加藤氏が入城後(北出丸・西出丸を増設、

天守閣を5層に改める。)現在見られる城郭が整備される。1643年に会津藩祖、保科正之が

入城し以後、戊辰戦争時の松平容保まで続く。

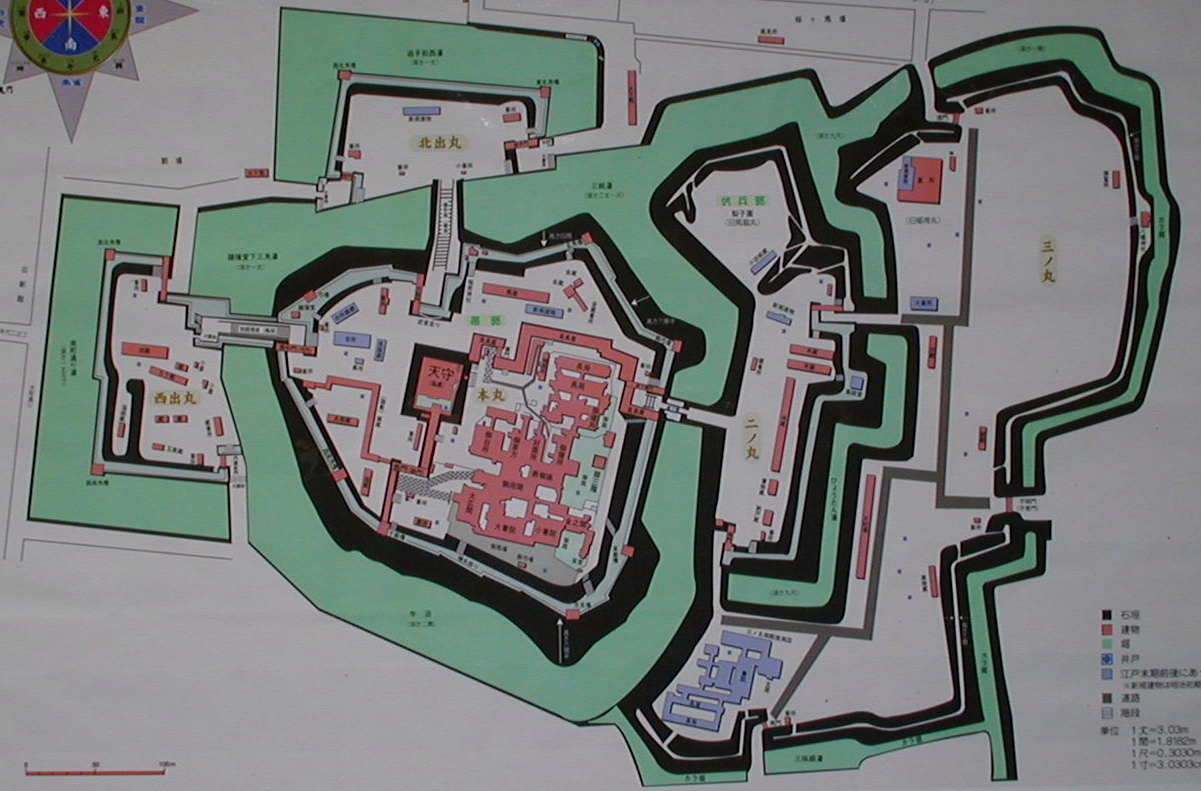

画像 会津若松城 縄張り図

所在地 遺構

福島県会津若松市追手町 石垣、濠、天守台、御三階櫓

別称 完成時

鶴ヶ城、黒川城 天守(五層六階)、二層櫓 11基

形式 枡形虎口(内郭) 11

平山城、梯郭式 曲輪 本丸、帯郭、二の丸

築城年 三の丸、北出丸、西出丸

文禄元年(1590年)

築城者

蒲生氏郷

城主

芦名氏 伊達氏 蒲生氏

上杉氏 加藤氏

保科氏(のち松平氏)