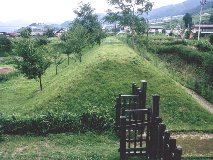

甲斐の城第2弾です。 ”人は城なり”の信玄ですが、イメージに反して思いのほか躑躅ケ崎館は堅固な城であり、要害城という詰め城までありました。館からは少し距離があり、別途根小屋までありましたが、館を追われるとこの山に逃げるしかないでしょう。その名のとおり非常にわかりやすい要害です。 岩殿城は郡内領主の小山田氏の居城で、勝頼が新府城を追われるとこの城を頼りに東へ落ちますが、小山田氏の謀反が発覚し笹子峠手前の天目山で自害します。 勝沼氏館は、県内でも屈指の中世館跡で、豊富な出土品もあってか、完全整備された公園となっています。

| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |