貼り合わせ操作によって部分から全体を得る、というやり方は全くもって自然で当たり前のやり方であるが、最初から全体がある、ということでもある。我々が「全体」と考えているものは最初からあるというものではなくて、あると信じるものである。我々は有為転変する自然や絶えず適応する生物や進化する生物種を相手にして生きている。あらゆるものは変化していく。しかし我々は変化の背後に変化しないものがあると信じている。それは法則や規則であり、因果律である。経験事実から因果律を推測していく、そのやり方は貼り合わせ操作という概念で括れるであろうか?確かに具体的な例に共通する部分を見つけて、それが全体に波及していると想定することであるから、そうも言えるかもしれない。(ただし具体的な例と共に重要な制約条件は過去に蓄積された知見である。科学が学問として成立しているのはそういった蓄積があるからでもある。)共通する部分というのは、個別の具体例において共通する条件、ということであり、共通する結果があるようであれば、それは汎用性があると仮定されることになる。いずれにせよ、因果律(仮説)を想定すると、「科学」的方法においては、原因と考えられる事以外については出来るだけ押さえ込むような状況を人工的に作り出して(実験して)その結果を観察することで、その因果律を「検証」しようとする。検証は予言がどこまで正しかったかに応じて新しい仮説へのステップであり、こうして存在すると想定される因果律に一歩一歩迫っていくということになる。仮説という主観のレベルで全体を想定して可能性と実現性を判別した上で私の理想は実現性が無いとして何も出来なくなる、というのが著者の解決すべき問題であるならば、仮説は検証されねばならず、それには実験という身体を使った行為が必要である、という回答で充分である。ただ、人生というのは実験できるものでもないから、という問題は残る。

「生きていることの科学」の続きである。数学的な貼り合わせ操作(層)による全体は人間生活における全体に比べて客観的で超越的であるから、そこから人間的な全体を回復しなくてはならない。そこで使える数学の道具として「束」なるものが登場する。これまた数学辞典で調べてみると、順序集合(つまり要素間に順序が定められている集合)において、任意の2要素xとyの結び(OR;+)x∪yと交わり(AND;×)x∩yが存在して、この演算が可換性や結合性(順番に拠らない)などを満たす、とある。例えばx∪y=yとx∩y=xに等しいことは同等であり、いずれもxがyに含まれる関係を表しているから、それをy≧xと定義して、これで順序を定義してやれば束になる。また、一般にx∪yはxよりもyよりも大きな要素の内で最小の要素のことであり、つまり上限である。同様にx∩yは下限となる。この大小関係(包含関係)の与えられる概念を要素とする集合を考える。この大小関係(包含関係)が層のところでとりあげた位相になる。

さて、概念の順序集合を考える。反射率: x≧x、推移律: x≧y かつ y≧z ならば x≧z、反対称律: x≧y かつ y≧x ならば x=y、が成り立つ。ここで著者の「より大きい」というのは同じ場合を含んでいるが、「より小さい」というのは同じ場合を含んでいないから言葉の使い方にやや問題がある。またここで採りあげているのは半順序集合である。つまり全ての要素間に順序があるとは限らない。重要なことはジャンケンのような3竦みが起きないようになっていることである。

以下具体例として最後まで取り上げられるのは3つのモノからなる世界である。蚕、蝶、ひまわり。これらからグループ(これも集合であるが)を作る作り方は2の3乗で8通りある。{無}、{蚕}、{蝶}、{ひまわり}、{蚕、蝶}=虫という概念、{蝶、ひまわり}=甘美なものという概念、{蚕、ひまわり}=農産物という概念、{蚕、蝶、ひまわり}、これらのグループを改めて概念という括りでの要素と考えるとこれら(個々のモノからなる集合=概念を要素とする集合として)明らかに半順序集合である。例えば、{蚕、蝶}≧{蝶}、という具合に。単純化して、3つのモノしかない世界は8つの概念で把握できるとしたわけであるが、個々の人は不完全であってその一部の概念しか持ち合わせていない、と考えるのである。例えば、{無}、{蚕}、{蝶}、{ひまわり}、{蚕、蝶、ひまわり}という概念しか持っていない人は個物と世界全体しか認識できない人である、という風に。

いろいろな人が居て、それぞれの概念世界があるとき、その概念世界が首尾一貫しているかどうか、という基準を考える。つまりいろいろなことが一貫したやりかたで矛盾なく判断できるような概念体系を持っているかどうか?である。それは結局一貫した順序が付けられるかどうか、ということであり、概念間の順序関係が束を成している、つまりどの2つの概念に対してもそれらの結びとなる概念を持っているということで、順序関係は連結できるから、最高位概念が一つだけ存在する、つまり「その人なり」のリミット(世界)が構成されていて、その範囲内では全てのモノが階層的に秩序だって存在する、ということである。例えば{無}、{蚕}、{蝶}、{蚕、蝶}は束であるが、{無}、{蚕}、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}は束になっていない。{蚕、蝶}∪{蚕、ひまわり}が存在しないからである。階層構造が一つということであり、例えばキリスト教であれば最高位に神が居て、それと江戸幕府体制への忠義が共存していれば、束をなしているとは言いがたい。

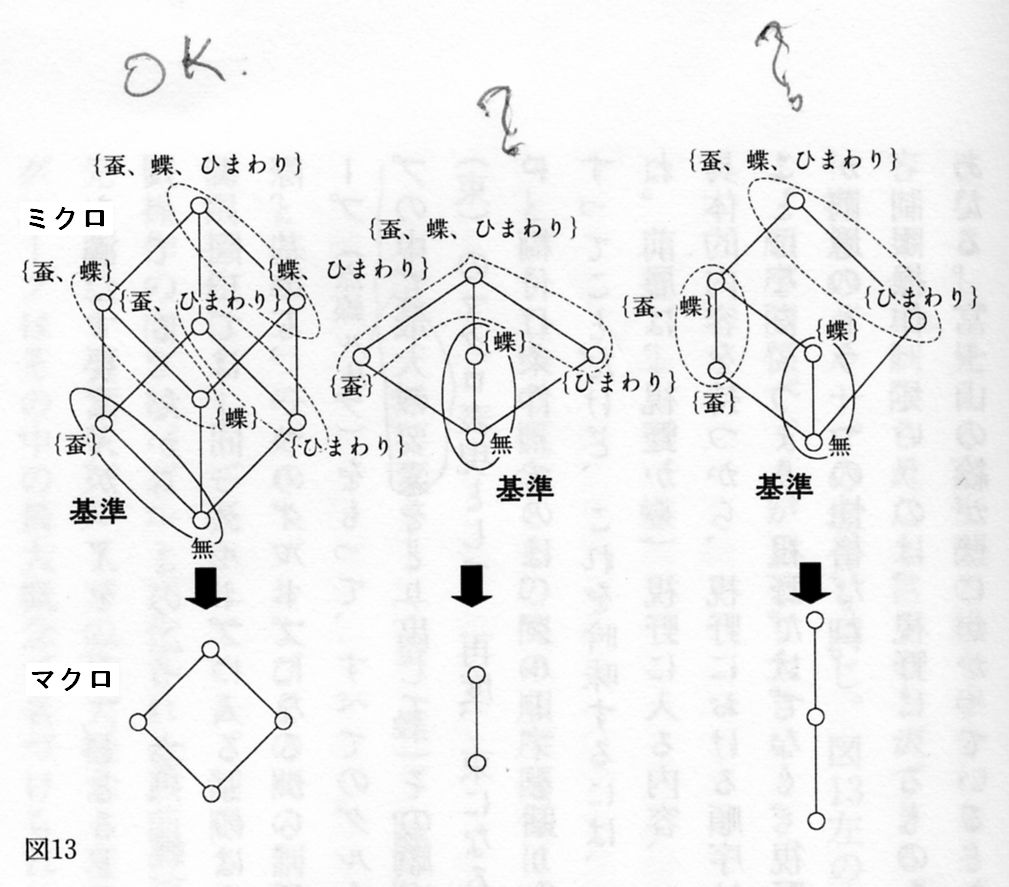

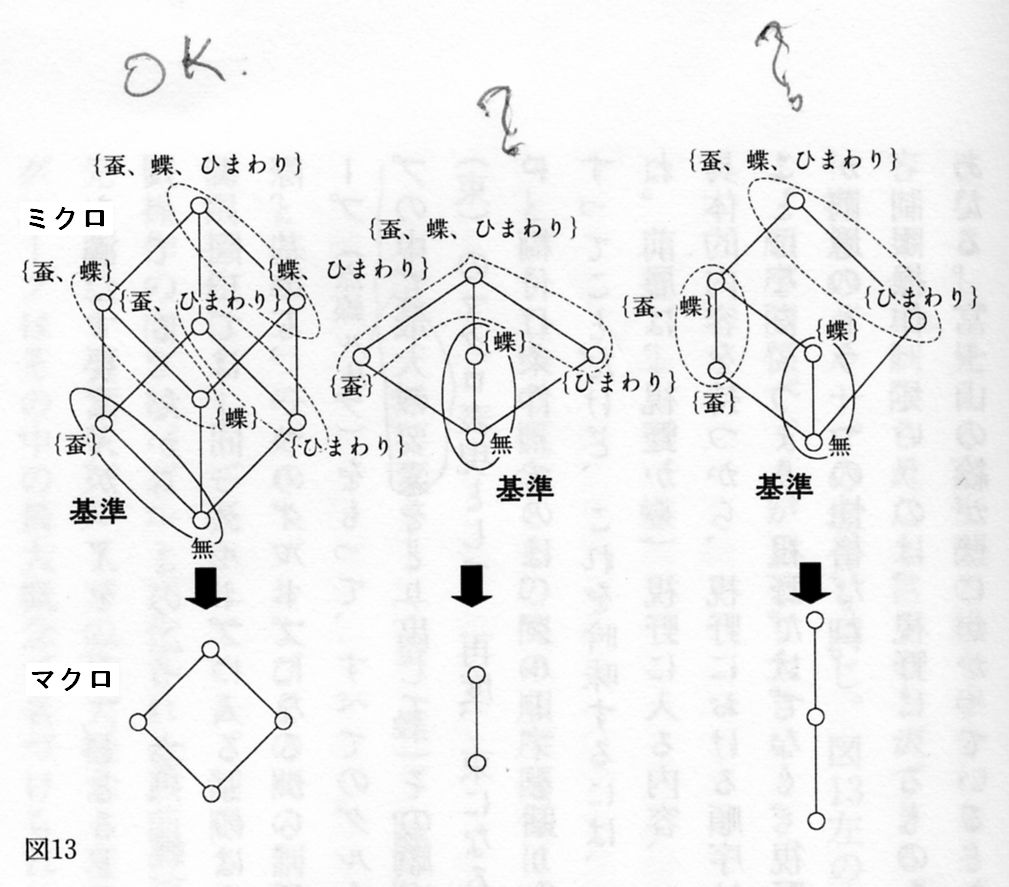

次に束と層の関係である。層で出てきた視野というのは位相空間としてみているが、視野のスケールという意味では同じ視野であれば順序関係が付けられる。層においては視野を選ぶとスケールを度外視して見ている対象をまとめることになる。グーグルアースで神戸の一軒家を見ているときに、これは要するに日本なんだよ、という言い方である。つまりマクロ表現である。束である概念系において概念を選ぶとそれはそれに属する概念のグループが決まってそれらの要約がなされることになるが、それは層における貼り合わせと同じことなのか?2つの概念を同じグループとしてまとめる、ということはどういう操作なのか?著者はグルーピングには基準が必要で、その基準となる概念(Xとする)を決めたとき、Xの構成要素のどれかと対象としている2つの概念(A,Bとする)とのそれぞれの結びが一致するときに、それらA,Bが基準となる概念Xから見て同じグループである、と決める。感覚的には、AとBとの差異の部分がXに含まれる、という感じである。これがどうして「基準」なのか、直観的にはよく理解できない。例としてp.217の図13が挙げられている(下図)が、一番左は正しいが、残りの2つはこの決め方とは合っていない。

一番左の図は要するに可能な8概念全てで構成された束である。{蚕}を基準として、同じグループになるのは、{蚕、蝶}と{蝶}、{蚕、ひまわり}と{ひまわり}、{蚕、蝶、ひまわり}と{蝶、ひまわり}である。これら4つのグループ(基準も含む)それぞれでの最大の概念だけを取り出すと、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}、{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕}、であって、これらは再び「束」となっている。これがマクロ表現である。つまり、グループを総括するためには(束であれば)そのグループの最大概念が全てを含むわけだから(神のように)それで代表する事ができて、その代表したもの(マクロ表現)が全体としてまた束となっている。個物を見るときに、それぞれ、虫、農作物、生物、という大括りで論じる、という意味である。

これらの階層関係は制限という見方で見ることも出来る。{{蚕}、無}は{{蚕、蝶}、{蝶}}という概念のグループ(これが視野に相当)を制限したものであり、これは、{蚕}と{蚕、蝶}という最大概念間の包含関係に由来している。つまり、制限操作は、下位のグループでの最大概念との交わりをとる、という操作である。これを逆に辿れば貼り合わせ操作となる。{{蚕、蝶}、{蚕}}というグループ(視野)と{{蚕、ひまわり}、{ひまわり}}というグループ(視野)との共通部分におけるモノの見え方(個々の概念)が一致することを確かめる。{{蚕、蝶}、{蚕}}というグループ(視野)から見た共通視野においても、また{{蚕、ひまわり}、{ひまわり}}というグループ(視野)から見た共通視野においても、それぞれの最大概念の結びをとれば{蚕、蝶}∩{蚕、ひまわり}={蚕}となって、見え方が一致する。そうであるならば、これらの視野を部分とするような全体の視野(概念)が存在し、それは{蚕、蝶、ひまわり}ということになる。これが層という操作であり、得られた全体がマクロ表現ということになる。要するに束であれば層という操作が可能である、ということである。何だか当たり前ではないか、と思うが。。。

さて、問題はマクロ表現からミクロ表現を回復することである。これは具体的には各要素からそれを含む部分空間を創ることになる。創ったそれぞれの部分空間を寄せ集めて全体とし元のマクロ表現になっていればよい。もっとも、部分空間を創るには予め全体との位置づけが判っていないと出来ないが、全体は部分を集めてみないと判らないから、この操作は現実的には不可能と思われる。ともあれ、マクロ表現から元のミクロ表現を作り出す操作を「逆層」と呼ぶ。まずは理想的な逆層である。問題は上の例で言えば、最終的に得られたマクロ表現、{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}、{蚕}という束(部分)から、元の8概念全てで構成された束というミクロ表現(全体)を再生することである。ところで、マクロ表現というのは、各グループの最大集合だけを集めたものであったから、各グループにおいてそれ以外の集合を追加してやればよいだけである。これが「理想的な逆層」と呼ばれる。

一般化すると、これは多分著者の独創なのだろうが、マクロ表現のそれぞれの集合(マクロ概念)をXとして、Xの対応する全体(ミクロ表現)での下位集合(束であるからそれ自身を含めてその中に含まれる集合)から、Xの下位集合の対応する「部分」(マクロ表現)における「シフト」を取り除く、という操作である。ここで「シフト」というのはその下位集合上のある要素に対して、それより小さい要素が「部分」(マクロ表現)上にあるとき、各要素以下の要素を集めたもののことである。つまり、より下位の集合の要素を集めたものである。例は{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕}、{蝶}、{ひまわり}、無、からなる束(全体)から得られたマクロ表現(部分)である、{蚕、蝶、ひまわり}、{蝶}が得られた場合である。(p.217の図13の真中で、この図自身が正しい手続きではないと思うのだが、逆層の例として採りあげるのだから許すことにする。)マクロ表現の{蝶}の対応する全体における下位集合は{{蝶}、無}であり、ここから、ミクロ表現での{蝶}より下位の集合は無いから、ここでは{{蝶}、無}が残る。次に、{蚕、蝶、ひまわり}については、その全体における下位集合は全体そのもので、{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕}、{蝶}、{ひまわり}、無、となるが、これから、マクロ表現における{蚕、蝶、ひまわり}の下位となる{蝶}の下位集合{{蝶}、無}(これがシフト)を取り除くと、{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕}、{ひまわり}である。これらを合算すると全体が再現される。要するに、マクロ表現を構成する各要素からそれに繋がる(自身も含めて下位の)全ての概念をとりあえず列挙しておいて、重なってくる概念(これがシフト)を削除していく。しかし、これでは最初から「全体」が判っていないと出来ないということであり、現実的には意味が無い。実際には「全体」が勝手に想定される(マクロな概念からそれが代表するような具体的な概念のグループを想定する)のである。そうなると、その想定された全体が束になる(首尾一貫している)ということは殆どあり得ないことになる。束にならない、破綻した部分、その暴走をどう宥めて貼り合わせるか?それが質料それ自体、ということになって、最終結論へと進む。

さて、いよいよスケルトンである。マクロ表現からミクロ表現を作り出す、つまり集合を要素とする束から元の集合そのものを再生する装置が逆層である。逆層はミクロとマクロの区別を曖昧にする、という意味で質料の形式の候補ではないだろうか?質料の特徴を振り返ってみると、それは本来想定された機能を失った時に思いもかけずに出現してその想定された機能という役割を超えてしまう僥倖のようなものであり、最初からは把握しきれなかった(潜在していた)モノの特性である。従って、この「本来の機能を捨てる」ということが質料性の特徴である。いわば想定されている操作の残骸。これが「スケルトン」である。1.ミクロ・マクロ、外延・内包という区別を作り出す操作を原器とする。2.原器の有していた意味を、操作対象の定義を剥奪されることで失う。3.原器の有していた意味と矛盾する意味が、スケルトンにおいて関係づけられる。という条件を満たすもの。

本来持っていた意味や定義や操作を積極的に否定する事でスケルトンが得られるということなので、これは要するに馬鹿になって何でもやってみる、という態度のことではないだろうか。そのことをきちんとした方法論として記述しよう、というのが著者の意図するところであろう。事前の意味というのは、集合の要素と集合そのものを区別しておいて、集合の要素から集合を指定する(つまり具体的なモノを総括的に記述する)ことであったから、これを否定するということは、集合の要素と集合そのものを混同することに他ならず、このような非論理的な(定義を無視した)操作をあえて行う事で、潜在していた意味が立ち現れる筈だ、ということになる。本来の逆層は、マクロ表現のそれぞれの集合(マクロ概念)をXとして、Xの対応する全体での下位集合(束であるからそれ自身を含めてその中に含まれる集合)から、Xの下位集合の対応する「部分」(マクロ表現)における「シフト」を取り除く、という操作であるが、ここで、XとXの下位集合とが区別されず、同一視される。つまり、集合とその要素が表記として区別されない。本来集合において定義されている交わりという表現は要素にも定義可能となり、要素の交わりと集合とが同一視される。このような変形は、それ自体が事前の意味において解釈可能となった時点で停止する。つまり、このスケルトンというのは、形式としては逆層である(?の下位集合から?の下位集合のシフトを取り除いたもの)が、?に代入される集合や要素について、上記のような同一視を繰り返すことで本来の規則では生じ得ない集合をつくりだそうということである。

スケルトンの?に要素を代入してみると、その要素の下位集合のシフトというのはその要素そのもの以外であり、結局その要素自身しか齎さないから、何も生み出さない。?に集合が代入された場合の例として、まずは、勝手な想定による逆層によって用意されたミクロ表現がたまたま束になっている場合を考える。{{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}、{蚕}、無}である。?として、{{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}}という勝手な集合を代入してみる。ここで、これの下位集合というのは定義できないが、これを{蚕、蝶}と{蚕、ひまわり}の共通部分である{蚕}の下位集合と同一視され、それはさらに、{蚕、蝶}の下位集合と{蚕、ひまわり}の下位集合の共通部分と同一視される。つまり、{{蚕}、無}である。これは結局最初から与えられた{蚕}の下位集合であるから、本来の逆層操作で記述できてしまったので、ここで停止する。これのシフトを取り除くと、{蚕}が残る。一般に、スケルトンに集合を代入すると、その集合の全ての要素の間で結びをとった結果が得られる。この場合もスケルトンは何も生み出さない。そこで、今度は束になっていない、不完全なミクロ表現{{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}}を例として採りあげる。同じく{{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}}という勝手な集合を代入してみる。この場合両者より下位の要素がないので、先ほどの{蚕}に相当するものは存在しない。そのことを記号%で表現する。つまり何かが欠けているということを教えてくれる。次に、{{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶、朝顔}、{蚕}、{蝶}}というミクロ表現を考える。{{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶、朝顔}}を?に代入すると、要素の交わりとして{{蚕}、{蝶}}が得られるが、この集合の中には最大の唯一つの要素(あるとすれば{蚕、蝶}であるが)が存在しないから、Xの下位集合という形で規定できない。この場合も%を出力することで、そのことを教えてくれる。つまり、スケルトンという操作は勝手な想定による逆層で生み出された不完全な(束になっていない)ミクロ表現を完全にするために何が必要なのかを教えてくれる、ということである。それが何であるか、ということを直接与えてくれるわけではないが、論理的に見てどの位置の概念が欠けているかを教えてくれる。結局、それは外部に開かれ、外部に何かを委ねるという態度の機械化、と言える。重要な事は、システム内部の問題を解決するには何が必要か、と考えるのではなくて、システム外部から取り込めるような装置を作る、ということである。何が取り込めるかは判らないが、その潜在性そのものに賭けるという姿勢を装置化する、ということである。

これまでで、何となく判ったような気がするが、単に不完全な束を完全にするのには何もスケルトンのような手続きを踏む必要はない。例として、{{蚕、蝶、ひまわり}、{蚕、蝶}、{蚕、ひまわり}}では{蚕}を追加するだけでも良いし、更には{蝶}、{ひまわり}、無 と追加すれば完全になる。しかし、スケルトンでは結局 無 が追加されるだけである。完成された束には個物の概念が無く、甘美なもの、農産物、虫という概念があり、それらの共通下位概念として 無 が想定されるだけである。これは言わば階層として横長となっており、外延型の束と言える。これに対して、勝手な想定による逆層において縦長の束(内包型)も生じやすく、スケルトンはその補修においてこれらの傾向を修正しない。そういう風に捉え直すと、今度は勝手な想定とその補修、これに破壊を追加して、こういう手続きの時間発展というものが、学習・適応の基本モデルとして考えられる。

その度に内包型や外延型に交替していくような束の変化(生涯、あるいは進化プロセス)、その中の概念が内包としても外延としても捉えられ、その特徴は結局過去の構造の残滓としてそこに残されている。これは「生成=存在」ということの意味ではないだろうか?

例として、小学校の校長先生の仕事を考える。最初は個別の生徒を把握していく外延的な仕事である。その中で次第にクラスの性格が判って来ると一般化した性格としてそのクラスを把握する(内包化)。しかし、内包化というのは殆どの個物の情報を忘れることで成し遂げられる学習でもある。それは情報圧縮ということであり、その意味で外延化(縦が無くなるので)とも言える。機能的には内包でありながら、構造的には外延であるような情報、これを操作して繋ぎ合わせて高次の別な概念を創る事が可能となる。例えば学校全体を見渡して、各クラスに学校行事を分担させるとか。

別の例は蛸というかなり単純な神経系の動物である。メスは産卵の為に洞窟を必要とするが、飼育環境は小石が敷き詰められていて洞窟が無い。そこで、蛸は小石をまず積み上げておいてその頂上に穴を掘って産卵した。これは穴を掘るために山を作ったのだから、直接的な必要性ではなく間接的な必要性のための道具(二次道具)を使ったことになる。どうしてこういうことが可能になったのか、を考えると、蛸がたまたま石を動かすという経験の繰り返しを山が出来てしまったという観察と組み合わせて、「山を作る」という風に内包化され、そこで情報が圧縮されたために、蛸の神経系に余裕が出来てそれを操作して他の経験「穴を掘る」と結び付けて、「産卵」という大きな括りに貼り合わせることができたのではないだろうか?

ミクロとマクロの齟齬とその運動という捉え方は経験科学一般の問題でもある。ミクロ表現である原子や分子は実在を仮定され、それをマクロ表現に「変換する」過程が観測過程である。それは世界全体の一部を単に選び出す行為ではない。そもそも世界と表現は観測において分離(区別)されていながらもこの区別を無効にする運動の潜在を認めるしかない。分子シミュレーションでは多数の分子を3次元空間に構成して力学に従って計算する。こうして得られるマクロ物性が分子世界というミクロ描像に由来するマクロ描像なのだろうか?その間には最初から外延と内包の関係なんかはなくて、単なる量の問題として考えられているだけである。現実の分子原子の系は動的な環境の影響下にあり、それらを全て分子原子の挙動に押し込めることは出来ない。生化学反応においてそのことは顕著に現れるのであるから、そこに著者の束のモデル(スケルトン)が適用できる筈である、ということで、著者は生化学反応サイクルを束に変換しているのであるが、ここは全く理解できない。そもそも束というのは階層性があるから、一方通行でなくてはならず、サイクルを為す場合は使えない筈である。著者は論文に書いているのだろうか?ともあれ、その上で、生化学サイクルが頑健性を持つ(絶えず変化しながらも機能を維持している)理由をスケルトンに求めているが、あまりにも抽象的で説明になっていない。

最後に「マテリアル」について語ることで全体をまとめている。それは「私には自由にできないもの」、の核心をなすものである。その存在様式を抽象したものがスケルトンということになる。外延的なミクロ描像が実在であり、内包的なマクロ描像が観測者の表象である、という二元論ではない、そのようなミクロとマクロの分節そのものが観測者のする操作である、と考える。個物を貼り合わせる層やその逆を行う逆層から固有の意味を剥奪することで、それらの陰画が得られる、それがスケルトンである。一期一会というのもマテリアルとの出会いであるという。例として、根元さんという人が司法解剖の死体に出会った話しが出てくる。見ず知らずの人の死体であれば、それはモノに近い何かの筈であるが、その人の私に至る来歴を知るとそれが生前付き合いのあった人としての「遺体」に変わる。それは出会う前には全く想定できずに潜在していたものであった。根元さんはこれこそ一期一会の意味なのだと悟ったということである。

何とか最後まで読み終えたわけであるが、数学的なモデルに置き換えたことの是非はともかくとして、このような考え方が現実的に何か役に立つだろうか?確かにカテゴリー化とか表象とか、そういった情報処理は、全ての生物に言えるかどうかは良く考えなくてはならないが、少なくとも人間が生きていることの根底にあるように思う。もっともそれだけで全ての精神活動が括れるものかどうか、というのは問題として残るような気もする。子宮の中で育っているときにはどうか判らないが、我々は世界を実在するものと感じており、世界との出会い(経験)の積み重ねで無意識の内に世界のマクロ描像を作り上げていき、絶えず更新される。そのマクロ描像が首尾一貫していること(束)だけが重要なのだろうか?というのが多分残る疑問であろう。いやいや、著者はそんなことは言っていない。束は生きている時間の流れの中で絶えず目指されるものでありながらも、絶えず破壊されるわけで、決して完成されるものではなく、むしろ完成は死を意味するだけなのかもしれない。スケルトンという概念は生きていることの科学を完成させるというよりも、むしろいつまでも未完成であることを顕示させる道具、という機能を持つように思われるし、そのことが著者の意図なのだろう。個人的には、久し振りに頭の体操をした、という感じがする。

<その4へ> <目次へ>