里芋の育て方(全般)

里芋は親芋のまわりに小芋ができて、小芋のまわり孫芋ができて大きくなります。お正月に子孫繁栄を祈って里芋料理がでます。

里芋の含まれるガラクタンは、脳を活性化させてボケを防止する効果、ムチンは、胃の粘膜を保護し胃腸の良いと言われています。

家庭菜園では夏の乾燥時期の水やりをすれば良くて育てやすい野菜です。また、里芋は冬霜をさけるようにすれば長い間の保存ができます。

同じところへの栽培はNGで、間隔が4年と長いです。

■里芋の品種

サトイモの種類はサトイモのどこを食べるかよって大別されます。

親芋のみ、小芋のみ、親芋・小芋の両方を食べるかです。

1.小芋を食用にする品種

石川早生(いしかわわせ)、土垂れ(どだれ)

千葉県が日本1位の里芋の産地です。千葉県八街方面での収穫時期は次のようです。

①石川早生(いしかわわせ)は8月/9月

②土垂(どだれ)は10月/11月

2.親芋、小芋の両方をを食用にする品種

八ツ頭、セレベス(赤目芋)、子宝、えび芋(唐の芋)

3.親芋を食用にする品種

タケノコ芋

4.園芸店で販売される品種

種芋は小芋を食用にする石川早生(いしかわわせ)、土垂れ(どだれ)が多く4月~5月に出回ります。

里芋の栽培記録

2015.06.16 種芋の植え付け

里芋は、東南アジアの熱帯が原産なので高温多湿を好みます。発芽温度は15℃。生育適温は25~30℃。低温だと発芽が悪いので時期的には桜が咲く頃の4月中旬から5月中旬に種芋の植え付けをします。

<畝の準備>

苦土石灰と堆肥をいれて畝を作っておきます。(1週間前)

畝幅:90cm。

株間:40cm~50cm。

<植え付け方法>

①植穴を掘ります。

②水を穴に一杯いれます。

③水が引いたら種芋を芽を上向きにおきます。

④土をかぶせます。

⑤上にもみ殻があれば乾燥防止のためにたっぷりかぶせます。

6/16に種芋を植え付けて、8/18に写真を撮ったものです。

植え付け時期が極端に遅いのは、種芋をたままたもらって栽培することにしたので植え付け時期がえらく遅いです。

2016.09.16 里芋の芽かき、追肥、土寄せ

6/16に種芋を植え付けて、9/16の写真です。

収穫までの間に次のことを行います。

1.芽カキ

小芋の芽が次々とでてきますが、これは切ってしまいます。

ジャガイモのように引き抜くのではなくて出てきた部分をきります。これをしないと小芋が固くなって食べられなくなります。

2.追肥、土寄せ

①追肥を梅雨の空ける頃と月1回程度行います。

この時に土寄せをすると肥料効果があります。

②梅雨や夏の雨で畝の土がくずれたり、流されたりします。土寄せをします。

2015.08.10 里芋の害虫

里芋には葉物野菜ほど多くの害虫に悩まされることはありませんでした。

8/10に見つけた害虫(セスジスズメ)

里芋の葉を食べる巨大な芋虫です。見たときはビックリです。

集団で発生すことはなくて1匹で葉を食べます。1匹でもえらい勢いで葉を食べるの見つけたら捕殺します。

9/26に見つけた害虫(ハスモンヨウトウ)

遠くから見ると葉が黄色くなっています。秋だからかなと思ってしまうほどです。

卵が塊で産み付けられ、若齢幼虫は集団で葉を食害して、大きくなると周囲へ移動分散して食害する。被害が拡大します。

大きくなると、頭部の後方にある2つの黒い紋が目立つのが特徴です。

(3)洗った状態

かなり泥がでるので外に水道があれば外でしたほうが良いです。網目状の皮がとれます。

里芋はもっと早くに探り掘りをして小さな里芋をとってキヌカツギとして食べる方法もあります。

たくさん栽培する時は良いです。貴重で美味しいそうです。

■里芋の保存方法

(1)収穫で掘り起こした状態のものを2-3日くらい乾かして、埋め戻します。

霜が当たっても大丈夫なように藁などをかぶせておきます。

(2)収穫はしないで霜が当たっても大丈夫なように藁などをかぶせておきます。

この時に葉は枯れているはずです。

来年の種芋としての利用もできます。今回は自家製の種芋をもらって栽培したものです。

里芋の栽培(実験室)

里芋の栽培(実験室)について

<はじめに>

里芋は小芋を種芋として植え付けを通常は行います。

小芋は成長すると大きくなって親芋になり小芋ができます。

小芋は栽培の中で発芽してくる芽を切られてしまうので種の保存から孫芋ができます。

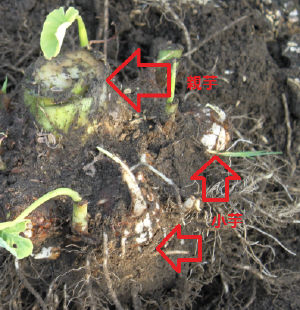

収穫のときは写真のようになっており小芋、孫芋は食卓へ行きます。親芋は固くて食べられないので廃棄され残滓として扱われます。

ここでは、残滓として畑に埋められた親芋から芽がでて来ました。これを種芋として栽培します。