|

|

菅生歌舞伎 舞台師さんたちの歌舞伎

|

|

東京都指定有形文化財 菅生の組立舞台

2004年9月25日 正勝神社例祭 歌舞伎一座「菅生一座」旗揚げ公演は残念雨で中止!

「菅生の組立舞台」は間口6間の舞台、下段のモノクロ写真は間口8間の舞台です。

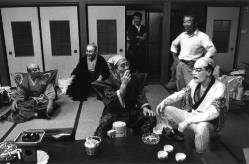

菅生一座 役者の皆さん。

2004年6月菅生地区の有志46名により「菅生一座」が結成された。座長は野口金雄氏で都文化財の「菅生の組立舞台」と「秋川歌舞伎あきる野座」で役者と裏方で活躍している、ベテラン役者です。

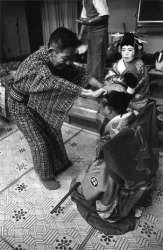

将来的には、衣装・鬘等そろえる予定ですが、現在は「秩父正和会」と「あきる野座」から装束等を借りて「絵本太功記十段目」を上演するため練習を重ねていた。20日の通し稽古は顔塗りをして無事すませたが、祭礼当日はあいにく土砂降りで、中止が決定したら皮肉にも雨が上がってしまった。

翌日に順延になったが、26日も雨で中止になってしまった。残念でした、上記の着付けの写真は、顔塗り着付けも終わったので、記録写真用に鬘をつけて撮影したものです。次回公演が楽しみです。

祭当日の歌舞伎前の芝居として、この数年上演している「水戸黄門漫遊記−菅生村の場」が好評で、この演目は雨の中沢山の観客が集まり演じられた。

なを菅生一座(座結成前に上演した演目)の上演可能演目は「寿曽我の対面」と「絵本太功記十段目」です。

菅生歌舞伎について [04年10月06日一部改訂]

東京都あきる野市に伝承されている農村歌舞伎は、上演出来る団体は正式には三座ある。元は二宮神社の神楽師さんが明治から始めたもので、尾上紋昇一座とそこから新派を上演するために別れた市川増三郎一座の二座あったが、戦後は市川増三郎一座がプロの集団として、二宮歌舞伎を継承してきた。(注1)

あきる野座は市川増三郎師から秋川歌舞伎の演目の指導を受けて発足した。

菅生の歌舞伎は秋川歌舞伎と同じく明治時代からはじまったとされている。[参考資料Weekly News 西の風 04年6月11日号]

菅生の組立舞台は丸太と縄だけで組み上げる芝居小屋で、舞台上に回り舞台が組み込まれています。舞台は間口八間と六間の二種類の舞台を組み立てることができます。写真の舞台は間口八間の舞台です。

この舞台は原則的には毎年組み立てることになっているらしいのですが、いろいろ問題もあり隔年に組み立てています。(この数年間は毎年組み立てています)

二宮神社のしょうが祭りでも組立舞台が作られており、昔はこのこの方式が一般的だったようです。戦後娯楽の少ない時期は大八車に丸太等の機材を載せて運搬して、買い芝居のための小屋を造って歌舞伎を演じていたとのことでした。(注2)

今年9月撮影に行った埼玉県名栗村の星宮神社でも、戦後幾年かは買い芝居で秋川歌舞伎を上演していたと地元の人が話していました。その後歌舞伎から映画上演に変わったそうです。(渡辺注:聞き書きによる、現在星宮神社の祭礼の期間は2日間から近年は1日になり、映画上演もなくなった。2005年に市町村合併で名栗村はなくなります)

菅生の人たちが演じる歌舞伎は「絵本太功記十段目」「寿曾我の対面」です。そして、軽演劇風の「水戸黄門漫遊記」も風刺がきいており好評です。

注1:二宮歌舞伎は二宮神社の神官で、神楽と説教節と車人形を伝承していた古谷家が明治から尾上紋昇を名乗って歌舞伎をはじめました。この一座から、新派を上演する人たちが別れて、市川増三郎一座を結成し、二座が競い合っていました。

第二次大戦後は市川増三郎一座が娯楽の少ない時代活発に活動していました。

平成4年から学校5日制が導入され、校外活動で児童生徒の健全育成の一環として、地元に伝承されていた秋川歌舞伎(二宮歌舞伎・時代により呼び方が変わっています)を伝承するため、小学校の教師も参加して子ども歌舞伎を発足させました。歌舞伎指導には市川増三郎師があたり、結成時は義太夫・三味線・下座は東京で活動されている方にお願いしました。

秋川歌舞伎あきる野座を指導された市川増三郎師匠は、平成12年逝去されました。

(このころ、あきる野市の文化財調査で市川増三郎一座の衣装・鬘・大道具・小道具類の歌舞伎で使うものが大切に保管されていることがわかりました。ここで使っているモノクロ写真「対面」「太十」では市川増三郎一座の協力で上演した。)

注2:多摩地域や埼玉の神社には神楽殿ではなく芝居を上演できる舞台を持っているところもみかけます。

○「棟梁・舞台師」 ○「菅生の組立舞台」

○「リハーサル」 ○「舞台が完成して」

○「市川増三郎師匠」 ○「着付け前の一服」

○「太夫と下座」 ○「幕開き前の打ち合わせ」

○「客席での饗宴」 ○「寿曾我之対面」

○「絵本太功記十段目」 ○「ご祝儀受付」

○「菅生の組立舞台全景」(間口八間舞台)

|

|

|

|

あきる野市 菅生歌舞伎

あきる野市 菅生歌舞伎

あきる野市 菅生歌舞伎

あきる野市 菅生歌舞伎