|

立秋も近づく頃、蝉の声に賑わう山蔭、あるいは林縁の草むらなどで、風に揺れる水引が目につくようになる。

水引はタデ科の多年草。晩夏、茎の先に紅い小花を穂状につけ、仲秋頃までは咲いているだろうか。この花穂が進物用の紙糸「水引」に似ていることからの命名と言う。本来「草」は不要らしいが、紙糸の水引と紛らわしいためか「水引草」と呼ばれることが多い。葉は広卵形で、真ん中あたりに黒っぽい斑があり、花穂の無い時でも他の植物から見分けやすい。日本のみならず中国・インドシナ・ヒマラヤ地方あたりまで分布しているそうで、漢名は「金線草」。

私が植物としての「水引」の名を初めて知ったのは、高校生の頃に読んだ、立原道造の詩「のちのおもひに」(『萱草(わすれぐさ)に寄す』所収)によってであった。

夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に

水引草 に風が立ち

草ひばりのうたひやまない

しづまりかへつた午 さがりの林道を

まことに水引ほど風に敏感な草花はない。いや風とも呼べぬ、人間には殆ど感じられない微かな空気の動きや流れにも反応して、たちまち揺れ始め、いつまでも揺れやまない。

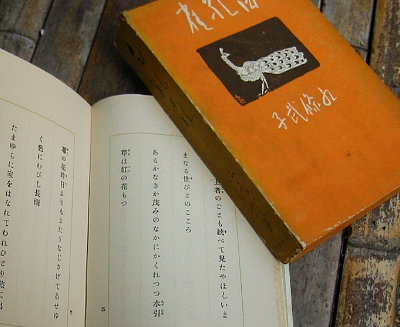

江戸時代以前の和歌に詠まれた例は見つからない。近代以降は珍しくもない題材となるが、さほど心惹かれる歌に出逢うことがなかった。ところがある日、九条武子(1887〜1928)の遺稿歌集『白孔雀』を何気なく読み返していて、水引を詠んだ歌を見つけ、はっとした。

あるかなきか茂みのなかにかくれつつ

水引草 は紅 の花もつ

藪陰などにひっそり咲いているが、見つけた時の紅い小花の印象はなかなか鮮烈――というこの花の特徴を、まことに簡潔にとらえた佳詠ではないだろうか。初読の時は印象に残らなかったのも、むしろ水引を詠んだ歌にはふさわしいなどと、ひとり納得したのだった。

|