103KB

103KB| [ミニ・ギャラリー] | |

M42 55KB |

M27 94KB |

M31 96KB |

M41 104KB |

満月 63KB |

半月 48KB |

| [スペック] | |

| メーカー | ニコン |

| 形 式 | レンズ交換式 一眼レフレックスデジタルカメラ |

| 撮像素子 | 266万画素(有効画素) 原色CCD |

| 記録画素 | 2000×1312ピクセル |

| 感度 | ISO200〜1600 (更に2段増感可) |

| シャッター | 30s〜1/16000s,Bulb |

| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード Type1/2対応 |

| 重 量 | 1.1kg (ボディのみ,バッテリー除く) |

| [解 説] |

■記録画素数

記録画素数は266万画素と特に多いという印象はありませんが、天体撮影に使えるデジタルカメラとして考えた場合、従来の冷却CCDカメラが1画素1円の昨今ですから、D1の価格は破格の値段ではあります。月を撮影されている方の目には魅力的なカメラに映るでしょう。

画角の縦横比は、2000×1312ピクセルと若干のワイド画面。トリミング無しでA4用紙いっぱいに印刷すると、長辺方向の左右に少しスペースができます。

それからちょっと気になることで、ギャラリーの画像(M42)を見ていただいても判るのですが、画像の左上隅に何やら放射状の赤い露光らしきものがあります。これは、いわば熱によるノイズです。CCD本体ではなくその周辺回路から発生した熱がノイズとなってCCDを感光させてしまったのです。後述するダークフレーム合成である程度消せますが、決定的な対策はありません。フレーミングを若干右にズラして左側をすっぱり切り取るつもりで撮影するのが一番かも。

■焦点距離

D1は銀塩カメラのフィルムに相当するCCDチップのサイズがフィルムに比べて小さく、相対的に画角は狭くなります。つまり拡大されます。銀塩カメラ用のレンズを使用した場合、レンズ表記の1.5倍の焦点距離となります。例えば銀塩カメラでは標準レンズとされる50mmの場合、75mmの準望遠ということです。BRC−250であれば1268mmから1900mmと、サイズの小さな星雲・星団には都合のよい焦点距離となります。しかも、レンズの明るさを示すF値は変わりませんので、暗い対象を撮影する場合や速いシャッタースピードを得たい、或いは超望遠レンズでの撮影では大きなメリットとなります。反面、広角側は弱く、28mmの広角レンズでは42mmとなり、これはもう標準レンズです。28mmの画角を得るには18〜20mmの比較的高価な超広角レンズが必要で、よく聞かれる欠点です。が、まあ星の撮影に限って言えば利点の方が大きいと言えるでしょう。

■感度

感度はISOで200〜1600。更に2段階の増感(3200,6400)が可能です。しかし、実質的には200か400しか使えないと思って良いでしょう。デジタルカメラの場合、最低の感度(D1では200)がCCDの実際の感度であり、それ以外の感度表記はゲインUPで稼いだものです。これは、生のCCD出力信号に幾らかの下駄を履かせて見かけ上明るくしているもので、200では信号レベルが低くて見えなかったノイズ信号までが増幅されて浮き上がってきます。私の経験では、一般撮影の場合で400から暗部のノイズが現れ始めますから、美しい画像を得たいのであれば200で撮影すべきです。銀塩フィルムではノイズもあのざらついた感じが良いといった意見もあるでしょうが、D1のノイズはざらついた感じではなく赤緑青のランダムに発生するノイズや横に引っ掻いたようなライン状のノイズですから、気持ちの良いものではありません。ただし、野外など光量が豊富な場で速いシャッタースピードが欲しい場合は800以上でもよいかもしれません。一方肝心の星の場合ですが、やはり200か400です。これも経験からですが、淡い星雲を400と200で撮り比べてみても、像の濃さはほとんど変わりません。ノイズの発生もほぼ同じ程度ですから、最近は普段設定している200で撮ることにしています。

■露出時間

バルブでの長時間露出は5,6分が限界です。これ以上長くしても、ノイズばかりが増えて像は濃くなりません。但しこれは気温がマイナス5℃程度の場合で、これより低ければノイズは減っていくので相対的に像を濃くすることができるかもしれません。

■ファインダー

D1は一眼レフ式、つまりレンズから入ってきた像を直接見ることになるわけですが、それを見るためのファインダーは、これから記録される画像が全て見えていることがベストです。しかし、D1では視野率96%つまり、実際に記録される画像の96%しか見えていないことになります。高級な一眼レフ式銀塩フィルムカメラの場合、視野率100%が常識ですから一寸残念な数値です。ものの本によると、これは組み立て精度を補償するための余裕らしいです。つまり、この4%の範囲で組み立て時のずれを調整無しで済ませることができるということで、コストダウンの為と言えます。また、場合によってはCCDチップがコンマ数度も傾いている個体もあるそうですから、何だか画像が傾いてるなぁーなんてことがあるかもしれません。ま、実際には気づかないでしょうけどね。液晶ディスプレイみたいにドット抜けの当たりはずれがあるようなものです。

ひとつ良いところも書いておきましょう。ファインダー内にはオートフォーカスの目標となるフォーカスフレームがオーバーラップして見えているのですが、これがシャッターボタンの半押しで発光します。これが、星を撮影する際のフレーミングに非常に便利です。星を撮る場合ファインダーは真っ暗ですから、撮影対象をフレームの中心に位置付けるのに結構苦労します。それがフォーカスフレームを光らせることにより容易に中心が見つけられる為撮影対象の誘導が楽なのです。

■シャッター

意外と盲点なのがD1のシャッター。通常、デジタルカメラといえばレンズシャッター式が大成で、これは月や惑星の撮影をされている方にとっては振動が少ないため非常に有利に働きます。しかしD1ではCCDシャッターとミラーシャッターの併用。前者は電気的に光路を開閉(オン・オフ)するもの、後者はミラーを跳ね上げて光路をファインダーとCCDに切り替えるものです。問題は後者で、これによりミラー跳ね上げ時の振動があります。これが結構深刻で、一般撮影の場合ですが超望遠(600mm)では三脚に固定してもブレてしまいます。(手持ちの三脚がチープということはありますが) 月や惑星ではかなりの超望遠となりますから、そのままでは影響が大きいでしょう。残念なことにF5では可能なミラーアップも、D1ではできません。ただし、D1にはカスタム設定に低振動モードがあります。これは、CCDシャッターとミラーシャッターの作動タイミングをズラすことで、振動が治まった頃にCCDシャッターが切れるようにするものです。このモードを使用すると三脚使用時の振動問題もほぼ解決します。ただし、副作用もあって、シャッターボタンを押してから実際に撮影されるまでにタイムラグがありますから、スポーツなど一瞬の情景を撮りたいような場合は、動きを先読みするような難しい撮影になります。月や惑星の場合も、一瞬の好シーングを狙うような場合はタイミングを計るのが難しいでしょう。まあ、一般的にはバシバシ撮ってその中から良いコマを得るというスタイルが多いでしょうから、影響が無いといえば無いですが。それから、一般撮影の場合は、このモードでは秒間5.5コマといった連続撮影が不可能ですからスポーツの撮影には不利になるかも。頑丈な三脚を要求するカメラということです。

■バッテリー

バッテリーは専用のリチウムイオンタイプで、一般的な撮影では電池切れの心配はほとんどありません。しかし、一日に1000枚も撮影するようなプロの方では2〜3本携帯するようです。星の撮影ではどうかといいますと、バルブ(約5分)を多用することから数枚か撮れても10数枚程度です。更に冬場は低温での能力低下により数枚がいいところでしょう。実際マイナス10℃程度では5〜6枚で残量表示がゼロです。そこで私の場合は、カーバッテリーからインバータ経由のACアダプターで使用しています。これならマイナス10,20℃でもへっちゃらでお勧めです。どうしてもバッテリーだけで使いたい場合には、こまめにスイッチを切る、ポストビュー用の液晶パネルの使用時間を短くする、撮影毎にバッテリーを外して懐に入れて暖める等の気遣いが必要になります。ただ、それでもいつ切れるか判らないというのは精神衛生上よくないですよ。

■液晶パネル

液晶パネルは2インチで、ポストビュー,記録画像のサムネール一覧,ヒストグラムが表示されます。又,一部の機能設定も可能です。表示の明るさは十分で、以前所有していたクールピックス950に比べると格段に良く見えます。但し、非常に残念なことにポストビュー表示では記録画像の全てが見られないという、大きな欠点があります。パネルの形状を見ても記録画像の縦横比とは一致していないため、仕方ないと言えなくもないですが、撮影結果が直ぐに確認できるというデジタルカメラの利点がすっ飛んでしまっています。はっきり言えば×です。コスト的な問題もあるでしょうが、せめてTVでワイド放送を流すように上下を黒く表示してでも全景を正しい比率で表示して欲しいものです。恐らくファームウエアの入れ替えで可能なはずですから。私は現状、サブノートパソコンを使って一々チェックをしています。効率は最悪です。もう一つ言えば、カスタムファンクションの設定もこのパネルのGUIでできるようにして欲しいです。カスタムファンクションとは、カメラ機能の細かい設定を行える機能なのですが、このカメラ機能と設定の組み合わせが全て数値で設定することになっており、マニュアル無しでは設定は不可能に近い代物です。現状では、本体に番号の組み合わせを貼り付けて使っている始末で、どうにもお粗末です。開発に余裕がなかったのでしょうが、発売から時間も経過していますし、そろそろファームウェアの更新で対応して欲しいものです。

■記録モード

記録画像の形式は、JPEG(圧縮率:1/4 1.3MB, 1/8 650KB, 1/16 320KB),8ビットTIFF(RGB 7.8MB,YCbCr 5.2MB)及び12ビットRAW(4MB)です。私は位置合わせやピントのチェックにはJPEGで、TIFF或いはRAWで本番撮影としています。特にRAWではサイズが比較的小さいので、たくさん撮れます。なお、RAW画像の閲覧や処理には専用のソフト:Nikon Captureが必要で、しかも高価なのが難点です。

ところでRAWやTIFF−YCbCrの画像サイズに疑問を持つ方もいるかもしれません。私がそうでした。2000×1312ピクセルをR,G,Bでそれぞれ持つとTIFF-RGBと同じサイズが必要のはすです。しかし実際には2/3やそれ以下です。ずっと謎で今もあまり良く判ってはいませんが、言えることは、どうやらCCDにはR,G,B別々に感じるピクセルが有るわけではないということです。当たり前だと言われそうですが。改めてこのことを考えると、ちょっと前にFUJIFILMのハニカムCCDの画素表記が画素の補完後のものだと非難されたことがありましたが、現在の一般用デジタルカメラの全てが色に関して補完で誤魔化しているわけで、あの件は今思うと何だかなぁと思うのは私だけでしょうか。元々はそれぞれの色に対してピクセルを持っていないのですから、元々の画素がないハニカムCCDと同じでは。ちょっとFUJIFILMがかわいそうなので...。

| [D1生画像とノイズ補正] | |

| 星の撮影ではノイズの多いD1の画像を、ダークフレーム合成処理により改善します。ダークフレーム合成とは、簡単に式で表すと (画像+ノイズ)−ノイズ=画像 というものです。原理は簡単で、CCDから発生するノイズは通常同じ位置に発生します。これを利用して、通常の撮影の前後に暗黒を撮影してノイズのみを取得します。(望遠鏡に蓋をする) これがダークフレームです。あとは、画像処理ソフトでノイズを引き算すればノイズのすっかり消えた画像が得られます。Photoshopを例にすると、描画モードを「差の絶対値」とします。 注意点は、通常の撮影とダークフレームの撮影の露出時間を同じにすることです。これによりノイズのレベルが同じになり、引き算で1−1=0になります。また、時間間隔をあまり開けないようにすることも必要です。そうしないと、ノイズの発生場所が変わってしまうかもしれません。こうなるとノイズがうまく引き算されません。 次の等倍画像は、ギャラリーに載せたM42の元となった生画像と、使用したダークフレーム画像及び合成処理画像です。(クリックで無圧縮TIFF画像を表示。各179KB!) |

|

処理前 |

ダークフレーム |

ダークフレーム合成 処理画像 |

|

| このように、ノイズがすっかり無くなっています。(データの軽量化のため圧縮してありますのでJPEGのブロックノイズが見えますが、各画像をクリックすればTIFF無圧縮画像がご覧いただけます。) 上記の処理画像では、引き算を弱めに行っています。これは、完全にノイズを引いてしまうとノイズ部分のピクセルがゼロとなって黒く抜けてしまい汚くなるからです。具体的には、通常画像を100としたら、ダークフレームを50〜80にします。若干のノイズは残りますが、後は軽くぼかし処理を行ってノイズを散らせば結構きれいになります。(ダウンロードしてお試しください) どうしてもノイズを完全に取り除きたい場合は、複数の画像をコンポジットしてピクセルの黒抜けを平均化します。手間は掛かりますが、よりコントラストの良い画像が得られます。 |

|

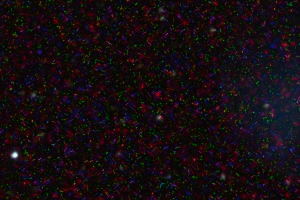

| [CCDノイズと気温] | |

| ギャラリーのM42やその生画像を見てノイズが少ないと感じられているかもしれないので、誤解の無いように条件の厳しい、気温の高い場合の画像も載せておきます。次の画像は6月初旬に標高1300Mの野辺山で撮影したM27の等倍画像の一部です。(クリックで無圧縮TIFF画像を表示。180KB!) | |

気温約10℃における生画像 |

|

| ご覧のように、本画像と気温マイナス5℃で撮影したM42の生画像とを比較すると、格段にノイズが大きくなっているのが判ります。まるで別のカメラで撮影したようです。夏場の使用はかなり厳しいでしょう。逆にいうと、マイナス10℃以下まで冷却できれば、ノイズがずっと少なく、さらに露出も長く稼ぐことができる可能性があります。 | |

[トップ]