中央広場 (ウラジオストク)

|  |  |

|

メーデーなど大きな催し物の会場にもなる海に面した広場。上中段の写真のように、ソ連時代から、内戦の勝利を記念する大きな碑があった。 (上段:1991年8月,中下段:2015年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

街角 (ウラジオストク)

急な坂が海に向かって下っていく地形で、「極東のサンフランシスコ」と呼ばれているとかいないとか。このウラジオストクに上陸して最初に驚くのは通りを走っている自動車のうちのかなりの数が日本車だということだ。 (上段:2001年3月撮影)

|  |  |

上の写真から6年後の風景。注意深く見ると、ロシア社会が急速に変化していることがこうした風景写真からも垣間見える。 (2,3段目:2007年12月撮影)

|  |

|  |

さらに8年後の風景。急激に変わっていくものと殆ど変わっていないものとが共存していることがわかる。 (4〜7段目:2015年8月撮影)

|  | |

|  |  |

|  |  |

|  |

| これより下は、さらにその2年後の写真。 (8〜11段目:2017年9月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る | |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

フォーキン提督通り (ウラジオストク)

市の中心近くにある歩行者専用のプロムナード。 (2017年9月撮影) |  |  |

アムール湾 (ウラジオストク)

フォーキン提督通りを降りていくと、眼の前に金角湾とは別の海が広がる。 (2017年9月撮影) |  |  |

広場 (ハバロフスク)

ハバロフスクはとりたてて観光の目玉になるようなもののない地味な町だが、ソ連時代のそれもかなり早い時期から新潟との間にアエロフロートの定期便が飛んでいたため、当時、我々貧乏旅行をする者は、値段の高い東京〜モスクワ線を避けて、ひとまずハバロフスクに入り、そこからは国内線の料金でモスクワだのどこだのへ行ったものだ。写真は市の中心部にあるレーニン広場。 (上:1983年8月撮影)

ただし、ソ連が崩壊して市場経済化して時間が経つと、アエロフロートも西側の航空会社との競争にさらされてモスクワ線には安い席を用意するものの、シベリア線を運行する各社は西側の会社と競合しないため、価格を下げず、ハバロフスク経由のほうが安いということがなくなり、経済的理由でハバロフスクに立ち寄る旅行者は激減した。でも、広場のレーニン像は、ソ連崩壊後20年以上が経っても、旧ソ連の国章のついた台座に健在。 (下:2012年8月撮影)

|  |  |

|  |  |

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

広場 (ハバロフスク)

アムール河畔にある「栄光の広場」。広場に面して、テレビ局やラジオ局の入っている建物があり、「ロシアの声」(旧・モスクワ放送)日本語放送のハバロフスク支局もある。写真は大祖国戦争のモニュメント。 (2002年8月撮影)

ハバーロフ像

17世紀の探検家ハバーロフの像。シベリア鉄道のハバロフスク駅前にあるので見たことのある日本人も多いだろう。ハバロフスクという市の名前が彼に由来するのは想像に難くない。 (左:1999年3月、右:2002年8月撮影) |  |  |

ムラヴィヨフ像

19世紀、東シベリア総督として、この地で活動したニコライ・ムラヴィヨフ・アムールスキーの像。アムール川の川岸に立つ。 (2012年8月撮影)

ハバロフスク発祥の地

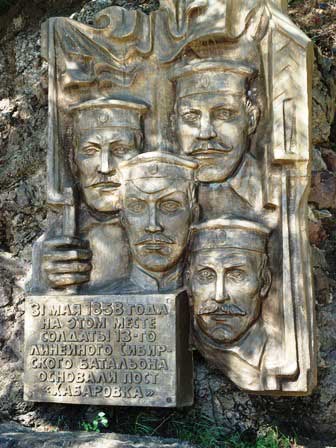

| アムールの川岸の崖に取り付けられている右の写真の碑は、この場所に軍の哨所が設けられたのが市の起源だというもの。哨所は、ハバーロフにちなんで「ハバロフカ」と命名され、後に市名は「ハバロフスク」となった。市内の目抜き通りには、哨所設置から154年になるという垂れ幕が掲げられていた。 (2012年8月撮影) |  |

プーシキン像

市内の大学の前にあった。プーシキンがハバロフスクとどういう所縁があるのか知らないけれど、具体的な関係が無くったって、この国民詩人の記念碑は、レーニン像とどっちが多いかと思うくらいに全国各都市にあるから、そんなことを考えるほうが間違っているのかもしれない。 (2012年8月撮影)