バイカル湖

|  | バイカル湖の写真を撮るのは難しい。レンズを岸に向けてしまえば、すぐ下の写真のように「日本のあちこちにある湖とどこが違うの?」ということになるし、逆に湖の中央にレンズを向けると左の写真のように海の写真になってしまう。 少し風があって波頭が白くなっている。 (左端は1983年8月、左隣は1993年8月撮影) |

右の写真はリストビャンカより少し北へ行った西岸の景色。私が見ることのできた範囲では、バイカルの岸はこのように切り立っているところが多く、深さを想像させられる。(右:1994年8月撮影) |  | |

|  |  |

|  | また、同じ季節でも、時刻や天候によって表情を変えるのも、海と同じだ。 (3,4段目:2011年8月撮影) |

|  |  |

| 上(5段目)の3枚は、クルーズ船の甲板から見た湖面。 下(6段目)の3枚は岸から撮影したもの。右下の写真を見ると、湖水がよく澄んでいることがわかる。 (5,6段目:2016年8月撮影) | ||

|  |  |

空から見たバイカル湖

|  |  |

韓国インチョン空港からの定期便がイルクーツク空港に到着する直前に、バイカル湖を横断する。左の写真は湖上を飛行中のもので、画面奥が湖の南端方向。中央の写真は、機がリストビャンカ上空に達した頃の写真で、右方向への水路がアンガラ川、アンガラを隔てた向こう岸のバイカル湖畔がポルト・バイカル。右の写真は、アンガラ川で、機はアンガラ沿いにイルクーツクに向かう。夜9時頃に撮った写真。 (2016年8月撮影)

船

|  |  |

湖面を行く大小の船。観光船だけでなく、地元の人が行き来したり、物資を運ぶために、湖上を頻繁に船が行き交う。 (2011年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

船

|  |  |

幾日かかけて湖上を周遊するクルーズ船。発着地のリストビャンカでは左の写真のように桟橋に接岸するが、それ以外の上陸地点では毎回救命ボートを降ろして湖岸との間で乗客をピストン輸送する。 (2016年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

リストビャンカ

|  | バイカルに流れ込む川はたくさんあるが、ここから流れ出す川はアンガラ川ただ一つである。バイカルの南端に近いリストビャンカからイルクーツク,アンガルスク、ブラーツク等の町々を経てやがてエニセイ川に合流する。面白いことに、冬季バイカルは結氷するがアンガラ川は凍結しない。写真の左手がバイカル湖で、右手がアンガラ川。 (左:1984年3月,右:2011年8月撮影) |

|  | リストビャンカ村の前のすっかり凍ってしまった湖面。人が歩けるのはもちろんのこと、自動車も行き来することができる。 (2段目:1984年3月撮影) 下段は、夏の船着き場。船は対岸へ人や荷物を運ぶためのだろう。 (3段目左:1983年8月,同中・右:2011年8月撮影) |

|  |

|

| 近年、ボルガ川などの河川で、個人所有のボートやクルーザーを見ることが珍しくなくなってきた。ここバイカル湖も例外ではないようだ。 (2016年8月撮影) | |

潜水士 (リストビャンカ)

溺れかけて救助を求めている写真ではない。かと言って、私に手を振っているわけでもないだろう。湖水で作業中の潜水士たち。 (2011年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

展望台から見たバイカル湖 (リストビャンカ)

リストビャンカに、ソ連時代は国営だった『バイカル』という古いホテルがある。そのホテルの裏手を登っていくと、バイカル湖を見渡せる展望台に出る。この写真は、その展望台から見たバイカル湖。手前を右に流れていくのがアンガラ川。その先のバイカル村に鉄道支線の末端が見える。 (2011年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

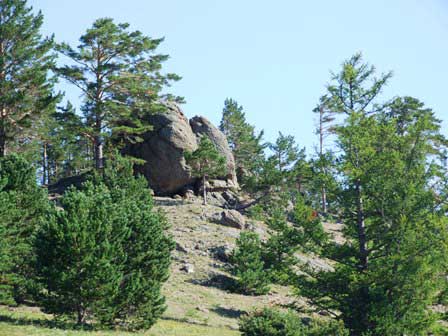

展望台への道 (リストビャンカ)

|  |

|  |

上段左はその展望台へ行く道。しばらく行くと、リフト乗り場があり、リフトでさらに高みに登ることができる。バイカル湖を望む高台から、湖と逆方向を眺めると下段の写真のような風景。 (2011年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

民家 (リストビャンカ)

|  |  |

湖畔の民家。家のまわりに花を咲かせ、窓際にも花を飾るというのも、いかにもロシア風だ。 (2011年8月撮影)

進む近代化 (リストビャンカ)

他方、湖岸の港周辺(村の中心部)には、観光客目当ての新しいペンションなど、これまでのシベリア風とは明らかに違う建物が沢山建てられていた。 (2011年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

土産物店 (リストビャンカ)

|  |

湖畔で見かけた土産物店の一つ。店の前に置かれているのは、看板代わりの彫り物で、もちろんオームリ。 (2011年8月撮影)

市場 (リストビャンカ)

湖岸にあるルィノック(市場)。野菜など地元の人達にとって日常必要なものもあるが、観光客目当てのマトリョーシカなど定番のお土産品やバイカル湖で獲れたオームリの燻製なども売っている。 (2016年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

学校と幼稚園 (リストビャンカ)

|  |

やはり港に近い村の中心部で見かけた。言うまでもなく、左の写真が中等学校で、右が幼稚園。 (2011年8月撮影)

郵便局 (リストビャンカ)

同じく中心地にあった村の郵便局。 (2011年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

教会 (リストビャンカ)

|  |

|  |

バイカル湖は深いので、岸は急峻な斜面になっていることが多く、このあたりもそういう地形だ。したがって、湖岸に沿って村が拡がっていくことは難しく、バイカルに注ぐ沢筋に村落が形成される。リストビャンカ村でいちばん幅の広い沢筋を少しだけ奥に入った所に聖ニコライ教会がある。 (上:2011年8月,下:2013年8月撮影)

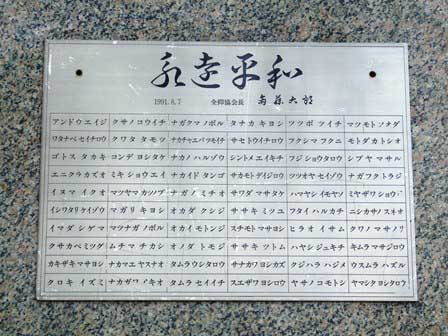

日本人墓地 (リストビャンカ)

|  |  |

戦後ソ連に抑留されて現地で亡くなった人達の墓地。 (2013年8月撮影)

湖沼学研究所 (リストビャンカ)

|  |

|  |

アンガラ川の流出口、つまり展望台の麓の位置に、バイカル湖研究の拠点:湖沼学研究所がある。研究所には、博物館が併設されていて、バス停の名前は「博物館」になっている。下段の写真は展示品で、左がバイカル・アザラシ、右がオームリの標本だけれど、もちろん生きているバイカル・アザラシもここで見ることができる。 (2011年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

自然探索路 (リストビャンカ)

|  |  |  |

|  |

博物館に隣接して設けられている自然探索路。ちょっとした森林浴を楽しめる。 (2011年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

船着き場 (リストビャンカ)

|  |

博物館のすぐ下にある船着き場。すぐ目の前にあるポルト・バイカルとを結ぶ連絡船が、日に何本か発着する。もっと遠距離の船は、村の中心部にある港に出入りする。 (2011年8月撮影)

ポルト・バイカル

|  |

バイカルから流れ出るアンガラ川をはさんでリストビャンカと向き合うのがバイカル村。その村の船着き場。 (2011年8月撮影)

バイカル

|  |

| 湖畔に沿ってシベリア鉄道の支線が伸びていて、この村がその支線の終点。写真は、バイカル駅(上段右の写真が駅舎)。そばに、昔の蒸気機関車が置かれていた。 (2011年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

バイカル

|  |

| 村から見たバイカル湖 (2011年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

バイカル

|  |

|  |

村内の風景。 (2011年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

トルスティ岬

バイカルの村からもう少し南西に進んだ位置。この辺りの湖岸を走るシベリア鉄道支線は、20世紀はじめの鉄道建設当時は本線だった。トンネルの上の銘板を見ると、日露戦争開戦前夜、建設を急いでいたことが想像される。 (2016年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

|  |  |

|  |  |

ペスチャナヤ湾

|  |  |

| リストビャンカから北東方向にいくらか行ったバイカル湖西岸の小さな入江にツーリスト用の施設群が設けられている。 | ||

|  |  |

|  |  |

| このあたりも、湖水が透き通っていて綺麗。 | ||

|  |  |

| 背後の小高い丘に登ることもできて、そこから湖を見下ろすことができる。 | ||

|  |  |

|  |  |

|  | 林の中の小径を歩くと、可憐な花が咲いていたり、巨大な蟻塚があったり.....。 (2016年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

山火事の痕 (ペスチャナヤ湾)

| 2015年夏にイルクーツク州で極めて大規模な山林火災があったのは、テレビでも報じられたが、 その痕跡がここにも残っていた。 それでも、火事から一年経って、地表に地衣類や草本類が復活し始めていた。 右下の写真は、火災から森林を護ることを呼びかける当局の看板。 (2016年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

|  |  |

|  |  |

シーダ

バイカル湖西岸のキャンプ場シーダとオリホン島の間の湖面。内海らしく凪いでいる。 (1994年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  |

シーダ

|

|

シーダの旅行者用施設。寝室と食堂があるだけの質素な小屋で、トイレは別棟。風呂は湖畔に“バーニャ”と呼ばれるロシア式のサウナがあって、それを使う。ロシアの人達はこうした施設を使うか、あるいは屋外にテントを張って、いく日もゆったりと休暇を過ごす。左は夕暮れの湖面にボートを浮かべている現地の人。 (1994年8月撮影)