これより下の写真は、上の写真を撮ってから39年近くが経った2019年暮れに旧キーロフ公園から見た市街地とカスピ海。 (2019年12月撮影)

ソ連時代には「キーロフ公園」と呼ばれていた高台の公園。ケーブルカーに乗って登り着くと、代表的な建造物や記念碑などがある。 (2019年12月撮影)

その高台にあるユニークなデザインの建造物。「アゼルバイジャン」という国名は「火の国」という意味だそうで、この建物はその炎の形だそうだ。建物自体も高さがあるのに、高台に立地しているから、市街のいろいろな所からこれを見ることができる。夜にはライトアップされる。 (2019年12月撮影)

|

同じ高台にあるテレビ塔。これも、市街のいろいろな所から見ることができる。 (2019年12月撮影)

|

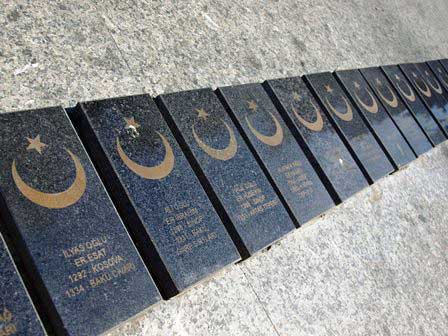

やはりその高台にある慰霊墓地。1990年1月のソ連軍侵攻や1991〜94年のアルメニアとのナゴルノ・カラバフ紛争の犠牲者の墓地になっている。墓前に筒を立ててそこに花を挿すのは日本のに似ていると思った。 (2019年12月撮影)

高台と下の市街地とを結ぶケーブルカー。左と中の2枚は上の駅舎、右の1枚は下の駅で撮ったもの。 (2019年12月撮影)

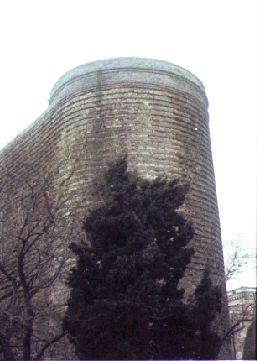

バクーの象徴的建造物。かつてバクーを治めていたハーン(汗)が自分の娘に言い寄ってしまい、嘆き悲しんだその娘はこの塔からカスピ海に身を投じて死んだという言い伝えがある。もっとも、現在ではこの塔は海岸のすぐそばにあるわけではない。 (左:1981年3月,中・右:2019年12月撮影)

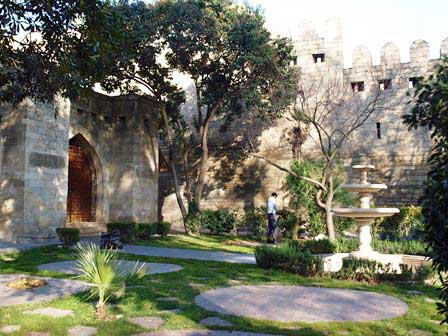

諸民族の行き交う十字路の位置にあるバクーは、シルクロード上の他の多くの要衝と同じく、かつては城壁に囲まれた街であった。その壁の一部が保存されていた。シルクロードを旅してきたキャラバンはこの城壁の門をくぐり、しばし体を休め、馬を休ませたにちがいない。 (1段目:1981年3月,2-4段目:2019年12月撮影)

「イチェリ・シェヘル」というのは「内城」の意味だそうで、城壁で囲まれた旧市街のこと。名所になるような建造物もあるけれど、左の写真のようにごく普通の人の暮らしもそこにある。 (2019年12月撮影)

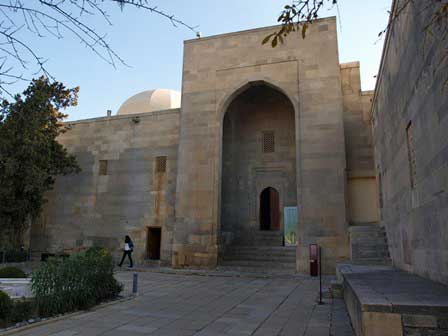

かつてこの地の支配者であったサリヴァン・シャー王朝の王宮。城内にある。建物には壁画もモザイクもタイルも無く、いたって質素。 (2019年12月撮影)

キャラバンサライとは「隊商宿」のこと。シルクロードを旅してきた商人達のための、今風に言えばホテルか。ここでは中央に広場があり、その周囲に客室だったと思われる小部屋があった。私が訪れたときはレストランないしカフェとして使われていて、観光客に簡単な飲食物を提供してくれた。 (1981年3月撮影)

市内あちこちの街角の風景。 (2019年12月撮影)

| カスピ海の湾曲した海岸線に沿ったプロムナード。いつもたくさんの市民が散策している。

船着き場が、横浜港の大桟橋とかあるいはオデッサやヤルタほどには賑わった感じが無いのは、カスピ海が閉ざされた海で、ボスポラス海峡を経て地中海や大西洋にまで出られる黒海とは異なるからかもしれない。 (2019年12月撮影)

|

市内を歩いていると、あちこちでたくさんの小公園にぶつかる。 (2019年12月撮影)

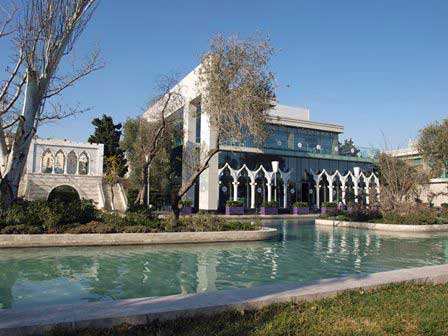

今から7年前に出来たという総合文化センター。2020年東京オリンピックのための国立競技場建て替えで、最初に決まってその後キャンセルされた建築家ザハ・ハディドの設計による。ソ連時代なら考えられなかったような斬新なデザインが、新しいアゼルバイジャンの心意気を感じさせる。 (2019年12月撮影)

ヘイダル・アリエフ・センターのすぐ近くにある大学。 (2019年12月撮影)

鉄道駅からさほど遠くない所にある大きな市場。果物部門では柘榴が大量に売られていたのがとても印象的だった。 (2019年12月撮影)

この地方の特産品である絨毯の専門店。 (2019年12月撮影)

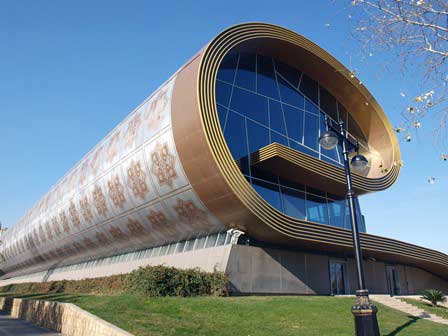

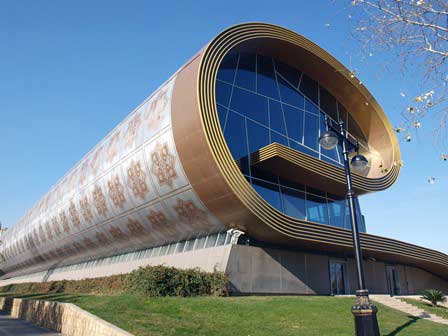

海岸公園の一角にある博物館。絨毯を巻いた形のデザインが特徴的。 (2019年12月撮影)

|  |

ロシアやウクライナへの直通列車も発着する中央駅。二階に待合室と出札口があって、そこの天井のデザインがおしゃれ。

ロシアでもよく見るタイプの車両もあったが、二階建て車両もあって、私は旧ソ連圏で二階建て車両を見たのは今回が初めてだった。

ホーム脇には鉄道員の銅像が建っていた。 (2019年12月撮影)

|

この建物は何だろうかと思うではないか。じつは、どちらも地下鉄駅。ことに左のは、私ははじめ巨大な温室かと思ったほどだ。 (2019年12月撮影)

バクーが大きな変貌を遂げたことを、到着客にまず印象づけるのはこの空港ビルの内部。飛行機を降りてイミグレに向かって歩く時に見えるのは近未来空間かという感じ。 (2019年12月撮影)

|

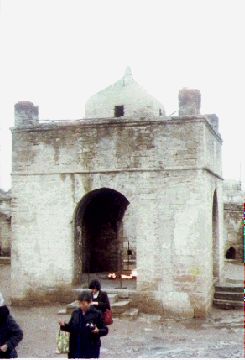

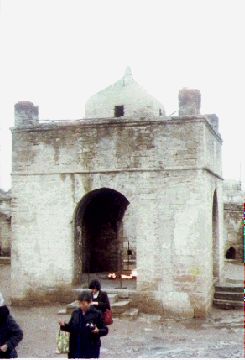

古くから石油の産出したこの地域では拝火教(ゾロアスター教)が支配的な時期があった。写真はその拝火教の神殿を保存したもの。2019年の旅の時の現地ガイドの説明では、この施設の半分は修行の場として、残り半分はキャラバンサライ(宿)として使われたんだとか。 (上段:1981年3月,中・下段:2019年12月撮影)

|

バクーの油田はもうとっくに枯渇して、カスピ海の沖合でしか採掘されないのかと思っていたが、バスで走行中にこんな風景を目にした。遺跡でなく稼働中のように見えたが、石油でなくガスを取り出しているのだろうか? (2019年12月撮影)

「燃える丘」という意味だそうで、地表から吹き出る天然ガスに火がついて燃え続けているとか。 (2019年12月撮影)

バクーの街を出て、南西方向に何十キロか進んだあたりの風景。いかにも荒涼とした感じで、昔の隊商はこんな風景の中をラクダに乗って進んだのかと想像してしまう。 (2019年12月撮影)

天然ガスが噴出するときに泥や水も一緒に吐き出すために、こんな地形ができるのだとか。右の写真は、その泥火山の噴出口。実際、絶えず泥が吐き出されていた。 (2019年12月撮影)

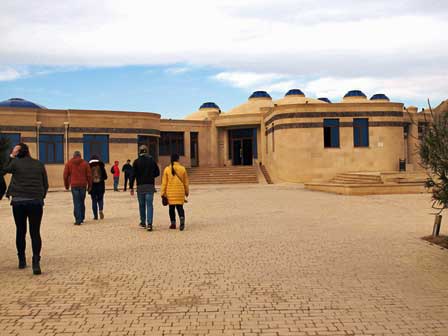

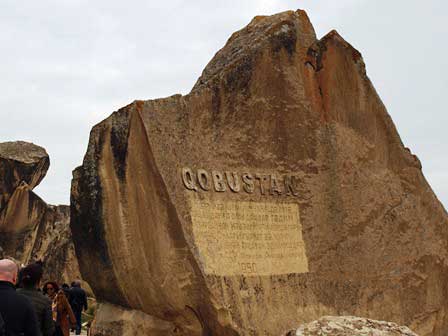

大きな崖の岩壁に古代の人たちが描いた岩絵が遺されている。アムール河畔のシカチアリャンでも古い時代の岩絵を見たことがあるが、こちらのほうがはるかに規模が大きい。最上段左の写真は、近くに設置されている博物館の建物。 (2019年12月撮影)

前のページへ 目次へ戻る