カザン・クレムリン

|  |  |

|  |  |

タタールスタン共和国の首都カザン。タタールは民族的にもスラブではなくモンゴル系で、宗教でもイスラム教の信者が少なくない。 (1段目左のみ1997年8月,それ以外4段目まですべて2007年8月撮影)

|  |  |

|  |  |

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る (5〜8段目:2014年8月撮影)

|  |  |

|  |  |

|  | |

|  |

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る (これより下:2019年3月撮影)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

| 右の銅像は、クレムリン内ではなく、クレムリン入口の塔 の正面にある詩人ムサ・ジャリール像。彼は独ソ戦中にドイ ツ軍の捕虜となり、1944年モアビト収容所で処刑された。 詩集「モアビト・ノート」で知られる。 |  |  |

|  |  |  |

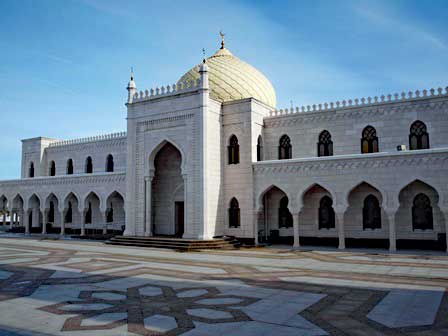

クル=シャーリフ・モスク (カザン・クレムリン)

|  |  |

|  |

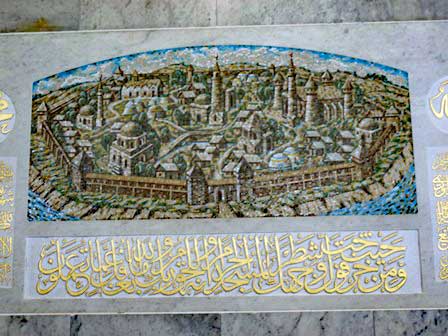

16世紀、カザン汗国のクル=シャーリフ・モスクはイワン雷帝の侵攻によって破壊されたが、2005年にクレムリンの中に再建された。 (2段目まで:2014年8月,3段目以下:2019年3月撮影)

|  |  |

|  |  |

| 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  |  |

マルジャニ・モスク (カザン)

|  |  |

|  |  |

市内にあるイスラム教の寺院の一つ。 (2019年3月撮影)

教会とモスク (カザン)

|  |  |

|  |  |

|  |

|  |  |

ボゴローディツキィ男子修道院 (カザン)

|  |  |

|  | |

|  |  |

市の中心部近くにある修道院。再建中なのか、あるいは比較的最近再建されたのか、以前には案内されたことがなかった気がする。2014年に訪れた時には完成想像図として示されていたもの(中段左の写真の右端)が、2019年に訪ねた時にはほぼ出来上がっていたことがわかる。 (上中段:2014年8月,下段:2019年3月撮影)

イスラム教の神学校 (カザン)

カザン市内で見かけた。 (2019年3月撮影)

カザン港

| ヴォルガ川の河港。ターミナルビルの看板はロシア語とタタール語の両方で表記されている。 (上段:1997年8月,中段:2007年8月,下段:2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

|  |

|  |

カザン空港

|  |  |

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

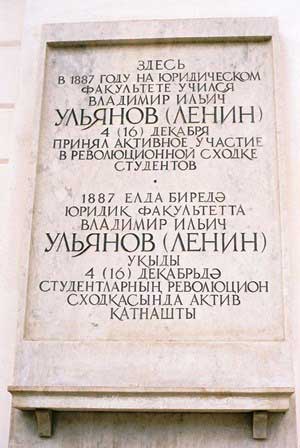

カザン大学

|  |  |

|  | 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

レーニンが入学し放校処分になったというカザン大学。建物の正面には若きレーニンの銅像がある。旧ソ連の全域におびただしい数のレーニン像があったはずだが、そのポーズはだいたい2通りしかないとも言われており、ここのレーニン像は数少ない例外。私は、このカザン市には、いずれも船で行って、いつもその船が手配してくれる市内観光用のバスで中心部をまわった。97年には、バスは大学まで行ってくれて、そこで皆が降りて、ガイドさんからレーニンの話も聞いたものだが、2014年の旅では、バスは大学の構内を通過しただけで、レーニンについてなどひと言もなかった。下段右のレーニン像は、走行中のバスの窓から急いでシャッターを切ったもの。 (上段:1997年8月,下段左:2007年8月,下段右:2014年8月撮影)

バウマン通り (カザン)

| 市内随一の繁華街なのかどうかは知らないが、現地ガイドが案内してくれた賑やかな通り。 (2019年3月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る | |

|  |  |

|  |  |

街角 (カザン)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

市内の様子。 (1段目左:1997年8月,1段目中右及び2段目左中:2007年8月,2段目右及び3段目:2014年8月,4段〜7段目:2019年3月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

内閣 (カザン)

前頁の写真群の中にもあるが、タタールスタン共和国の内閣の建物。 (2019年3月撮影)

レーニン像 (カザン)

|  |

その内閣のビルの前に立つレーニン像。 (2019年3月撮影) |

タタールスタン農業省ビル (カザン)

カザンの観光案内を見ると、よく名所として紹介されているビル。夜、ライトアップされているのが綺麗。クレムリンのすぐ近くにある。 (2019年3月撮影) |  |

オペラ・バレエ劇場 (カザン)

タタールスタン国立バレエ・オペラ劇場。 (2019年3月撮影)

コンサートホール (カザン)

タタールスタン国立コンサートホール。 (2019年3月撮影)

タタールスタン国立博物館 (カザン)

| クレムリンの入り口に向かい合って建つ博物館。私は入場したことがない。 (2019年3月撮影) |

カザン・アリーナ

市内にある大きな競技場。2018年のワールドカップの試合もここで行われた。正面は巨大なデジタルスクリーンになっていて、催し物の無い時でも、いろいろな宣伝が映し出されている。 (2019年3月撮影)

結婚宮殿 (カザン)

|  |  |

頭に大きなお椀を載せたような珍しい形の建物。Google Earthで見ると「結婚宮殿」らしい名前で見つかるが、現地で見た看板には「家族センター」とあった。結婚した時に登録したりする施設なのだろうか? 周囲に置かれた彫像もちょっと珍しい形をしている。タタールの民に伝わる神話か何か登場するものか? (2019年3月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

民族文化を伝える商業施設 (カザン)

|  |  |

|  |

2019年に街を訪ねた時案内された施設。タタールスタンの民族文化を伝えるもので、おそらく民間が運営しているのではないか? 下段中央の写真は、タタールスタンに伝わる伝統的なパンの大きな模型(看板)。 (2019年3月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

チーストポリ

|  |

チストポリは、カザンを首都とするタタールスタン共和国の中の地方都市だが、この町はヴォルガ河沿いにではなく、ヴォルガ支流のカマ川のほとりに位置している。写真は、カマ河から見たチストポリの町と船着き場から町への入口。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

街角 (チーストポリ)

|  |

|  |

チーストポリの街角の風景。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

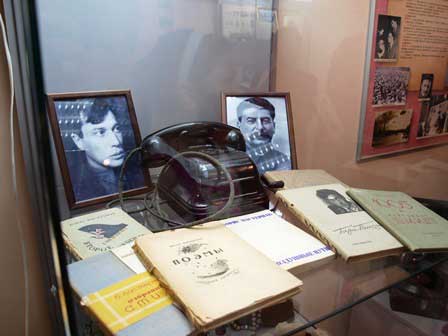

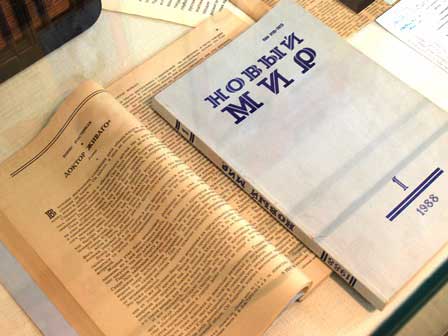

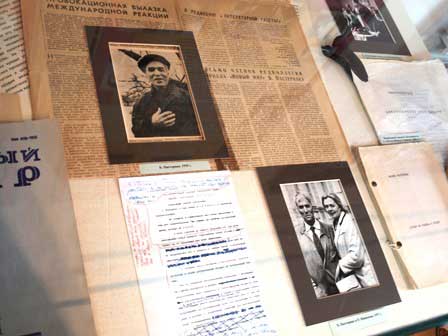

パステルナーク博物館 (チーストポリ)

|  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

ナチス・ドイツがソ連に侵攻した後の時期、詩人アルセーニー・タルコフスキーなど多くの文人がここチーストポリに疎開していたという。長編小説『ドクトル・ジバゴ』で日本でもよく知られているボリズ・パステルナークも、さきの大戦中の一時期、ここチーストポリに疎開していたそうで、彼を記念する博物館が市内にある。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ニジネカムスク

|  |

ニジネカムスクは、カマ川をチーストポリよりさらに遡ったところにある、やはりタタールスタン共和国の町。写真は、そのカマ河の港。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

街角 (ニジネカムスク)

|  |

|  |

市内の様子。右下の写真は、窓飾りが綺麗なので撮った。レースのように繊細に細工された窓飾りはロシア各地で見ることができるが、こんなふうにカラフルなものは、かつてはあまり見なかった。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

河畔のプロムナード (ニジネカムスク)

|  |

カマ川の畔に沿っての散歩道。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

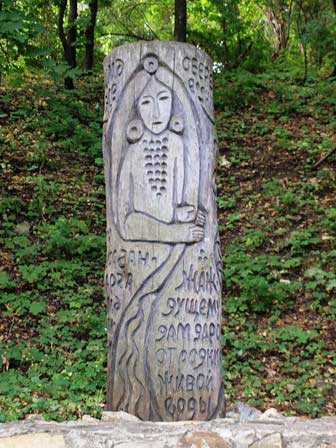

聖なる泉 (ニジネカムスク)

|  |  |

|  |

カマ川のすぐ近くにある「聖なる泉(スヴャトイ・クリューチ)」。どんな由来や御利益があるのかは知らない。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

教会 (ニジネカムスク)

|  |  |

やはり河港から近い所にある正教の教会。建物の脇の花壇に、日本の紫陽花に似た花が咲き誇っていた。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

モスク (ニジネカムスク)

|  |

上の教会のすぐ近くにあるイスラム教の寺院。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

戦没者慰霊碑 (ニジネカムスク)

|  |

さきの大戦の戦没者慰霊碑。教会・寺院のすぐそばにある。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

エラブガ

|  |

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

悪魔の塔 (エラブガ)

|  |  |

そのカマ河に面した崖の上に古い時代の遺跡が残っている一画があり、そこに、いつの時代のものか知らないが、「悪魔の塔」と呼ばれる建造物があった。形に特徴があり、市街から遠望してもよく目立つ。右の写真は、カマ川を行く船から撮ったもの。 (左及び中:2007年8月,右:2014年8月撮影)

悪魔の塔からの俯瞰 (エラブガ)

|  |  |

|  |  |

「悪魔の塔」が建つ小高い丘からの眺め。上段の写真は町の中心域方向を撮ったもの。下段はカマ河とその支流。 (上段中及び下段右:2007年8月,それ以外:2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

街角 (エラブガ)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

市の中でも比較的繁華なあたりの風景。 (最上段:2007年8月,2〜4段目:2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

スパスキー寺院 (エラブガ)

市内にいくつもある教会のうちの一つ。 (2007年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

汗の像 (エラブガ)

| かつてこの地を支配したブルガル汗の像。 (左:2014年8月,右:2007年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  |  |

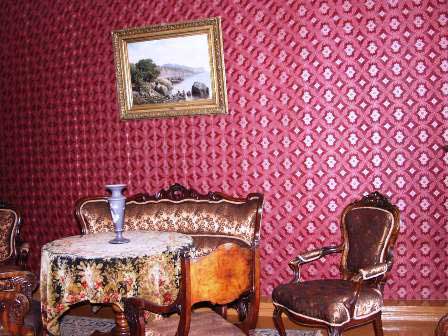

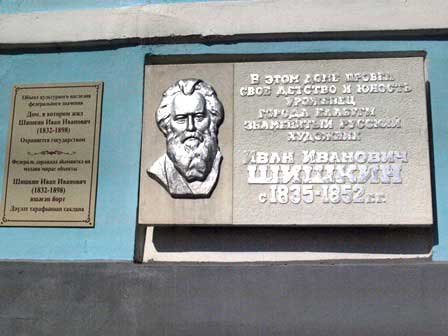

シーシキンの家 (エラブガ)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

私はロシア絵画の中でもI.I.シーシキンの描く森の風景が大好きで、トレチャコフ美術館でもロシア美術館でも彼の絵の前に来るとしばらく立ち止まって見入ってしまう。そのシーシキンが生まれたのがこのエラブガの町。「シーシキンの家」博物館になっているこの建物は、画家が子ども時代や青年期を過ごした家。 (上段左及び中段中:2007年8月,その他:2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ツヴェターエワ (エラブガ)

|  |  |

|  |  |  |

女流詩人マリーナ・ツヴェターエワは、1941年、疎開先のここエラブガで自死した。上段の写真は、彼女が住んでいたという家。下段左は、その銘板。下段の内側2枚は、その家からいくらも離れていない場所に建てられたモニュメント。下段右の写真は、市内の墓地にある彼女の墓碑。同じこの墓地には抑留されて亡くなった旧日本兵の墓もあると聞いた。 (上段中・右及び下段右から2枚目:2014年8月,その他:2007年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ドゥーロワ (エラブガ)

|  | |

|  |  |

ナデージュダ・A・ドゥーロワはロシア軍で最初の女性将校。対ナポレオン戦争に参加。下段の写真は、彼女を記念する博物館の外観と内部。上段左は、その敷地内にあった祈念碑。同じく右は、市内で見かけた祈念碑。 (上段:2007年8月,下段:2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ベフテレフ (エラブガ)

|  |

|  |

医学者V.M.ベフテレフの像と博物館。同じ建物の中に、当時の農家の内部を再現した部屋がある。下段の2枚の写真は、それを撮ったもの。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ニジニャヤ・カマ国立公園

|  |  |

エラブガのすぐ近く、カマ川に沿った広大な森林地帯が国立公園になっている。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ナベレジヌィエ・チェルヌィ

|  |  |

|  |  |

|  |  |

カマ川の左岸にあるタタールスタン共和国第二の都市。写真は、いずれもカマ川を遡上する船から撮ったものだが、船客の一人が右舷に見えてくるのは大きな工業都市だと私に教えてくれた。上段左の写真は、すぐそばにある閘門。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

カマ川とその岸辺

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

カマ川は、ヴォルガの支流であるとは言え、紛れもない大河。しかも、ヨーロッパ部の河川なので、豊かな山野だけでなく、集落や都市もよく見かける。時々橋をくぐったり、頻繁に岸に教会を認めたりするのも、シベリアの河川とは異なる。

川舟の旅の良いところは、海と違って、荒波にさらされることが殆ど無いということだが、霧は発生することがある。4段目右の写真は、霧が発生し始めているところ。これよりはるかに深い霧の中を船が進む時の写真も撮ったが、ただ画面全体が灰色なだけなので、ここに載せるのは止めた。しかし、濃い霧が発生するとどうしても船足を落とさなければならず、この時も終着港へ予定通り着くのかハラハラさせられたものだ。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

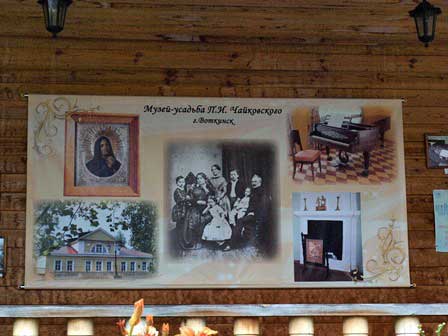

チャイコフスキー

|  |  |

カマ川の畔に「チャイコフスキー」という町がある。作曲家P.I.チャイコフスキーの生家があるヴォトキンスクへはここから道が通じている。チャイコフスキーの町そのものには、閘門があるほか、船舶の修理などを行う造船使節もあり、カマ川水運の要衝であることがわかる。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ヴォトキンスク

|  |  |

|  |  |

|  |  |

ヴォトキンスクの町に、ヴォトカ川が堰き止められた形のヴォトキンスク池というかなり広い池があって、その畔にチャイコフスキーの生家はある。彼の家から道路を隔てた向かい側には、池を背にして彼の銅像がある。

二段目中央の写真は、博物館(生家)を訪れた観光客に対して館側がガイダンスをしているところ。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ボルガル

|  |

ヴォルガ河とカマ河の合流点より少しだけ南下した位置にある寒村。村の中に古い遺跡が点在している。写真は、船着き場のあたり。 (左:2007年8月,右:2019年3月撮影)

ボルガルへの道

| 2007年には船でこの村に立ち寄ったが、2019年にはカザンからバスでやって来た。そのカザンからボルガルに向かう途中の道。モスクワから遠く離れた土地でも、道路がすっかり近代化されているのがわかる。 (2019年3月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

寺院跡 (ボルガル)

|  |  |

|  | その船着き場からすぐのところに奇妙な寺院跡があった。おそらく時代が違うのだろうけれど、キリスト教の教会跡とイスラム教のモスク跡が同じ敷地にある。上段右の写真は遠景。 (この段まで:2007年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

| 上には「奇妙な寺院跡」などと書いたが、国立歴史的建築物博物館として保護区になっているらしい。 (この段以下:2019年3月撮影) |  |  |

|  |  |

ミナレットと教会 (ボルガル)

|  |

13世紀には建てられていたという「ボリショイ・ミナレット」と呼ばれるイスラム教の塔と、それに隣り合って建つロシア正教の教会。前頁の写真にある通り、保護区内にある。 (2019年3月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

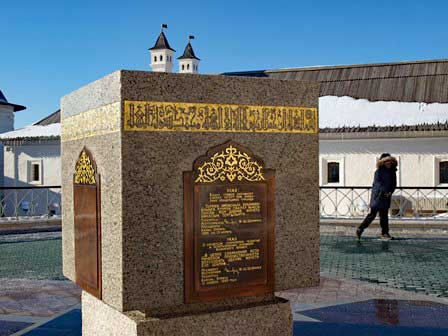

イスラム教受容記念建造物 (ボルガル)

|  |

この地にあったヴォルガ・ブルガール王国が922年に公式にイスラム教を受容したのを記念して2011年に建てられた建物。922年と言えば、ロシアの前身キエフ・ルーシがキリスト教を受容したのよりももっと前のことだ。 (2019年3月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

白いモスク (ボルガル)

| このあたりでひときわ目立つ真っ白なモスク。2007年に訪れた時にはまったく気づかなかったから、近年になって建てられたものではないだろうか。実際に宗教活動に使われている様子だった。 (2019年3月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  |  |

|  |  |

霊廟 (ボルガル)

|  |

村内の別々の場所で見かけた古い霊廟跡。右のには小さなミナレットもそばに建てられていた。 (2007年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ベーラヤ・パラータ (ボルガル)

|  |

| この遺跡が何なのかはまったくわからなかいが、銘板には「ベーラヤ・パラータ」という14世紀の遺跡だとあった。ボルガルの地名は原初年代記にも登場すると言われて、この遺跡も歴史的な価値のある大切なものなのかもしれない。 (2007年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

村の通り (ボルガル)

|  |

かつての賑わいがどうであったのかは知らないが、現在の村の様子はこんな感じ。 (2007年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る水車小屋 (ボルガル)

| そのあたりで見かけた水車小屋。付近に水路も見られないから、どこからか移築されたもので、稼働はしていないのであろう。 (2019年3月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

河港 (ウリヤノフスク)

| かつては「シンビルスク」と呼ばれた町ウリヤノフスクの河港ターミナル。 (2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

ヴォルガ河から見たウリヤノフスク

|  |

写真を見てわかるように、ヴォルガの右岸に面している地域は少し小高いところにある。 (2014年8月撮影)

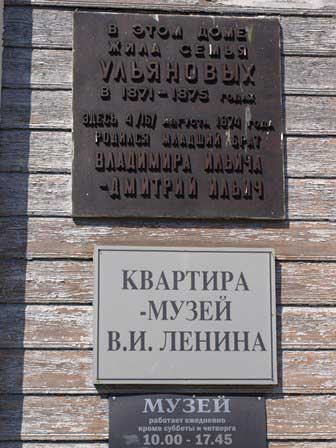

前のページへ 次のページへ 目次へ戻るレーニン記念博物館 (ウリヤノフスク)

|  |

この町は、レーニンが生まれた所として知られ、「ウリヤノフスク」という市名もレーニンに由来する。

この博物館の敷地には、レーニンと家族が住んだという住宅が複数移築されいる。彼の生家については、諸説あるらしいが、現地の表示ではすぐ下の写真の家屋が生家だとされていた。 (2014年8月撮影)

|  | |

|  |  |

|  |  |

下の写真の家屋は、彼が1歳から5歳ぐらいまでの間家族が住んでいたという家。銘板には、弟ドミトリーがここで生まれたと書かれている。傍らに立つ母子像は、もしかして幼時のレーニンとお母さん?

|  |  |

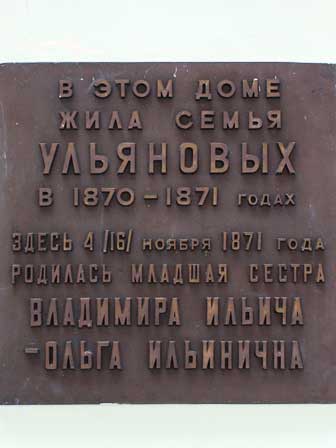

下の写真は、生まれた年から翌年まで住んだ家。ネット上には、これが生家だと言っているサイトもあるが、現地の表示ではそうは言わず、妹オリガがこの家で生まれたとある。

|  |  |

レーニンの家 (ウリヤノフスク)

|  | |

|  | |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

前頁の博物館から少し離れた場所に、レーニンが、今の日本で言うと小学生〜高校生の時代を過ごしたという家が保存・展示されている。4段目中央の写真は、父イリヤの書斎の机。同じく4段目右の写真は、兄アレクサンドルの書斎の机。この兄は、「人民の意志」派に加わって帝政に抗い刑死したが、そのことがレーニンには強い影響を与えたという。5段目の写真は、彼の書斎と当時のポートレート。 (2014年8月撮影)

シンビルスク古典中高等学校

|  |  |

レーニンが9歳の時に進学したという男子校。極めて優秀な成績だったと言われる。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻るゴンチャロフ (ウリヤノフスク)

|  |  |

フリゲート艦パルラダ号で日本に来航したこともある作家I.A.ゴンチャロフはシンビルスク県出身。左の写真は、市内で見かけた彼の銅像。中央の写真の右側の赤い建物はゴンチャロフ博物館。右の写真は、ゴンチャロフ名称ドラマ劇場。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻るカラムジン像 (ウリヤノフスク)

|  |

18世紀生まれの作家・歴史家N.M.カラムジンもシンビルスク県出身。市内にあった彼の像。 (2014年8月撮影)

プーシキン像 (ウリヤノフスク)

| 市内で見かけたプーシキン像。彼とこの町の間にどういう所縁があるのかは知らない。 (2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

街角の風景 (ウリヤノフスク)

|  |  |

|  |  |

消防博物館 (ウリヤノフスク)

| 火の見櫓があるから、はじめ私は消防署かと思った。 (2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

町中に置かれた銅像 (ウリヤノフスク)

|  |  |

町のあちこちにこんな銅像が立っていた。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻るトリヤッチ

|  |  |

ヴォルガ河畔サマーラ州にある地方都市。私はこの町を歩いたことはなく、これらの写真はいずれもヴォルガを航行する船上から望遠レンズで撮ったもの。「トリヤッチ」とはロシア語らしくない市名だが、じつはイタリア共産党書記長の名前を取ったもの。でも、ヴォルガ河畔の町には「マルクス」も「エンゲルス」もあるから、格別奇異なことではない。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻るサマーラ河港

|  |  |

ソ連時代「クイビシェフ」と呼ばれたヴォルガ中流の工業都市。第二次大戦中、政府機関や外交団、それに工場群がこちらへ疎開してきたことでも知られている。重工業ばかりでなく食品工業もさかんで、サマーラ産のチョコレート菓子などはモスクワあたりへ出て行く人達にとって手ごろなお土産らしい。桟橋の脇にホテルがあり、左の写真はそのホテルから船着き場を撮ったもの。中央の写真は接岸しようとしている船からそのホテルを撮ったもの。 (左:1997年8月,中・右:2014年8月撮影)

変貌するサマーラ

|  |  |

2014年に再訪した時、船が町に近づくにつれ真っ先に気づいたのは、17年前とは町の様相が一変していたことだ。高層建築物が立ち並び、すっかり「近代化」されていて、驚いた。 (2014年8月撮影)

聖人像 (サマーラ)

|  |

河港で上陸するとすぐ目に入る二人の聖人像。どういう謂われのある人なのかは知らない。 (2014年8月撮影)

プーシキン像 (サマーラ)

なぜこの町にプーシキン像があるのかは不明。しかし、レーニン像ほどではないにしても、ロシアの町々にはよく彼の像があり、仮にあまり関係が無いにしても、驚くにはあたらない。それくらい、プーシキンはロシアの人々から愛されているということだ。 (2014年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

クイビシェフ像 (サマーラ)

ソ連時代この町の名前になっていた革命家クイビシェフの像。おそらく市役所か州政府と思われる建物の前の大きな広場の中心に立っている。 (2014年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

河岸公園 (サマーラ)

|  |

|  |

ヴォルガの川岸に沿って続く公園。プロムナードとしてばかりでなく、市民の水浴場としても賑わっていた。一角では、砂の彫刻展も。右上の写真は、1889年に(レーニンの)ウリヤーノフ一家がこの町に来着したという記念碑。 (2014年8月撮影)

ドラマ劇場 (サマーラ)

| |

|  |

河港のすぐ近くにあるドラマ劇場。その脇の広場にはおそらく十月革命後の内戦での赤軍の戦いを讃えるためと思われる記念碑がある。 (上段:1997年8月,下段:2014年8月撮影)

フィルハーモニー (サマーラ)

フィルハーモニーの建物。この写真ではわかりにくいが、音楽的な装飾があちこちにあって、説明を受けなくても何か音楽に関係のある建物だとわかる。 (2014年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

鐘楼 (サマーラ)

|  |

船上から望遠で撮ったものと、すぐ近くで撮ったもの。 (2014年8月撮影)

カトリック教会 (サマーラ)

河港近くで見つけたカトリック教会。 (2014年8月撮影)

前のページへ

次のページへ

目次へ戻る

街角 (サマーラ)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

市内を散歩中に撮った写真。一段目中央は再建中の教会。同じく右は十何世紀かの砦の壁の一部だそうだ。二段目の写真はどれもずいぶん以前のもののように見えるかもしれないが、右のは2014年夏に撮ったもの。一段目左端の写真のような風景もある一方で、三段目の写真のような風景もあり、新旧共存していることがわかる。 (1段目中・右及び2段目左・中:1997年8月,それ以外:2014年8月撮影)

栄光の広場 (サマーラ)

|  |

大祖国戦争で亡くなった将兵を追悼する。 (2014年8月撮影)

小公園 (サマーラ)

|  |

|  |

市内にはこんな公園があちこちにある。下段は、2018年のサッカー・ワールドカップの機運を盛り上げようというデコレーション。ここサマーラも開催都市の一つ。しかし、2020年の東京オリンピックと同じで、、市民の心の中で盛り上がっているのかどうは、私は知らない。 (2014年8月撮影)

ストルコフスキー庭園 (サマーラ)

|  |  |

|  |  |

ヴォルガの川岸から少し上がったところにある広い庭園。下段左の男の子と女の子が一つの傘に入っている像が可愛くて、私は幾度もシャッターを切った。 (2014年8月撮影)

スターリンの防空壕 (サマーラ)

|  |  |

1941年、独ソ戦が始まってソ連軍の連戦連敗が続いていた時期、スターリンの本営のモスクワからの疎開が真剣に考えられた。ここは、そのために準備された施設で、「防空壕」というにはあまりにも立派すぎる施設が、この建物の地下、それもはるか何階も下にあるという。実際には、スターリンがここへ来るということははなかった。右の写真は、そのことを説明する現地ガイド。 (2014年8月撮影)

閘門

私たち日本人ががロシアの河川を旅していていちばん珍しいと思うものは上流から下流までの随所にある閘門だ。「ウグリチ」のページにも書いたように、ダムの下とダムの上の貯水池の間で船を上下させる大がかりな装置だと思ってもらうといい。写真はヴォルガ本流ではなく支流のカマ川にあるチャイコフスキー水門。手前が上流で、船はこれからヴォルガに向かう下流に進もうとするところ。

これは滑るように水門に進んで行く船の船首側からの写真。前方のゲートで水が止められているが、その向こうは数mないし十数m下に水面がある。現在船が進んでいる場所の水位は言うまでもなくダムの上の人造湖の水面と同じ。

船が止まると、後方のゲートが閉まって、人造湖とこの狭い水路を切り離す。その時に船尾側で撮った写真。水面を横切っている赤いものが仕切り板の一部。

前方・後方とも閉じられたら、その中の水を抜くことによって水位が下がる。つまり船も下がっていくことになる。下流から上流に上がる時は当然そこへ注水して水位を上げるわけだ。右の写真は、下りの船の船尾側で撮ったもの。日本人技師の手にかかればおそらく「水も漏らさぬ」という設計をするだろうが、ここでは滝のように水が漏れていて、ああやっぱりロシアへ来ているんだと実感したものだ。 (1995年8月撮影)

川岸の風景

船旅のいいのはあわただしく移動する必要のないこと。なにしろ連泊している「ホテル」が移動してくれるわけだから。途中で立ち寄るいろいろな町を見比べるのももちろん興味深いが、船の甲板で何もせずにボーッとしているのも最高の贅沢。何の変哲もない岸辺の風景が太陽の向きによって微妙に表情を変えていくのを見ているのだけでも飽きない。 (1995年8月撮影)

川岸の風景

|  |

ヴォルガの日没とその夕陽を受けて黄金色に輝く船。 (1997年8月撮影)