2001年2月中国貴州省の旅

2月11日(土)

榕江(ロンジャン)

この日のモーニングコールは、7時

朝食は、7時45分からだった。

次の宿泊地凱里を目指しながら、途中の村で

昼食をとり、ミャオ族の村、大塘村を見学するというのが

この日のコースである。

宿泊したホテルの玄関

この日、私にとって一番ショックなことは、デジカメが

やはり動かないとわかったことだ。持って行った説明書を

読むと、カメラのスクリーンに出ている表示は、

「自分で修復可能なトラブル」となっているのだけれど。

添乗員さんも預かって、見てくれたが

結局、どうもヘソを曲げたままのようだ。

多分凱里に行けば、フィルムは、買えるのでは、

ということだったけれど、いずれにせよ、これから、とても気をつけて

フィルムを使って行かなければ、ならなくなってしまった。

そのフィルムも、これまで、デジカメと平行してノンビリ

消費してきていた。ショック。

この旅で、初めて手を触れた借り物のカメラにだけ

これから頼らなくてはならなくなるのだ。

心細い。

一方、バスの座席の件は、、、というと、

朝から皆の物議をかもしだしていた。

添乗員さんが、昨夜、きっと、睡眠時間を減らして作成したに

違いない表が、ホテルのロビーに張り出されていた。

私などは、たった14人の団体に座席割りが

あるということでさえ、驚いていた位だ。

他の人が、その座席割りを守っているかなど全く気にしていなかった。

そもそも好きなところに座って構わないと思っていた。

だからまして、

昨夜のような意見は、驚きでしかなかった。

ロビーの掲示を見れば、昨日まで、A とBの班で前後を

交互に替わっていたものが、二人ずつのペアーで、細かく

席割りされて毎日ずれて座るようになっていた。

「うわー、これ、昨日あれから考えたんですかぁ!?」と、

私は、添乗員のYさんに思わず言った。Yさんは、

苦笑いをする。

そこへ、皆が次々と部屋から、ロビーに集合してきた。

そうしては、新しい座席表を見て、あきれる。

一番年長、88歳のSさんは、

「ややこしいでんなぁー、よう覚えきれませんわ。こんなん初めてや。」

至って穏やかな人柄の神戸からの女性Nさんも

声をひそめて言う。「ええーっ、こんなんするのぉ? ややこしぃわぁ。」

普通は、穏やかな関西のくまさんも、この時ばかりは、目をむいて憤慨する。

「何言うてまんねん。ややこしい、わけのわからんこと、やってられ

しまへんがな。止めまひょな。」そう言われても、添乗員さんは、

困るのだ。昨日の女性の語気は、異常にきつくて、

有無を言わせないものがあった。

又、誰かが言う。

「なんですねん!? わて、長いこと、旅行してますけどな、

こんなん、見たことも聞いたこともおまへん。」

次に来た人も、

「どうして、こなややこしいことしまんねん? わてみたいな

年寄りには、よう覚えきれませんがな・・・」

と、聞く。その頃には、後から、

言い出しっぺの本人がきていた。

私などバスに向かいつつ、ハラハラしていたのだけれど、

そこは、さすがに「関西の人」だった。

そばにいたくまさんは、敢えて、聞えるように答える。

「そら、あんた、誰か、ややこしいこと言い出したん、

違いまっかぁ。叶いませんわ。」

と、それを聞いたご本人は、眉をピクピクさせんばかりになり、

(顔を見ていたわけではなかったけれど )

憮然として、バスに乗り込んだ。

この結末は、バスの中でついた。

バスの中で、結局、ご本人が、爆発したからだ。

名指しでルールを守っていなかったという人を非難し出した。

でも、非難された方だっていきなり名指しで責められれば言い分がある。

それにそれを言えば何もその人だけが、席をずれて

いたわけではなかったのだ。

バスの中は、たちまち険悪になった。

皆が、結局、なだめて、一つの結論に至った。

今日だけは、このルールで行く。

でも、明日から元のやり方に戻して、その代わり「決まりは守る」

というものだった。添乗員さんが、「そういう結論にしますから。

よろしくお願いします。」と確認する。

ふうーっ。ABの席割りでさえ、いらないと思ったのに、

こういうことも、あるからだったのだと、私は、妙に感心する。

一方、私は、この関西風のことの成り行きに

驚くやら感心するやらだった。

言いたいことをおもいきりぶつけ合うこういう展開は、

我生活圏では、まず見られないものだったからだ。

そして、、、この反対の場合を考えると、

ジトッと我慢してずっとわだかまりを持っている

よりは、ずっといいのかもしれないなぁと考えていた。

でも、言い出しっぺの本人の彼女は、

最後まで納得していなかったらしいが。

かくして、新しい座席割りにより、この日、私は、

Eさんと、ベアの席になった。あの腕を痛めてしまった男性だ。

窓側を勧める私にEさんは、いつもの小さい声で言う。

「わしは、ええから、あんた、ずうっと窓の方に

いたらええよ。一杯写真撮りたいやろ。」

やさしいEさんの心遣いである。「いえ、とんでもない。」と、言うと

「ほら、わし、こんなんやから、写真もよう撮らん。」と、

ちょっと体を傾けて、かばっている右腕をみせる。

結局、私は、この日一日、左側の座席の窓の方を

ずっと、使わせていただいてしまった。

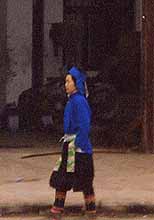

あ、民族衣装の人。何族の人だろう。

ちなみに上の写真の「汽車」とは、バスのことだそうだ。

こういう衣装の人を見かけると嬉しくて、興奮してしまう私だった。

ミャオ族の話

ガイドのマンさんは、ミャオ族の出身だ。

今日からいよいよミャオ族の地域になる。

私は、張り切ってメモを手に説明を聞いていた。

ミャオ族について、歴史書によれば、約3000年前に揚子江付近に

あった国としてすでに「三苗」の記述があるという。

でも、学術的な論証は、まだなされていないらしい。

いずれにせよ、ミャオ(苗)族の歴史が深いのは、確かのようである。

そして、4000年になるとも言われるそのミャオ族の歴史は、

漢民族からの圧迫と、それに対する反抗の歴史でもあった。

雑誌「アジア遊学」No.9(1999)には、

「19世紀中葉において、固有な社会組織が清朝の支配秩序に

統合されるのをいさぎよしとしない貴州省南部のミャオ族は、

18年間にも及ぶ反乱を起こした。」とある。

私は、原典の本を読んでいないからそれ以上の

ことは、わからないのだけれど、その後、この旅で聞いた

マンさんの説明と合わせると、太平天国の乱で

洪秀全が、蜂起したと同じ頃に、

張秀眉という人物がミャオ族のリーダーとして、

雷公山にたてこもったというその蜂起のことを指しているらしい。

又、マンさんによると、その後もミャオ族は、

屈することなく、30年に一回の小反抗、60年に一回の

大反乱を繰り返してきたのだという。

漢族が現在の貴州省に入って来たのが、

明の時代だそうだから、それ以前は、

少数民族の土地と言ってもよかったのだろう。

でもそれが、上記のような長年にわたる圧迫と、反抗・反乱の

歴史を繰り替えしつつ、南へ南へと逃れていくことになったのだ。

しかも、その過程では、少数民族同志の場所の取り合いも

あったらしい。少数民族の中でも小さい集団は、更に山岳地帯の

奥地へと地を求めることになった。一部は、ベトナム、ラオス、タイへと

移動して行った。

貴州省には、、

「天に3日の晴れなし、地に3里の平地なし」という

言葉があるのだそうだ。(確かに天について言えば、

旅行中も快晴の日は、多分ほとんどなかった)

私達は、こういう説明を「峠越え」をしながら聞いた。

1000m以上もある山々にも美しいひだを作っている

あの棚田は、その厳しい歴史の足跡なのだなぁと、改めて思う。

「モンスーン・アジアの村を行く」という本がある。

その本で私がまだ行った事がないアジアの国々の

あちこちにある棚田のことが書かれていた。

旅先を中国に決める前、

アジアの中でも、どこに行こうかと、考えている時に買って

読んだ本なのだけれど、それが、今回の旅にもあてはまった。

棚田の一段ずつが畑をする人の苦労の賜物。

上に行くほど狭くなる幅は、見る目には、それこそ美しさそのもの

なのだけれど、それは、急な勾配を意味している。

農作業には、いかに厳しい場所かということだ。そんなことを

予めその本から教えてもらっていた。

ちなみにそういう歴史の話しをしている時、

おかあはんと、いつも見事なノリとツッコミをみせて

くれているあのくまさん(乗客のくまさんの方です)は、

目覚めていて、真面目に質問をする。

そして、その質問は、実に具体的である。

例えば、ミャオ族の反抗の歴史については、こうである。

「ふーん、それでマンはん、ミャオ族は、勝ったことは、

おますのかいな?」

マンさんは、残念そうに首を横に振る。「一回もでっか?!」

一回も、なのだそうだ。「あー、そりゃあかんなぁー。」くまさんは、

言う。「ミャオ族は、文字を持たん言うやないでっか。

それも、あかんかったでんなぁ・・・。」マンさんも頷く。

ミャオ族は、過去の歴史の中で、何回か、文字を持とうと

試みてきているらしい。でも、文字を持たせまいという意図が、

漢民族の側には、あるから、それは、ことごとく、

潰されてきてしまったらしい。

マンさんは、言う。ミャオ族は、

「第二のユダヤ民族」とも言われている、と。

すると、くまさんが、いう。

「ほな、独立したらどうでっか。」

でもマンさんは、首をふる。「いや、それは、、、もうないでしょう。」

「そうでんなぁ、文字を持てんかったというのが、痛いとこでんなぁ。」

くまさんも以外にあっさり元の答えに戻って納得する。そして、つぶやく。

「文字を持たんモンは、ダメですねん。、歴史的にみてなぁ・・。」と。

「でも、マンはん、あんた、とにかく頑張らなあかんでぇ。あんたは、

ミャオ族のエリートや。」

中国政府は、現在、少数民族の子供達も含めて

義務教育の徹底に取り組んでいるが、

親の方が、その必要がないと、拒んでしまうケースも

多いのだそうだ。特に少数民族の人達は、奥地に住んでいる

ということもあり、義務教育の浸透は、随分と遅れているらしい。

その中で、大学まで出ているマンさんは、珍しいケースなのだ。

具体的な質問を飛ばすくまさんとのやり取りの中で、

マンさん、自身が言っていたことだ。

そうこうしているうちにバスは、又険しい山道に入っていた。

確か、標高1600メートル位の峠を越えたと聞いた。

↑それぞれの写真をクリツクしてみて下さい。

ミャオ族に伝わる伝説によれば、

楓の木から生えた虫が、蝶になり、その蝶が産んだ卵の

一つが人間になったのだという。

そのためミャオ族の人々は、楓と蝶を取り分け

大切にしており、衣服の模様としても

一番目立つ所に刺繍をしているのだそうだ。