2001年2月中国貴州省の旅

2月11日(土) -2-

大塘村(だいそうそん)

スペアタイヤを落とす

霧の峠を越えて、一休みしたところで、

運転手さんが、バスの後部に取り付けてあった

スペアタイヤを落としてしまったことに気づく。

例え、タイヤひとつでも、大変な損害なんじゃないか。など、皆で話す。

「しかし・・・今日に限って、荷物運搬車は、

前でしたんかいな。後にいたら拾ろうてもらえたのになぁ。」

「でも、すぐ後やったら、危ないゆうこともあったんと違いますか。」

なるほど。

でも「こんなんは、誰の責任になるんやろか。」

「どっちにしても、えらいこってっせぇ。」などなど。

「少しずつカンパでもしまひょか。」という声まで

あがる。結局、そういうことには、ならなかったけれど、

それなり、大きな損失だったのは、確かだ。

運転手さんも、

やはり、簡単には、諦め切れないのだろう。

こちらの車が止まっている間に通り過ぎようとする

車を止めて、タイヤのことを聞いてみたらしい。

もちろん、朗報はなかった。

「まあ、とにかく、スペアタイヤがない、ゆうことは、

パンクは、もうあかん、いうことや。」

「運転手はん、頼みまっせ。」再びバスは、出発した。

ミャオ族の村

とうとうミャオ族の村に着く。

私は、わくわくする思いを一人、心の中で高めつつ、

皆のあとに続いて、村に入って行った。

歓迎もないかわりに、しごく普通に村に入れるのも又

いいなと、思ったりしながら、静かな村の中を散策する。

ただ、あまりにそっと静かに入り込んだ感があるので、

ここでは、肝心のあのミャオ族の衣装は、見られるのだろうか

と、内心、心配もしていた。

そして、見ることが出来るとして、ここの衣装は?

バスの中で、ミャオ族のガイド、マンさんの説明では、

この辺りのミャオ族は、「ミニスカート」だとのことだ。

「何、ミニスカートて、、、、?」と、すばやく、

「おじさん」らしい反応をしたのは、例のギョロ目のくまさんだ。

ズボンの上にミニスカートをはいているのだと、

返されて、「なんや、そうかいな。」と、乗り出した身を

バスのシートに沈める。皆ひとしきり大笑いする。

他の民族でも住んでいる場所毎に衣装や飾りが

違うのだけれど、

ミャオ族の刺繍や、衣装の種類は、華やかさを持ちつつ

本当に豊富で、バラエティーに富んでいる。

手元にある写真集は、ずっと、飽かず眺めてきていたし、

旅行に際しても、何冊かの本を読んだ。

帰ってからも読んでいる。その結果、いろいろな人が、

時間をかけて、ミャオ族の村に足を運び、

写真を撮ったり、調査したりしているのが、十分わかったのだけれど、

同じ村を訪れている場合は、本当に少ない。

すると、「ミャオ族の衣装」として載っていてもその写真の

衣装は、皆違っているのだ。

この村の衣装は、どんなのだろう。楽しみ、楽しみ。

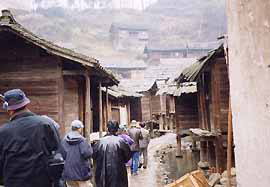

村の雰囲気は、まず下の写真で。

写真をクリックしてみてください。

仕事中の女性をガイドさんが、呼びとめて、

何か話す。晴れ着の衣装を着るのを頼んだのだそうだ。

彼女の「髪型」とその時身につけていた「エプロン」をアップに。

クリックしてみて下さい。

仕事の時にもこんなに明るい色合いを身につけているという

のを見るだけで、期待している私としては、とても嬉しくなった。

もの珍しそうにやって来た子供達。

のんびりと、表情が子供らしくて・・・。素直にかわいい。

↑クリック

ちょっと、ボケてしまうけれど、無理して、帽子もアップに。

帽子は、ここをクリック

機織り風景も家の中に入って見せてもらった。

この時、織っていたのは木綿ということなので、普段着のようだった。

確か、バスの中でのガイドさんの説明では、

「一軒ひと月あたり布一反のみ、村がまとめて

外へ売る?」と聞いたように思うけれど、

今となれば、その具体的な意味も含めてちょっと自信がない。

↑服とピアスをアップにしてみました。

ここをクリック

お隣の部屋を失礼して、覗くと、テレビがあった。

この辺りの住宅の屋根には、衛星放送の電波をキャッチする

パラポラアンテナがついている。普通の電波が

届かないためとのことだ。

バルコニーのようなスペースで、

すれ違った女性の髪型を撮らせてもらう。

見事に結い上げられた髷。

マンさんの説明によると、ミャオ族の人々の髪型は、

宋の時代のものとのことだ。

↑クリック

「おかあさん」の作品 1

↑クリック

うーん、気づかなかった。こんなにいい空間があったなんて。

干してあるとうきびが、何とも効果的。

写真の左奥にあるへこみは、ベンチだ。

外から見た様子がちょうど下の写真にある。

ベンチの外への張りだし加減が、建物の外観のいいアクセントに

なつている感じだ。

これは、昔からの建物の様式なのだろうか。

トン族の橋の中のベンチにも似て、

何だか優しい合理性という気がした。

村の何でもない道にも、ふと目を向けたどの一角にも

シャツターを切りたくなる「たたずまい」がある。

フイルムの心配さえなければなぁと、悔しい思いしきりだった。

木が感じさせてくれる暖かさは、もちろんなのだけれど、

どう説明するとよいのだろう、あの雰囲気は。

簡単に「どこか懐かしい・・・」などと言う表現では、済ませたくない。

でも、他に言葉が見つからない。

「おかあさんの写真 2」

↑クリック

何んて、心憎いショットだろう。さすが、おかあさん。

「いつの間に?」 という一枚だ。

さっきの場所に戻ると、新しい見物人の女性達

そこへ

さっきガイドさんがお願いした女性が

もう一人の女性と一緒に着替えをして来てくれる。

さあ、スタンバイOK

↑クリック

慣れないカメラのため、使い方が今ひとつ。

接写しようとすると、シャッターが下りない。もぉー、ンったく。

かくて、ほとんどが

普通の写真からスキャンしたものですが

衣装の細部以下の通りです。

後姿全体へ

銀冠のアップへ

銀冠等の銀の装飾品は、専門の工匠が手作業で作るのだそうだ。

解放後、中国政府は、このミャオ族の銀飾りを身につける

という習慣を認めて、材料の白金が手に入りやすいように

したと、本で読んだことがある。

私は、初めタイのモン族(中国のミャオ族に同じ )への

関心から入ったので、中国のミャオ族は、恵まれているなぁと、

その時、思ったものだ。銀の飾りは、母から娘へと

受け継がれ、少しずつ増やして揃えていくのだそうだ。

上着の胸の部分

腰飾り前(前スカート?)

ここが刺繍と思うのだけれど、

写真では、区別がつかなさそうで、残念。。

袖の部分

ジャケットの背面

腰飾り後(後スカート?)

このカラフルな帯は、「花帯」というそうだ。

「花帯は、ミャオ族女性の服飾の大切な一部で、裾帯(スカート紐)、腰帯、

靴下止めと使われる範囲は広く、一種独特な民族色をそなえている。

花帯は、普通幅1.6センチメートルから6.6センチメートル前後、

長さは、60センチメートルから1.8センチメートルくらいで、模様や図柄は、

多種多様である。・・・」 (「中国少数民族服飾」 国際提携出版 1981より)

凱里のホテルで買った、博多織りの作家、鳥丸貞恵さんの本

「布の風に誘われて」-中国貴州省苗族染織探訪13年-

にもカラーで、たくさんの織りの「花帯」が載せられている。

一方、細かいクロス・ステッチだけで、埋め尽くされている「花帯」もある。

本で目にすると、「よくまあ、これだけ細かいものを」と感歎しながら

カラーの写真を食い入って見入ることになる。

おかあさんのこの3枚目の写真は、

あの村の長閑な時間の過ぎ方を伝えてくれている。

初めてのミャオ族の村訪問は、こうして終わった。

私達のバスは、この後、凱里に向けて一路ひた走った。