「怪説・世界のクワガタ」 第7回 オニクワガタ (2)

A.CHIBA

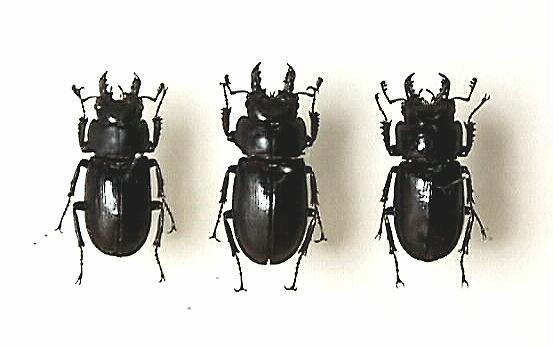

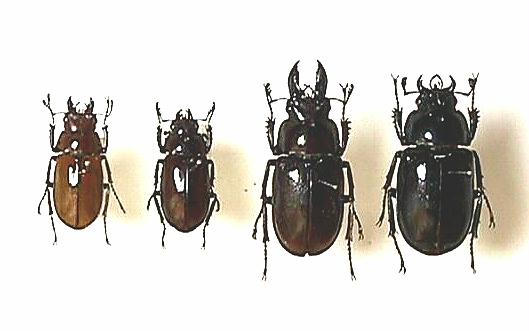

fig5

fig5左の2頭は、Prismognathus angularis angularis 一番左はサハリン産。

見たことがあるのは写真のものだけだが頭部と前胸の部分が他の地域のものに比べて艶がない。

真ん中は福島県桧枝岐産。

サハリンではどうなのか不明だが、北海道では普通に採れると言う。

他の産地では少し標高の高い場所で採集され、桧枝岐では太いブナの倒木から夏に(8~9月)何度か割り出した事が有るが、白ぐされの部分よりもより朽ちた赤ぐされの部分の方に多いようである。

8月に3令で割り出した幼虫を飼育すると、越冬(室内)して次ぎの年の6月頃より羽化しはじめた。

成虫は羽化から一ヶ月ほどで活動をはじめたが餌を食べるところは観察出来なかった。

♀は少し柔らかい朽ち木に坑道を掘ってその中に産卵しフレ-クでかるく埋め戻すようだが、飼育して産卵する♀は少なかった。

成虫の寿命は長くても30日ほどで、成虫で越冬はしないようだ。

一番右は、屋久島産の Prismognathus angularis tokui 以前は別種とされていたが今は亜種とされている。

他の産地のものとは体が太短いとか艶が有ると言われるが一番の区別点は大腮が湾曲している事で、蛹の時から大腮部分を見ると他の産地とは区別出来る。

写真は載せられなかったが 九州のものは Prismognathus angularis morimotoi とされている(亜種を認めない人も多い)。

この亜種の区別は難しく色々言われているが、目の部分を見ると他の産地のものよりも微妙に飛び出している(出目)とも言うのだが多数の個体を見て比較した事はまだない。

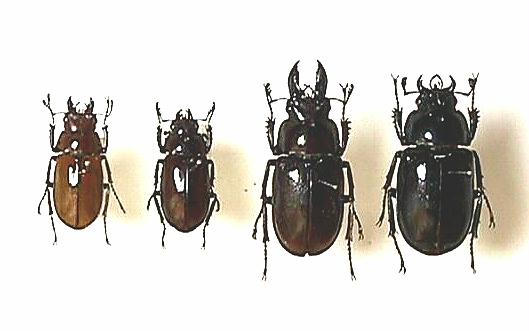

fig6

fig6左のペアは Prismognathus lucidus ダ-ジリン産。

小型種で大きくても20㎜ちょっと位だが♂は透明感の有る綺麗な茶色。あまり標本は入っていないようだ。

右のペアは Prismognathus kurosawai 北タイランドの標高の高い場所(2000㍍以上)で採集されると言う。

近年記載された。

体長30㎜は越えない小型種で体色は僅かに金属光沢を帯びる個体がいる。

「参考文献」

世界のクワガタムシ大図鑑

月刊むし No.258 August 1992

月刊むし No.116 October 1980

Noctilca No. 363-A

前のページへ

目次に戻る

目次に戻る

目次に戻る

目次に戻る