|

|

| 4日目も朝から雨また雨・・・終日ニコンのデジカメは出すことができず、全て防水のSony Cyber-ShotUのみ。渓全体が暗く、ブレてしまった画像も多いがご容赦を。最後は、増水したサカサ沢を下り、ツツミ沢源流に懸かる白滝を見に出掛ける。 | |

|

|

| ツツミ沢とサカサ沢が合流すると、追良瀬川となる。夜から降り続く雨で増水した沢が合流すると、濁りはさらに増し、本流の渡渉は困難あるいは不可能に近い。昨日、唯一晴れた日に、五郎三郎の沢まで歩いたのは大正解だった。また、ベースキャンプ方式に切り替えず、荷を担いで五郎三郎の沢まで遡行したら、こんな雨の中、山越えせざるを得ず、悲惨な目にあっていただろう。一見、軟弱な選択だったが、終わってみれば、これしかないラッキーな選択だった。 | |

|

|

| ツツミ沢に入ってまもなく、右から小沢が合流する地点。この沢を、「カネヤマ越え」と呼んでいる。津梅川と追良瀬川を結ぶルートの一つ。途中、枝沢が幾つもあり、一つ間違うと、とんでもない場所に迷い込むので注意が必要。 | |

|

|

| ツツミ沢は、サワグルミ、ブナ、トチ、カツラ、ミズナラなどの広葉樹に覆われ、水量はサカサ沢より、遥かに多い。流れも穏やかで、左右に蛇行する深淵では、イワナが群れていた。雨の中、イワナウォッチングを楽しみながら、白滝をめざす。 | |

|

|

| ツツミ沢源流二股(降り続く雨で暗くブレてしまった)。左が白滝沢、右が黒滝沢。それぞれに白滝、黒滝と呼ばれる名瀑がある。右の黒滝沢を上り、黒滝の右岸を高巻くと、ほどなく平坦になる。右手に小沢が二本合流する左の沢を登り詰めると、津梅川小又沢へ抜ける。このマス道には、枝沢が幾つもあり、迷いやすいので注意が必要だ。 | |

|

|

| 白滝沢に入ると、ほどなく幅広の白い瀑布が目の前に現れる。滝下からは、下段の一部しか見えない。右手斜面を登り、振り返ると、初めて白滝の全貌が見える。雨後で水量が多いと、その迫力は圧巻である。今回は、降り続く雨のため、その絶景を楽しむチャンスだった。 | |

|

|

| 急な草付けの泥斜面を数十m上ると、撮影に絶好の石台がある。ここから眺める白滝が最高のベストポジションだ。「ジャー、ジャー・・・」と長大なナメのスロープを心地よく滑る音が響き渡る。目の前全てが白い布を垂らしたような滝・・・まさに白滝そのもの。別名「ひぐらしの滝」とも呼ばれ、一日眺めていも見飽きることがない。この広大な白神山地の中でも、秘境の名瀑としてナンバーワンの滝だ。じっと眺めていると、心の中まで洗礼されているような心地良さが全身を貫く。 | |

|

|

| なかでも、残雪と新緑の季節が圧巻。青空に燃えるような新緑が輝き、雪解け水が白い瀑布となって流れ落ちるさまは、その美しさに言葉を失うほどだ。見頃は、5月下旬から6月初旬。この頃は、対岸に大量の残雪があり、それを踏みしめながら上れるので楽チンだ。 私にとっては、俗化した白神岳に登るより、深山幽谷に懸かる白滝詣でをする方が遥かに感動が大きい。白神山地の魅力は、山の頂にあるのではなく、その谷の奥にあることを理解している人が意外に少ない。誰もが簡単に来れる場所ではないだけに、これも致し方ないことなのかもしれない。 |

|

|

|

| 追記:ウズラ石沢・・・ウズラ石沢は、花崗岩の渓で、流れる水は透明感に溢れている。イワナも白い神にふさわしく、白っぽく美しいイワナが生息している。白神山地の中でも、白神岳に登る沢登りコースとして最も利用されているルートだ。 | |

|

|

| 5日間お世話になったテン場をのんびり片付け、ザックを担いだ時は既に12時近かった。サカサ沢を詰め上がり、「頭無(かしらなし)」と呼ばれるコルを越えて真瀬川中の又沢を転がるように下る。 | |

|

|

| 今年は、会を結成してちょうど20周年を迎えた。その記念イベントとして、会発祥の原点でもある白神にこだわり、大川、赤石川、追良瀬川と、名渓を立て続けに歩く長期の山旅を行った。今回、五郎三郎の沢を歩き滝川へ抜けるルートを歩けなかったのは残念だが、天候には逆らえない。結果だけ見れば半分満足というところだが、心は十分満たされた山旅だった。一介のサラリーマンが、毎月長期の休みをとるのは殊の外難しい。けれども1〜2泊といった忙しい旅もしたくない。今後、この辺の折り合いが難しいのだが・・・。

|

|

| 参考文献 | |

| 番外編:「邂逅(かいこう)の森」松橋富治のふるさと探訪/秋田県阿仁町 | |

|

|

| 直木賞を受賞した「邂逅の森」(熊谷達也著、文藝春秋)を読み、感動に酔いしれていた時、秋田県中山間ふるさと水と土フォーラムの現地調査が、主人公・松橋富治のふるさと阿仁町で開催されることを知った。その日は、キノコ採りにでも行こうかな、と思っていたが、予定を変更し参加した。 | |

|

|

| マタギの守り神、山神様を祭る神社(阿仁町打当)。阿仁町の代表的なマタギ集落は、根子、打当、比立内である。主人公・松橋富治は、阿仁町打当マタギだから、山に入る時は、この山神神社に参拝したに違いない。参拝は山に入る前日。お神酒をあげ、豊猟と無事を祈った後、お神酒をシカリから順番に飲み、シカリの家に帰って酒盛りをした。出発の日は夜明け前に起床、囲炉裏火に塩を入れ、火打石を打って身を清め、村はずれに勢ぞろいし山に入った。 | |

|

|

| 山の神が宿る森吉山(1,454m)と美しき棚田・・・「山神様は、それはそれは美しい女神様だども、気がたけだけしい。夏の間は田畑の神様で里さ降りでおじゃるが、冬になるど神聖な山さ入られる。そうすっと、けがれだ里のごどは一切お嫌いになるので、里の言葉は使わんね」・・・だから昔のマタギは山に入ると、里言葉は禁止され、仲間だけに通用するマタギ言葉を使った。 | |

|

|

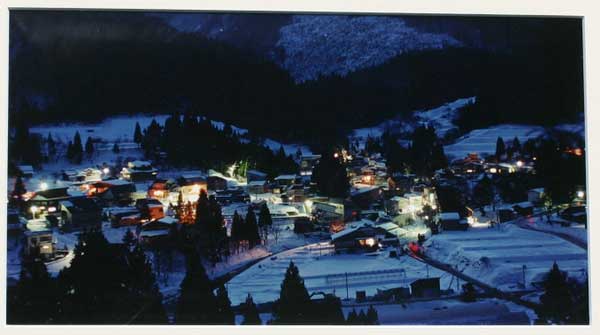

| マタギ集落・根子・・・「マタギの村は、周囲を高い山嶺に囲まれた谷奥や小盆地に立地している。良い猟場を間近に控えたところである。かつては、険しい峠を越えて入らなければならない隔絶された山村であった。農耕だけを目的として拓かれた村でないことは、その景観が物語っているが、屋敷まわりの平地は、畑に拓き、麻や蔬菜類を作り、水かかりの良い谷あいは水田として稲を作った。 背後の山も傾斜の緩やかな場所は、焼畑にしてアワ、ヒエ、ソバ、マメなどを栽培していた。マタギの村では、食料自給のための農耕は、主として女の大事な仕事であった。このほか、春の山菜、秋のキノコ採取や木の実をひろって調整するのも女の大事な仕事のひとつであった。男は、冬から春にかけての猟期には狩りが主であったが、夏には川漁を行うことも多かったし、「熊の胆」などの売薬行商に出る人もいた。」(「図説 秋田県の歴史」田口勝一郎ほか、河出書房新社) |

|

|

|

| 昭和7年、根子の記録によると、戸数84戸のうち、男76人が農閑期に鳥獣の毛皮、クマの胆の行商に出たという。行く先は二十都道府県に及び、サハリンに出かけた者もいた。収入は、当時の金で2万3千円を超えていたというから、村中がマタギで潤っていた。 | |

|

|

| マタギの里に伝わる根子番楽(秋田県無形民俗文化財)鑑賞。 旅マタギ・・・戦前まで東北地方はもちろん、新潟、長野、岐阜、富山、奈良方面まで、クマやカモシカを求めて旅に出ていた。旅マタギは、仲間数人で、1ヶ月から3ヶ月ぐらいに及んだ。現地の山に着くと狩り小屋を建て、食糧が乏しくなると、10日ぐらいごとに最寄の村に下山。農家などから獲物の肉や胆と交換に米、味噌を補給した。そうした便宜を図ってくれた民家を「マタギ宿」と呼んだ。・・・旅マタギは、現地に優秀な猟師が少なく、獲物が多い場所を選んだ。打当の鈴木辰五郎さんは終戦直後まで、毎冬、白神山地に出かけていたという。 |

|

|

|

| 打当温泉で勇壮な番楽を鑑賞した後、地産地消弁当を食べる。特に、味噌漬けにしたイワナと熊鍋が絶品だった。 | |

|

|

| 最後は秋田内陸線のお座敷列車に乗り、比立内駅から角館駅へ。そこからバスで秋田に向かう。この至れり尽くせりの現地視察一日で参加料1500円と格安。来年もぜひ参加したいと思うが、皆さんにもオススメのイベントだ。 | |

|

|

| 源流のイワナを求めて、白神山地、和賀山塊、八幡平、焼石連峰、森吉山系、太平山系などを旅していると、ブナに刻まれたナタ目、マタギ道、狩り小屋・・・必ずと言っていいほど、マタギの痕跡に突き当たる。しかも、滝のまた滝の上にイワナを移植放流した先人は誰なのか・・・それを探って行くと、これまたマタギなのである。私たちが今日なお源流の山釣りを楽しむことができるのは、山棲み人と言われるマタギの存在なくしてあり得ない。私がイワナとマタギを追うようになったのも当然の帰結であったように思う。 なお、「邂逅の森」の作品が誕生する裏には、マタギサミット幹事・田口洋美先生の旅マタギを追う研究成果がベースになっている。それを知る人はほとんどいないだけに、改めて田口洋美先生に敬意と感謝を捧げたい。 参考文献:「最後の狩人たち」長田雅彦著、無明舎出版 |

|