2011.1.7 〜 1.9

![]()

![]()

2011.1.7 〜 1.9

![]()

1日目 中部国際空港 → 鹿児島空港 → 知覧 → 鹿児島 → 熊本(泊) 2日目 熊本 → 柳川 → 久留米(泊) 3日目 久留米 → 秋月 → 九州歴史資料館 → 福岡 → 福岡空港 → 中部国際空港 |

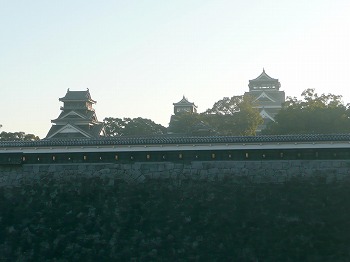

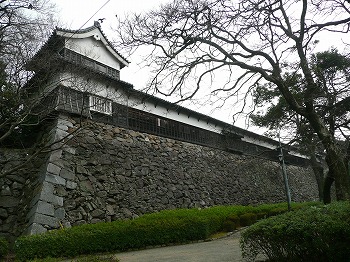

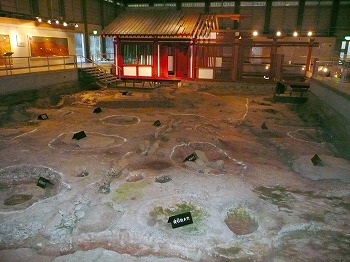

城主(一口だけど…)としては1年に1回は国元へ帰らないといかんだろうというわけで、熊本城へ行くことにするが、せっかくなので、九州を南から北へと縦断することにする。 中部国際空港から、午前8時5分発ANA351便で、まずは鹿児島空港へと飛ぶ。空港到着後、予約しておいたレンタカーで最初に目指すのは南九州市知覧町。なんと、大晦日から元旦にかけて鹿児島でも20cmを超える雪が降ったということで、ところどころ道端に雪が解け残っている状況の中のドライブとなった。九州自動車道、指宿有料道路と走り、県道谷山知覧線を通って、1時間強で知覧へ到着。 知覧は「薩摩の小京都」と呼ばれ、今も武家屋敷群が残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。江戸時代、薩摩藩は領地を113の地区に分け、地頭や領主の屋敷である御仮屋を中心に、麓と呼ばれる武家集落を作り、鹿児島に武士団を終結させることなく分散して統治にあたらせていた。知覧麓もその外城の一つである。折れ曲がった本馬場通りに沿って連なる石垣と生垣からなる景観が美しい。また、地区内の7つの庭園が国の名勝に指定されている。 市営駐車場にレンタカーを停め、受付で駐車料金と武家屋敷への入園料を払って散策開始。最初に、武家屋敷群の東のはずれにある亀甲城跡へ行ってみる。亀甲城は、この後訪れる知覧城の出城で、らせん状の道が頂上に達し、曲輪跡や堀切、土塁などが残されている。北面を流れる麓川には、矢櫃橋と呼ばれる二重眼鏡橋が架かっている。   亀甲城の散策を終え、武家屋敷群の中を西の方に向かって歩いてみる。       武家屋敷群の本馬場通りを往復し、駐車場へ戻る。レンタカーに乗って、次に目指すのは知覧城跡。 知覧城は、島津氏庶流の佐多氏の居城として、中世後期に築かれた南九州を代表する山城。標高170mのシラス台地を刻む浸食谷を利用した群郭式と呼ばれる特徴的な城郭である。 城跡には雪が残り、誰も訪れる人がいない中、寒さに耐えながらの登城であったが、本丸跡、蔵之城跡、今城跡、弓場城跡の主要な4つの曲輪を散策する。     知覧城の後、車で数分のところにあるミュージアム知覧へ行き、知覧城や知覧の歴史に関する展示を見学。その後、隣にある知覧特攻平和会館へ入場。太平洋戦争末期、特攻隊員として散っていった方たちの遺影、遺品、記録等の貴重な資料が展示されている。 小京都・知覧を後に鹿児島市内へ向かう。レンタカーを返却し鹿児島中央駅へ行く。駅のホームからも桜島が見える。ここからは、九州新幹線「つばめ」で新八代駅まで行き、同じホームで特急「リレーつばめ」に乗り換えて、次の目的地・熊本を目指す。   熊本駅到着後、駅前から市電に乗って辛島町電停で下車。そこから歩いて予約しておいたホテルへチェックイン。ホテルの部屋から熊本城天守が見える。 夜、熊本ラーメンの老舗で、新横浜ラーメン博物館にも出店している「こむらさき」へ行く。その後、夜間も開放されている熊本市役所の14階展望ロビーから、ライトアップされた熊本城を見てホテルへ戻る。   2日目は朝から熊本城を堪能する。 最初に訪れたのは、隈本古城跡。この場所は、加藤清正が熊本城を築く前に鹿子木氏が築いた隈本城があったところ。鹿子木氏の後、城氏が入り、その後、佐々成政の居城となり、清正も現在の熊本城に移るまで20年近く在城した。現在は、熊本県立第一高等学校の敷地となっている。   古城跡から熊本城の方へ向かう。 熊本城は、あらためて言うまでもなく、加藤清正が慶長6年(1601)から7年の歳月を費やして完成させたといわれる豪壮雄大な構えの名城。天守は西南戦争の時に焼失し、現在建つのは、昭和35年(1960)に外観復元されたもの。往時の姿に復元整備することを目指し、復元整備計画により、これまでに本丸御殿をはじめ、飯田丸五階櫓や南大手門などの整備が行われてきており、今後も順次整備が進められる予定である。         城内を散策した後、不開門から外へ出る。城の東に高橋公園があり、ここに西南戦争時、熊本鎮台司令長官として籠城軍を指揮し勝利に導いた谷干城の銅像が建っている。 最後に、前夜に続いて熊本市役所14階の展望ロビーに上がり、熊本城の全景を眺める。   熊本城散策を終え、市電で熊本駅へ向かう。熊本駅からは、特急「リレーつばめ」で大牟田まで行き、ここで西鉄に乗り換えて、次の目的地の柳川を目指す。 柳川でのメインは川下り。本当は翌日にする予定だったが、この日は絶好の晴天となったので、この日に変更した。西鉄柳川駅から歩いて数分のところにある乗船場所へ行く。市内には何社か川下り業者があり、それぞれ乗船場所が異なる。人数が揃い次第出発となるとのことで、そうでなくても30分以内には出発するということであった。結局、24人乗りの船だが乗客4人での出航となった。冬場はこたつ船での川下りとなる。約4km超の距離を1時間ほどかけて下っていく。       1時間の川下りを堪能して、御花の船着場で下船する。御花は、旧柳川藩主・立花家の別邸だったところ。国指定名勝「松濤園」や史料館などがある。ちょうど御花史料館で「立花宗茂展」を開催していたので見学する。   御花から駅までは歩いて戻ることとする。御花の北、現在、柳城中学校と柳川高等学校が建っている場所は、かつての柳川城跡。柳川城は、永禄年間(1558〜70)に蒲池氏によって築かれたと伝えられる。その後、龍造寺氏の支城となるが、天正15年(1587)の豊臣秀吉による九州平定と九州国割で立花宗茂にあてがわれ、城の改修が行われた。宗茂は関ヶ原の戦いで西軍に与したため除封され、柳川を含む筑後には田中吉政が入り、再度改修し、近世城郭へと生まれ変わる。しかし、田中氏断絶により、元和6年(1622)に柳川は再び立花宗茂にあてがわれ、以降、柳川藩主立花氏の居城となった。本丸と二の丸で構成され、本丸には五重の天守が築かれていたという。今では一部石垣が残るのみである。   柳川駅へ戻り、もう一度西鉄に乗って、この日の宿泊地である久留米へ向かう。 西鉄久留米駅到着後、まだ少し時間があるので、西鉄バスの路線バスでJR久留米駅へ行き、そこから歩いて久留米城跡へ行くことにする。15分ほど歩くと、本丸跡に残る石垣が見えてくる。久留米城は、永正年間(1504〜21)に、この地の土豪が篠原城と称した砦を築いたのがはじまりといわれる。天正15年(1587)の豊臣秀吉の九州平定と九州国割によって、久留米は毛利秀包にあてがわれ築城が開始されたが、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いで西軍についたため改易となる。戦後、筑後に封じられた田中吉政の支城となり、二男の吉信を城主とするが、吉政の子、忠政は嗣子なく没し田中氏は改易となる。代わって、元和7年(1621)に丹波福知山より、有馬豊氏が入封し、明治まで有馬氏の居城となる。現在、本丸跡には篠山神社が建っている。また、同じく本丸跡には、有馬家資料を中心とした久留米藩政資料を展示公開する有馬記念館があり、リニューアルオープンしたということであるので見学する。     久留米城跡の見学を終え、もう一度バスに乗って、西鉄久留米駅へ戻る。そこから歩いて宿泊先のホテルへ行きチェックイン。 3日目最終日、久留米駅から西鉄で甘木駅まで行き、そこから甘木観光バスの路線バスで、「筑前の小京都」・秋月へ向かう。秋月郷土館前のバス停で下車し、杉の馬場を歩いて秋月城跡へ行く。秋月城は、中世・戦国時代の古処山城の麓にあった秋月氏の館跡を利用して築かれた平城。慶長5年(1600)、筑前に黒田孝高の子・長政が配置され、長政は叔父・直之の知行地として秋月を与える。元和9年(1623)、長政の遺命により三男・長興に5万石が分け与えられ、支藩としての秋月藩が成立し、翌寛永元年(1624)に新たな陣屋が築かれた。現在、城跡の一部は中学校の敷地となっており、堀や石垣、黒門や長屋門が残っている。     秋月城跡の次に、武家屋敷を見に行く。久野邸は休館中であったが、旧田代家住宅の方は見学ができた。   その後、秋月郷土館を見学。史料室には藩主愛用の冑、鎧、名刀、陣羽織や、什器、屏風などが展示されている。郷土館見学後は歩いて目鏡橋へ行く。目鏡橋は文化7年(1810)に架橋された石造のアーチ形の橋。   小京都・秋月の散策を終え、もう一度バスに乗って西鉄甘木駅へ戻る。そこから西鉄甘木線で宮の陣駅まで行き、天神大牟田線に乗り換え、三国が丘駅で下車。三沢遺跡内の遊歩道を歩いて、新たに小郡市へ移転された九州歴史資料館へ行き、開館記念特別展「大宰府―その栄華と軌跡―」を見学する。  資料館を見学後、再び三国が丘駅へ戻り、西鉄で福岡天神駅へ向かう。天神からは地下鉄に乗って大濠公園まで行き、この旅の最後、福岡城跡を散策する。福岡城は、関ヶ原の戦いの戦功により筑前を与えられた黒田孝高・長政父子が、慶長6年(1601)に築城し、明治まで黒田氏の居城となった城。大天守、中天守、小天守が連なる巨大な天守台が築かれたが、天守が建てられたという事実は確認されておらず、40基以上の櫓が建てられたというが、現存するのは南の丸多聞櫓や伝潮見櫓などごくわずかである。         福岡城があった場所は、古代の迎賓館に相当する鴻臚館があった場所とされており、現在も発掘調査が進められていて、鴻臚館跡展示館では、発掘された礎石などの建物跡とその復元模型が公開されている。   鴻臚館跡展示館を見てから赤坂駅へ向かい、地下鉄で福岡空港へ向かう。 福岡空港から、17時発ANA230便で中部国際空港へ帰ってきた。 |