素朴な疑問について調べてみよう

〜ミカンの房はいくつある?〜

対象年齢:小学校低学年以上。

統計学にこだわれば,中学生以上の研究課題にもなります。

毎年,冬になると,何気なく食べているミカン。

皮をむいて,房をちぎって,口に放り込んでいたとき,ふと思いついた疑問。

「ミカンの房って,何個?」

ミカンの花は,花びらが5枚。おしべはもっと多かったっけ……

ミカンの実の,私達が食べている部分って,子房の外側の「毛」みたいな部分に,果汁がたまって膨れたものらしいけど,その房の数は,どうやって決まっているのだろう?

なんとなく10個ぐらいあるような気もする……

あれこれ考えていても,結論は出ません。

調べてみましょう。

【用意するもの】

・みかん ……正確にデータを取るために,なるべく大きさにばらつきが無いように選びましょう。M玉とかS玉とか,調べるミカンのサイズ決めておくと良いでしょう。

・メモ ……ひたすらメモを取ります。あらかじめ表を作っておいて,数字だけ書き込むようにすると便利。

【観察しよう】

ひたすら,ミカンを食べたときに,房の数を数えて記録してゆきます。

家族の人達に協力をお願いすれば,より多くのデータが集まります。

…で,実際に調べてみました。

調査期間は2007年11月から2008年3月。

うんしゅうみかんのS玉について,房の数を数えました。

調べた数は66個。

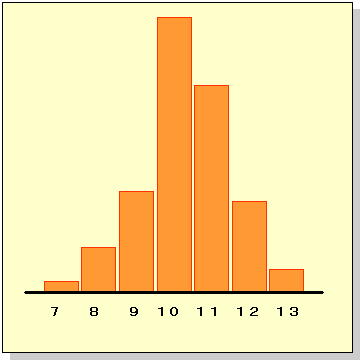

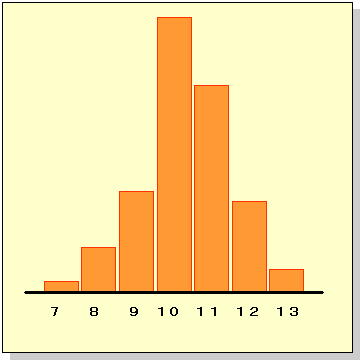

房の数の最低は7個,最高は13個。

平均値は10.3個。

度数分布グラフを作ってみます。

お,きれいに正規分布しているようです。

グラフを見ただけでも,10より少し多いかな,と言うのが見えると思います。

注)これを丸々コピーして自由研究や「しらべ学習」に使うことの無いよう,グラフの縦軸は,あえて省略しています。

自分で調べるのが「しらべ学習」です。手抜きしちゃダメですよ。

高校生以上なら,統計を学んでいるはずですから,もっと詳しい解析ができると思います。

ミカンに限らず,いろんな数字を調べてみると,面白いですよ。

【もう少し観察してみよう】

「統計」をもっと身近に感じて遊んでみましょう。

学校で学ぶ確率論や統計学は,「サイコロの目」だったり,赤い玉と白い玉の混ざって入っている袋から玉を取り出すときに,どっちの色が何割の確率で出るか,みたいな話を例題にしているのが多いのですが,少なくとも私は,ちっとも面白くなかった。

自然界の中で起こる現象を観察,測定して,統計によって,それがどんな意味を持つのか考えてみる。

自然を知るための道具として,統計学は有力な武器になるのです。

ミカンに限ったことではありません。いろいろなことを調べて,統計を取ってみましょう。

自然観察では,こんなテーマはどうですか?

・セミのたくさん鳴く時刻はいつ?セミの種類によっても違う?

・クビキリギスの鳴く夜と気温の関係は?

・アサガオやオシロイバナの花の開く時刻と,日の出,日の入りの時刻の関係は?

……

さまざまなことが,観察と統計でわかってきます。

→「身近な自然で遊ぼう」目次へ

→Home